Frammenti di vita di un comunista

13 agosto

Il Fronte comunista combattente

Ma cosa è stato il Fronte comunista combattente (Fcc) nell’esperienza dei Collettivi politici veneti?

Il Fcc nasce come ulteriore articolazione dei livelli d’organizzazione, i militanti sono scelti in base al ruolo di responsabilità politica complessiva che rappresentano nell’organigramma dei Collettivi e in base all’equilibrio e consapevolezza dimostrati sul campo dello scontro laddove nel tempo si necessitò dell’uso della forza.

Il Fcc costituisce l’ambito d’organizzazione che si fa praticamente carico di dotare i Cpv degli strumenti materiali necessari ad esercitare in sicurezza l’uso della forza richiesto dal programma di fase e di rappresentarne all’occorrenza una sintesi, che accumula l’esperienza sul campo, che definisce regole comportamentali, metodologiche per le azioni illegali, che affronta le problematiche dell’armamento, della logistica che ne consegue, ecc.

Nel contempo è l’ambito condiviso dalla direzione dei Cpv in cui si discute l’opportunità dell’uso della forza, della sua intensità ed estensione territoriale all’interno di una campagna politica-militare dell’organizzazione.

All’interno della nostra scelta di campo, dove le categorie lotta armata e unità dei comunisti costituiscono ambiti strategici per arrivare a una possibile rottura rivoluzionaria anticapitalista, il Fcc è anche il nostro strumento per un confronto politico con le altre organizzazioni comuniste rivoluzionarie che dal ’75 in poi privilegiano in modo praticamente esclusivo contro Stato e padroni il terreno della lotta armata nella clandestinità organizzativa.

Se nelle prime apparizioni del Fcc (primo semestre 1977) alla sua azione si dava una forte connotazione al carattere di «propaganda armata» questo era dovuto al quadro politico nazionale, alla battaglia politica rispetto alle componenti rivoluzionarie clandestine che stavano virando invece su un terreno di scontro armato frontale con lo Stato, di guerra.

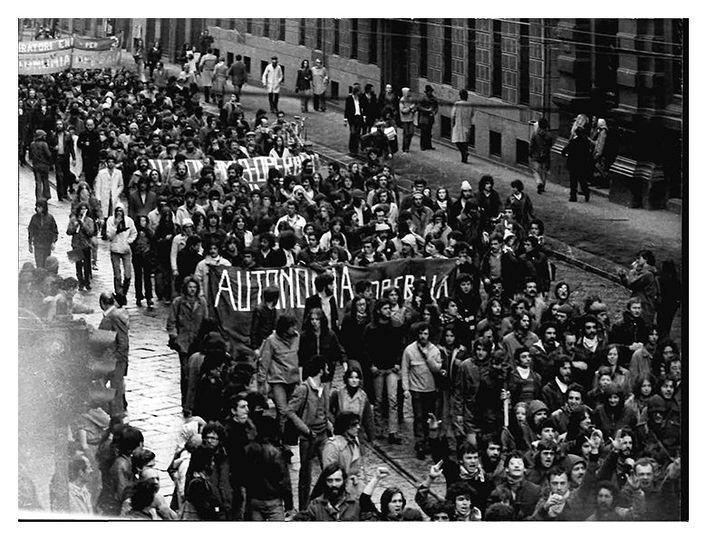

Lotta armata, in questa accezione di guerra simulata, per noi significava vedere spostato sul terreno prettamente militare lo scontro di classe, mentre, semplificando, propaganda armata significava cominciare a introdurre nelle dinamiche dei movimenti organizzati emergenti un ragionamento sulla necessità di mantenere il primato della politica anche nell’uso della forza, quest’ultima sempre parametrata nella sua forma e intensità a processi reali, concreti di ricomposizione proletaria e costruzione di organismi di massa antagonisti.

La guerra di classe era un percorso di lungo periodo che non lasciava spazio a fughe in avanti, al generare scollature tra i movimenti di massa, i suoi organismi di coordinamento e direzione delle lotte.

Per impedire l’egemonizzazione dei nuovi movimenti autonomi, della nuova composizione di classe che si andava delineando nella figura teorica dell’operaio sociale, da parte delle organizzazioni combattenti clandestine si rendeva necessario dimostrare che il monopolio delle armi non era una loro esclusiva e che altre strategie ne possedevano l’uso. Strategie che ne prevedevano l’uso sempre in rapporto stretto con le pratiche, le dinamiche, gli obiettivi che determinavano lo sviluppo concreto degli organismi dei movimenti di massa, senza privilegiare mere logiche di organizzazione.

La battaglia politica contro un combattentismo sempre più autoreferenziale e connotato su una logica di guerra dispiegata, vedi l’ossessivo annientamento del nemico di turno, rese naturale al Fcc scegliere di posizionare la propria azione all’interno delle campagne d’organizzazione che coinvolgevano contemporaneamente sul terreno dell’uso della forza un centinaio e più di compagni dei Cpv sul territorio veneto (per la stampa di regime le cosiddette «notti dei fuochi»).

La dinamica lotte e obiettivi di massa sul terreno pubblico, uso della forza contro obiettivi portati in luce dalle lotte, azione di propaganda armata contro le figure eminenti della regia padronale nella singola campagna d’organizzazione dava corpo e struttura politica alla nostra teoria del Contropotere.

Il Contropotere essendo un terreno politico esistente solo se di massa impediva anche ogni logica di fuga in avanti sul terreno del militarismo.

In effetti la complessa articolazione pubblica dei Cpv fece in modo che nel territorio veneto si contenesse notevolmente il fenomeno verificatosi post ’77 nelle aree metropolitane, Milano, Roma, dove gruppi di quartiere o paese scegliendo l’ideologia della clandestinità combattente e procurata un’arma da fuoco ponevano in essere azioni di annientamento dell’avversario, da noi ritenute avulse dalla fase politica ed esterne alle esigenze e ai percorsi dei movimenti di lotta di quel territorio.

Solo dopo la fase repressiva del 7 aprile 1979 riappare nel Veneto in forma visibile la componente combattente clandestna riferita alle Brigate rosse e, come era prevedibile, tanti guai ne vennero per il Movimento comunista organizzato (Mco).

Mi viene in mente l’acceso scontro politico che nel 1981 dovemmo articolare in Veneto partendo dal territorio di Marghera. Al Petrolchimico i compagni, attorno al nostro Claudio Cerica, avevano saputo rilanciare un programma operaio e proletario di massa tanto che su di esso avevano messo in minoranza il sindacato di fabbrica e iniziato un formidabile ciclo di lotte contro la cassa integrazione al Petrolchimico, per la riduzione della giornata lavorativa, la chiusura delle produzioni di morte, che si intrecciava sul territorio anche con le lotte sul diritto alla casa (vedi «Autonomia» n. 25, pagg. 18-19-23). In questa situazione di espansione del movimento le Brigate rosse intervennero rapendo il direttore del Petrolchimico, l’ing. Taliercio, e firmandone la condanna a morte. Una azione totalmente aliena dalla realtà del Comitato operaio del Petrolchimico, dal Comitato lavoratori e da tutto il Movimento comunista organizzato del Veneto che gestivano il ciclo montante di lotte.

Fu in quell’occasione che Sandro e io, che curavamo il Centro di comunicazione comunista veneto d’urgenza stilammo un manifesto, a firma Mco, di critica all’azione delle Br con la richiesta di non dare seguito all’omicidio dell’ing. Taliercio.

Il manifesto fu appeso sui muri di tutti i maggiori centri cittadini del Veneto, fu passato alla stampa e divulgato da Radio Sherwood.

Ma a nulla servì, le Brigate rosse anche nel Veneto avevano definitivamente deciso di forzare il quadro politico sposando l’ideologia militarista di una guerra di annientamento contro lo Stato e resero esecutiva la decisione che in tutta evidenza avevano a priori predeterminato.

L’effetto immediato fu la criminalizzazione dei nostri compagni di fabbrica e di organizzazione presenti nel territorio di Marghera-Venezia, primo di tutti Claudio Cerica, e lo spostamento di tutto il dibattito politico organizzativo dalle lotte per determinare passaggi di contropotere gestito da strutture organizzate in fabbrica e nei quartieri (i processi di ricomposizione proletaria, di costruzione degli organismi di massa antagonisti che noi vedevamo al centro della strategia dell’intero movimento rivoluzionario) a iniziative difensive sul terreno della repressione.

È da ricordare che quell’area territoriale del Veneto era l’unica che vedeva i Collettivi politici locali integri e non ancora toccati dalla repressione dispiegatasi con il processo 7 aprile.

La battaglia politica contro la clandestinizzazione degli organismi di massa per l’allargamento dello spazio pubblico dei processi di lotta e organizzazione era una necessità per noi strategica, fu difesa e sviluppata in sinergia con tutti gli strumenti d’organizzazione dal Fronte comunista combattente, alle ronde contro gli straordinari, ai Gruppi sociali di zona.

Nonostante l’ondata repressiva seguita all’omicidio dell’ing. Taliercio, luglio ’81, il movimento cresciuto attorno all’intervento dei compagni dei Cpv, proprio per questa sua complessità di forma e azione mantiene la sua vitalità nella produzione di nuovi cicli di lotta tanto che, quasi senza soluzione di continuità, già da fine ottobre 1981 riprendono a decine e decine le occupazioni di case a Mestre e Venezia («Autonomia» n. 26 pagg. 16-17) con l’appoggio solidale del Comitato lavoratori Petrolchimico di Porto Marghera, del Comitato lavoratori Actv (VE), del Comitato rilevatori censimento Mestre.

In conclusione posso dire che la complessità del modello organizzativo basato sulla militanza pubblica dei suoi quadri ha fatto sì che non solo l’accumulo della forza e il suo uso fosse di aiuto, sintesi e sviluppo per gli organismi di massa nel Veneto ma che nessuno dei compagni dei Cpv arrestati dal 1977 in poi fino al processo di Cassazione tenutosi nel 1986 sia stato condannato per un reato specifico attribuibile al Fronte comunista combattente.

Ripenso con un po’ di meraviglia e un tantino di nostalgia a una mia giornata tipo: quasi ogni mattina a Mestre, il pomeriggio a Padova spesso con i compagni della Direzione, la sera nella Bassa oppure a Vicenza, in giro come una trottola, sempre in movimento. E mi piaceva, mi divertivo. Da dove veniva quella forza di vivere? Qui tento per la prima volta una risposta tutta intima. Alcuni di noi avevano genitori che durante la guerra avevano militato nella Resistenza, il padre di Barbara ad esempio, dei Boscarolo, dei Lo Piccolo, di Donato e i miei. Sarebbe stato naturale una nostra dipendenza da quella mitologia e invece ci siamo sempre considerati sganciati da quell’esperienza; ne apprezzavamo tutti i valori ma come comunisti dei Collettivi non eravamo i figli e i nipoti della Resistenza. Eravamo la generazione che rifiutava la delusione e la conseguente accettazione della sconfitta patita lungo tutti gli anni Cinquanta con la ricostruzione. Dunque mia madre Rosetta è stata staffetta partigiana mentre mio padre Nino è stato responsabile di un raggruppamento partigiano facente parte della brigata A. Segato nella zona di Villalta di Gazzo Pd, nell’alto padovano, a sud del bassanese. Non mi ha mai parlato di quel periodo, non si è mai sbottonato; quello che so mi è stato raccontato da mia madre. Era stato in Russia, aveva fatto la ritirata e del suo reparto si salvarono in sette, metà congelati e lui rimasto senza denti; appena rientra, passa con i partigiani. Io non so spiegarmi questa timidezza del papà di non dirmi niente, neanche sulla guerra, una sorta di pudore della sofferenza; se era per una sofferenza dovuta ai tragici episodi visti e vissuti o per una frustrazione, vale a dire per il peso della sconfitta, di non aver potuto portare a compimento quella che lui giudicava una guerra di liberazione che avrebbe dovuto concludersi con una società socialista. Però dal punto di vista umano mi ha lasciato un grande bagaglio, una grande eredità, ad esempio la differenza tra giusto e sbagliato, il senso della comunità e soprattutto della solidarietà. Tutti valori – vogliamo chiamarli così? – che io ho appreso in famiglia. Ne racconto solo una. Alle superiori, tra il ’68 e il ’69 fui colpito da una grave forma di malattia allora mortale, un tumore alla tiroide in avanzato stato di metastasi polmonare. Anche in questo caso il fattore tempo ha avuto il suo peso perché i sei alpini sopravvissuti alla «campagna di Russia» grazie alla determinazione e al coraggio di mio padre che il 16 gennaio del 1943, al loro comando come squadra con compiti esplorativi, obbligati a ingaggiare un combattimento con superiori forze sovietiche, li aveva portati uno alla volta, facendosi forza dei suoi sci, fuori dall’accerchiamento nella località di Mariewka per poi ricongiungersi con il grosso delle truppe alpine in rotta nella sacca di Nikolaienwka, lanciano dentro l’Ana una raccolta fondi per la mia cura. È così che posso essere curato in una clinica di Londra dal dott. Pochin che stava sperimentando la sua cura contro la metastasi polmonare. È questo spirito solidaristico che parte dalle steppe della Russia e si diffonde a Padova in tutte le scuole che mi ha salvato, uno tra i primi casi in Europa. Culo? Ma anche fattore tempo, anche fattore solidarietà che gli alpini di mio padre facendosi carico della mia vita avevano rinverdito. È perché mi ha insegnato come stare al mondo che ritengo importante la mia famiglia. Soprattutto mia madre che non si è mai arresa di fronte alle tante perquisizioni e ai ripetuti arresti. Entrerà dopo il 7 aprile nel Comitato familiari che continuerà a frequentare anche dopo la mia scarcerazione. Per quello che potevano e per quello che era la loro dimensione sociale, tutti questi genitori usciti dalla Resistenza sono sempre stati solidali con i loro figli e figlie, finanche complici.

Ma proprio a proposito del nostro rapporto con la Resistenza, vorrei aggiungere che c’era quest’altra cosa che ci legava a quell’esperienza: il carattere autodeterminato e delle bande partigiane e dei Collettivi, il fatto cioè di essersi costituiti entrambi su forze proprie scommettendo sul territorio e su chi quel territorio abitava. Se i partigiani erano riusciti a capire e a interpretare ciò che pensavano contadini, operai e ceti urbani, noi siamo stati altrettanto bravi con i giovani operai e con gli studenti. Non solo; anche noi come una parte di loro abbiamo fatto il nostro percorso in un senso non ideologico, pragmatico come si diceva. Infine l’uso della forza, l’aver impugnato anche noi le armi.

Mi vengono in mente due episodi che vorrei raccontare, utili per entrare nel vivo sia dell’illegalità di massa in quanto comportamento sociale diffuso e sia della solidarietà… come definirla? Fattiva? Sì, fattiva perché dice direttamente cosa intendevamo per unità dei comunisti. Il primo episodio è del ’76 e si svolge alla Fusinato, allora espressione tangibile di quella illegalità di massa che innervava la nostra pratica politica e dove molti di noi, i più meritevoli, abitavano. Era la nostra base rossa e la utilizzavamo per gli scopi più disparati. Un giorno un compagno ci presenta due suoi paesani nella sua camera; erano appena evasi dal carcere di Treviso e avevano pensato bene di chiedergli aiuto. Tutto normale? Non normale sarebbe stato un diniego oppure accampare una qualche scusa. Classica era stata – guarda un po’ – la stessa modalità della fuga: una corda calata dal muro di cinta e via. Mi piaceva l’idea dell’evasione. L’avevo sognata a suo tempo per Oscar Wilde racchiuso a Reading Gaol, mi aveva entusiasmato quella messa in pratica dai tupamaros del comandante Facundo nel carcere di Punta Carretes nel ’71. I due, prestanti e atletici, erano detenuti comuni ed erano approdati alla Fusinato non per sintonia politica ma perché sapevano che lì c’era questo loro amico. Quello più anziano, Sergio, mi era sembrato anche il più sveglio; di mestiere faceva il ladro di auto per gente in, auto che costavano un capitale ed erano ricercatissime, ricordo, in Libano, una specie di Costa azzurra mediorientale per i tanti miliardari europei in cerca del loro Eden. E infatti Beirut in quegli anni era la mecca per gran parte dei nostri evasori fiscali, grandi e piccoli. Non c’era da scomodare Brecht per capire da che parte dovevo stare, se dalla parte del grimaldello o da quella del titolo azionario. E poi avevo appena finito di leggere L’invenzione della delinquenza di Anthony M. Platt con la bella introduzione di quel Giovanni Senzani che da lì a poco avrebbe guadagnato i titoli della nostra cronaca politica. No, mai e poi mai avrei rivestito i panni del salvatore perché Sergio non riuscivo proprio a vederlo come un deviante, espressione di un proletariato marginale bisognoso di un qualche controllo sociale. Insomma, ero convinto con Platt che la delinquenza fosse molto semplicemente un’invenzione tutta borghese. Piuttosto apprezzavo la professionalità con cui pensavo che Sergio praticasse per i cazzi suoi quella illegalità di massa che rivendicavo come necessaria al mio agire comunista. Un caso, questo incontro? Forse no perché l’humus che lo aveva nutrito era lo stesso in cui era cresciuta la mia generazione. Chi alimentava il fenomeno del «disadattamento» e della «devianza»? Ricordiamoci della popolazione carceraria di quegli anni. Chi finiva in galera per un nonnulla? Alla luce dei rapporti di produzione, un nome ce l’avevamo: proletari, sempre e solo proletari perché chi ha fame ruba per mangiare e chi non ha nulla rischia la vita per non morire. Certo, una frase ad effetto letta allora da qualche parte ma utile per spiegare, a partire da quella determinata composizione di classe, le tante rivolte su questo fronte in quegli anni. Che esprimessero la volontà di distruggere le carceri non avevo dubbio alcuno il che, per quanto mi riguarda, escludeva ogni ipotesi di riforma. Non un altro carcere ma liberare tutti era ciò di cui ero fermamente convinto. Con i pochi mezzi che avevamo, cercammo di aiutare entrambi: con l’espatrio il più giovane e una famiglia cui appoggiarsi per Sergio, legato a una moglie carissima e a uno splendido bambino. Tutta questa storia in cui la politica c’entrava come il cavolo a merenda ci è tornata utile; penso ai tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare con Sergio che, non dimentichiamolo, era un ricercato. Problemi di logistica intendo, e di reddito anche. Fu in quel frangente che capimmo che la teoria della clandestinità sostenuta dalle organizzazioni combattenti faceva acqua da tutte le parti. Contemplava, quella teoria, una rigida divisione dei ruoli col militante regolare che viveva in clandestinità e l’irregolare condannato a una tranquilla vita di routine. L’esperienza concreta ce ne mostrava ora tutte le incongruenze, a partire dal necessario impoverimento di vita cui erano condannati entrambi. Sergio da lì a poco sarebbe tornato in galera perché l’esistenza materiale cui era costretto era in fondo troppo affine al carcere stesso. Gli siamo debitori di quel poco del suo sapere professionale che riuscì a trasmetterci nel breve tempo della nostra frequentazione. Ad esempio, come riusciva a passare la frontiera con documenti falsi in appena due ore dal furto dell’auto. Ci tornò utile tutto questo quando i guai capitarono a noi.

Il secondo episodio è dell’inizio del ’77. Anche questa storia comincia con un compagno di movimento, un anarchico situazionista, che ci contatta perché non sapeva come sbrigarsela con i tre evasi – due comuni e un politico – che si era ritrovato in casa inaspettatamente. Facevano parte del gruppone dei tredici appena scampato dal carcere di Treviso. Il politico era Prospero Gallinari delle Brigate rosse, del quale decidemmo di occuparci perché era quello più a rischio. Dei tredici era certamente quello più ricercato e perciò il più bisognoso di sostegno. Se non ci eravamo tirati indietro l’anno prima per aiutare un comune, questa era l’occasione per tradurre in atto il nostro concetto di unità dei comunisti. E così decidemmo di spenderci per evitare a questo compagno la cattura. Sulle prime non avevamo contatti con i suoi né sapevamo di quanto tempo avrebbe avuto bisogno lui per trovarne. Però abbiamo avuto occasione di parlargli e soprattutto di conoscerlo come persona. Sul piano politico non potevamo essere più distanti: povera la strategia e povera la visione del mondo prospettateci. Il nostro operaismo nulla aveva a che fare con il loro fabbrichismo mentre il nostro rifiuto del lavoro cozzava frontalmente con la loro impostazione lavorista. Per quanto mi riguarda, trovai conferma che veramente erano i figli legittimi del Pci. Squisito sul piano personale, in senso valoriale Prospero restava un grande compagno, aperto al dialogo e mai mi ha dato l’impressione che volesse imporre, forte dell’organizzazione che aveva alle spalle, il suo punto di vista in modo settario. Sì, Prospero sapeva ascoltare forse perché aveva capito bene lo sforzo che come Collettivi stavamo facendo. E poi era un uomo pacato, di quella pacatezza di altri tempi tipica della cultura contadina in cui era cresciuto. E questa cosa mi piaceva. Un giorno vennero i suoi a prenderlo e da allora non lo vedemmo più. Quanto riuscimmo a saperne, lo apprendemmo dai giornali. La breve frequentazione con Prospero ci tolse gli ultimi dubbi sul problema della clandestinità; per noi era inconcepibile fare politica in quelle condizioni, a meno di identificarla con la lotta armata tout court. Eravamo troppo abituati alla internità alle lotte che promuovevamo nel nostro territorio per pensarla utile in un qualche modo; ogni nostro militante la politica la faceva dentro un comitato di agitazione, un comitato di base, un gruppo operaio, un comitato di fabbrica e faceva azione di massa, gestiva insieme discorsi e processi di lotta sempre e solo in prima persona. È così che riusciva a dialettizzarsi con le infinite diversità comportamentali degli organismi di massa. Il clandestino non può vivere tutta questa ricchezza in corpo e in spirito, può solo sentirne parlare da altri. Da questo punto di vista non credo di esagerare quando dico che il clandestino è in fondo in fondo un povero, di esperienza intendo. È il motivo per cui gli abbiamo preferito il quadro militante a tutti i livelli.

Questi due esempi mi portano dritto dritto dentro il 7 aprile che personalmente non avevo colto in tutta la sua portata; un vulnus al diritto, mi ero detto in un primo momento, che avvocati e stampa democratica avrebbero provveduto a sanare. Una telefonata mi avvertì a mezzogiorno degli arresti ancora in corso di nostri compagni per cui decisi subito di allontanarmi da casa.

I mandati di cattura colpivano tre compagni dei Collettivi, Marzio [Sturaro] veniva arrestato, Piero [Despali] e Gianni [Boetto] sfuggivano all’arresto. Ma la novità era lo smantellamento del Collettivo dei professori di Scienze politiche con in testa Antonio Negri. Che c’entravano con noi? C’era di che pensare. Da quel momento sarà Radio Sherwood a occupare la scena e a tenere botta alle veline della Procura trasmesse in tempo reale ai giornalisti locali del «Gazzettino» e de «l’Unità». Con gli avvocati passammo al setaccio i mandati di cattura il che ci permise di accertare che tutta l’operazione era orchestrata dal Pci; Antonio Romito, un operaio dell’Utita e teste chiave di Calogero, era un suo militante. Su cosa poggiavano i mandati di cattura? Su prove documentali – i nostri giornali, le nostre circolari interne, i libri di Toni e i testi seminariali di Scienze Politiche – mentre i reati specifici contestati non erano avvalorati da prove concrete. Un’operazione tutta politica, si pensava, destinata a sgonfiarsi in breve tempo. Da quando i reati d’opinione facevano testo? Evidentemente avevo ancora in mente il tentativo, miseramente fallito, orchestrato due anni prima da Calogero per farci fuori. Insomma, non ci preoccupammo più di tanto. E infatti il nostro impegno sul territorio non subì arresti. La rivista continuava a essere pubblicata, la radio a trasmettere, il Centro di comunicazione comunista veneto, una struttura centralizzata pensata per gestire la fase processuale appena aperta, a muovere i primi passi. L’unico scossone, per noi assolutamente imprevedibile, l’11 aprile con i morti di Thiene. Un dramma umano e politico difficilmente aggirabile. Una nuova inchiesta si aggiungerà presto a quella di Padova; contro i nostri compagni di Thiene e Vicenza verrà spiccata tutta una serie di mandati di cattura il cui effetto immediato si tradurrà in una decina di arresti e la costrizione alla latitanza per altri cinque di loro.

Per quello stesso giorno era in programma a Padova una manifestazione nazionale contro gli arresti del 7 aprile che fummo costretti a trasformare in una grande assemblea pubblica di tutto il movimento nazionale a causa dei divieti di polizia e della scelta militare dello Stato che schierò sul campo, una città di circa 300.000 abitanti, approssimativamente 4000 uomini con armamento individuale leggero (pistola, mitra; oppure: pistola, fucile lancia lacrimogeni, manganello), con in dotazione diversi mezzi: autocivetta (decine), decine di pantere, di volanti, campagnole, gipponi, 106 blindati (con relativo militare armato di mitra che spuntava dalla torretta), una ruspa, 5 cingolati tipo M.113, tre carri armati nascosti in caserma più due elicotteri continuamente in volo. Nonostante il clima militarizzato, da vero e proprio assedio, l’assemblea, tenutasi al palazzetto dello sport, fu oceanica, più di 8000 compagni risposero all’appello contro la repressione.

Due giorni dopo, il 13 aprile, in un altro territorio completamente militarizzato, a Chiuppano si tennero i funerali del nostro compagno Angelo Dal Santo, più di 500 compagni e amici filtrano dai posti di blocco per portare un ultimo saluto e onorare Angelo e con lui Antonietta e Alberto. Anch’io, accompagnato dal compagno Riccardo Tavani in rappresentanza dei Comitati utonomi romani di via dei Volsci, dopo avere superato un ultimo posto di blocco riesco ad arrivare in tempo per presenziare alla cerimonia di addio di questo nostro fratello.

Per il resto per tutto quel mese svolsi opera di ricucitura tra le varie strutture e situazioni, soprattutto in quel di Vicenza. Intanto dagli interrogatori dei compagni si capiva il disperato bisogno di Calogero di suffragare con una qualche prova quello che ormai anche agli occhi della stampa si palesava essere un vuoto teorema. Evidentemente il Nostro aveva bisogno della classica pistola fumante. Qualche anno prima ero stato accusato di un fatto di sangue, la gambizzazione del cronista giudiziario del «Gazzettino» Antonio Garzotto. L’episodio, che risale al luglio ’77, mi aveva costretto a qualche mese di latitanza dopodiché, consegnatomi, tornai a piede libero avendo dimostrato che all’ora del ferimento stavo sostenendo un esame all’università. Il capo d’imputazione in verità non era caduto e le indagini si protrassero per altri due anni; infatti solo il luglio del ’79 Calogero, ancora titolare dell’inchiesta, ne annuncia l’archiviazione all’Ufficio competente del giudice istruttore. Per me era la fine di un incubo. Esattamente due giorni dopo, mentre esco dalla sede della radio, sul ponte di Pontecorvo vengo circondato dalla polizia politica e arrestato. Nel mandato di cattura leggevo le accuse che Romito aveva rivolto agli arrestati del 7 aprile con l’aggiunta del ferimento del giornalista Garzotto, rivendicato dal Fronte comunista combattente. L’intenzione era chiara; col mio arresto Calogero dotava di un supporto specifico, un fatto di sangue, il suo teorema. Era la prima tegola a capitarmi tra capo e collo. Appena entrato ai Due Palazzi comincio lo sciopero della fame e delle medicine, una decisione, quest’ultima, molto pericolosa considerando la mia dipendenza da farmaci salva vita. Perché? Ma perché ritenevo una follia l’insieme delle accuse e perché sapevo benissimo trattarsi di una provocazione ordita dalla Procura sulla mia pelle. Chi meglio del diretto interessato poteva valutare l’inconsistenza delle prove formulate a suo carico? Dal carcere vengo subito trasferito in ospedale dove trascorrerò una cinquantina di giorni piantonato in camera ventiquattrore su ventiquattro. I compagni del Centro di comunicazione comunista apriranno una campagna politica per la mia scarcerazione. Si tratterà di una grande mobilitazione di massa che contribuirà a fare chiarezza sulle accuse che mi erano state mosse. Ricordo che fu sistemata sotto una finestra del reparto d’ospedale che mi ospitava una roulotte dove i compagni si davano il turno e ricordo anche i tanti capannelli di solidarietà che si formavano e si scioglievano. La procura però non aveva alcuna intenzione di rimettermi in libertà perché l’occasione era troppo grossa per venire a patti e cedere anche di un millimetro. Per questo motivo dopo cinquanta giorni di tira e molla smetto lo sciopero della fame e delle medicine e rientro in carcere. Eravamo in tanti nello stesso braccio per cui ebbi l’occasione di discutere assieme agli altri la linea processuale che sarà gestita in aula da un gruppo compatto di avvocati provenienti dal Soccorso rosso. Gli incarcerati del 7 aprile si vedranno prolungare di un terzo, come sappiamo, i termini della carcerazione preventiva perché la nuova disposizione di legge, introdotta a dicembre del ’79, avrà valore retroattivo. Era cominciato l’assalto alla certezza del diritto, una delle poche certezze con cui avevamo nutrito fin lì il nostro ottimismo processuale. Il 21 dicembre sarà la volta della ex Assemblea autonoma; vengono arrestati tra gli altri Gianni Baietta e Toni Liverani, tipografi del nostro giornale e Augusto Finzi. Moriranno tutti e tre di tumore, come di tumore moriranno Serafini, Ferrari Bravo e i tanti, troppi, che dopo una lunga carcerazione preventiva saranno assolti. Chissà se Calogero se li ricorda. Se gli arresti del 21 dicembre ’79 e poi quelli del 24 gennaio ’80 (Gianni Sbrogiò e altri ex militanti di Potere operaio) dovevano servire per trovare prove a sostegno del 7 aprile, finirono per aprire la stura agli omicidi delle Br che fino a quel momento non avevano avuto uno spazio politico in zona. A marzo l’ennesimo blitz porta ai Due Palazzi un’altra trentina di compagni, tutti dei Collettivi e tutti accusati da un ex compagno di movimento divenuto nel frattempo tossicomane, tale Maurizio Lovo. Tra i compagni arrestati ci sono anche Andrea Mignone e sua moglie; l’accusa per loro è di avere ospitato dei compagni che avrebbero fabbricato nella loro casa delle molotov. A questa accusa dopo l’arresto se ne aggiunge un’altra, quella di custodire le armi in dotazione ai Collettivi. Queste armi gliele avrei consegnate io. Le due perquisizioni che seguirono a opera della polizia si risolsero in un nulla di fatto, la terza a opera dei carabinieri rinvenne finalmente la pistola fumante tanto agognata dalla Procura, rimpinguata per l’occasione dal Borraccetti, un magistrato notoriamente vicino al Pci. Questo altro mandato di cattura è per me una seconda, pesante tegola. È il pubblico ministero Borraccetti questa volta che mi trovo davanti per l’interrogatorio che non comincia subito perché prima – un vero e proprio coup de théâtre – apre una grossa valigia appoggiata sul tavolo. Scorgo appena il foglio in cui sono numerate le armi che contiene. «Mignone – mi fa – dice che gliele ha lasciate lei in custodia». L’interrogatorio viene subito sospeso perché chiedo la presenza del mio avvocato. Le armi saranno utilizzate, come era facile capire, per allestire in fretta e furia un processo per direttissima allo scopo di provare la banda armata al di là di ogni ragionevole dubbio. Cos’è una banda armata? Come si configura? E le sue armi? Solo sottigliezze giuridiche buone per gli avvocati di parte? Siccome per la Procura quelle armi in valigia erano armi da guerra, ci ritrovammo l’aggravante dell’art. 21 introdotto di proposito per estendere automaticamente i tempi della carcerazione preventiva nei processi politici. Da parte nostra non le consideravamo armi da guerra bensì da sparo, comuni armi da sparo. E le armi da sparo fanno la differenza. La fanno per il conteggio della carcerazione preventiva, per la pena che viene comminata e per le aggravanti che possono essere aggiunte. Se il processo a mezzo stampa orchestrato dal Pci in combutta con la Procura dava per scontato che quelle armi fossero da guerra, quello che si sarebbe svolto in tribunale doveva invece provarlo e non sarebbe stato facile. La direttissima, presidente Campanato, si sarebbe svolta al tribunale vecchio di via Altinate; chi degli accusati non fosse stato portato in aula nei termini previsti, sarebbe stato stralciato dal processo. La mia assenza avrebbe alleggerito la posizione dei compagni in quanto l’accusa delle armi ricadeva solo sul mio groppone. Fortuna volle che mi ammalassi proprio nei giorni immediatamente precedenti la prima udienza a cui non parteciperò per la febbre altissima che mi stava affliggendo. Ciò nonostante la mia posizione non sarà stralciata per cui andrò a processo al quarantunesimo giorno. Evidentemente un altro grande strappo alla procedura. Il processo tutto sommato non andò male. Personalmente fui condannato solo per le armi, da sparo però e non da guerra; in più prendemmo atto che politicamente non eravamo finiti perché sul territorio i compagni continuavano a essere presenti e attivi. Ricordo con piacere la presenza al processo di tutti i nostri familiari, tanti considerando che eravamo 33 gli imputati in aula. Ogni mattina, per tutta la durata processuale, si sono presentati per contestare l’impalcatura messa in piedi per l’occasione dal Pci e dalla Procura; in contemporanea, fuori dal tribunale, una massa di giovani compagni ci esprimeva solidarietà. Evidentemente in quei pochi anni centrali della vita dei Collettivi, esattamente dal ’74 al ’79, avevamo seminato bene e il lavoro di penetrazione sociale era stato buono checché ne pensasse Calogero. Resistette l’accusa di banda armata, formalizzata poi nel processo dell’85. Per quanto mi riguarda, mi ammalo di depressione reattiva proprio alla scadenza termini di tutta una serie di reati; sospesa la pena, vengo scarcerato con gli arresti domiciliari alla fine dell’80, successivamente trasformati in obblighi di residenza, di orari e di firma; in qualche maniera però riprendo la mia attività alla radio, assumo la responsabilità del Centro di comunicazione comunista veneto, seguo la difesa dei compagni ancora in carcere. Tra l’82 e l’83 vengo di nuovo arrestato grazie all’espediente della reiterazione del mandato di cattura sotto altra stesura. La fantasia di Calogero non aveva limiti. Niente di più e niente di meno della riscrittura con altre parole di un atto d’accusa per reati ed episodi già contestati. Con questo espediente furono spiccati diversi mandati di cattura. Tornai allo sciopero della fame raggiungendo questa volta i 48 chili quando normalmente ne pesavo 72. Non potevo assuefarmi al carcere, non lo potevano il mio corpo e la mia mente. Sul tema qualcosa avevo letto anni addietro quando ancora si ventilava una sua possibile riforma. Se ne discuteva in particolare, ricordo, dentro il Psi, più sensibile ai temi civili. E poi le rivolte dei detenuti erano state frequenti nella prima parte del decennio ed era stata Lotta continua a farsene carico. Tra le due opzioni allora in campo, quella di riformare l’istituzione oppure di abolirla, istintivamente ero per la seconda; l’idea di un altro carcere invece neppure mi sfiorava. È stata durante la mia prima detenzione che leggo di Foucault Sorvegliare e punire e Microfisica del potere. Se non puoi abolirlo, puoi però evadere e tutte le forme sono buone. Così anche questa volta la nuova scarcerazione mi permise di riprendere il mio posto nella battaglia processuale di tutti i giorni. La mia storia penale si chiuderà con la sentenza in Corte d’Assise: condannato per costituzione di banda armata, assolto per tutta la sfilza dei reati specifici.

Quanto alla struttura dei Collettivi, nulla sarà come prima; i vecchi organismi finiranno per scomparire, altre strutture più agili prenderanno il loro posto e, soprattutto, tutta una serie di nuovi temi finiranno per imporsi alla nostra attenzione. Penso in particolare al nucleare e all’informazione. Una cesura nella storia dei Collettivi? Certamente non netta e se c’è stata, è proceduta per riscontri e verifiche successive. In quella situazione e con alcuni determinanti compagni che resteranno in carcere per oltre cinque anni, forse non potevamo fare di più. Dobbiamo anche considerare lo sconquassamento del quadro sociale attorno a noi; penso alle nuove figure lavorative afflitte dall’ideologia del lavoro, estranee alla nostra storia e al nostro comune sentire, penso alle trasformazioni nel modo di produrre, ai rivolgimenti nei costumi e nella cultura, soprattutto al ritardo con cui abbiamo cominciato a percepire tutto questo.

Abbiamo colto, agendola dall’interno, una opportunità storica di cambiamento radicale dei rapporti sociali in favore della nostra classe di appartenenza, e pur avendo perso questo treno io credo che ne è valsa la pena nel lungo cammino intrapreso per arrivare all’oggi. Ogni esperienza attraversata, ogni nuova realtà costruita con la nostra azione politica ha modificato in meglio non solo la nostra vita di militanti ma l’ha modificata per lunghi anni in favore di ogni sfruttato che scegliesse l’organizzazione della lotta per affrancarsi dalle regole capitalistiche.

Ancora oggi noi viviamo la rendita positiva delle relazioni sociali e interpersonali create 50 anni or sono, certo nessuno di noi si è arricchito come vorrebbe il canone del successo nella società del capitale ma collettivamente siamo riusciti a essere ricchi di vita, abbiamo saputo studiare, creare lavori, inventarci luoghi di aggregazione sociale sempre funzionali direttamente al nostro progetto di rottura rivoluzionaria, abbiamo realizzato una vita piena di senso ed esperienze positive non facendoci mancare l’essenziale. Certo siamo arrivati a una sconfitta dopo avere subito sofferenze, carcerazione, la morte di troppi nostri compagni e la domanda a cui dovremmo tutti rispondere è: ne è valsa la pena?

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.