Se ne è andato Alberto Magnaghi, animatore dei Quaderni del Territorio

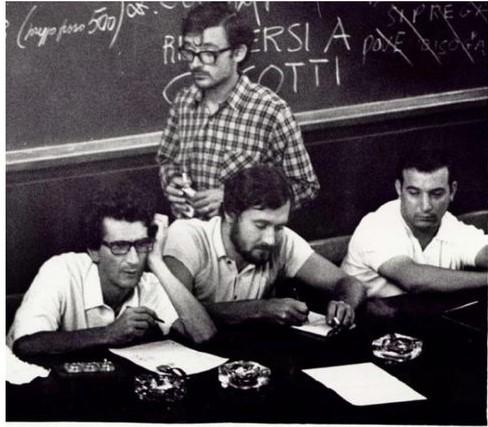

Ci ha lasciato ieri Alberto Magnaghi, architetto ed urbanista, tra i fondatori di Potere Operaio a Torino e animatore dei “Quaderni del Territorio”, fondamentale rivista promossa negli anni Settanta da collettivi di architetti, urbanisti e ricercatori di diverse discipline operanti in molte università italiane, impegnati nelle mobilitazioni sociali di quegli anni.

Il 21 dicembre 1979 viene arrestato nell’ambito dell’inchiesta 7 aprile e trattenuto in carcerazione preventiva, senza processo, fino al 21 settembre 1982. Condannato in primo grado a sette anni di carcere, viene nel frattempo reintegrato nell’attività di docente universitario, e infine assolto nel processo d’appello.

Di seguito riprendiamo un’intervista dell’agosto 2001 tratta dal libro “Gli operaisti”:

- Qual è stato il tuo percorso di formazione politica e culturale e le eventuali figure di riferimento nell’ambito di tale percorso?

La mia formazione è duplice e in parte contraddittoria: da una parte, occupandomi fin dall’università di territorio, di problemi di geografia, di urbanistica, ho seguito in urbanistica un filone (per dirla con Françoise Choay) “culturalista” (Ruskhin, Morris, Mumford, Geddes), la geografia umana (da Vidal De La Blache a Le Lannou a Gambi), l’ecologia sociale (Bookchin) il filone anarco-comunitario (Kropotkin, Goodman, Dolci, Doglio, De Carlo). Dall’altra parte mi sono formato all’interno dell’operaismo: la mia esperienza risale ai primi movimenti studenteschi del ’63 a Torino, ad Architettura, ai Quaderni Rossi a Classe Operaia e poi alla formazione di un movimento che ho promosso io e che non a caso si chiamava la “Città Fabbrica”. Era un termine nato nella cultura operaista torinese per denotare l’organizzazione sociale, la metropoli organizzata intorno al sistema della grande fabbrica, che non si richiamava alla company town ottocentesca: si trattava di una organizzazione urbana e territoriale più complessa che denotava il compimento funzionale della riproduzione sul territorio del ciclo produttivo fordista. Quindi, i miei studi sono partiti dalle problematiche di carattere territoriale e geografico, mescolandosi poi col filone operaista. La mia esperienza parte di lì, da una frequentazione del gruppo torinese, Tronti, Rieser poi Romolo Gobbi, Romano Alquati, che era allora il mio maestro di studi e di iniziativa politica, insieme a Massimo Cacciari. Questa mia formazione si è travasata dal ’66 in un’esperienza politica all’interno del Partito Comunista. Prima di allora avevo avuto contatto e simpatie per i situazionisti, (ad Alba, c’era Pinot Gallizio, nell’astigiano c’era un gruppo di discussione con Anna Bravo, Luisa Passerini, Baldo Butrico). Non c’era però una attività politica, se non un lavoro di discussione e molte libagioni, è stata un prima esperienza giovanile, mi ero appena iscritto all’università. I situazionisti oltre alla argentea rivista l’internationale situationiste praticavano il discorso delle derive urbane, organizzavano le rotture di senso nella realtà urbana, piantavano alberi nel cemento, cose piuttosto divertenti e provocatorie di azione diretta sulla città e sul territorio.

Ma l’esperienza più impegnativa dal punto di vista della mia formazione culturale è stata quella con l’operaismo applicato a una mia frequentazione della Camera del Lavoro di Torino, allora diretta da Sergio Garavini, da Emilio Pugno e da Oddone, medico del lavoro. Cominciò per me nel ’66 l’esperienza dei primi gruppi omogenei di reparto alla Fiat; si impostava il discorso sulle condizioni di lavoro, si iniziava ad affrontare il problema della salute in fabbrica (a ben guardare l’ambientalismo italiano nasce dall’operaismo torinese!). La Camera del Lavoro di Torino era molto attiva e anche molto vicina all’operaismo. Io dirigevo allora la sezione universitaria del PCI, però mi occupavo abbastanza marginalmente di studenti: in quella fase, nel ’66, il movimento studentesco era in gestazione, e mi occupavo di più di tenere i contatti con le sezioni fabbriche e con le sezioni territoriali del Partito Comunista; da una parte per rivedere il rapporto tra sindacato e commissioni interne, e dall’altra per aprire la tematica (che poi è stata la mia tematica centrale) del territorio: le lotte sulla casa e sui servizi, la saldatura tra lotte di fabbrica e le lotte sul territorio (sul salario diretto e sul salario indiretto), l’organizzazione territoriale del ciclo produttivo e riproduttivo.

Il mio punto di osservazione privilegiato è stato dunque questo rapporto fabbrica-territorio, su cui ho lavorato e continuo a lavorare tutt’ora, pur con visioni ovviamente mutate. Ciò mi ha portato già in quegli anni, ’66-’67-’68, a sviluppare questo aspetto particolare del movimento operaista, cioè il lavoro sui quartieri, sul territorio. Allora organizzai un gruppo ad Architettura a Torino (sto parlando del ’66-’67, agli albori del movimento del ’68) che si chiamava la “Città Fabbrica”, si occupava di questioni legate alle lotte sugli affitti, sui servizi, c’erano le parola d’ordine “la casa si prende e non si paga” “affitto furto sul salario”. Si interpretava il problema dei crescenti costi sociali di riproduzione per gli operai immigrati nella metropoli come una questione che avrebbe poi determinato l’esplosione della domanda salariale in fabbrica. Il tema era questo: il modello fordista aveva portato, con questi grossi processi migratori in tutta Europa, in Italia solo nazionali, ma comunque di forte impatto, ad una condizione operaia nella metropoli in cui lo sradicamento, l’atomizzazione e la mercificazione dei mezzi di sussistenza era tale che nulla più sorreggeva il processo riproduttivo della forza-lavoro della comunità originaria. Quindi, ci si trovava di fronte ad una situazione in cui da una parte c’era il salario, che magari nella comunità d’origine non c’era, però mancavano la casa, il prezzemolo, le patate, la solidarietà di mutuo scambio del quartiere o del villaggio. Dunque, c’è un salto da una riproduzione non monetaria, che non passava attraverso il mercato, prevalentemente nella comunità contadina e nei centri delle vallate alpine e del Mezzogiorno, ad una vita in cui tutto deve essere monetizzato e tutto sottoposto al mercato. E di qui la crescita dei costi di riproduzione della forza-lavoro a partire dall’affitto della casa, dei generi alimentari, dei vestiti, dalla mancanza di reti solidali; crescita che lascia l’individuo e la famiglia operaia in balia di tutte le strutture di mercato della riproduzione, dall’assistenza all’acquisto dei beni di prima necessità alla socialità al divertimento e via dicendo. Questo fenomeno di levitazione dei costi di riproduzione, che poi si riversava come pressione sul salario, faceva saltare tutti i meccanismi di funzionamento della metropoli, cioè metteva in crisi il modello cosiddetto metropolitano: da questa crisi si sviluppò più tardi il modello della “ terza Italia”, dei territori comunitari della piccola e media impresa e dei distretti industriali, a cui accennerò più avanti.

Per tornare al problema, io ho studiato e praticato proprio questo tema del rapporto fabbrica-territorio occupandomi sostanzialmente dei problemi di organizzazione territoriale, dei costi dei servizi, degli affitti e delle forme di comunicazione territoriale delle lotte operaie. Lavoravo in barriera di Nizza a Torino, nei vari quartieri popolari, e poi soprattutto a Nichelino (era un quartiere di immigrazione operaia) facemmo una grossa esperienza di cosiddetto “sciopero dell’affitto” occupando anche il Comune, che diventò centro di organizzazione delle lotte.

Quando si svilupparono le lotte del ’68-’69 alla Fiat questa organizzazione territoriale si saldò nella famosa “insurrezione” del 3 luglio ’69, con tutti gli operai in corteo che andarono nella notte, facendo barricate lungo via Nizza, verso Nichelino dove appunto c’era il Comune occupato. Si saldarono queste tematiche delle lotte salariali e sulle condizioni di lavoro con le lotte territoriali.

Questo mio lavoro dette luogo a molte ricerche. Anni dopo (nel 71-72), quando mi trasferii a Milano, fondai una rivista che si chiamava Quaderni del Territorio, di cui uscirono quattro numeri, che affrontava già allora la tematica del rapporto tra globalizzazione, “metropoli del comando” (così chiamavo allora le “global cities” degli anni ’90), e riorganizzazione del sistema della grande fabbrica e soprattutto del sistema territoriale, dell’attività produttiva; vale a dire il passaggio da un sistema di macrofunzioni territoriali legate alla produzione e riproduzione di massa, ad un sistema invece più legato alla diffusione produttiva, alla piccole e medie imprese, ad un diverso rapporto sociale tra fabbrica, territorio, comunità, tipico poi del distretto industriale. Questo rapporto era stato anticipato in Italia dall’esperienza olivettiana come tentativo, fallito ma interessante, del problema di vedere il rapporto fabbrica-territorio in modo completamente diverso dal modello fordiano della Fiat. Ecco, questa è la mia formazione, coi temi che poi sono proseguiti anche dopo l’esperienza nel PCI, quella di Potere Operaio e dei Quaderni del Territorio.

- Complessivamente quali sono stati, secondo te, i limiti e le ricchezze delle esperienze e delle proposte politiche degli anni ’60 e ’70, in particolare di quelle legate al filone operaista?

Attraverso un rilancio dell’analisi della composizione di classe, sia politica che tecnica, con gli studi dei Quaderni Rossi di Classe Operaia e di Alquati in particolare a Torino, secondo me la ricchezza è stata quella di aver individuato, in modo anche volutamente semplificato, quale era la forma “contemporanea” del conflitto di classe, intendo la forma dominante del conflitto e la forma dominante dei rapporti sociali di produzione. Ciò non in termini quantitativi, si badi bene, ma qualitativi, di centralità culturale, sociale, politica: la figura dell’operaio-massa era al centro dell’indagine. Per operaio-massa si intende una figura in cui il lavoro diviene totalmente astratto, parcellizzato e alienato, lontano dai fini della produzione stessa, senza più la mediazione dei saperi tecnici dell’operaio professionale (incorporati nel macchinario), senza più la mediazione della conoscenza produttiva, del processo produttivo nel suo insieme. Una figura che è completamente estranea al processo produttivo, non ha più nessuna affinità o interesse per ciò che produce, ha solo interesse a difendersi dalla fatica della propria condizione astratta e atomizzata di forza-lavoro. Da qui lo slogan “più soldi, meno lavoro”, che sembrava a molti allora un po’ semplificativo ed economicista, ma che culturalmente denunciava l’essenza socioculturale di questa figura. L’idea forza, conseguente a questa messa a nudo dell’essenza del rapporto sociale di produzione dell’operaio massa, è stata il discorso del rifiuto del lavoro, che era interpretato in termini positivi come molla dello sviluppo tecnologico e del progresso: e questo è stato un fatto molto importante perché ha chiarito il valore dialettico e il ruolo costruttivo della negazione della fatica operaia e del lavoro salariato.

Teniamo conto che noi stiamo parlando di un’epoca in cui il lavoro salariato era la forma dominante dei rapporti sociali di produzione; oggi siamo in un’altra epoca; lo studio di Sergio Bologna sul “lavoro autonomo di seconda generazione” mette in evidenza il cambiamento radicale avvenuto fra gli anni ’70 e ’90 sulla composizione di classe di cui parleremo più avanti. Per quanto riguarda allora parliamo di un rapporto di produzione in cui il rapporto di lavoro salariato era quello dominante, quindi attenzione: quando parliamo di rifiuto del lavoro non intendiamo rifiuto dell’attività umana o dell’attività produttiva o dell’attività creativa di ricchezza in generale, bensì rifiuto di quel tipo di lavoro che allora si configurava come totalmente astratto, totalmente impossibile da affrontare con un rapporto affettivo o di interesse. Quindi, parliamo della fase matura del processo storico di astrattizzazione del lavoro che è iniziato con la manifattura del ‘700 in Inghilterra, ma che con il fordismo e con l’industria di massa ha avuto il suo compimento. Allora, quando parliamo di rifiuto del lavoro e di ruolo positivo di questo rifiuto parliamo di un’autonegazione da parte della classe operaia di questa condizione di astrazione del lavoro, quindi di alienazione; parliamo dunque di un comportamento, il rifiuto, che costringe il capitale a forme di trasformazione tecnologica che in fondo portano al superamento di questa figura del lavoro salariato.

E’ ciò che in gran parte è avvenuto, naturalmente non in tutto il mondo: per ogni operaio autonomo, di microimpresa di terziario avanzato in Italia o in Europa crescono cinque disgraziati sottoproletari o lavoratori, non so come meglio si possano definire quelli del cosiddetto Terzo Mondo. Comunque, il processo di rifiuto di questa condizione è stata una forte molla di trasformazione capitalistica. Non c’è niente di scandaloso in ciò, perché, come in tutte le situazioni conflittuali, la finalità del processo è molto ambigua: da una parte l’operaio rifiuta questa condizione e quindi mette in crisi il capitale con la richiesta salariale indipendente e impazzita rispetto al profitto, con la richiesta di servizi, con il rifiuto dell’orario, l’autoriduzione, tutti quei processi che nel ’69-’70 avvengono; naturalmente, ciò dal punto di vista operaio è una conquista di riduzione della fatica e di aumento della quota di ricchezza, mentre per il capitale è costrizione ad un salto tecnologico che neghi la possibilità per l’operaio di appropriarsi della ricchezza. Si verifica perciò il noto processo del decentramento produttivo, dell’astrattizzazione del comando, cioè l’informatizzazione del ciclo produttivo, l’isola di montaggio, l’esplosione del processo produttivo su scala mondiale, l’articolazione geografica degli insediamenti produttivi in modo da rendere meno offensivo lo sciopero. Quindi, le motivazioni sono ovviamente diverse, però tutto ciò mette in moto dei processi che hanno come sempre la loro ambivalenza: da una parte conducono a nuove forme di sfruttamento, ma dall’altra portano anche a nuove opportunità di riappropriazione dei saperi e a possibilità di riavvicinamento tra produzione e fini della produzione. Sono le potenzialità (descritte appunto da Sergio Bologna e che io riprendo nel mio recente testo, Il progetto locale) del lavoro autonomo, cioè di quel lavoro che in qualche modo può riappropriarsi dei mezzi di produzione, dei saperi, delle tecniche, si mette sul mercato come proprietario dei mezzi di produzione. Naturalmente resta sempre da fare, molto chiaramente, la distinzione tra composizione politica e composizione tecnica della forza lavoro che non coincidono mai, nemmeno allora coincidevano. Questi sono stati gli aspetti interessanti, sia culturalmente sia come motore delle lotte, della fine degli anni ’60 della cultura operaista, con grosse aperture sulle tematiche territoriali.

Gli aspetti negativi di tutto questo movimento secondo me sono stati di due ordini. Da una parte, il non aver saputo prospettare un ceto politico che in qualche modo interpretasse questo passaggio dalla figura dell’operaio salariato a una figura di produttore-abitante che si andava riavvicinando nel modello dei distretti, della fabbrica diffusa, ecc.

Dall’altra, di non aver saputo con chiarezza governare i processi di militarizzazione del movimento dovuti ad una crescente insoddisfazione: questo movimento operai-studenti non trova infatti risposte fra il ‘68 e il ‘77, fino al compromesso storico (che è una risposta di chiusura all’innovazione sociale), non trova elementi di cambiamento nella società politica e quindi tende poi ad un processo di incancrenimento e di violenza diffusa, che fa sì che i gruppi armati “spontanei” crescano e alimentino la formazione di gruppi armati organizzati.

I movimenti di Potere Operaio, di Lotta Continua, dell’Autonomia non sono stati molto chiari in mezzo a questo casino. Io ricordo nel marzo ’77 la situazione molto confusa a Bologna in quelle grandi manifestazioni: 100.000 persone in piazza che esprimevano una nuova progettualità, gli infermieri di Napoli che discutevano di come trattare i malati, le donne, le cooperative, i centri sociali, ecc. A Milano in quel periodo abbiamo censito circa 200 centri sociali che non facevano solo attività di militanza, facevano musica, artigianato, cultura, cioè erano centri propulsivi di una nuova società che si andava costruendo. A Bologna allora c’erano 100.000 persone, come le 300.000 di Genova del 2001: erano una società civile che portava progettualità, che praticava progettualità in microimprese, nel no profit, nel terzo settore, nella nuova cooperazione; rifiorivano cooperative nelle campagne, agricoltori biologici, artigiani, cultura alternativa, centri sociali. Esisteva una società in nuce, come quella che si sta esprimendo oggi con il movimento antiglobal, che ha tante facce (produttive sociali, culturali, sindacali, ecc.).

A fonte di questa società civile che esprimeva una domanda di gestione politica c’erano, asserragliati nel palazzetto dello sport di Bologna, 5.000 militanti che aspiravano ad essere il ceto politico di questa nuova società: c’erano i discendenti di Lotta Continua, i gruppi dell’Autonomia, vari altri gruppetti, che discutevano dell’egemonia del processo di militarizzazione, della lotta armata da contendere alle BR. Quindi, uno stacco a mio parere totale tra questa generazione politica di militanti e questa formazione sociale, che delusa e abbandonata dalla sinistra istituzionale, chiedeva costruzione politica in forme nuove, sperimentazioni di nuove forme di organizzazione del lavoro sociale, il governo del processo di radicamento istituzionale dell’innovazione sociale. (Io avevo scritto un lungo diario su questa divaricazione fra società civile e ceto politico, l’avevo scritto a Bologna seguendo quelle giornate e annotando questi commenti: mi è stato sottratto quando mi hanno arrestato per il processo 7 aprile, me l’hanno fatto sparire e non me l’hanno mai restituito, perché era una prova a mio discarico di cosa pensassi allora del processo di militarizzazione).

Dunque, c’è stato questo aspetto negativo del non aver saputo inventare, partendo da questa grossa mobilitazione, nuove forme di organizzazione non dico partitica ma di aggregazione, di guida del processo insomma. Io ricordo che Potere Operaio è uscito con il primo numero nel ‘71 “Cominciamo a dire Lenin”, una cosa da far venire i brividi sulla schiena vista adesso: cosa diavolo significava interpretare il primo movimento postindustriale con i canoni dell’ultimo movimento industriale? C’è stata questa miopia, anche dal punto di vista organizzativo. Non ha ovviamente riguardato solo noi, se si prendeva Lavoro Politico, la rivista di Renato Curcio fatta a Verona nel ’68, era un incubo, era tutto un –ismo, marxismo-leninismo, operaismo, c’erano 40.000 riedizioni, il trotzkismo, la Quarta, la Terza, la linea rossa, la linea nera. Era un fiorire di tentativi di dare organizzazione al ’68 attraverso canoni politici dei primi del ‘900. Come avanguardie, nel loro insieme, tra trotzkisti, operaisti, leninisti, maoisti di tutti i tipi, alla fine ci siamo trovati a tentare di organizzare un movimento che stava dischiudendosi verso la società postindustriale, che metteva le basi (non parlo solo degli operai, ma del movimento operai-studenti, le esperienze più interessanti di organizzazione), con modelli organizzativi vetusti, che prevedevano ancora appunto la fase insurrezionale, la presa del potere, lo Stato ecc. Invece, questi movimenti andavano da tutt’altra parte, e oggi lo si vede: la talpa che ha in trent’anni lavorato dopo il ’68 sta andando verso forme di organizzazione del movimento che assolutamente non prevedono prese del potere o palazzi d’inverno, ma processi autorganizzativi, processi complessi di organizzazione reticolare, non gerarchica, com’è il movimento oggi detto noglobal. Quindi, questo fu un limite altrettanto grosso, ma non solo dell’operaismo, bensì generale di quell’esperienza degli anni ’70. Fummo bravissimi ad analizzare, a stimolare le lotte, pessimi ad organizzare.

Sempre parlando di limiti di quella esperienza, c’è un’altra questione più teorica: la maggior parte della sinistra è ancora ora una cultura inscritta nelle teorie tradizionali dello sviluppo. Intendo con ciò quelle teorie che accomunano il capitalismo, il capitalismo di Stato, il comunismo, che hanno come caratteristiche dominanti il rapporto lineare tra scienza, applicazione scientifica e progresso sociale, l’idea di sviluppo economico fra stato e mercato, l’idea di continuità, di sviluppo lineare e di modernizzazione, l’idea salvifica dell’Occidente (la teoria degli “stadi” di sviluppo): non dimentichiamo che Lenin propugnava le colonie come mezzo per modernizzare il Terzo Mondo costruendo fabbriche e classe operaia. Quindi, anche l’operaismo italiano di cui ho fatto parte non ha mai messo in discussione le teorie tradizionali dello sviluppo. I temi centrali erano la redistribuzione del reddito prodotto e la classe operaia come motore dello sviluppo: ma quale sviluppo? Quello dato: anzi, un po’ irridevamo alla Cina di Mao, ai contadini. Lo sviluppo era lo sviluppo dato, il problema era l’appropriazione sociale, economica e poi anche statale del potere da parte della classe operaia. Ciò non riguardava solo noi ovviamente: non lo metteva in discussione il Movimento Operaio istituzionale, non lo metteva in discussione l’Unione Sovietica, tanto è vero che le risposte di Lenin o di Stalin al problema dello sviluppo sono state l’imitazione accelerata, la famosa pianificazione dell’industria pesante, la messa in pari dell’Unione Sovietica con l’Occidente dal punto di vista dello sviluppo economico e industriale. Ma il modello era identico, lo stesso, semplicemente era gestito dai soviet anziché dai capitalisti privati. Questo modello si prolunga ad esempio in Africa, dopo i movimenti di liberazione anticoloniali degli anni ’60. A Maputo e ad Algeri il modello di sviluppo, “curato” dall’Unione Sovietica i dall’Europa è lo stesso di prima. Questo secondo me è un altro elemento molto importante da tenere in conto: nessuno di noi allora intravedeva una crisi delle teorie tradizionali dello sviluppo. Dico questo, però negli anni ’70 esistevano già le teorie della dipendenza di Baran e Sweezy in America Latina, cioè la crisi della teoria degli stadi di Rostow che prevedeva che i paesi sottosviluppati, seguendo l’esempio dei paesi ricchi, avrebbero aumentato il loro benessere. Già le teorie della dipendenza in America Latina attorno alla rivista Monthly Rewiew evidenziavano che lo sviluppo dell’industrializzazione e dei mercati dipendenti dal primo mondo aumentava la dipendenza e il divario anziché diminuirlo. Poi vengono gli “approcci normativi” allo sviluppo, le teorie dell’ecosviluppo, I. Sachs, Galtung ecc., fino alle critiche radicali allo sviluppo, Illich, Amin, Shiva, Latusche, ecc. Nel Terzo Mondo negli anni ’70, attraverso la verifica delle inattendibilità del modello di sviluppo occidentale a determinare una diminuzione del divario della ricchezza, della morte, della povertà, cominciava a crescere in modo abbastanza lineare una coscienza teorica ma anche poi pratica, nelle esperienze di governo e via dicendo. Si pensi alle teorie dello sganciamento dal mercato mondiale, di Samir Amin negli anni ’70, fino a Vandana Shiva che scrive Sopravvivere allo sviluppo, titolo del suo primo libro; ci sono poi gli studi di Wolfgang Sachs, Archeologia dello sviluppo, un bellissimo libretto, ma il testo più importante è Dizionario dello sviluppo, tradotto recentemente dalle Edizioni Missionarie Italiane. Un libro molto importante che riassume tutto questo dibattito tra teorie tradizionali, approcci alla dipendenza, e poi approcci alternativi, l’escosviluppo ecc., è un testo di Bjorn Hettne, Le teorie dello sviluppo e il Terzo Mondo.

In conclusione un limite di quell’epoca, di questo nostro ragionamento intorno al conflitto di classe come motore dello sviluppo, il rifiuto del lavoro e via dicendo, è che non veniva messo in discussione poi il tipo, la qualità, il modello dello sviluppo: quindi, c’era un discorso puramente riappropriativo e redistributivo della ricchezza tra le classi. Questo forse anche perché allora effettivamente pensare che quell’operaio astratto, così lontano dai fini della produzione, potesse occuparsi di ecologia, di ambiente, di qualità della produzione e legare la propria lotta ad uno sviluppo diverso, era forse anche impossibile data la natura del lavoro. Voglio dire che c’è anche una difficoltà oggettiva a pensare all’operaio Fiat (per fare un esempio di una figura espropriata di sapere tecnico, espropriata dell’orto, espropriata del sapersi farsi una casa, espropriata di tutto, ridotta a pura forza-lavoro astratta in una metropoli) come soggetto di un altro sviluppo. Probabilmente l’orizzonte era quello di smantellare questo tipo di organizzazione sociale con la quale era impossibile pensare a uno sviluppo diverso, più attento all’ambiente, più equilibrato ai valori dell’alimentazione, di cosa pensiamo oggi della vita, della qualità della vita, della lentezza nel tempo. Tutto ciò è più pensabile in una società dove i produttori hanno la possibilità di produrre territorio, qualità territoriale, qualità ambientale, di produrre merci sane, cosa che allora era probabilmente irrealizzabile dentro una società che andava da tutt’altra parte, cioè industria di massa, consumo di massa, trasporti di massa, quartieri di massa, cibi di massa, vacanze di massa, ospedali di massa, era tutto di massa e quindi non c’era il campo per pensare ad un modello di vita diverso. Con questo non voglio però giustificare l’assenza totale di barlumi di consapevolezza rispetto a ciò. E’ per questo che io chiamo il movimento del ’68 l’ultimo della società industriale e il primo della società postindustriale, perché presenta aspetti intrecciati al culmine dell’operaizzazione della società, ma gli studenti portano anche le prime problematiche di fuoriuscita dalla società di massa industriale. Tanto è vero che poi il movimento che matura nel ’77 esprime proprio questa sperimentazione: dai germi del ’68 non nasce solo il discorso del rifiuto del lavoro, ma nascono tutta una serie di esperienze propositive, i discorsi sulla salute ambientale, sui problemi dell’alimentazione, cominciano le tematiche sull’ecologia, nascono le ipotesi di produzione biologica, nascono i discorsi di un diverso rapporto di cura del territorio e dell’ambiente, nasce il movimento femminista e quindi c’è tutto un discorso di trasformazione dei rapporti di convivenza, di relazione, di nuove problematiche comunitarie. Quindi, nascono le istanze identitarie, rinasce un discorso di comunità che riguarda le esperienze di autorganizzazione nei quartieri, nel territorio e via discorrendo.

Se si rilegge Quaderni Rossi, Classe Operaia, Potere Operaio, si nota che non c’è questa tematica della trasformazione del modello di sviluppo come guida poi di un discorso di militanza politica. Mentre nel movimento queste istanze cominciano a nascere fin da allora e poi si svilupperanno pesantemente negli anni ’90 e oggi, fase in cui sono alla base di tutti i movimenti antiglobalizzazione, di tutti i movimenti propositivi di iniziativa di base, ma anche del dibattito istituzionale.

- Romano ha formulato una peculiare ipotesi sull’operaismo politico, che tocca diversi degli aspetti che tu hai analizzato. Sostiene che esso si è mosso all’interno di un particolare poligono, cercando di fare i conti con i suoi vertici, in parte riuscendovi ma soprattutto non riuscendovi, lasciandoci quindi tanti nodi irrisolti o addirittura poco affrontati. I vertici sono rappresentati dagli operai e dalla loro soggettività, dalla politica e dal politico, dalla questione generazionale, dalla cultura, mai criticata fino in fondo, tant’è che i modelli dominanti sono alla fin fine restati quelli della cultura esplicita umanistica e dell’intellettuale organico. Romano ipotizza che la grande ricchezza dell’operaismo politico, dirompente rispetto ai tradizionali modelli marxisti e socialcomunisti, consista in una lettura socioeconomica nuova della realtà italiana degli anni ’50, nella fase di entrata ritardata nel taylorismo-fordismo, nel momento in cui il PCI e il Movimento Operaio erano impantanati nelle teorie dei monopoli e ristagniste. Ma la vera rottura consiste soprattutto nell’aver individuato nell’operaio-massa non solo una nuova figura utilizzabile in una prospettiva anticapitalista, ma un’avanguardia di massa che poteva andare contro se stessa, verso la propria autoestinzione. In ciò rompendo con il tecnicismo, lo sviluppismo, lo scientismo, il lavorismo tipico dell’operaio di mestiere, figura su cui si è formata tutta la tradizione della sinistra. Dall’altra parte, il grosso limite e fallimento dell’operaismo politico è consistito nell’incapacità di portare fino in fondo la rottura, elaborando nuovi fini ed obiettivi, un nuovo progetto politico adeguato a quella lettura completamente nuova. Quindi, se c’è un operaismo politico che rompe e va avanti, dall’altra c’è un operaismo politico che ritorna indietro, nei vecchi modelli socialcomunisti.

Io concordo abbastanza con questa lettura di Romano. Ho aggiunto che a mio parere c’è stata anche questa scarsa attenzione alle teorie dello sviluppo, che avrebbero potuto (poi nella storia è sempre difficile dire cosa sarebbe potuto essere) non permettere che si creasse quella rottura e frammentazione tra il nascente ecologismo e la vecchia cultura politica dell’operaismo. Io sono stato investito da questa trasformazione anche nel mio pensiero politico, che si è spostato dall’operaismo verso l’anarcocomunitarismo e l’ecologismo, cercando di ricollegare l’ecologismo a tematiche socioterritoriali.

Questa riflessione è avvenuta in un contesto fortemente contraddittorio: da una parte l’ecologismo si è sviluppato in Italia come “ambientalismo scientifico”, e quindi in modo del tutto avulso anch’esso da una discussione radicale del modello di sviluppo; e dall’altra parte l’operaismo si è un po’ rinchiuso e si è disseccato come filone culturale all’interno della figura dell’operaio massa, magari proiettata sul “proletariato metropolitano” : è stata una grossa innovazione aver messa in evidenza e interpretata questa figura come motore del conflitto moderno di classe, ma di cui dovevamo (ha ragione Romano) anche saper prevedere la propria autodistruzione, cioè l’aver indotto con le proprie lotte il capitale in tutta Europa e negli Stati Uniti a cambiare completamente modello e rapporti sociali di produzione.

Probabilmente non c’è stata una continuità di capacità teorica di interpretare la nuova composizione di classe: cioè il salto tra l’operaio-massa dei Quaderni Rossi e l’operaio sociale del lavoro autonomo di seconda generazione. Non c’è stata una capacità di interpretare questa trasformazione. E ciò nello stesso Movimento Operaio ufficiale, che oggi si dibatte in una crisi tremenda perché, venendogli a mancare questa figura dell’operaio-massa come base elettorale, come ragione organizzativa della propria struttura associativa e politica, annaspa inseguendo Berlusconi, inseguendo la globalizzazione, inseguendo il mercato, inseguendo le privatizzazioni. Ovviamente poi la gente sceglie i capitalisti veri, non quelli improvvisati, opta per quelli che sanno accumulare di più, che sono più ricchi, in grado di sfruttare meglio, che sono più ammirati.

Recentemente vedo molte riflessioni riportarsi sulla tematica del rapporto tra organizzazione del lavoro e modelli di sviluppo innovativi: in alcuni almeno dei protagonisti di quegli anni (Piperno a Cosenza, io nei miei lavori, nelle mie ricerche, ma anche nelle mie pratiche, e altri come Bologna, Revelli, Perna, Paba, Bonomi) c’è un circuitare di esperienze che tentano per così dire di riconnettere un discorso sull’organizzazione del lavoro con un discorso sui modelli progettuali alternativi di sviluppo. Non a caso nel mio ultimo libro, Il progetto locale, metto in evidenza una possibile relazione tra una nuova composizione sociale del lavoro e modelli di sviluppo locale, di autogoverno, di rottura dell’eterodirezione, di costruzione di modelli sostenibili economicamente, politicamente, culturalmente. Propongo il tema della sostenibilità e dei modelli di sviluppo autocentrato. C’è una lunga disamina degli attori potenziali di questo progetto, che è un coacervo molto complesso: come dice Marco Revelli, non si tratta più di mettere insieme le omogeneità, le identità omogenee di classe come allora, ma di trovare delle forme di governo della complessità fra attori molto diversi, che sono giovani, anziani, donne, bambini, piccole e medie imprese, attori sul territorio che fanno società locale complessa. Quindi, in questa società reticolare, complessa, retta da reti che vanno dal locale al globale, non possiamo più parlare con un criterio né di intellettuale organico né di organizzazione di classe così come eravamo abituati allora ad immaginare. Dunque, anche la ricerca sul tema dell’organizzazione assume forme e connotati completamente diversi, trovandoci di fronte ad una composizione sociale del lavoro in cui il lavoro salariato non è più la regolazione e lo statuto dei rapporti sociali di produzione, ma gli statuti sono tanti e legati a questo multiverso di lavoro di microimpresa, autonomo, di rete, di no-profit, di commercio solidale. Sono tante relazioni sociali e produttive che non possono più essere inscritte in un’unica forma organizzativa se non quella delle reti complesse, ma possono essere inscritte in patti per lo sviluppo. La novità secondo me è che si va verso una società organizzata per aggregati regionali, per sistemi territoriali locali. La ricerca politica è la ricerca di nuove forme di democrazia in cui un multiverso di attori abbia voce per concordare un patto per lo sviluppo locale.

Faccio un esempio: io ho partecipato al movimento contro l’Acna di Cengio. Intanto fin dal primo giorno l’abbiamo chiamato “movimento di rinascita della Val Bormida” e non per la chiusura dell’Acna. Adesso sto preparando un libro per la Jaca Book sulla storia di questi ultimi dieci anni, ora l’Acna è chiusa. Tuttavia, io sottolineo che fin dall’inizio abbiamo chiamato il movimento “per la rinascita”: si intuiva che il discorso non era quindi solo quello della chiusura di una fabbrica di morte, che aveva distrutto l’economia di una valle, un’identità collettiva, provocato emigrazione (non da sola ma insieme alla Fiat e tutto ciò che ha distrutto l’identità culturale, la proprietà della terra ecc.); la chiusura della fabbrica era solo il primo sintomo, la coscienza cioè che portava tutti questi paesi della valle a non scambiare più salario con morte. E’ risaputo che in questa fabbrica si moriva di cancro, l’aria era inquinata, dunque avveniva uno scambio di salario con morte: alle vedove si dava un premio quando moriva l’operaio, per cent’anni c’è stato questo scambio. A un certo punto, nell’88, questo scambio non ha più funzionato. Una trasmissione televisiva fa vedere il livello di morte, le percentuali epidemiologiche di cancri nella valle, non parliamo della distruzione dell’agricoltura, del turismo, con un fiume viola maleodorante che ha distrutto praticamente tutto. Per farla breve, a un certo punto tutti i giovani dei paesi si organizzano in comitati e c’è questa svolta: “basta con la fabbrica di morte, fuori l’Acna dalla Val Bormida”. Però, la cosa interessante è che questa presa di coscienza della fabbrica di morte, del possibile superamento del lavoro salariato come unica fonte di reddito, si accompagna ad una rivoluzione culturale, cioè a un cambiamento di atteggiamento verso il proprio territorio e alla scoperta che la chiusura di quella fabbrica può voler anche dire riscoprire le potenzialità di ricchezza che il territorio dimenticato potrebbe dare. Quindi, il fiume come erogatore di ricchezza, di agricoltura, di paesaggio, di turismo; i terrazzamenti, i boschi, le cascine i piccoli centri di crinale e di fondovalle, le produzioni tipiche di qualità; adesso stiamo discutendo come rivitalizzare l’agricoltura di montagna, il turismo culturale, escursionistico. Io ho finito ora il piano della Comunità Montana del Valle Bormida e Uzzone in cui tutti questi concetti di trasformazione culturale danno luogo ad un piano che è un piano partecipato, con tutte le associazioni locali, i vari attori economici, culturali ecc., e che è tutto proteso a individuare un nuovo modello di sviluppo fondato sull’autovalorizzazione del patrimonio territoriale; intendendo per patrimonio territoriale la qualità ambientale, la qualità del territorio storico, ma anche delle culture locali e delle energie del luogo. E in questo non valgono più modelli esogeni da grande fabbrica, valgono modelli di autoimprenditività diffusa. Il patto territoriale della Val Bormida e alta Langa che io ho gestito come tecnico ha avuto l’obiettivo di mettere in evidenza tutte le potenzialità di microimpresa sul formaggio, sull’artigianato, sulla lavorazione della pietra di langa, sul recupero del bosco, della vite, del castagno, dell’ospitalità agrituristica,ecc. Questo “patto” ha stimolato l’emergenza di una rete di microimprenditoria locale con forti finalità, culturali, ambientali e di valorizzazione del patrimonio territoriale.

Quindi, quello che era operaio diventa oggi piccolo produttore che recupera i saperi della microimpresa che era la cascina e che in qualche modo si ripropone come riunificazione tra lavoratore e abitante. Cerco di esprimere meglio il concetto. Nella società del salario l’abitante e il lavoratore sono due figure distinte: uno va a casa e dorme e lì si occupa dell’asilo, della strada, della luce, del telefono. E’ meglio chiamarlo residente più che abitante, si pensi al disgraziato che vive in un quartiere dormitorio. Come lavoratore d’altra parte produce cose astratte, le due figure non si toccano mai. In un ragionamento come ad esempio quello che ho fatto adesso sulla Val Bormida, ma che sto facendo in molte altre esperienze, in tutti i miei progetti in cui lavoro sia come militante, che come universitario, che come pianificatore (sono mescolate queste figure), sperimentando costruzioni di società locale, esperienze di trasformazione, quello che è interessante è che queste due figure tendono di nuovo a riavvicinarsi. Quando noi mettiamo qui in Val Bormida attorno a un tavolo pattizio, costituzionale diciamo, i commercianti, i rappresentanti degli agricoltori, i piccoli produttori, la costruzione di nuove filiere che vanno dalla produzione della nocciola fino al prodotto finito, ragioniamo con gli amministratori pubblici, economici, con gli attori culturali. C’è ad esempio qui un movimento che si chiama degli “Antichi Mestieri” (nato da un gruppo di donne) che le domeniche gira in tutte le piazze mostrando e riproducendo antichi mestieri: esso sta riproducendo interesse per l’artigianato locale, quindi produrrà anche nuova economia. Stiamo parlando di un tavolo nel quale l’abitante-produttore può discutere del proprio futuro: può perché è in grado di costruirselo, cooperando con altri; mentre l’operaio astratto e il residente astratto non erano in grado. La ricomposizione delle due figure, che oggi è possibile, l’abitante o e il produttore, può permettere a una regione, a una bioregione, a una valle, di configurare intorno a un tavolo contrattuale il proprio futuro: tra enti locali, amministratori locali, sindacati, rappresentanze delle associazioni culturali, piccoli produttori, reti di produzione, può decidere un modello, dire “noi prospettiamo per questa valle questo progetto di futuro”. In questo piano, ad esempio, parliamo di modello d’eccellenza agroalimentare, di turismo itinerante escursionistico e culturale: non è più ovviamente quindi chimica o Fiat, c’è un modello che è completamente diverso, che si fonda sulla valorizzazione del patrimonio, sulla sua rimessa in valore, un modello culturale che prevede che siano gli attori stessi del territorio a produrre, a governare, a gestire questo processo di produzione di “valore aggiunto territoriale”.

Allora, se io formo un tavolo di questo tipo, che difficoltà ci sono? Anni fa, prima ancora di fare il piano, abbiamo promosso una così detta autorità di valle, cioè una forma associativa che prevedeva di mettere insieme operatori pubblici, privati, associazioni per discutere del futuro. Con una forma del genere, fondando il progetto sulla valorizzazione del patrimonio, tutti questi attori hanno interesse a mettere in valore il patrimonio, a non distruggerlo: quindi, abbiamo una specie di autosostenibilità del progetto di sviluppo perché ognuno ha interesse in questo. Se il progetto è fondato sulla rivitalizzazione del fiume, in agricoltura, nel turismo, nel paesaggio, se c’è questo patto tra gli attori è chiaro che non si inquina più, se no si distrugge il bene comune su cui si fonda consapevolmente la ricchezza di tutti. La strada su cui io e molti altri stiamo lavorando è quella di costruire questi patti locali per lo sviluppo, esperienze che si stanno costruendo anche in Francia, in Germania, in molte situazioni. La caratteristica nuova di queste esperienze è data da queste nuove sedi di democrazia, tra la diretta e la delegata, una via intermedia, che però sono interessanti e in cui ognuno di noi agisce in diverse vesti, come tecnico, come operatore culturale, non più come intellettuale organico di un partito ma come attore tra gli attori in un gioco complesso. Richiamavo Revelli perché lui fa proprio questo ragionamento, sostenendo che oggi la difficoltà di un governo della complessità non è più appunto nel mettere insieme i simili, ma nel riuscire a trovare delle relazioni virtuose tra interessi che all’inizio del patto magari sono completamente divergenti e diversificati. Quindi, questo è un po’ il problema verso cui a mio parere si è evoluta la questione della rappresentanza politica oggi: ora la discussione dovrebbe essere molto di più su come costruire questi istituti di nuova democrazia che devono vedere presente nella contrattazione, nel patto da costruire, questa nuova figura di cittadino-produttore che è interessato al suo territorio in quanto abitante ma anche in quanto produttore di ricchezza attraverso la valorizzazione del patrimonio.

- Nel come tu costruisci il discorso c’è un intendere il locale come la risorsa principale. Dopo di che il globale non è la sommatoria dei locali, ma è una gerarchia differente di processi produttivi che riescono anche a trovare forme di estrazione di profitto dal locale, ma comunque comandate da un processo estremamente più ampio. Tu prima hai parlato della Val Bormida; in Val Susa, ad esempio, c’è il processo contrario. La costruzione del Tav, che rientra in un processo globale di costruzione dei trasporti e della circolazione, va invece verso la distruzione del patrimonio locale. Ciò che tu ipotizzi per qui sarebbe difficilmente proponibile in Val Susa se non come un discorso di remunerazione di un danno. Oppure si pensi a ciò che la Fiat sta costruendo come progetto di accumulazione in Piemonte: non è più quello del ciclo lungo dell’auto, ma è un ciclo molto più ristretto, basato sul mordi e fuggi, come ad esempio sono stati alcuni processi di ristrutturazione a Torino, oppure la questione delle Olimpiadi del 2006. Allora, quanto questa dimensione del locale non si trova poi in contrapposizione con la dimensione del globale che invece è profondamente diversa come processo di accumulazione capitalistica, in cui c’è invece la distruzione, la distruzione ecologica, la distruzione delle risorse umane, la distruzione della ricchezza se non finalizzata all’accumulazione di profitto?

Sono d’accordo con queste analisi. Io mi sforzo nei miei studi, nei miei lavori e nella mia militanza, chiamiamola così, di aiutare a crescere le società locali, in opposizione a un processo di globalizzazione che invece anche quando utilizza il locale lo fa per spremerlo fino in fondo. Si pensi al modello del Nord-Est, in cui si utilizzano tutte le reti dei piccoli laboratori di contoterzisti e del territorio, poi quando conviene trasferire in Romania li si butta via. Qui in Langa è successa la stessa cosa con il tessile e le confezioni di Miroglio che ha piantato delle fabbriche a Cortemilia, dopo di che le ha spostate nel Terzo Mondo. Vedo una forte contrapposizione tra i modelli di cui parlo io, che vanno verso quella che chiamo globalizzazione dal basso, cioè una rete di relazioni che si vanno costruendo tra regioni, tra città, tra scambi solidali e non gerarchici, e il modello di uso dei territori, del locale, anche delle risorse locali, fatto dai processi di globalizzazione. E quindi parlo di conflitto che si sposta dal rapporto tra operai e capitale, verso il rapporto tra forme di autogoverno dei sistemi territoriali locali e forme di eterodirezione. Però, perché esista questo conflitto deve esistere una società locale consapevole di un proprio patto per lo sviluppo, che sia in grado anche di valutare se può piegare un’autostrada o un intervento esogeno, trattarlo rispetto ai propri obiettivi, o è un “ventre molle” che si fa attraversare da queste reti lunghe. Su questo abbiamo, in Italia, un lungo dibattito con i geografi, con De Matteis, poi con Bonomi, coi sociologi, con l’Aaster, con gli economisti distrettualisti (Becattini, Sforzi, ecc) Infatti, rispetto a questo rapporto tra locale e globale c’è ormai una lunga discussione e un’ampia letteratura, e non solo in Italia: è il tema centrale di dibattito. Poi ci sono queste teorie del glocalismo di Bonomi che teorizzano il rapporto tra reti lunghe e reti corte, io lo critico dicendo che se non ci sono le reti corte è inutile, anzi dannoso farsi penetrare da quelle lunghe. Discutiamo da anni su questo tema.

La mia tesi è un po’ questa: in ogni epoca ci sono degli squilibri e delle sproporzioni, oggi è stato distrutto un tessuto locale di autogoverno, di culture, di capacità di autoriproduzione, e quindi il problema principale è quello di costruire i nodi della rete. Senza nodi, nelle reti lunghe i punti sono semplici crocevia attraversati da Tav, da multinazionali, da reti di produzione ingovernabili dal locale. Quindi, io insisto molto sul fatto che questa è una fase storica in cui bisogna fortemente lavorare al rafforzamento della percezione di sé delle società locali: parlo di patti, di costituzione, di statuti dei luoghi, non solo nel versante urbanistico ma anche sociale, economico ecc. Quindi, l’invenzione di economie. Per me oggi tutto il dibattito si svolge sulle nuove funzioni dei municipi, delle amministrazioni locali, attraverso i comuni, le province, le regioni. Parlo di neomunicipalismo nel senso che fino a qualche anno fa l’amministrazione locale governava i servizi, l’anagrafe, le strade, tutto ciò che non riguardava la scelta di un modello di sviluppo che veniva deciso altrove; oggi, di fronte a modelli di sviluppo che siano fondati proprio sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali e sull’autogoverno delle popolazioni, l’amministrazione locale diventa qualcosa che guida il processo economico, che inventa lo sviluppo, che decide insieme a queste nuove forme di democrazia quale sviluppo, cioè se in queste valli mettere delle fabbriche, mettere delle produzioni tipiche o cosa fare. Allora, questo apre un campo completamente nuovo di rapporti sociali tra pubblico-privato, diventa una situazione nuova anche per il concetto stesso di politica, di ruolo delle avanguardie, del rapporto cultura politica e produzione tecnica. Io credo di far politica in questi luoghi occupandomi di come restaurare i terrazzamenti, delle tecniche per rimetterli in produzione, perché con questo penso alla valorizzazione di un patrimonio millenario; mettendo insieme la salvaguardia idrogeologica, la valorizzazione del paesaggio, la ricostruzione di un mondo rurale e quindi la rivitalizzazione del ruolo dell’agricoltura, riunendo dunque insieme tanti obiettivi e valorizzando la figura di abitante-produttore. Apparentemente uno può chiedersi che cosa c’entri fare politica con i terrazzamenti, e invece ho l’idea che ricostruire capitale fisso sociale autogovernato da parte delle popolazioni sia un progetto politico importante. Infatti, nella conclusione politica di quel libretto, Il progetto locale, parlo di “coscienza di luogo”, il che è una metafora, è il superamento della coscienza di classe verso la coscienza di luogo: ciò per dire che da questo neoradicamento può venire un tipo di relazioni globali diverse da quelle attuali che invece portano appunto processi di distruzione di risorse sia ambientali che umane.

- C’è un problema proprio di gerarchia delle merci, delle priorità che vengono date nell’integrazione di forme di accumulazione.

Sì, ma per fortuna ci sono alcuni processi che aiutano a vedere come questa gerarchia delle merci possa essere modificata. La saturazione delle città, il fatto che la gente tenda sempre di più a vedere come un danno e non solo come un’opportunità l’automobile da tutte le parti, può ad esempio portare a sviluppare altre forme di mezzi di trasporto. Il nuovo ruolo che avrà l’agricoltura in una società postindustriale è rafforzato da tutti gli episodi di mucca pazza, cioè le catastrofi servono anche a far capire che altre forme di sviluppo dell’alimentazione, della chiusura dei cicli (dell’agricoltura, dei rifiuti, delle acque, dell’alimentazione), quindi del rapporto tra quantità e qualità, possono cominciare a produrre una situazione anche diversa della gerarchia delle merci. Oggi parlare di produzioni tipiche, di produzioni di qualità, non è più una cosa per iniziati, non riguarda più un mercato di nicchia: oggi esiste un turismo di massa che ha raggiunto la sua saturazione e un nuovo tipo di viaggio escursionistico, ambientale, enogastronomico che sta richiedendo per esempio una diversa qualità del cibo. E la gente stessa, sotto questi colpi dell’industria agroalimentare, sta interrogandosi sul fatto che non è più solo interessata a mangiare per mangiare, ma mangiare per salvaguardarsi la salute e per godere di un paesaggio. Inoltre si scopre che costa di più governare i disastri idrogeologici e la distruzione del paesaggio che non attribuire agli agricoltori i compiti di cura del territorio, e quindi sta nascendo una cultura della remunerazione pubblica, delle funzioni di produzione di beni e servizi pubblici da parte degli agricoltori. Io sto facendo in Toscana delle esperienze interessanti con un’associazione in cui non ci sono solo più soltanto agricoltori, sono come dei monasteri laici che impostano sul territorio funzioni complesse di recupero di edifici industriali. Per esempio, c’è un’associazione che si chiama “Radici” che lavora in Val di Cornia e sta costruendo un progetto sull’alimentazione proponendosi cinque o sei filiere agroalimentari di qualità, e nel contempo il recupero di questi edifici storici, poi ospitalità, cultura, convegni. Cioè, sta nascendo una figura di agricoltore colto che possiamo assimilare ai cistercensi o ai benedettini del Medio Evo: è un operatore culturale sul territorio che nel contempo opera qualità dell’alimentazione, richiusura dei cicli ambientali, quindi tipicità dei prodotti, salvaguardia idrogeologica, costruzione di paesaggio tipico. Il nuovo agricoltore acquisterà un diverso ruolo rispetto a quello che ha avuto nella società industriale, in cui aveva un ruolo marginale, oppure era operaio dell’industria agroalimentare di massa. Oggi sta nascendo qua e là una nuova figura, ancora in modi non molto sostenuti, perché la stessa sinistra non capisce queste cose, continua a considerare le campagne come realtà marginali. La sinistra ritarda molto in questi ragionamenti, pensa ancora che costruire quattro fabbrichette in Val Bormida sia la salvezza del futuro. Ci sono dunque molti ritardi culturali.

Nonostante questi ritardi credo che le trasformazioni culturali e le esperienze in atto porteranno un forte spostamento sulla gerarchia dello spettro merceologico,. Naturalmente non è un discorso vincente, è chiaro che ci sono dei contraltari nell’industria agoalimentare, nella manipolazione genetica, nei semi geneticamente modificati. Per esempio, la Monsanto continua a mettere in galera i contadini che si riproducono le sementi, fa processi, siamo ancora nella dominanza di una privatizzazione dei semi, siamo ancora in un’epoca in cui inquiniamo i fiumi. Però, ci sono molti germi societari su cui è possibile che si saldi un movimento dal basso di tante molecole produttive e associative, e un movimento dall’alto di istituzioni locali consapevoli, attente al proprio territorio e allo sviluppo autosostenibile, e quindi a dar voce a questo tessuto diffuso di società consapevole e di volontariato; società che però non ha ancora voce nelle contrattazioni dominanti, anche nei patti e negli accordi sindacali.

Quindi, io credo molto al ruolo del nuovo municipio, che sappia interpretare queste forze latenti e dar loro voce in questi tavoli di contrattazione; non per avere tavoli rivendicativi, ma più che altro tavoli di progetto, produttivi di territorio, di qualità della vita, di sviluppo, di nuove economie. Li vedo cioè come tavoli progettuali: questa saldatura tra contratto e progetto diventa la nuova forma della politica.

In tutto ciò molti mi chiedono dove finisce il conflitto. Certo che c’è conflitto, anche a seconda degli attori che siedono attorno a questo tavolo. Adesso, per esempio, sto facendo il piano provinciale di Prato, ed ho dei grandi conflitti a mettere insieme gli interessi degli industriali di Prato con quelli degli operatori della Val di Bisenzio, gli operatori agricoli del Montalbano, la rinascita delle valli. Non è che, detto fatto, sia così semplice. Però, secondo me la strada di costruzione di questi nuovi istituti di democrazia e di questi patti è quella strategica: poi non è facile costruirli, perché evidentemente in ogni territorio ci sono gli attori forti, gli attori deboli, quelli che hanno interesse a sfruttare gli altri e quindi a sfruttare anche le risorse del territorio finché ci sono e poi andarsene da un’altra parte. Ma, per esempio, dopo queste esperienze in val Bormida, della Miroglio che è venuta, ha dato occupazione a 200 persone e poi se ne è andata, della chimica che ha distrutto il territorio, della Fiat che ha provocato emigrazione, distruzione della economia della cascina, c’è da parte degli amministratori locali la consapevolezza del “mai più un’altra fabbrica che arriva da fuori e che non governiamo, cioè che non crea tessuto resistente, tessuto stabile per gente di qui, che lavora qui, che ha i figli, che ha interesse a starci e che è legata al territorio e alla sua valorizzazione”. Ho sentito i sindaci che ragionano già così: dopo un’esperienza di industrializzazione senza sviluppo, adesso c’è la consapevolezza di non voler ripetere più questi modelli, ma di cercare di concepire la nuova industrializzazione come industria di servizio alla valorizzazione del territorio, quindi l’industria dell’artigianato locale, l’industria elettronica per fare le macchine per sgusciare la nocciola, cioè tutte cose che siano finalizzate a mettere in valore il patrimonio territoriale, ambientale, umano. Questa consapevolezza comincia a esserci. Ho fatto il caso della Val Bormida che ho seguito da vicino, ma la stessa esperienza la sto facendo a Milano nel risanamento dell’area ad alto rischio Lambro, Seveso, Olona, la sto facendo in Toscana in diverse esperienze di parchi territoriali, di piani. E devo dire che questo metodo di partecipazione è molto interessante. Sto iniziando il piano regolatore di Follonica che è partito come un forum di 200 adesioni, di tutte le associazioni locali, ambientaliste, economiche, i costruttori, gli abitanti, i residenti temporanei, e il tutto si sta svolgendo con un’ipotesi di futuro di Follonica che viene discussa in questi forum. Poi naturalmente c’è quello che vuole costruire questo o quell’altro, ma il problema interessante è capire come la presenza di questi attori sposti poi anche i poteri di decisione. A noi hanno chiesto questa esperienza proprio amministratori interessati a spostare i poteri forti dei costruttori edili, degli industriali, frenare i loro appetiti e mettere in evidenza gli interessi di altre componenti sociali, gli abitanti in primo luogo che hanno interesse a valorizzare il territorio, Quindi, questi metodi di partecipazione hanno anche questa valenza, cioè di dar voce ad attori che solitamente non ne hanno nei processi di decisione dello sviluppo economico. Sono esperimenti naturalmente, e poi non dipende dalla forza dei tecnici ma da come i politici capiscono l’importanza di passare dall’amministrazione locale al municipio, che assomigli più a un municipio medioevale dove insieme alle corporazioni, alle gilde e via dicendo venivano decisi i modelli di sviluppo della città, la sua economia ecc. Abbiamo molto a cuore anche la formazione dei nuovi amministratori, quindi come università lavoriamo molto pure su questo terreno, perché è importante che cresca una generazione di amministratori consapevole di quale potenzialità ha in mano l’amministrazione locale nel promuovere processi di sviluppo attenti a queste nuove forme di democrazia e alla valorizzazione del patrimonio.

- Negri sembra avere un punto di vista antitetico a quello che tu hai esposto. Anche nel suo Empire pare esserci l’idea che ogni passaggio di sviluppo capitalistico sia immediatamente e necessariamente un passaggio in avanti verso la liberazione.

Mi sembra che Negri abbia un po’ ipostatizzato il passato. Ho letto anche questa sua ultima rivista, Posse, il numero sull’inchiesta, con il rilancio dell’inchiesta operaia: mi pare che ci sia un atteggiamento in cui prevale ancora una visione del proletariato, dell’operaio sociale, il cui compito è l’antagonismo, la rivendicazione dell’estraneità. Mi sembra che questo ragionamento sia molto continuista rispetto all’operaismo di allora, nel senso che è rimasto inossidabile nella sua visione del mondo e delle forme della politica. Ed è un po’ la critica che voi dite che implicitamente è venuta dal mio discorso al ragionamento di Negri: mi sembra riprodurre una forma dell’antagonismo legata alla composizione di classe degli anni 60 dello scorso secolo, e che oggi io vedo un po’ come una riproduzione all’infinito di mosse subalterne. Se si legge Posse si vede che c’è una ricerca sistematica di elementi di distanziamento da tutto e da tutti. Io mi occupo di città dei bambini, di come si può costruire una città in cui i bambini stiano bene, mi occupo di nuovi produttori, di qualità, di benessere. Cioè mi occupo di avvicinamenti all’autogoverno della vita e del futuro: penso più a un ragionamento costruttivo di nuova società locale, perché penso che sia quella possibile per i nuovo abitanti-produttori e che poi questo insieme di società locali dia luogo a un globale diverso, antagonistico all’attuale globalizzazione dell’impero. E quindi sono più proiettato verso la ricerca dei soggetti per un progetto di costruzione di società locale e di modelli di sviluppo alternativi piuttosto che dei soggetti di estraneità e antagonismo “di classe”. Il ragionamento di Negri è proiettato a scoprire dentro tutti i passaggi del capitale nuove forme di antagonismo, cosa che mi sembra un po’ una fatica di Sisifo all’infinito, di cui non si vede mai la fine. Poi anche quelle indagini hanno la loro dignità e importanza perché c’è una continua ricerca delle nuove forme dello sfruttamento, della composizione di classe: man mano che il capitale risponde ai movimenti crea nuove forme di sfruttamento, desitua le forme del comando sociale. Però, devo dire che leggere queste cose mi dà la sensazione che Toni lavori in pantofole rispetto ad un apparato teorico: sento riutilizzare concetti e forme di ragionamento sull’antagonismo che allora avevano una validità per il tipo di composizione di classe che non poteva che produrre estraneità. Ho insistito molto all’inizio su questo concetto: allora non era possibile produrre altro che estraneità, chiunque proponesse alla classe operaia di allora di governare un processo economico avrebbe fatto ridere, non avrebbe avuto senso, perché cosa si vuole che governi uno che non è in grado di possedere e coltivarsi nemmeno una piantina di prezzemolo? Dunque, io nel corso degli anni ho tentato di evidenziare i cambiamenti, nel senso di capire quali sono le potenzialità oggi di autocostruzione sociale e di autogoverno. Ho messo in evidenza cioè tale aspetto, che naturalmente non è l’unico, però se c’è una differenza di atteggiamento è un po’ questa. Adesso poi è ridicolo porsi il problema di chi abbia ragione, probabilmente si tratta di capire dove portano le varie ipotesi, di verificare le esperienze, in che orizzonti si collocano, e di lì poi aprire un dibattito sulle diverse prospettive di azione.

- In diverse parti della tua analisi è venuto fuori il problema della politica e del progetto, e del resto l’attenzione rispetto a questo tema viene fuori anche dal titolo del tuo ultimo libro, Il progetto locale appunto. In questa ricerca verifichiamo che la maggior parte degli intervistati sono concordi nell’individuare la questione politica come un grande buco nero delle esperienze operaiste. Dall’altra parte, però, la maggior parte individua la politica come questione principalmente (se non addirittura quasi esclusivamente) di organizzazione, di forma-partito. Proviamo a ribaltare il problema, e a pensare la politica e il politico come questione innanzitutto di progetto e di macrofini, rispetto a cui individuare e praticare i mezzi di volta in volta necessari alla loro realizzazione. Tu hai affrontato la questione della politica declinandola soprattutto sul livello del locale: volendo ragionare anche rispetto a questi nuovi movimenti, come si può secondo te porre il nodo del rapporto tra nuove emersioni e progetto e grandi obiettivi?

Io la declino sul piano locale perché penso alla costruzione di “nodi” potenti delle reti, perché se non ci sono questi nodi la rete è una truffa. Però, ammetto che ciò che Bracher e Costello hanno scritto qualche anno fa sulla costruzione della rete globale dei movimenti abbia una sua importanza: quello che io critico è che poi da una manifestazione all’altra non succeda niente nel locale. Mi sembra che la qualità di questi movimenti (parliamo dei movimenti da Seattle a Genova, ma anche prima, degli ultimi dieci anni) sia intanto quella di mettere assieme molte diversità, cioè interessi di difesa di tipicità di prodotti, come Bovè, sindacati americani con ecologisti, il commercio equo e solidale, forme di nuova cooperazione. Io sono stato alla manifestazione del sabato a Genova, quella dei 300.000, si è vista una composizione che secondo me allude a una nuova formazione sociale: è estremamente complessa, riguarda l’agricoltura, il commercio, la piccola e media impresa, l’informazione, la produzione culturale. Cioè, la sua composizione ha quella caratteristica di complessità che Revelli dice appunto che dobbiamo riuscire a governare come complessità. Se io leggo i documenti di presentazione del forum di Genova vedo che sono tutti propositivi di qualcosa, non sono documenti unicamente contestativi dell’ordine mondiale e della globalizzazione. C’è stato un dibattito anche a San Rossore con Illich Goldsmith e altri promosso dalla regione Toscana che si è mossa molto bene in questa vicenda: era un dibattito sul “che fare” per dirla con Lenin, nel senso di quali modelli di attività produttive, di attività agricole, di attività industriali, di attività culturali, cioè intorno a cosa costruire società e futuro. Allora, questo è un salto straordinario rispetto al nostro operaismo in cui decidevamo solo come abbattere il presente con il “più soldi meno lavoro”, come redistribuire il reddito: qui ci sono in gioco spezzoni di modelli di futuro, cioè di modelli di una nuova civilizzazione. Per dirla in modo un po’ pomposo, dico che questi movimenti hanno in sé i germi di una nuova civilizzazione post-tutto, postfordista, postcapitalista, postcomunista. Insomma, i germi di una civilizzazione fondata molto sulla qualità della vita, sulla solidarietà, sulla valorizzazione dei patrimoni genetici, del territorio, delle culture, e da tanti pezzetti di questa grande civilizzazione che stanno emergendo. La forma della politica per governare questo processo? Be’, mi si chiede troppo. So solo quelle due o tre cose che già ho detto: che i governi locali conteranno molto nel far crescere le sperimentazioni concrete di tali progetti, quindi costruire territori liberati dalla globalizzazione; conteranno molto le nuove forme di democrazia in cui questi patti tra attori diversi si daranno. E quindi io penso che verranno forme della politica completamente nuove in cui la discussione tra fini e mezzi della produzione si salda in questi nuovi aggregati sociali consapevoli, dentro cui sicuramente le reti dell’informazione potenziata, dell’informatica, le comunità virtuali avranno un grosso peso e un grosso ruolo, perché noi vediamo che anche questo movimento di Seattle è passato via Internet, quindi la comunicazione potenziata è molto importante. Non ne farei un ragionamento futurista alla Bifo, che ne La nefasta utopia di Potere Operaio mi sembra che dia una continuità improbabile tra Potere Operaio e il cyberpunk.

- Voi, inteso come strato di persone che siete state su un livello alto dell’operaismo, avete avuto un livello di formazione costruito soprattutto su una forma di militanza politica e di capacità di elaborare un modo di essere e di soggettività, una teoria di interpretazione della realtà e di azione politica. Dalle interviste abbiamo colto che la dimensione politica della prima formazione è diventata poi anche quella che ha sedimentato un filo rosso nella vita delle persone, perché lascia un segno costitutivo nel Dna della vostra generazione. Ciò ha dato una qualità e un bagaglio probabilmente irripetibile di ricchezza, di capacità dell’uso della conoscenza e dell’elaborazione del sapere. Questo al di là poi di come i singoli abbiano speso tale bagaglio, perché le traiettorie delle varie persone sono molto differenti, c’è chi da quell’origine ha avuto un certo livello di impegno, di percorso, di modo di essere e chi ne ha avuto tutt’altro.

Anche diversi modi di vivere la politica, nel senso che io ritengo di continuare il mio impegno di allora in altre forme; altri hanno detto “chiudo dopo questa esperienza, faccio l’informatico o qualcos’altro”.

- In generale c’è comunque questo bagaglio e questo segno che è importante e che rimane al di là di dove poi uno si è collocato. C’è poi un’altra generazione che ha avuto una formazione più specialistica, anche nella gestione della politica, e non ha certe capacità di cogliere il quadro generale e di scendere nello specifico. Questo per dire che quella soggettività che si è formata con quelle esperienze e con quelle dimensioni oggi viene di nuovo spesa in ambiti sociali e politici con una qualità molto differente. Si guardi ad esempio a come si è formato un altro ceto politico, istituzionale, all’interno del sistema dei partiti: anche se è arrivato più in alto come posizioni di potere, però non ha questa qualità del saper prefigurare e costruire la dimensione progettuale. C’è dunque questo stacco generazionale, per cui generazioni successive non hanno questa ricchezza di capacità nel loro modo di essere e di stare all’interno delle situazioni, mentre hanno una dimensione molto più tecnica, capace di fare bene la loro parte di compito. Questo quanto incide e influenza la possibilità della costruzione di una progettualità futura?

Se riesco a dare una risposta, sgrossando, dividerei in due la questione. Abbiamo un ceto politico che voi definivate istituzionale. Io ho vissuto nel PCI negli anni in cui esisteva ancora, in cui frequentavo le sezioni di fabbrica, di territorio, i Cral, le case del popolo, in cui il dibattito era altissimo, era passione politica anche, ci si iscriveva per questa, operai e intellettuali. Io ho l’impressione che dagli anni ’80 in poi l’iscrizione a un partito, anche di sinistra, da parte di un giovane fosse strettamente legata a un esito istituzionale o di mestiere. Vale a dire, uno si iscriveva al PSI di Craxi ovviamente se era un costruttore edile o qualcosa del genere, ma alla fine anche nel PCI o nei DS. Io lavoro molto con gli amministratori, non c’è più un’iscrizione gratuita, qualcuno che si iscriva per un ideale: ci si iscrive per un interesse, anche legittimo, del tipo “io devo fare l’avvocato piuttosto che l’imprenditore edile piuttosto che un’altra cosa, quindi mi iscrivo a un partito a seconda delle preferenze”. Quindi, c’è un abbassamento di tensione ideale nel ceto politico dovuto a questo cambiamento dell’orizzonte delle aspettative. Intanto c’è da dire che di generazioni come quella del ’68 ne nasce una ogni tanto, non tutte portano in sé la tensione al cambiamento, sono eventi storici di cui forse oggi assistiamo ad un secondo momento con questo movimento che vanta caratteristiche internazionali interessantissime. Tali caratteristiche allora non c’erano se non per qualche avvenimento simultaneo, come il Maggio francese, il ’68 italiano, le lotte alla Renault, alla Fiat: ma poi non è che ci fosse gente che circolava tutto il giorno per le fabbriche francesi, tedesche, italiane. Oggi c’è questa consapevolezza di una circolazione dell’informazione. Tornando al discorso dei partiti, io credo che questo abbassamento di orizzonte ha caratterizzato la sinistra dopo il non aver interpretato il ’68 come possibilità di concepire una trasformazione del modello di sviluppo e della società: è invece andata verso il compromesso storico, verso un’omologazione nel modello di sviluppo tradizionale, con qualche spruzzata generica di ambientalismo scientifico e di femminismo quantitativo. La sinistra non ha mai messo in discussione il modello di sviluppo. Questo credo che abbia portato innanzitutto ad un abbassamento e ad una crisi nella militanza; ciò a parte situazioni estreme da cura psichiatrica, come quando i sindacalisti furono costretti a inseguire i brigatisti nelle fabbriche, a fare i poliziotti, ci furono alcuni problemi drammatici di identità. Ma a parte questi, diciamo che c’è stata una specie di abbassamento della tensione alla trasformazione che ha portato un abbassamento di valori della militanza, per cui la militanza è diventata una specie di purga che uno doveva prendere per avere degli incarichi professionali. Adesso esagero, ma con la crisi dell’organizzazione delle sezioni non c’è più vita di partito, ma c’è vita di affari nel partito. Quindi, per forza il livello progettuale scende, perché cresce il livello progettuale di se stessi dei funzionari e degli iscritti, il che è diverso. Noi agivamo con una tensione ideale che è l’elemento di continuità che ci caratterizza anche da vecchi. Io non ho più una forma di continuismo con quella forma della politica, vivo la politica in mille altre forme, un po’ coi miei laboratori universitari sperimentali, un po’ con gli amministratori, un po’ con le lotte per la chiusura dell’Acna, a seconda delle fasi le forme cambiano: mi è rimasta questa carica di passione per la trasformazione che mi fa agire non per interesse privato ma dentro ad una concezione del cambiamento del mondo.

Finora ho parlato del ceto politico. Per quanto riguarda le generazioni, che è un’altra cosa, non i politici quindi ma la società civile, io, insegnando all’università, sono a contatto con gli studenti da sempre e vedo i cambiamenti. Nelle nuove generazioni credo che abbia giocato fortemente un senso quasi di difesa da quelli che sono stati in fondo visti come fallimenti, il ’68, poi tutte le nostre galere. C’è stata una specie di attenzione a rinchiudersi in un certo mondo più tecnico, più personale o di clan o di piccolo gruppo; non vedendo più grandi speranze di trasformazione si è cercato di avere alcune certezze, che sono appunto un atteggiamento maggiormente tecnico, il saper far bene qualcosa, possedere un mestiere.

Io poi non vedo in modo tanto negativo questi atteggiamenti, tra i miei studenti io non ammetto più nessuno che non sappia usare certi programmi di computer, far disegni complicati, nessuno viene più assunto se non ha le macchine informatiche, io non le so usare se non per scrivere a macchina. Però, questo loro aggrapparsi alla tecnologia, per esempio, è anche comprensibile in un mondo in cui gli orizzonti di trasformazione si sono abbassati, “per intanto so far bene una cosa”, c’è quasi un’etica del sapere fare tecnico, della competenza. E in questo c’è anche un po’ di critica probabilmente al nostro generalismo, a volerci occupare di tutto. Vedendo tutte le generazioni di studenti posso dire che dagli anni ’70 non sono sempre uguali, ci sono stati degli alti, dei bassi, ci sono delle annate come nei vini, alcune un po’ fiacchine, tutta questa medietà di gente a cui gli dici qualcosa poi gli puoi dire il contrario e fa sempre di sì con la testa, magari un’opacità di interesse intellettuale. Io ho sempre concepito l’università come luogo di pensiero critico e quindi faccio dei corsi problematici, però ogni tanto vedo proprio studenti che desidererebbero che gli dessi 10 libri da studiare, la bibliografia secca e i compiti precisi, quante pagine, che pennino usare per i disegni. E’ chiaro che ci sono degli sbalzi generazionali legati anche ai cicli della percezione che un giovane ha delle possibilità di trasformazione, sociale, economica, rivoluzionaria. Probabilmente sono cose difficili da capire, il perché il ’68 è successo nel ’68 non lo sa nessuno; o perché qui in Val Bormida improvvisamente nell’88 dopo cinquant’anni che chinavano la testa improvvisamente si ribellano tutti i giovani e dicono chiudiamo l’Acna, perché quell’anno lì e non dieci anni prima? Non sono facili da capire questi eventi generazionali. L’unica cosa che si capisce è che comunque a fianco di un certo abbassamento, come dicevate voi, di livello degli orizzonti verso un atteggiamento maggiormente tecnico, oggi a mio parere sta ricrescendo un tessuto di coscienze, di militanze in forme diverse, non più partitica, ma magari nel volontariato, nella costruzione di una cooperativa, nella costruzione di un’attività artigianale, nell’impegno sociale. Sta avvenendo una crescita di fiducia e forse questo movimento antiglobalizzazione, che fa vedere che qualcosa si può contro i giganti, sta probabilmente influenzando una estensione degli orizzonti della trasformazione possibile. Vedo molto più complesso il comportamento sociale rispetto ad alcune emergenze storiche come il ’68.

In questi lavori che ho fatto e che continuo a fare sui risanamenti dei fiumi Lambro, Seveso, Olona, se io guardo con gli occhiali della Regione vedo solo politiche di riduzione del rischio idraulico perché esondano e allagano le cantine, e riduzione dell’inquinamento perché puzzano e non ci si può avvicinare; se vado lungo il fiume e incontro amministratori, associazioni di difesa del fiume, cittadini, gruppi, vedo invece un pullulare di società civile, includendo in questa anche amministratori locali, che hanno un’altra visione del territorio, del fiume, delle acque, che chiedono di poterli nuovamente fruire. Le istituzioni chiedono di ridurne il rischio, cioè “ormai sono forme maleodoranti ed esondano, bisogna ridurne il rischio”, non è più un elemento della vita; invece, li si può guardare con altri occhiali, quelli che dicevo prima, della partecipazione, per fare emergere i progetti sociali. Io ho fondato il mio progetto di risanamento di questi fiumi sulla lettura che ho fatto portando al tavolo tutta questa gente. Adesso sul Seveso stiamo lavorando con le aziende, con i sindaci, le associazioni, viene fuori una progettualità insospettabile a una lettura approssimativa da visitatore esterno o istituzionale, che invece è abbastanza sotterranea, ma esiste. Questo è interessante, e riguarda “gente normale”, cioè gli amici del Seveso o del Lambro che fanno associazione, vanno a controllare le acque, si radunano, strappano un campo alla speculazione, fanno tutte queste attività minute di crescita della “coscienza di luogo” in condizioni ambientali e paesistiche anche disperate, come quelle dell’area metropolitana milanese. Sono ragionieri, impiegati, magari gente anziana, non sono rivoluzionari di professione, però hanno una loro forma di militanza territoriale che è altrettanto interessante.

Poi ci sono altre fasi. Ad esempio, ero appena arrivato all’Università Firenze e mi sono beccato la Pantera nei primi anni ’90: è stato un movimento partito dal Sud, poi è arrivato verso Nord. Abbiamo fatto un laboratorio con 100 studenti sulla Piana di Firenze, li ho collegati con molti comitati di varia natura, abbiamo fatto una “carta “della Piana di Firenze, è stata un’esperienza che è durata due anni, molto interessante. Però tutti questi ragazzi non volevano essere il ’68, non volevano essere il ’77, “non siamo qui, non siamo là”: alla fine si interrogavano su chi erano e hanno passato il tempo così, hanno attraversato una crisi esistenziale, non gli andava bene niente. Insomma, questa esplosione di soggettività, di voglia di fare poi non si è tradotta in una continuità; infatti, io mi sento di avere sprecato due anni della mia vita con questi 100 a pieno tempo. Io ho fatto poi corsi per agenti di sviluppo del territorio a cui loro hanno partecipato, ho dato loro opportunità di lavorare nel territorio a organizzare sviluppi diversi: sono tutti afflitti, non sono riusciti a trovare la loro dimensione. Questo è un problema abbastanza difficile da dirimere, si può solo cercare di capire come fornire strumenti al movimento quando avviene per potenziarlo, ma il suo tempo ritmico, storico non è governabile.

- Si può ipotizzare che le forme di partecipazione costruiscono nei singoli individui e poi anche nelle generazioni dei momenti di rottura, per cui se si passa da uno stadio ad un altro si ha certo un retroterra individuale di formazione del carattere e della personalità, si hanno delle caratteristiche e non delle altre. Se invece la forma della partecipazione è più episodica o ha una debolezza di coinvolgimento, diventa poi molto più facile rientrare e essere integrato in una dimensione di funzionalità sistemica, magari anche critica ma con caratteristiche particolari. Ed in parte il discorso sui movimenti degli anni ’70 è stato proprio questo, di una debolezza intrinseca nelle esperienze fatte.