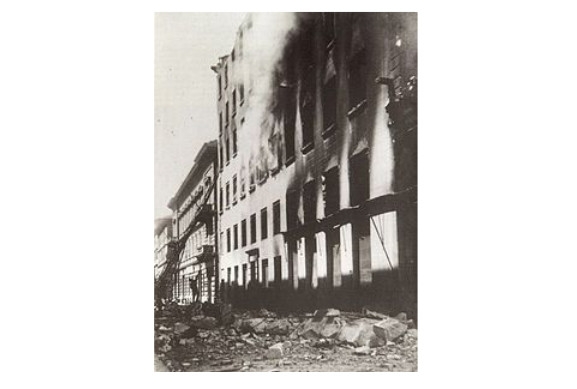

L’incendio del Narodni Dom di Trieste

Il 13 luglio 1920 il centro culturale sloveno di Trieste viene dato alle fiamme dai fascisti guidati dal ras Francesco Giunta. È il primo eclatante episodio in cui le frange nazionaliste più aggressive attaccano le minoranze linguistiche, rivendicando l’esclusività italiana delle terre annesse con la Grande Guerra.

“Per me il programma elettorale comincia con l’incendio del Balkan” (da discorso di Francesco Giunta al Politeama Rossetti, aprile 1921)

“Esiste una città di Trieste dove i manigoldi ed i banditi del comunismo sono la lunga mano degli slavi e dei bolscevichi di Mosca” (8 giugno 1923, discorso di Francesco Giunta alla Camera)

“Il fascismo di confine si innesta su una tradizione antislava presente da decenni in quelle zone. Un’eredità strutturata nel XIX secolo, in un’epoca di grande contrapposizione nazionale. Inserito in un contrasto già esistente, dai caratteri razzisti, il fascismo di confine si caratterizza così per uno spiccato senso di superiorità razziale e culturale”.

Lo squadrismo triestino agisce con particolare anticipo rispetto al resto del Paese, anche a territori dove la violenza raggiungerà picchi particolarmente alti. Se la prima sezione del movimento dei Fasci di combattimento nascerà a Milano il 23 marzo del ’19, passeranno poco più di dieci giorni che anche Trieste potrà vantarne uno. Ma perché?

“La caratteristica fondamentale del fascismo di confine – afferma Eric Gobetti – è che questo diventa dominante nei territori in questione ancor prima che nel resto d’Italia. Si innesta sul forte nazionalismo italiano e passa da spartiacque decisivi come l’incendio dell’Hotel Balkan, il 13 luglio 1920. Esso potrà contare sull’acquiescenza da parte delle autorità, essendo il destino di quel territorio, per lungo tempo dopo la fine della guerra, ancora incerto”.

“Banco di prova dello squadrismo, con Milano” era la numerosa presenza di soldati e ufficiali, vero e proprio nerbo dello squadrismo giuliano organizzato dal ras Francesco Giunta nei “volontari per la difesa cittadina” – nome che cela la reale tattica delle squadre, di tipo ben più offensivo che difensivo.

“La leadership del movimento viene da fuori Giunta e gli altri personaggi coinvolti sono estranei rispetto all’ambiente triestino, abituato alla convivenza. Dove questa abitudine manca, pertanto, la violenza diventa più praticabile. Il quadro in cui si impone il fascismo è tra l’altro segnato dalla precarietà. Occupato militarmente nel novembre del 1918, il territorio vede l’entrata in scena del movimento fascista già nelle prime fasi del ’19. Nel luglio del 1920 c’è l’incendio al Narodni Dom. Il Trattato di Rapallo verrà firmato solo nel novembre del 1920”.

“V’è quindi ancora un dubbio su quale parte di quei territori potesse rientrare sotto controllo italiano. In una zona amministrata militarmente, vigeva una diffidenza di tipo militare. C’erano scontri armati fra l’esercito italiano e quella parte di popolazione ostile al controllo italiano. In questo contesto si muove il movimento fascista”.

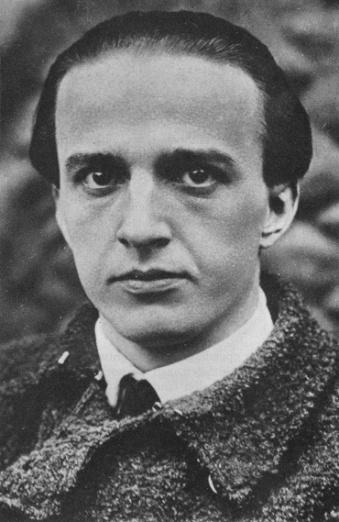

A guidare il movimento, come detto, è il toscano Francesco Giunta. Capitano di fanteria, volontario nella Grande Guerra, legionario fiumano, Giunta assunse l’incarico di commissario politico per la Venezia Giulia, guidando le più importanti azioni contro i nemici etnici e politici del fascismo e del nazionalismo italiano, le minoranze slave e i militanti dei movimenti dei lavoratori. Fondatore del giornale Il Popolo di Trieste, è lui a condurre gli assalti armati contro i portuali e le Camere del lavoro di Friuli, Venezia Giulia ed Istria, arrivando perfino, nel marzo del ’21, a istituire a Trieste un “tribunale marziale fascista” per processare sommariamente gli oppositori.

Fu Giunta, nel marzo del 1922, ad attuare il colpo di Stato contro il governatore di Fiume Riccardo Zanella; dopo aver bombardato e assaltato il palazzo del governo, lo costrinse a dimettersi, proclamando l’annessione della città al Regno d’Italia. Nondimeno, parteciperà anche alla marcia su Trento e Bolzano, decisiva per rovesciare l’autorità del governatore civile Luigi Credaro e per spegnere ogni residua aspirazione di autonomia.

La dichiarazione d’intenti più chiara del fascismo giuliano, però, è l’incendio dell’Hotel Balkan. Bastano come pretesti degli scontri armati avvenuti a Spalato, in Dalmazia, e un accoltellamento mai chiarito in piazza a Trieste per provocare lo scoppio di violenza, con l’assalto e l’incendio della sede delle associazioni slave, “primo centro polivalente costruito in Europa da parte di una comunità etnica”.

“L’episodio più significativo del fascismo di confine fu sicuramente l’incendio del Narodni Dom, a cui seguirono, in un’escalation antislava, le leggi contro gli allofoni della metà degli anni ’20 – conclude Gobetti – furono queste il passaggio burocratico necessario per rendere visibile l’italianizzazione. Se in un primo momento, dunque, abbiamo lo scoppio della violenza popolare, nel secondo il regime impone con brutalità burocratica la cancellazione delle identità altre. Si italianizzano i nomi, i cognomi, i toponimi. Il razzismo italiano, che ha però dei caratteri più culturali che razziali, guarda comunque queste popolazioni con diffidenza. I cittadini di origine slava sono pertanto di secondo ordine e marginalizzati”.

Dall’incendio del centro culturale sloveno di Trieste, avvenuto il 13 luglio 1920 lo squadrismo s’irradierà in tutta la Venezia.

Guarda “Biennio rosso“:

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.