Come ebbe inizio…

1983 – 1989

La ricostruzione dell’Autonomia operaia a Torino nei primi anni ’80

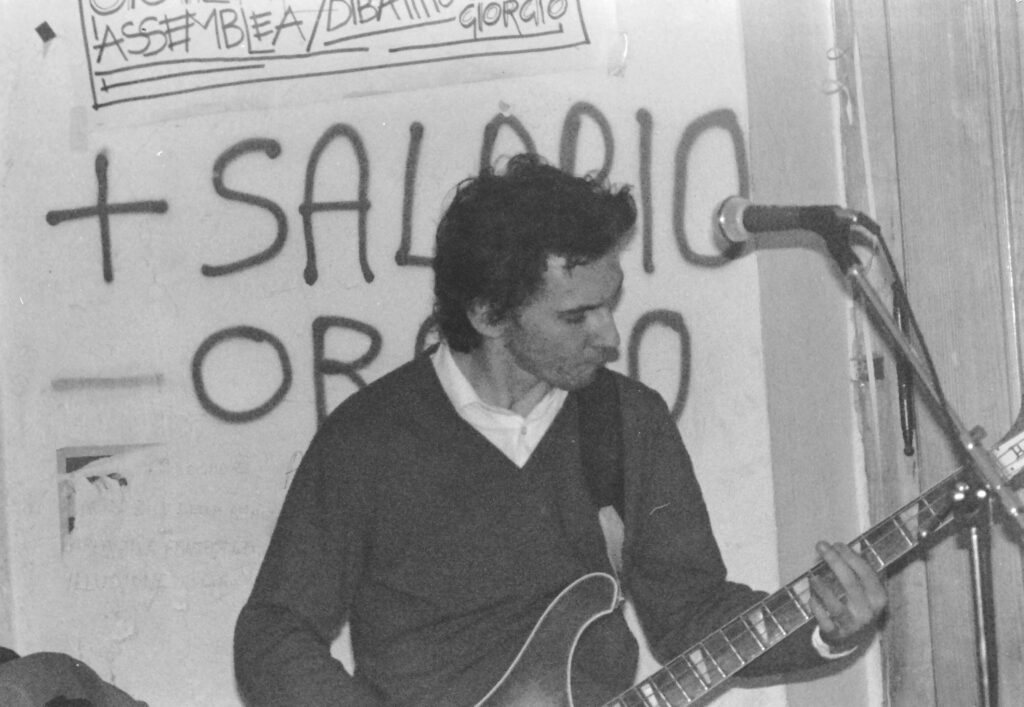

Intervista a Giorgio Rossetto

di Luca Perrone

Quando incontri l’autonomia e ne diventi militante?

Io sono di Piossasco. Nel 1977-78 da studente medio frequento l’Istituto Agrario di Pianezza, e qui entro in dialettica con il collettivo della scuole. C’erano sia compagni di Avanguardia operaia, della Fgci, di LC e c’erano compagni che si rifacevano alla storia dell’Autonomia. Alcuni di questi sono stati implicati nei processi ai Nuclei comunisti territoriali. Ho partecipato a tutte le manifestazioni del ’77 /78 a Torino. Nel marzo 1979 vengo arrestato dai CC di Dalla Chiesa e finisco al “Canton Mombello” a Brescia e poi al minorile “Ferrante Aporti” a Torino. Nel 1980 frequento le manifestazioni di quegli anni, poi di straforo anche l’esperienza del Circolo giovanile di Orbassano, nel giro di Prima Linea, perché poi vennero arrestati per il pentimento di Roberto Sandalo nel 1980. Sono tutte cose che vivo dal di fuori, perché non ho mai aderito a quell’ipotesi politica, anche se sono stato invitato alcune volte per discuterne, ma non ero interessato a quel tipo di deriva armatista. Nel 1981 faccio il militare a Susa come Artigliere di montagna.

L’82 è stato un anno in cui non c’era nulla di organizzato nella città di Torino.

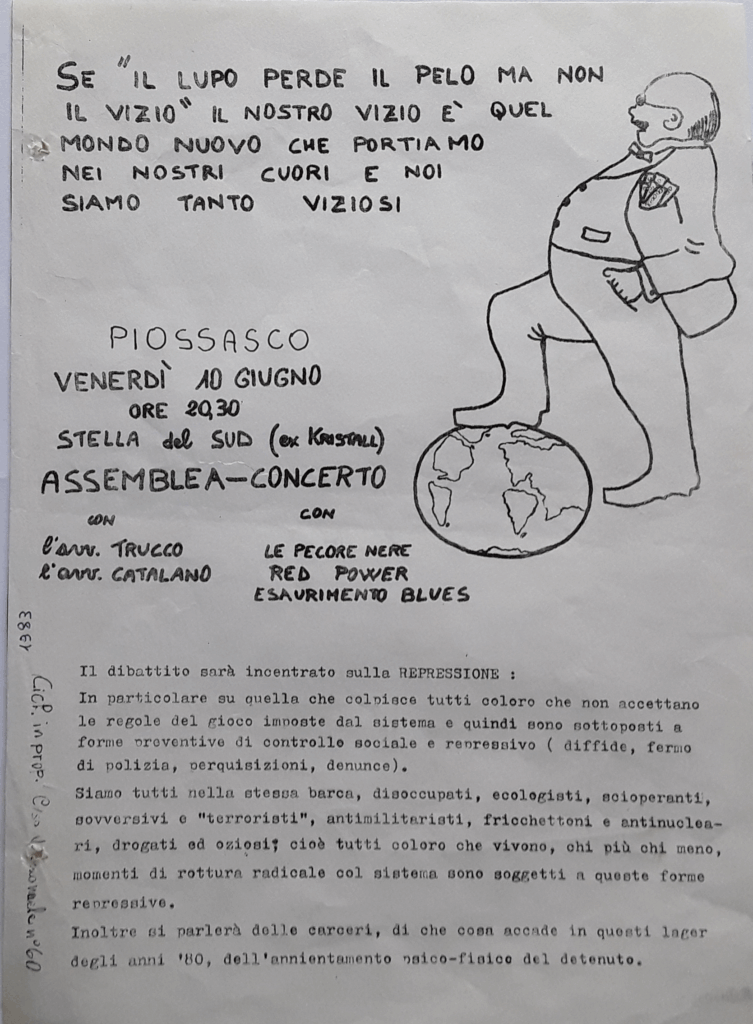

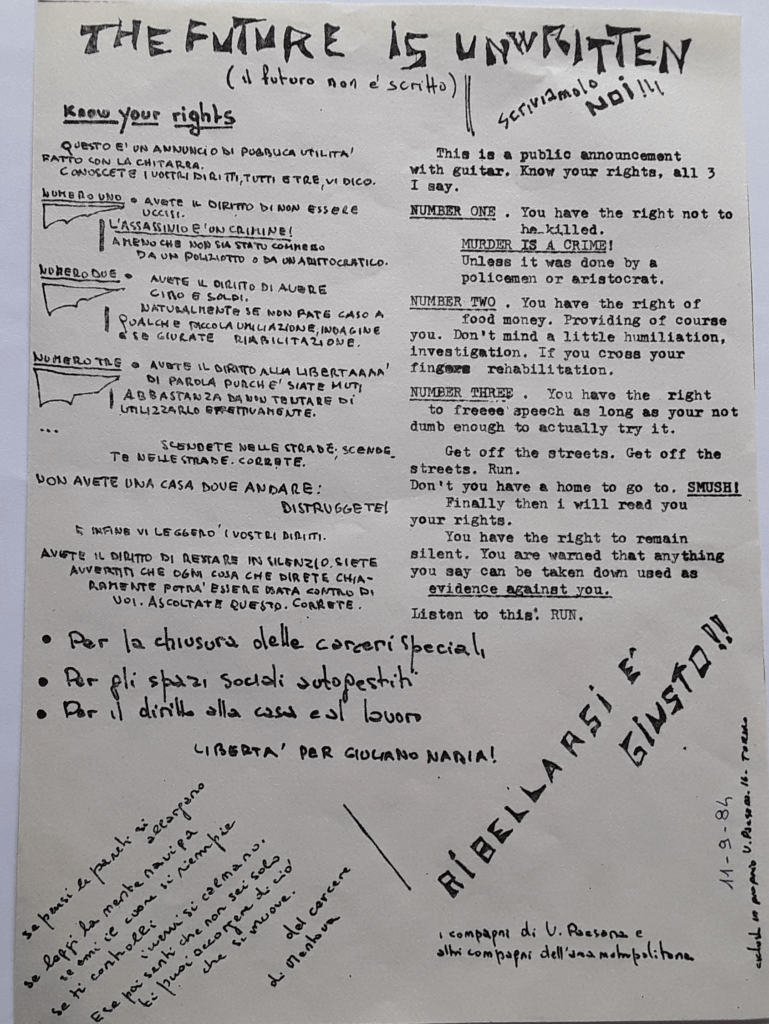

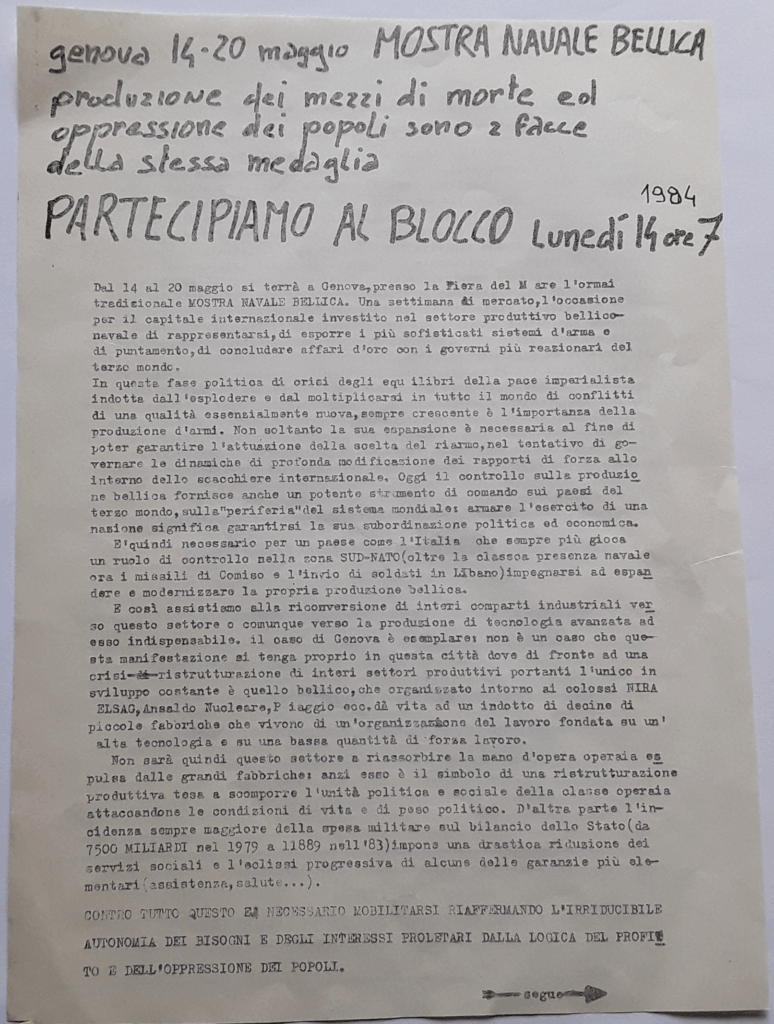

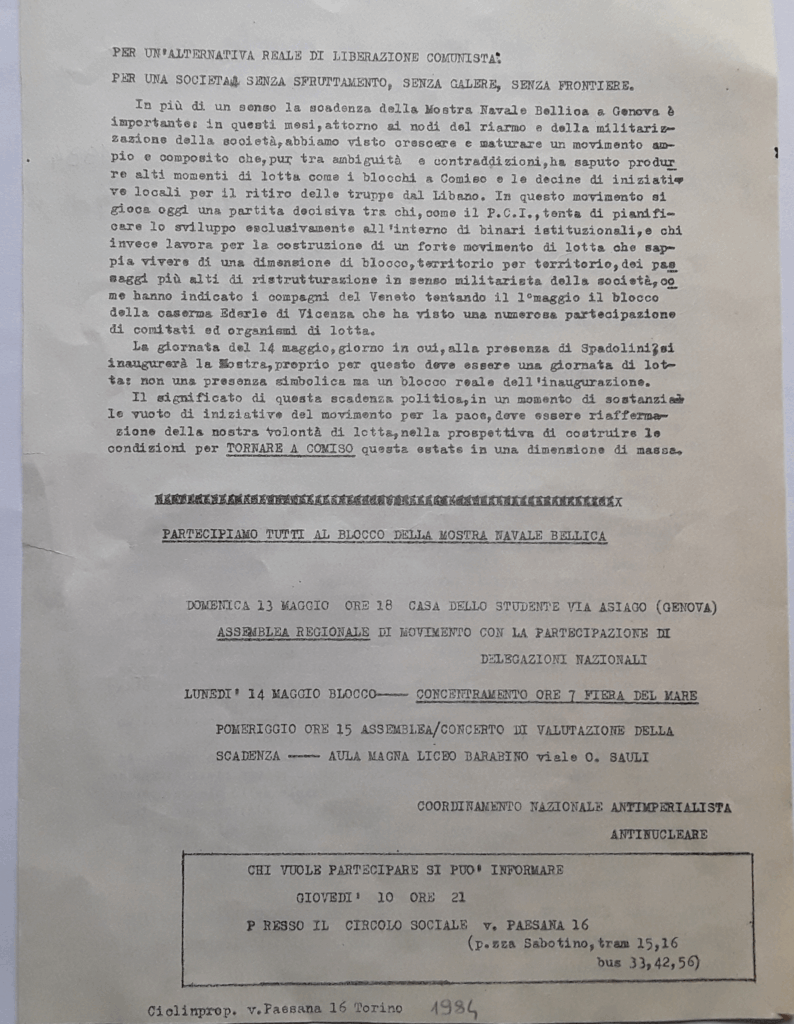

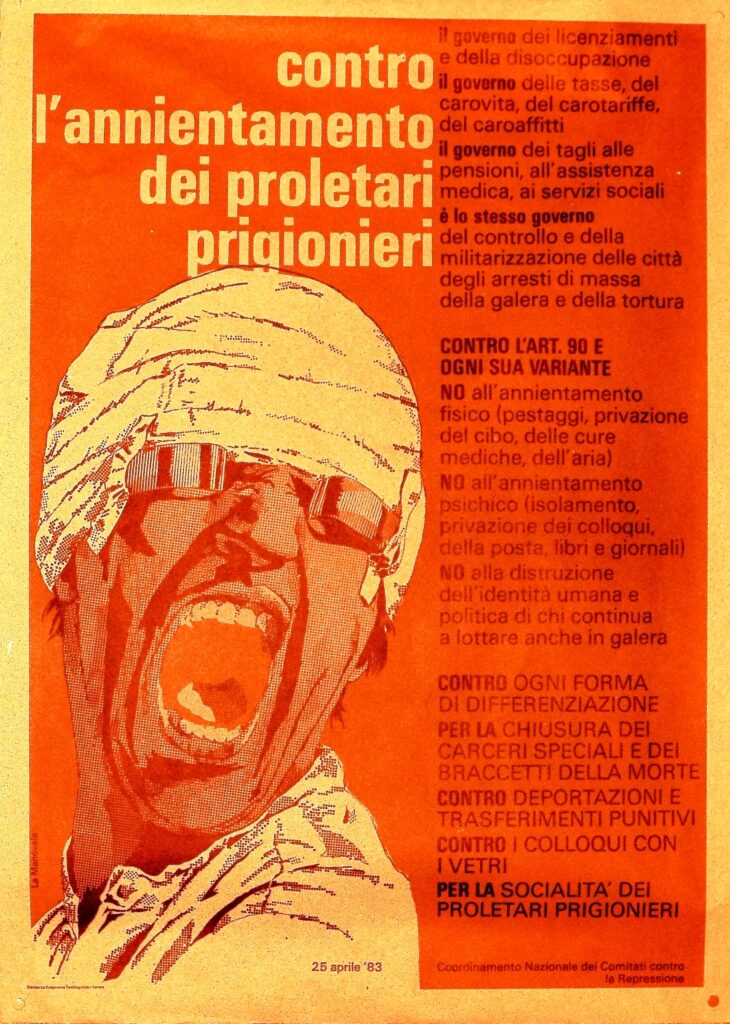

Nell’83 inizio a frequentare l’Associazione dei parenti dei detenuti che si riuniva in Via Assietta. Organizzo alcuni dibattiti a Piossasco con quest’Associazione, che però erano tutti impregnati di ideologismo; non si rifacevano ai percorsi dell’autonomia ma a quelli marxisti-leninisti. Inizio a frequentarli e anche a conoscerli: c’erano anche i parenti veri, non solo gli amici o i tifosi degli armatisti. Mi ricordo alcune mamme particolarmente battagliere e decise, come la mamma di Domenico Iovine, uno dei 61 licenziati della Fiat, che abitavano dalle parti di Chivasso. Lei spostandosi per l’Italia, andando a trovare il figlio a Nuoro o nelle carceri del sud, era diventata per le sue proteste una figura significativa, per la spontaneità che la caratterizzava in quanto madre. Da loro vengo a sapere della manifestazione davanti al carcere di Voghera del luglio 1983 e con alcuni amici di Piossasco siamo andati. La manifestazione è stata poi caricata fin dal concentramento: c’è stata una caccia all’uomo, ma siamo riusciti ad allontanarci da Voghera e a ritornare a Piossasco incolumi. La manifestazione era organizzata soprattutto dai compagni di Roma e del Veneto che avevano costruito un Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare e dal Coordinamento dai comitati contro la repressione, che era un organismo che si trovava a Milano e stampava un Bollettino in cui erano riportati tutti i comunicati delle organizzazioni combattenti e dei detenuti che si rifacevano a quei percorsi ed era abbastanza letto. Tra l’83 e l’84 con l’Associazione dei parenti dei detenuti andavo a queste riunioni di Coordinamento che si tenevano nel Circolo di Porta Romana a Milano, quasi ogni fine settimana, riunione che iniziava quando arrivava Primo Moroni e apriva la sua valigetta e leggeva l’ordine del giorno e cercava di contenere i vari interventi, perché c’erano polemiche continue fra le componenti di questo Coordinamento, tra maoisti, marxisti-leninisti, il Partito guerriglia, le Br-Pcc, che avevano lì le loro propaggini.

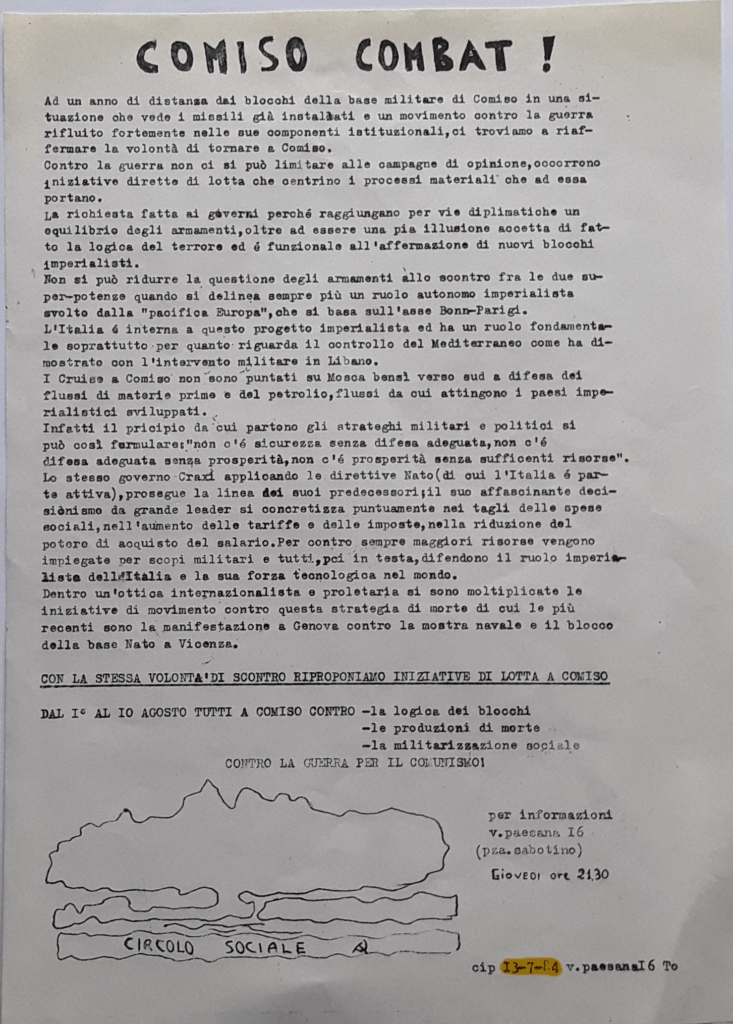

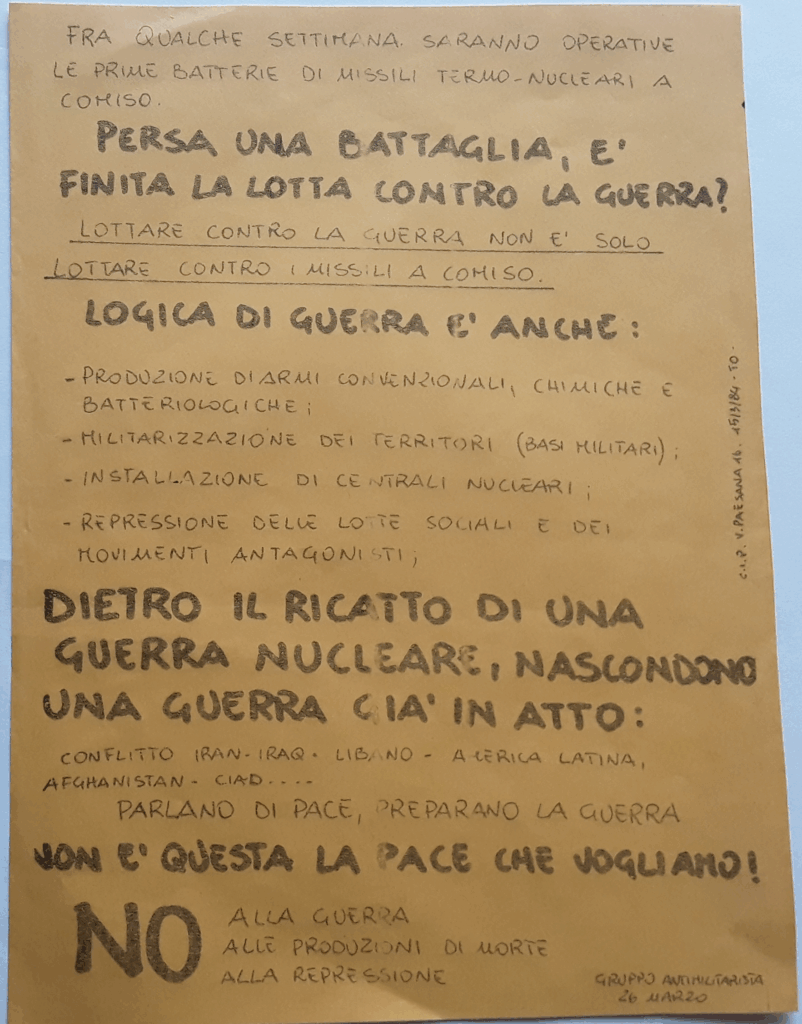

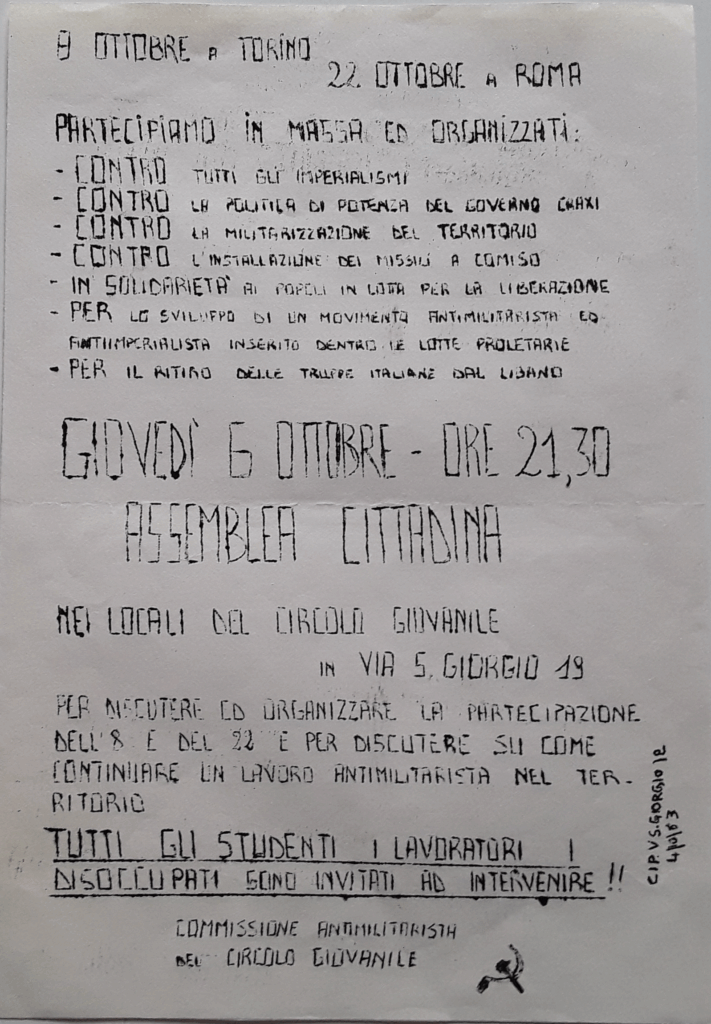

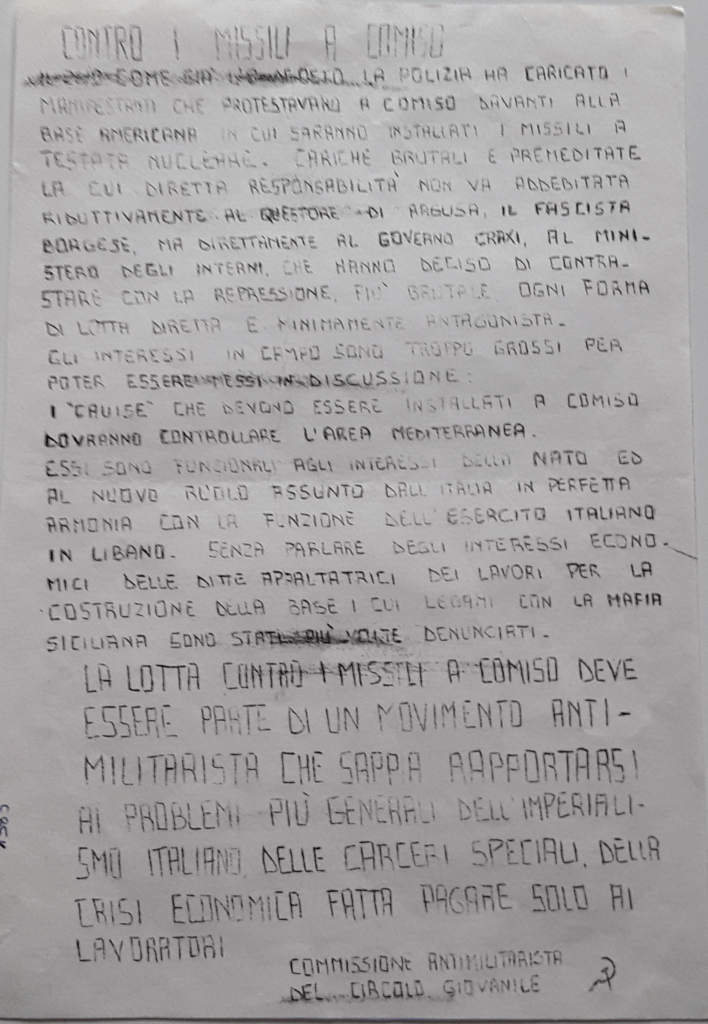

Dopo Voghera vengo a sapere dei campeggi che sono organizzati a Comiso, in Sicilia, in estate. Ad agosto ’83 vado da solo a Comiso. dove c’è una settimana di iniziative, di assemblee, di dibattiti. E’ stata un’esperienza importante, positiva, intensa, che si conclude con tre giorni di blocchi all’aeroporto, dove doveva essere installata la base per i missili americani Cruise. Al campeggio c’erano 700/800 partecipanti; tutti i giorni ci sono iniziative nei paesi, tutte le sere ci sono assemblee serali del campeggio e quindi inizio a conoscere meglio la struttura del Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare, che era la forza maggioritaria con 400/500 presenze, rappresentata dai compagni del Veneto che si rifacevano a Radio Sherwood e a quelli di Roma che si rifacevano ai Comitati Autonomi Operai e a Radio Onda Rossa. Quelle erano le due strutture portanti del Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare, ma c’erano presenze dalle realtà autonome di tutta Italia.

La ricostruzione dell’Autonomia a Torino nasce all’interno del Coordinamento nazionale anti-anti o è un percorso indipendente?

A Comiso incontro i compagni del Circolo giovanile di Chieri. Avevano iniziato a frequentare l’Autonomia negli anni 81/82, alcuni venivano da una frequentazione con Lotta Continua a Torino negli anni ’80 ma ne erano usciti; avevano poi conosciuto il coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare andando al campeggio di Cerano dove volevano costruire una centrale. I rapporti li avevano con Roma e con Vincenzo Miliucci in particolare.

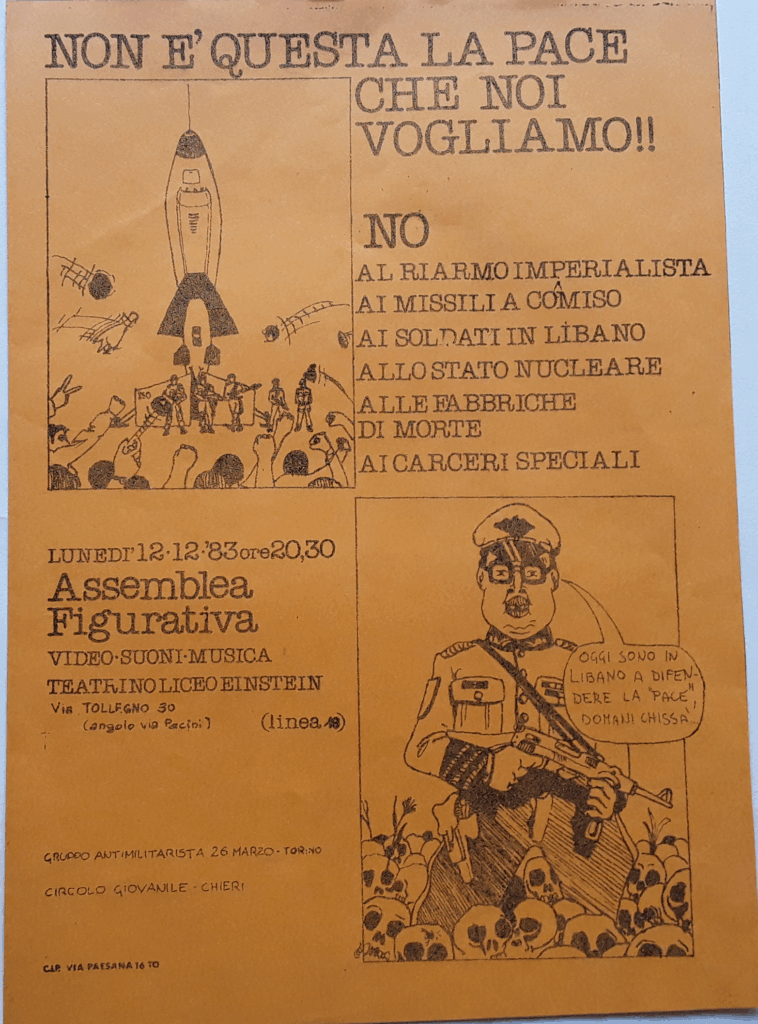

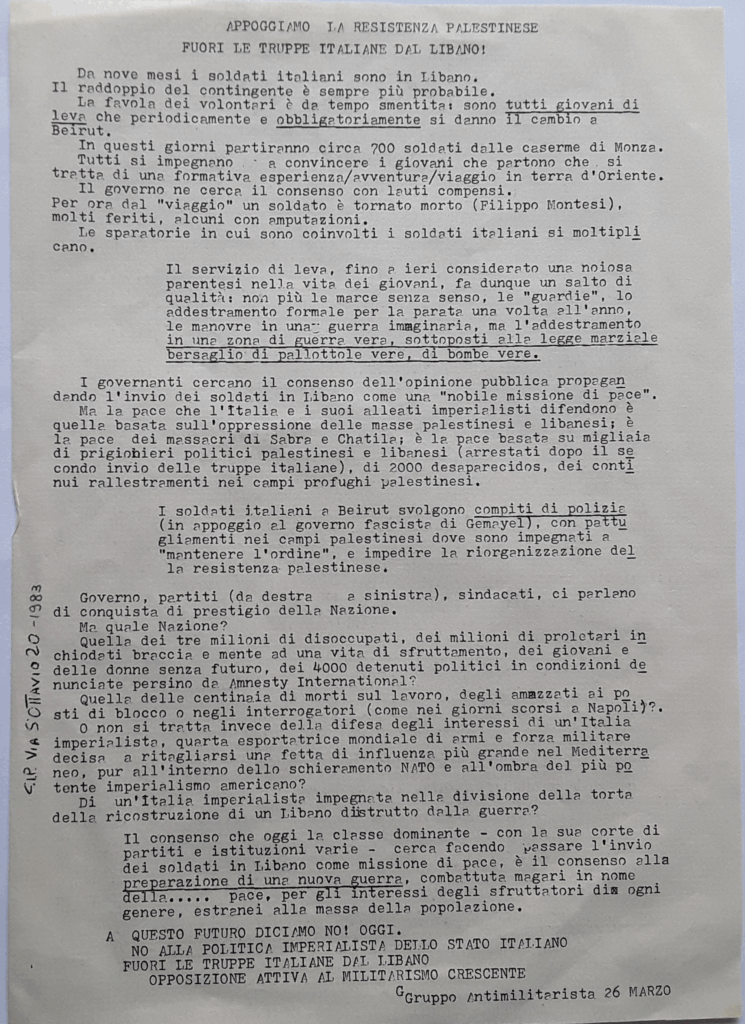

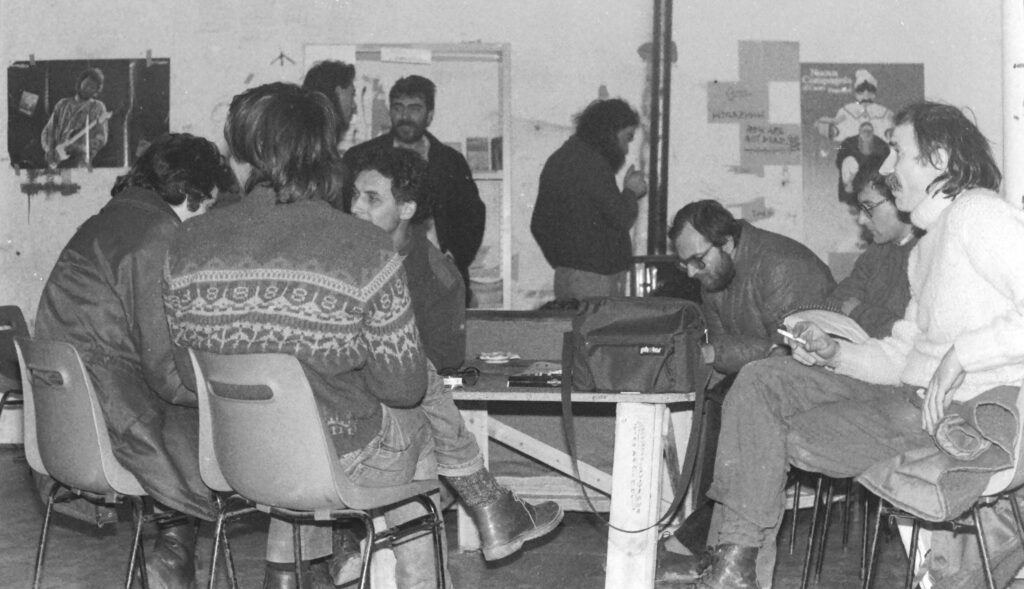

Quando siamo tornati a Torino abbiamo iniziato a vederci. Erano un decina, tra cui Laki, Savino, Miranda, Ivana, Mimmo i quali mi dicono che loro si trovano anche con un gruppo di compagni a Torino e quindi inizio a frequentare il Circolo sociale di Via Paesana. Era un gruppo frazionista di Programma Comunista, c’erano alcuni compagni, Graziella e Gastone, Tonino, Mario, Mimmo e altri (alcuni di loro daranno vita al collettivo S-contro). Il Circolo sociale di Via Paesana era soprattutto formato da questi frazionisti di Programma Comunista che rompono con la loro tradizione e si apre a quello che si muove nel movimento. A Torino si muove poco ma a livello nazionale si muove questo Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare e quindi anche questi compagni/e trovano elementi di convergenza. Da agosto ’83 e per tutto il 1984 con questo Circolo facciamo delle iniziative-dibattito: eravamo impegnati in modo particolare nel Comitato disoccupati. Tra l’84 e l’85 si avvicinano altri compagni, Ermelinda, Massimo, Valerio, Assunta, Bruno Lazzari. Ogni settimana al Circolo c’erano delle riunioni; c’era l’intervento sia sui disoccupati sia quello sul carcere, e poi iniziavamo a seguire le campagne che faceva il Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare, quello sul ritiro dei militari italiani in Libano ad esempio.

Poi, dopo un po’, con i compagni di Chieri e con i giovani che avevamo aggregato con quel percorso, seguivamo in particolare le iniziative del Coordinamento nazionale antimperialista e antinucleare. Invece Graziella e Gastone seguivano di più il Coordinamento contro la repressione e nel corso degli anni avevano iniziato a leggere i libri di Curcio, come “Gocce di sole nella città degli spettri” o “Wkhy”, più esistenzial-militanti, e su quello si crea un po’ di attrito e nell’85 si separano i percorsi. Noi andiamo a costruire una nostra sede in Corso Casale e loro rimangono in Via Paesana. Ma niente di traumatico: alla fine ognuno era andato per la propria strada.

Cos’era «Attilia»?

Tra di noi erano arrivati altri fuoriusciti di Lotta Continua per il comunismo; a Torino c’erano figure come Steve Della Casa che fonderanno poi Hiroshima Mon Amour e che avevano un radicamento ancora abbastanza forte a livello studentesco. Giancarlo aveva rotto con loro e ha iniziato a frequentarci, e viene fuori «Attilia», che era un pinzato (ne erano usciti due numeri). Era stata una buona cosa sua. Lui arrivava da Lotta continua.

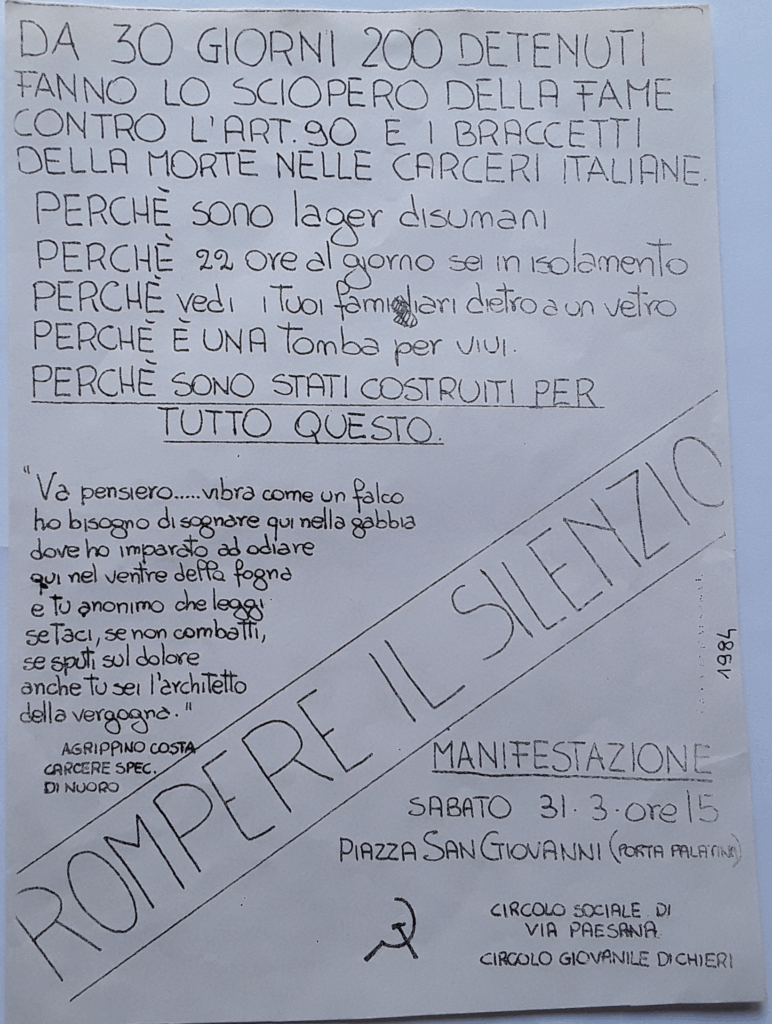

Il 31 marzo 1984 c’era stata una manifestazione che avevate organizzato. Ti ricordi cos’era?

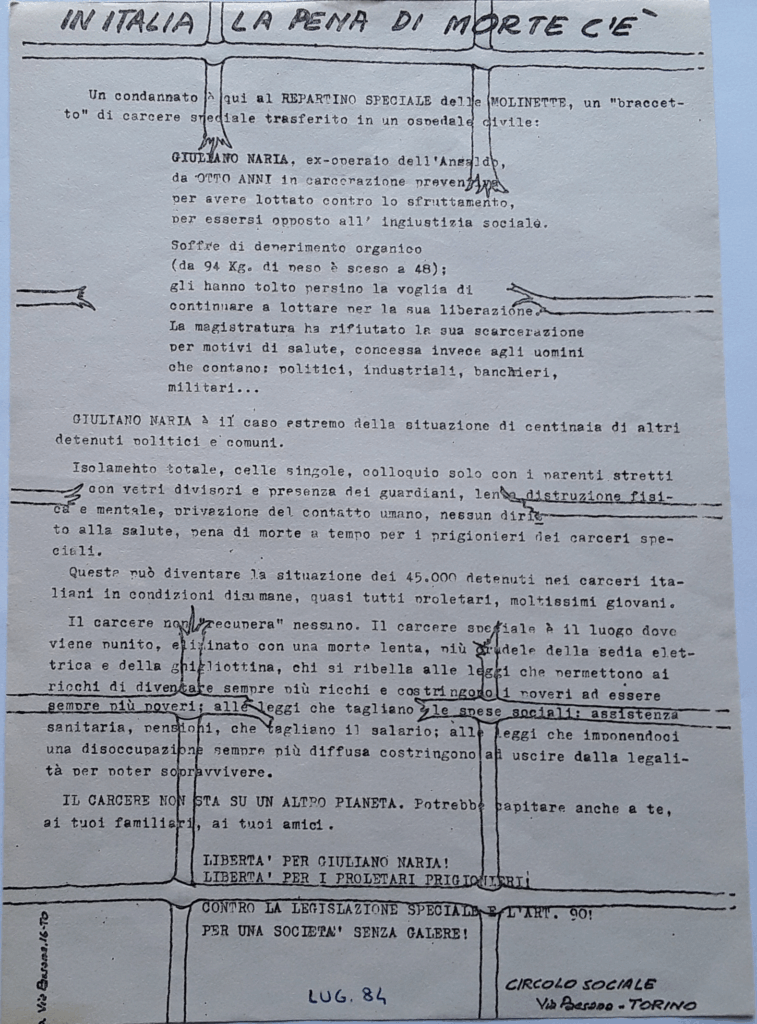

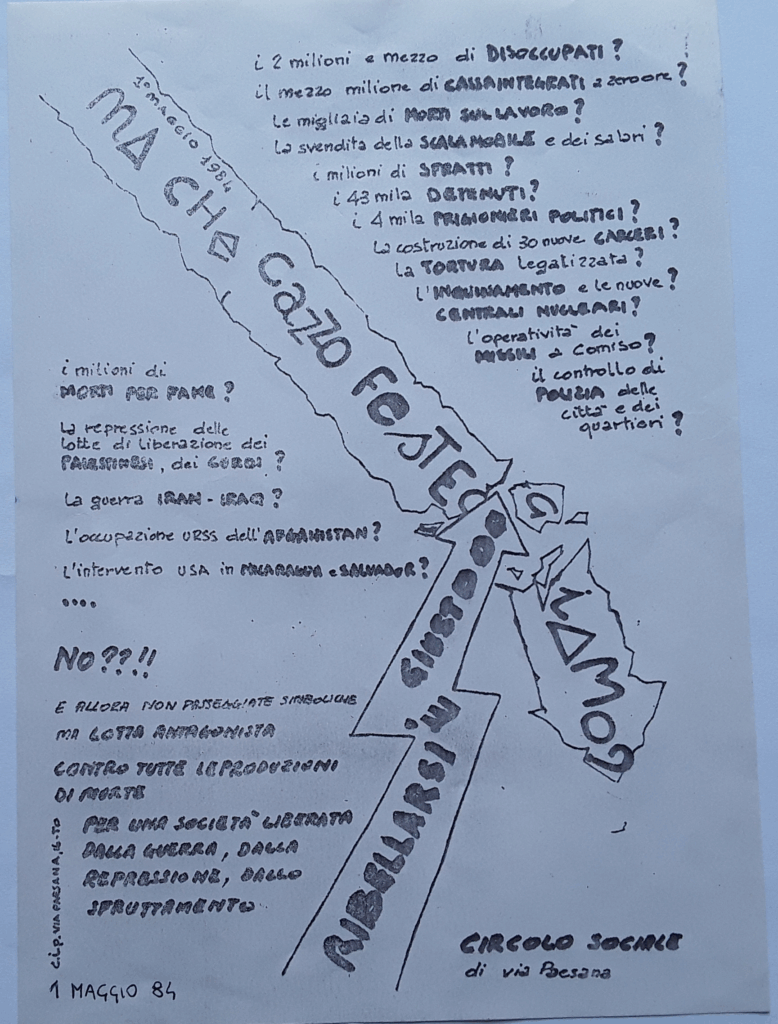

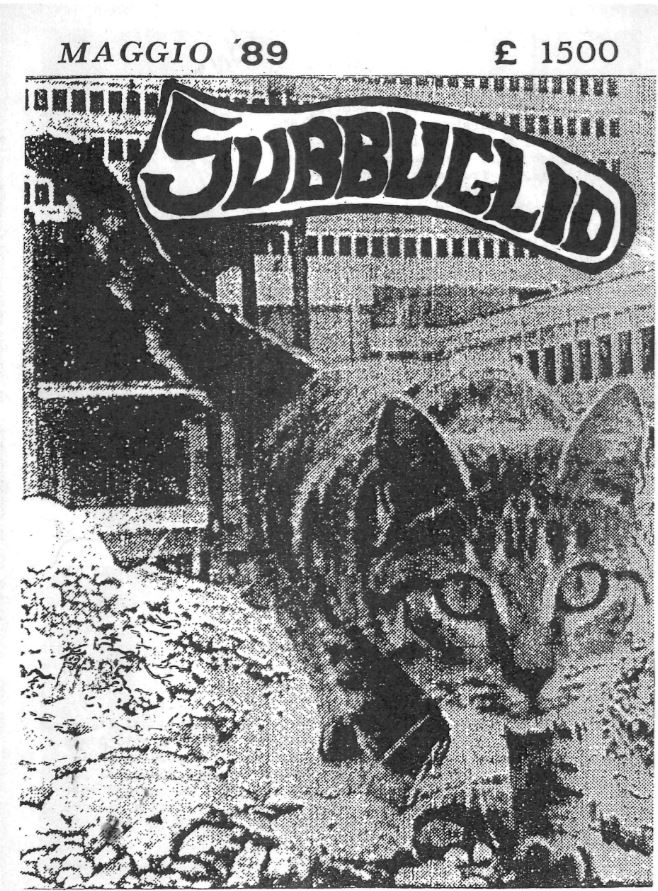

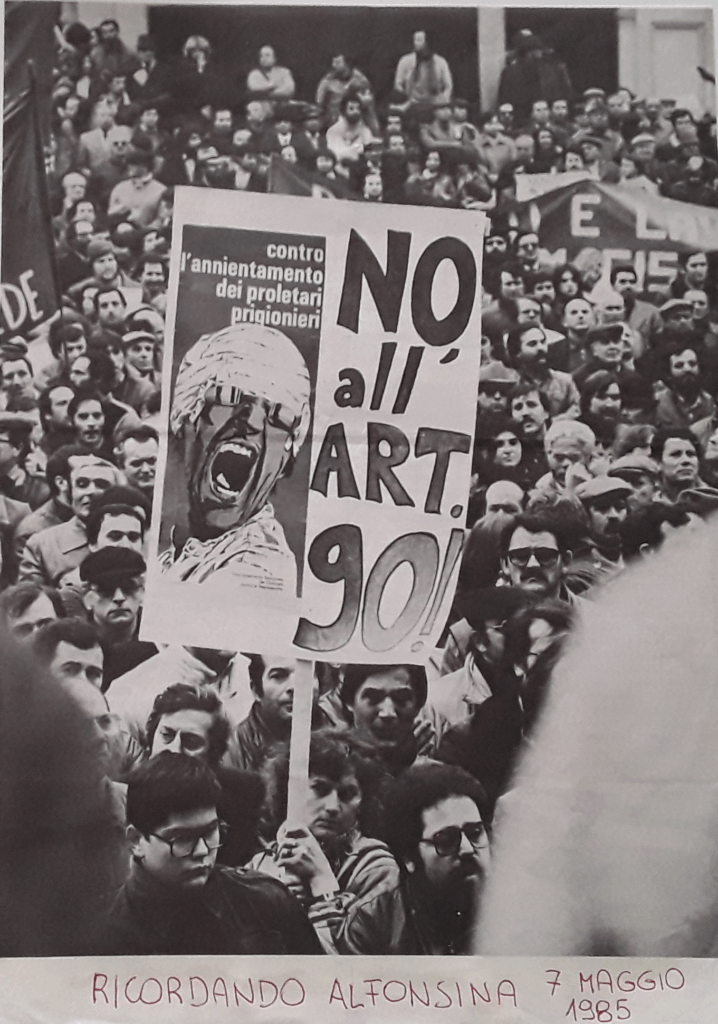

Era stata l’unica manifestazione che eravamo riusciti a organizzare in quella fase, una manifestazione contro i braccetti della morte e l’articolo 90, per la liberazione dei compagni detenuti. Il corteo partiva da Piazza San Giovanni, perché ci rifacevamo ai cortei degli anni ’70 che partivano o da piazza Solferino o dalle Porte Palatine, e si riferiva a una mobilitazione che era in corso nelle carceri. Ci siamo presi la responsabilità di organizzare questa manifestazione, ci saranno state 3-400 persone, non di più, ma per noi era già stato un successo: era la prima volta che organizzavamo una manifestazione, superando le perplessità di quelli dell’associazione dei parenti dei detenuti che avevano i loro fumosi discorsi ideologici ed erano impegnati più che sulle condizioni di vita dei detenuti a mantenere ferrea la loro storia armatista. L’abbiamo organizzata sia con il Circolo sociale di Via Paesana che con il Collettivo di Chieri .

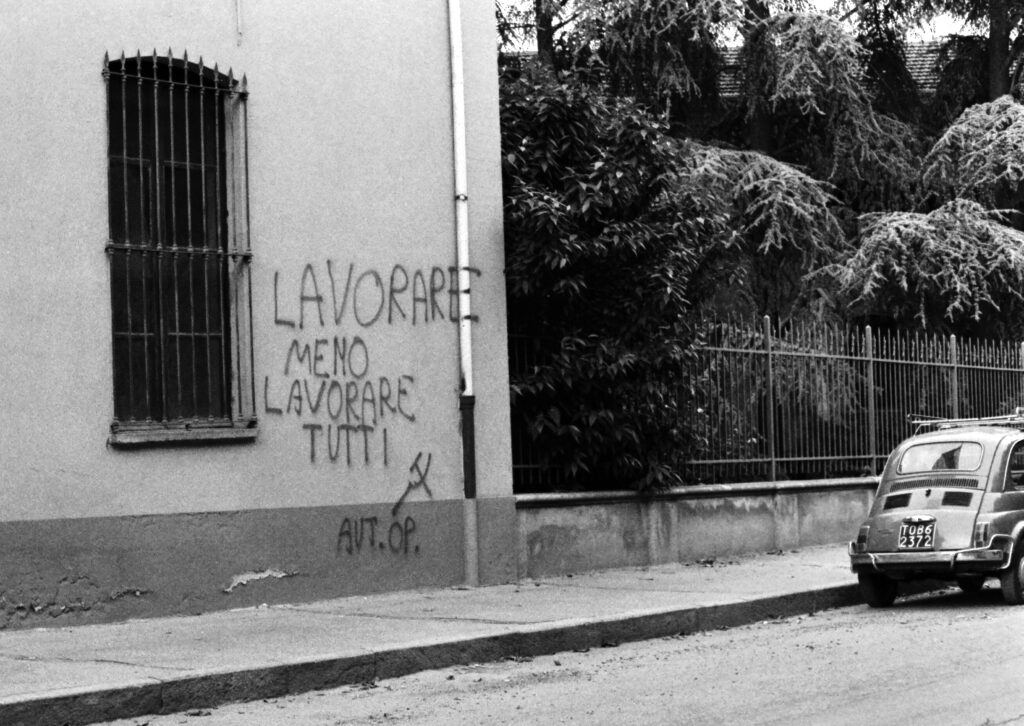

Il documento «Alcuni spunti per il dibattito politico» che scrivi nel 1984 si presenta come un «iniziale alla costruzione di una struttura politica e di lotta nel torinese», evidentemente un gruppo più omogeneo ideologicamente rispetto al Circolo sociale di Via Paesana, che riprenda le categorie proprie dell’Autonomia (contropotere, rifiuto del lavoro, illegalità di massa, autonomia vs partito), in polemica con l’emmellismo e ponendo un chiaro discrimine nei confronti del dibattito armatista, prendendo chiaramente le distanze da qualsiasi logica clandestina e militarista?

Nelle altre città l’Autonomia era presente. Solo a Torino e a Milano in quegli anni la situazione era debolissima, mentre erano forti queste aggregazioni armatiste, tifoserie di gruppi armati, che non avevano una presenza sociale forte, ma a differenze delle altre città in cui erano situazioni minoritarie, qui la situazione era invertita ed eravamo costretti a confrontarci con queste situazioni. Per darci una identità, noi, i chieresi, i giovani compagni che si stavano avvicinando, ho contribuito a questo documento. L’ho scritto io, certo utilizzando il giornale «Autonomia» e le riviste che c’erano in quel momento. Allora a livello nazionale c’era una battaglia precisa dei percorsi dell’Autonomia, che erano contro la dissociazione e il pentitismo, però nello stesso momento non ci adagiavamo sulle posizioni di queste componenti che allora c’erano ancora un po’ dappertutto, residuali o no, che continuavano a percorrere il sentiero dell’armatismo e di un avanguardismo che per noi era fuori dai tempi. La battaglia politica si è poi tradotta in questo documento qui. Quindi riguardava sia l’associazione parenti detenuti, sia Graziella e Gastone coi loro “nuovismi”,sia la critica ai percorsi della dissociazione. Nel corso degli anni poi le differenze le facciamo stando nelle lotte antinucleari e sugli spazi sociali che caratterizzeranno gli anni dall’85 all’87.

A Torino uscivano in quegli anni due riviste, «Critica» e «Proletari».

«Critica» e «Proletari» erano due riviste ciclostilate che arrivavano dai percorsi bordighisti, di un dogmatismo estremo che facevano le pulci a tutta la sinistra emme-elle del nostro paese. Io me le ricordo così. Da lì vengono fuori alcuni compagni di S-contro. A noi non interessavano, erano percorsi ultraminoritari.

In quel documento, l’unico riconoscimento alle BR è sulla rivolta di Trani, del dicembre ’80 e alla Campagna D’Urso ?. Scrivevi infatti «A proposito dell’Occ BR, la “Campagna D’Urso” e la chiusura dell’Asinara sono stati uno dei pochi momenti di sintesi positiva di attacco allo stato»?

Era una campagna che avevano apprezzato anche i compagni di «Autonomia», nel senso che c’erano state scelte sensate, tipo la Campagna D’Urso, cioè il sequestro, la chiusura dell’Asinara e la sua liberazione, e ce n’erano altre demenziali, come il rapimento e l’uccisione di Taliercio, fatto nel Nord-est che non aveva favorito per niente la crescita del movimento o delle lotte operaie, ma anzi le aveva danneggiate.

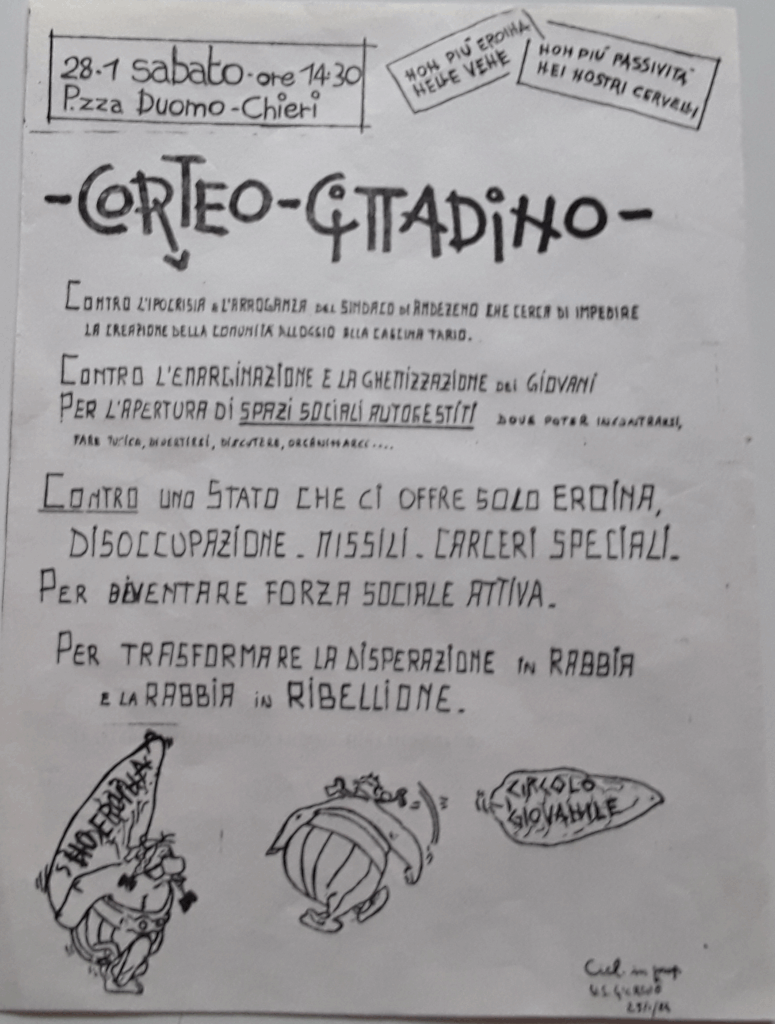

Nel 1984 il Circolo di Chieri organizza un corteo sugli spazi?

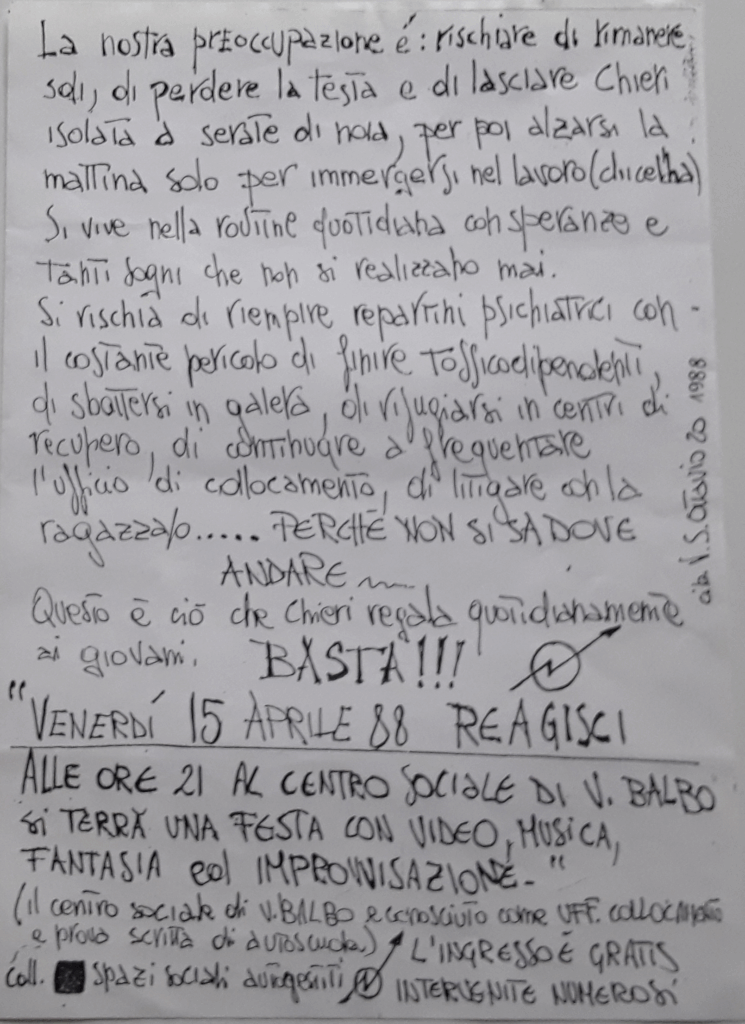

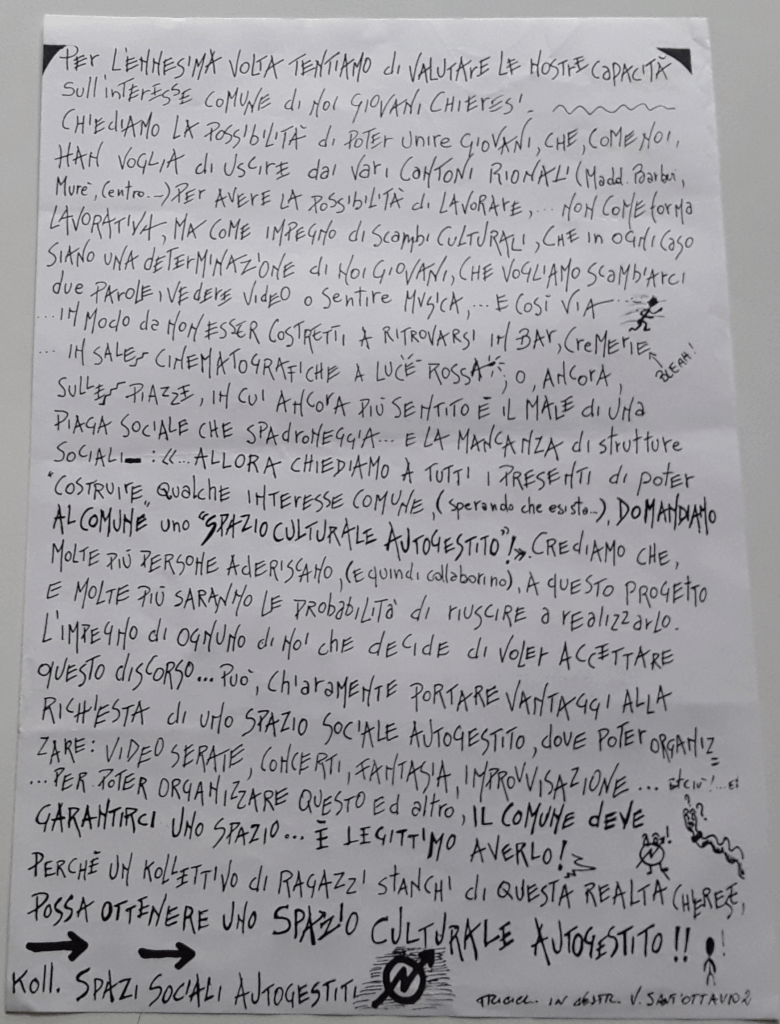

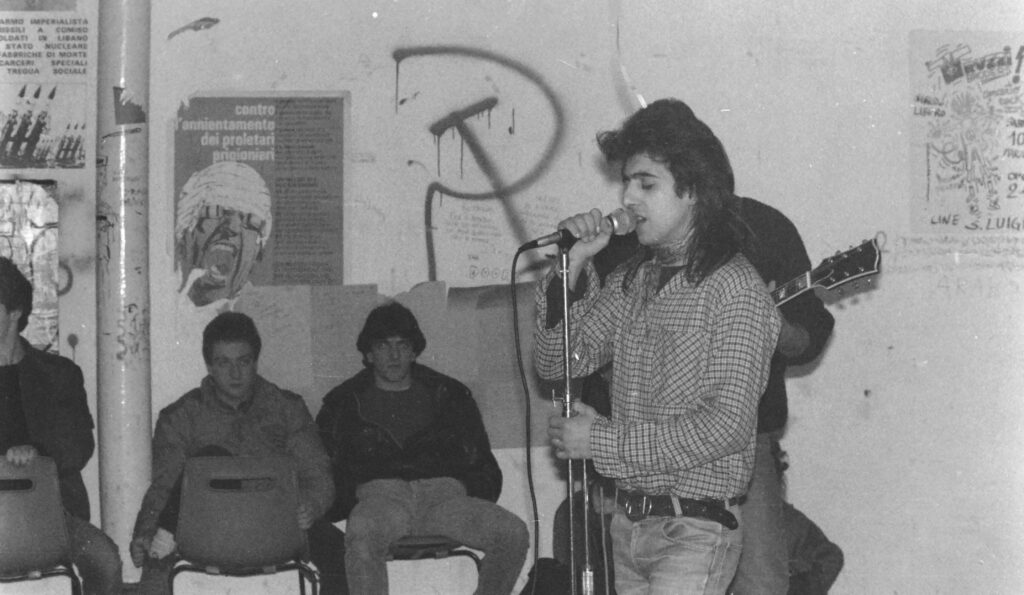

Sabato 21 gennaio 1984 a Chieri era stato organizzato dal Circolo giovanile invece un corteo sul discorso degli spazi, a cui ero andato. Iniziava a comparire il discorso sugli spazi giovanili su cui il Circolo giovanile di Chieri si dava particolarmente da fare. Poi a Torino iniziavano a esserci i punk anarchici in quegli anni: avevano una sede in Via Ravenna e con loro, piano piano, facciamo delle riunioni sugli spazi. Avevano fatto un’occupazione di un cinema in Corso Regina Margherita a Torino nel marzo 1984 e la giunta Novelli li aveva sgomberati. Iniziamo a fare un percorso sugli spazi a cui partecipiamo noi, i punk, quelli di Lotta Continua. Da Via Ravenna si spostano in Via San Massimo, qui si fanno le riunioni, loro organizzavano dei concerti in Lungo Dora Colletta. Ma siamo già nell’86.

Nell’ottobre 1983 a Roma c’è il grande corteo della pace contro l’installazione dei missili a Comiso. Al mattino in piazza Navona c’è un concentramento dell’Autonomia. Con grande sorpresa di Repubblica, in piazza lo spezzone dell’Autonomia è formato da diecimila persone. L’Autonomia non è stata distrutta dalla repressione della fine degli anni ’70?

Ho partecipato a quella grande manifestazione scendendo a Roma con i compagni di Chieri. Il corteo era aperto dallo striscione dell’Imac di Comiso e da tutti quelli che avevano partecipato al campeggio di Comiso di agosto: c’erano tutte le realtà nazionali del Coordinamento nazionale antimperialista. Portavamo in piazza quello che avevamo raccolto nell’estate di lotta sia davanti al carcere di Voghera che a Comiso, e quindi il risultato che avevamo da quei movimenti si è poi sviluppato in quel corteo, portando in piazza diecimila persone.

Ricordo che c’era una componente cattolica veneta che era significativa, i Beati costruttori di Pace con don Albino Bizzotto, e poi tutte le propaggini dei vari partitini della sinistra che in quel momento si occupavano di pacifismo. C’erano quelli legati ai percorsi di lotta per la pace, c’erano i tifosi dell’Unione sovietica, poi c’erano quelli del Pdup, di Democrazia proletaria, di Lotta Continua per il comunismo. Del pacifismo in sé ricordo solo quella componente cattolica. Queste realtà le avevamo viste anche nel campeggio di Comiso, con cui ci confrontavamo nelle assemblee.

Come si arriva al Collettivo comunista torinese, che poi diventerà Collettivo comunista autonomo?

Si arriva a una rottura “dolce” con il Circolo sociale di Via Paesana, ma con chi rimane manteniamo buoni rapporti. C’era una differenza di analisi e nel rapporto con il Coordinamento nazionale antimperialista antinucleare. Allora insieme al Collettivo di Chieri e a delle altre individualità, cinque o sei compagni e compagne che fuoriuscivano da Via Paesana, ricordo Domizio che avevamo conosciuto nelle prime iniziative antinucleari nel vercellese. A Crescentino c’era un comitato di disoccupati; grazie a quel comitato eravamo riusciti a fare delle riunioni con degli abitanti di Livorno Ferraris, di Crescentino, sulla centrale di Trino ma soprattutto contro la nuova centrale nucleare più grande in costruzione a Leri Cavour. Dopo l’incidente di Chernobyl, nel 1986, diventerà un terreno importante di mobilitazione. Sulla vecchia centrale, quella piccola, c’era poco da fare, molte persone lavoravano lì, la giunta era favorevole, cosa diversa era la questione del cantiere della nuova centrale e noi ci siamo mobilitati su quel terreno, sia con i contadini che con altre soggettività in loco. Andando a queste riunioni, cominciamo a organizzarci a livello torinese, seguendo l’onda del Coordinamento nazionale antimperialista antinucleare, abbiamo fatto questo Comitato contro l’energia padrona, che era il modo di relazionarci con le altre realtà che si muovevano contro il nucleare, come il Comitato contro le scelte energetiche che si ritrovava in via Assietta a Torino, al cui interno c’erano dei ricercatori e dei tecnici antinucleari, come Loris Colombatto, c’erano quelli dell’Acli, poi Lotta continua torinese, Dp, poi le aree nascenti dei Verdi e partecipavano anche quelli della Fgci che cercavano di smarcarsi dalle scelte filonucleari del Partito Comunista, ma che erano visti con scetticismo da tutti quanti per le ambiguità che c’erano dietro.

All’epoca erano state organizzate delle marce antinucleari, da Crescentino a Trino Vercellese il 24 marzo 1985 e poi da Casale a Trino Vercellese l’11 maggio 1986. Una volta in piazza, alla fine di una marcia, avevamo contestato quello della Fgci che parlava.

Con i chieresi, con qualche fuoriuscito da Lotta continua come Giancarlo e Massimiliano Borgia, con Domizio e con le compagne Miranda e Ivana, con Tonino e Mario che arrivavano dal Circolo sociale di Via Paesana e poi c’era Ermelinda che era una compagna che veniva dal sud. Con lei successivamente sono arrivati Massimo, Assunta, Bruno Lazzari, Valerio, Paola e Giuseppe.

Apriamo la sede in Corso Casale il cui proprietario era un ex radicale. La sede dava sul parco, era di fianco alle Cantine Risso e siamo stati lì per un po’ di anni. Non era lontano dall’università. Nel novembre 1986, a seguito delle lotte di Trino, c’è anche la perquisizione della nuova sede da parte della Questura, che aveva già iniziato ad attenzionare con interesse la nostra realtà.

S-contro era nato l’anno prima, avevano la sede in Via Po 12 che condividevano con l’Oci. Erano particolarmente impegnati nell’intervento con i disoccupati. E poi si sono aperti alle lotte degli studenti, sul nucleare.

Come mai non si è formato un solo gruppo tra S-contro e il Collettivo comunista autonomo?

Loro venivano da una pesante tradizione marxista-leninista, anche se nei comportamenti erano più simili a noi. Poi c’erano alcuni compagne e compagni come Betty, Sergio e Efisio che erano più portati ad approcciarsi alle realtà giovanili e quindi non c’era alcuna chiusura. Non abbiamo mai pensato di costruire un unico collettivo, ognuno faceva il suo percorso. C’erano compagni tra di loro che spingeva per rapportarsi a noi, c’era anche un po’ di concorrenzialità. Con loro non abbiamo mai avuto conflitti seri. Noi però guardavamo all’Autonomia, mentre loro guardavano sempre a percorsi in giro per l’Italia, ad altre esperienze, marxisti-leninisti, poi a «Politica e classe» e quella sarà la loro apertura nazionale più solida negli anni successivi.

Nel novembre 1985 esce il primo numero del giornaletto del Collettivo comunista torinese, «Rebelles», in pieno movimento degli studenti dell’85, ma di studenti si parla poco.

Noi in quel periodo, tra l’83 e l’85, non avevamo nessun radicamento tra gli studenti medi, questa è la realtà. Il rapporto con gli studenti mesi riusciamo a costruirlo dopo il Movimento dell’85, a partire dai primi mesi del 1986. Nascerà il Collettivo Kaos, studenti del Gramsci, dell’artistico, del Grassi, che saranno successivamente anche perquisiti per una vignetta sul Presidente della Repubblica Cossiga. A Milano, proprio a partire dalla lotta degli studenti dell’85, si costruisce quello che sarà poi l’Autonomia milanese che porterà al giornale «Autonomen» e al Leoncavallo e alle grandi mobilitazioni degli anni successivi, ma erano sopratutto giovani compagni che venivano fuori da quel movimento. Infatti a Milano le manifestazioni furono particolarmente partecipate e anche accese, cosa che a Torino non accadde. A Torino quel movimento era egemonizzato dal Circolo Rivoluzione, legato alla Lega comunista rivoluzionaria, dalla Fgci, da Lotta Continua. Allora gli studenti medi torinesi ciclostilavano in Via Rolando, da Democrazia Proletaria. Nel giro di qualche anno le cose si invertiranno e abbiamo avuto molto più spazio.

L’apertura della sede di corso Casale è un salto di qualità, dopo anni si ricostruisce una presenza fisica dell’Autonomia a Torino, ben riconoscibile, con la sua sede, il suo giornale, un collettivo.

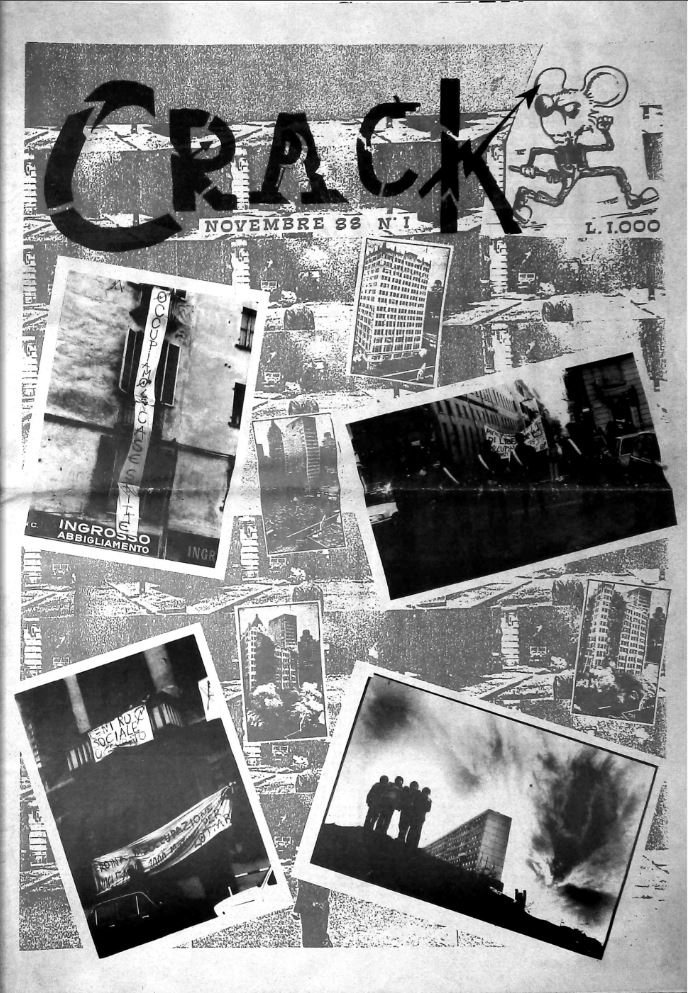

Sì, nell’85 eravamo Collettivo comunista torinese e dopo pochi mesi diventiamo Collettivo comunista autonomo, per segnare maggiormente la nostra identità. Iniziamo quel percorso che negli anni successivi porterà ad aprire molti campi di intervento. Facevamo due riunioni alla settimana, non c’era ancora il Csa Murazzi, quindi i singoli contribuivano a pagare l’affitto della sede. Di «Rebelles» ne sono usciti solo due numeri, poi siamo passati a «Crack per la rottura dell’ordine borghese» con l’uscita di 8 numeri. Anche all’università di Torino c’era una situazione diversa dalle altre città. Non c’era quella ricchezza di movimento di altre città e nemmeno lontanamente di quello che poi avverrà con il movimento della Pantera. A Palazzo Nuovo si forma un Comitato interfacoltà, formato da una decina di persone che venivano anche da altre esperienze, assemblee con cento persone e non di più, non ricordo grande effervescenza.

Nel 1986 c’è l’incidente alla centrale nucleare sovietica di Chernobyl, che rilancia il movimento antinucleare e si arriva alla giornata di lotta del 10 ottobre 1986 a Trino Vercellese, un passaggio particolarmente importante, la prima occasione in cui l’Autonomia piemontese ha un ruolo a livello nazionale.

Avevamo già partecipato alle marce Crescentino-Trino e Casale-Trino contro la nuova centrale nucleare prevista dal Piano energetico nazionale, avevamo iniziato ad avere una presenza assidua. Avevamo preso parte nel gennaio 1985 a un blocco della Regione Piemonte, quando il consiglio regionale doveva ratificare l’autorizzazione al cantiere a Trino, c’era stato un tentativo di blocco dei due ingressi della regione con la polizia che aveva sgomberato le strade, eravamo stati dentro questi appuntamenti. Dopo la tragedia di Chernobyl il nostro ruolo diventa più importante dentro il terreno dell’azione diretta e nelle iniziative contro le centrali nucleari. C’erano state iniziative a Caorso e a Montalto di Castro, in cui c’erano stati scontri con la polizia, e quella di Trino Vercellese è una iniziativa che si inserisce in quel contesto.

In quegli anni conosciamo anche i compagni di Alessandria e il loro Collettivo Subbuglio, con Cesare, Enrico,Marco dei peggio punx e altri, che erano una bella realtà. Anche loro iniziano a frequentare il Coordinamento nazionale antimperialista antinucleare, vengono ai campeggi di lotta. Con Subbuglio organizziamo poi le iniziative in Val Bormida sull’Acna di Cengio e sulla questione dell’inquinamento ambientale. Ma visto che loro erano non lontani da Casale e da Trino, nel 1986 con loro instauriamo un rapporto molto forte sulla vicenda di Trino.

Il 10 ottobre 1986, grazie a delle leggerezze nel servizio d’ordine della Questura di Vercelli, che aveva sottovalutato la situazione, forse si erano fidati delle garanzie che avevano dato gli organizzatori ufficiali dell’iniziativa davanti al cantiere legati ai Comitati antinucleari di zona, si riesce a entrare nel cantiere e, visto l’assenza delle forze dell’ordine, a produrre un bel po’ di danni, con i manifestanti che si impossessano addirittura di una ruspa che poi finirà in un fosso. C’erano poi stati incendi, danneggiamenti, l’assedio al comune che era pro-nucleare (qui un vicequestore aveva ricevuto un uovo di vernice addosso): ne erano seguite delle cariche. Era stata una giornata significativa, aveva avuto un grosso risalto anche per i danni che erano stati quantificati in 500 milioni di lire. Nelle settimane successive la Questura di Vercelli ha cercato di portare a casa dei risultati, ma all’epoca non c’erano video né telecamere e quindi hanno fatto le perquisizioni a casa degli unici fotografi o cineoperatori di movimento, senza trovarle. Non c’è mai stato un processo. Dopo c’è stato un dibattito nel Comitato locale, ma poi nessuno ci ha fatto le pulci sulle iniziative fatte, sono stati tutti tranquilli. Anche Lotta continua, anche i tecnici alla fine l’hanno vista positivamente quella giornata. Al massimo sono stati quelli della Fgci, qualche mese dopo, in occasione dell’omicidio Tarantelli da parte delle Brigate rosse, che sono venuti al Comitato per il controllo sulle scelte energetiche a porre la questione della nostra espulsione. Sono arrivati tre o quattro capetti della Fgci, dicendo: «O noi, o loro». Però poi tutti quanti hanno difeso la nostra permanenza nel comitato, non tanto per la nostra forza come torinesi, ma perché sapevano il ruolo svolto in quei mesi dentro il movimento antinucleare delle forze dell’Autonomia era centrale e la nostra espulsione così non è passata. E se ne sono andati via con la coda tra le gambe, perché nessuno aveva accettato le loro richieste.

Noi in quella lotta antinucleare abbiamo appoggiato anche lo strumento del referendum, ma non credevamo che quella fosse la linea centrale, come era per altri gruppi e aree, eravamo più interessati al terreno della mobilitazione diretta e dell’azione. C’erano queste differenze.

All’Autonomia torinese di quegli anni viene a volte rinfacciata una certa rozzezza ideologica, la pratica dell’azione diretta che diventa ideologia. Tutto viene solo ricondotto all’idea centrale dell’azione diretta, solo quello come discrimine politico e ideologico. Una vera discriminante, ma che vista da fuori sembrava poca cosa?

Era una fase particolare, eravamo di fronte a tutte componenti che guardavano solo al terreno istituzionale e a rappresentarsi sul terreno elettorale e noi avevamo l’interesse opposto. A noi quel terreno non interessava, Non rifiutavamo il referendum e ci interessava il terreno dei movimenti, del protagonismo e dell’azione diretta. E siamo riusciti a mettere in piedi iniziative che nessun altro avrebbe fatto, perché nessuno si poneva il problema del blocco dei lavori e dei cantieri se non in forma di testimonianza o ridicola. A noi quel terreno non interessava. A Caorso era più difficile, perché era da anni il cantiere era in piedi, così come a Trino, dove da tempo c’era già una centrale, con un comune che viveva anche sulle compensazioni che venivano elargite dal nucleare. Ma a Montalto e al Pec del Brasimone eravamo riusciti a fare un buon intervento, Poi c’era anche la Fgci e il Pci, che comunque avevano delle componenti minoritarie antinucleari mentre la maggioranza del Pci era a favore del nucleare, una contraddizione che noi avevamo interesse a esacerbare nella mobilitazione.

L’area dell’autonomia inizia con il 1987 si allarga e inizia a radicarsi e ad articolarsi. Di certo la questione spazi è importante in questo percorso. Quando si apre la questione degli spazi sociali?

Noi avevamo questa sede in Corso Casale, andavamo ai campeggi di lotta nazionali nell’86, quando torniamo un gruppo di giovani e di studenti che avevamo iniziato a frequentare occupano un caseggiato in piazza Emanuele Filiberto. Mi ricordo che fino a pochi mesi prima non parlavamo di spazi né di occupazioni, e ci ritroviamo con questo palazzo che al piano terra aveva ancora un ristorante, ma che nei piani superiori era stato liberato dalle famiglie in una zona popolare, che è occupato da alcuni studenti del Gramsci che formano il collettivo Kaos, Sandrino, Steve, Mauro, Manuela e Chicco più alcuni fuoriusciuti dal giro punk anarchico, il collettivo Rosebud, come Paolo Sollecito e Bimbo. Iniziano a fare delle riunioni lì, ci invitano. Ci sono persone che si trovavano bene a frequentare i nostri ambienti per amicizia . L’occupazione nasce in maniera spontanea, si usava lo spazio ma non c’erano striscioni né niente, poi ad un certo punto la si rende pubblica appendendo qualche striscione e dopo un po’ di giorni iniziano a dialogare con la gente del quartiere, perché era una situazione ancora abbastanza popolare. Dopo una decina di giorni il proprietario si fa sotto e minaccia lo sgombero, arriva anche una volante e alla fine gli occupanti stessi abbandonano lo spazio, anche perché era di tipo abitativo, erano tutti alloggi e c’era la necessità di avere uno spazio più di riferimento, e anche la presenza del ristorante era un problema. Poi ci spostiamo in via Sant’Agostino e poi in via Santa Chiara, dove c’è una grossa occupazione. Lì lo occupiamo già come Collettivo spazi metropolitani e a Torino i punx anarchici avevano già occupato El Paso.

Tra l’86 e l’87 ci saranno delle riunioni del Coordinamento spazi, che si trovava in San Massimo dagli anarchici, dove ci trovavamo noi, i punk anarchici che poi occuperanno El Paso e per alcune riunioni erano venuti anche quelli di Lotta continua che poi daranno vita a Hiroshima Mon Amour. C’erano anche quelli di S-contro e quelli del Circolo rivoluzione.

Quando abbiamo occupato in Via Sant’Agostino c’erano stati dei problemi con dei malavitosi, dei ricettatori che erano in zona, piccola criminalità, che adesso non ci farebbe paura, ma allora eravamo giovani e si sono create delle incomprensioni, lo stabile era messo male da un punto di vista strutturale, c’erano rischi di crolli e quindi lo abbandoniamo e successivamente prendiamo il Convitto in Via Santa Chiara. Era uno spazio enorme, rimaniamo neanche un mese e poi veniamo sgomberati all’improvviso. Nel dicembre occupiamo in Corso Regina 47 ma dopo pochi giorni veniamo sgomberati. Poi abbiamo occupato ancora un fabbricato comunale in Borgo San Paolo, in Via Millio. Ma per un po’ come Collettivo spazi abbiamo sospeso le occupazioni.

In quel periodo, durante l’occupazione. ricordo che c’erano stati dei parapiglia al Gramsci, che era lì a due passi, vicino al Rondò della Forca, alla succursale e una decina di noi era stata denunciata e una decina di fascisti del Fronte della gioventù capitanati da Ghiglia.

La questione spazi riprenderà vigore per i collettivi autonomi sull’onda dello sgombero del Leoncavallo il 16 agosto del 1989, con le prime molotov lanciate dopo anni da chi difendeva il Leoncavallo. Quell’esperienza segna un passaggio importante.

Nel 1989, a settembre, occupiamo in Corso Regina Margherita 47 quello che oggi è l’Askatasuna, e in cambio otteniamo i Murazzi. Nel frattempo facciamo la campagna in sostegno della prima Intifada e la campagna per la liberazione di Guido Borio.

Come nasce la campagna per la liberazione di Guido Borio?

I compagni di Padova nell’84-’85 iniziano a parlarci di Guido, che è un loro coimputato nel processo 7 aprile padovano, ci spiegano l’importanza di mobilitarci sul suo caso. Nel 1987 per il processo d’appello a livello cittadino con il fratello di Guido e con altri amici e conoscenti, formiamo il Comitato per la liberazione di Guido Borio, andiamo alle udienze, si mobilita il filosofo Vattimo e anche un esponente del Pci, Giorgio Ardito, con cui Guido era stato in contrapposizione negli anni ’70 che però prende a cuore la vicenda di Guido, costruiamo tutta la campagna che culmina nel corteo del 1° maggio 1988, con un bello spezzone, in cui vengono anche i compagni da Padova. Guido, che era stato condannato a 26 anni di galera per concorso morale in omicidio, esce dal carcere per sette-otto mesi, poi per tanti anni sarà semilibero e inizia a frequentare i nostri ambienti.

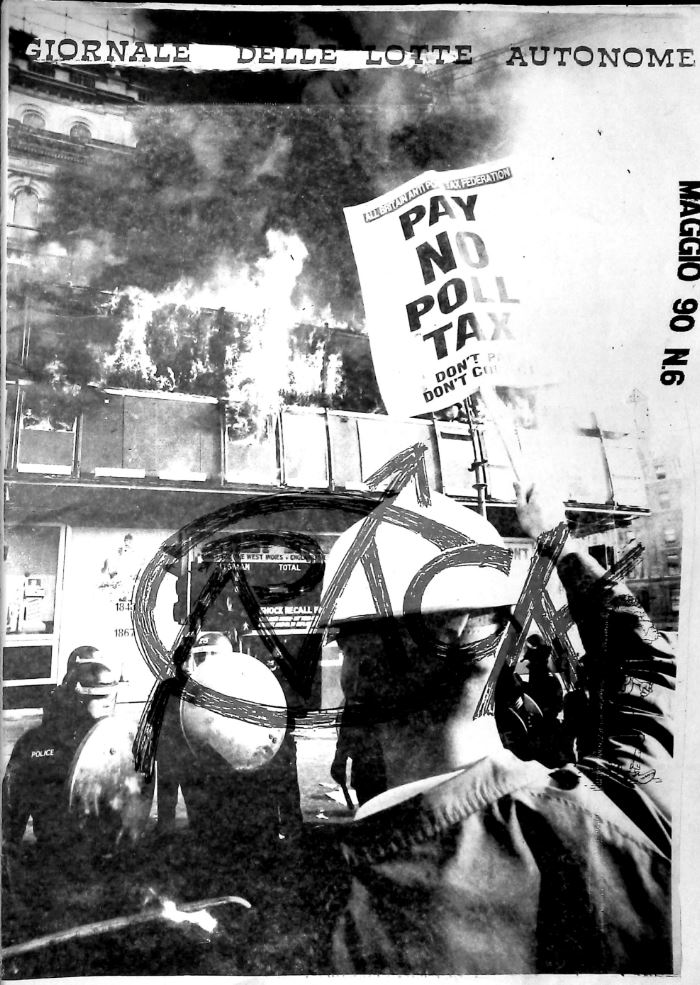

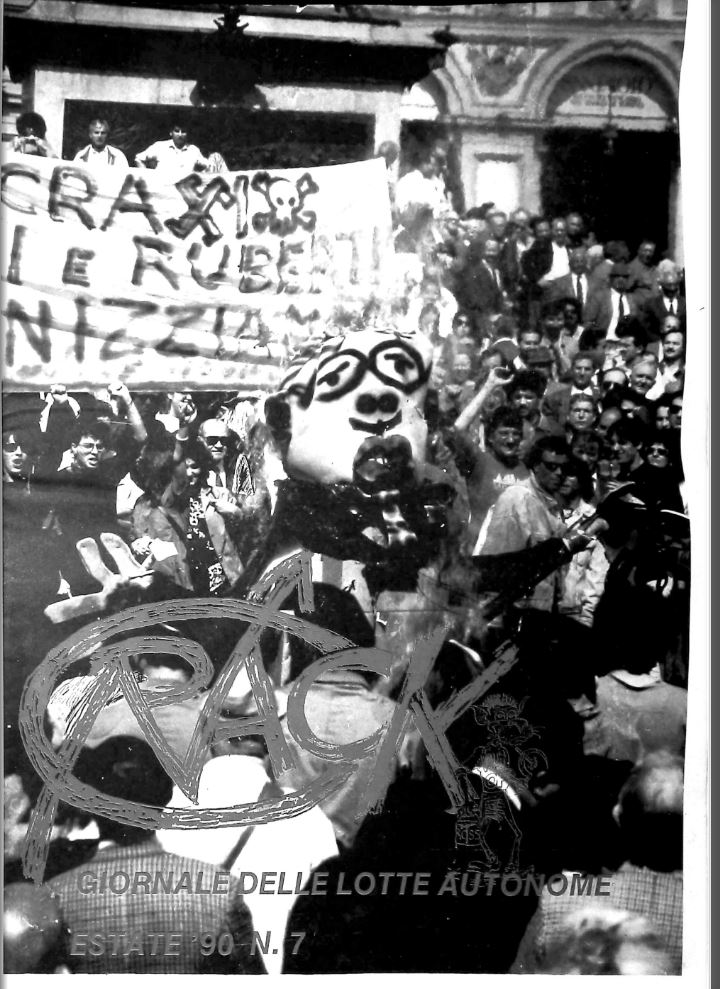

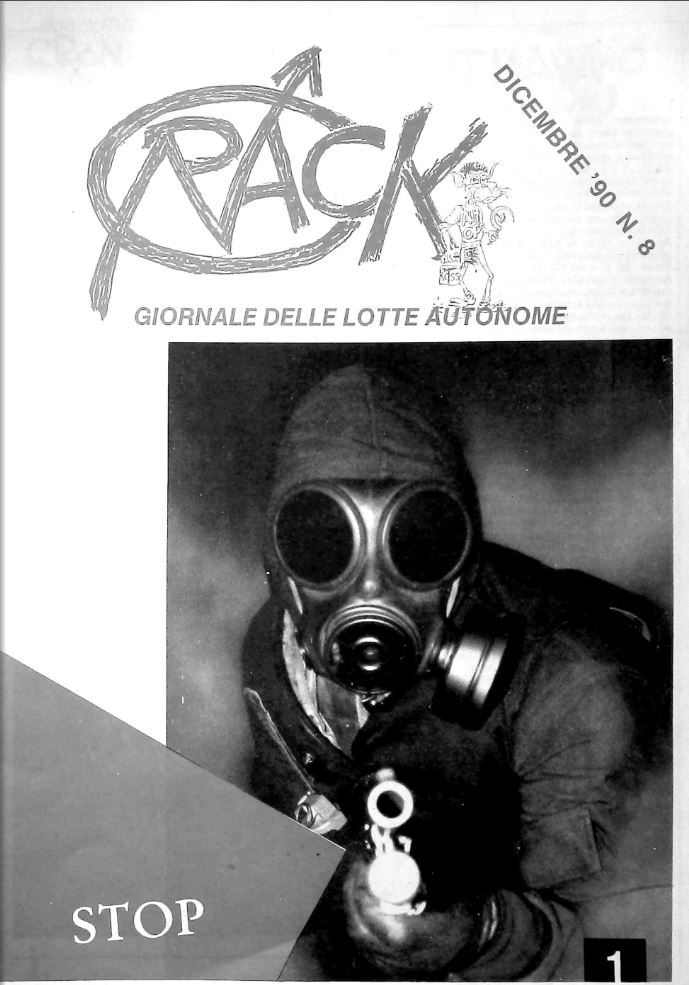

Nel 1988 esce un nuovo giornale, «Crack».

Prima c’era questo giornaletto-fanzine, «Rebelles», che abbiamo pubblicato per un annetto, che metteva insieme un po’ le lotte giovanili e studentesche che avevamo in piedi in quegli anni, poi nell’88 riteniamo utile fare un giornale cartaceo, anche stimolati da Guido che lo riteneva importante. Prima utilizziamo una tipografia di Torino, poi quella dei compagni del Veneto, che facevano Autonomia, e stampiamo i numeri di «Crack», che esce fino all’apertura di Radio Black Out, quando facciamo solo più dei volantoni, «Spazi sociali», che distribuiamo in occasione dei grandi appuntamenti.

Il 16 agosto 1989 a Milano viene sgomberato il Leoncavallo, dopo una dura resistenza, si rivedono le prime molotov dopo anni in Italia. «Quando ci vuole ci vuole» recita il manifesto che rivendica quella battaglia. Quali sono le conseguenze a Torino?

Per la città di Torino la vicenda del Leoncavallo è stata una cosa buona, che ci ha potenziato, perché eravamo noi i referenti di questa realtà a Torino e quindi vivevamo di rendita su tutto quello che in quel momento costruivano, del livello di risposta che riuscirono a mettere in piedi sia in occasione dello sgombero, sia nella manifestazione del settembre successivo, nella rioccupazione e ricostruzione del Leoncavallo. Quella vicenda fu un volano per centinaia di esperienze a livello nazionale che, sulla forza del Leoncavallo, iniziano delle campagne nelle loro città e anche dove, fino a poco tempo prima, era impossibile occupare uno spazio che veniva subito sgomberato, le amministrazioni si aprono, si interrompe il meccanismo occupazione-sgombero e quindi inizierà poi il tentativo di cooptarle. Quando andavamo alle manifestazioni a Milano ci andavamo in cinquanta-sessanta- cento giovani, facevamo i primi pullman, mentre prima andavamo in macchina perché non c’era la forza di riempire un pullman. Sull’onda del leonka a Torino si occupa lo stabile di Corso Regina Margherita e in cambio poi il Comune ci dà i locali dove apriamo il Centro sociale autogestito Murazzi, sul Lungo Po, in pieno centro. Prima facevamo dei concerti o delle attività con gruppi baschi o altri gruppi musicali in strada antica di Collegno, in una scuola, dove c’era uno spazio apposito, avevamo fatto due o tre concerti lì in attesa di avere un nostro spazio sociale. Dopo si crea questa situazione con El Paso da una parte e noi del C.S.A. Murazzi dall’altro, con tensioni anche tra le due esperienze in certi periodi.

Non avevamo il mito dell’occupazione, ma vedevamo la possibilità di utilizzare quegli spazi e non dipendeva da quello l’alterità o l’antagonismo di queste esperienze . Il fatto che uno spazio fosse concesso o fosse occupato di per sé non voleva dire niente. Poi i Murazzi erano stati conquistati con l’occupazione di corso Regina. Per noi dipendeva da quello che facevi e sviluppavi nella tua pratica politica, era questo il nostro discrimine. Dopo l’occupazione di corso Regina ci avevano indicato un elenco di posti e avevamo scelto i Murazzi, anche se c’era qualcuno che voleva andare all’Isabella in via Verolengo, che poi sarà occupato da quelli che diventeranno successivamente il Gabrio. Avevamo preferito la zona centrale dei Murazzi, anche se aveva i suoi difetti, c’erano già allora un sacco di problemi legati anche allo spaccio. A partire dalla metà degli anni ’80 sarà il primo luogo a Torino in cui si sviluppa la movida, verrà dopo San Salvario, il Quadrilatero… Era soprattutto un posto centrale, noi non avevamo una presenza forte in nessun quartiere per cui pensiamo che sia importante avere uno spazio nel centro della città. I Murazzi diventano così un punto di riferimento nella città, sia in termini di partecipazione che di frequentazione.

A un certo punto si consolidano i rapporti con i baschi. Molti compagni fanno lì le vacanze, si costruiscono rapporti politici significativi.

C’era anche chi andava in Palestina, cosa che nasceva anche dai rapporti con i palestinesi che abitavano a Torino. Al tempo non c’era ancora quell’abitudine consolidata come c’è adesso di viaggiare. Nel corso degli anni si era instaurata l’abitudine ad andare d’estate nei Paesi Baschi, o in Germania e a Zurigo, dove c’erano forti occupazioni o manifestazioni, c’era chi andava in Francia dove c’erano dei compagni in esilio, c’erano convegni. Con i Paesi Baschi c’era un rapporto costante e reciproco, noi andavamo lì e loro venivano a Torino, era una modalità con la quale crescevano anche i compagni, perché era una lotta di popolo, che poi in forme diverse si sviluppa poi dal 2000 in avanti in Val di Susa col No Tav. Qualcuno è anche andato a vivere lì. Allora vedevamo le cose in quei termini, andavamo nelle zone di conflitto e scontro a livello europeo, all’epoca non c’era l’Erasmus, che fa parte del meccanismo di cooptazione capitalista dentro la costruzione di un immaginario occidentale .

Nel 1987 c’è in Palestina la prima Intifada, quella delle pietre: una lotta popolare, di scontri di massa tra giovani ed esercito israeliano. Dopo anni di pacifismo e di nonviolenza, reazione anche alla violenza armatista degli anni ’70, si torna a costruire un immaginario di uno scontro reale, ampio, radicale, capace di costruire attorno a sé un grande consenso. La violenza di massa viene in qualche maniera sdoganata. E l’autonomia appoggia con nettezza questa lotta, anche per questa forma che assume.

Con la prima Intifada noi a Torino sulla questione Palestinese abbiamo avuto una grossa partecipazione, rompeva un po’ con lo schema precedente, solo armatista di Settembre nero, dell’Olp. Lì era una lotta di massa e popolare, connotati più simile ai percorsi che lavoravamo a sviluppare.

Nel 1987 c’è stato anche il caso Pezzana, ma col senno di poi considero una iniziativa significativa e giusta. Non dobbiamo avere niente da recriminare. Avevamo messo in difficoltà Dp, che si erano dissociati dalla nostra iniziativa. Le molotov che erano state tirate alla sua libreria da degli spontaneisti libertari, in maniera un po’ avventata, alla fine non avevano scalfito il nostro intervento, al limite lo avevano potenziato.

Sfoglia “Crack n. 1” e “Crack n. 2“:

Sfoglia “Crack n. 3” e “Crack n. 4“:

Sfoglia “Crack n. 5” e “Crack n. 6“:

Sfoglia “Crack n. 7” e “Crack n. 8“:

Siamo arrivati al 1989 dopo inizieranno gli anni novanta…….

Sfoglia “Subbuglio“:

Manifestazione 31 marzo 1984 contro le carceri speciali:

“Intervento di Savino compagno di Chieri”

A proposito di ciò che Giorgio ha raccontato vorrei approfondire ed aggiungere alcune cose riguardo al Collettivo Chierese. Nei primi anni ’80 ho conosciuto Laki, studente medio. Con lui giravano Riki e Bruno. Io conoscevo alcuni compagni di Lotta Continua che avevano da poco cambiato sede, da via N. S. della Scala a via Palazzo di Città. In seguito agli avvenimenti di quegli anni – Bologna e lo scioglimento di L.C. – i compagni (tra questi ricordo Claudio, Matteo, Maria, Luciana, i fratelli Pinna, Alvise, Elio e Sally) erano ben disposti a ospitare nella nuova sede giovani e studenti per intraprendere nuove lotte.

Quello che colpiva di Laki era il suo tascapane con su scritto “Curcio libero”: si rileva essere uno con cui portare avanti delle iniziative, per esempio sull’operaismo. Chieri era una città tessile; a Riva presso Chieri la fabbrica Aspera aveva licenziato dei sindacalisti, tra cui Alberto e Salvatore. Pertanto all’inizio degli anni ’80 ci sono manifestazioni per la riassunzione dei licenziati e si crea una grande mobilitazione cittadina contro il riassetto della fabbrica. Con alcuni compagni/e e sottoproletari del sud viene occupato un palazzo in zona “case gialle”; alcuni di loro vi abitano ancora.

In quel periodo iniziava a circolare l’eroina; molti iniziavano a farne uso, anche alcuni compagni. Insieme al Gruppo Abele, Acli, Pace e cooperazione abbiamo organizzato una marcia da Chieri ad Andezeno con cinquecento persone a favore dell’apertura di una cascina per l’accoglienza di tossicodipendenti. Naturalmente il territorio non era così favorevole all’iniziativa; tuttavia oggi questa struttura continua ad accogliere sia tossicodipendenti sia malati di Aids. Sempre sulla tematica contro l’eroina avevamo un contatto con compagni/e di Copenaghen che avevano occupato Cristiania e che tramite Domenico Pinna erano venuti a Chieri in pullman per confrontarsi con noi su tale problematica. Il tutto si è poi concluso con una bella partita di calcio a Berzano San Pietro.

Sempre con Laki a fine ’79 – inizio ’80, curiosi di ciò che stava capitando a Zurigo, ci mettiamo in viaggio per la Svizzera in autostop per partecipare a una manifestazione e ad un’occupazione di uno spazio nella città. Questa esperienza ci porta poi a ragionare sull’emarginazione giovanile e sugli spazi sociali. In seguito chiederemo al sindaco di allora, Patrito del PSI, uno spazio per allestire una mostra sul disagio giovanile.

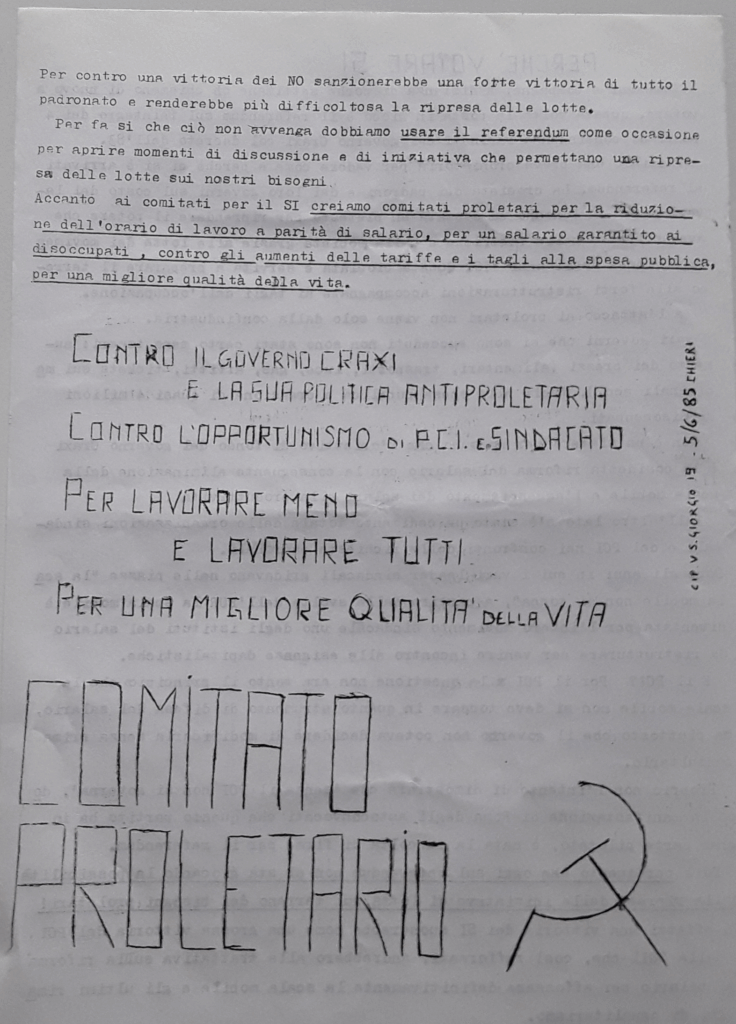

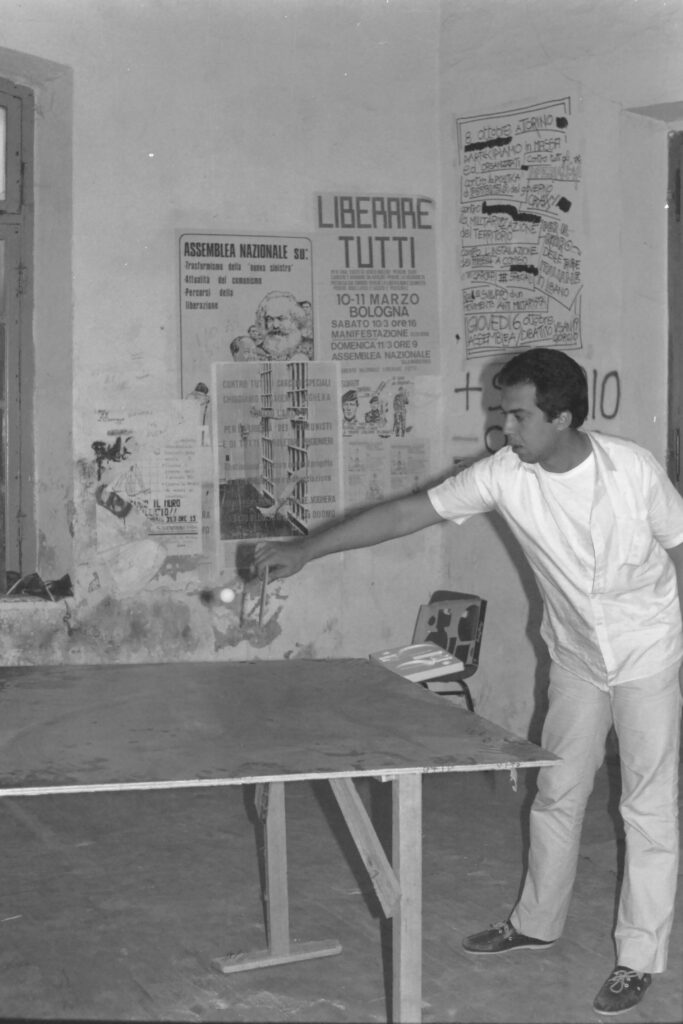

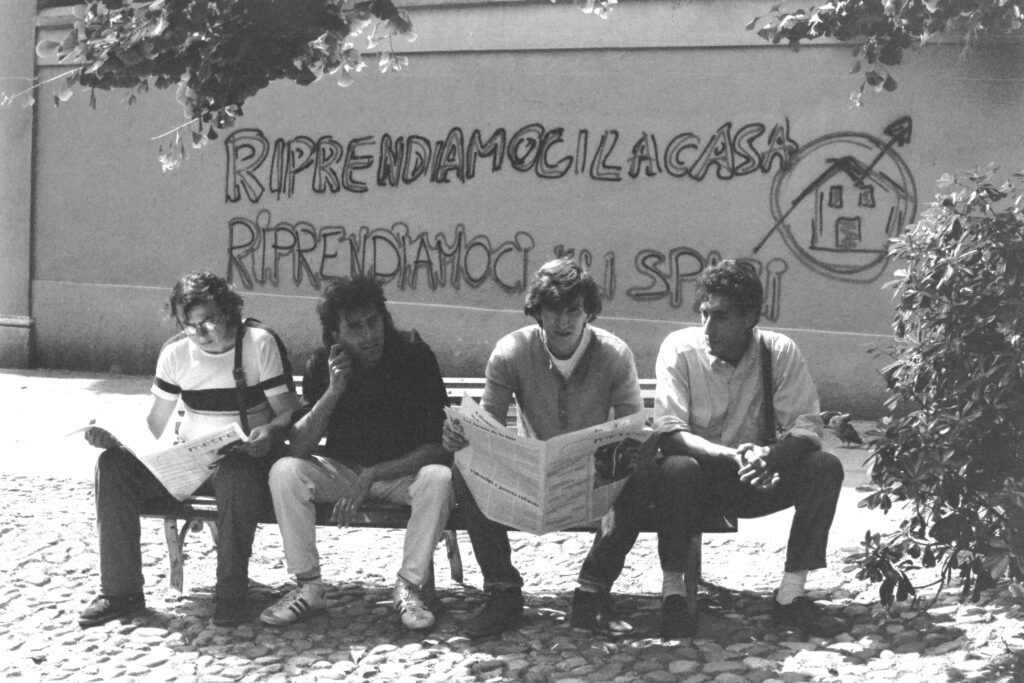

Questa esposizione viene presentata in via San Giorgio; dopo tre giorni rivendichiamo il posto come spazio occupato. Per un paio di anni lo abbiamo gestito come centro di documentazione, facendo concerti, corsi di yoga, corsi di chitarra, di inglese ecc. Si tratta di un centro sociale aperto a tutti, unico in Piemonte. Tutte le settimane si tengono spaghettate a cura di Mimmo. In questa sede si tenevano anche le riunioni dei parenti dei detenuti, la madre di Jovine ne era la coordinatrice.

La fanzine “Megafono” era la voce che diffondeva notizie, inchieste contro le condizioni carcerarie, la tortura. In quel periodo si parlava anche di Leonardo e delle percosse ricevute in carcere, del Salvador e dei suoi massacri. Una domenica mattina a Chieri appare una scritta sulla facciata al Duomo dove avrebbe celebrato la messa il vescovo di allora; questa scritta diceva:” In Salvador massacri, in Italia le torture. Democrazia Cristiana assassina”.

Una tematica che ci interessava era l’internazionalismo: organizzavamo incontri che il nostro “tuttologo” Gian preparava su Palestina, Irlanda del Nord, Polonia…Con centinaia di ragazzi/e abbiamo organizzato uno sciopero e una manifestazione su Solidarnosc.

Luciano e Mariarosa intraprendono un viaggio in Nicaragua e si fanno portavoce dell’esperienza nel collettivo chierese con cui si discute al loro ritorno sulla rivoluzione nicaraguense.

Un’altra tematica che ci interessava e che portavano avanti Miranda, Ivana, Luciana e Mariarosa era il femminismo.

Nel’81 una delegazione di quindici chieresi è presente a Bologna al Convegno Internazionale Giovanile. Questa esperienza ci ha rafforzato e convinto a seguire il movimento dell’Autonomia Operaia e quindi a partecipare a riunioni e assemblee nazionali. Siamo anche andati al campeggio di Cerano contro la centrale a carbone ed abbiamo conosciuto i/le compagni/e di Brindisi, Roma, e del sud in generale. Vincenzo Miliucci ad un comizio ci definì “i compagni del nord che calavano dalla frontiera francese e dalla Val di Susa”: era il 1981. Mi colpì così tanto l’intervento di Miliucci che, incontrandolo ad una manifestazione in Val Susa, lo abbracciai e lo ringraziai per averci incitato alla lotta che ancora oggi ci vede protagonisti.

Nell’82 sempre a Cerano compariamo come organizzatori del campeggio sul manifesto. C’erano anche compagni/e da Firenze e Padova, tra cui Dario Padovan con cui prendiamo contatto e stringiamo amicizia. La rete dell’autonomia si infittisce, sempre più città si uniscono; il movimento si definisce antinucleare e antimperialista. Da qui si avviano molte manifestazioni e campeggi dell’area dell’autonomia unita da nord a sud, tra cui a Comiso, Montalto di Castro, Aviano, Baragazza, Nebrodi, Caronia e molti altri posti.

L’esperienza delle lotte territoriali a Chieri si trasferisce a Torino dopo aver conosciuto Giorgio a Comiso.

Le lotte dall’84 in poi ci vedono protagonisti anche ad Asti quando andiamo a disturbare e interrompere il primo incontro dell’Union Piemonteisa – oggi Lega Nord. Tante battaglie portate avanti con l’autonomia torinese verranno raccontate più approfonditamente da Giorgio, Laki, Miranda, Ivana.

A Chieri oggi abbiamo uno spazio da molti anni, il Cubo, dove si dibatte di problematiche del territorio e che riunisce tutte le organizzazioni ambientaliste del chierese e la lotta No Gronda / No Tangest.

Ricordo tutti i compagni e le compagne che hanno partecipato alle lotte suddette: Laki, Gian, Ciano, Ivana, Miranda, Silvana, Mariarosa, Bia, Sergio, Guido, Miki, Lorenzo, Mimmo, Graziano, Edo, Matteo, Luciana, Riki, Bruno e tanti altri.

“Intervista a Laki – I collettivi autonomi a Chieri e a Torino negli anni ‘80”

Luca Perrone: Qual è la tua formazione politica e come arrivi all’Autonomia operaia?

Laki: Sono nato nel 1962 in una borgata dell’astigiano, vicino a Chieri. Famiglia contadina abituata a spaccarsi la schiena di lavoro, con mio padre pendolare alla Fiat Mirafiori, turni di notte in fabbrica e poi di giorno “le bestie” ed i campi. Nella mia borgata c’era una scuola con classe unica (dalla prima alla quinta, tutti insieme) che venne chiusa e fummo “catapultati” nel vicino paese, dove una maestra anziana e fascista mostrava un forte disprezzo per noi che venivamo dalle campagne. Quando arrivo al liceo scientifico nell’autunno del 1976 mi si apre un mondo nuovo. Per me Chieri era una “metropoli” e l’impatto scolastico fu liberatorio: irrompono in classe tre “eroi” che senza timore nei confronti dell’insegnante si rivolgono direttamente a noi: «Compagni! Non ci sono i finanziamenti per la scuola (si contestava ai tempi il decreto Malfatti sulla riorganizzazione del personale scolastico), i professori non sono ancora stati assegnati, voi siete la sezione E, quella degli sfigati che arrivano dalla cintura e quindi la vostra classe è destinata ad essere “smembrata”, quindi abbiamo deciso anche per questi problemi di occupare la scuola!». Tra questi tre “eroi” che sfidavano l’autorità c’era Guido Chiesa, il futuro regista. Lì ho scoperto che non era scontato il dover subire l’Autorità, ma potevi ribellarti, essere protagonista, cercare di ribaltare le regole del gioco. Quattordicenne mi precipitai “anima e corpo” nel Movimento. Iniziai ad acquistare “Lotta continua” quotidianamente, A/Traverso ed a leggere Bifo (Franco Berardi), che mi influenzò molto, in particolare per l’aspetto creativo. Erano i tempi degli “Indiani Metropolitani” e mi sentivo pienamente parte di quel tentativo di “Assalto al cielo” che una parte della mia generazione viveva con forte intensità. La mia fu una esperienza tutta di Movimento, nel senso che non è che ti dicevi «sono un autonomo» o «sono di LC». Avevamo un collettivo studentesco e pubblicavamo un giornale mensile (rigorosamente ciclostilato). Esplode il ’77, ed io me lo vivo in modo totalizzante. La mia prima manifestazione a Torino fu quella tristemente nota come “L’Angelo Azzurro” dove, in seguito all’omicidio a Roma del compagno Walter Rossi da parte dei fascisti, un corteo immenso tenta l’assalto alla sede missina di c.so Francia: scontri pesanti con la polizia, lanci di molotov, l’assalto alla Cisnal e la tragica morte di un ragazzo innocente rimasto intrappolato durante l’incendio di un bar allora noto per lo spaccio di eroina. L’episodio fu parte di una crisi profonda di tanti compagni della generazione precedente alla mia: si può dire che il Movimento ‘77 a Torino abbassava il sipario quel giorno con quel lacerante episodio nello stesso momento in cui io mi affacciavo all’impegno politico.

Luca: Quale era la situazione chierese in quegli anni?

Laki: Chieri era una cittadina operaia, prevalentemente tessile, con tanta immigrazione dal sud . Una realtà che aveva vissuto un forte radicamento di Lotta Continua. Ai margini un’area numerosa di ribellione giovanile “antisistema” che si esprimeva in alcuni gruppi che ai tempi chiamavamo “fricchettoni“. Ed un movimento studentesco discretamente forte ma chiuso nel “ghetto scuola”. La generazione di compagni precedente era numerosa ma immersa in quello che allora si chiamava “riflusso”, dopo la lunga stagione di lotte precedente. Tanti “cani sciolti” come ci si autodefiniva al tempo. E con un senso di sconfitta come “refrain” di sottofondo. Mi sentivo come quello che arriva ad una festa incredibile durata settimane, ma ci arriva l’ultimo giorno, quando tutti sono stanchi e stanno andando via. In giro breve eravamo passati da “Chi ha detto che non c’è“ ad “Ultimo mohicano” … per dirla alla Gianfranco Manfredi. Dall’assalto al cielo del ’77 ci trovammo catapultati nella “geometrica potenza” di via Fani e gli spazi di movimento si chiudevano sempre più. Da un movimento di massa ad un reducismo triste e cupo. Ricordo il rapimento Moro e le lacerazioni tra i compagni. Ed il 7 aprile ’79, la repressione, tutti gli spazi di movimento che si chiudevano. E l’eroina. Potente quella: a Chieri si divorava i compagni ad uno ad uno, in particolare quelli di estrazione più proletaria. Il 7 aprile ’79 ero nella piazzetta di Chieri, con alcuni compagni di LC e cani sciolti vari. Volevamo partire per Padova, eravamo convinti che di fronte a questo arresto di massa dei compagni dell’Autonomia ci sarebbe stata una piazza strapiena, una rivolta. Invece un atroce silenzio. Mantengo alcuni contatti con Lotta Continua di c.so San Maurizio a Torino e con alcuni compagni di Chieri allacciamo contatti con gli anarchici di via Ravenna. Nell’80 vado alle porte di Mirafiori per i licenziamenti, mi ricordo un’assemblea infuocata a Palazzo Nuovo sui 61 licenziati l’anno prima, ci andammo in autostop io e Guido Chiesa. C’erano componenti molto agguerrite e c’era molta tensione, la ricordo bene. In quegli anni – ormai “cane sciolto” – mi avvicino al gruppo dei “fricchettoni” della piazzetta, dai quali poi uscirà una parte dei militanti più attivi del Circolo giovanile (Savino, Biagio, Franco Cantù, Luciano Runc, Edo, Sergio e Guido, e tanti altri).

Nell’82 ricordo la manifestazione contro il presidente americano Reagan a Roma: parto con lo spezzone e il treno organizzato da Lotta Continua per il comunismo, poi mi inserisco nello spezzone degli autonomi romani. Fu abbastanza traumatico, fummo caricati dalla polizia. Una compagna dei Volsci dice di scappare, la polizia entrava nei portoni e manganellava. Corro via, in questa metropoli che non conoscevo. Ero in jeans, camicia fuori dai pantaloni e occhi che lacrimavano perché c’erano stati tantissimi lacrimogeni, mi metto alla fermata del pullman e penso: «Me ne sto qui bravo, poi vado alla stazione per riprendere il treno e torno a Torino». Lì vedo arrivare un macchinone, un Mercedes con i vetri scuri che si ferma all’improvviso. Mi dico: «Cazzo, i fascisti!». Vedo una volante della polizia che li affianca, tira giù il finestrino e parlano, allora penso «Va be’, allora è polizia in borghese». Escono dal Mercedes cinque “marcantoni” alti un metro e novanta con delle spranghe enormi, con le bandiere rosse avvolte sopra, con il volto mascherato. Erano cinque “autonomi da giornale”… erano delle squadre speciali come quelle che aveva usato Cossiga. La mente lavora veloce, non sono fascisti, sono poliziotti in borghese, però hanno le spranghe e sono mascherati, non sono di certo qui per spargere carezze. Non so se sono scappato prima io o se mi sono venuti incontro loro, mi inseguono gridando «Comunista di merda! Comunista bastardo!». Io mi metto a correre, sempre pensando che siamo a Roma e qui non si scherza. A un certo punto entro dentro un albergo urlando «Aiuto, aiuto! I fascisti mi vogliono ammazzare!», mi dicono «Sali su! Sali su!» Salgo su, incontro una signora che aveva la porta aperta, le dico: «Mi faccia entrare, i fascisti mi vogliono ammazzare». «No, no, vai lì! Vai lì!», erano tre bagni “comuni” (probabilmente era un albergo). Entro, chiudo, metto i piedi su, che guardando dal basso non possano vedermi. Mi dico: «Bene, l’ho scampata». Poi a un certo punto sento «Pss… Pss…Comunista di merda dove sei? » Già mi immaginavo: «Laki vive nelle nostre lotte»… Rimango paralizzato, sento soltanto un calcio che sfonda la porta e una pistola, io la ricordo avvolta in una specie di straccio e me la infilano quasi dentro la bocca. A quel punto mi hanno trascinato fuori e ricordo che finì la mia foto su «Paese sera», mentre mi tiravano via di forza. Mi portarono in questura con questa volante, a tutta velocità, che passava col rosso con il rischio di investire passanti, e io tra me dicevo: «Sono un ragazzino di 19 anni, che bisogno c’è di tutta questa follia?». Siamo una trentina, ci tengono lì fino al mattino e alle sei ci rilasciano, io non avevo un soldo in tasca, arriva Cespuglio (Angelo Brambilla), uno di Lotta Continua per il comunismo di Milano, e diede i soldi per il treno a chi non li aveva per tornare a casa. Questo è stato il mio primo incontro con Roma e con l’Autonomia.

Luca: Cosa ti attraeva dell’autonomia?

Laki: Intanto era vista dalla provincia, e quello che io leggevo su L’espresso, Panorama, Repubblica. Mi ricordo la foto dell’Università occupata di Lettere a Roma, la Porsche messa di traverso con tutti i compagni sopra con i fazzoletti, c’è questo protagonismo potente dei soggetti. Non mi hanno mai affascinato di per sé le azioni armate, mi interessava il protagonismo degli studenti, dei soggetti sociali, mi dava questo senso di appartenenza. C’era la fascinazione del gesto della rivolta, sicuramente. Era la radicalità che esprimeva quel movimento nella componente autonoma, come veniva riportata dai giornali. Avanguardia operaia o il Pdup non suscitavano le stesse emozioni…

Luca: Cosa succede dopo il corteo contro Reagan e come nasce la realtà organizzata chierese?

Laki: Dopo questo “battesimo del fuoco” inizia la mia militanza politica nel senso di organizzazione, col tentativo di creare qualcosa di strutturato, dopo gli anni del riflusso. A giugno siamo a Roma contro Reagan, ad agosto con un consistente gruppo di compagni di Chieri andiamo a Bologna, dove c’era il secondo anniversario della Strage di Bologna, e lì conosciamo i compagni dell’Autonomia bolognese e padovana. Conosciamo Bidellus, che era un “senzatetto dell’autonomia”, originario di Vercelli; ci fa conoscere la realtà di Bologna, dormiamo nella facoltà di architettura che era stata occupata, vedo queste botte tremende tra il servizio d’ordine del Pci e i compagni dell’Autonomia che vogliono entrare in piazza. Conosciamo i compagni dell’Autonomia bolognese, frequentiamo Bologna, i primi punk “No Future” che a Bologna si erano molto diffusi. Conosciamo i compagni veneti, che non erano di Sherwood, ma i “frazionisti” dei Cpt, ricordo in particolare Aldo. Io e Savino iniziamo ad abbozzare alcuni rapporti e legami. Ma eravamo in un’epoca ante qualsiasi cosa, erano contatti telefonici o per posta. Sempre in quell’anno andiamo, con il gruppo di compagni di Chieri, al campeggio di Cerano, vicino a Brindisi. Era un campeggio contro una centrale a carbone. Li conosciamo i Volsci e Vincenzo Miliucci, che era molto interessato alla nostra presenza di compagni torinesi. Dopo Cerano iniziamo a scriverci con Miliucci. In autunno io e Savino andiamo a Zurigo, perché c’era una manifestazione, c’era un centro sociale occupato. Vediamo la polizia sparare pallottole di plastica… cilindriche, durissime. Gli autonomi non erano tanti, qualche centinaio. Conosciamo questa realtà del centro autonomo occupato e quando torniamo a Chieri con Savino ed altri compagni decidiamo di provare a fare a Chieri un’esperienza simile. C’era un grande salone del Comune che non veniva usato da anni, in buono stato interno, già lo avevamo chiesto un già un paio di volte per dei dibattiti sul nucleare, con quelli di Lotta continua di Chieri. Andiamo da Patrito, non so se era già Sindaco o assessore alla cultura, era della sinistra socialista, e gli chiediamo le chiavi di questo posto per fare una mostra contro l’alienazione giovanile e l’eroina. Facciamo questa bellissima mostra, ci viene un sacco di gente. Alla fine di questa mostra non restituiamo le chiavi facendo presente: «Patrito, c’è troppa disgregazione giovanile a Chieri, non si risolve in 15 giorni, noi continuiamo». Loro lo hanno accettato, non c’è stata alcuna intimazione di sgombero, c’è stata solo un po’ di tensione perché a un certo punto noi facemmo un bollettino contro la tortura, allora il clima era ancora pesante. Lì Patrito mi chiamò dicendo che i carabinieri gli avevano detto che non era possibile che questo venisse stampato a spese del Comune, che ci dava sia il ciclostile che la carta. Si apre questa stagione di Chieri che dura cinque anni credo, ci chiamavamo Circolo giovanile Chieri. Grazie a questo spazio avevamo aggregato un notevole gruppo di compagni, una componente che arrivava dai “fricchettoni” della piazzetta ( Savino, Biagio, Gianca, Luciano Runc, Franco Cantù, Sergio e Guido, Frank Martello, ecc.), una componente di cani sciolti ex LC (Matteo, Luciano e sua moglie Mariarosa, Pinna, etc), una componente degli studenti medi (Miranda, Ivana, Ricky e suo fratello Bruno, Silvana etc.) e un discreto numero di “truzzi” della piazza Cavour (sottoproletari di quartiere tra cui il mitico Mimmo, che ci seguirà per molti anni nelle diverse iniziative anche nazionali). Organizzammo anche una manifestazione cittadina con lo slogan “Fuori la passività dai nostri cervelli, fuori l’eroina dalle nostre vene”.

Anche sui manifesti nazionali Miliucci ci inseriva come Circolo Giovanile Chieri, cosi per la manifestazione contro il supercarcere femminile di Voghera nel 1984. L’intervento che facevamo era sulla disgregazione giovanile, ma davamo anche molto spazio alle tematiche nazionali: carceri speciali, soldati italiani in Libano, antinucleare, antimilitarismo, etc. Un paio di compagni che seguivano l’intervento internazionalista partirono per il Nicaragua per un campo di solidarietà e lavoro. A Chieri c’era un livello di disgregazione sociale pesante, lo si vedeva con l’eroina, lo si sentiva nelle strade. A livello nazionale i contatti si erano avviati, Miliucci ci scriveva e ci teneva al corrente delle iniziative che si prefiguravano. L’anno dopo torniamo al campeggio di Cerano. A luglio dell’83 c’era stata Voghera, andiamo a Comiso ad agosto al campeggio Imac, dove ci sono delle cariche pesantissime e conosciamo Giorgio Rossetto (che credo fosse andato lì individualmente). A Voghera ci sono quelli del collettivo di via Paesana di Torino. Stavamo pian piano cercando di creare una rete di contatti con i compagni sparsi di Torino, Avevamo individuato quelli del giornale «Critica» che poi diventeranno S-contro: Marco, Betty, Efisio, Sergio, erano un gruppo apparentemente molto compatto ma un po’ chiuso. Nelle varie manifestazioni, c’era stata una manifestazione contro il nucleare organizzato da LCxC ad Architettura, entriamo in contatto con alcuni che orbitano in questa area: Giancarlo di Vinovo, Fabietto ed altri. Nel contempo stringiamo rapporti con un gruppo di compagni che si ritrovano in via Paesana e che ci invitano alle loro riunioni. Doveva essere la vecchia sede di un gruppo bordighista, era un gruppo variegato, i leader erano Graziella Bronzini e il suo compagno Gastone, arrivavano da Ivrea, loro erano bordighisti storici (non so di quale sottofrazione di Programma Comunista) ma aveva deciso di “sciogliersi nel movimento”, ed erano legati al Coordinamento dei Comitati contro la repressione ed al Comitato Disoccupati. Iniziamo ad andare a tutte le riunioni, ci trovavamo una volta alla settimana. Si crea una buona sintonia.

A Chieri intanto nel Circolo Giovanile passano tantissime persone, Savino e io eravamo quelli che avevamo mosso un po’ tutto, ma c’erano sempre più soggetti che si rendevano attivi e protagonisti. Noi eravamo compagni di movimento, non intellettuali, a noi interessava la militanza, l’organizzazione, i contatti con i gruppi sociali ed anche la testimonianza politica sulle questioni che ritenevamo rilevani a livello nazionale ed internazionale. A Chieri eravamo riconosciuti ed eravamo riusciti ad essere un punto di riferimento. Quando è venuto Roberto Gremmo a Chieri, prima che aprissimo il centro sociale, abbiamo organizzato una iniziativa per boicottare quella di quei protoleghisti, che avevano fatto un manifesto per l’esclusione degli insegnanti meridionali dalle scuole piemontesi. Gli ex LC ci hanno snobbato in quanto sottostimavano la questione, allora ci siamo tirati dietro i sottoproletari della zona per irrompere nel locale (una ventina di persone) ma al nostro arrivo Gremmo – visto il clima di tensione – se l’era data a gambe levate ed aveva disdetto l’iniziativa (qualcuno aveva telefonato minacciando la presena di un orgigno, leggemmo sui giornali).

Luca: Nel 1985 nasce il Collettivo comunista torinese, cioè la prima ricostruzione di un collettivo torinese che fa riferimento all’Autonomia operaia. Come ci si arriva?

Su questa parte preferirei lasciare spazio a Giorgio, che nell’intervista che mi precede spiega tutto molto bene, e peraltro fu il principale artefice di questo progetto. In sintesi nell’83 ci sono le scadenze di Voghera e Comiso, poi a Bologna ci sarà il corteo del Coordinamento Liberare tutti, ad aggiungersi ai chieresi c’è tutta una serie di compagni di Torino: Ermelinda, Massimo, Bruno e Assunta, Graziella, Giancarlo di Vinovo ed in particolare ricordo l’attivismo di Tonino (ex Bordighista divenuto militante autonomo doc) etc. che pian piano si aggregano e sedimentano il loro impegno. Andiamo al Convegno contro la repressione di Padova del Coordinamento Liberare tutti ed alle iniziative per Pedro.

A un certo punto Giorgio trova la sede di corso Casale. Avevamo la necessità di staccarci da via Paesana, Graziella Bronzini era una bravissima compagna, ma abbastanza “manipolatrice”, anche nei rapporti con il nazionale e non era vista come componente “autonoma”. Cosi riusciamo finalmente a dar vita ad un posto nostro, come componente autonoma. Mettiamo su il Collettivo comunista torinese, poi Collettivo comunista autonomo. Inizierà la stagione della lotta contro il nucleare (con la marcia Crescentino Trino nel marzo ’85 e tutte le iniziative successive), arriveranno gli studenti medi di Fuori dai Banchi \ Collettivo Kaos (Sandrino, Maurino, Luisa, Chicco, Fabrizio e tanti altri). Quando hai una sede è più facile aggregare. La componente più giovane che prima frequentava via Paesana passa con noi per un discorso di affinità (Tonino, Ermelinda, Massimo, Bruno ed Assunta in particolare). Giorgio tiene i contatti nazionali, intanto arriva Italo, Luca (che mi sta facendo l’intervista) e molti nuovi compagni. Con la stagione delle lotte antinucleari intrecciamo forti contatti i compagni di Alessandria e di altre realtà piemontesi. Ed iniziamo ad avere rapporti più stretti sia con Avaria (collettivo punk anarchico) che con S-Contro, Sergio in particolare.

Nel 1987 io mi sposto a Torino, per seguire meglio le cose, anche perché avevo avuto la “perquisa” Digos a casa e i miei genitori non avevano gradito…

Luca: Quando è che cambia radicalmente il nostro modo di fare politica?

Laki: Fino al 1987 la realtà della militanza politica era modellata su quella degli anni ’70: le riunioni e le manifestazioni, magari tante, ma non c’era la quotidianità. Ci vedevamo per la riunione e andavamo alla manifestazione, al di fuori di questo si tornava in famiglia. Le modalità della militanza politica cambiano con l’apertura della stagione di lotta sugli spazi sociali: non era più riunione / manifestazione, avevamo finalmente spazi quotidiani comuni, ci vedevamo la sera, facevamo le feste e organizzavamo le lotte, era una dimensione radicalmente differente, tutto un altro modo di vivere la militanza. Questa stagione si apre quando entriamo in stretto contatto con una componente nuova, tra questi in particolare Paolo, Paoletta, Bimbo etc., che ci fa fare un salto qualitativo importante. Fondano il collettivo Rosebud e nell’agosto dell’87 insieme al collettivo Kaos (studenti medi), vanno ad occupare un palazzone in piazza Emanuele Filiberto, un’occupazione a scopo abitativo. Li sgomberano nel giro di una ventina di giorni. Ci inseriamo anche noi, con Giorgio, Domizio e altri, occupiamo via Sant’Agostino 20 come centro sociale, non a scopo abitativo, sempre lì vicino. A questa occupazione partecipano anche alcuni compagni di S-Contro (Betty, Efisio, Marco, Sergio). Era un negozietto piccolino. Veniamo sgomberati a suon di “bastonate” dalla malavita locale a cui dava fastidio la presenza della polizia. Da lì partiamo con il Collettivo Spazi Metropolitani, che ci unisce tutti, e con una stagione di occupazioni: a ottobre occupiamo il convitto di via Santa Chiara. Anche lì una dimensione diversa, fai le feste, i concerti, c’è una socialità, non è più il militante anni ’70 che fa la sua vita normale poi va alla riunione e alla manifestazione. In realtà già a Chieri avevo vissuto un po’ questa dimensione, l’avevamo intravista a Zurigo. Teniamo quel convitto per trenta giorni e quando finisce andiamo a occupare corso Regina, il futuro Askatasuna. Lo abbiamo occupato due volte, la seconda nell’89. Ci facciamo identificare e denunciare, cinque giorni dopo ci sgomberano perché la Circoscrizione aveva detto che «a breve» sarebbero partiti i lavori di adeguamento della scuola. Poi un anno era ancora lì vuoto e lo rioccupiamo subito dopo lo sgombero del Leoncavallo. Ed in seguito ad una trattativa con l’assessore democristiano ai giovani Leo, lasciamo i locali ed otteniamo i Murazzi. Era un locale immenso, adatto per i concerti e per le nostre iniziative. Non ricordo la questione giuridica, probabilmente era una concessione che era stata data per un po’ di anni, non era un’occupazione. Poi, scaduta la concessione, ci sono rimasti dentro. Eravamo entrati in modo legale. L’ambiente esterno dei Murazzi non era quello che sarà poi diventato nei decenni successivi, allora era “pesantuccio”, ricordo gli scontri a mazzate tra bande di tunisini e marocchini.

Con l’apertura dei CSA Murazzi si acquista una dimensione completamente differente di militanza, ci vai, ci cucini e ci mangi, ci organizzi e ci senti il concerto, è un punto di riferimento per un’area incredibilmente ampia. Si passa da un minoritarismo quasi di “testimonianza” ad essere una componente importante sia in piazza che nel dibattito politico e sociale torinese.

Luca: Questo minoritarismo, proprio di quei primi anni ’80, era frutto di una sconfitta molto grossa. Provare a ricostruire l’autonomia è stato davvero uno sforzo volontaristico pazzesco, dove alcune, poche persone, cercano di ricostruire un qualcosa che sembra davvero sconfitto e seppellito da secoli di galera. Negli anni ’80 il ribellismo era forse l’orizzonte massimo che poteva assumere un’esperienza di quel tipo.

Laki: Sicuramente noi, come componente autonoma, ma questo valeva anche per le componenti anarchiche, eravamo nell’ottica del ribellismo giovanile. Non nascevamo da un percorso intellettuale, e tanto meno avevamo tra di noi dei “figli di papà “. Eravamo ragazzi che avevamo vissuto delle contraddizioni, anche famigliari, nel loro percorso di crescita, ci confrontavamo con un problema di integrazione in una società che a guardarla con un minimo spirito critico faceva decisamente schifo ed il pensiero di venirne integrati ci faceva orrore. Per non parlare dell’orizzonte reso cupo dalla repressione violenta, dalla tortura e delle carceri speciali dove erano finiti tanti della generazione precedente che avevano provato a ribellarsi. In noi c’era questo ribellismo esistenziale diverso dai comunisti degli anni ’50, dai movimenti studenteschi del ‘68/70. O da chi si era formato sull’impianto teorico operaista. Noi eravamo giovani, militanti e soprattutto ribelli. Con tutti i limiti (ma anche la ricchezza) che questo comportava. Non a caso si era abbastanza in sintonia con i giovanissimi dei gruppi punk anarchici. Questa componente era anche dentro di noi, ma noi – con qualche anno in più – la si coniugava con gli strumenti (pochi e malandati) e la dimensione di “immaginario” lasciati sul terreno dalla generazione militante precedente.

Del nostro “ribellismo” l’aspetto più prezioso sono state le soggettività che siamo riusciti ad aggregare e la ricchezza che abbiamo saputo esprimere, come punto di riferimento politico ed anche culturale per una parte della città.

Quello più negativo riguarda l’ostinato settarismo (peraltro ereditato dal modello gruppettaro degli anni ’70) che ha prodotto molti danni ai percorsi soggettivi ed al movimento nel suo complesso. L’altro aspetto che secondo me non abbiamo saputo tenere in debito conto è quello dell’“egemonia” che è necessario proiettare sulla classe che intendi rappresentare. Ma si aprirebbe qui un discorso troppo lungo e complesso. Per esempio sull’impatto che ha avuto l’immigrazione di massa sulle classi sociali più basse, nei quartieri proletari e sottoproletari. Noi abbiamo giustamente combattuto ogni forma di razzismo, soprattutto quello si esprimeva politicamente e che su queste contraddizioni sociali forti intendeva costruirsi – ed ha costruito – una “fortuna politica a basso costo” (vedi prima Bossi, poi Salvini, Meloni, fino ai neofascisti di Casapound e gentaglia varia). Ma abbiamo spesso “snobbato” il problema della “sicurezza” come “robaccia di destra, senza intendere che – piaccia o non piaccia – è intrinsecamente legata alla qualità della vita, come condizione materiale di esistenza, al pari del reddito. Ed in alcuni quartieri le contraddizioni laceranti che i nuovi fenomeni migratori hanno prodotto a livello di qualità della vita (e quindi intrinsecamente legati al sentirsi sicuri nell’uscire di casa, vivere il proprio quartiere etc.) non hanno avuto nessuna risposta soddisfacente da parte dei movimenti antagonisti, lasciando una prateria da conquistare alla gentaglia di cui sopra. E’ troppo comodo tacciare di “razzismo” le fasce sociali più deboli che si sono vissute queste contraddizioni sulla loro pelle e nel loro quartiere di giorno in giorno più degradato. Se vivi in Crocetta poi scegliere se essere progressista, libertaria ed a favore dell’integrazione oppure essere un coglione qualsiasi che guarda Rete 4 e tifa per Salvini o Meloni. Ma se abiti in Barriera di Milano o Aurora non sempre puoi scegliere. Perché spesso non ne hai neppure gli strumenti culturali, ma soprattutto perché la realtà è veramente pesante e le contraddizioni le vivi sulla tua pelle. Del resto come avremmo potuto agire volendo farsi carico di queste “contraddizioni in seno al popolo”? Cosa saremmo diventati? Forse non ci saremmo piaciuti.

Luca: Quando interrompi la tua militanza politica nell’Autonomia?

Laki: Eravamo cresciuti esponenzialmente in quegli anni. Da quel giugno 1982 in cui conosciamo i compagni dei Volsci, di passi ne abbiamo fatti tanti per la realtà di Torino e del Piemonte. Siamo partiti dallo zero più totale… ed arriviamo con i Murazzi a rappresentare un’area politica e sociale ampia, con spezzoni alle manifestazioni vivaci, combattivi e vissuti intensamente da centinaia di persone. Nei primi anni ’90 iniziano i “problemi della crescita” che mentre danno vita ad una realtà importante come “Radio Blackout” ed alla nascita di altre realtà occupate (Centro Sociale Isabella e Centro Sociale Gabrio) per contro sono anche frutto e danno vita a divisioni abbastanza laceranti tra i compagni. Che io personalmente mi vivo molto malissimo. Ed in parte questo mi allontana dai percorsi collettivi. E poi c’erano tanti nodi che venivano al pettine, non ultimo quello relativo alla vittoria ottenuta con la battaglia sul nucleare. Mi rendevo conto che senza Cernobyl e senza la componente istituzionale che aveva organizzato il referendum quella battaglia non l’avremmo certo vinta. L’azione diretta era si importante, ma non sufficiente. Contestualmente all’inizio del ‘94 decido con la mia compagna Sara di avere un figlio, e qui per me parte un altro percorso tutto personale. Complicato un paio di anni dopo dalla “separazione” che se pur non esageratamente conflittuale mi porta a fare una scelta netta sull’impiego del mio tempo, che è stata quella di dedicarla a mio figlio. Anche perché ai tempi per un “papà separato” di diritti ve ne erano davvero pochi… e la lotta è stata dura ma oggi mi ritengo una persona soddisfatta, orgoglioso del figlio che ho cresciuto e del rapporto che ho saputo riallacciare con i miei genitori. Come si diceva un tempo: un percorso di ritorno al personale e di fuga dal politico. Ma ho tenuto vivi in questi decenni i rapporti personali con molti dei miei vecchi compagni, in forma più intensa recentemente grazie all’iniziativa tua (Luca) e di Sergio di riaprire spazi di riflessione sulle nostre radici comuni e su quel laboratorio politico che furono gli anni ’80 a Torino ed in Piemonte. In parte questo è nato dall’iniziativa di Luca che ha prodotto il libro su S-Contro (Derive \ Approdi) ed i dibattiti che ne sono seguiti. Mi auspico che questa esperienza editoriale si possa arricchire – in un vicino futuro – con il contributo delle diverse anime e soggettività che sono state l’espressione dell’area autonoma torinese negli anni ’80. Un altrettanto importante percorso di ricostruzione di memoria lo sta organizzando Giorgio tramite il sito Infoaut, a cui cerco di contribuire con una buona mole di materiale fotografico che sto recuperando dai “vecchi cassetti”.

Luca: Nell’Autonomia torinese degli anni ’80, tu e Giorgio sembravate le figure più rappresentative, Giorgio più operativo, tu più intellettuale e riflessivo. Qual era il tuo ruolo in quel gruppo?

Laki: Io ero soltanto un militante, un militante con molto buon senso e ragionevolezza. Tra di noi di intellettuali o “teste pensanti” non ce n’era nessuna. Io ero considerato un “intellettuale” semplicemente perché parlavo poco… Giorgio era una macchina da guerra dal punto di vista dell’organizzazione ed aveva un forte senso pratico ed un buon intuito politico.

Luca: Qual è un bel ricordo di quegli anni?

Laki: Sicuramente la stagione dei Murazzi è stato un periodo incredibilmente nuovo, ricco ed interessante. C’era un senso del collettivo, io ero lì tutti i giorni: smettevo di lavorare alle cinque e mi precipitavo ai Muri. Delle tante stagioni del mio percorso politico quella del CSA è stata quella che ne è valsa più la pena, perché è stato un percorso di vita importante, di emozioni, di contatti umani, di musica, concerti incredibili, creatività.

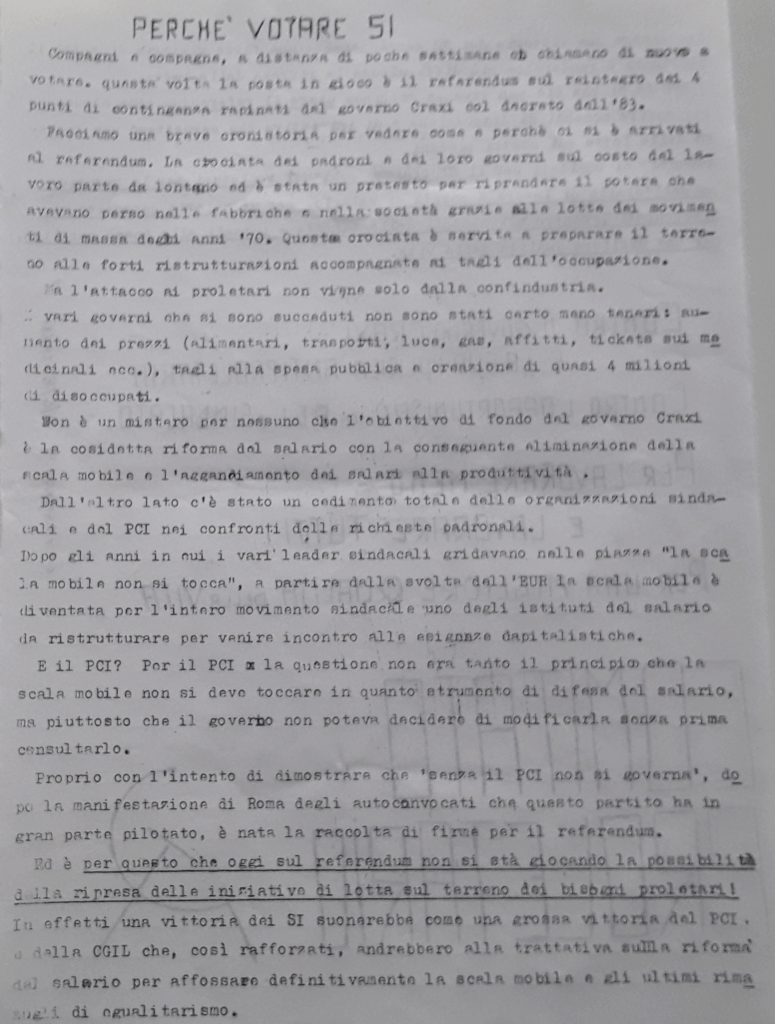

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.