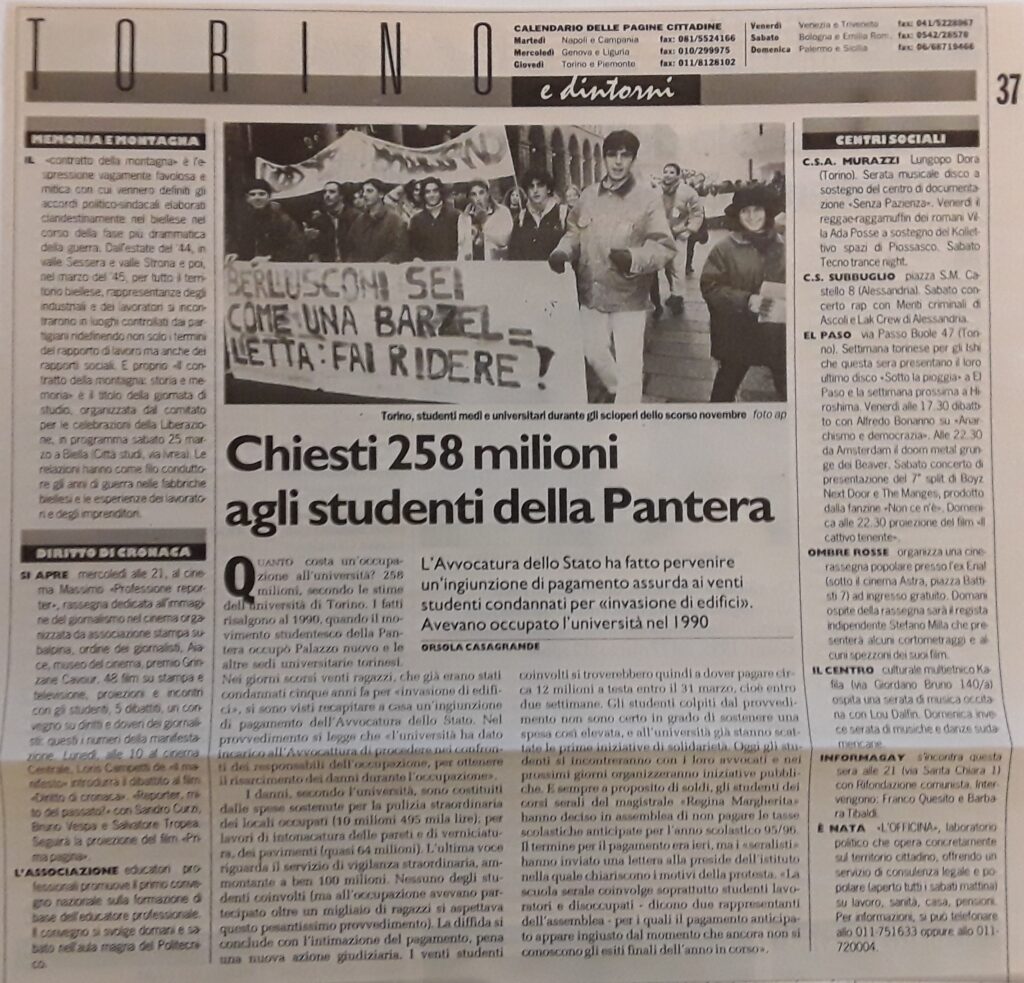

Torino: il movimento della Pantera

2 ottobre 1990

“Stralci di un’intervista a Salvatore e a Luca attivisti della Pantera torinese”

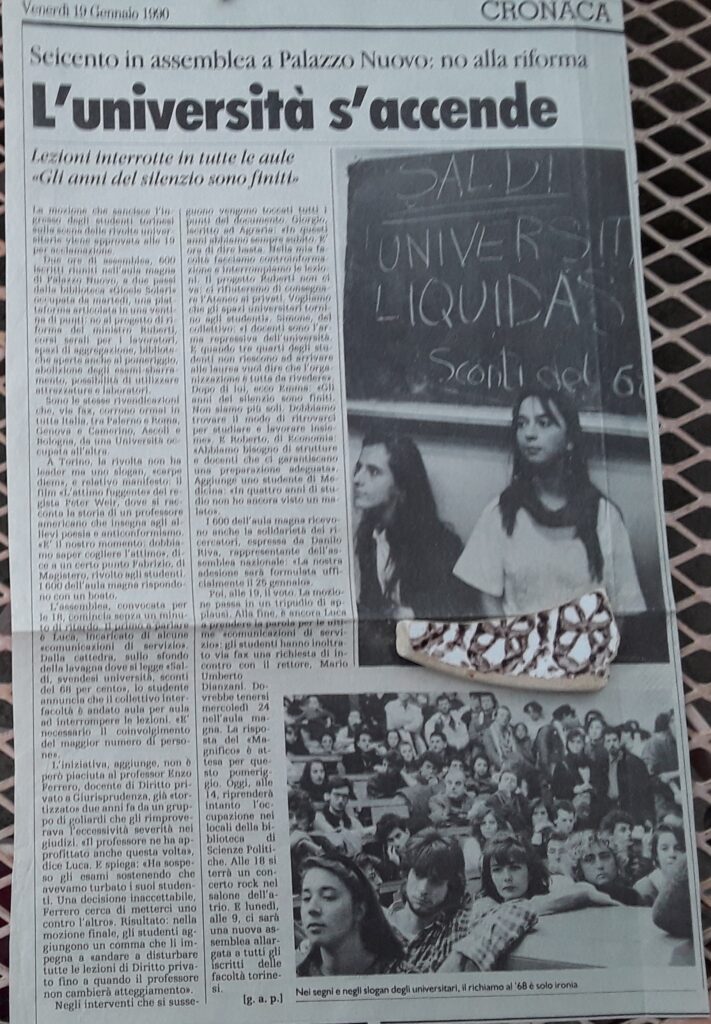

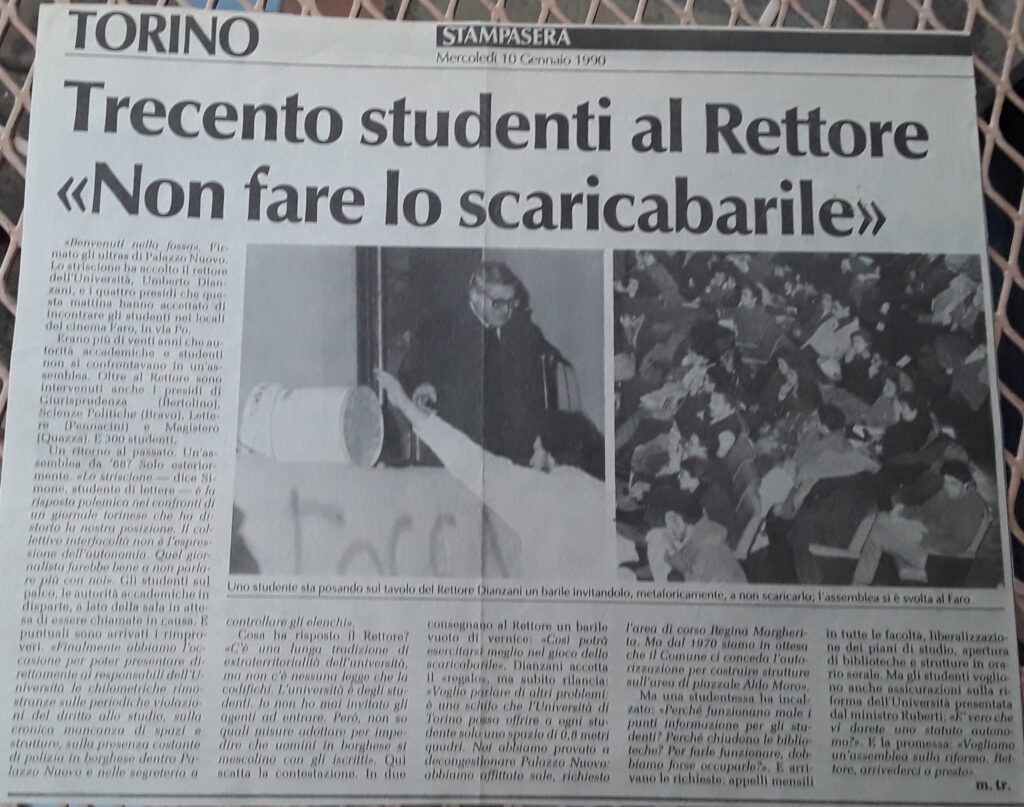

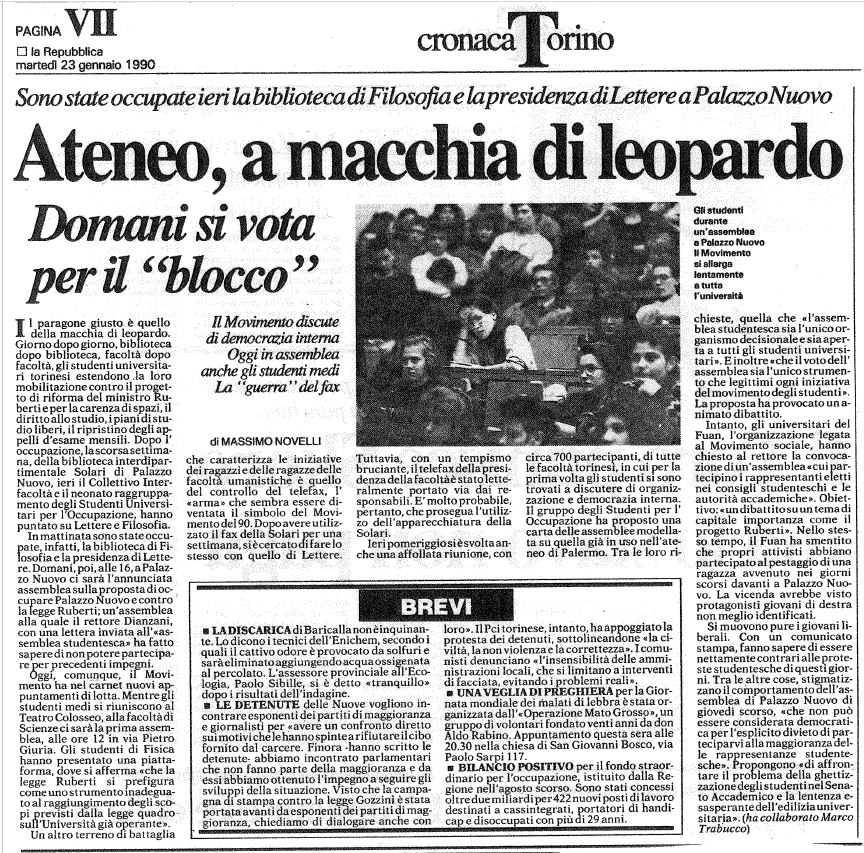

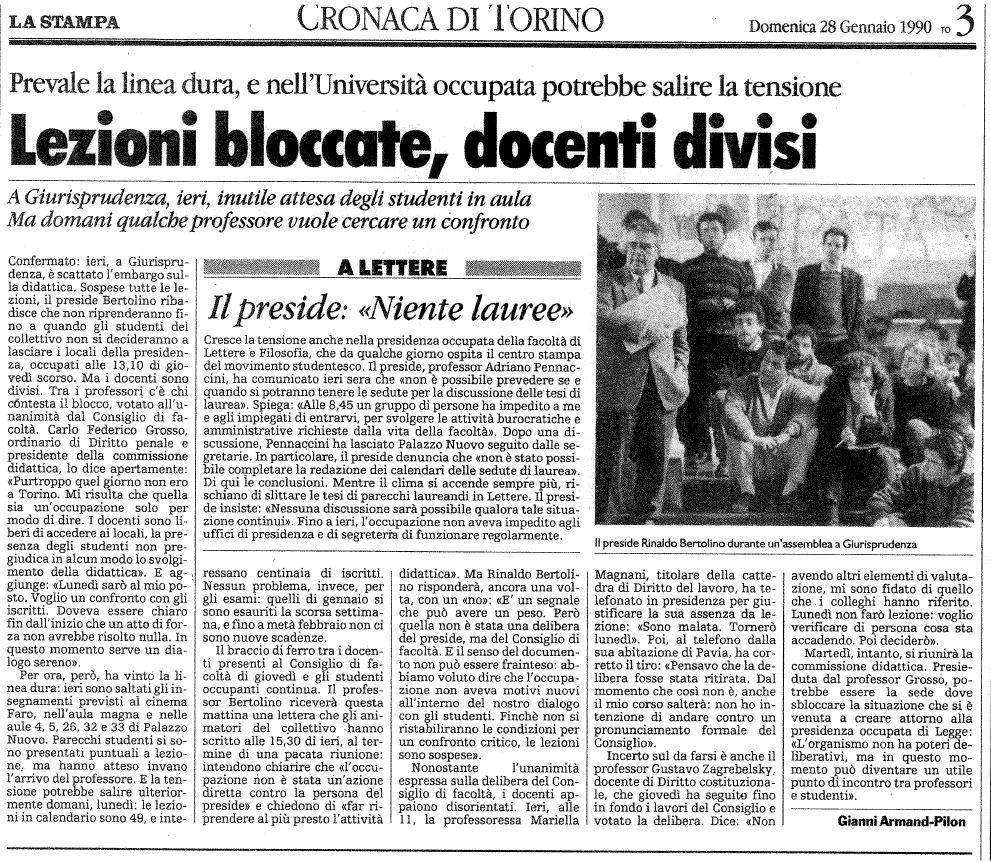

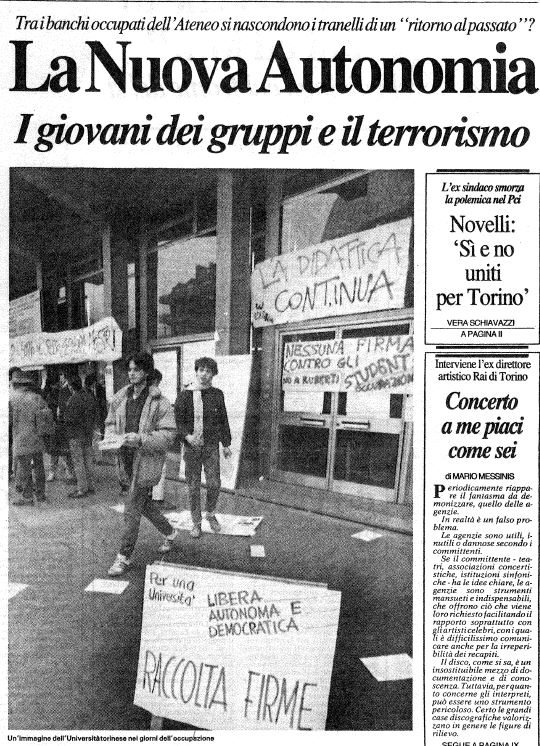

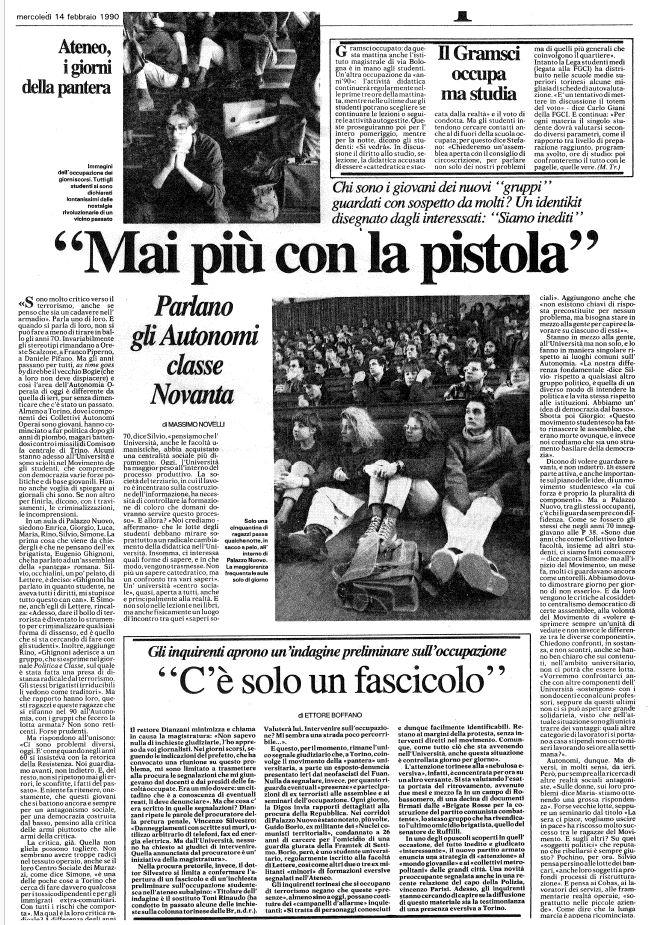

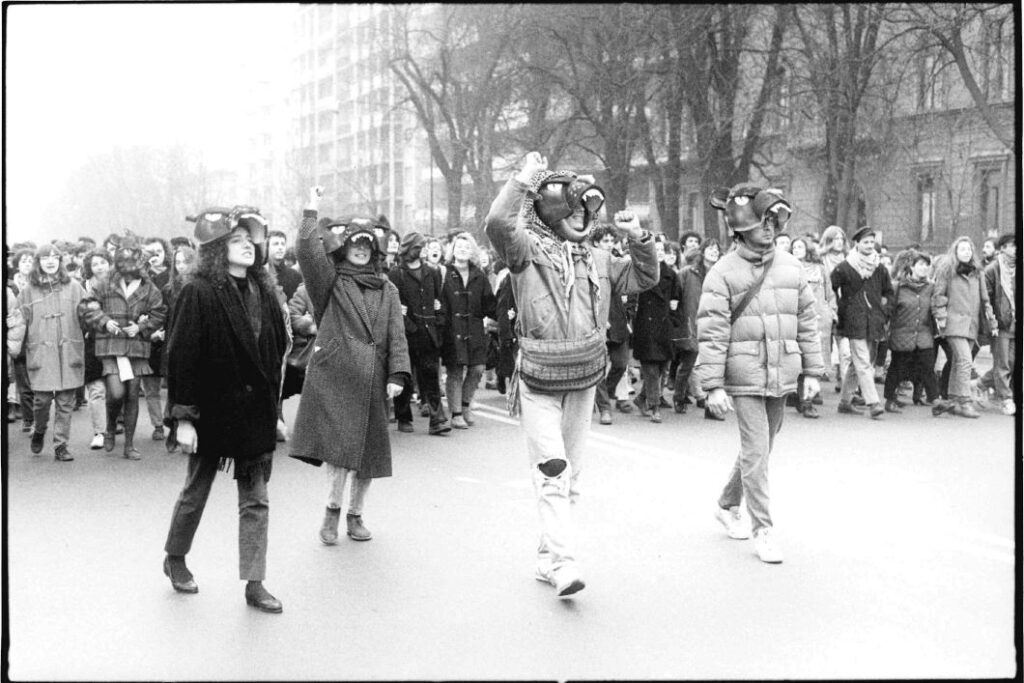

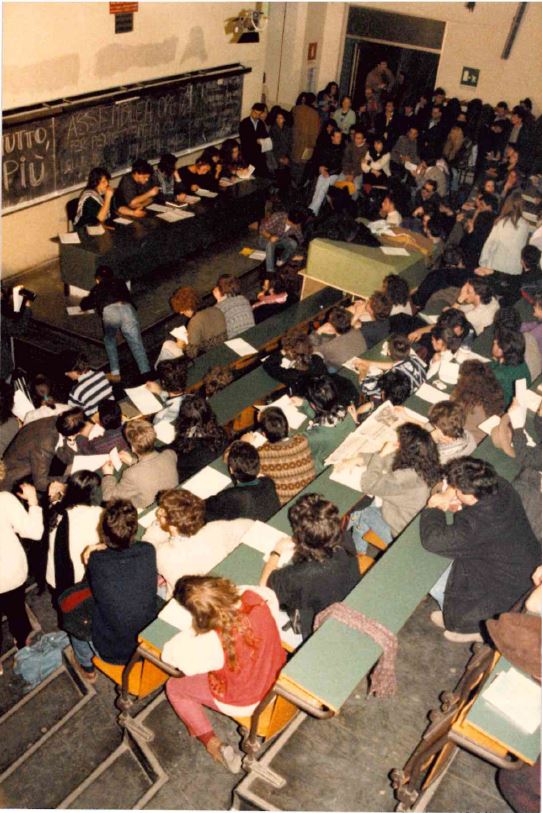

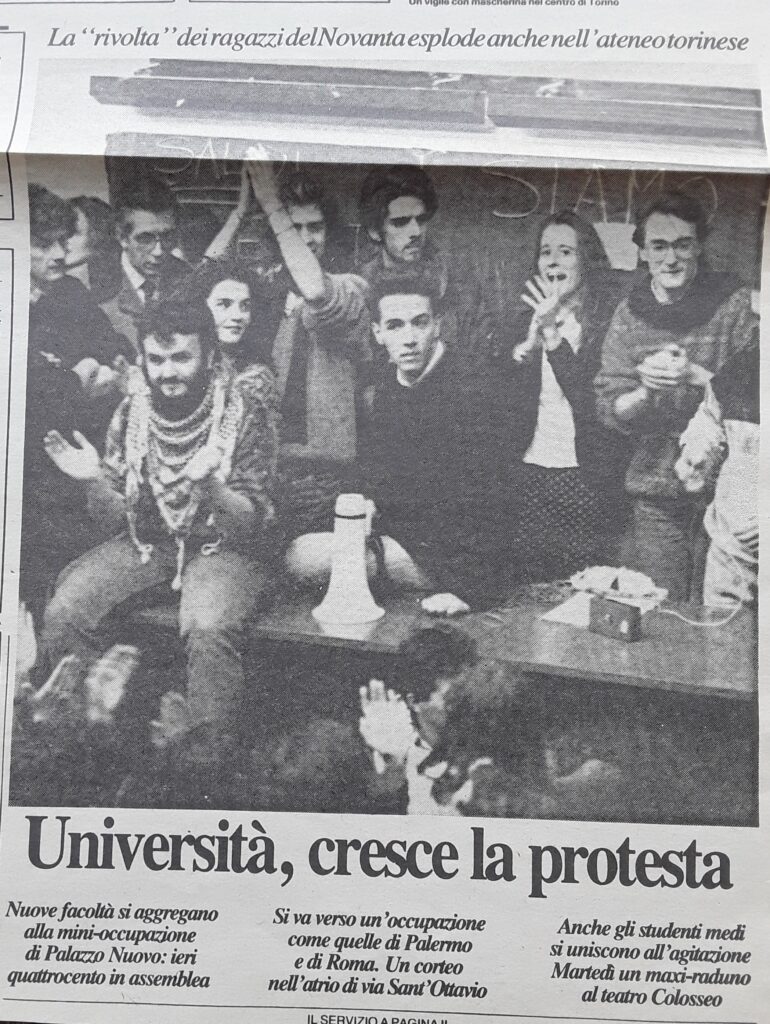

Salvatore: Cominciamo col dire che quello che poi venne chiamato «movimento della Pantera» fu l’iniziativa di qualcuno che utilizzò un fatto di cronaca di quel periodo: una pantera che si aggirava per la città di Roma. Il marchio ovviamente funzionava bene, richiamava ben più nobili esperienze di movimenti, penso alle Black Panther. Era anche un periodo in cui giravano alcuni film che esercitavano un’influenza non banale nell’immaginario dei giovani più o meno antagonisti o più o meno alternativi. Penso ai film di Spike Lee che rievocavano l’epoca del potere nero, del black power. Il logo utilizzato dal movimento derivava da quello del Black Panther Party. In realtà, questo lo ricordo molto bene, le premesse consistettero in una occupazione universitaria durata parecchi mesi e iniziata nell’autunno del 1989 presso l’Università di Palermo, dove si intrecciavano aspetti più locali e non direttamente collegati alla riforma dell’università. L’autonomia universitaria della cosiddetta riforma Ruberti fu il primo passaggio di un percorso di riforme, ma fu ben lungi dal produrre le trasformazioni che si manifestarono soprattutto con quelle successive del ‘97 e con il passaggio dal ciclo unico alla doppia laurea triennale e magistrale. Gli studenti dell’università di Palermo fanno questa occupazione che esercita una grande influenza ma, in realtà, per tutto l’autunno del 1989 non ha un grosso seguito. Se guardiamo alla mappa successiva, è nel gennaio del ‘90 che, sulla scorta di quella di Palermo, le occupazioni iniziano a moltiplicarsi a macchia di leopardo, come sempre avviene in questi casi. Però se guardando la mappa complessiva di quel movimento di occupazioni vediamo una maggiore densità, una maggiore partecipazione e probabilmente anche una maggiore durata nelle università del Mezzogiorno e del Centro Italia. Quando partecipammo all’unico grande evento di coordinamento nazionale, un’assemblea generale che si tenne a Firenze nel marzo del ‘90, quindi più o meno due mesi dopo lo scoppio delle occupazioni, ci rendemmo conto della rilevanza dei centri universitari minori o di città universitarie vere e proprie: Perugia, Camerino, L’Aquila, Pisa etc. Ovviamente il movimento acquisì rilevanza e consapevolezza quando conquistò La Sapienza. Le università del Nord non furono in prima fila, né espressero i livelli di partecipazione delle università del Mezzogiorno e del Centro Italia. Ad esempio, non si può dire che Torino fosse uno dei punti più rilevanti di questa mobilitazione. Lo fu certamente più di altre città del Nord: a Milano un movimento della Pantera di fatto non esistette. A Torino la presenza di nuclei e collettivi agevolò non poco una maggiore partecipazione. Noi avevamo un collettivo, lo chiamavamo «collettivo interfacoltà»: era un collettivo composto da giovani militanti politici con qualche militante strettamente legato all’università ed altri, come era il caso mio e di Luca, che venivano essenzialmente dai collettivi dell’«area autonoma» e da un altro micro-collettivo locale. C’erano poi i giovani di Democrazia proletaria, qualcuno della Fgci – pochi devo dire, sempre un po’ marginali nel nostro contesto – più altri che si aggregarono intorno a rivendicazioni più strettamente universitarie. Un anno prima organizzammo parecchie mobilitazioni e assemblee, iniziative relativamente partecipate, intorno a temi strettamente universitari, come ad esempio le riforme nella gestione degli appelli. Erano iniziati ad emergere i primi centri sociali occupati. La nostra era una soggettività militante che era riuscita a radicarsi in università, ma eravamo abbastanza pochi, va detto. In ogni caso, Torino espresse un livello di partecipazione certamente superiore a quello di città come Milano e Genova.

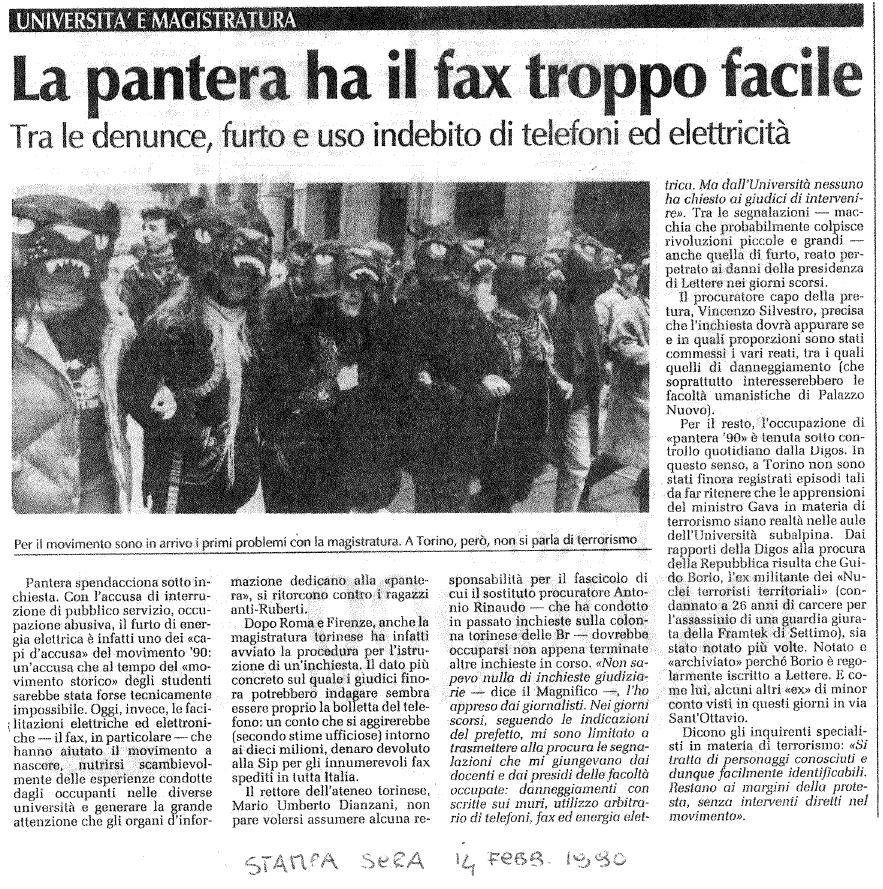

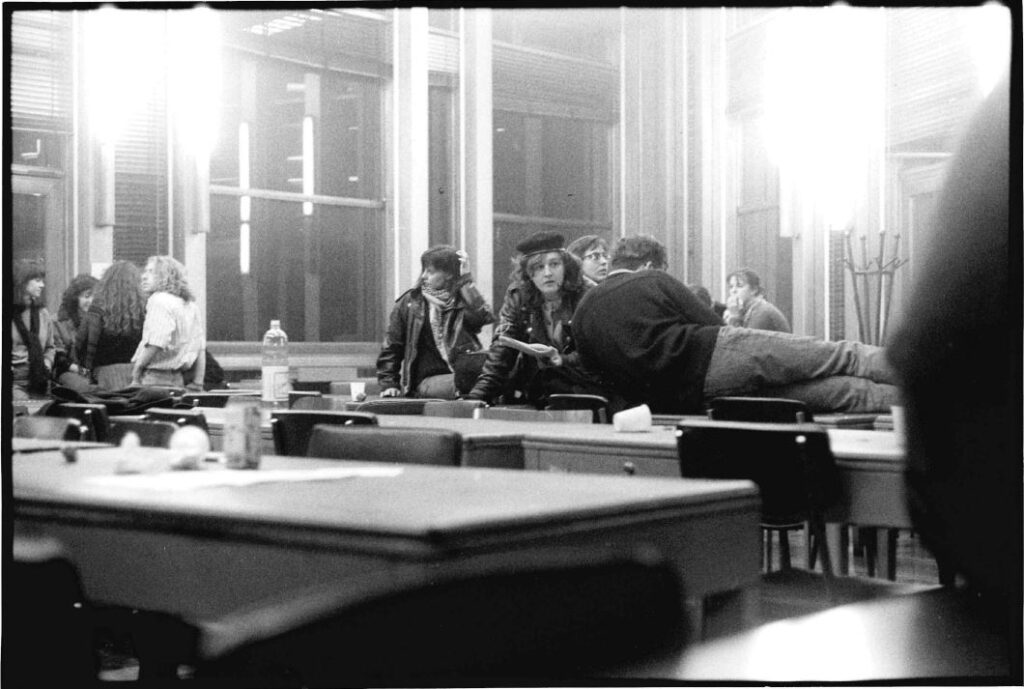

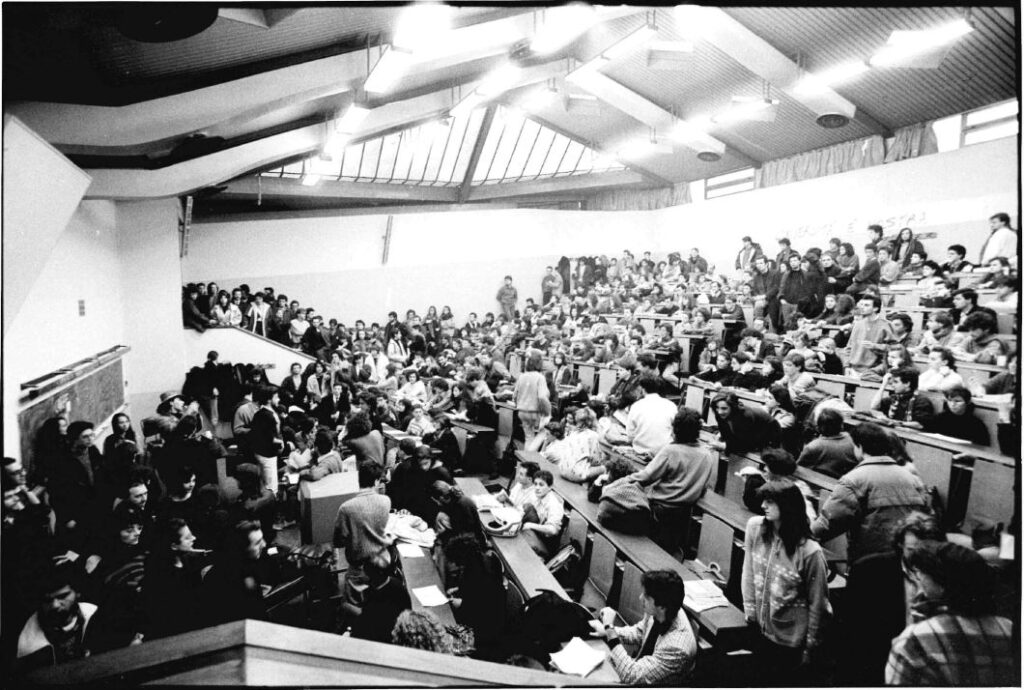

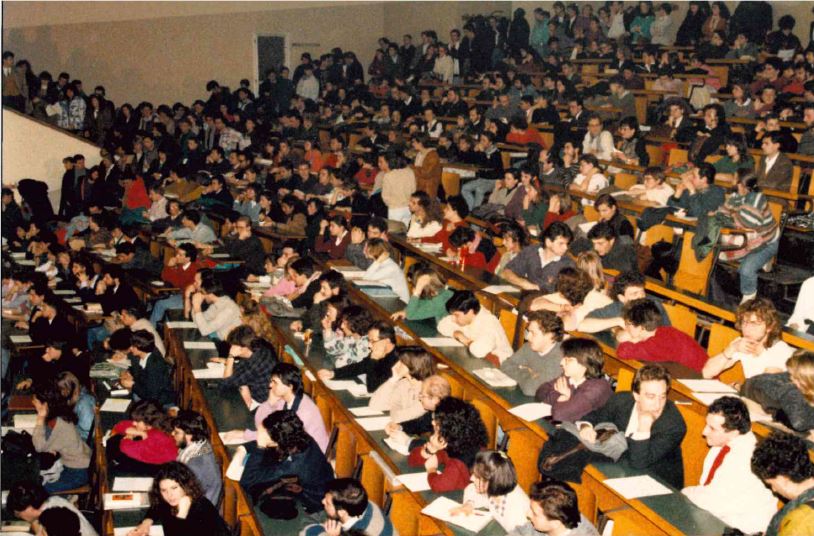

Luca: Ero a Lettere, ero un militante politico già dall’‘85 in un collettivo dell’autonomia. Il nostro problema negli anni precedenti era stato quello di sopravvivere. Il movimento della Pantera è stato per noi il primo grande movimento con cui ci siamo confrontati. Erano anni, col senno di poi, particolari. Il 1989, inoltre, era l’anno della caduta del muro. Io mi ricordo per esempio a Palazzo Nuovo la scritta: «Rubertescu draculescu» che adesso sarebbe incomprensibile ma che richiamava la rivoluzione romena – che fu l’unica rivoluzione violenta, finita con la fucilazione di Ceausescu – e che evocava un chiaro epilogo per il ministro Ruberti. Nel 1987 c’era stata l’Intifada che per noi aveva voluto dire uscire un po’ dalla cappa del movimento pacifista che era stato, per quanto grosso, anche una reazione alla violenza degli anni Settanta e alla lotta armata. A partire dall’ ‘87, per la prima volta dopo anni, tirare delle pietre o uno scontro un minimo violento, che, nella nostra rozzezza politica era una pratica che ci interessava, usciva di nuovo a livello internazionale e prendeva finalmente la scena. Noi eravamo alimentati un po’ da tutto questo. In più ci aspettavamo, sicuramente sbagliando visti gli anni successivi, un’ondata di proteste universitarie. Secondo noi c’era una ciclicità ad intervalli decrescenti: ‘68, ’77, ‘85, ’90, quindi 9 anni di «attesa», poi 8 anni, poi 5. Insomma, per noi, era nell’ordine delle cose che all’università sarebbe dovuto succedere qualcosa. Una visione veramente meccanicistica della vicenda, ma per noi era così. Poi, come diceva Salvatore, era arrivato lì un nuovo gruppo di militanti che si era formato negli anni Ottanta dentro i movimenti. Con la Pantera, per la prima volta, noi avevamo a che fare con un movimento. Negli anni precedenti, con una serie di piccoli collettivi – che poi avevano un coordinamento interfacoltà – avevamo lavorato bene, mobilitando piccoli numeri di studenti ma cogliendo una sensibilità, per esempio sulla questione degli appelli mensili. Quello che noi coglievamo non era tanto una grande trasformazione dell’università, su questo concordo con Salvatore, ma s’intravedevano dei cambiamenti. Per noi, ad esempio, il passaggio dagli appelli mensili – che consentivano di autogestire i tempi dello studio e che permetteva di non frequentare, garantendo una maggiore libertà – alla richiesta di appelli ogni due o tre mesi ci sembrava scandaloso. Coglievamo che c’era una sorta di restringimento di autonomia nello studio, non potevi stare parcheggiato all’università e dare l’esame quando ti decidevi di farlo. C’era inoltre l’obbligo di partecipare ai corsi, ciò significava l’espulsione di tutta una serie di persone che stavano all’università con un atteggiamento che noi all’epoca leggevamo in termini di autovalorizzazione personale: andavano lì per studiare, per farsi un po’ di cultura e anche se non finivano l’università non era così grave. Iniziavamo a cogliere che un problema dell’università era che poche persone si laureavano rispetto alla massa di iscritti. Questo rappresentava un costo economico, per cui quello di cui discutevamo, almeno nel mio gruppo, era come ridurre questa forbice. Uno degli strumenti che avevamo individuato era quello degli appelli mensili. L’università che usciva dagli anni Ottanta e arrivata all’inizio della Pantera, era ancora sotto shock per l’ondata di lotte che dal ‘68 fino al ‘79 l’aveva coinvolta. Stava profondamente cambiando per questioni economiche, per l’ingresso di una diversa composizione studentesca, per le nuove richieste provenienti dal mercato del lavoro e anche perché ormai quell’idea che gli studenti potessero essere un soggetto particolarmente conflittuale era venuta meno. L’ultimo elemento, di cui parleremo dopo più approfonditamente, che io ricordo come una straordinaria novità portata dal movimento della Pantera, come un’innovazione di cui abbiamo subito colto la potenza, era l’uso del fax e della rete di comunicazione. Ricordo quando è arrivato il simbolo della Pantera via fax. Non eravamo abbastanza per occupare tutta l’università, c’era la paura di ritrovarsi in un edificio vuoto. Per cui la scelta fu di permettere la continuazione delle attività didattiche e di occupare i centri nevralgici. Il che per noi ha voluto dire impossessarsi immediatamente dei computer e delle linee telefoniche e ricevere, per esempio, i fax dalla Sapienza occupata. Per noi quella fu una grande cosa. Nel ‘92 credo, la rete Ecn – all’epoca internet non c’era – divenne un sistema di comunicazione tra i vari nodi dei centri sociali o delle sedi politiche che si scambiavano dei fax che diventavano dei bollettini stampati. Cogliemmo subito che la comunicazione era diventata importante. Ad esempio, il simbolo, la Pantera, era nato da un gruppo di compagni che erano pubblicitari. Per la prima volta veniva usato un logo che poteva essere ribaltato in termini conflittuali. Ricevevamo ogni giorno decine e decine di fax da ogni università occupata con le loro piattaforme. Ricordo l’emozione procurata da un computer collegato ad una rete, che per me non era ben chiaro cosa fosse, e che ci permise un’immediata comunicazione con Roma. Non si trattava più soltanto di telefonare a Radio Onda Rossa, come avevamo fatto negli anni precedenti, ma di ricevere rapidamente l’intera piattaforma di una discussione dell’assemblea studentesca. Era una grande novità di cui oggi forse non si coglie l’importanza. Da questo punto di vista, all’epoca Torino ci sembrava molto più indietro rispetto a Roma. Negli anni precedenti, il lavoro politico consisteva nel fare un giornalino, distribuire volantini in università o tenere qualche assemblea, in alcuni casi anche dignitose in termini di numeri, ma con una bassa partecipazione. Ricordo l’assemblea dell’occupazione o i primi giorni di mobilitazione. Per la prima volta avevamo a che fare con studenti che non avevamo mai visto, che non facevano parte del nucleo militante, del giro delle persone che conoscevamo già. Per la prima volta avevamo l’occasione di conoscere un sacco di studenti «normali» che si erano avvicinati, probabilmente interessati, alla politica ma che non seguivano un percorso militante. C’è da dire che molte di quelle persone probabilmente avevano partecipato ai cortei del 1985. Per noi era un’epoca di riflusso molto marcato, il confronto con gli anni Settanta era ancora vivo ma rappresentava una gabbia. Con il senno di poi però si può dire che in realtà quegli anni Ottanta sono stati attraversati da molti movimenti. Per cui le persone che avevamo di fronte secondo me avevano avuto un avvicinamento alla politica in qualche maniera. Lì ho capito che cosa è un movimento. Il movimento è qualcosa che senti nell’aria: i telegiornali ne parlavano, le notizie si susseguivano… É una cosa che elettrizza e improvvisamente radicalizza una serie di persone e ne spinge altre, che prima erano interessate a quello che avevano intorno ma non erano così motivate a muoversi. Per me una delle difficoltà è stata quella di relazionarsi con loro. Noi sapevamo muoverci bene nei piccoli gruppi. Muoversi nei grandi gruppi per me è stata una cosa veramente molto difficile. Salvatore e l’area del suo collettivo sono stati molto più abili. Noi a un certo punto avevamo maturato l’idea che il movimento prima o poi sarebbe finito permettendoci di raccogliere i pesci con una rete dopo l’ondata. Avevamo quasi fretta che finisse perché non riuscivamo a stare dietro a quella dinamica di movimento. C’erano tanti soggetti che non parlavano i nostri linguaggi, con cui era più difficile relazionarsi. Tutta una serie di cose che davamo per scontate nel collettivo interfacoltà dell’anno prima, dove c’erano 3 trotskisti, 2 anarchici, 5 del collettivo «S-contro», 5 militanti dell’area autonoma e 2 che non facevano parte di collettivi organizzati. Quando invece ti trovi davanti 50, 100 o 1000 persone è diverso, devi inventarti un linguaggio differente e per noi è stato molto difficile.

Salvatore: Mi sento di dire che in generale le facoltà di Ingegneria e i tre Politecnici italiani (Bari, Torino, Milano) furono fuori dal movimento. A Milano anche le umanistiche non parteciparono. Giurisprudenza non fece l’occupazione a Torino, un gruppo di militanti occupò la presidenza di giurisprudenza per una settimana ma ogni giorno si trovavano file di studenti che chiedevano di mettere ai voti la fine dell’occupazione. Ressero per una settimana. Molto spesso andavamo noi, che non eravamo iscritti a giurisprudenza, a ingrossare le fila di quelli che votavano per l’occupazione che quindi era portata avanti soprattutto dalle tre facoltà di cui dicevo prima, ma direi essenzialmente Lettere e Scienze Politiche. Magistero ebbe un nucleo abbastanza ampio ma non amplissimo. Nacquero interessanti collettivi a Torino nelle facoltà di Fisica, Agraria e Chimica, molti soprattutto dopo. Ci fu qualcosa ad Architettura che faceva parte del Politecnico ma anche lì poca roba. Per me contava più che la composizione sociale, la mentalità e la cultura se devo dirla tutta. Se mi affaccio da casa mia vedo quella che oramai è la più grande fabbrica di Torino, il Politecnico. Qui nel quartiere in cui vivo è pieno di studenti e studentesse che all’epoca erano una rarità, oggi sono tantissimi e vengono da tutto il mondo. Ѐ pieno di cinesi, uzbeki, iraniani, curdi e soprattutto di studenti che provengono dal Sud Italia, da lì sono sempre venuti. Il mio quartiere è pieno di 23-24enni della Campania, della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Però sono molto diversi da quelli che frequentavano quella specie di scuola di addestramento e di inclusione di allora. Chi si iscriveva al Politecnico negli anni Ottanta prima di tutto aveva una carriera garantita nella grande industria, si «iscriveva» al management tecnico della grande-media impresa industriale. 2-3 anni dopo, cambia tutto. Questo è un aspetto torinese, discorso che non si può ampliare a tutta l’Italia e nemmeno a tutto il Nord. Alcune facoltà di Torino, insieme a quella di Economia e Commercio, catturavano, già all’atto dell’iscrizione, studenti con quella predisposizione. Il mio sogno, anche all’epoca, restava quello di trasformare gli ingegneri del Politecnico in ordinati militanti della rivoluzione ma con capacità che erano quelle sviluppate dalle scuole tecniche. Questa però restava un’utopia. Nel dire che ci sentivamo ai margini non parlavo solo di noi militanti, penso che fosse un senso comune degli iscritti alle facoltà umanistiche che anche in seguito alla laurea cominciavano già a sperimentare forme di disoccupazione o di precariato. C’era una consapevolezza abbastanza diffusa di questo, almeno tra gli iscritti a Lettere, Scienze Politiche o Magistero. Attenzione però, queste erano le facoltà pensate per fornire i quadri alle strutture pubbliche, agli apparati dello Stato. Scienze Politiche nasce per creare il management della pubblica amministrazione e dei grandi apparati dello Stato. Erano le facoltà pensate per creare i quadri della pubblica amministrazione, così come Lettere e Filosofia. Voglio dire, non casualmente Luca fa l’insegnante, era lo sbocco più probabile di chi faceva Lettere. Certo, noi iniziavamo a vedere un uso, da parte di una certa nuova imprenditoria, della comunicazione, dei media e della creatività variamente denominata. Iniziavamo a vedere l’inclusione da parte delle imprese anche di profili che venivano da discipline artistiche o umanistiche, di gente che sapeva scrivere ed era in grado di fare il copywriter. Questo arruolamento, di quella che qualcuno qualche anno dopo provò a chiamare «classe creativa», c’era ma non era così su larga scala. La consapevolezza media di chi stava a Scienze Politiche, Lettere o Magistero così come nelle facoltà scientifiche di base come Fisica, Chimica o Matematica era che in qualche modo ci fosse un restringimento delle opportunità. Può darsi che questo spieghi la diversa predisposizione di chi si iscriveva a queste facoltà – ci torno dopo – e la loro diversa postura soggettiva nei confronti di una riforma che prometteva più autonomia e, pur non essendo presentata in questo modo anche se qualche editorialista lo scriveva (soprattutto su «La Repubblica», che era l’organo di stampa della riforma Ruberti ed infatti era molto ostile al movimento), di premiare maggiormente gli atenei meritevoli. Io non avevo la più pallida idea di quale dovesse essere la mia collocazione professionale. Non ce l’avevo veramente, non avevo un progetto e come me tantissimi con cui parlavo all’epoca. Larghi strati di studenti facevano un percorso di studio che piaceva, che trovavano coerente con quello che pensavano e che non aveva questo elemento di finalizzazione. Certo, le nostre erano facoltà orientate a creare soprattutto lavoro pubblico – banalizzo un po’ perché non era proprio del tutto così – e quindi vedevamo un po’ uno svantaggio. Avevamo un’idea molto torinese dell’aziendalismo, nella sua versione corporate e non nella versione della piccola-media impresa «creativa» tipica di altri tessuti produttivi. A Torino c’era ancora la Fiat: solo due anni dopo inizia quel processo di progressivo distacco, delocalizzazione, dimagrimento. Ma allora era ancora la città di Romiti e di quel tipo di magement.

MOZIONE DEL 24 -1- 1990 APPROVATA IN ASSEMBLEA

L’assemblea degli studenti riunita mercoledì 24 gennaio a Palazzo Nuovo esprime la più totale e ferma opposizione alla proposta di legge presentata dal ministro Ruberti.

Ritiene che questo sia in realtà un pericoloso tentativo, mascherato dietro la concessione di una fittizia autonomia, di sottomettere le università alla logica produttivistica delle imprese.

Si vuole così normare e accelerare un processo, da anni in atto, che mira a razionalizzare l’università trasformandola in azienda produttiva di saperi, formazione, gerarchie, consoni solo alle esigenze delle classi dominanti.

Per contro si vuole annullare ogni spazio che permetta una libera e autonoma maturazione critica dello studente come soggetto individuale e collettiva che partecipa ad un processo di trasformazione sociale della scuola e del sistema sociale in cui è o dovrà inserirsi. Si mira ad avere un sistema scolastico e universitario sempre più meritocratico, selettivo, gerarchizzato in si accresce a dismisura il potere burocratico, corporativistico e autoritario delle baronie accademiche legittimate a selezionare e a discriminare: gli atenei di serie A, B, C……, gli studenti, il personale insegnante e non, a loro subordinato (ricercatori, lettori, addetti amministrativi, ecc.).

L’assemblea ritiene che solo lo sviluppo di un forte movimento generalizzato e diffuso a livello nazionale può battere questo disegno. Sottolinea inoltre che la lotta contro la selettività e l’autoritarismo è inscindibile dalla lotta per conquistare più spazi e una diversa organizzazione del modo, delle forme, dei contenuti e dello studio e della formazione.

La lotta paga proprio perché a partire da rivendicazioni specifiche (appelli mensili per tutti i corsi, riduzione dei carichi di studio, abolizione degli esami sbarramento e dei percorsi di studio obbligati, conquista di spazi di aggregazione, corsi serali, apertura delle biblioteche, visualizzazione dei seminari autogestiti) si può concretamente e quotidianamente mettere in discussione gli attuali rapporti di forza contrapponendo la partecipazione critica degli studenti all’università come ambito proponitore di nozioni e fabbrica di esami.

L’assemblea decide pertanto di OCCUPARE A TEMPO INDETERMINATO IL PALAZZO DELLE FACOLTÀ UMANISTICHE proponendo momenti di discussione collettiva interdisciplinari strutturati per commissioni di studio.

Invita gli studenti medi, il personale non docente, i ricercatori, i docenti e le forze sociali contrarie alla riforma Ruberti a partecipare a questa mobilitazione.

Si impegna ad aderire alle proposte che il movimento farà a livello nazionale e cittadino e propone per la fine della prossima settimana una giornata di sciopero generale degli studenti con manifestazione cittadina.

La didattica per il momento non è sospesa.

L’ASSEMBLEA degli STUDENTI interfacoltà

Guarda “Pantera90“:

Sfoglia “Dal collettivo interfacoltà alla Pantera” e “Pantera: Gennaio – Febbraio 1990“:

Sfoglia “Pantera – 1990” e “La Pantera dopo la fine delle occupazioni“:

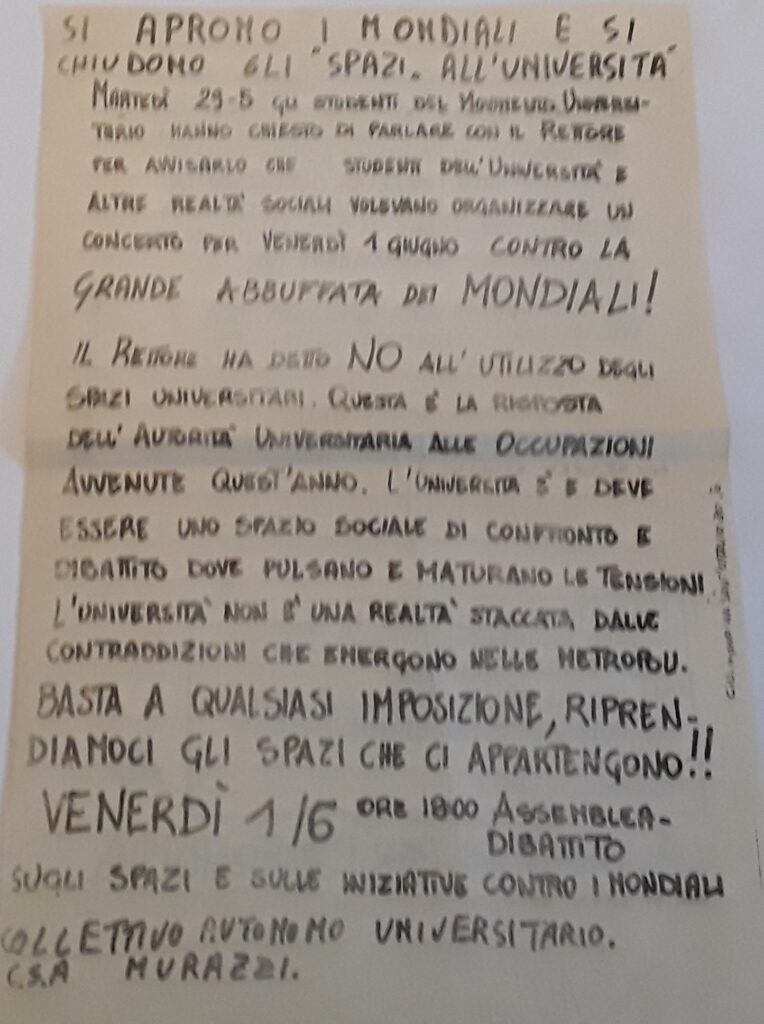

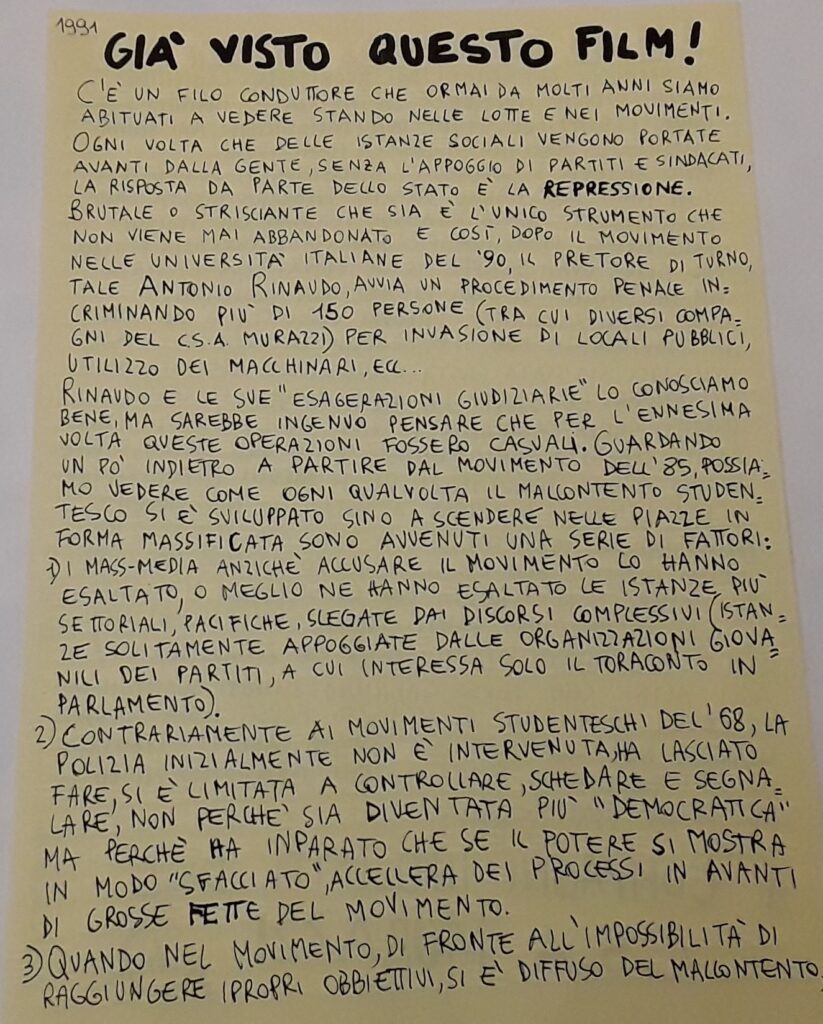

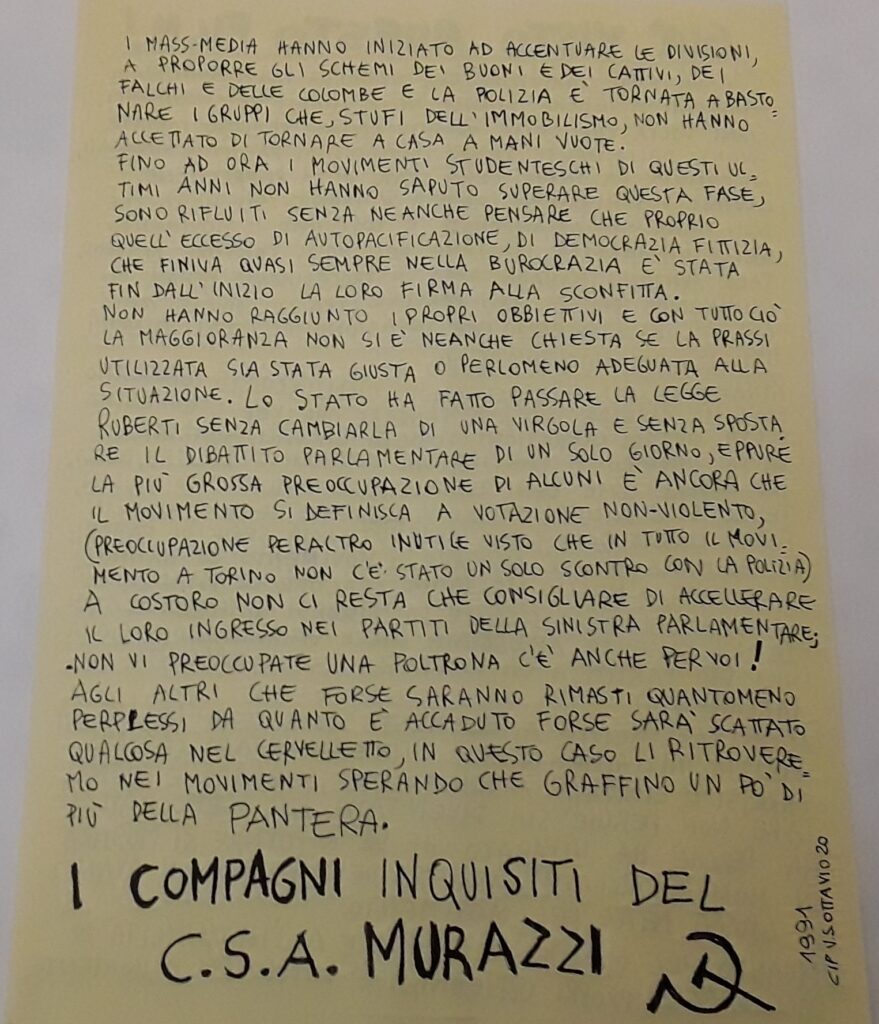

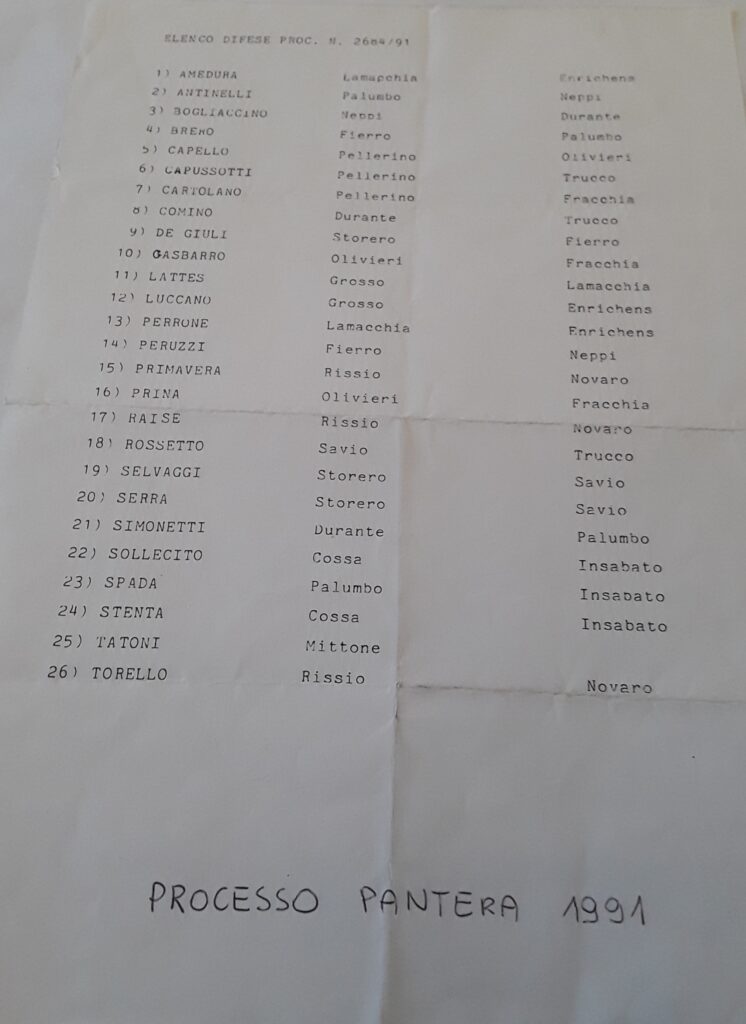

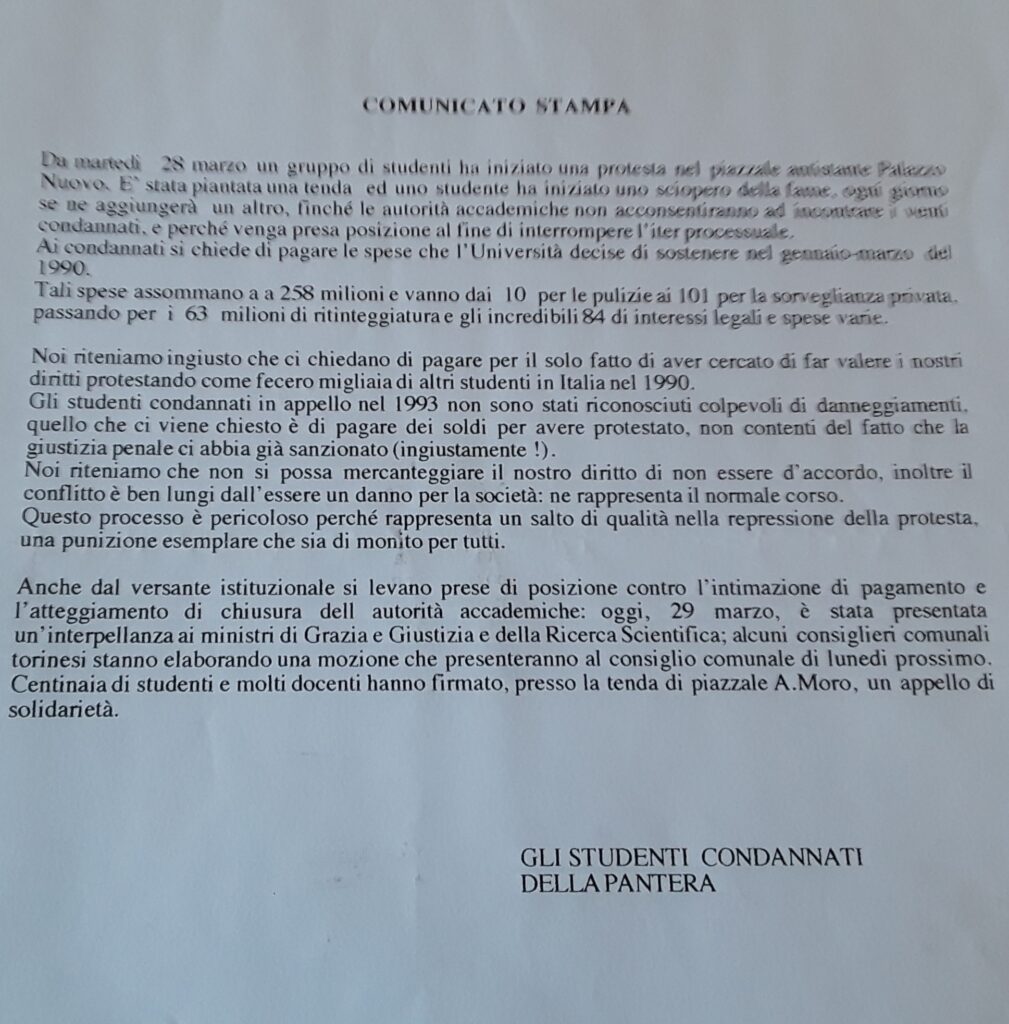

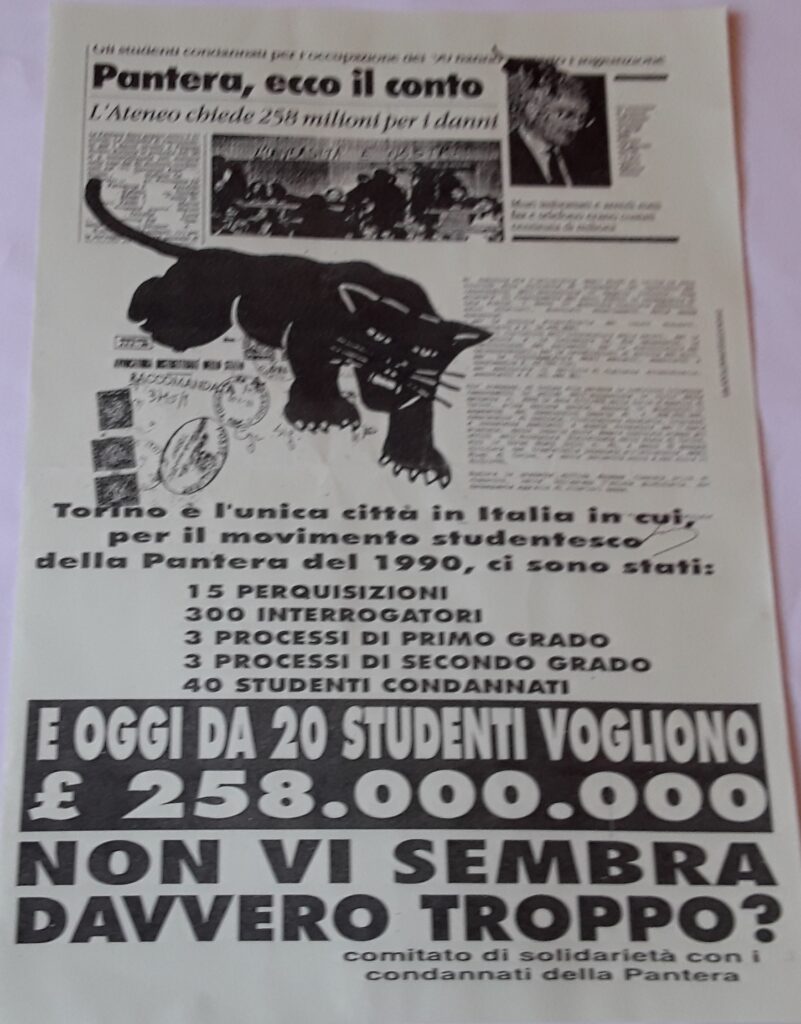

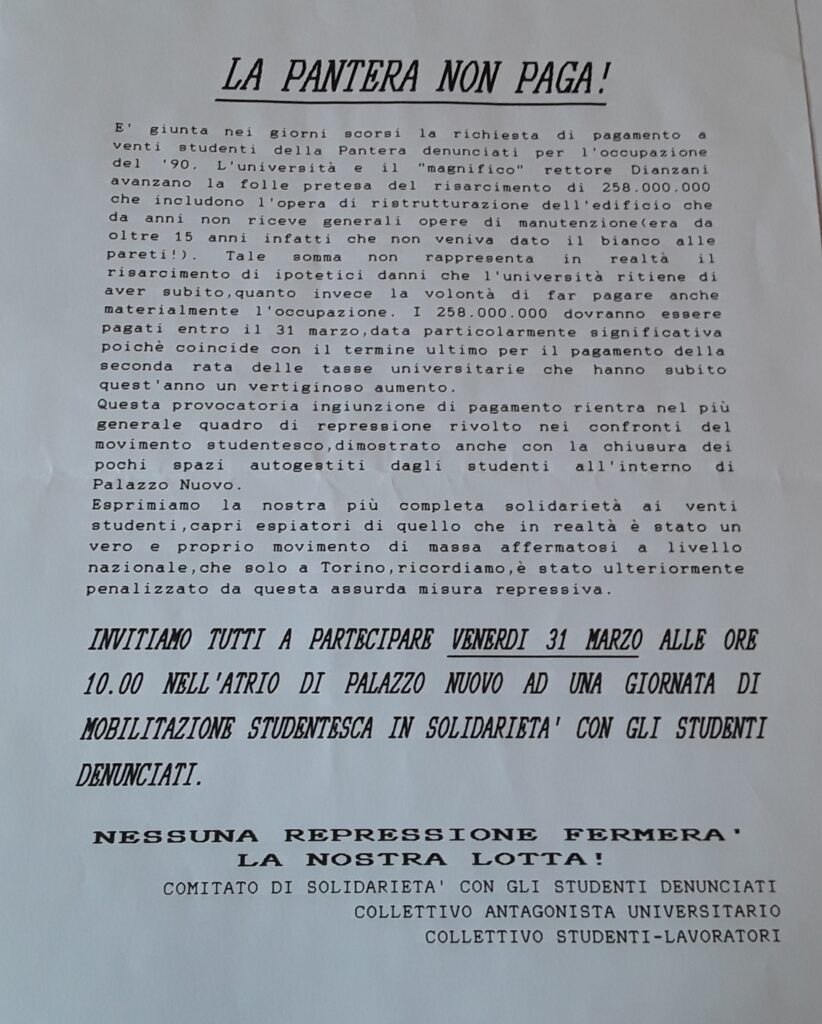

Sfoglia “Perquisizioni alla Pantera – Aprile 1991” e “Processo alla Pantera – Ottobre 1991“:

Sfoglia “Inizio processo e sentenza Pantera“:

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.