COLLETTIVI FEMMINISTI NEGLI ANNI ’80 – INIZIO ANNI ‘90

2 luglio 1985 – 1992

Oltre a partecipare attivamente alla costruzione e alle iniziative di movimento, le compagne hanno, fin da subito, iniziato ad occuparsi di femminismo e di autodeterminazione della donna, ritenendo fosse una tematica fondamentale da portare all’interno della discussione collettiva. Questo significava partecipare o creare collettivi femministi, vivendo una doppia militanza che esprimeva la volontà di non separare la lotta per la liberazione delle donne da quella per la trasformazione sociale.

Ad occuparsi di temi femministi a Torino, all’inizio degli anni ’80, vi erano due realtà: la Casa delle donne e il comitato “Giorgiana Masi”.

La Casa delle donne, tuttora attiva, era nata a seguito dell’occupazione dell’ex manicomio femminile di via Giulio nel 1979; dopo un anno aveva ottenuto in affitto dal Comune i locali in via Vanchiglia 3, diventando man mano un luogo più istituzionale, seppure continuasse a rappresentare un riferimento importante per il movimento delle donne a Torino.

Il comitato “Giorgiana Masi”, la cui esperienza si concluse ad inizio del 1985, era nato in occasione dei referendum sull’aborto del 1981 ed era composto da un gruppo diversificato di donne, legate ai vari gruppi e collettivi della sinistra extra parlamentare, impegnate principalmente nella difesa del diritto di autodeterminazione della donna.

Alla chiusura del Comitato Giorgiana Masi, alcune studentesse universitarie, di diversa provenienza politica, costituirono il collettivo femminista MMALFAMM.

Il collettivo, che si ritrovava settimanalmente a Palazzo Nuovo, nasceva come luogo di donne per approfondire la ricerca di affermazione di alcuni valori comuni e per riflettere su ciò che il femminismo era stato e voleva essere. Partendo dalla trasformazione che in quegli anni il movimento per le donne, nella sua variegata composizione aveva compiuto, al mutare delle elaborazioni e degli strumenti che si era dato, il collettivo rifletteva sul cambiamento che aveva attraversato i collettivi femministi, da collettivi politici ad associazioni culturali, alcune delle quali finanziate dagli Enti locali. Netto era il punto di vista critico sul femminismo istituzionale e sui trionfalismi dell’emancipazione femminile che miravano all’integrazione nel sistema sociale e che avevano appiattito il dibattito e la lotta: il collettivo cercava di far emergere le contraddizioni in un’ottica di liberazione ed autonomia.

Partendo dalla crisi della tradizionale separazione tra lavoro “politico” e vita “privata”, fondamento del femminismo, che aveva mutato il modo di pensare e di fare politica delle donne, il collettivo si poneva l’obiettivo di allargare il confronto sulle esperienze quotidiane, sul modo in cui ciascuna viveva il proprio esser donna. Un esser donna che si andava trasformando da destino in scelta, coinvolgendo le donne nella difficile ricerca di un’identità individuale e collettiva in cui potersi riconoscere.

Il collettivo fondò “MMALFAMM Magazine” che voleva essere un veicolo per coinvolgere altre donne, un luogo aperto alle idee, alle proposte, alle riflessioni, un’occasione di confronto in cui esprimere il proprio punto di vista, raccogliendo anche materiale di approfondimento.

Nel 1985 la Casa delle Donne organizzò a Torino il convegno internazionale di donne “Produrre e Riprodurre”; il collettivo MMALFAMM partecipò in modo critico al convegno, in particolar modo sulla proposta della Libreria delle donne di Milano sull’affidamento, una sorta di maternage che una donna di successo poteva dedicare alle più giovani per aiutarle ad affermarsi nella società. Secondo il collettivo tale proposta scimmiottava il “carrierismo” maschile e borghese, pretendendo di fondare una falsa nuova solidarietà fra donne basata sull’arrivismo di poche, rischiando di configurarsi come una forma di “potere” femminile.

A maggio 1986, a seguito di riunioni, studi e dibattiti, usciva il supplemento di MMALFAMM Magazine dal titolo “Orwell ’86: l’inafferrabilità del controllo”. Nell’editoriale Attenti, c’è il futuro veniva messa in evidenza la pericolosità e il modificarsi delle forme di controllo, un controllo che da una forma mirata e diretta diventava sempre più velata ed estesa. L’articolo Per una cultura della differenza analizzava i mutamenti della struttura sociale, l’importanza del singolo individuo, non come punto di partenza ma di arrivo, e la necessità della visione positiva della differenza. Seguiva poi una descrizione dettagliata del “Piano de Michelis” e un’attenta analisi critica non solo dal punto di vista economico ma soprattutto come strumento di controllo sociale diffuso.

Il collettivo si ritrovò per oltre due anni; al termine della sua esperienza le compagne continuarono a frequentarsi, anche se in forme diverse, mantenendo viva la discussione e partecipando a diverse iniziative.

Nel 1987, all’interno del Collettivo Comunista Autonomo di corso Casale, le compagne costituirono incontri collettivi fra donne per proseguire le riflessioni e le iniziative legate alle tematiche femministe, in un’ottica di liberazione e di autonomia. Durante le occupazioni di spazi sociali, avvenute a partire dal 1986, si erano avvicinate nuove giovani compagne che man mano avevano iniziato ad entrare in modo stabile nelle attività di movimento. La decisione delle compagne fu quella di momenti propri, frequentati da donne per riuscire a raccontarsi e a far emergere quelle riflessioni che difficilmente si sarebbero affrontate in un contesto misto.

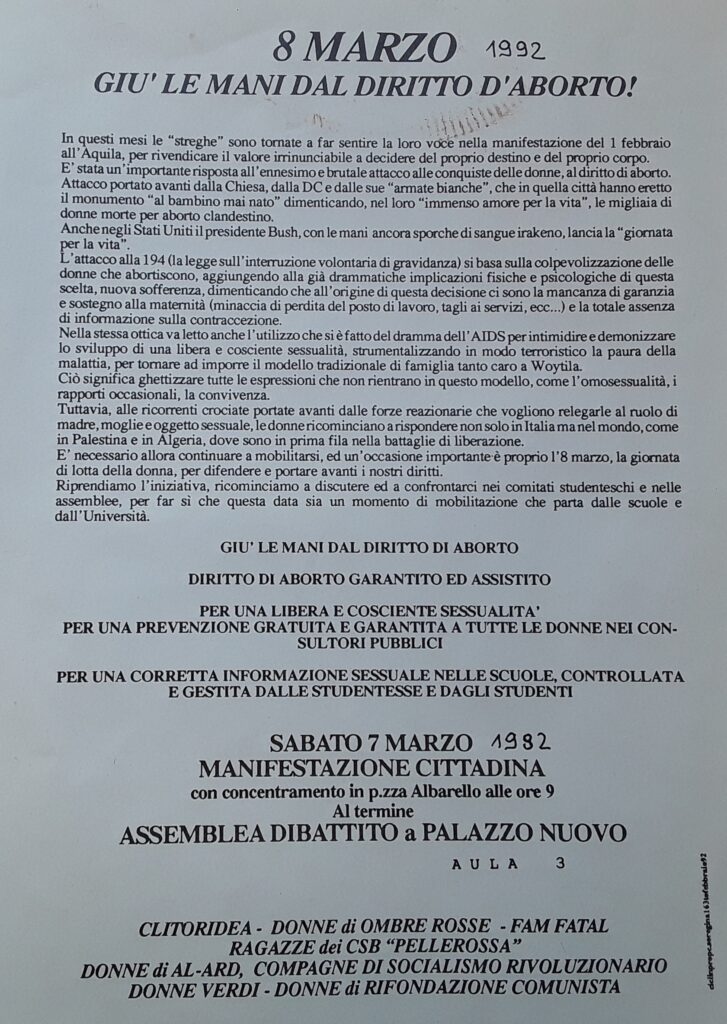

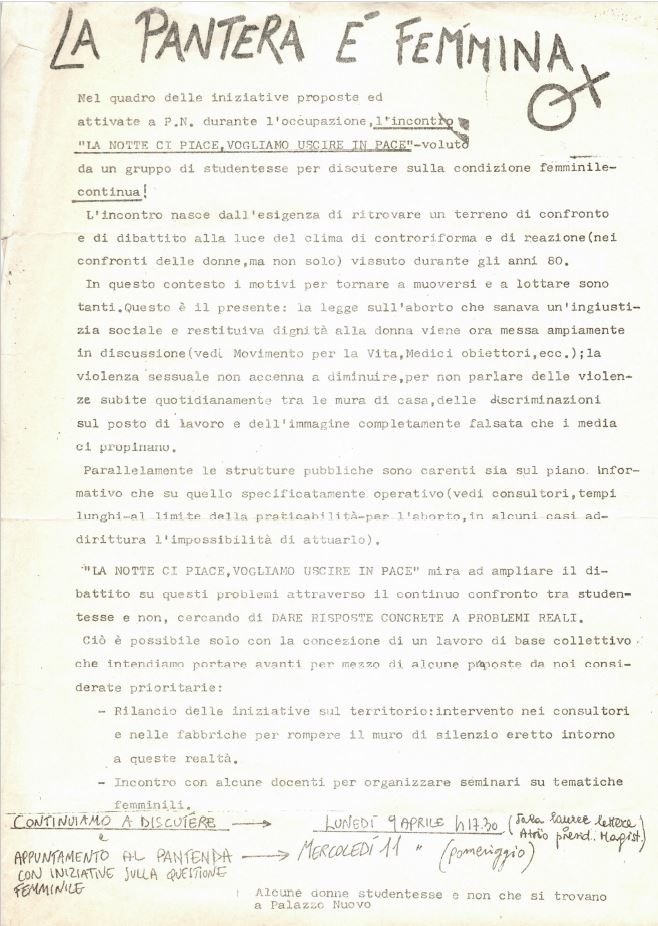

A dicembre 1989 scoppiò il movimento studentesco La Pantera che si opponeva al disegno di legge del Ministro dell’Istruzione Antonio Ruberti, contro il processo di privatizzazione e per l’indipendenza delle università pubbliche da interessi privati. Anche le studentesse si mobilitarono e, durante l’occupazione di Palazzo Nuovo, organizzano l’incontro “La notte ci piace vogliamo uscire in pace” per discutere sulla condizione femminile: dalla violenza contro le donne, alla situazione dei consultori e all’attuazione della legge 194 sull’aborto, continuamente rimessa in discussione da Movimento per la vita e Medici obiettori, alle discriminazioni sul posto di lavoro. Le studentesse proponevano un rilancio delle iniziative sul territorio e il coinvolgimento di alcune docenti con cui organizzare seminari su tematiche di genere.

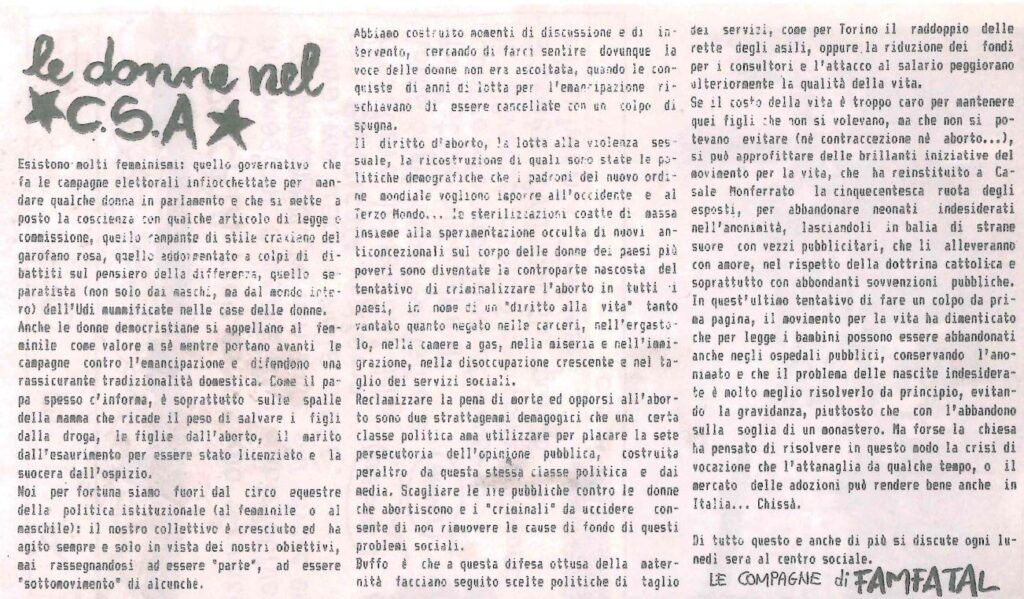

Contemporaneamente vi fu la nascita del CSA Murazzi e, subito dopo, del Collettivo Famfatal, nato in continuità con gli incontri fra donne durante le occupazioni degli spazi sociali e con la mobilitazione a Palazzo Nuovo. Famfatal si ritrovava generalmente il mercoledì sera al Centro sociale, proponendosi come luogo per continuare a riflettere sulla necessità di trovarsi fra donne per portare avanti un percorso verso la liberazione, per rilanciare il bisogno del collettivo contro l’individualismo imperante e contro l’immagine della donna come perfezione fisica.

Negli incontri le compagne avevano ripreso le discussioni su aborto, violenza di genere, occupazione femminile, vita quotidiana, tagli alla spesa sociale e ai servizi, la tematica del carcere e della condizione delle detenute, fino alla situazione delle donne a livello internazionale. Particolare attenzione veniva data al ruolo della famiglia, a quello del lavoro riproduttivo e alla carenza dei servizi sociali.

Partendo da queste discussioni venne pubblicato l’opuscolo Famfatal e realizzato il documento “Che ho fatto io per meritare questo?”.

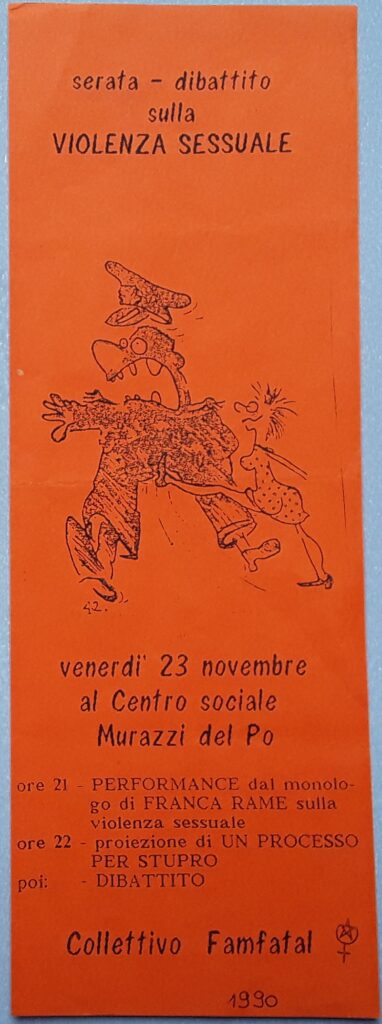

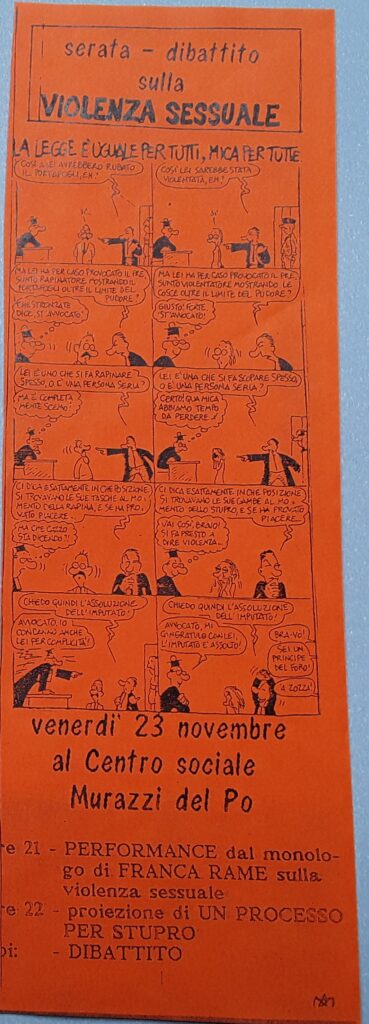

All’interno del CSA Murazzi il collettivo organizzò La cineteca delle donne, proiettando film su tematiche di genere a cui seguivano dibattiti su vari temi quali patriarcato, aborto, eutanasia, biotecnologie, violenza sessuale e pornografia.

Sulla violenza contro le donne il collettivo si mobilitò con varie iniziative, le più significative furono quelle legate ad alcune serate organizzate al CSA, con performance e la proiezione del film documentario del 1979 Un processo per stupro. Sul tema vi fu anche l’autoproduzione di un video Se ti fossi stata a casa, che riprendeva e commentava spezzoni di film e di pubblicità televisive.

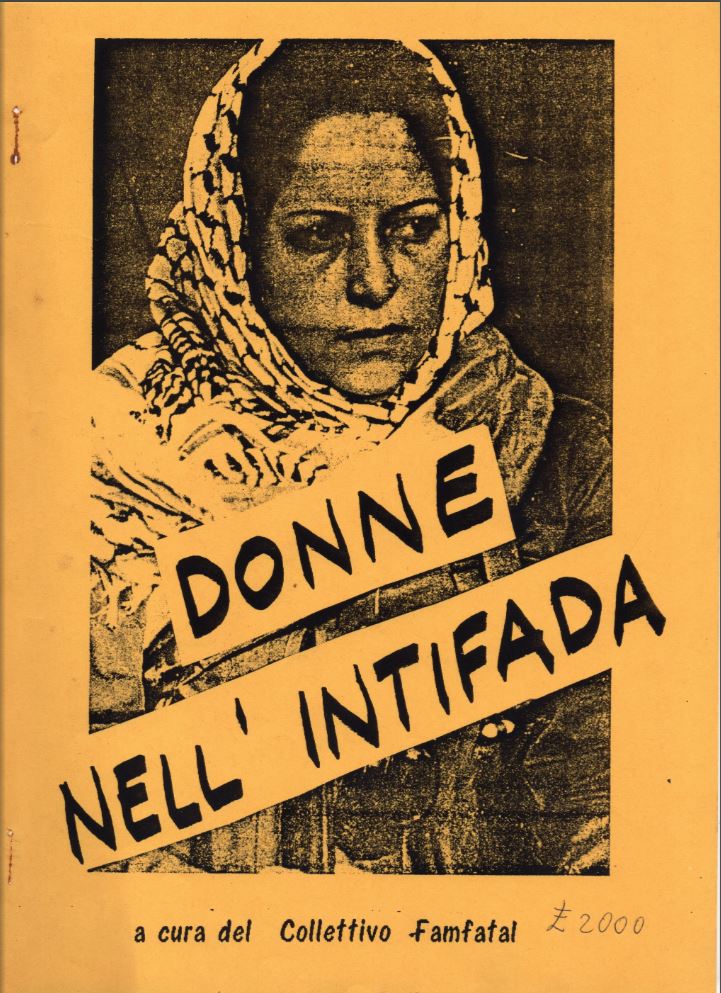

Durante la Prima Intifada, le compagne parteciparono alla mobilitazione, concentrando l’attenzione sulle lotte delle donne palestinesi e realizzando un opuscolo che comprendeva un approfondimento sull’unione dei comitati delle donne palestinesi e poneva l’attenzione sulle prigioniere politiche con alcune testimonianze dirette.

Il collettivo Famfatal continuò a trovarsi al CSA Murazzi fino al 1993; al termine di tale esperienza molte delle stesse compagne costituirono il collettivo Rossefuoco.

Sfoglia “Siamo tante, siamo donne, siamo stufe!” e contributo del “Collettivo donne“:

Sfoglia “MMALFAMM MAGAZINE nr. 1” e “MMALFAMM MAGAZINE nr. 2“:

Sfoglia “Volantini MMALFAMM 1985-’86” e “ORWELL ’86“:

Sfoglia “FamFatal 1992” e “Donne nell’Intifada“:

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.