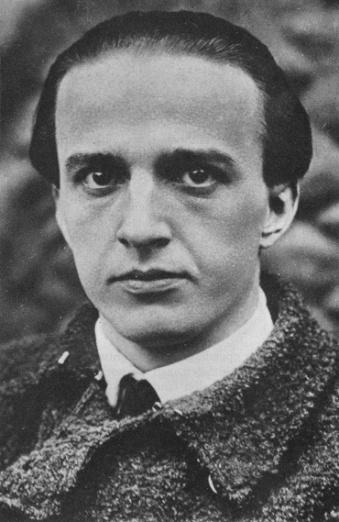

Nasce Fedor Dostoevskij

A Mosca, l’11 novembre1821, viene alla luce Fëdor Michajlovič Dostoevskij, secondogenito di Marija Fëdorovna Nečaeva e del medico militare Michail Andreevič Dostoevskij. Il padre, iracondo e incline al bere, gli intristisce l’infanzia, poi lo forza a iscriversi alla Scuola Superiore di Ingegneria di Pietroburgo.

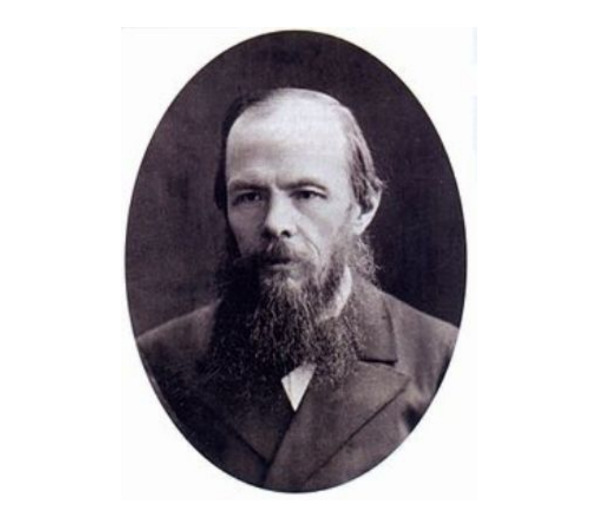

Nonostante le ambizioni letterarie, Fëdor si piega a un futuro per cui non sente alcuna inclinazione. Intanto Michail Andreevič, ritiratosi in una piccola proprietà di campagna, viene assassinato dai suoi servi della gleba, esacerbati dalle angherie con cui li vessava. In quell’occasione Fëdor ha il primo attacco di epilessia, male che lo affliggerà fino alla fine dei suoi giorni. L’impressione per la morte violenta di quell’uomo alcolizzato, avaro e intemperante lo segna nel profondo. Quello in cui si forma Fëdor è un momento di grande innovazione culturale e politica per la Russia. Un fermento che suscita la dura reazione zarista di cui anche lui pagherà le conseguenze. Terminati gli studi e ottenuto il grado di ufficiale, entra in servizio presso il comando di ingegneria militare di Pietroburgo, ma presto dà le dimissioni e si dedica solo alla letteratura. Esce il suo primo romanzo, “Povera gente” , nel quale prevale il contenuto sociale che, insieme allo scavo psicologico e ai conflitti dell’anima, sarà l’elemento dominante delle sue opere. La sua attività di scrittore si interrompe bruscamente il 25 aprile 1849, quando la polizia dello zar lo arresta per adesione a una società segreta sovversiva. In realtà Fëdor, che si era avvicinato ai comunisti seguaci del fourierista Petraševskij, si limitava a caldeggiare l’abolizione della povertà e dell’ingiustizia, senza svolgere alcun ruolo rivoluzionario. Ma tanto basta. Condannato alla fucilazione, è rinchiuso nella fortezza di Pietro e Paolo e solo davanti al plotone d’esecuzione gli viene letta la sentenza di Nicola I, che commuta la pena capitale in deportazione. L’esperienza devastante di quei minuti passati a fissare la morte negli occhi verrà ricordata poi nel romanzo “L’idiota”. Dopo quattro anni in Siberia, che gli forniscono l’abbondante e sofferto materiale autobiografico per”Memorie da una casa di morti”, gli resta da scontare la seconda parte della pena servendo come soldato semplice in un battaglione siberiano di stanza in un remoto governatorato non lontano dal confine cinese. Solo nel 1859 ottiene il permesso di trasferirsi a Pietroburgo e di dedicarsi di nuovo alla sua arte. Nel frattempo ha sposato Marija Dmitrievna Isaeva: la trascurerà e la tradirà, anche se questo sentimento contrastato li manterrà uniti fino a che, nel 1864, Marija muore. “Non potevamo cessare di amarci”, scrive Fëdor, “anzi quanto più eravamo infelici, tanto più ci legavamo l’uno all’altra”. Questo è un periodo molto intenso per lui. Con il fratello Michail dà vita al mensile “Il tempo”, dove pubblica a puntate “Umiliati e offesi” , e successivamente alla rivista “Epoca”, su cui escono le “Memorie dal sottosuolo” . Hanno inizio i suoi viaggi all’estero, durante i quali dilapida il proprio denaro sui tavoli da gioco e intreccia una turbolenta relazione con Apollinarija Suslova, in un delirio di frenesia e sregolatezza . La morte improvvisa di Michail lo porta alla rovina. Il fratello gli lascia sulle spalle la rivista in dissesto e la propria famiglia senza mezzi e oppressa dai debiti. Riprende a viaggiare e a perdere al gioco, e comincia a pubblicare a puntate “Delitto e castigo” .

L’anno dopo prende in moglie Anna. Ha oltre vent’anni meno di lui, ma ha la forza, il temperamento e la pazienza per regalargli una serenità che non aveva mai conosciuto. Lo segue nei suoi viaggi attraverso l’Europa, gli dà dei figli che lo riempiono di gioia, mentre Fëdor continua a lavorare accanitamente portando a termine i suoi ultimi grandi romanzi: “I demoni” , in cui rivela il proprio atteggiamento conservatore; “I fratelli Karamazov” , la sua opera più complessa, che denuncia l’ateismo nelle sue estreme conseguenze (se non c’è Dio, “tutto è lecito”). Compare in pubblico ancora una volta, nel giugno 1880, per le celebrazioni dedicate a Puškin, ed esalta il pubblico con il suo discorso in onore del poeta. Muore per enfisema polmonare il 28 gennaio 1881. Una gran folla lo accompagna al cimitero del convento Aleksandr Nevskij, a Pietroburgo, dove, dopo un’esistenza segnata da eccessi e tormenti interiori (“Sempre e in ogni cosa io giungo fino al limite estremo”), riposa in pace.

Guarda “1. Dostoevskij: il nichilismo letterario nei Fratelli Karamazov“:

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.