Osservazioni su cultura, teoria, storia

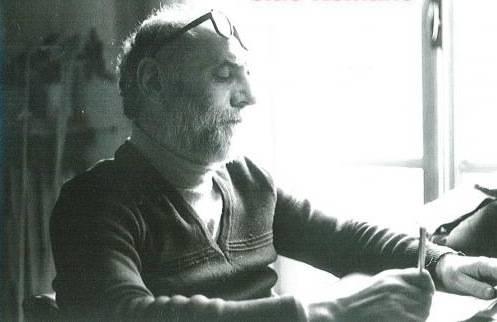

Un anno fa, il 3 aprile 2010, ci lasciava Romano Alquati. In attesa di una serie di iniziative di studio in suo onore che stiamo costruendo per i prossimi mesi, ripubblichiamo un suo saggio apparso sul n. 27-28 di “Ombre Rosse” (febbraio 1979). Recentemente riscoperto da alcuni compagni, questo scritto dà bene la cifra della figura intellettuale di Romano. Partendo da un tema apparentemente marginale, tocca con straordinaria lucidità e anticipazione nodi politici oggi centrali: le trasformazioni del lavoro e il ruolo dei saperi, la composizione di classe e i processi di soggettivazione, la conricerca. Una lezione di metodo politico, perché Romano è stato innanzitutto questo.

I nostri sono ancora tempi di spettacolo, ed io mi trovo in numerosa compagnia: la comunicazione mediante scrittura non è la mia preferita, specie come saggistica. Anch’io, come i giovani, consumo molti spettacoli fatti da altri. Poi però meno di loro so fare a mia volta teatro. La mia teatralità è un’eredità cremonese antica, fa parte della cremonesità, di una antica cultura locale, e non della moderna cultura scientifica dello spettacolo: lavorando come insegnante sono costretto a fare teatro. Ma la mia spettacolarità è molto modesta e spontanea; ho quindi una bassa qualificazione professionale. Sono più consumatore di spettacoli, e consumatore molto immediato: non ho tutta l’enorme cultura del cinema. dell’immagine, della visione, della mimica e dell’espressione immaginaria ecc. che hanno quasi tutti i giovani borghesi di oggi; specie qui a Torino: sono tutti esperti dell’immagine e del segno e del significante; ma dell’immaginario. E quindi di cinema. A Torino moltissimi giovani borghesi vivono solo mediante il cinema: mediante il baluginio di proiezioni su un lenzuolo in una stanza buia. Sono un consumatore immediato e incompetente: per questo dirò ben poco proprio del film da questo punto di vista: non me ne intendo! Mi interessa la prospettiva del «cinema scientifico». Ma non ho mai fatto io del cinema né studiato sistematicamente il suo uso come mezzo di conoscenza scientifica: lo vorrei però fare un poco nel futuro. Fare film scientifico nella didattica, e di tarlo, ovviamente, come «cinema politico dal punto di vista della classe operaia». … come no? Pertanto il film di Bizzarri Memoria di parte (vedi la recensione pubblicata sul n. 22/23 di «OR» mi è servito: in negativo! Direi che ha cominciato subito a dirmi cosa intanto non è il caso che cominci a fare!

Entro un poco nel merito. Ma nelle mie considerazioni non me la vedo molto direttamente col film e tantomeno con la recensione di «Ombre Rosse»: dirò una serie di cose prendendo entrambi come un riferimento e basta. Lascerò da parte proprio le cose più ovvie e più centrali nell’uno e nell’altra: come il discorso sugli operai italiani nel periodo che va dal fascismo al dopoguerra, che conosco abbastanza bene: oppure sulla faccenda della « storia orale ».

Il primo argomento mi pare che oggi non interessi molto, oppure viceversa mi pare che siano ancora diffuse dentro il movimento operaio risorse critiche e di esperienze tali che le manipolazioni storiografiche e politiche contenute nel film si smontano da sole se arrivano ai pubblico operaio oggi: e per ragioni diverse per le varie generazioni di proletari. Il secondo è ormai diventata questione disciplinare dentro l’organizzazione accademica del sapere borghese, e non è granché il caso che me ne occupi io qui: credo che riviste di storia militante (come ad esempio «Primo maggio») potrebbero fare bene l’una e l’altra cosa, riaprendo anche eventualmente un dibattito sul ritorno agli anni ’50 da parte di tutta una intellettualità piuttosto giovane e legata al ’68, e fino ad oggi fra quella, pochina, che del mondo degli eredi del ’68 non abbia ancora sdegnosamente voltato le spalle al suo amore di ieri, cioè alla classe operaia!

Una cosa sembra vera, il film con la sua faziosità risulta provocatorio: provoca delle reazioni, fa pensare: gli altri, perché dà l’impressione che lì di pensiero se ne muova poco! Fa reagire ponendo tutta un’ampia gamma di problemi in negativo: perché lì nel film non ci sono, ma innanzitutto a me ha fatto pensare questo fatto qui: come può un lavoro così brutto e ideologico ottenere tutta una serie di reazioni positive, nel complesso, anche da riviste come «Ombre Rosse» in primo piano contro l’ideologia. Di gente che non solo se ne intende di cinema, ma fra le persone più sensibili nel cogliere certi cambiamenti nel rapporto fra le forze soggettive e le trasformazioni profonde nella ricomposizione di classe. «Ombre Rosse» ha parlato fra le prime di crisi della militanza; di crisi dell’ideologia e in un modo politicamente dialettico! Ha parlato più seriamente di altre su tutta una serie di temi poi divenuti moda del Movimento, come ad esempio la questione importante dei «piccoli gruppi» ecc.

Anticipando discorsi che si sono diffusi con molto ritardo. Come può «Ombre Rosse» apprezzare codesto film? Infatti io trovo che la capacità di provocazione di questo film è tutta in negativo: fa stupire soprattutto che altri possa apprezzarlo. Per il resto mi provoca il fatto tristissimo che della gente abbia speso ben nove milioni e molto del tempo libero in tre anni di vita per tirarne fuori un risultato simile; sprecando tempi di presenza e partecipazione di altri: di testimoni storici in tempi e luoghi ancora così significativi, per tirarne fuori alla fine solo una cosa così ideologica e povera. Come può succedere? Se l’avessero fatto apposta … invece no, ci credono proprio! E che poi gli altri lo esaltino?

Un problema che il film pone, in negativo, è appunto quello dei problemi: «problemi no ghe n’é». In questo suo dogmatismo trionfalista e piattamente privo di ogni dialetticità non ci sono problemi. Solo grandi certezze rivoluzionarie e quindi tradimenti altrui; pertanto non dà conto di nulla. È tutto un consenso emotivo, irrazionale, quello che gli viene: sfogo! Io invece proprio non ho capito niente: non solo cos’è la memoria di parte, qual è la parte e di come la si pone oggi quella parte rispetto a ieri, a ieri rispetto a oggi, e cosa c’entrano degli intellettuali con quelle parti: quella di ieri e quella di oggi. Ma non sono riuscito a capire molto come si pone la questione della «memoria». Ma facciamo finta di aver capito; per ora.

Non mi intendo granché di cinema né di tecnologia della comunicazione. Molti recensori mostrano di entusiasmarsi per i mezzi in se stessi, alla ricerca romantica del primitivo. Io non riesco a condividere questo apprezzamento della assenza della voce off. È una cosa vecchia. Tanto più che poi la voce off c’è e allora era preferibile usarla meglio. Ma l’ideologizzazione del non uso della voce off è poca cosa anche rispetto all’ideologizzazione del non incontrare problemi col pretesto di non fare teoria. In realtà il film fa vecchissima teoria. La fa anche appiccicando al muro alcuni cantastorie, che raccontano anche delle storie; nel senso che dicono qualche bugia, prendono abbagli, non capiscono, ricordano quello che vogliono loro. Anche perché alcuni di loro fanno ormai di mestiere il cantastorie: lo fanno nell’era dell’informatica all’interno dell’industria dello spettacolo, benché o poiché professionisti artigiani del racconto confezionato per un pubblico di intellettuali ideologizzati.

Un’altra caratteristica in cui il film mostra di cercare di suscitare emotività nello spettatore ideologico è proprio il commento musicale che lo accompagna. Sembra proprio che ci si sforzi di non lasciar parlare le immagini dei filmati inseriti dentro: il minuetto ironico sul padrone, che riesce a ricomporsi e vincere: sconfiggendo non già la classe operaia ma tradizioni politiche assai povere, e usando meglio e scientificamente l’organizzazione politica. Ecc. C’era da fare più ironia sulla classe operaia che già allora non era riuscita a darsi una rappresentanza e un’organizzazione politica all’altezza dei suoi bisogni!

Le didascalie: è tutta una cultura del film didascalico come film di indottrinamento ideologico per via emotiva: non è un caso che si citino film francesi successivi al ’68… Le didascalie restano perché essendo scritte, letteratura scritta, cultura scritta, sono riprodotte su schede e su recensioni scritte. Qui il film è didascalico, ma con una concezione dell’insegnare e soprattutto dell’apprendere penosa. Adesso si capisce la sconfitta politica, in questi anni, di un’intellettualità armata di un simile bagaglio. Purtroppo il discorso che le didascalia che spiega, talvolta anche come voce, lo spettatore si concentra su perché è stata semisoppressa la voce off! Sembrando che ci sia finalmente la didascalia che spiega, talvolta anche come voce, lo spettatore si concentra su di essa nella speranza di poter finalmente avere qualche informazione in più, che gli serva a collocare le interviste, gli intervistati, le vicende narrate. Lo spettatore si illude che le didascalie gli permettano di capire un poco il senso di quello che viene detto e di quello che viene mostrato. Quindi le didascalie sono caricate di una funzione di cui resta parecchio bisogno, ma che poi è frustrata vanificando anche gran parte delle interviste e dei filmati, che così appiccicati parlano poco rispetto a tutto l’enorme discorso potenziale contenuto. E invece le didascalie fanno l’indottrinamento ideologico, a base di slogan che molto spesso non si capisce cosa c’entrano e con quello che i cantastorie stanno dicendo, e con le immagini che i filmati mostrano.

La didascalia di cui proprio non è possibile tacere (come non ha taciuto una notevole parte del pubblico in sala) è stata la prima: «chi deve parlare»? La risposta spontanea di molti in sala è stata: «chi ne ha voglia!» Parla chi vuole! Almeno la libertà di parola! Adesso gente come questa viene anche a dire chi deve parlare e chi no, a dare e a togliere la parola agli altri: non ce ne sono già abbastanza a impedirci di parlare?

In quel «deve» c’è una delle chiavi di lettura del film: lo stalinismo come grossolanamente l’ho sempre visto nella piccola borghesia: proprio nel senso che l’intellettuale piccolo borghese invoca la dittatura del proletariato per soddisfare la sua volontà di potenza sullo stesso proletariato; e qui lo fa – per fortuna – solo «nel film».

E «per chi» deve parlare? Ma per chi gli pare! Tanto più che in questo film non si problematizza assolutamente la questione degli interlocutori, del chi è la parte, di come è fatta oggi a differenza di ieri, e del perché quella parte lì ecc. Se non c’è problema di parti allora possiamo fare anche noi come quelli che hanno prodotto il film, che in realtà parlano per parte propria; o per parte dei segni e dei significanti stessi! Ci sono degli intellettuali che vogliono finalmente prendersi il gusto di comandare un poco e dare la parola a chi vogliono come vogliono: è un loro problema personale come ogni altro. Nessuno spettatore però accetta questo «deve» come rivolto a lui! E reagisce parlando subito lui come ne ha voglia e per chi vuole lui: il che nella condizione attuale di disgregazione sociale, vuol dire che parla col suo partner di coppia; e parla per sua moglie, o per il suo amico e la moglie dell’amico: ma alla faccia di quel «deve».

L’intervista sul presente

Ma se era così importante il racconto genuino e intatto di queste «storie» allora perché quel montaggio: perché spezzare continuamente il racconto, montandolo a rimontandolo proprio a piacere dell’intellettuale alla moviola, interrompendo, sopprimendo parti, invertendo ordini cronologici ecc.: altro che la voce off! È una tale manipolazione filmica, specificamente filmica, del racconto orale che gli toglie valore di testimonianza già questo. È estetismo? No: è proprio manipolazione ideologica: qui la cattiva teoria è detta continuamente in questa manipolazione, ed è grande come una casa. Non vorrei adesso addentrarmi per l’altra delle due strade che avevo detto che non volevo percorrere: quella della «storia orale» come disciplina accademica nell’organizzazione accademica della conoscenza e del suo mercato, dentro l’organizzazione borghese e poi dentro l’organizzazione ed uso capitalistico del sapere «sociale». Ma sia vedendo il film che per rivelazione di uno degli intervistati presente al dibattito come testimone (e di un altro in sala tra il pubblico poi intervenuto a denunciare le manipolazioni fatte dalla troupe dei cinematografari orali) vien da chiedersi: sono storie raccontate, già costruite come tali, e preconfezionate per altri usi? Storie che vengono – fra l’altro – narrate di fronte alla cinepresa? O si tratta di una mezza intervista, con domande? Mi pare che in taluni casi sono vere e proprie storie raccontate da cantastorie di notevole professionalità (come i biellesi, in quella cascina abbandonata come relitto archeologico). Invece altri ancora cantastorie non sono e parlano con una certa improvvisazione e rispondendo a domande dirette (soprattutto i torinesi mi pare: quelli della Lomellina stanno in mezzo).

C’è dunque una grossa differenza proprio nel modo in cui la storia viene ricostruita, viene tirata fuori e poi ci viene data, mediante il cinema. Ma lo si capisce solo se si sta attenti e grazie a degli incidenti in sala: il film cerca di nascondere questa differenza, come nasconde tutto quanto quello che servirebbe a un dibattito serio: che non è questione di deontologia della storia orale, delle regole accademiche e dell’organizzazione disciplinare di una corporazione scientifica dentro la «Storia», come potentato accademico! Nella patria numero due dello storicismo, in cui malgrado tutto esso è ancora lo strumento privilegiato della conoscenza del Pci, e in un momento di ritorno a Gramsci, non c’è dubbio che c’è un certo e giustificato odio per la sociologia, nel quale si ricompone ancora una volta emotivamente un mucchio di gente: soprattutto sindacalisti e intellettuali: cioè proprio quelli che negli anni scorsi hanno cercato di fare i sociologi più degli altri. Ma l’intervista (che Pizzorno chiamava la regia della sociologia) in fondo che cos’è se non un modo di raccogliere discorsi, parole, ed anche molto spesso racconti: è un momento « orale »: la differenza è fra il raccontare o giudicare a parole o dire comunque i propri comportamenti o atteggiamenti presenti (o futuri); rispetto a dire quelli trascorsi.

È questa una differenza decisiva? Se l’intervista si fa e si fa a partire dal presente. non è il caso allora di stabilire qual è il rapporto tra il presente e il passato: entrambi dentro l’intervista, in modo, almeno, di moltiplicare un poco la tanto esigua possibilità che la «parte» possa usare e l’oralità e la memoria: in funzione del presente e del futuro, per cui ha bisogno di fare funzionare la memoria. Orbene, c’è un bisogno grande di memoria: ma un bisogno maggiore di racconto orale del presente, di sentire un poco la gente, gli operai, i proletari: cosa dicono, cosa pensano, come la vedono, cosa fanno, cosa si propongono, come valutano la situazione oggi, dell’immediato futuro? Non è il caso di legare questi due bisogni? Si chiami come si vuole: ma non c’è anche un bisogno di conoscenza di cosa sta facendo adesso e di cosa si prepara a fare adesso la classe operaia? E non solo per controllarla. Come fa il padrone collettivo. Lui questa conoscenza (anche mediante la sociologia) se la cerca. cerca di riprodurla. E infatti la sociologia, come pratica di ricerca socio logica fatta dentro alle aziende, le imprese, le istituzioni, è in continuo forte sviluppo in Italia.

Ma come si produce anche con il film e il racconto orale una conoscenza per svolgere un ruolo di avanguardia e anticipazione, o di supporto alla lotta attuale, quotidiana, del proletario, qui, in questo paese? Tutta l’ideologia dell’oralità contenuta in questo film vuole valorizzare molto il sonoro. Epperò si ha l’impressione che il sonoro potesse essere usato meglio e in modi meno pasticciati, contraddittori e dogmatici. Ma una domanda veniva da farsi a molti. Perché per distribuire e diffondere storie orali non hanno usato invece la radio? C’è una prima risposta che non mi convince affatto: la distribuzione cinematografica facilita l’organizzazione di dibattito, la sala cinematografica come sede privilegiata di dibattito? Nessuno crede che non si possano organizzare dibattiti, anche di tipo tradizionale, con i testimoni, il pubblico seduto eccetera, rutto il rituale di questa vecchia forma dei fare teatro (sul cinema), anche in una qualsiasi sala dopo un’audizione di un programma radiofonico: è fra l’altro un’esperienza delle radio libere.

Infatti, se quello che dicono gli autori è vero, era meglio raccogliere le interviste su nastro, eppoi radiotrasmetterle a un pubblico raccolto in una sala in modo da fare teatro sulla radiotrasmissione stessa o ricerca collettiva mediante essa. Se questo è il punto. Cioè la forma in cui è organizzato quel tipo di dibattito. Invece è stato fatto proprio un film, ci sono le immagini! A cosa serve alla storia orale l’immagine?

In realtà con nove milioni e tre anni di lavoro le radio libere – ad esempio – avrebbero garantito un rapporto con la storia orale in un tipo di diffusione molto più funzionale, stimolante e coerente con l’oralità; e forse meno ambiguamente di parte. Se non altro perché la rete delle radio libere un ascolto proletario ce l’ha e consistente: ce lo dicono le stesse ricerche di mercato degli inserzionisti! Ed è un ascolto già entro rapporti sui quali è in piedi un dibattito più avanzato e meno vecchio di quello dei patiti del film artigiano come tale (mi sembrano un po’ come gli aeromodellisti). C’è una storiografia militante: c’è una ricerca storica militante che poi vuol pubblicizzarsi almeno in direzione dei quadri e di tutto un settore di proletariato e di avanguardie dentro la composizione di classe. Ottimo. Allora perché non collegare la ricerca alla rete delle radio? Coinvolgendo finalmente anche gli ascoltatori dentro la ricerca? Come soggetti, e non solo come oggetti di ricerca! Facendoli parlare in quanto a loro volta soggetti di questa storia. Dando loro la parola dentro una ricerca di storia militante di massa, che dia la parola «alle masse» perché facciano la loro storia e raccontino oralmente: ma a quella lì che ascolta le radio senz’altro più di quanto non vada nei cineclub: se la è davvero tutto! Se è così esclusiva. Se la soggettività viene fuori per via orale. Provare a sperimentarlo: per cominciare a porsi le migliaia problemi che ciò pone.

Forse, la crisi delle organizzazioni post-sessantottesche o anche del complesso della nuova e vecchia sinistra, riconducendo il proletariato a una notevole spontaneità (di cui forse questo non si lamenta neppure molto) ci costringe a una rivalutazione della storia orale perché senza «organizzazione», e di più senza «organizzazione politica», l’uso di canali e di mezzi diversi ritorna alla classe operaia di nuovo difficile? Dunque allora ci sarebbe un ritorno costrittivo alla oralità anche per la sconfitta delle forze soggettive che ieri offrivano ben altri supponi organizzativi, e quindi di comunicazione, alla classe stessa non limitati a piccoli gruppi? Se comunque adesso la condizione della comunicazione proletaria fosse orale, allora perché in primo luogo non la radio libera, a sua volta usata in modo un po’ meno sterile? Ma in secondo luogo la domanda è: allora perché non usare la radio della Rai: i tre programmi della Rai, ascoltati da alcuni milioni di persone, in maggioranza proletari? Perché l’oralità della classe operaia non fa un uso di parte, come memoria e come racconto, comunicazione, della Rai? In fondo non è molto difficile: e succede già, e non solo sulla «rete tre»! Perché no? Ma per davvero! Per la ricerca di massa! Non per coprire (con degli alibi) la smania dell’artigianato e lo snobismo elitario. Tanto vale comunque offrire un mezzo più pertinente alla volontà di potenza: fare in piccolo come lo stalinismo e il nazional socialismo già hanno fatto, come Roosevelt, negli anni ’30!

La classe operaia da decenni fa un suo uso alternativo, organizzativo della radio di Stato, e della sua rete nazionale, come ascoltatore collettivo: ci sono anche casi in cui già ha saputo usarla come diffusore collettivo di notizie su se stessa, come amplificatore e comunicatore dei propri movimenti, bisogni, problemi: da decenni. La storia orale raccolta mediante registratori in nastri archiviati, o raccolta direttamente mediante la radio, dovrebbe avere per lo meno nelle radio libere lo strumento privilegiato. La radio riduce la distanza. Valorizza al massimo questi materiali, questi tagli, questi modi; e anche riqualifica tradizioni ambigue e dubbie.

Perché allora il film? Perché c’è la cooperativa che produce e distribuisce film e qualcosa bisogna pure che faccia? Sì, ma allora non sarebbe meglio che facesse dei veri film? Recuperando appunto nello specifico filmico (come diceva Dalla Volpe) la dimensione visiva e immaginaria, come mezzo specifico, efficace anche nel narrare la storia: l’enorme quantità di film d’archivio che ci sono e soprattutto quelli che si potrebbero fare fìlmando specificamente la storia, anche quella passata! Accennavo alla questione del registrare le storie, dell’archivio di nastri che si va lentamente realizzando e che potrebbe essere una memoria staticizzata di parte. In parte tale archivio non è gran che diverso da quelli di documentazione cartacea, adesso odiata come di per sé «ideologica» o «burocratica». Il problema del registratore, del registrare e del trascrivere, del conservare in archivio e di usare distribuendo questo materiale orale registrato su nastro, andrà ponendosi anche in Italia. Tanto più che già ci sono proprio istituzioni e istituti accademici che vanno incrementando una tardiva raccolta di storia orale anche nel proletariato, con finanziamento pubblico.

Che fanno i compagni, gli intellettuali militanti, di fronte a questo sviluppo che in altri paesi ha già superato forme e livelli industriali: la loro registrazioncina artigiana nascosta in una cantina o in una casa diroccata? Come usare il registratore nella ricerca? E poi come usare il nastro inciso? Aspettiamo un convegno di un istituto universitario che deve spendere i suoi fondi e che ha chiamato già il solito americano (magari consulente del Mit) o inglese o belga in vena di giro turistico nel bel paese delle gondole o della torre di Pisa, per scoprire questi problemi?

L’anno scorso ho avuto modo di parlare di scienza, e poi di geografia; adesso di storia? Non vorrei proprio istituzionalizzarmi, informalmente, in un’illusione di antiistituzionalità, mettendo su una specie di modellistica «interdisciplinare» dal punto di vista operaio. Per fortuna il problema non è questo. Ciò che in verità ho sempre sotto mira, è il lavoro intellettuale, nei suoi rapporti col potere. La critica del corporativismo disciplinare e delle illusioni scientifiche e professionali degli intellettuali separati che vorrebbero riproporsi come artigiani universali dentro la specializzazione! Esaltando la potenza di questa condizione separata, come una funzione della classe e dentro la sua ricomposizione; e proprio negando, a parole, la funzione del partito! Che è poi l’unico momento (anche teorico) che potrebbe reggere e sopportare la loro separatezza e parzialità combinate costituendole come funzione produttiva dentro una cooperazione politica organizzata scientificamente; ma nella classe operaia no! Un atteggiamento borghese, in senso forte, di forza della borghesia, come questo, può darsi solo nella concezione borghese del partito e dentro il partito! Non è quindi perché propongo l’enciclopedia di sinistra al «movimento» che adesso me la vedo con la storia. Mi pare che andare oltre le discipline, ma usandole per quel poco che possono dare, sia il minimo che possa fare oggi un « intellettuale organico », e, come si suol dire, «criticamente». Che fare della storia?

Io già non capisco molto lo «storico militante». Ancora meno capisco il militante che si specializza a fare lo storico, come espressione del movimento, o anche di quell’altra cosa che è il «movimento». Vi piace riprodurre l’organizzazione capitalistica del sapere come industrializzazione dell’assetto borghese del sapere? Bene! Ma allora non si capisce tutta la faziosità polemica contro il partito, contro le istituzioni, le discipline, gli altri intellettuali, contro la cultura di massa, contro i mass media ecc. ecc. A meno che non si rovesci il discorso, e si dica: fare lo storico è oggi non più un mestiere (cosa davvero vera, nel senso che si può verificare proprio dappertutto), ma è un lavoro parziale e svuotato di senso come ogni altro: come proletario della ricerca storiografica cerco di usarne la sua eventuale produttività rovesciandola in risorsa per la lotta! Proprio perché è un merdoso lavoro come qualsiasi altro: faccio questo e uso per la mia lotta di proletario o di semi proletario la produzione di merci in cui sono sfruttato io e la giro in occasione di lotta sul luogo di lavoro: storia militante nel senso che un gruppo di proletari della mercificazione industriale della storiografia. si fa gruppo (omogeneo?) di lotta; e magari si appropria del prodotto, del pezzo di ciclo cui è addetto: lo occupa e lo fa funzionare trasformandolo per i bisogni proletari: come quando (ricorda il film) a Mirafiori facevano le biciclette o le armi, nei reparti occupati. Ma direi al compagno: se non sei un proletario della storia e parli a nome della disciplina come se tu ne fossi un padrone (e magari lo sei) allora è diverso. Altrimenti chi te l’ha fatto fare quel lavoro lì; non ti vergogni di amarlo? Non potevi, come militante, come avanguardia, sceglierne un altro? Farne un altro? Perché fai lo storico? Perché fare lo storico come professione se vuoi essere un rivoluzionario «professionale»? O solo un intellettuale «organico»? Uno dei pochi rimasti? Fallo nel partito!

Le immagini e la visione

Ma la questione che pone più paradossalmente il film, proprio come esempio in negativo, è quella delle immagini. A molti dei presenti, finita la proiezione, ho sentito dire che la cosa di gran lunga migliore e più efficace e più interessante e stimolante che c’è dentro Memoria di parte sono gli spezzoni di filmati intercalati alle interviste! Anch’io condivido questo giudizio. Ed è tuttora, qualche mese dopo per me come per molti altri, la cosa che ho dimenticato di meno: che è rimasta viva nella mia memoria. È un caso? E molti dicevano: chissà che cosa hanno scartato, cosa hanno tagliato. Quali altri documenti cinematografici e fotografici ci sono in archivi pubblici e soprattutto privati ecc. Mi pare che vengano fuori molte questioni.

La prima è proprio che questo film offre involontariamente la smentita di tutta una serie di tesi e teorie. A cominciare da molte di quelle sostenute da coloro che l’hanno girato e che sono espresse, scritte, nere su bianco, nello schedone fatto a Pesaro, e persino occhieggiano nelle didascalie. In primo luogo non è vero che la memoria operaia può essere ed è solo orale. Non è vero che l’oralità è poi la forma di comunicazione specifica della classe operaia.

Eppoi non è affatto vero, proprio per niente, che la soggettività si esprime solo per via orale. Usare meglio la potenza di immagini come quelle, e come altre che c’erano e sono state tolte o ci sono e non circolano: perché non valorizzare la loro produttività enorme anche per l’elaborazione innovativa di linee e prospettive? Perché c’è il problema di «lanciare» la storia orale? Ma chi fa il film, chi usa il cinema? Dal momento che si dispone del Cinema, non è meglio che si lanci o rilanci la storia raffigurata in immagini? La storia «immaginata»? La storia visibile? E in particolare la rappresentazione visiva di azioni storiche peculiari come tante anche nella memoria storica ce ne sono in giro?

Perché non farlo proprio oggi ed a partire da una serie di discorsi che anche «Ombre rosse» va sviluppando a partire dalla situazione del movimento o del proletariato giovanile, o dal movimento delle donne, e via via? Proprio sull’importanza dell’immaginario e del visivo oggi nella comunicazione e nei rapporti sociali? Perché non la storia immaginaria, la storia visibile come storia di parte, e memoria di parte. Siete cinematografari? Fatevela! Se non la fate voi chi fa la? Luigi Nono? Non siamo più ai tempi del Kinopravda! Siamo tornati molto più indietro. Ma il problema di un uso del cinema un poco più efficace e meno predicatorio e didascalico di quello postsessantotto rimane un problema che dovrebbe interessare molta più gente di quanta non se ne occupi da noi: ma in Italia lo strumento con cui comunica la sinistra è ancora il giornale, la rivista, il libro: gli strumenti letterari.

Una delle cose che più è piaciuta agli intellettuali di sinistra di questo film è stata la sua produzione e la sua distribuzione «artigianale». Ora c’è tutta una lunga storia del rapporto che l’intellettualità organica italiana, ora più ora meno che in altri paesi, ha con l’artigianato; specie nel campo della conoscenza e della pubblicistica. E distinguerei qui l’artigianato della produzione della conoscenza dall’artigianato della sua distribuzione.

Io pure fino a poco tempo fa ho partecipato a produrre conoscenza (a sinistra) quasi esclusivamente in forma artigiana. Ma noi non ce ne siamo mai vantati. È stato sempre un limite impostoci: una condizione di povertà, di inefficacia, di marginalizzazione, che abbiamo patito e subito senza nessun entusiasmo. Proprio dagli anni ’50, una delle questioni che ci si riproponeva, in una rimeditazione del leninismo dopo lo stalinismo, per non ricaderci dentro, è stata quella dei modi industriali: di cooperazione collettiva industriale e di massa, di produzione della conoscenza, usabile – tanto per cambiare – produttivamente come nella crescita politica della forza lavoro sociale. Adesso invece si ritorna ad amare l’artigianato, anche per quanto concerne la produzione intellettuale. Io vedo in questo amore una rinuncia, un riflusso regressivo rispetto all’incapacità di saltare oltre e di vedersela con i problemi «politici» che la produzione industriale (da sinistra) della conoscenza pone alle forze soggettive e all’avanguardia, anche per la previsione e l’anticipazione come funzioni politiche di partito: ma all’interno della stessa nuova composizione di classe a cui sta «spontaneamente muovendosi» oggi in Italia la «forza lavoro sociale », nel suo movimento di lotta.

Questa regressione non è difensiva: è autodistruttiva! Non è della classe, è dell’intellettualità borghese. Dal suo interno l’artigianato produttivo si pone in molti sensi: come rinuncia agir spazi politici, come mancato sviluppo della cooperazione politica, come scoperta del lavoro concreto e del valore d’uso, ma facendo finta che non esista il valore di scambio ecc.

Come il ritorno alla manualità, alla terra, alle cooperative? L’industria viene negata dentro un mezzo industriale da almeno 50 anni, come è per suo vantaggio iniziale, il cinema. E tuttavia il film l’ha fatto una troupe che mantiene la divisione del lavoro tradizionale nell’industria cinematografica. Perché allora non cercare una diversa valorizzazione di questa natura industriale che il cinema ha sviluppato nei 50 anni della sua storia? Il cinema era salutato fin dalle sue origini dai primi cospicui intellettuali «organici » della classe operaia proprio perché imponeva di fondete ricerca e conoscenza e rappresentazione dentro forme industriali di produzione e di distribuzione potenzialmente più di massa e per le masse di quanto non riuscisse più a fare il teatro. Perché adesso gli intellettuali organici residui non vogliono più camminare per questa strada, quando finalmente sono possibili passi in avanti dell’industrializzazione: quali salti in avanti della comunicazione, della socializzazione, della pubblicazione e della pubblicizzazione. Perché mai?

Può fra l’altro essere una questione di spazi, di mezzi, di risorse, e quindi di forza ed organizzazione politica per darseli: è il rifiuto della politica o è la difficoltà di sperimentare nuovi modi di rapporto? O l’illusione di demercificare per l’ambigua via individualistica del primitivo? E il suo sposarsi con certo settarismo e minoritarismo?

Viene in luce nel modo in cui il film è stato fatto una posizione che già ricorreva nel Movimento studentesco del ’67-68 e nei suoi immediati dintorni. Un atteggiamento che ha avuto una notevole fortuna, in seguito, soprattutto a partire da una serie di attività promosse proprio da Lotta continua, quando era un partito. La questione degli «esperti» al servizio della classe operaia, poi, successivamente, e in particolare negli ultimi anni, al servizio di se stessi. E in realtà esperti, tecnici perché soltanto diversi, non parte: bensì esterni poi estranei alla classe operaia. Un modo molto sterile di affrontare il lavoro collettivo e la cooperazione. Soprattutto quando si tratta di «tecnici» non meno proletarizzati degli «operai di fabbrica». Ad un certo punto gli stessi sindacalisti hanno fatto proprio questo modo di definire i rapporti e ancora oggi si guardano bene di smetterlo: hanno cominciato a stabilire che loro (questi tecnici della contrattazione) erano i politici, e loro soltanto potevano avere un rapporto politico con la classe operaia, e qualunque altro «esperto» potesse avere solo funzioni tecniche: l’altro esperto, anche se proletario, deve mettere le sue competenze al servizio della classe operaia; ma essa è rappresentata dai suoi rappresentanti politici, e cioè dai sindacalisti; i quali soli sono competenti in fatto di linea politica eccetera eccetera. Ancora oggi nelle 150 ore o nel lavoro sull’ambiente e la salute in fabbrica le cose marciano sovente, poco e male, così. Anche nel film di Bizzarri. Da una parte ci sono i vecchietti ex operai che sono appunto il soggetto-oggetto di ricerca, la fonte orale: dall’altra i tecnici della troupe, esperti non solo in cinema ma anche in raccolta, archiviazione, distribuzione della storia orale. Nel film i vecchi ex operai ed ex militanti possono parlare delle loro esperienze vissute: ma non sono chiamati a discutere, poi, del modo in cui esse entrano nel film, di come sono assunte in quanto storia, memoria ecc. Non si riprende nessuna discussione. Tantomeno ce li mostrano discutere della realizzazione e produzione del film ecc. E tantomeno della sua distribuzione ecc. La stessa cosa succede ad esempio nelle radio libere; o nei giornali: ci sono i tecnici della radio da una parte che discutono tecnicamente, dall’altra magari gli intervistati dai giornalisti, che possono essere militanti e proletari operai, che sono a loro volta dei tecnici; eppoi al di là ci sono gli utenti, gli ascoltatori, il pubblico: che può essere costruito a sua volta di militanti e magari di operai, di proletariato giovanile e femminile ecc.

Si assumono questi ruoli separati come buoni e definitivi anche per la ricerca di parte proletaria. Il proletariato non entra come soggetto della ricerca, non è chiamato a fare la ricerca come soggetto e tantomeno come soggetto politico nemmeno potenziale: ha la sua storia; ma la ricerca è di competenza degli esperti: degli intellettuali borghesi quando è esperienza culturale! È una fonte passiva individuale di racconto vissuto oppure, poi, un utente che riceve un prodotto già bell’e confezionato da alcuni specialisti di quel settore produttivo di cultura lì (pertanto borghesi) o di quell’altro settore dell’industria culturale, in forme artigiane! A me sembra che oggi questa strada non porti lontano. Meno lontano di ieri. Perché la ricerca di questi «esperti» (che nella cultura sono gli intellettuali) in molti casi e campi non regge il confronto con la capacità di ricerca del proletariato stesso; specie di quella sua parte altamente scolarizzata che chiamiamo proletariato intellettuale; e di cui fanno poi già pane, come avanguardia interna al proletariato stesso, molti di quei famosi «tecnici ». E tuttavia i tecnici proletarizzati sono presi a pesci in faccia sia – da un lato – dagli intellettuali borghesi (anche del sindacato o dei partiti e perfino delle amministrazioni rosse dell’esistente) e dall’altro lato da paleoperai stile anni ’50 col mito reazionario e separante delle «mani callose» e della militanza miticamente ad esso adeguata.

L’uso del cinema nella ricerca anche di «storia militante», come l’uso della radio e della televisione, del teatro e di tutto quanto, e anche della stampa, va posto come rifondazione integrale del modo di usare questi strumenti: non solo per tirarne fuori un nuovo linguaggio, ma per far crescere moltiplicando proprio processi di ricomposizione di classe che hanno bisogno di un uso diretto della ricerca e conoscenza dentro la classe e i movimenti di lotta; come «autovalorizzazione», e come organizzazione innanzitutto di movimento: sia al livello dei piccoli gruppi e collettivi di ricerca, sia di momenti già di collettivi più vasti; e quindi di una comunicazione estesa e assai più diffusa, anche nel territorio, sia come problema di uso proletario sistematico diretto dei più potenti mezzi di comunicazione di massa nella ricerca anche scientifica di massa ma di parte. Come pratica diretta del movimento, come organizzazione della classe. Che è poi un’altra cosa, una cosa diversa, dal loro uso da parte di un partito come funzione di previsione e anticipazione tattica per fini specificamente interni alla «politica».

Chiedevo prima: se non interessa utilizzare le peculiari risorse della comunicazione visiva e dell’immaginario, perché fare un film? Costa anche molto caro! E d’altronde basta vedere come sono stati ripresi questi poveri narratori semintervistati e di come sono le immagini direttamente girate dalla troupe per rendersi conto che: o non gliene frega nulla; o che non solo hanno interesse per un archivio di storie come lavoro morto, ma anche per i lavoratori morti, tanto che se sono ancora vivi li ammazzano proprio loro, con la macchina da presa, fucilandoli contro un muro, al contrario dell’operaio di Dovcenko che invece diventava immortale, grazie al cinema bolscevico… Bei tempi? Quali? Si sa che il cinema è ovunque in crisi: se più di sessantanni fa da lì erano partiti Brecht e poi Benjamin per sostenere la necessità di parte proletaria, e dei comunisti, di usare questo mezzo che offriva tutta una serie di vantaggi (fra cui quello della comunicazione di massa) adesso un’epoca è esaurita. Ma adesso il film ha, ancora uno spazio crescente: lo consuma sempre più gente; ma mediante la televisione. Ha il suo spazio centrale nella televisione.

In Italia la televisione arriva dappertutto: il proletariato in particolare vive gran parte del suo tempo libero davanti alla Tv, e la sa usare « antagonisticamente », anche per la propria organizzazione: i discorsi sulla teleorganizzazione delle lotte e dei movimenti, nella crisi del sindacato come organizzazione delle lotte su scala « sociale» e nazionale, adesso cominciano ad essere compresi persino da alcuni settori del personale politico del Movimento, che arriva sempre dopo i movimenti (l’avanguardia appunto…). Il cinema è ditribuito dalla Tv che lo fa vedere al proletariato e viceversa il proletariato guarda alla Tv sempre più il cinema. Ci sono le Tv locali e « libere» e c’è la Rai-Tv.

Ci sono dei vincoli legali all’uso del film di recente produzione nelle Tv private? A parte che si aggirano: ma c’è proprio la questione della Rai-Tv, la quale poi di film «artigiani» fa parecchio uso: vanno a finire tutti lì o quasi e rischia poi di andarci Memoria di parte. La questione è la seguente: invece di arrivare in Tv, in Rai-Tv, con dei filmetti artigiani per la via equivoca della qualità artigiana, non sarebbe meglio puntarci fin dall’inizio tenendo conto proprio delle masse proletarie che la guardano? Con un cinema pensato proprio per la distribuzione di massa alle masse proletarie di telespettatori? Come fra l’altro avviene già, per iniziativa di «normali» collaboratori della Rai? Infatti la Rai-Tv, molto più delle stesse Tv locali di sinistra, da anni trasmette moltissimo materiale filmato sulla storia della classe operaia di tipo documentario e non solo, come anche ricerche con interviste retrospettive e racconti e storie di vita. La Rai produce e porta fuori, distribuisce, mette in circolazione memorie di parte, di parte operaia, con notevole frequenza e in modo migliore e tutto sommato in trasmissioni e spettacoli fatti molto più seriamente ed efficacemente dalla parte del proletariato che non il film di Bizzarri.

È questione del vincolo che il valor d’uso delle merci fa ancora su quello di scambio: del «potere di mercato» del proletariato. Ci torno fra poco. Quando si dice ciò, gli intellettuali di sinistra del movimento, che essendo borghesi, elitari la Tv la ignorano proprio perché è di massa, perché è fruita dal proletariato, vanno in sdegnose escandescenze e poiché in questi casi verificano come in questo atteggiamento sono tutti uniti (come nel ’68!), vedono che c’è coesione e consenso reciproco, diventano presuntuosi e sfoderano duri sarcasmi. Guai a vedersela con la realtà a loro esterna di oggi! Il problema però rimane quanto mai questo: in primo luogo un uso più consapevole della Rai-Tv da parte del Movimento, proprio come comunicazione di massa privilegiata, essendo la televisione attualmente e nel futuro prossimo il mezzo che può integrare di più gli altri linguaggio e mezzi al suo interno (resta fuori solo il linguaggio tattile rilanciato dai sessuologi: pare che gli odori li amino per ora solo i più giovani che sono ai «margini»). E in secondo luogo è quello di un modo più sistematico, anzi sistematico per la prima volta, di cercar di attuare un collegamento delle radio locali e delle televisioni locali con la ricerca sul passato e sul presente, che poi dal momento che lo si fa è meglio che sia sistematico! Il cinema deve entrare qui dentro: come l’uso della documentazione e della memoria di parte scritta e della stampa, comprese le riviste del Movimento; come l’uso della storia orale raccolta un poco meglio di come si fa in questo film. Come l’uso di tutto quanto quello che la società attuale e prossima futura mette a disposizione. In quanto non è mai vero come in questo caso che da qui si possono trarre anche armi per la lotta! Per produrre in modo sempre più funzionale e integrato nei vari raggi e livelli di una articolata comunicazione di massa!

È chiaro che l’uso della Rai e della rete privata pone problemi «politici ».

Il proletariato e la cultura scritta

Ho parlato prima di «memoria scritta di parte»: è un discorso complesso. Due parole su un paio dei suoi molti aspetti e dimensioni.

Un primo discorso si potrebbe fare sull’esistenza da decenni, e sulla moltiplicazione, di una documentazione scritta direttamente dal proletariato: dai comunicati agli affiches di ogni tipo ai manifesti; dai volantini ai bollettini alla stampa direttamente operaia e proletaria: è una memoria scritta il cui uso pone un mare di problemi molto seri, quasi come l’uso della parola raccontata o detta in risposta a domande. Non si capisce perché l’una sarebbe necessariamente ideologica e l’altra no: l’una necessariamente falsa e deformante; e l’altra no? Dietro certe affermazioni che si vanno sentendo sempre più frequentemente in giro fra coloro i quali fanno circolare l’ideologia della sconfitta storica già consumata della forza-lavoro sociale in Italia, c’è anche un equivoco corporativo, e per di più etnologico.

Ripeto: non è affatto vero che la cultura e la memoria del proletariato sono solo orali! È vero il contrario! Quando ci sono vaghi ritorni ad una certa oralità conviene preoccuparsene e spiegarsene la ragione storica, contingente (ci ritorno tra breve): perché a differenza dei Vedda o dei Pigmei il proletariato da decenni, e in Italia particolarmente oggi, si riproduce dentro una cultura scritta, una cultura letteraria e una cultura scientifica anche mediante fonti letterarie. Non ho parlato a caso di riproduzione: produzione allargata: la riproduzione della forza-lavoro sociale è quasi sempre allargata! Oggi si allarga assai: buon segno: difficile vederci sconfitte strategiche! Così ci sono subito quelli che dicono: riproduzione per il padrone, per il sistema; e invece la riproduzione per se stessi? Bene. lo dico proprio che anche la riproduzione allargata di sé e per sé come soggetto individuale e collettivo, la famosa «autovalorizzazione», cui torno dopo, passa da decenni sempre più dentro la cultura della parola scritta.

Se hanno contribuito di più alla formazione e alla autovalorizzazione della forza lavoro italiana, della classe operaia in particolare, i Fratelli Fabbri che certe riviste di sinistra, se c’è più politica e analisi sociale e possibilità di autoformazione dentro la «Gazzetta dello sport» o nei settimanali di evasione femminile che nella stampa di sinistra, invece di recriminare dobbiamo capire come mai la faccenda funziona e va così, e tenerne conto. C’è lo stesso atteggiamento che agli inizi degli anni ’60 circolava contro l’automobile e gli elettrodomestici fra giovani borghesi di sinistra con la cameriera in casa e che viaggiavano in tassì! Oggi è la cultura scritta che ha la funzione differenziale e gerarchizzante ma il proletariato l’ha capito e la usa anche per questa autopromozione! Ma allora la borghesia cerca di riservarsi la cultura dei rapporti personali, specie più profondi: dai sentimenti alla sessualità colta e letteraria; la borghesia cerca di serbare questo per sé come privilegio differenziale: per marcare la distanza di classe che altrove, nei consumi, non c’è più: e la valorizza riservandosi un ritorno dentro la propria tradizione culturale filosofica e letteraria della «crisi».

Ma io direi qualcosa di più ancora. Non solo la classe operaia oggi in Italia si riproduce nella cultura scritta: ma per l’emergere dentro la ricomposizione di classe di figure sociali come il proletariato intellettuale in posizioni egemoni, nei movimenti di lotta, è già possibile sostenere che il proletariato si va appropriando caparbiamente della cultura scritta strappandone spazi sempre più ampi nel consumo innanzitutto – come è ovvio – alla borghesia che fino a ieri aveva il controllo esclusivo della grande cultura: tanto più che in seguito a questa appropriazione possiamo dire che presto possiederà complessivamente più cultura scritta il proletariato che complessivamente la borghesia: soprattutto perché una certa piccola borghesia assai estesa è già più illetterata di gran parte dei proletari! E qui dentro c’è implicato il discorso sulla cultura scientifica e sull’uso operaio della scienza.

Quello che sembra contare è il modo in cui la cultura di massa diffusa dall’industria culturale essendo anche, assai, cultura della parola scritta, è costretta ad appropriarsi e a sostanziarsi sempre di più della grande cultura e della stessa cultura scientifica, e anche ad offrire in forme di merci momenti di pensiero critico; e l’uso che il proletariato riesce a farne per se stesso nella sua mediazione. E un altro tema da approfondire è come il valore di scambio della cultura-merce, della cultura mercificata deve fare i conti col valore d’uso, come domanda effettiva, come «potere e forza di mercato» del proletariato in quanto soggetto per se stesso; nientaffatto manipolabile a piacere dalla pubblicità e dai mass-media.

In realtà l’enorme potenziamento del marketing dentro le imprese mostra che è sempre più difficile imporre al proletariato quello che le imprese vogliono fargli consumare: ormai si vede che le imprese devono sempre più flessibilmente programmarsi sulla domanda autonoma del proletariato, che nella sua nuova composizione di classe sviluppa domande autonome, per nuovi desideri e nuovi modi di vivere; che si elabora anche con un uso di parte della grande cultura di cui si appropria, e ancor di più per l’uso di metodi, di modi di conoscenza che conquista, che strappa. Ma resta il fatto che chi vende merci deve vendere sempre valore d’uso e di scambio insieme: e non separarli spostandosi o interamente sull’uno per alcuni anni o interamente sull’altro per anni, come fanno, a ondate di flusso e riflusso ideologico, gli intellettuali di sinistra. Vedere la connessione reciproca tra i due, come il proletariato fa, e usarla nella «autovalorizzazione»! Ma viene rivista oggi, e rivisitata, nell’individuo e nella classe, disponendo di momenti crescenti della «grande cultura», e ricollocata e riconsumata dall’interno della cultura di massa. È almeno un’ipotesi di lavoro: ma chi lo fa questo lavoro di ricerca?

Un’altra dimensione del discorso sul proletariato e la parola scritta si incontra passando per la memoria trascritta, magari sbobinando nastri: la questione della trascrizione del passaggio mediato dalla parola pensata alla parola parlata alla parola registrata a quella sbobinata a quella scritta a quella recuperata a brani dentro la letteratura di taglio saggistico: lunga catena di cambiamento e trasformazione. Anche di sé come soggetti.

Infatti gran parte di questo lavoro si comincia a fare anche da noi dentro organizzazioni industriali di raccolta e trascrizione in cui molti anelli della catena sono a cura di una manovalanza della ricerca che è proletariato essa stessa: perché fa questo lavoro squallido e parcellare in cambio di reddito e salario Il problema della conoscenza scientifica incontra allora certe specifiche contraddizioni che hanno sempre meno a che fare con l’epistemologia. Per questa strada ritroviamo proprio la questione. della parola scritta nella valorizzazione del capitale e poi dell’autovalorizzazione operaia su questa base, anche a partire dalla «memoria storica» o anche dalla «storia orale»; storia che poi viene trascritta in una certa parte, perché la parola scritta, il saggio, il libro, è ancora la sola forma che l’accademia riconosce come titolo all’intellettuale di professione che voglia realizzarvi la sua carriera.

Certo rimane tutto un grosso discorso sulla peculiarità formativa della parola scritta in certi determinati modi di scriverla, anche in rapporto al pensiero e anche al pensare mediante parole, e all’astrazione e alla povertà delle conoscenze nostre in questa direzione. E nel produrre letteratura, nel distribuirla e nel consumarla. Anche qui c’è la questione dei mass-media, della stampa e dell’industria culturale. Basterebbe vedere come sopravvive a sinistra il mito vecchio di mezzo secolo del « giornalista» come corrispondente artigiano che (come un antropologo leggero e artigiano industriale d’assalto della notizia e dell’informazione) è inviato in situazioni sociali in cui si cala per qualche giorno, si appropria di informazioni e poi fugge col bottino e guai se rimane contaminato dai proletari! Si fanno vaccinare prima con l’ideologia dell’artigianato: mentre nella realtà oggi il giornalista è un operaio comune parcellizzato dell’apparato industrializzato della notizia, comandata da altri. Ancora una volta l’illusione dell’artigianato! Questo vale per i nostri giornali perché sono indietro di mezzo secolo. Non sarebbe meglio valorizzare e assumere nella valorizzazione della classe questi operai comuni della notizia, proprio perché sono poveri proletari come gli altri?

E quindi non sarebbe meglio vedere anche per la stampa (la comunicazione di massa, l’industria della notizia o l’industria culturale) come il proletariato intellettuale che ci sta dentro possa contribuire alla ulteriore appropriazione di queste risorse da parte della classe operaia stessa, mediante momenti intermedi e strutture organizzate anche di personale politico, Ma in una prospettiva di appropriazione di classe di questi strumenti potentissimi, per autovalorizzazione e lotta politica di classe operaia. La questione è sempre quella di come possono muoversi gli intellettuali: fra proletariato e politica, ma nella lotta di classe.

Orbene, la classe operaia si va talmente appropriando della cultura e della parola scritta, che, soprattutto per quanto concerne i giovani [i quali sono più malleabili, più vulnerabili dalla propaganda e dalla pubblicità, ecc., accettando più facilmente le mode e i modelli imposti via via l’uno dopo l’altro con frequenze sempre più strette (ma la borghesia consuma «il classico», integra la moda nella sua tradizione esclusiva!)], si vede una pressione dei mass-media per ridurre, perlomeno, ai loro occhi, l’importanza e la potenza della parola scritta e dei mezzi letterari! Dove quello che noi avremmo interesse a respingere è la limitazione della capacità comunicativa complessiva e non il fatto di proporre altri e ulteriori modelli di comunicazione; che invece possiamo contribuire perché vengano ad aggiungersi alla parola pensata, detta e scritta aumentando il potenziale di comunicazione stesso. E poi interessa anche cosa comunicare, e non solo il linguaggio. Pertanto un breve accenno a concorrenze fra settori dell’industria culturale stessa, fra i mass-media stessi, che poi però celano sforzi di riduzione che proprio le esigenze di dare sbocco alle merci del settore che vende letteratura e cultura scritta riescono abbastanza a vanificare!

La civiltà dello spettacolo?

Cerco di stringere. Si dice che la. nostra è ancora una civiltà dello spettacolo: ma ci sono già anche in Italia i segni che (come dice Eugenio) si va verso una civiltà dell’informazione. L’industria dello spettacolo ha esercitato un’enorme pressione sul proletariato, soprattutto su quello giovane; e su quello femminile ancor di più. Contro la comunicazione verbale e scritta: a favore o della comunicazione visiva e comunque importando (dall’oriente) comunicazioni corporee e gestuali e mediante danza ecc. Questo poi si combina col culto del linguaggio fine a se stesso, del comunicare il segno stesso: il segno come significante ecc. Una facile considerazione per quello che con queste mode culturali indotte si cerca di togliere, di sostituire, di sottrarre (la parola pensata, parlata e scritta, da un lato, i significati da comunicare dall’altro) ci dice che l’obiettivo perseguito dall’industria dello spettacolo (e che in buona parte viene raggiunto) è proprio la folla solitaria: lo spettacolo di se stessi e del proprio corpo, di individui monadicamente separati che amano eroticamente solo se stessi: di narcisismo come atomizzazione: un’atomizzazione che si combina con la coppia, la famiglia: lo stare soli dentro i piccoli gruppi ecc., soli dentro la famiglia e la coppia. Qui la cultura visiva c’entra sempre di più. Queste mode indotte, poi, si apprendono mnemonicamente e passivamente, devono essere esibite continuamente come parole d’ordine di appartenenza a collettivi di solitari conformi e di conformità ai modelli indotti; e siccome i modelli, le mode, cambiano in fretta costringono a una faticosissima rincorsa che non lascia tempo ad altro: imparare le posizioni e le movenze di questa stagione con l’esercizio e la lenta memorizzazione passiva! O restare tagliati fuori. In una solitudine solitaria.

Nondimeno per me più c’è capacità di comunicare più c’è un potenziale di socializzazione: a prescindere dal problema che la cultura, i modi e i contenuti della formazione anche proletaria formino veramente, maturino degli individui. Se la maturazione dell’individuo «sociale» nella sua socialità c’è, allora c’è anche la possibilità di rovesciare in buona parte questa valanga di conformismo in crescita culturale e politica.

Ma il fatto che mi interessa è che poi continuamente assistiamo a tutta una serie di vicende, fatti, processi improvvisi che ci dicono che in realtà questo rovesciamento il proletariato stesso, anche quello giovanile, riesce già a realizzarselo un poco per conto suo dall’interno dei movimenti di ricomposizione della classe operaia. Con trasformazioni e crescita politica della soggettività. E si vede che il narcisismo, la cultura dell’egoismo e dell’atomizzazione e della non comunicazione, ad un certo punto rischia di restare in mano agli intellettuali borghesi di sinistra.

Malgrado che sempre più giovani operai si buchino, anche in fabbrica, nel «tempo di morte» come dicono loro, poi ci sono le lotte di massa, quando meno ce lo aspettiamo, senza più bisogno del sindacato per organizzarle. Noi dovremmo almeno sapere valorizzare politicamente questa capacità del proletariato: invece avalliamo le leggende che raccontano i Bizzarri. Certo fare gli struzzi potrebbe favorire un incontro con la talpa che scava sotto

e coi rizomi; come mai invece si mangia solo della vecchia polvere? E del proletariato giovanile e femminile si può dire «gli manca solo la parola»?

Anch’io credo che si va verso la società dell’informazione anche in Italia: che l’autovalorizzazione di classe allora cominci a usare tutta la potenzialità di modi di comunicazione svariatissimi, e che ci sia capacità di usare dello stesso nuovo sistema dell’informazione per autoformarsi come soggetto politico per se stesso e per il suo potere di soggetto collettivo. Ma allora anche l’oralità, la comunicazione orale, la comunicazione verbale vanno ritrovate oggi qui dentro; e non ridurle allo spettacolino del povero cantastorie che racconta i nuovi «reali di Francia» a un pubblico che li riceve anche dalla industria culturale, ma forse si diverte più coi vecchi: col teatro preborghese, che la Rai-Tv ci proietta. Ma qui la storia del teatro nella cultura e nella vita borghese e del teatro popolare come cultura della borghesia che ne fa letteratura, e come radice culturale della borghesia, è importante.

Con tutto quello che ho detto torno all’oralità e alla comunicazione ver bale. Perché sono convinto da sempre che la tradizione orale e la comunicazione verbale rimangono importanti malgrado tutto quanto e l’uso crescente della comunicazione scritta e visiva e corporea. Probabilmente proprio dagli anni dal ’60 al ’75, possiamo dire che per un

quindicennio c’è stata una ripresa d’importanza della tradizione orale proprio per l’ingresso dentro la classe operaia di masse di milioni di ex contadini o di figli di contadini ancor giovani, macinati e riprodotti dalla fabbrica appunto come «massa». Al riguardo è interessante vedere come la barbarie della prima civiltà industriale si è riprodotta con l’immissione della cultura contadina, degradata una seconda volta, di cui è stato portatore adesso 1′«operaio massa» nella sua urbanizzazione.

Ma anche indipendentemente da ciò, in un paese industrializzato tardi, come 1′Italia, la cultura popolare contadina (cioè la cultura dell’artigianato agricolo) pre e protocapitalistica, con la sua forte oralità, è trapassata abbastanza nella cultura del proletariato, che non ha mai smesso di usarla: benissimo. Ma la tradizione orale è tutta riducibile al racconto epico delle res-gestae? È una cura del raccontare e dell’ascoltare il racconto, come lo era appunto quella precapitalistica degli artigiani, ormai scomparsi anche dal Mezzogiorno, vecchio paradiso degli etnografi nostrani? Come abbiamo visto soprattutto per il Biellese, i cantastorie operai esistono: e oggi che anche il movimento delle donne rivaluta la «storia di vita» possiamo anche dire che non è la stessa cosa raccogliere una storia altrui e ricorrere al cantastorie perché ti faccia registrare una sua forma già conclusa, chiusa, confezionata e impacchettata, di racconto storico. Come usiamo questo suo ruolo esclusivo e professionale, magari sottratto da lui agli altri, e che funziona proprio come produzione di racconti per un mercato, costituito in realtà non dal proletariato stesso, ma da certi intellettuali in cerca di certi stili e modi di narrazione, e con i contenuti già aggiustati sui loro bisogni di leggenda?

Non confonderei i cantastorie dentro una ripresa sollecitata dall’industria culturale del teatro popolare (come origine del teatro borghese in Italia con i loro antenati nel medio-evo) con la capacità di narrare e comunicare verbalmente proprio di tutti gli altri che non essendo cantastorie non hanno la specializzazione del raccontare come mestiere: come già era nell’artigianato urbano, e poi nel’ proletariato nella sua prima stagione (giunta in Italia fino agli anni ’40 per il ritorno tecnologico all’indietro dovuto, dalla fine degli anni ’30 alla industria bellica che ha ritardato di una quindicina d’anni rispetto ad altri paesi l’affermazione massiccia e l’avvento di quell’operaio massa già presente negli anni ’30 nelle grandi fabbriche).

La questione è di farsi raccontare la storia di coloro che di storia ne hanno avuta e ne hanno molta, solo che la loro era esclusa dal sistema scolastico fino a ieri e dai libri di Storia, ma adesso entra nella Storia e nel mercato culturale. E quindi discutere del modo in cui questa storia si può raccogliere oralmente: per storie di vita o per interviste, per autobiografie o per biografie messe insieme da altri o anche facendo scrivere a loro stessi la loro storia, per interviste collettive o individuali o lunghi colloqui guidati ecc. E di come tutto ciò può servire alla ricerca mediante cinema. È interessante. Però ho il dubbio che la storia di vita da sola basti e parli davvero molto: lo si vede oggi con questi volumi di biografie che poi nessuno legge. Sento dire da molti: perché leggere le vite degli altri quando non si riesce ad avere interesse e a dare senso alla propria? E lo dicevano dei compagni.

La questione che mi sembra conti di più è come il soggetto-oggetto, il soggetto-problema, poi usa tutto questo, entra nell’elaborazione del metodo, delle procedure, entra nelle altre fasi della produzione e distribuzione del prodotto, e di come il prodotto circola nel proletariato; e delle funzionalità che ha tutto questo. E sull’altro versante ancora una volta: che ci stanno a fare gli intellettuali, il personale politico, cosa facciamo noi, come si trasformano i nostri strumenti e ci trasformiamo noi per funzionare noi meglio nel fare funzionare politicamente tutto questo?

Un ultimo esempio: se si va a vedere oggi come è usata la comunicazione verbale fra i giovani proletari, anche fra le giovani donne proletarie, malgrado tutto, si vede che in realtà c’è maggior agilità e ricchezza di parola di quella che hanno spesso gli intellettuali di mestiere: usano ormai parole ieri specialistiche e di gerghi e oggi nel linguaggio comune (del giovane proletariato). Le usano con stupefacente proprietà, spesso dando ad esse fecondità e produttività semantica che l’intellettuale separato non riusciva proprio a trovare più. Ma è una capacità orale assai legata al pensiero astratto, assai dialettica: dialogica e dialettica: capacità di analizzare e dibattere, mediante parola. Non capacità di esporre e raccontare entro forme appunto canonizzate di «tradizione», di un patrimonio da conservare semplicemente. Dietro i feroci attacchi al sinistrese o al femminese c’era a mio avviso una coda di paglia di certa intellettualità di sinistra che non ha più niente da dire: se non di conservare patrimoni e tradizioni di una preistoria più barbarica di quella che questi giovani passati per tutta la sequenza delle crisi (del comunismo, dell’ideologia, della militanza, della forma storica del partito, delle strutture intermedie, dell’operaismo ecc.), a giudicare dalla capacità di ricerca che poi sanno sviluppare come capacità di trasformazione, sanno poi realizzare anche difendendo la loro capacità di comunicazione verbale. Non facciamo l’errore di pensare che il giovane proletariato non sa parlare, non sa usare la parola, perché fa errori di grammatica, usa parole forzandone il significato lessicale o anche inserisce nel suo linguaggio forme dialettali o soprattutto perché quando si impone di parlare in «bell’italiano» si blocca e si impoverisce. Oggi l’attacco alla comunicazione verbale viene perché questa è dialetticamente efficace e sviluppa capacità di astrazione e di pensare mediante astrazione.

La capacità stessa di raccontare viene recuperata qui: nell’analisi, nella ricerca, nella critica. Ed oggi si vuole impedire la capacità di ricerca in quanto è critica: in quanto mette in crisi le forme imbalsamate della tradizione accademica. Noi dobbiamo intervenire a favorire queste capacità critiche cominciando a sviluppare la nostra, smascherando chi vuole lasciare il patrimonio del pensiero astratto e della comunicazione verbale ai borghesi.

E poiché ora si impone proprio ai capitalisti tutti un più produttivo uso della forza lavoro in fabbrica macchinizzando altre capacità lavorative, e proprio valorizzando questa di soggetto collettivo pensante e che «muore» pensando! Glielo impone la lotta operaia. E la classe capitalista lo fa attivamente e contraddittoriamente, cercando perfino di distorcere e rallentare la trasformazione in questo senso del lavoro concreto in forme post-meccaniche ma nientaffatto post-industriali. Quindi se non abbandoniamo al padrone il valore di scambio, possiamo far leva proprio sul fatto che l’autovalorizzazione della forza-lavoro passando di qui poi riesce ad imporre al padrone un uso diverso di sé come merce. E allora la cooperativa, l’artigianato, sono in realtà pezzetti di fabbriche arretrate dentro la grande industria: e analogamente la comunicazione verbale odierna recupera il racconto…

Proprio da qui si vede come in realtà la questione non è tanto quella delle merci se non come questione della mercificazione della forza-lavoro: il problema per il proletariato è arrivare a cambiare questa condizione: la faccenda delle merci è subalterna a questa! Invece gli intellettuali di sinistra: e analogamente la comunicazione verbale odierna recupera il racconto… bio delle merci senza rendersi conto della sua interazione col valore d’uso e oggi hanno un feticismo capovolto del valore d’uso idealizzato-contro le merci. Qui invece c’è uno spazio aperto enorme di uso politico della

connessione fra valore d’uso e di scambio della merce, ma in funzione dell’attacco ormai diretto alla mercificazione stessa della forza-lavoro: ma usando proprio del fatto che il sistema capitalistico non può fare a meno di questa merce, ed è per questo che si sta mercificando tutto quanto. Come usare qui dentro la lotta contro le condizioni di merce delle masse lavoratrici, la battaglia sul terreno ambiguo della cultura? Giacché gli intellettuali sono i professionisti non ancora professionalizzati della cultura e quindi non ancora essi stessi costretti a vendersi come merci e a farsi consumare da altri per vivere: e infatti sono «borghesi» come il cosiddetto ceto politico, in Italia tutto intero. Siamo borghesi!

Tornando a Memoria di parte ho appreso nel dibattito che Bizzarri in realtà alla televisione ci lavora già: ma vi fa altro… E che il film è già stato a Pesaro (come già avviene per altri: ad esempio per gli eredi piadenesi di Bosio che vanno a Spoleto).

Ognuno va dove vuole. Però io ho il sospetto che il film sia stato fatto dall’inizio per Pesaro: cioè per una rassegna di prodotti culturali «sperimentali», per un’élite di amatori un poco snob, sdegnosamente ma profondamente dentro l’industria dello spettacolo: a riprodurvi la tradizione più borghese e a difenderne la ormai finalmente difficilissima egemonia. E poi c’è la Cooperativa di produzione e distribuzione del film. La mia impressione è questa: che dal momento che nessuno produce ancora gran che, nelle forme artigiane si distribuisce quello che c’è e quello che capita, sperando che meglio di niente possa servire al nostro dibattito, nel mercato della cultura e della tradizione politica della sinistra appunto «storica». E poi ci si copre con la scienza sociale nell’uso che un’altra intellettualità ne ha fatto, ad esempio nei lontani anni ’50.

Sono storie! Nei lontani anni ’50 c’ero anch’io fra quelli, fra quei pochissimi cui vi richiamate.

Vorrei proprio che ci fosse un’occasione per discutere non solo degli anni ’50, ma anche sui motivi del lancio del mito degli anni ’50. E appunto in quanto rilancio di una cultura della sconfitta storica della classe operaia, vorrei criticare il film. E vorrei farlo proprio seguendo anche il filo di una storia della socializzazione in classe e come classe della borghesia nel nostro paese e delle sue (e quindi nostre, di noi intellettuali di professione) ricomposizioni in classe, con lo sviluppo del sistema capitalistico imposto dalla lotta operaia!

Un solo accenno nel merito di codeste interviste. Possibile che i compagni della troupe di codesto film intendano la classe operaia come un tutto indifferenziato e immutabile a questo punto? Che ritengano inutile cercare di affrontare anche la questione di come essa si trasforma e di come si trasforma la sua articolazione e composizione? È ancora poi possibile che non si rendano o che non vogliano dare «conto» (nel senso di bilancio e nell’altro senso, di racconto) della collocazione che hanno gli intervistati dentro questa composizione orizzontale e verticale? E poi ancor di più: è possibile che non problematizzino nemmeno il fatto che i venerandi e favolosi, e degni di ogni rispetto e stima, loro, i vecchietti quando vecchietti non erano, erano quadri e anche in posizioni dirigenti di organizzazioni e istituzioni del movimento operaio (esse pure articolate e addirittura ordinate gerarchicamente secondo gli usi di quel tempo per fortuna trascorso)? E che era ed è diverso vedere svolgersi la storia, anche dal suo interno, se si è collocati qui o là, con queste funzioni o con quelle, in questo livello gerarchico o in quello? nella classe, nel sindacato, nel partito? E che poi è diverso raccontarla dall’una’ o dall’altra collocazione, tanto più se quel che conta è proprio che oggi sono in crisi queste strutture gerarchiche e centralizzate di organizzazione, e le ideologie con cui da decenni spesso si coprivano: nelle quali (strutture e ideologie) oggi la classe che è cresciuta da parte sua non. si riconosce più?

Lasciamo perdere, per ora, questo ed altro, e concludo qui, purtroppo. Dò un taglio netto perché sennò non finisco proprio più, e già scrivo di corsa: sono innumerevoli le altre cose su cui mi interesserebbe far parola «scritta» su «Ombre rosse». Ho solo sfondato porte aperte e spalancate? Sono tutte questioni vecchiotte; ne sono convinto anch’io. Non c’è molto di nuovo e i processi si muovono e muovono dentro antiche tendenze: però arrivano a soglie nuove. Quando si avallano certe antiche superstizioni col pretesto che le cose cambiano, sovente si torna ancor più indietro ai miti e credenze di quella ancor più antica preistoria di quando la preistoria specificamente capitalistica ancora non c’era. Se avalliamo queste cose, di «rosso» rimangono ancora almeno delle «ombre»? Almeno nella nostra stampa e nel nostro cinema, nella nostra produzione «culturale», di noi personale politico e intellettuale, che per quanto ci faccia schifo (or più or meno, ora niente affatto addirittura) non cessiamo di essere da un lato professionisti della cultura (il che vuol dire che in qualche modo la cultura ha qualche aspetto che ci interessa!), e dall’altro lato, benché l’espressione ci faccia venire i vermi o le convulsioni, non cessiamo di tentare di essere «organici». Volendo per davvero estinguerci materialmente come specie; per andare oltre questa figura ormai condannata ma non ancora soppressa, estinta; per raggiungere qualcosa d’altro, di nuovo e di diverso, in relazione a coloro alla cui trasformazione, che procede impetuosa anche senza di noi, siamo «organici», cosa facciamo? E quindi non volendo regredire alle sue forme infantili, o embrionali, dentro il grande utero della Borghesia, magari rifecondato dalla riscoperta di una precedente cultura «aristocratica» proprio nel suo élitismo (altra forma di etilismo?)?

Ognuno fa quello che gli pare e piace. Per carità. Come intellettuali borghesi siamo «uomini liberi»; ma il proletariato intellettuale mi sembra che come avanguardia emergente del proletariato marci in una ricomposizione di classe che adesso ci emargina verso altre e più «necessarie» liberazioni, perché la sua libertà è altrimenti condizionata. O no? Credo che se qualcuno legge queste note, è proprio la questione che si parli ancora di intellettuali «organici» a infastidirlo: questa espressione gramsciana… Appunto, ne restano pochi. Ma gli altri? E i pochi in che direzione vanno? A cosa servono? Loro che non sono costretti né a cambiare, né ad andare avanti, né a crescere; loro che sono liberi di fare quello che vogliono.

Romano Alquati

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.