Discorsi di verità e pratiche di verità

da: Uninomade

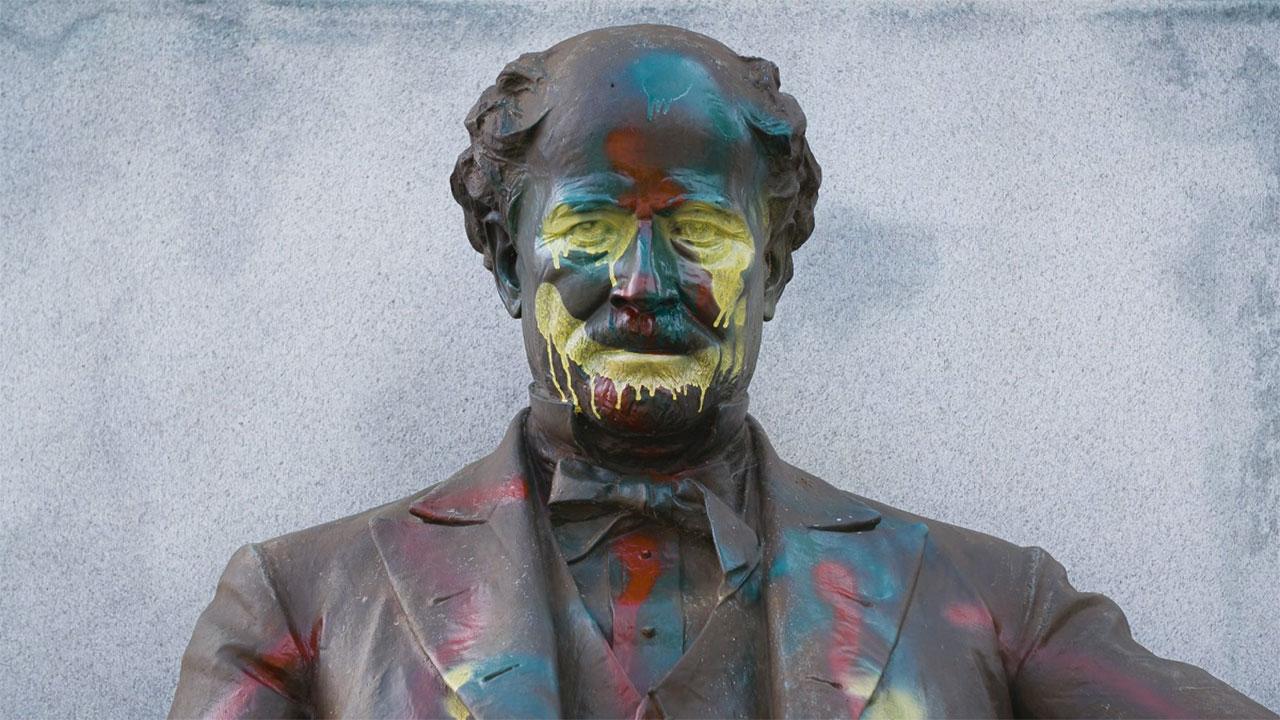

Due film, Romanzo di una strage e Diaz – Don’t clean up this blood, accomunati, almeno in apparenza, dalla retorica della verità che si stende come un’aura attorno al governo dei tecnici. Nel secondo caso, una dettagliata ricostruzione della macelleria messicana della scuola Diaz, e della notte di Bolzaneto; nel primo caso, un “discorso di verità” su quella che si vuole essere la prima strage dell’Italia repubblicana da parte di una una smemorata pubblicistica, che omettendo le stragi di Ciaculli nel 1963, di Malga Sasso e di San Nicolò di Comelico nel 1966-67 (e, ça va sans dire, Portella delle Ginestre, Reggio Emilia e il Vajont), crea le premesse per designare la violenza politica del 1969 come rottura traumatica di una storia patria che scorreva liscia e operosa. Entrambi i film hanno suscitato polemiche che mettono in questione il rapporto tra narrazione filmica e realtà, e finiscono per alludere a quella ricostruzione dei fatti “come sono realmente avvenuti” che era l’illusione della storiografia storicistica, e uno degli obiettivi polemici di Walter Benjamin; entrambi i film condividono, pur nei rispettivi registri stilistici (filmici e narrativi), un intento: si rivolgono (anche) a una fascia di spettatori del tutto ignari degli eventi narrati, cercando di istituire non un surplus di verità, ma un grado zero, di base, del patrimonio di informazioni condivise.

D’altro canto, in entrambi i casi i detrattori hanno denunciato l’assenza dei movimenti politici prima, attorno e durante gli eventi narrati: ciò che viene messo in discussione è la scelta degli autori (registi, sceneggiatori) di isolare l’oggetto della narrazione. Una scelta che sembra legittima nel caso di Diaz, dove l’intento è, in tutta evidenza, la descrizione puntuale, all’interno di un rapporto molto serrato tra lo svolgimento reale degli eventi e il tempo della narrazione (una notte raccontata in due ore) – dunque con una precisa scelta di stile narrativo che da forma dell’espressione riesce a farsi forma del contenuto; e la scelta, obbligata dal punto di vista della tutela giudiziaria, nondimeno rigorosa da quello della cifra narrativa, di far riferimento solo a persone, fatti, dati presenti all’interno degli atti giudiziari. Come dire: quello che qui si narra è inaccettabile, indipendentemente dai soggetti delle brutalità e delle torture. Le quali sono narrate senza alcuna indulgenza verso quell’estetizzazione della violenza, dell’orrore che ha pervaso molto cinema, facendo della pretesa denuncia dell’orrore uno strumento di anestesizzazione all’orrore: Garage Olimpo, non Hostel. Piuttosto: Vicari, attraverso il casting, opera una scelta “pasoliniana” dei volti, attraverso attori noti al pubblico solo per ruoli interpretati nelle fiction televisive, con un “curioso” (e intenzionale?) effetto: come i comici popolari (Totò, Franchi e Ingrassia) sparigliavano la narrazione facendo segno alla comicità per la quale erano popolari al grande pubblico all’interno di una tragedia (l’Otello reinterpretato in Che cosa sono le nuvole?), così le facce dei gendarmi che costruiscono, attraverso le veline con la stampa di regime o la montatura del finto accoltellamento, il pretesto dell’aggressione alla scuola Diaz fanno segno a volti di criminali camorristi o della Magliana (per contro, Giordana affida ai volti noti in sé di Favino e Mastandrea il compito di sovradeterminare i personaggi interpretati con un’aura di santità “nazionalpopolare”).

C’è però un pedaggio da pagare: ciò che vediamo in Diaz non è l’insieme delle violenze, ma solo quel ritaglio del reale che è stato oggetto di azione giudiziaria. Mancano coloro che non hanno voluto (per rifiuto dello strumento giudiziario o per l’intollerabilità del ricordo) o potuto (perché hanno firmato dichiarazioni menzognere, in una lingua non loro e in assenza di tutela legale) intraprendere l’azione legale, mancano i fatti di cui non si è potuto fornire la prova processuale: di questo ritaglio nel tessuto del reale dobbiamo tenere conto.

Più difficile è giustificare le omissioni, i tagli, i discostamenti dalla verità storica e giudiziaria operati da Giordana e dai suoi sceneggiatori: e gli esempi non mancano. Ad esempio, l’alibi di Pinelli per il pomeriggio della strage – ricostruito in 24 ore da Marco Nozza, che scovò i sei testimoni che consentirono al “Giorno” di titolare, già nell’edizione del 17 dicembre, che Pinelli aveva un “alibi perfetto”; ad esempio, la febbre che inchiodò a letto Valpreda nei giorni in cui avrebbe fatto su e giù per tra Roma e Milano in 500; ad esempio, il modo in cui la testimonianza del tassista Rolandi fu manipolata tanto dalla questura di Milano quanto da quella di Roma – con il famoso “riconoscimento” di uno stravolto Valpreda in mezzo a quattro gendarmi vestiti di tutto punto coll’abito della domenica. L’intento del film è, con tutta evidenza, quello di un’agiografia spacciata per “discorso di verità”, all’interno della quale Calabresi e Pinelli sono due santi, se non due eroi, vittime di una storia che, col beneplacito del presidente Napolitano, possiamo adesso raccontare. Ma non è tanto su questo aspetto che vogliamo soffermarci – diciamo che è sin troppo noto ai nostri lettori; piuttosto, è sul modo in cui il film di Giordana si presenta come una ricostruzione dei fatti come sono (o sarebbero) realmente avvenuti. Qui, per dirla con le parole di Corrado Stajano, la ricostruzione “storica” di Paolo Cucchiarelli (Il segreto di piazza Fontana, Ponte alle Grazie, 2009) è una palla al piede di cui Giordana, Petraglia e Rulli non riescono a liberarsi, finendo per rimanere impigliati nella tesi della doppia bomba. Tesi che, nella sua inverosimiglianza, ha un correlato dietrologico che fa di Lotta Continua (o quantomeno del suo leader Adriano Sofri) prima l’organizzatrice, in combutta con le barbe finte dei Servizi, non solo dell’uccisione di Calabresi (che avrebbe anticipato, o forse vaticinato, la visione delle due bombe apparsa agli occhi di Cucchiarelli un quarto di secolo dopo), e poi dell’eliminazione di Mauro Rostagno (che avrebbe potuto rivelare ai magistrati l’affaire). Un correlato infame, che non meriterebbe altre parole, se non ci fosse da sottolineare come il “discorso di verità” diventi la ricostruzione di un complotto dentro un complotto dentro un…: espunti i movimenti di critica allo stato di cose esistente, rimosse le cause sociali, scomparse le classi, l’intera trama del reale è un gioco di specchi, di trame oscure e indecifrabili, di notte in cui tutti i gatti sono bigi.

Ma proprio su questo legame tra la tesi di Cucchiarelli e gli autori del film si è scatenata una breve, ma intensa discussione, con un ritorno, anche editoriale, di quella controinformazione che sembrava ormai vintage, e con interventi molto critici del già citato Stajano, di Boatti, dello stesso Sofri; con piccate e mafiosette repliche da parte di Cucchiarelli; con un’improvvida benedizione alla possibilità delle due bombe da parte di Scalfari, e una decisa replica (a Cucchiarelli o al “padre fondatore”?) di Ezio Mauro, che ha fatto pensare a una lotta tra fazioni all’interno del partito-Repubblica la cui posta in palio, più che la ricostruzione della strage del 12 dicembre, sarebbe la linea da tenere nei confronti del governo dei tecnici e dei “parresiasti”. Del resto, dal libro di Cucchiarelli si smarca anche Alberto Garlini, che vi ha attinto a piene mani per il suo La legge dell’odio (Stile libero, 2012), romanzo che pretende, senza averne i mezzi stilistici prima ancora che contenutistici, di essere il “romanzo definitivo sulla strategia della tensione”, il cui autore adesso dichiara – dopo aver cercato di dare dignità narrativa alla teoria del doppio attentato – di aver «liberamente» fatto della fiction utilizzando in modo legittimo («a livello di immaginario simbolico», cioè «narrativamente») una tesi «che fa acqua da tutte le parti» e alla quale «dal punto di vista storico» non sarebbe disposto ad aderire.

Un errore – fatte salve le differenze tra le diverse opere citate – sarebbe quello di assumere un parametro “oggettivo” di verità, una misura in grado di istituire un’assiologia dei diversi “livelli di verità”. Per capirlo tocca uscire dal chiuso dei registri narrativi e mettere questi in relazione con quel “fuori” a cui rimandano, e che a sua volta determina la decodifica dei segni.

È stata Barbara Spinelli, col suo breve ma decisivo articolo su “Repubblica” (non a caso seguito da un paginone culturale su Foucault e il coraggio della verità) a indicare in Monti il nuovo parresiaste: «Dire il vero: sulla gravità della crisi italiana, sulla nostra seconda cosa pubblica che è l’Europa, sui sacrifici, sul guastarsi dei partiti. Sembra essere una delle principali ambizioni di Monti, da quando è Presidente del Consiglio. Basta questo, per smentire chi decreta – con l’aria di saperla lunga – che il Premier non è che un tecnico, ammesso a sostituire fugacemente il politico detronizzato» (Il coraggio della verità, 4 gennaio 2012). Questa definizione politica della parresia montiana, della quale il lato “tecnico” è solo uno strumento operativo, viene lanciata dalle colonne di uno dei giornali che fanno parte – non stiamo a perderci sulle sfumature e le microfaide interne – al nuovo “partito dei giudici” (e dei loro fan): di quello schieramento che demanda alla magistratura il dovere della verità. Un dovere con effetti performativi, dal momento che, vent’anni dopo, la classe dirigente viene ancora una volta azzerata per effetto di avvisi di garanzia, intercettazioni telefoniche, incriminazioni, arresti.

La “verità” si trova quindi costretta ad oscillare tra due registri opposti, e tuttavia convergenti: da un lato i postmoderni, cantori di una postmodernità sempre annunciata e mai vista (se non come genere letterario), prigionieri di un’ermeneutica dalla quale, come nell’Hotel California, una volta entrato non puoi più uscire, o i cultori delle matrioske infinite della decostruzione, per i quali ogni narrazione si legittima in sé, e solo in sé, onfalocentricamente. Dall’altro, i cultori dello statuto oggettivo della verità, che attendono in modo messianico la verità rivelata dal giudice, dal regista, dal romanziere, dallo storico.

Entrambi i partiti ignorano ciò che di Foucault ignorava Barbara Spinelli: che la verità è una pratica discorsiva che rimanda ad altre pratiche. Che è un effetto di verità costruito a partire dal “fuori” del discorso di verità. Si può certo convenire sul fatto che, ad esempio, su piazza Fontana (con buona pace di Cucchiarelli per il quale esistono una verità politica, una giudiziaria, una storica, la cui pluralità giustificherebbe la sua proposta di una “nuova” verità) verità storica, politica e giudiziaria hanno un alto grado di convergenza, il cui effetto è una certa robustezza del discorso di verità: la strage è di Stato, la bomba è fascista, gli anarchici erano innocenti, e via dicendo. Ma questo discorso di verità si è imposto meno (o almeno: non solo) attraverso il lavoro della magistratura, e più attraverso le pratiche di lotta che, a partire dai primi, pionieristici lavori di controinformazione, hanno prodotto un effetto di verità nella coscienza sociale non “della nazione”, come direbbe il nostro Presidente, ma in quella parte della società che era divenuta maggioranza sociale. L’attacco a questa, avvenuto a partire dagli anni Ottanta con ogni mezzo necessario, ha prodotto il declinare di quell’effetto di verità, derubricando a mera azione criminale un evento a pieno titolo politico (e non si consideri casuale che il tentativo di ripristinare la valenza politica di tali eventi sia passato attraverso le nuove forme della narrazione criminale nei registri letterari e filmici del genere noir).

Solo da pratiche di verità, che mettano in discussione gli effetti di verità dominanti, possiamo aspettarci che discorsi di verità producano effetti di verità.

Se così stanno le cose, quale aspettativa possiamo riporre nelle narrazioni?

Due segnali importanti ci sembra vengano da due opere molto diverse, entrambe fresche di stampa: L’aspra stagione di De Lorenzis e Favale (Stile Libero, 2012), e Daddo e Paolo, volume a cura collettiva edito da DeriveApprodi. Nel primo caso si tratta della narrazione, rapsodica e sincopata, con una elegante (nella sua capacità di nascondersi nella trama) miscelatura di registri stilistici, del cruciale quinquennio ’77-’82, attraverso le cronache di Carlo Rivolta, cronista in quegli anni di “Repubblica” e “Lotta Continua”. Nel secondo caso, di una compartecipata, ancorché rigorosa, esegesi della nota foto che immortala Leonardo “Daddo” Fortuna nell’attimo in cui, interrotta la fuga e tornato indietro a raccogliere un compagno ferito, cerca di trascinarlo in salvo (e probabilmente lo salvò, strappandolo dalla condizione di isolamento in cui sarebbe stato oggetto di facili e all’epoca frequenti rappresaglie), un attimo prima di ricevere la mitragliata che lo abbatte, ferito, al suolo. Entrambi i libri sono “fotografici”: in modo esplicito il secondo, che ruota attorno al lavoro di Tano D’Amico, che ha avuto in tutta la sua carriera la capacità di mettere a fuoco immagini in movimento fissandole senza arrestare il movimento; seguendo la via opposta il primo, nel quale la velocità della vita di Carlo Rivolta viene non rallentanta, ma esaltata allo scopo di rendere, attraverso una foto sempre mossa, la dimensione di una rolling stone – “se ti muovi in fretta la foto viene mossa”, cantavano i 99 Posse. Per entrambi i libri bisognerebbe rileggere l’analisi segnica fatta da Paolo Fabbri e Tiziana Migliore (14 maggio 1977. La sovversione nel mirino) sull’altra foto famosa del ’77, all’interno di un volume – Storia di una foto, a cura di Sergio Bianchi, Derive e Approdi, 2011 – che è l’inderogabile antecedente di questi due testi. In entrambi i casi, il taglio interpretativo (la foto di Daddo e Paolo, le cronache di Carlo) sono esemplari nel mostrare come ciò che chiamiamo “reale” sia un taglio operato – dunque costruito – nel flusso dell’essere, col correlato di senso che deriva dalla pratica di questo taglio. In entrambi i casi, queste foto d’epoca ci parlano di un futuro possibile che non si è attualizzato, ma che preserva nello scatto in cui viene colto la propria invadente virtualità. In entrambi i casi, la storia non è narrata come un rosario nel quale i grani scorrono tutti uguali tra le dita, ma come una corda sfilacciata dai cui filacci pendenti fanno segno altre storie che rimandano ad altre pratiche.

In entrambi i casi il discorso parziale di verità – della verità di parte, di una parte – germoglia da – e rimanda a – una pratica di verità che era la messa in discussione radicale delle pratiche di assoggettamento esistenti, e dalla cui sola critica possono scaturire effetti di verità. Entrambi ci suggeriscono che non si tratta di attendere l’enunciazione di verità da parte dei di lei (auto-)nominati depositari o custodi, ma di produrla, questa verità.

Non sperare nel governo dei tecnici o nel partito dei giudici, men che meno in soggetti politici autoproclamatisi “nuovi”, ma (parafrasando De Lorenzis e Favale) tifare rivolta.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.