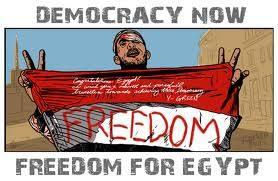

Il futuro delle rivoluzioni arabe

D: La repressione di ogni attività politica da parte delle dittature ci ha fatto dimenticare l’impegno politico degli ambienti intellettuali, del movimento operaio, della popolazione in generale nel dopoguerra e le loro lotte antimperialiste. Questo sottofondo politico non riemerge oggi nelle rivoluzioni in corso?

Ciò che accede oggi si iscrive, in effetti, nella lunga storia moderna degli Stati arabi. Senza risalire troppo nel tempo, possiamo collocare l’attuale ondata rivoluzionaria nel percorso compiuto dopo l’ondata regionale che è seguita alla Nakba, la sconfitta araba in Palestina del 1948. La crescita del movimento nazionalista tra gli arabi negli anni 1950 e 1960 riuscì allora a incanalare e arginare la protesta popolare, ma l’ha anche seguita nella sua radicalizzazione socioeconomica e politica. La nuova sconfitta araba del giugno 1967 da parte di Israele ha segnato l’inizio del declino del nazionalismo arabo. Gli anni 1970 sono stati anni di transizione durante i quali tre correnti si sono disputate l’egemonia: il nazionalismo declinante, una nuova sinistra radicale in parte venuta fuori dal nazionalismo e l’integralismo islamico alimentato dai petrodollari sauditi e favorito dai regimi al potere come antidoto alla sinistra.

Dopo la rivoluzione iraniana del 1979, si è entrati in una nuova fase storica di tre decenni durante i quali la protesta popolare regionale è stata dominata dalle correnti religiose, con il declino e l’emarginazione della sinistra. In questi anni tuttavia le conseguenze socioeconomiche della mondializzazione neoliberale hanno prodotto una nuova crescita della protesta sociale, della lotta di classe, favorita dagli effetti della crisi e dal degrado delle condizioni di vita. In Egitto il 2008 ha visto l’inizio di un’ondata di lotte operaie che, fino al 2009, è stata la più imponente della storia di questa regione.

Questo rilancio della lotta di classe – terreno sul quale i movimenti religiosi che predicano la conciliazione sociale sono quasi del tutto assenti – segnalava che si era all’inizio di una nuova fase politica, di una nuova fase della transizione. Con l’ondata rivoluzionaria attuale, si vede affermarsi la mobilitazione e il ruolo della classe operaia in Tunisia e in Egitto, i due paesi all’avanguardia. Si registra anche, seppure in termini più modesti, una nuova crescita della sinistra radicale. Si registra anche l’apparire in forza di un nuovo liberalismo nel senso statunitense del termine, un liberalismo politico, piuttosto progressista sul piano sociale, i cui esponenti più conosciuti sono i giovani del movimento del 6 aprile in Egitto.

Se è molto esagerato parlare di “rivoluzioni Facebook”, è vero però che esiste una generazione politicamente orientata al neoliberismo, cui le nuove tecnologie hanno fornito i mezzi per organizzarsi. Dal Marocco fino alla Siria, le lotte sono state organizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica che raggruppa in grande maggioranza dei giovani animati da aspirazioni liberali, democratiche e laiche, combinate ad un riformismo sociale. C’è un potenziale importante di radicalizzazione che la sinistra – se ne sarà capace- potrebbe influenzare.

Siamo entrati in un nuovo periodo di transizione con una redistribuzione delle carte che vede una forte concorrenza tra, da una parte, le nuove forze in crescita – il movimento operaio, la sinistra e la gioventù liberale – e, dall’altra, i movimenti islamici.

D: Tu parli delle rivoluzioni come se si trattasse di uno stesso processo. Qual è il posto del panarabismo nelle coscienze e in questa evoluzione?

Bisogna usare l’espressione “arabo” tra virgolette. Si può definire questa regione come araba nel senso geopolitico della Lega degli Stati arabi, anche nel senso che in essi l’arabo è la lingua ufficiale, sebbene non esclusiva. Il Marocco e l’Algeria, soprattutto, sono arabi-amazigh.

Il panarabismo, altrimenti detto nazionalismo arabo, è stata l’ideologia dominante nel movimento di massa su scala regionale durante il periodo degli anni 1950 e 1960. Allo stesso tempo questo nazionalismo rappresentava l’aspirazione ad una unità sul tipo delle grandi unificazioni borghesi europee, rappresentato nel punto più alto dalla persona del presidente egiziano Nasser. Il fallimento del movimento nazionalista arabo si è accompagnata al rifiuto dell’ideologia nazionalista. Oggi il fatto che il movimento di contestazione si sia esteso rapidamente in tutta la zona arabofona delimitata dal Sahara, l’Iran e la Turchia si può spiegare solo con i legami creati da questa comunità culturale, linguistica e storica. Il canale satellitare Al Jazeera ha fortemente contribuito ovviamente, così come la comunicazione elettronica.

Una nuova coscienza regionale sta per emergere, ed essa non è più l’aspirazione ad una unità che venga dall’alto, attraverso la dittatura, ma un’aspirazione molto più democratica ad una unità alla base. Piuttosto che i modelli europei dei secoli passati, è il modello confederale e democratico dell’Unione europea attuale (con l’eccezione del suo contenuto sociale, ovviamente) che meglio corrisponde alle aspirazioni dei giovani di oggi.

I concreti tentativi di unificazione che si sono fatti fino ad oggi nel mondo arabo hanno avuto il volto che ci si può attendere da una unione tra regimi dittatoriali. Essi erano sia destinati a rompersi, per il fallimento del controllo di un paese sull’altro, come l’unione siro-egiziana del 1958, sia priva di consistenza come l’Unione del Maghreb arabo del 1989. Oggi vi è consapevolezza del fatto che, prima di giungere ad una unificazione, bisogna realizzare profondi cambiamenti democratici nei paesi coinvolti.

D: A che punto sono le rivoluzioni arabe e quale futuro per esse?

La cosa su cui sono tutti d’accordo è che siamo solo all’inizio. Anche nei due paesi in cui la rivolta ha vinto, la Tunisia e l’Egitto, ci sono al momento più elementi di continuità con il vecchio regime che di discontinuità. Quello che è stato rovesciato è la parte visibile dell’iceberg; tutto il resto è ancora là, vale a dire il grosso della classe dominante e degli apparati di potere. E’ per questo che la lotta continua, come in Egitto la mobilitazione contro il consiglio militare che ha assunto il potere dopo la fuga di Mubarak.

La formula più appropriata per descrivere quello che accede nella regione è “processo rivoluzionario”, piuttosto che “rivoluzione” nel senso di un processo compiuto. Scoppiato con gli avvenimenti del dicembre 2010 in Tunisia e proseguito in Egitto, il processo rivoluzionario è in corso su scala regionale: siamo solo all’inizio. Non ha ancora riportato la vittoria iniziale in Bahrein, in Yemen, in Libia e in Siria – senza parlare degli altri paesi dove le manifestazioni non sono ancora riuscite a diventare molto imponenti – e resta largamente incompiuto in Tunisia e in Egitto. Gli Egiziani hanno avuto ragione a chiamare la loro rivoluzione con la data d’inizio: “rivoluzione del 25 gennaio”.

Sono ancora ben lontane dall’essere terminate ed è difficile fare previsioni perché, come in tutti i periodi di rivolgimento rivoluzionario segnati dalla irruzione delle masse sulla scena politica, la storia si accelera fino a dare le vertigini.

Detto ciò, è escluso il ritorno al passato. Non si può far girare la ruota della storia all’inverso. Il mondo arabo è entrato nel 2011 in un periodo di transizione che apre diverse possibilità, come tutti i processi rivoluzionari.

La prospettiva più augurabile a mio avviso è l’approfondimento e il consolidamento delle conquiste democratiche in modo da permettere il proseguimento della costruzione di un movimento operaio sociale e politico capace di avviare una nuova fase di radicalizzazione del processo, su una base di classe. La principale prospettiva alternativa oggi è la limitazione della trasformazione democratica a profitto della continuità del regime, a costo di cooptare i movimenti integristi. E’ quello che gli USA definiscono “transizione nell’ordine” in vista del quale hanno adesso stabilito dei rapporti ufficiali con i Fratelli Mussulmani. Resta così, bene inteso, la prospettiva di una fase di instabilità prolungata con le sue conseguenze economiche e sociali che – come all’indomani della rivoluzione del 1848 in Francia, sfociata nel “18 Brumaio di Luigi Bonaparte” – potrebbe sboccare in un regime autoritario che sopprima la rivoluzione e le sue conquiste. Non si può escludere una simile situazione.

E’ per questo che è fondamentale che la sinistra sappia battersi per la democrazia politica, con le alleanze che questa lotta richiede, considerando come cosa assolutamente prioritaria la costruzione di un movimento operaio indipendente sia sul terreno sindacale che politico.

Hebdo Tous est à nous – 28.7.2011

traduzione italiana: www.ossin.org

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.