La mappa degli impatti e dei conflitti delle Terre Rare. Sfide per una transizione verde e digitale

La Rare-Earth Elements Impacts and Conflicts Map documenta i processi controversi che si svolgono nelle catene di fornitura degli elementi delle Terre Rare (REE): siti di estrazione, lavorazione e riciclo.

di Mariana Walter (EjAtlas), Claudia Custodio (ODG), Volahery Andriamanantenasoa (IPS), John Feffer (CRAAD-OI), da ECOR Network

Un dossier che documenta più di 25 casi di conflitto socio-ambientale in Cina, Cile, Brasile, Finlandia, Groenlandia, India, Kenya, Madagascar, Malesia, Malawi, Myanmar, Nuova Zelanda, Norvegia, Spagna e Svezia, tra gli altri paesi.

Questo lavoro di mappatura collaborativa mira a rivelare le ingiustizie e gli abusi ambientali, sociali e dei diritti umani che si stanno verificando lungo le catene di approvvigionamento globali degli REE e come le comunità locali stanno resistendo in tutto il mondo.

Questo lavoro mira a portare alla luce come le politiche di transizione energetica “verdi” e “giuste” siano realmente applicate sul campo. Come parte del Global Rare-Earths Element Network, nel 2023 l’Observatori del Deute en la Globalització, l’Environmental Justice Atlas, l’Institute for Policy Studies e il CRAAD-OI hanno condotto un’iniziativa in collaborazione con organizzazioni di base e ricercatori provenienti da oltre 20 paesi per documentare i conflitti ambientali legati alla catena di approvvigionamento degli elementi delle Terre Rare.

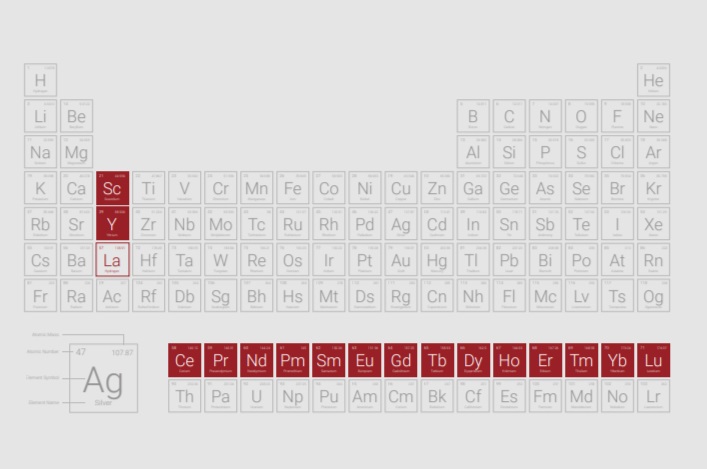

Gli elementi delle Terre Rare

Gli elementi delle Terre Rare (REE) sono un gruppo di 17 elementi chimici considerati critici per la digitalizzazione e per la transizione energetica. Sebbene siano chiamati “rari”, in realtà non sono rari nella crosta terrestre e possono essere trovati in molti luoghi. Le Terre Rare hanno proprietà magnetiche, ottiche ed elettroniche uniche che le rendono cruciali (e difficili da sostituire) per molti usi come turbine eoliche, pannelli solari, veicoli elettrici, schermi LED e LCD, dischi rigidi, cavi in fibra ottica, catalizzatori, leghe di acciaio, tecnologie dell’idrogeno e tutti i tipi di motori elettrici per auto, giocattoli o droni. Nondimeno, le Terre Rare non sono strategiche solo per le batterie eoliche, solari o elettriche, ma anche per la difesa e l’ingegneria aerospaziale: per produrre aerei, missili, satelliti e sistemi di comunicazione. Infatti, la proposta della Commissione europea per il Critical Raw Materials Act dell’UE, pubblicata nella primavera del 2023, menziona la necessità strategica di questi materiali per la transizione verde e digitale oltre che per la difesa e l’industria aerospaziale.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) suggerisce che per raggiungere gli obiettivi di emissioni net zero, l’estrazione di Terre Rare dovrebbe decuplicare entro il 2030. Nei fatti, è già aumentata di oltre l’85% tra il 2017 e il 2020, trainata principalmente dalla domanda di magneti permanenti per la tecnologia dell’energia eolica e dei veicoli elettrici.

Secondo l’US Geological Survey (USGS), nel 2022 la Cina è stata responsabile del 70% (210.000 tonnellate) della produzione globale di Terre Rare, seguita da Stati Uniti (14,3%), Australia (6%), Myanmar (4%), Thailandia (2,4%), Vietnam (1,4%), India (0,96%), Russia (0,86%), Madagascar (0,32%) e Brasile, tra gli altri. Le riserve di Terre Rare sono documentate in oltre 34 paesi. Dopo la Cina (44 milioni di tonnellate), la seconda più grande riserva si trova in Vietnam (22 milioni di tonnellate), seguita da Russia e Brasile (21 milioni di tonnellate ciascuna). In termini di lavorazione, l’87% avviene in Cina, mentre il 12% avviene in Malesia (ad opera della Lynas Rare Earths, una società australiana) e l’1% avviene in Estonia (IEA 2022).

Le pressioni per l’estrazione e la lavorazione delle Terre Rare si stanno accelerando a livello globale. Tuttavia, l’estrazione di Terre Rare è stata collegata a impatti ambientali maggiori rispetto ad altri minerali e metalli. Le Terre Rare sono solitamente presenti in concentrazioni molto basse e sono combinate. Ciò significa che la loro estrazione e separazione sono costose, richiedono grandi quantità di energia e acqua e generano grandi quantità di rifiuti. Inoltre, sono spesso mescolate con diversi elementi radioattivi e pericolosi come uranio, torio, arsenico e altri metalli pesanti che comportano elevati rischi di inquinamento per la salute e l’ambiente.

I metodi di estrazione includono l’estrazione a cielo aperto (che generalmente comporta un uso intenso di acqua), la lisciviazione sotterranea e in situ (Haque et al., 2014). Sebbene vi siano grandi aspettative per quanto riguarda il riciclaggio delle Terre Rare, questa rimane una fonte marginale (meno dell’1%). Ci sono molti ostacoli al riciclaggio delle Terre Rare, come la bassa concentrazione di prodotti finali e la difficoltà inerente alla separazione delle singole Terre Rare l’una dall’altra. Anche il riciclaggio è ben lungi dall’essere un’industria pulita, in quanto richiede grandi quantità di energia e genera rifiuti pericolosi.

La mappa degli impatti e dei conflitti delle Terre Rare

I casi di resistenza socio-ambientale all’estrazione, alla lavorazione e al riciclo delle Terre Rare documentati sulla mappa segnalano tendenze preoccupanti per quanto riguarda gli impatti e gli abusi – storici e in corso -ambientali, sociali e sui diritti umani, che si verificano nelle catene di approvvigionamento delle Terre Rare.

Le comunità di tutto il mondo stanno denunciando i gravi impatti che l’estrazione, la lavorazione e il riciclaggio delle Terre Rare hanno sull’acqua, sul suolo, sull’aria e sulla salute delle comunità. Poiché le Terre Rare sono solitamente presenti in concentrazioni molto basse e in combinazione con elementi radioattivi e metalli pesanti, l’estrazione e la lavorazione delle Terre Rare sono altamente rischiose sia dal punto di vista ambientale che sociale. Le inquietudini sociali sono generate anche dalla mancanza di trasparenza e partecipazione alle procedure decisionali e ai controlli, che include il disprezzo per i diritti indigeni. Molti dei casi documentati riguardano flagranti violazioni dei diritti umani, con diverse forme di violenza (repressione, persecuzione legale, criminalizzazione, violenza fisica) esercitate contro le comunità locali, i difensori dell’ambiente e dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Quali impatti abbiamo osservato?

Violenza, criminalizzazione e violazioni dei diritti umani

Le pratiche comuni documentate sulla mappa includono la mancanza di riconoscimento dei diritti delle comunità, dei loro mezzi di sostentamento e delle loro visioni del mondo (ad es. Madagascar, Brasile, India, Svezia, Finlandia), nonché altre forme di violenza, quali minacce dirette, intimidazioni e false accuse contro i difensori dell’ambiente (ad es. Myanmar, India, Cina). L’estrazione di Terre Rare sta avanzando in Myanmar nel contesto di una dittatura, con frequenti esempi di persecuzione e violenza contro le comunità.

Impatti sull’ambiente e sulla salute

Le Terre Rare si trovano solitamente in basse concentrazioni. Di conseguenza, devono essere lavorate enormi quantità di minerale per ottenere piccole quantità di Terre Rare, creando grandi mucchi di rifiuti. Inoltre, le Terre Rare sono solitamente combinate, il che significa che sono necessarie grandi quantità di energia e materiali per separarle. Infine, in molti casi le Terre Rare coincidono con elementi radioattivi e pericolosi. Di conseguenza, l’estrazione, l’arricchimento, la separazione e la raffinazione sono potenziali fonti di rifiuti pericolosi e inquinanti per l’acqua, il suolo, l’aria e il corpo umano.

Il più grande sito di estrazione e lavorazione di Terre Rare sulla Terra a Bayan Obo (Cina) è operativo da decenni, con conseguente devastante inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e dell’aria, compromettendo gravemente la salute degli ecosistemi e delle comunità locali. Allo stesso modo, l’inquinamento ambientale (e la concorrenza cinese) hanno portato alla chiusura delle attività di estrazione delle Terre Rare nella miniera di Mountain Pass negli Stati Uniti negli anni 2000. Tuttavia, questa attività è stata recentemente riattivata per garantire agli USA l’approvvigionamento di Terre Rare. Le Terre Rare vengono anche estratte come materiali secondari da miniere vecchie e già controverse dal punto di vista sociale e ambientale, come in Brasile (miniera di niobio ad Araxá, Brasile) o in Madagascar (miniera di ossido di titanio a Mandena).

Dal 2011, le comunità del distretto malese di Kuantan hanno combattuto le operazioni di trattamento delle Terre Rare di Lynas e l’inquinamento ad esse associate, la gestione dei rifiuti radioattivi non sicuri e i metodi di smaltimento. Le comunità di Kachin, in Myanmar, stanno protestando contro le operazioni illegali di estrazione di Terre Rare che hanno inquinato i loro territori e i loro mezzi di sussistenza. Inoltre, i centri di riciclaggio dei rifiuti elettronici come quello di Guiyu (Guangdong, Cina) sono stati associati all’inquinamento da metalli pesanti nel suolo, nell’acqua e persino nel sangue umano.

Mancanza di informazione e di consultazione pubblica

Nei casi documentati, le imprese hanno fornito poche o nessuna informazione sui loro progetti, hanno impedito una partecipazione significativa della comunità e, nel caso delle comunità indigene, hanno violato i loro diritti al consenso libero, preventivo e informato. La maggior parte dei casi documentati sulla mappa sono legati a denunce da parte delle comunità locali sulla mancanza di trasparenza e sulla scarsi spazi di partecipazione. Esempi si possono trovare in Cile, Spagna, Svezia, Madagascar, India, Kenya, Malawi…

Impatti sull’acqua

L’estrazione mineraria e la lavorazione dei metalli non sono solo attività ad alto consumo di acqua, che possono mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico delle comunità. Le attività legate alle Terre Rare sono anche una fonte di inquinanti pericolosi e radioattivi che hanno lasciato eredità inquinanti vecchie (Bayan Obo in Cina, Mountain Pass negli Stati Uniti) e nuove (Malesia, Myanmar). L’accesso e la qualità dell’acqua sono tra le principali preoccupazioni che mobilitano le comunità locali. È il caso di Norra Kärr, in Svezia, dove il progetto minerario si trova vicino al lago Vättern. L’acido solforico viene utilizzato per separare i minerali delle Terre Rare da altri minerali. I minerali di scarto vengono poi stoccati in bacini di decantazione. I gruppi ambientalisti temono che sia gli acidi che i minerali (tra cui potenzialmente uranio e torio) possano fuoriuscire nell’ambiente circostante e in particolare nel lago Vättern, inquinando l’acqua potabile per centinaia di migliaia di persone.

Impatti sui mezzi di sussistenza tradizionali, sulle conoscenze tradizionali e sul patrimonio culturale/luoghi sacri

Molte delle miniere attuali e proposte gravitano sui territori indigeni di tutto il mondo, mettendo in pericolo i siti sacri e altre aree culturalmente importanti dove le comunità cacciano e raccolgono medicine tradizionali. È il caso, tra gli altri, del Madagascar, della Malesia, del Cile e della Finlandia.

Impatti su ecosistemi fragili e (non) protetti

Molti progetti di estrazione di Terre Rare proposti sono sviluppati in aree protette riconosciute o hotspot di biodiversità: in Asia (Myanmar, Vietnam, India), Africa (Madagascar, Kenya, Malawi), America Latina (Brasile, Cile) o anche in Europa (Groenlandia, Svezia). L’estrazione di Terre Rare è anche collegata alla distruzione delle aree costiere e degli ecosistemi in India (estrazione intensiva di sabbia) e ai potenziali impatti sugli oceani. Ci sono progetti minerari in acque profonde in Nuova Zelanda e Norvegia (tra gli altri) che sono attualmente sospesi a causa dei gravi rischi ambientali e biologici che questa nuova frontiera mineraria comporta.

Il controllo delle risorse minerarie: la geopolitica di Rees

Con la domanda di Terre Rare in rapido aumento c’è una ricerca globale per garantire l’accesso e il controllo. Il dominio del mercato cinese (70% estrazione e 85% lavorazione) ha suscitato timori negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Nel contesto delle crescenti tensioni tra la Cina e l’Occidente, questa “guerra fredda minerale” ha trasformato la geopolitica delle materie prime critiche, comprese le Terre Rare.

Negli ultimi anni, ad esempio, gli Stati Uniti hanno cercato di “mettere in sicurezza la catena di approvvigionamento” diversificando l’approvvigionamento di elementi delle Terre Rare. Ciò ha comportato una maggiore attività mineraria nazionale (rivitalizzando il sito di Mountain Pass in California e lavorando il minerale in loco piuttosto che inviarlo in Cina), nonché esplorando nuovi giacimenti in luoghi come Bear Lodge nel Wyoming. Anche l’Unione europea sta promuovendo lo sviluppo di progetti di estrazione di Terre Rare, ad esempio in Svezia, Finlandia, Spagna e Serbia. La Cina si sta assicurando la fornitura di Terre Rare sviluppando progetti minerari in Asia, Africa e America Latina.

Tra le altre politiche, l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti richiede ai produttori di auto elettriche di rifornirsi di almeno il 40% del contenuto minerale delle loro batterie dagli Stati Uniti o dai loro alleati (leggi: non dalla Cina). Tale percentuale salirà all’80% entro il 2027. Washington non si sta solo affannando per assicurarsi i propri minerali critici, sta anche costringendo gli alleati a ridurre il commercio con la Cina e a competere per i minerali in altre parti del mondo. Allo stesso modo, la Commissione UE ha presentato il Critical Raw Materials Act (2023), che ha stabilito obiettivi ambiziosi per il 2030: raggiungere il 10% dell’estrazione di minerali critici e il 40% della lavorazione da paesi europei, e un massimo del 65% da un unico paese terzo delle materie prime strategiche consumate nell’UE in qualsiasi fase pertinente della lavorazione.

In questo contesto, nell’estate del 2023 Pechino ha imposto controlli sulle esportazioni di gallio e germanio, che sono componenti critici delle celle solari, delle fibre ottiche e dei microchip utilizzati nei veicoli elettrici, nell’informatica quantistica e nelle telecomunicazioni. Ad agosto, le esportazioni cinesi di questi minerali sono scese da quasi 9 tonnellate a zero.

Allo stesso tempo, altri paesi industrializzati hanno intrapreso sforzi per garantire il proprio accesso alle materie prime, comprese le Terre Rare. Questi tentativi di “proteggere la catena di approvvigionamento” sono presentati come un’opportunità per i paesi del Sud del mondo di aumentare il loro reddito e persino di ottenere un vantaggio sviluppando ulteriormente la lavorazione e la produzione, oltre a richiedere maggiori diritti di proprietà intellettuale negli accordi futuri. Tuttavia, gli impatti e i conflitti che circondano l’espansione delle catene di approvvigionamento delle Terre Rare denotano l’esacerbazione e la creazione di nuove “zone di sacrificio” in cui le comunità e gli ecosistemi vengono distrutti intorno ai siti di estrazione o lavorazione dei minerali. Questa sfida si applica anche alle regioni ricche di minerali all’interno del Nord del mondo. La nuova geopolitica delle Terre Rare non solo contrappone l’Occidente alla Cina, ma apre anche un dibattito urgente sull’insostenibilità sociale e ambientale e sulle ingiustizie degli attuali scenari di transizione energetica.

Questioni politiche urgenti

La mappa documenta come le catene di approvvigionamento delle Terre Rare si stiano rapidamente espandendo con un grande costo ambientale e sociale. Mentre la questione centrale per le economie industrializzate è rimasta a come garantire urgentemente le fonti in grado di soddisfare una domanda in forte espansione di materiali critici per una transizione verde e digitale, la mappa degli impatti e dei conflitti delle Terre Rare evidenzia la distribuzione sempre più insostenibile e ingiusta degli oneri ambientali, sociali e sanitari sulle comunità attraverso le catene di approvvigionamento globali delle Terre Rare.

Alcune domande devono essere affrontate con urgenza, come ad esempio:

- Come possiamo immaginare processi di transizione energetica e digitalizzazione equi e sostenibili dal

punto di vista ambientale che non aggravino pratiche ingiuste e insostenibili o violino i diritti umani? - Come possiamo affrontare e ripensare gli scenari della domanda di energia (energia per cosa, per chi, a quale costo) e stabilire limiti chiari?

- Come possiamo ripensare il design industriale (prolungando la durata di vita dei prodotti, aumentando il riciclaggio e diminuendo i rifiuti elettronici, la produzione di rifiuti e l’uso di energia)?

- Come possiamo sviluppare politiche di transizione energetica che non mettano da parte i diritti ambientali, sociali o di partecipazione in nome dell’urgenza climatica (ad esempio, cercando soluzioni che vadano oltre le soluzioni tecnologiche)?

- Come possiamo garantire che questa transizione tenga conto dei limiti biofisici?

SCHEDE

Il potere delle multinazionali

I progetti REE sono controllati da società con sede principalmente in Cina, Stati Uniti, Canada e Australia (vedi Liu et al., 2023). Attualmente, una mega-impresa, la China Rare-Earths Group, controlla il 70% della produzione di Terre Rare del paese (SCRREEN).

Nei casi analizzati, abbiamo riscontrato un misto di società nazionali (a volte di proprietà statale) e straniere che svolgono operazioni legate alle Terre Rare. Le principali società che estraggono Terre Rare a livello globale sono Lynas Corporation, Iluka, Alkane Resources (tutte e tre con sede in Australia), Shenghe Resources (con sede in Cina) e Molycorp (con sede negli Stati Uniti). Di queste, la società mineraria australiana Lynas Rare Earths Ltd. (LYC. AX) è coinvolta nel processamento di Terre Rare in Malesia, il più grande al di fuori della Cina. Nel 2022, l’impresa ha firmato un accordo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per costruire un impianto di separazione delle Terre Rare in Texas, che dovrebbe essere operativo nel 2025.

Kachin State – Myanmar

Il Myanmar è uno dei principali esportatori di Terre Rare verso la Cina. Nell’ultimo decennio c’è stata un’impennata significativa dell’estrazione illegale di Terre Rare nello Stato del Kachin, al confine tra Cina e Myanmar. Questa estrazione mineraria illecita è avvenuta in collaborazione con gruppi armati, provocando violazioni dei diritti umani e causando ingenti danni agli ecosistemi locali e ai mezzi di sussistenza degli abitanti della regione. Un tempo rinomata per le sue foreste incontaminate, la ricca biodiversità e i corsi d’acqua puliti, quest’area si sta ora trasformando in un paesaggio segnato dalla deforestazione e dalla presenza di pozze tossiche di colore turchese generate dall’estrazione di Terre Rare e agenti di lisciviazione dannosi. Le attività minerarie stanno contaminando i corsi d’acqua, costringendo gli animali selvatici a fuggire dall’area, con un impatto sui mezzi di sussistenza locali e causando molteplici problemi di salute tra le comunità locali. I rapporti segnalano che quando i leader dei villaggi hanno cercato di presentare denunce sull’impatto dell’estrazione di Terre Rare sulla loro terra e sui loro mezzi di sussistenza, sono stati accolti con minacce e intimidazioni da parte delle milizie. In alcuni casi, gli abitanti dei villaggi sono stati picchiati o imprigionati per aver parlato.

Bayan Obo – China

Bayan Obo è una città mineraria industriale che dal 1960 ha estratto e lavorato – tra gli altri materiali – Terre Rare, ferro e niobio nella Mongolia Interna cinese. Ha il più grande giacimento di minerali REE al mondo. Nel 2019 ha prodotto il 45% delle Terre Rare mondiali. Decenni di operazioni hanno portato al massiccio inquinamento del suolo e dell’acqua con metalli pesanti, fluoro e arsenico, che hanno gravemente avvelenato gli abitanti e gli ecosistemi locali. Le attività minerarie industriali a lungo termine hanno prodotto enormi quantità di sterili che contengono elementi di Terre Rare, nonché elementi chimici tossici, metalli pesanti ed elementi radioattivi. Questo inquinamento colpisce il bacino idrografico del Fiume Giallo, su cui quasi 200 milioni di persone fanno affidamento per l’acqua potabile, l’irrigazione, la pesca e l’industria. Bayan Obo è un promemoria globale degli enormi pericoli, dei rischi di inquinamento radioattivo e delle relative conseguenze per la salute che l’estrazione e la lavorazione delle Terre Rare comportano.

Penisola di Ampasindava – Madagascar

Comunità e organizzazioni si stanno mobilitando contro l’estrazione di Terre Rare nella penisola di Ampasindava nel nord-ovest del Madagascar. Quest’area ospita le ultime foreste rimaste nel nord del Madagascar, riconosciute come hotspot di biodiversità globale e ospitano specie in via di estinzione e vulnerabili elencate dall’IUCN. Il benessere delle popolazioni della penisola dipende in gran parte dal mantenimento di questi ecosistemi, che forniscono loro numerosi prodotti (cibo, energia, materiali da costruzione, farmacopea e fonti di reddito) e servizi ecosistemici (acqua, protezione dai cicloni, microclima, fertilità del suolo). Dal 2016, le comunità locali si oppongono al progetto minerario perché è una violazione di molti loro diritti umani. Ciò include i loro diritti alla terra e ai mezzi di sussistenza, poiché la maggior parte vive principalmente di pesca e agricoltura, in particolare la coltivazione di colture da esportazione ad alto valore aggiunto come vaniglia, cacao e caffè che sarebbero messe a rischio. Sin dall’inizio il progetto Tantalus Rare Earths Malagasy, che è stato acquisito da Reenova, poi da HARENA Resources Pty Ltd nel 2023, ha colpito le comunità locali che hanno denunciato la natura irregolare dei permessi minerari, la mancata bonifica dopo i test pilota, la mancanza di partecipazione locale e di consenso libero, preventivo e informato, nonché il disprezzo per gli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani che deriverebbero da questo progetto.

Norra Kärr – Svezia

Un deposito di Terre Rare è stato trovato vicino a Jonköping, vicino al lago Vättern in Svezia. Leading Edge Minerals, la società canadese al comando, sostiene che il giacimento sarà importante per tutto il mondo e che i minerali saranno utilizzati principalmente per la tecnologia verde. Nel 2009 hanno ottenuto una concessione. Tuttavia, la Corte Suprema Amministrativa svedese ha successivamente annullato la concessione in quanto la Leading Edge Materials non aveva presentato una valutazione di impatto ambientale. Norra Kärr si trova vicino a un’area “Natura 2000” protetta dal diritto dell’UE e si trova vicino al lago Vättern che, a partire dal 2020, fornisce acqua dolce a 250.000 persone in Svezia. Il gruppo locale Aktion Rädda Vättern (“Azione per proteggere Vättern”) sta monitorando da vicino i movimenti delle imprese. Il progetto è ancora in fase di discussione. C’è una proposta per eliminare i requisiti dell’autorizzazione per le concessioni minerarie in prossimità delle aree Natura 2000.

Australia – Malesia

L’australiana Lynas Rare Earth Limited (Lynas) estrae minerali delle Terre Rare dalla sua remota miniera semi-arida di Mt Weld nell’Australia occidentale.

Le Terre Rare vengono concentrate e arricchite nella miniera in un concentrato di lantanidi (LC), che viene poi trasportato nello stato di Pahang in Malesia. Il LC viene quindi lavorato chimicamente presso il Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) nella zona industriale di Gebeng nelle torbiere tropicali. Dal 2011 le comunità del distretto di Kuantan combattono contro l’inquinamento di Lynas, la gestione dei rifiuti radioattivi non sicuri e i metodi di smaltimento. Le azioni di queste comunità hanno ottenuto il riconoscimento e il sostegno di alcune organizzazioni internazionali a causa della massiccia eredità tossica radioattiva di radionuclidi a lunga vita, come l’uranio e il torio, metalli pesanti tossici (compresi i minerali residui delle Terre Rare) e sostanze chimiche. Mentre la Lynas ha promesso di rimuovere i suoi rifiuti radioattivi per ottenere una licenza operativa dal governo malese, da allora ha rinnegato quell’impegno legale costruendo un impianto di smaltimento “permanente” in superficie scientificamente pericoloso nella palude di torba accanto al LAMP. Nell’Australia occidentale, lo stesso tipo di rifiuti deve essere smaltito in discariche sotterranee progettate per essere isolate dalla biosfera per almeno 1.000 anni e sotto controllo normativo per almeno 10.000 anni. Ad oggi, la Lynas ha accumulato oltre 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi in una palude di torba umida e bassa in Malesia, vicino a complessi residenziali e località costiere. La campagna “Stop Lynas” denuncia il greenwashing da parte dell’impresa e la mancanza di applicazione della legge da parte del governo, i rischi posti dai rifiuti radioattivi e dall’inquinamento pericoloso, l’impatto sulla disponibilità di acqua, i rischi di cancro a lungo termine per la comunità e i danni ai mezzi di sussistenza e agli ecosistemi locali.

* Traduzione di Ecor.Network

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.