L’Autonomia e l’archivio

di Felix Boggio Éwanjé-Épée, Stella Magliani-Belkacem e Gianfranco Rebucini

versione italiana dell’intervista uscita su «La Revue des Livres», 14, novembre-dicembre 2013

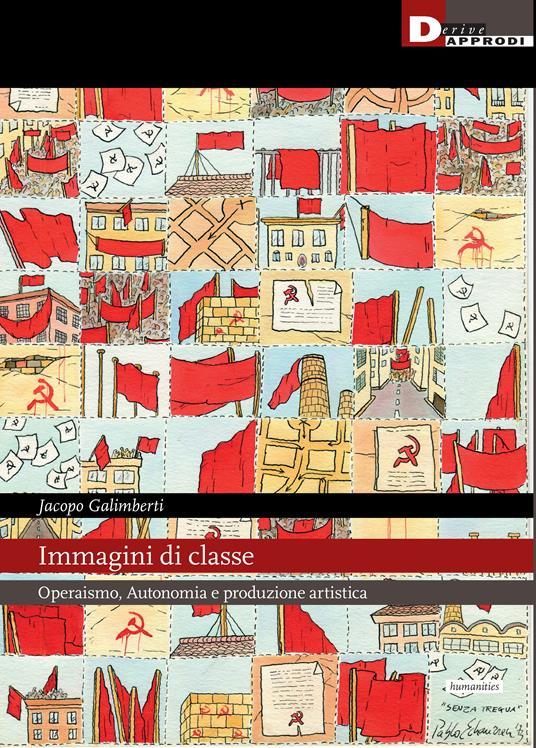

L’editore DeriveApprodi, casa editrice indipendente con sede a Roma, porta avanti dal momento della sua fondazione un importante lavoro di raccolta, di archiviazione e di pubblicazione dei documenti riguardanti la storia dell’Autonomia operaia italiana. Il lavoro ritraccia uno dei periodi più affascinanti e più dibattuti della storia della politica comunista e operaia dell’Europa della fine de XX secolo

Archiviare l’Autonomia. Perché questo progetto. Quali sono le difficoltà?

Il movimento dell’Autonomia ha svolto un ruolo importante negli scenari politici dell’Italia degli anni Settanta. Ma anche in quelli culturali. Infatti, in quegli anni gli autonomi hanno intrecciato rapporti con chi si occupava di trasformazioni tecnologiche applicate ai processi produttivi, con l’editoria, la letteratura, il cinema, la radiofonia, i fumetti, la musica, addirittura il marketing e la pubblicità. Gli autonomi, passati alla storia ufficiale come «estremisti», «violenti», «provocatori», «mestatori», «prevaricatori», «squadristi», «terroristi», hanno prodotto centinaia di documenti, giornali, riviste, opuscoli, saggi, hanno fondato case editrici, librerie, costruito emittenti radiofoniche e altro ancora.

Da molti anni la casa editrice DeriveApprodi è impegnata ad archiviare quanto possibile questi materiali, insieme alla vasta e variegata memorialistica degli ex militanti di quel movimento protagonisti di uno straordinario ciclo di lotte durato due decenni. L’intento è di fornire questo materiale a una nuova generazione di storici che sappia dare una corretta lettura di queste vicende, una lettura non condizionata da una impostazione ideologica demonizzante e criminalizzante così come è stato finora.

Infatti, a quarant’anni da quegli eventi nessuno ha voluto o è riuscito a narrare che cosa è stata realmente l’area dell’autonomia operaia, quali sono state cioè le sue origini, le sue basi teoriche, le sue linee politiche e le sue pratiche conseguenti, le sue differenze dai gruppi extraparlamentari e da quelli che animarono la lotta armata. I «vincitori», protagonisti residui ed epigoni del sistema dei partiti che governarono allora la cosiddetta Prima repubblica, non hanno ovviamente oggi alcun interesse nel promuovere una revisione di quel giudizio. I «perdenti», quelli non direttamente annientati, hanno nei decenni trascorsi adottato un profilo perlopiù silente, forse per effetto dell’interiorizzazione catastrofica di una sconfitta vissuta non solo sul piano politico ma anche su quello, ben più delicato, dell’esistenza nel suo complesso.

Al di là di tutto ciò vi è poi la difficoltà di narrare una vicenda nel suo insieme complessa, articolata, contraddittoria che è comunque stata, piaccia o meno, ricca. Una vicenda che la maledizione di molti, accompagnata da secoli di carcere, non è comunque riuscita ad annichilire completamente. Una vicenda che, a differenza di molte altre inscritte nella tradizione delle varie tendenze rivoluzionarie, non è semplicemente sopravvissuta a se stessa in frammenti residuali e resistenziali ma che ha saputo modificarsi, rinnovarsi, evolversi dentro una pratica della discontinuità che è il tratto saliente che l’ha contraddistinta dalle sue origini. Una vicenda che è nell’attualità, perché i suoi metodi e i suoi saperi sono stati capaci di informare di analisi e progettualità anche i movimenti rivoluzionari odierni.

Qual è stata la tua formazione e biografia politica all’interno del movimento dell’Autonomia operaia?

Il mio percorso di formazione politica inizia nel 1973, quando avevo quindici anni. Abitavo in un piccolo paese in provincia di Varese, però frequentavo per via di degli studi il capoluogo. Io sono di famiglia operaia, quindi vivevo molto una socialità di carattere operaio, e all’interno del tessuto delle piccole fabbriche che caratterizzava tutta la mia zona di origine in quel periodo era in atto una forte sindacalizzazione. Affacciarsi alla politica in quel periodo voleva dire anche seguire le lotte che si erano espresse dal 1968 in poi, di cui a me arrivavano solo gli echi. Alla fine del 1973 poi veniva elaborata da parte di Berlinguer, l’allora segretario del Partito comunista, la strategia del «compromesso storico», un evento che mi è rimasto particolarmente impresso, perché aveva suscitato molto clamore, agitazione e dibattito appassionato. Questo è il contesto generale nel quale è nato il mio interesse per le questioni politiche.

Dal punto di vista della mia formazione ritengo di avere avuto la fortuna di non passare attraverso l’esperienza dei gruppi extraparlamentari di sinistra in disfacimento, non ho neanche sfiorato il percorso di militanza al loro interno. Non appena mi sono affacciato all’impegno politico ho subito approcciato dal punto di vista teorico le tematiche dell’allora costituenda Autonomia operaia, che per molti aspetti sviluppava una continuità con tutta la tradizione teorica operaista. Quella tradizione è stata velocemente assunta non solo da me ma anche da tutto il circuito di persone che, vivendo materialmente la condizione operaia, si erano trovate a rivolgere l’attenzione a quel tipo di apparato teorico che più forniva elementi utili a un impegno politico in fabbrica. Dunque, il mio orientamento teorico si è sviluppato immediatamente sui testi classici dell’operaismo, e la mia formazione è stata da subito orientata rispetto a quel tipo di riferimento, anche perché le alternative che c’erano nella zona erano costituite da gruppetti più o meno insignificanti di marxisti-leninisti, oppure dall’altra parte c’era il grosso impegno sindacale che però era egemonizzato dal Partito comunista e dalle confederazioni sindacali, che in quel momento risentivano di tutta la teorizzazione del «compromesso storico». E con queste ultime posizioni il conflitto si è dato immediatamente dentro le situazioni territoriali e di fabbrica.

Il mio ambito politico era costituito a stragrande maggioranza da giovani e giovanissimi operai che dimostravano un’indisponibilità ad accettare le condizioni del regime di fabbrica, l’identità operaia stessa, e non avevano assolutamente intenzione di percorrere il terreno sindacale nei termini classici, di un gradualismo di lotte che puntava alla conquista di obiettivi parziali per migliorare le condizioni di vita. Quell’area di giovani operai rimase fortemente influenzata dalle tematiche operaiste: una parola d’ordine come «rifiuto del lavoro» aveva in sé una forte capacità di suggestione, nel senso che corrispondeva a un bisogno materiale e immediato di non accettare quelle condizioni di vita, solo dopo si è capito che aveva anche un suo rilevantissimo fondamento teorico. Quindi, se quello slogan era stato approcciato puramente come parola d’ordine liberatoria ma generica, confusa e un po’ estremista, in realtà poi si è passati a un agire sistematico di costruzione di una consapevolezza attorno a un concetto che sembrava improponibile in un tessuto sociale che risentiva anche di una sorta di bigotteria della tradizione operaia da una parte e clericale dall’altra, perché quello era un territorio ancora fortemente egemonizzato dalla tradizione e dalla cultura cattolica.

Quello fu il contesto di genesi di una vicenda che si è snodata tra la fine del ’73 e per tutto il ’74 attorno a un lavoro prevalentemente operaio, perché per i soggetti quello era il problema: ciò che gli interessava era fare casino dentro i posti di lavoro, contestare la condizione del regime di fabbrica. Nei primi anni si era proprio un gruppo di operai, di autodidatti, anche le forme di acquisizione dei saperi viaggiavano senza alcun tipo di trasmissione da parte di personaggi che avevano dietro una certa memoria. Era un lavoro certosino di ricerca paziente di testi che venivano scoperti man mano, di una loro ricostruzione filologica, un lavoro di autoformazione, di studio appassionato in piccoli gruppi, di situazioni seminariali fatte la sera, dopo il lavoro, dentro una sede che avevamo affittato al centro del paese e che suscitava scandalo e riprovazione non solo tra i benpensanti ma anche tra i personaggi della sinistra istituzionale.

Quale fu la genesi dell’Autonomia operaia, cosa la differenziava dalle altre organizzazioni della sinistra extraparlamentare e soprattutto dal Partito comunista?

Per convenzione l’area dell’autonomia operaia ha come data di nascita il marzo 1973, a Bologna, in occasione del primo convegno nazionale delle assemblee e degli organismi autonomi di fabbrica e di quartiere. In realtà alcune delle sue più solide radici affondano nella storia dell’«operaismo italiano», una originale corrente di pensiero politico neomarxista che prese avvio nel 1962 con la pubblicazione della rivista «Quaderni rossi» per iniziativa di un gruppo di intellettuali tra i quali spiccavano i nomi di Raniero Panzieri, Mario Tronti, Alberto Asor Rosa, Toni Negri. Controversie teoriche interne all’ambito redazionale determinarono una rottura che favorì nel 1964 la nascita di un’altra rivista – che ebbe un ruolo fondamentale nella storia dell’operaismo e cioè «Classe operaia», attiva fino al 1967. In seguito alle lotte studentesche del 1968, e di quelle operaie dell’anno successivo, una parte di coloro che attraversarono quelle esperienze contribuirono alla fondazione del gruppo extraparlamentare Potere operaio che si scioglierà nel 1973, appunto in concomitanza con la nascita dell’area dell’Autonomia operaia.

Oltre all’ambito in parte di provenienza operaista, al costituirsi di quell’area concorsero anche altre realtà di collettivi militanti provenienti da tendenze marxiste-leniniste, libertarie, anarcosindacaliste, ultraradicali. Negli anni successivi l’area dell’autonomia si arricchì di altre articolazioni provenienti dai circuiti della controcultura, del femminismo, dell’allora latente ecologismo. Si nutrì delle crisi sempre più irreversibili delle forme-partito ipotizzate e praticate dai gruppi extraparlamentari nati nel biennio ’68-69, soprattutto Lotta continua, capitalizzando a proprio favore le defezioni militanti conseguenti. Ma, nonostante l’insistenza di alcune sue componenti, mai riuscì in quegli anni a produrre un processo organizzativo compiuto, centralizzato, formalizzato.

La «fortuna» politica di cui l’Autonomia godette fu conseguenza della sua particolare lettura teorica degli effetti della crisi della società determinata da un ciclo decennale di lotte operaie e proletarie. Crisi economica, politica, culturale, crisi sociale complessiva insomma. Una lettura tanto particolare da scatenare all’interno dell’allora Partito comunista e delle organizzazioni sindacali del Movimento operaio ufficiale una disapprovazione e contrapposizione totale. Perché di questo si trattò: della radicalmente diversa interpretazione della crisi e dei suoi possibili sbocchi politici. E fu scontro.

Il 1973 si rivelò un anno cruciale. Il colpo di Stato militare in Cile, che a settembre chiuse nel sangue l’esperienza di Unidad Popular, fece da supporto alla teorizzazione del «compromesso storico» da parte di Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista italiano. Contro il pericolo di una svolta autoritaria, di cui era segno premonitore la «strategia della tensione», contrassegnata da stragi operate da componenti di servizi segreti deviati e ambiti neofascisti, la proposta berlingueriana era la ricerca di un accordo tra le rappresentanze politiche delle masse cattoliche, socialiste, comuniste, laiche e progressiste per un governo capace di garantire gli assetti democratici costituzionali, e di fare uscire il paese dalla crisi economica. Una crisi accentuata dalla decisione dei paesi produttori di petrolio, nel quadro del conflitto mediorientale, di aumentare i prezzi del greggio e diminuire le forniture ai paesi occidentali, soprattutto europei.

Sul terreno specifico di politica economica la proposta comunista si tradusse, presso le istanze sindacali più legate al partito, in un progetto di ripristino sui luoghi di lavoro delle compatibilità necessarie alla ripresa dello sviluppo capitalistico, compatibilità gravemente incrinate dagli esiti vincenti delle lotte operaie autonome incentrate sulla elementare, ma efficacissima, parola d’ordine «più salario meno orario». Era il principio dell’uso del salario come «variabile indipendente dalla produttività» a essere messo in discussione da parte del sindacato ufficiale, profittando anche del recupero da esso operato, e in buona parte riuscito, sul controllo delle lotte autonome nelle principali concentrazioni operaie.

Il progetto di ripristino delle compatibilità capitalistiche in cambio di «riforme strutturali», e della legittimità a una candidatura al governo del paese da parte della rappresentanza comunista, riscontrò un vivo interesse presso i suoi interlocutori riuscendo a occupare immediatamente la centralità del dibattito politico, culturale e mediatico. Sembrò che si fosse trovata una soluzione all’annoso e anomalo problema comunista del nostro paese, «il fattore K», nel quadro dei delicati equilibri internazionali fuoriusciti dagli accordi postbellici di Yalta.

Quella singolare strategia di «via italiana al socialismo» suscitò l’interesse e stimolò l’acume teorico anche di coloro che, passati con onori e meriti per l’esperienza «operaista» degli anni Sessanta, rifiutando l’ipotesi minoritaria della fondazione delle organizzazioni extraparlamentari, erano poi approdati, o riapprovati, ai lidi dei partiti storici della sinistra. A costoro, in quel delicato passaggio, non mancò affatto l’intelligenza di tenere a principale riferimento dell’analisi ciò che sostanziava materialisticamente il concetto di ruolo, funzione, forza e determinazione dell’autonomia della classe operaia.

Di tutto ciò la loro lettura rivelava che le lotte operaie autonome, fuoriuscendo dagli ambiti di fabbrica, avevano impresso grande dinamismo ai rapporti sociali e un vasto processo di democratizzazione, ma proprio l’autonomia dalle organizzazioni partitiche comportava ora il disgregarsi della loro forza trasformativa. L’autonomia della classe operaia, cioè, proprio nel momento del suo massimo sviluppo, nel suo socializzarsi oltre i recinti della fabbrica, di per sé non bastava più a svolgere il ruolo di una rottura politica con valenza rivoluzionaria. A quel punto di maturazione del conflitto era la politica a reclamare il proprio storico ruolo autonomo dalle dinamiche delle lotte, lette come spontanee, e cioè era la funzione del partito esterno ad assumere ora assoluta rilevanza strategica.

Ecco così riproposta, classicamente, la teoria dell’«autonomia del politico», a riconferma della rottura, avvenuta nel ’67 all’interno del circuito della rivista «Classe operaia», attorno la valutazione della possibilità o meno di una autogestione delle lotte autonome. Perché da quella valutazione derivava l’ipotesi dell’invenzione di una nuova teoria e pratica dell’azione rivoluzionaria che superasse l’esistenza delle strutture partitiche e sindacali del Movimento operaio ufficiale. Per gli operasti confluiti nel Pci la teorizzazione della nuova figura operaia prodotta da quella crisi, quel che venne definito «l’operaio sociale», era il risultato dell’isolamento, dell’accerchiamento della vera autonomia operaia. Per questa ragione il «partito dell’operaio sociale» non poteva essere che il partito del ghetto e dell’emarginazione.

Tali tematiche furono successivamente meglio argomentate nel discusso libro di Asor Rosa Le due società. Viceversa, per i teorici dell’Autonomia operaia i soggetti della «seconda società», i cosiddetti «non garantiti», cioè i precari di tutte le risme, risultavano palesemente essere più sfruttati degli operai garantiti. C’era, a loro vedere, una oggettiva svalutazione del costo della loro forza-lavoro a fronte di quella dei garantiti, e il Partito comunista, e le organizzazioni sindacali del Movimento operaio, venivano accusati non solo di accettare quella divisione, ma addirittura di farsi promotori di una concorrenza tra masse operaie diversamente collocate nel mercato del lavoro. Evidentemente queste, e non solo queste, erano divisioni di analisi e teoria di non poco conto, tant’è che in quel particolare frangente storico fecero da sfondo, sempre, a un durissimo scontro politico, culturale, esistenziale.

Attraverso quali dinamiche politiche è stata teorizzata e praticata la lotta armata in Italia? Che ruolo ha avuto l’Autonomia operaia in questa vicenda?

È impossibile rispondere a questa domanda, in questa sede, in modo esauriente. Posso solo accennare ad alcun questioni generali. Dalla fine del 1974, in varie città italiane grandi e piccole, dentro gli scenari delle piazze, in occasione di cortei ormai a scadenza settimanale, le componenti dell’Autonomia formano tronconi che, partendo dal fondo dove sono relegati, passo passo risalgono le postazioni affrontando spesso zuffe con i servizi d’ordine dei gruppi extraparlamentari riuscendo nel giro di un paio d’anni a prenderne la testa.

Cominciano a comparire, oltre alle scontate bottiglie molotov, le prime armi da fuoco: pistole e rivoltelle, e in qualche caso lupare (fucili a canne mozze) e winchester. «Qual è la via? L’autonomia!»; «Carabiniere, sbirro maledetto, te l’accendiamo noi la fiamma sul berretto»; «E se un caramba spara, lupara lupara, se spara un poliziotto P38», urlano dietro passamontagna, foulard, sciarpe – tetri, truci e minacciosi – gli autonomi, agitando in aria anche manici di piccone, asce, picozze, spranghe di ferro, chiavi inglesi e le divenute famosissime tre dita tese a simbolica imitazione delle pistole.

Già nei primi mesi del 1976, e poi almeno per tutti i due anni successivi, favorita da un’aggregazione di militanti sempre più corposa, soprattutto nelle grandi città ma anche in località di provincia, l’Autonomia è in grado di organizzare cortei propri durante i quali diventano sempre più frequenti azioni d’attacco – con incendi, saccheggi, devastazioni e sparatorie – a obiettivi istituzionali e non (sedi di partito, soprattutto della Democrazia cristiana e del Movimento sociale italiano, prefetture, caserme dei carabinieri e commissariati di polizia, sedi di associazioni industriali, di giornali, «covi del lavoro nero», bar frequentati da militanti e simpatizzanti di destra ecc.). Inoltre, si susseguono espropri in supermercati e negozi di lusso, disarmi di agenti delle polizie private e di guardie giurate, assalti e saccheggi di armerie.

Quel che passerà alla storia come «movimento del ’77» matura velocemente nei mesi precedenti tra città e provincia, tra nord e sud, tra centro e periferia, coinvolgendo decine di migliaia di persone e culminando in tumulti e scontri dai tratti parainsurrezionali la cui massima condensazione avverrà nel 1977, nelle giornate dell’11 e 12 marzo a Bologna e del 12 marzo a Roma.

Di quel movimento le componenti dell’Autonomia operaia organizzata, lentamente ma inesorabilmente, conquistano l’egemonia, per poi perderla repentinamente e definitivamente nella primavera del 1978 con il sequestro e l’uccisione da parte delle Brigate rosse del presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro. Un accadimento eclatante che inaugura una fase che durerà fino a tutto il 1982, dominata dalle azioni dei gruppi armati, organizzati e diffusi.

Questo è ciò che accadeva in quegli anni in tante piazze e strade d’Italia. Ma l’uso della violenza nel conflitto politico rivoluzionario, le sue teorie, ma soprattutto le sue pratiche, non erano affatto appannaggio esclusivo dei tanto demonizzati autonomi. I gruppi extraparlamentari di allora, nessuno escluso, teorizzavano e praticavano pubblicamente l’uso della violenza sia nelle contingenze di piazza sia nell’esercizio quotidiano della pratica politica in ogni ambito del sociale. Tutti i gruppi avevano il loro «servizio d’ordine», una più o meno piccola e spesso scalcagnata struttura che scimiottava comportamenti militari tramite l’uso di bastoni, spranghe di ferro, chiavi inglesi, fionde, bottiglie molotov.

Ma se da parte dei gruppi extraparlamentari la pratica della violenza era usuale, non vi era alcuna teorizzazione compiuta e a riguardo essi rimandavano, con vaghezza e imbarazzo, alle trattazioni sull’argomento contenute nei testi classici del leninismo, trotzkismo, maoismo, guevarismo ecc. La questione della lotta armata nel quadro della situazione politica italiana di quegli anni fu invece seriamente affrontata, teoricamente e praticamente, da alcune componenti esterne e in polemica con le principali formazioni extraparlamentari. Innazitutto dai Gruppi di azione partigiana (estinti nel 1972 con la morte del loro principale animatore, l’editore Giangiacomo Feltrinelli) poi dalle Brigate rosse e dai Nuclei armati proletari. Ed è con queste realtà che le componenti dell’Autonomia, dal loro nascere, apriranno un confronto dialettico che diverrà sempre più aspro, fino a una rottura esplicita determinata dall’operazione Moro. Fino ad allora l’Autonomia, nelle sue diverse componenti, pur sottolineando le proprie riserve critiche, sempre espresse una incondizionata solidarietà nei confronti delle organizzazioni armate. È quindi corretto dire che fino al sequestro Moro la questione della lotta armata assunse carattere discriminante, di cesura politica, tra le aree dei gruppi extraparlamentari da una parte e quelle dell’Autonomia operaia e delle formazioni armate dall’altra.

Che differenze esistevano tra l’Autonomia e l’«estremismo»?

Rispondo con un passo contenuto in un editoriale di una rivista dell’Autonomia nel pieno del movimento del ’77:

«È per questo che gli autonomi vincono: non perché hanno la P.38 ma perché sono più intelligenti e colti, più storicamente radicati, estranei a tutto il marciume socialdemocratico; non perché sono degli emarginati, gli autonomi vincono, ma perché sono la punta emergente della nuova composizione di classe operaia e proletaria, i rappresentanti – in prima persona – di tutto il lavoro sociale sfruttato, non, come il Partito comunista, rappresentanti di aristocrazie operaie, di corporazioni impiegatizie, di mafie bottegaie. Gli autonomi sono la rappresentazione del comunismo del proletariato multinazionale. Per questo sono arroganti e violenti: perché rappresentano, sono, interpretano la verità della lotta di classe nel nostro secolo. Per questo possono permettersi di lottare con asprezza crescente: perché sono invincibili, come sempre lo è la rappresentazione di una nuova base produttiva».

In sintesi: gli autonomi sono arroganti e violenti perché sono più intelligenti e colti. Questo dicevano di sé gli autonomi nel 1977. Qualcosa di diverso disse vent’anni dopo uno tra i loro principali teorici: «Forse non siamo buoni politici, infatti siamo stati sconfitti; ma siamo buoni scienziati: non è poco». E ancora: «Avevamo torto a pensare che la maturazione politica del nuovo soggetto potesse darsi subito, e comunque con una potenza tale da contrastare, resistere e superare il contrattacco repressivo che le forze capitalistiche e i traditori del movimento operaio ufficiale avevano scatenato. Per dirla come si diceva allora: “abbiamo sopravvalutato le nostre forze”. […] Spesso abbiamo accentuato questo errore, facendoci più estremisti quanto più diventava sorda e decisa l’azione del potere contro di noi. Da un tal crescendo non poteva che risultare esaltata la violenza dello Stato. Così avvenne. E siamo stati sconfitti».

Questo per quanto concerne il passato. Oggi, i cosiddetti «postoperaisti», se si vuole gli «eredi» degli autonomi di allora, nulla hanno a che vedere, e a che fare, con gli anarchici e ancor meno con le tendenze cosiddette «neoprimitiviste». Gli operaisti erano comunisti. I postoperaisti sono comunisti. Semplice, e chiaro.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.