Critica dell’urbanizzazione diffusa

Ottavo contributo, inviato da Tiziana Villani, dei materiali preparatori per il convegno del 3 ottobre a Bologna organizzato dal Laboratorio Crash! intitolato “Città, spazi abbandonati, autogestione” (qui la call, qui i precedenti scritti di Pietro Saitta, Gennaro Avallone, Ugo Rossi, Henri Lefebvre, Salvatore Palidda, Giorgio Agamben e Salvo Torre). Chi volesse contribuire al dibattito inviando dei testi può mandarli a conferenzacrash@gmail.com e verranno pubblicati su Infoaut prima dell’iniziativa in modo da arricchire la discussione. Ricordiamo inoltre che l’invito è a presentare brevi abstract di interventi per costruire il programma delle due sessioni del convegno.

Critica dell’urbanizzazione diffusa

Tiziana Villani

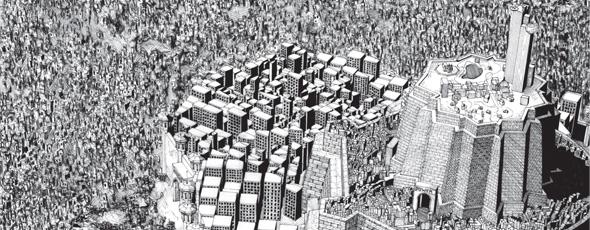

Il tema è quello della crescita delle iper regioni metropolitane, delle megacities, dei processi di esplosione dell’urbano su scala mondiale, più strettamente su scala europea. Per quanto riguarda l’Italia c’è da tempo il lavoro condotto da Magnaghi con la società dei territorialisti, che punta la creazione di quelle che lui chiama le bioregioni urbane. Essendo io di formazione non un architetto, ma venendo dall’ambito della filosofia, e più precisamente della filosofia poltica, ho pensato di portare delle note di lavoro, che riguardano non solo la mia personalissima riflessione, ma anche il mio ambito di ricerca. Credo che come approccio iniziale vada detto che le idee non sono mai frutto di un processo creativo isolato, bensì di contributi che giungono all’interno di reti di relazioni e di pensieri che vengono scambiati. La cosa più immediata che già affrontavamo nel primo volume di “Millepiani Urban” riguardava il piano del Fondo Monetario Internazionale, per quanto appunto concerne l’esplosione urbana. Si stima che intorno al 2030 sarà compiuto il più grande processo di urbanizzazione che la storia umanitaria abbia mai conosciuto: entro quella data la maggior parte delle persone vivrà in contesti urbani. Questo ci consente di fare molte riflessioni. La prima è che, quando si dice esplosione urbana, non possiamo pensare a una configurazione unitaria. All’interno di questa tendenza dobbiamo essere in grado di ravvisare processi assolutamente differenziati, che variano non solo di scala, ma anche in rapporto alle storie e alle specifiche realtà del territorio, ma anche alle concrete esigenze e bisogni che lì sono generati. È chiaro che tutto questo pone nell’immediato i problemi che sono altamente conflittuali: il rapporto di densificazione del processo di urbanizzazione, le risorse, il rapporto con il clima, il rapporto con l’abitare, il rapporto con il progetto dell’urbano stesso. Proprio il progetto urbano è ciò che è stato abbandonato negli ultimi anni. Un conto è la creazione del singolo manufatto, dell’oggetto simbolico, dell’oggetto metafora, un altro è l’idea dei territori dell’abitare, del fruire. Invece di occuparsi di essi spesso viene assecondato un processo molto caotico, in cui le emergenze sono sempre emergenze, che vengono gestite come tali, cioè lasciate abbastanza a loro stesse, causando spesso condizioni di vita difficili, se si vuol essere generosi.

La domanda più evidente che ci pone questo tipo di dinamica è se davvero l’andamento verso l’inurbamento sia senza possibilità di alternative, cioè se davvero sia un percorso ineluttabile di fronte al quale non ci sia niente da fare, niente da immaginare. Ora, pur essendo io una persona che non si è mai espressa sul locale, ma piuttosto su piani di urbanizzazione ampia perchè mi sembrano più ricchi e più articolati, penso che alcune tensioni non possano essere tralasciate. Ne cito alcune. La prima è che differenza c’è tra il definire un territorio e il definire un’urbanizzazione in corso. Che cosa chiamiamo territorio? Io amo riprendere un po’ la mia scuola di formazione, che è quella del pensiero critico italiano e francese, laddove il territorio non è più visto attraverso un’attenzione strettamente antropocentrica, cioè dell’uomo che indica, nomina, codifica quello che lo attornia, piuttosto il territorio viene inteso come quell’ambito relazionale delle forme del vivente, quindi oltre l’umano: tutto ciò che ci compone, ci attraversa e ci forgia, tutto ciò grazie a cui noi creiamo un processo di trasformazione. I processi di trasformazione non sono mai univoci, ci sono momenti disastrosi, momenti in cui le aperture si manifestano. Indubbiamente la situazione attuale rappresenta un momento difficile, perchè è un nuovo momento selettivo. Vorrei dire questo senza esitazioni: quando parlo di momento selettivo, dico che, pure in assenza di progetto, nelle strategie di urbanizzazione c’è invece un progetto di separazione, di definizione, di perimetrazione in cui si destinano alcuni luoghi del vivere, dell’abitare, del lavorare, laddove ancora ciò è possibile in funzione di appartenenze e in funzione di non appartenenze, cioè di esclusioni. L’esempio forse più clamoroso di questo fenomeno è il problema del cosiddetto spazio pubblico, tema sul quale lungamente si dibatte da più parti. Io lo vedo anche con i miei studenti, che si arrischiano a chiedermi: “Ma un parcheggio non potrebbe essere una nuova forma di spazio pubblico dell’oggi?”. Questo traduce qual è un po’ il problema dello spazio attuale e della logica con la quale vengono gestiti gli spazi sociali, collettivi, della condivisione, chiamiamoli così.

Tale logica è del tutto similare sia nella forma del privato che del pubblico. Qual è l’andamento che più ha chiarito che queste modalità sono similari? Io direi la comunicazione, che gioca sui territori un ruolo fisico, materiale, molto importante, la commercializzazione di questi spazi, il problema della densificazione. Parto dall’ultimo che è il più semplice da chiarire: la densità urbana, cioè la disponibilità di spazio per abitante, è ormai un criterio di valore del territorio al pari dei pregi della valutazione dell’immobile medesimo. Invece mi soffermo un po’ di più sulla questione di cosa è questo spazio pubblico, oggi venuto a questione e del perchè ne sentiamo la mancanza di fronte a un movimento così vasto, e su come la comunicazione giochi in questa direzione. Richiamo in proposito analisi ormai storicizzate, come quelle già compiute all’epoca di una avanguardia ormai classica, come quella dei situazionisti, ma soprattutto riguardo le analisi molto importanti compiute dal filosofo tedesco Walter Benjamin. In un suo importante testo, uno dei tanti dedicati ai territori e alle città, si soffermava sulle trasformazioni di questi luoghi particolari, di queste configurazioni singolari che ciascun contesto urbano nella sua soggettivià esprime. Oggi appare evidente che lo spazio pubblico sia uno spazio a rischio. Prendiamo i parchi, prendiamo quello che un tempo erano le piazze, consideriamo le stazioni, consideriamo alcuni luoghi classici, o di transito o di sosta, dove un tempo, un tempo recente perché se poi se dovessi pensare allo spazio pubblico classico sarebbe altra cosa, si spendeva una socialità sospesa da un quotidiano tradizionale. Quando dico sospesa da un quotidiano tradizionale, intendo dire una socialità sospesa dai ritmi lavorativi o di uso e consumo del tempo libero tradizionalmente inteso. La stazione era un luogo di attesa ma anche un luogo di incontro, o luogo rifugio, o luogo riparo. Le piazze erano intese come luogo di socializzazione, i parchi o le aree verdi come luogo di svago misto.

Attualmente tutto questo non è più così. Se io ora dovessi confrontare i progetti dei cosidetti quartieri pargini, o anche la progettazione che si è verificata in tante aree di Milano, per esempio proprio il quartiere Isola Garibaldi o in piazza Vetra, o altro ancora, alcune riflessioni sono evidenti allo sguardo, quello sguardo che non si vuole carico di storie, di memoria. Questi spazi sono spazi assolutamente mediati, sono spazi settorializzati in nome di alcune narrazioni del presente, come il bisogno, la richiesta, la domanda di sicurezza, il bisogno, la richiesta di spazi attrezzati, ma beninteso attrezzati secondo la definizione igienica, di igiene pubblica. Quando parlo di igiene pubblica non ne parlo in senso medico, ma in senso sociale, e intendo dire il rapporto a quelle specifiche attitudine ed esigenze di una certa fetta o quota di popolazione. L’esempio più banale è che se noi guardiamo quello che era un tempo piazza Vetra, con tutto il carico che si è portata anche di luogo difficile, a Milano oggi è uno spazio altamente quadrettato, uno spazio recintato, uno spazio settorializzato, lo spazio per i bambini, per i cani, la zona di transito tra Porta Ticinese, il Parco delle Basiliche, una zona che perimetra dei territori con vocazioni definite. Queste perimetrazioni dei territori non sono solo chiaramente riconducibili a dei luoghi cosi ben identificati, ma sono una sorta di metafora di ciò che più in geneale gli spazi urbani cercano di attuare. Dico cercano, perché poi è difficile su ampia scala riportare una modellizzazione di questo tipo. E qui appunto insorge quella che è la metanarrazzione del presente.

Noi siamo creature simboliche, gli essere umani hanno bisogno di narrazzioni e evidentemente, di fronte a emergenze che non riusciamo bene a cogliere nel loro declinarsi, dobbiamo ricorrere a dispositivi di codice, di codificazione. È ovvio che nella trasformazione attuale del presente alcune cose stanno accadendo, come il dissolversi delle comunità, il dissolversi delle identità, le urgenze appunto di sicurezza connesse alle trasformazioni antropologiche, che sono anche trasformazioni prodotte dai movimenti migratori in corso. Le città sono lo specchio più evidente di queste problematiche, luoghi in cui però alcuni modi e forme del linguaggio sono modi e forme che ormai risultano più dispostivi d’ordine che interrogazoni vere e proprie. Mi spiego meglio: prendiamo la famosa questione dell’appartenenza, dell’identità e della comunità. Se ben ci riflettiamo e riusciamo a fuoriuscire dal codice tradizionale della comunicazione, una cosa ci appare evidente: a condizioni date, l’attuale appartenenza è quanto di più incerto noi si possa possedere, siamo creature dello stradicamento, cambiamo lavoro moltissime volte, spesso non per scelta, siamo costretti a spostamenti costanti e continuati, dobbiamo quindi costantemete riformulare relazioni e legami e capacità di adattamento, cosa non del tutto e immediatamente evidente. Questo non è che non sia mai accaduto, ma nei termini, nei tempi e nelle velocità dell’oggi, certamente il fenomeno è assolutamente nuovo. La crisi dell’identità non è di certo un processo che possiamo affrontare con allegria, se una persona, un soggetto non ha più ambienti di riconoscimento nel suo territorio, è evidente che tutto questo induce timori, ansie, alcuni parlano anche di sociopatie, proprio legate a questo territorio esistenziale che attraversa il nostro tempo. Ma allora anche le comunità sono comunità di dissolvimento, e quelle comunità, che avevano nello spazio pubblico tradizionale il luogo dello scambio, è evidente che non lo possono né più possedere né più riconoscere. Il luogo dello spazio pubblico allora forse deve essere anche totalmente ripensato, io penso non sia nemmeno il caso di riprogettare, o ripensare, o reimmaginare l’invenzione di quello che un tempo fu la piazza, piuttosto che l’agorà, che voglio ricordare era il luogo in cui il potere veniva sospeso, perchè il sociale potesse incrociarsi, declinarsi, divenire politico. Se noi pensiamo in termini così volti al passato, facciamo l’operazione inversa rispetto a quella suggerita dall’angelo disegnato da Paul Klee, citato da Walter Benjamin: un angelo che guarda le rovine della storia ma che procede sospinto verso il futuro. Sospinti verso il futuro, noi dobbiamo allora forse iniziare a individuare questi punti critici, e chiederci quali siano le forme possibili di socializzazione oggi.

Per molti lo spazio pubblico attuale è quello del virtuale, il virtuale è reale, non c’è separazone tra la dimensione del virtuale e quella della produzione del materiale. Per essere ancora più precisa, arte è tutto quello che viene in ambito architettonico, ma ormai anche artistico, con la grafica, il design. Il virtuale è il modo con cui oggi produciamo il reale. Le relazioni del virtuale non restano in uno spazio separato e dematerializzato, sono qualche cosa che incrocia e declina il nostro modo abituale, materiale, tradizionale. Nell’incontro di queste due dimensioni si produce una cosa a mio avviso inquietante, e una cosa interessante si apre. La cosa inquietante che si produce è che gli spazi del virtuale, che sull’urbano sono forse quelli più efficaci nell’indicare luoghi, nel produrre luoghi, nel sovrapporre luoghi, rischiano di essere spazi in cui i codici della comunicazione diventano fortemente prescrittivi, sono spazi nei quali le forme e i modi della comunicazione utilizzano parole d’ordine, parole di uso comune ormai depotenziate ma che permettono di riconoscersi, permettono di ricreare comunità, permettono di ricreare relazioni di identità, laddove queste sono un po’ fragili. Perchè questo è inquietante? Perché è un processo d’estetizzazione che nasconde in realtà tutto l’elemento critico del presente, e l’elemento critico è quello della paura di non potersi più collocare, posizionare, ritrovare, affettivamente sperimentare, nemmeno nelle forme più immediate, lavorare, perchè poi è di tutti i temi che stiamo parlando, ma al centro c’è la dimensione anche della trasformazione socio economica. Il virtuale in questo funziona come una sorta di parola di passaggio che permette di accedere in ambienti di riconoscimento, che però sono molto aleatori, non ci aiutano a ritrovare una comunicazione in un esistente, che non è vero, che è totalmente sfrangiato, che è attraversato da nuove strategie sociali, economiche, culturali. Dall’altro lato, però, proprio la possibilità di intrecciare ambiti e forme di pensiero così diversi ci può aiutare a pensare che questo passaggio, che è un passaggio di sospensione rispetto alle forme tradizionali del vivere, dell’abitare e del pensare l’urbano, è anche foriero di trasformazioni che sperimentano. Così come si sperimenta, allora, in una situazione in cui i processi sembrano senza controllo, in primo luogo riconoscendo le direzioni che questi processi hanno. Non è vero che questi processi sono processi che non hanno linee di tendenza abbastanza ravvisabili e comprensibili. La prima l’abbiamo vista: è una linea che gerarchizza nuovamente i territori metropolitani e marginalizza altri, ne abbandona altri. Per molti autori, artisti, ma anche penso a tanta parte della scuola paesaggista, questa si può rilevare un’opportunità di riuso di certi territori con altra vocazione. Io non ne sono tanto convinta, mi sembra piuttosto che questi agiscano come motori dell’ormai collaudato processo di gentrificazione.

La gentrificazione, come sappiamo, è quel processo attraverso il quale l’arte contemporanea per un verso, in quanto soprattutto nelle sue forme di arte pubblica, piuttosto che forme di sperimentazione di vita su certi luoghi e su certi territori dall’altro, diventano poi motori di una trasformazione che viene ripresa e rilanciata nei meccanismi tradizionali della valorizzazione della rendita urbana, della finanziarizzazione. Sono meccanismi e tendenze abbastanza classici. Accanto a queste tendenze che stanno creando queste gerarchie, dove il simbolico è dominante, abbiamo alle spalle un orizzonte dove il simbolico è trionfante, per esempio rispetto alla definizione dello skyline milanese. Accanto a questo noi abbiamo avuto anche processi di espulsione radicali di intere fette di popolazione dalla città verso altre zone. Questi quartieri tematizzati, come li aveva indicati più di uno studioso, devo dire prima ancora della progettazione del rinnovo di Isola Garibaldi, sono quartieri che mantengono ancora delle vitalità forti, oppure sono quartieri che rimodellano i pendolarismi, gli spazi di attesa, il modo dell’abitare con il modo del lavorare. Allora se tutti questi processi sono in corso, noi ci rendiamo conto come il problema, l’urgenza, la domanda di nuovi spazi di socialità sia una domanda molto concreta, che però deve fare i conti con una condizione dalla quale a mio avviso non usciremo tanto presto, che è quella della transitorietà. Nessuno dei processi che abbiamo qui evocato, l’esplosione urbana, la finanziarizzazione, le nuove gerarchie territoriali, sono processi dati. Essi sono processi in corso, al pari dei processi che chiamano in causa la crisi delle comunità e delle appartenenze, e quant’altro. Questa transitorietà ha una valenza possibilmente positiva, che è quella del pensare che siamo in grado, perchè questo sta già avvenendo in molte megacity asiatiche o del Latinoamerica con comunità in transito nomadicamente in forma nuova rispetto al presente, siamo in grado di costruire relazioni che si mette in conto non saranno durature, non saranno per sempre. Questo significa che vengono messe in gioco un’idea di spesa sociale, di sé collettivo, solidale, nuova, meno finalizzata, un’idea di immediato recupero. È difficile, io mi rendo conto che questa è una condizone di fragilità difficile da affrontare, ma questa a mio avviso può essere la condizione con la quale siamo chiamati a fare i conti, pena altrimenti essere solamente attori subalterni e passivi della scena della comunicazione contemporanea.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.