L’Autonomia impossibile

di Giovanni Iozzoli da deriveapprodi

Che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa.

Lorenzo Da Ponte

Quando ho recensito su Carmilla il bel volume dei fratelli Despali, mi si sono subito imbattuto nei nodi tradizionali di un discorso sull’autonomia operaia: quelli relativi alla sostanziale inafferrabilità della sua narrazione. Qualsiasi oggetto storico-sociale che deve essere raccontato, va innanzitutto perimetrato. E la scelta di misura, metodo e contenuti, in questa preselezione, risulta decisiva. Il discorso comincia precisamente nella testa del narratore, quando opera questa cernita di fatti e contesti, esprimendo una predilezione del tutto personale, magari con qualche buona ragione, ma sempre arbitraria. È per quello che la letteratura narrativa, la forma romanzo, risulta spesso così efficace nel racconto dei mutamenti sociali: perché permette di sottrarsi alle griglie rigide, ai perimetri preimpostati, consentendo di attraversare in scioltezza confini tematici e disciplinari: seminando suggestioni, più che tesi (suggestioni che ovviamente possono risultare politicamente assai feconde: il Manifesto del partito comunista cosa fu, se non uno straordinario esempio di narrazione evocativa, che raccontando il mito imperituro della rivolta degli oppressi e collocandolo dentro la verità storica, ne favoriva il suo inveramento sociale, la sua incarnazione dentro i corpi vivi?)

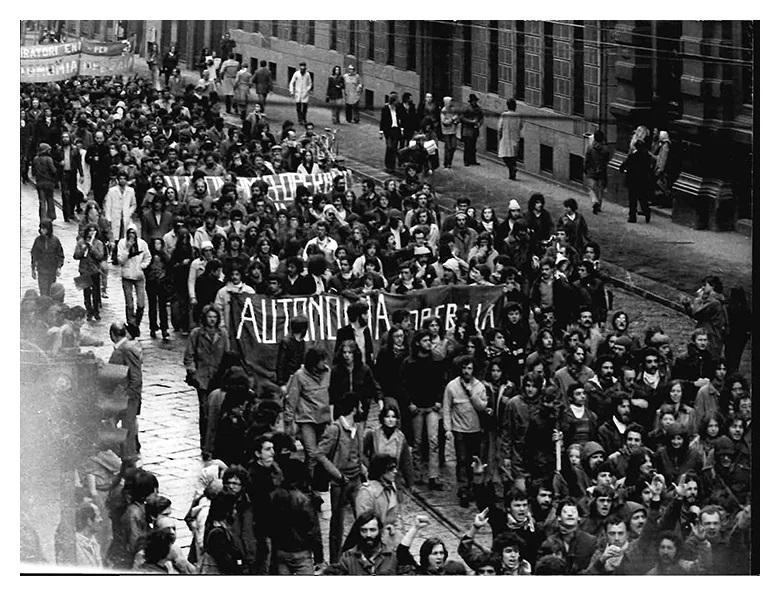

Torniamo a noi. Quando si racconta “l’autonomia”, c’è il consueto nodo di fondo da sciogliere, sempre. Si sta parlando delle movenze autonome della lotta di classe o si sta parlando delle forme organizzate e storicamente definite che tali movenze hanno espresso? Quasi sempre gli autori della serie hanno dato per scontato che l’eccezionalità dell’esperienza autonoma, si collochi proprio nella coincidenza tra le due dimensioni – quella “oggettiva” e quella della soggettività –, almeno nei suoi momenti più alti. Coincidenza che è stata effettivamente la sua peculiarità, la sua originalità, la sua forza – ma ha anche rappresentato il limite storico dell’autonomia operaia italiana. Perché quando un ciclo si è definitivamente spento, realizzato che questa coincidenza virtuosa non si dava più, le forme organizzate si sono sciolte o si son riconvertite in progetti quasi sempre confusi. Insomma: o tutto o niente. E questo è molto “autonomo”, nel senso di velleitaria impazienza, di aspettativa mai al ribasso che fu propria di una generazione. Il ceto politico autonomo ha detto: o siamo l’espressione di quella confluenza magica o è meglio lasciar perdere e aspettare che la storia apra nuove prospettive . Un atteggiamento che sembra un nobile rifiuto, ma in realtà nasconde una postura profondamente dogmatica – cioè antidialettica, nel senso classico della polemica marxista: le forme organizzate del movimento operaio – e le forme storiche dell’autonomia organizzata – servono proprio a “tenere” quando i livelli della lotta di classe calano, quando è necessario più che mai assumere una funzione di partito (liquidati tutti gli ideologismi sull’avanguardia esterna – bla,bla,bla – ma sempre di partito si sta parlando). Insomma, quando c’era più bisogno dell’autonomia organizzata (al principio dei due decenni 80 e 90) proprio allora si è eclissata. Solo storiacce di repressione e ceto politico? Mancanza di ricambio generazionale? O queste autoliquidazioni pongono un problema di teoria-prassi molto più profondo? Bella riflessione, sarebbe, studiare l’autonomia operaia italiana a partire non dai suoi punti alti ma dalla ritirata delle sue forme organizzate – argomento a cui si sottraggono quasi tutti con malcelato imbarazzo, come se si trattasse di un passaggio irrisorio, un tabù o di un automatismo sottinteso – “dovevamo” scioglierci, punto.

Quando mi avvicinai all’”area” (pregnante ed effimera definizione che riassume in sé l’essenza della sua storia), riuscii a misurare la potenza delle due eclissi. Agli inizi degli anni ‘80, a parte la testarda persistenza di Roma e Padova, le organizzazioni dell’autonomia operaia erano scomparse, alcune nello spazio di un mattino. Dieci anni dopo, nel ’93 e ’94, nel pieno della crisi della Prima Repubblica, si replica il suicidio, su scala molto ridotta, in contesti radicalmente mutati, certo, ma più o meno con la stessa dinamica. Questa pulsione autodistruttiva cos’è? C’entrano i monaci tibetani che disperdono i bellissimi mandala di sabbia appena formati? Il sacro terrore della deriva gruppettara? La fascinazione del nuovismo? Boh. Quello che so è che noi autonomi di “seconda generazione”, all’inizio degli anni ‘80 – tanto per fare un esempio – avremmo molto gradito trovare qualcosa che non fossero pacchi di riviste invendute o libri incellofanati (a Napoli, non so perché, erano finite centinaia di copie de La fabbrica della strategia di Toni Negri: giravano da un custode all’altro senza che nessuno si decidesse a leggerli. Paradigma di una stagione).

I giovani autonomi avrebbero sicuramente gradito trovare organismi politico-sindacali ancora attivi, sedi operanti, momenti seminariali di formazione politica (oddio, somiglia tropo a “scuole quadri”? L’ho detta grossa? Va bè: lasciamo “momenti seminariali” che suona meglio); e know how dei più diversi, dalla tipografia alla “boccia”. Ma sarebbe stato troppo lineare, troppo banalmente “politico”, un semplice passaggio di trasmissione generazionale di memorie e pratiche (un vecchio romano una volta mi apostrofò: ahò, e che semo, Lotta Comunista?!). Cosicché “gli scostumati autonomi” evocati da Bove e Festa, si scoprono scostumati soprattutto perché orfani, trovatelli, piccoli Sisifo che devono sempre tirar su macerie.

Tornando all’inizio del discorso: è chiaro, che nella narrazione, tra le due dimensioni del racconto (la a minuscola e quella maiuscola) io faccio il tifo per l’Autonomia Organizzata; non perché non sia consapevole della dipendenza della soggettività dal movimento sociale, ma perché dopo quarant’anni (e una collana di sei libri) di “quell’autonomia” stiamo parlando, non di altro. Con che criterio si potrebbero del resto distinguere le lotte autonome da quelle “non autonome”? Per la radicalità delle forme? Mah. Oggi i Si Cobas mettono in campo iniziative molto radicali, ma di assoluta ortodossia sindacale: chiedono contratti, tavoli prefettizi, e che altro dovrebbe chiedere un sindacato? Tra vent’anni i loro coraggiosi picchetti come saranno raccontati: espressione dell’autonomia di classe di una nuova operaietà, o mera ipotesi neosindacale? Lo capiremo nel 2040.

A proposito di lotta sindacale. Quando nell’‘84 mi avvicinai alla più vicina delle sedi autonome – che era comunque a cinquanta chilometri da casa mia – non c’era una sola realtà italiana in cui persisteva una presenza organizzata nel mondo del lavoro (tranne gli estenuati organismi Policilinico/Enel di Roma e, mi pare, un intervento alla Magrini Galileo dei soliti padovani). A forza di teorizzare il rifiuto del lavoro – e la foresta di fraintendimenti che sorgeva rigogliosa e impenetrabile su quel terreno – le/gli autonom* si erano ritirati dall’intervento nel mondo operaio. Ci eravamo più o meno scordati che la maggior parte degli italiani e delle italiane la mattina puntava la sveglia e si ritrovava obtorto collo a passare la sua giornata dentro un posto di lavoro – nella celeberrima “fabbrica sociale” – onde contribuire alla meritoria opera di accumulo ed estrazione del plusvalore sociale: processo sui cui teorizzavamo disinvoltamente senza mai sbattere la testa su chi quel pluslavoro lo forniva gentilmente ogni giorno. E’ un esempio di astrazione forzata oltre ogni limite, fino a diventare falsa coscienza, auto estraneazione dalla realtà: facile maneggiare le categorie astratte nella nostra testa,meno facile parlare alle persone che abbiamo davanti, difficilissimo organizzarle.

Anche l’operaio sociale è stata un’altra bellissima narrazione, un’invenzione davvero intelligente, lo dico senza ironia. Una spada teorica per affrontare gli anni duri della transizione e dare a migliaia di ragazzi un patentino di identificazione sociale decisivo per raccontare se stessi, il loro protagonismo sociale, per fondare materialisticamente quella che altrimenti poteva essere scambiato solo per fame di vita e ribellismo giovanile. Ma bisognava stare attenti a impugnarla, quella spada: se la prendi dalla parte del taglio fa male soprattutto a te. Pensavamo che l’operaio sociale potesse essere la foglia di fico dietro cui nascondere la nostra incapacità di ri-radicarci nella classe (la classe è niente, la cooperazione sociale è tutto! Forse qualche tardo Berneisteniano post-operaista lo scrisse pure da qualche parte…) Quando poi a partire dal ‘92, con la critica al modello concertativo, si apre una nuova stagione nelle fabbriche e nei posti di lavoro, cominciamo a correre e inventare scuse, come gli scolari somari che arrivano impreparati all’esame: e giù ubriacature “cobasiste” – i nuovi Soviet, secondo qualche ottimista. (Ecco, una cosa che pensavo confusamente allora e mi si è chiarita adesso – ed è assolutamente banale: non si darà mai autonomia operaia senza intervento operaio organizzato nelle fabbriche e negli stabilimenti. Ecco, l’ho detto. Mi sono liberato)

L’autonomia è iconoclasta! Distrugge le sue forme. Brucia i ponti che attraversa. Bello, poetico, ma poco pratico. Sarebbe stato meglio conservare qualcosina, per le generazioni future. Vero, c’è stata sconfitta politico-militare e centinaia di anni di galera comminati, lo Stato ha fatto il suo dovere con inusuale efficienza. Ma molti abbandoni sono stati volontà di impotenza, desiderio di estirpare le radici. Catarsi estetizzante e culto della sconfitta. Insofferenza puerile verso i tempi lunghi della storia e la drammatica verità dell’età adulta: le cose non vanno mica come te le aspetti (a meno che non ti chiami Vladimir Illic).

La teoria della necessità del superamento della memoria non ha mai convinto né me né nessuno delle centinaia di militanti con cui ho parlato nel corso di qualche decennio. È uno di quei sopramobili di famiglia inutili che teniamo appoggiati a prendere polvere. Un movimento rivoluzionario si fonda sulla memoria. L’alternativa alla memoria è l’Alzheimer, a meno che qualcuno non pretenda di spacciarla per innocenza.

Nel 1994/95 un po’ di situazioni provarono a tenere in piedi un circuito nazionale che “reggesse” alla crisi del vecchio CNNA. C’era la rivista VIS a ViS, guidata dalla verve di quel formidabile affabulatore che era il compianto Marco Melotti. Recuperammo il vecchio slogan dell’Autonomia possibile, ma senza riferimenti a Metropoli o a voli pindarici – solo per dire che era ancora possibile continuare a nuotare nello stesso alveo, nella stessa direzione… Ma ormai le storie si stavano divaricando. A molti vecchi autonomi quell’abito andava stretto e il passato pesava come una cambiale. Le storie individuali fibrillavano e si dividevano: la Selva Lacadona, l’assessorato alle politiche sociali, la delibera per i centri sociali e lo Sciopero Generale Autorganizzato! Ognuno per la sua strada, consapevoli che si era condannati al reincontro, ma in condizioni più scazzate, divisive e povere.

Lo sapevo che finiva così. Invece di scrivere un pezzo colto e raffinato sul rapporto tra general intellect e mutazione della composizione tecnica di classe (tanto avrei scopiazzato), mi sono messo a parlare delle e dei “compagn*”: compagn* in carne e ossa, delle e degli autonom* ver*, quell* che ridevano e piangevano sul latte bevuto e quello versato. Mi sembra un livello di verità più profondo. Altrimenti produciamo nuova mistificazione, nuova alienazione, una nuova “cosificazione”: la lotta di classe è un rapporto tra persone, non è una “cosa”. Anche l’Autonomia non è mai stata una cosa: piuttosto un reticolo di relazioni complicate e dinamiche, tra facce, biografie, persone, contesti , mondi. Ma tutto molto concreto, tutta roba che si potesse toccare con mano.

E oggi? Dov’è l’autonomia? Dove la situiamo? I neri americani in rivolta? I lavoratori della logistica? Tutto quello che si muove o solo qualcosa che decliniamo noi, secondo le nostre categorie? “Tutto” è autonomia di classe? Ma tutto significa niente. Rovelli epistemologici e filosofici, prima che politici. Non ho risposte. Ci vorrebbe la letteratura, per schiarirci le idee o forse per ingarbugliarle ancora di più, con esiti definitivi. Servirebbe (magari ne esistono diversi, pubblicati anche da Deriveapprodi, ma non io non ancora trovato quello giusto) qualche buon romanzo sugli autonomi, sulla loro incapacità di assumere la misura delle cose, la misura della storia, il senso delle proporzioni, l’innocenza un po’ genuina e un po’ paracula delle storie. Ma sarebbe difficile sottrarsi all’estetica decadente e romantica del passamontagna, al racconto stereotipato degli scontri di piazza – ma non è lì che dovrebbe situarsi il cuore del racconto, non è lì, e non so neanche io dove (la famosa inafferrabilità di cui sopra). Eppure raccontarsi è fondamentale. Senza il racconto non c’è niente, o c’è il racconto del nemico.

Insomma, gli autonomi hanno sbagliato un sacco di cose ma di loro si continua a scrivere e parlare, per il carattere sfuggente, quasi mistico, del loro segreto. Hanno messo le mani in qualche dispositivo inaccessibile dove esiste la verità della lotta di classe e dell’utopia rivoluzionaria. Hanno smontato il carter della macchina e, poi, non hanno saputo bene che fare del groviglio che hanno trovato davanti; e il marchingegno adesso è lì, disponibile, con tutti i fili di fuori, pronto a essere manomesso. Come un intervento a cuore aperto.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.