Tra Los Angeles e New York. Il bubble urbanism, il geometrico, il simbolico

Sono trascorsi anni dall’irruzione della crisi globale determinata dall’insolvenza di massa dei mutui subprime sulle abitazioni statunitensi e dal crash di Wall Street. Per chi in questi anni sia già passato per gli Stati Uniti, l’impressione oggi, tornando “sui luoghi del delitto”, è che la ruota abbia compiuto un giro ritornando al punto di partenza. La crescita sembra ingranare forsennata, si innalzano fitti nuovi edifici, si librano in aria nuove bolle speculative.

Gli USA fagocitano e obliterano in fretta la storia. A Los Angeles c’è una mostra di artisti vicini al movimento Black Lives Matter, ma pur in questo contesto legare la condizione nera oggi al passato coloniale pare una suppellettile. Girando per South Manhattan non c’è più (e da tempo) nessuna traccia dell’occupazione di Zuccotti Park da parte del movimento non violento Occupy, ma in fondo anche delle Twin Towers sbiadisce il ricordo, delegato a due grandi cascate interrate costruite sulle loro passate fondamenta.

New York e Los Angeles, le due iconiche metropoli della East e della West coast, paiono continuamente fremere rivolte verso il futuro, impassibili alle scosse del tempo. Eppure sono state entrambe teatro di sommosse simboliche di passaggi d’epoca. Non bisogna andare alla mobocrazia settecentesca (termine in voga in America per indicare un sistema politico basato sul mob – che a sua volta deriva dal latino mobile vulgus – ossia sulla “rivolta”) né ai continui moti degli anni Sessanta. Infatti, anche negli States l’attuale centenario della rivoluzione d’ottobre oscura altre due più recenti ricorrenze. Nei giorni in cui Rem Koolhaas stava scrivendo Delirious New York, siamo nel luglio del 1977, un fulmine provocava un black out totale. Nel giro di pochi minuti ha inizio un’impressionante ondata di riot e saccheggi per tutta la città. È il punto più alto della crisi di New York e anticipazione dell’arrivo del neoliberalismo reganiano. Ancora in preda al baratro del fallimento fiscale, per le sue strade si sta disputando una contesa tra popolazioni nere e impoverite che dal secondo dopoguerra avevano progressivamente occupato ampie aree della metropoli e un nuovo capitale finanziario che inizia ad acquistare queste aree a basso costo. Il black out è in fondo l’ultima fiammata di quel conflitto che da lì a poco spianerà la strada alla città-globale celebrata un quindicennio più tardi da Saskia Sassen. A Los Angeles invece la rivolta è esplosa 25 anni fa, mettendo la città a fuoco per giorni e funzionando da (inascoltato) monito per chi, dopo la caduta l’Unione Sovietica, iniziava a parlare di termine dei conflitti e di fine della storia. È il manifestarsi della Città di Quarzo dipinta da Mike Davis.

Scrivo queste riflessioni dalla vetta di San Pedro, uno dei punti più a sud di Los Angeles. Da qui a San Fernando, all’estremo nord, ci sono 70 chilometri. Mentre i 4 milioni di abitanti (13 nell’area metropolitana) sono dislocati su un’ampiezza di 1300 km quadri. Ai miei piedi si estende il gigantesco porto di Los Angeles/Long Beach, il più grande degli Stati Uniti con le sue decine di chilometri di estensione e i 3.6 milioni di persone impiegate a livello globale. Ogni giorno transitano 1.2 miliardi di dollari di valore, attraccano il 70% delle commodity provenienti dall’Asia e quasi la metà del volume complessivo delle merci in ingresso negli USA. Dopo essere state smistate, quelle che rimangono in città vengono dirottate verso l’Inland Empire, immenso hub edificato e gestito da centinaia di aziende che negli anni Novanta hanno sfruttato il basso costo dei terreni dell’area per mutarla da agricola a logistica. Il nome ha una derivazione dubbia (c’è chi dice lo si debba al KKK), ma il problema oggi è che i bambini nella zona (per lo più latinos) hanno diffusi problemi di asma per via del tasso di inquinamento. “È una città di magazzini” mi dice Eric, che lavora per un Teamster portuale, “e mi spiace per chi ha creduto nelle balle di Trump, ma qui il manufacturing non tornerà mai, questo è il presente e il futuro”. Il panorama dalla collina fa sembrare immobile l’industria portuale, con le sue pile di container multicolore sui quali svettano giraffe metalliche, le piattaforme di cemento, i magazzini, gli incroci di strade e linee ferroviarie, le navi.

In lontananza sfuma Long Beach, che si chiude col quartiere chiamato Naples. Quando una sera, mentre ero a una cena di tacos con Jake, un prof della UCLA, gli ho detto che le gondole di cui questa Napoli sul Pacifico si fa vanto non c’entrano niente con quella mediterranea, ha riso. Ma non credo mi abbia creduto fino in fondo. D’altronde dopo cena andiamo in un locale che si fa vanto con una targa all’ingresso di essere il primo “bar sportivo d’America”. Anno: 1979. E all’interno in molti mi dicono che se voglio fare una vera cultural experience di L.A. devo andare a vedere i Lakers. That’s America.

Celene, organizzatrice di un Workers center locale, mi porta a visitare il porto e mi racconta la sua storia, esemplare. Figlia di contadini messicani sradicati dagli effetti degli accordi NAFTA nei primi Novanta e migrati oltre confine, Celene si indebita oltre misura per gli studi universitari ed è costretta ad andare a lavorare nei magazzini, dove inizia quindi la sua attuale attività. Ci fermiamo davanti al cancello del Cal Cartage Warehouse. Una rete metallica circonda la vasta area polverosa che contiene magazzini e container. Attorno svetta una enorme raffineria, che provoca spesso attacchi di mal di testa ai lavoratori. Fa un caldo pazzesco, oltre 36 gradi, e siamo in pieno autunno! Da dentro i capannoni le arrivano dei messaggi che dicono che la temperatura è insopportabile. Qui vengono gestite molte merci per Amazon e Wallmart, e occasionalmente transitano anche materiali militari. Mentre attendiamo la fine del turno le racconto della situazione nell’industria logistica in Italia, forse pensando di colpirla. Ma ci stupiamo entrambi nel trovare continuamente moltissime assonanze. Anche qui infatti il mondo nascosto della circolazione delle merci fa profitto sulla riduzione massima del costo del lavoro. Per lavorare qui, ogni mattina si forma una lunga fila in uno stretto corridoio tra due reti dalle sembianze sinistre.

Alcuni responsabili passano per selezionare chi lavorerà e chi no, spesso separando latinos e neri (la quasi totalità dei lavoratori). Farlo è legale, ma agli esclusi dovrebbe essere pagata almeno una parte della giornata, cosa che non avviene quasi mai anche grazie al fatto che molti sono irregolari. Spesso non si fanno pause, e capita che i topi rubino il pasto portato da casa. Per chi una casa ce l’ha. All’uscita infatti parlo con Juan, l’unico che ha voglia di fermarsi un po’ a parlare. Sarà perché è contento che capisco lo spagnolo (non sa l’inglese), sarà per l’età. È tra i più anziani, quasi settant’anni, in un magazzino che vede lavorare anche dei giovanissimi. Sono i più veloci a sfrecciare via finito il turno. Escono con le tute catarifrangenti, copricapo e bandane. Tute da lavoro, jeans. Molti tatuaggi e andamento dinoccolato. I più fortunati sgommano con grosse auto alzando a palla musica hip hop. Ma Juan mi spiega che arrivare fin qui è difficile, per chi non ha la macchina. Molti impiegano ore in bus. Altri non hanno casa e dormono lungo i fiumi nelle vicinanze. Ha gli occhi con la tipica opacità degli anziani, Juan. I suoi baffi ballano mentre parla. Quando sorride sembra triste, quando dice cose pesanti sembra sorrida.

Un altro modo per arrivare nella zona del porto è prendere la metro linea blu, che conduce fino a Downtown (35 chilometri), dovendo cambiare un paio di autobus. Il trasporto pubblico di Los Angeles è rinomato per essere particolarmente inadeguato, ma il tragitto merita perché consente di capire la realtà urbana, nonostante i cambi che in tutto lo fanno durare quasi due ore. Se si imbocca l’immensa autostrada, con le sue bizzarre sovrapposizioni e biforcazioni, si perde infatti tutto lo scenario circostante. La metro scorre parallela ad essa ma in mezzo alle abitazioni, in superficie. Si percorre tutta Compton, l’epicentro del riot del 1992, casa dell’hip hop e delle gang, e le minime variazioni precedenti e successive che definiscono quello che viene chiamato sprawl. Letteralmente, è la città distesa, sdraiata. Ossia un tessuto urbano cresciuto senza punti di densificazione. È la grande e regolare trama che definisce Los Angeles. Una griglia perfettamente geometrica che suddivide una miriade di lotti abitativi. Il risparmio per il settore dell’edilizia in questa grande opera di proliferazione di prefabbricati è evidente. La mancanza di fantasia anche. Il gigantesco reticolato è infatti riempito di edifici rettangolari con poggiati tetti triangolari. Le strade rettilinee si allungano a perdita d’occhio. Non c’è quasi bisogno di semafori. I colori sono dati dalle palme che svettano ovunque e dalle bouganville fiorite che punteggiano la città. È noto, L.A. è costruita per la mobilità delle macchine, e i suoi continui suburb ne sono la plastica rappresentazione.

Un’altra grossa linea della metro, azzurra, converge anch’essa a Downtown ma parte da ovest, dall’immensa baia oceanica con in alto Malibou, poi Santa Monica e Venice Beach, e giù scendendo. Su queste immense spiagge, adorate dai surfisti, si aspira un misto di sensazioni. Le abitazioni hanno un’eco delle zone di frontiera del mitico West. Un clima piuttosto freak di diretta derivazione dai Sessanta si mischia ai molti uffici di ditte di tendenza con vista oceano. Le persone che si muovono ogni giorno avanti e indietro da qui a tratti paiono placide come il mare, in altri momenti invece sembrano ardere di quella selvaggia libertà capitalistica che scava segreta o manifesta. Una fermata interessante di questa metro è Culvert City, fino a pochi anni fa area considerata pericolosa e oggi in travolgente espansione tra nuovi esperimenti architettonici e un’infinità di ristoranti, bar e negozi. La collina brulla alle sue spalle offre una vista a 360 gradi su questo agglomerato di centri residenziali fattosi megalopoli. Ecco l’arco delle montagne che fanno da perimetro naturale, e alla cui spalle si distende il deserto. Ecco Bel Air, Beverly Hills, Hollywood… connesse dalla lunga Mulholland Drive resa famosa dal film omonimo di Lynch. Quindi si vedono le municipalità come Pasadena a cautelativa distanza da uno dei pochi punti di verticalizzazione, Downtown, che è invece circondato dalle “città” asiatiche (China Town, Korea Town, Little Tokio…).

Un amico mi porta sulla cima di un palazzo, uno dei tanti stabilimenti industriali riadattati ad abitazioni, in un loft da cui si ammira possente lo spettacolo notturno degli skyscraper. Scendiamo al terzo piano per andare a casa di Mike, un giovane barbiere nero che pubblicizza la sua attività casalinga, dove sogna di fare soldi con le foto delle quali le pareti sono tappezzate, col gruppo musicale del quale ci fa ascoltare le registrazioni, o con altri mille progetti. Tipico di qui, dove al bar è frequente che le persone leggano copioni di film e dove il voler diventare famosi è cifra identitaria del luogo. Mi dà una chiara rappresentazione di come la pensa. “Voi europei, le vostre città, sono troppo ferme. Noi invece abbiamo voglia di correre. Gli individui devono poter fallire, per potersi poi rialzare. Voi invece non volete aver paura di fallire”. È un bello spaccato della vita di questo edificio che a me ricorda un Titanic, dove ad ogni piano si discende di “classe” sociale. Dall’ultimo la strada non si vede. Dal monolocale di Mike invece si inquadra solo la strada, e i suoi clangori lo invadono. Curioso tra l’altro che i primi grattacieli, costruiti a fine Ottocento a Chicago, avessero una gerarchia sociale opposta. Non esisteva ancora infatti l’ascensore, che rendeva dunque poco ambite le vette.

Uscendo di notte a Downtown si capisce perché qui nasce l’hard-boiled di Sam Spade e di Marlowe, come si percepisce da alcune ombreggiature misteriose dei grattacieli liberty e da alcuni bar bui ai quali manca solo la cappa di fumo. Ma qui oggi c’è grandissima frenesia e luci colorate dappertutto. Ci sono vari grattacieli in costruzione, lo stadio del basket e numerosi edifici per eventi. Qui Gehry, l’architetto forse più simbolico di Los Angeles, ha costruito la Walt Disney Concert Hall, struttura difforme che rompe simbolicamente la maglia regolare del tessuto urbano, e con la sua pelle di acciaio risplende autoreferenziale tra i grattacieli. Tutti i district che ancora portano i nomi industriali che li caratterizzavano in passato si stanno rapidamente trasformando e caratterizzando in specifiche attività grazie alla veloce gentrificazione seguita ai nuovi investimenti. L’Arts district, fino a poco fa conteso tra gang messicane, oggi è un profluvio di murales e locali. Al suo interno tuttavia permane la contrastante Skid Row, l’area dove si concentrano centinaia di homeless. Mentre passo di qui con un Uber guardo le loro tende agli incroci, e penso che Los Angeles è ambigua, contraddittoria. Patinata e disperata, alienata e cosmopolita, difficile da codificare. Il suo spazio liquido può probabilmente essere colto in profondità solo con lo scorrimento in sequenza dal finestrino di un’automobile, che configura un paesaggio interiore che modifica le percezioni estetiche. O forse è ai suoni che bisognerebbe rivolgersi per capire L.A. Soffermandosi ad ascoltarli, c’è un sottofondo continuo prodotto alternativamente dallo scorrere delle auto, dal vento sulle montagne, dalle onde del mare. I panorami sonori funzionano così da vettori, mentre dai grattacieli di Downtown, osservando la distesa brulicante di luci che fremono, la notte il suono è bianco, fatto di rifrazioni. Il dondolio è rotto solo dalle sirene delle auto della polizia, uguali a quelle che si accartocciano a dozzine del film dei Blues Brothers.

Sheela, una guidatrice di Uber che chiacchiera con me della città mentre guarda di continuo lo schermo tridimensionale che la piattaforma fa installare nelle auto il quale, unito alle luci rosse e alla musica, sembra di viaggiare dentro un videogioco, mi dice: “Non so se te ne sei reso conto, ma tutte queste costruzioni, questo caos… È la nuova bolla che si sta gonfiando! Mi sembra di vivere di nuovo gli anni Novanta e la new economy. Qui sta arrivando un sacco di gente attratta dal mito della Silicon Valley e delle nuove imprese digitali, ma non durerà a lungo”. È quanto sostengono con più documentazione anche molti nuovi studi. Non so se abbiano ragione o meno, ma è la stessa cosa che sento ripetere da più parti: “Gli Americani si mettono sempre il paraocchi. La scorsa crisi ce la siamo già scordata, ora si riparte a correre”.

All’interno di questi veicoli, e immersi in tali riflessioni, sembra vagamente di essere sul set di Cosmopolis, il film di Cronenberg sulla stralunata giornata di un miliardario trascorsa in auto girando per New York. Anche se a oltre cinquemila chilometri di distanza, anche qui l’immaginario che si inspira vagando per la città è fortemente condizionato dal cinema, che ne ha impresso tantissimi scorci su innumerevoli pellicole. New York ha più del doppio degli abitanti di L.A. distribuiti su un’area ampia meno della metà. La sua area metropolitana è tra le più popolose al mondo (quasi 24 milioni di abitanti) e il suo PIL la collocherebbe tra i primi 12 paesi del mondo. La sua morfologia è frastagliata e ondulata, ha un rapporto non lineare con l’oceano Atlantico, che l’ha anche di recente inondata con l’uragano Sandy, è compenetrata dell’acqua dei fiumi e del vento che la attraversa.

New York non è una città da automobili, anche se nelle sue vie ne scorrono a frotte. Va invece capita dalla subway, dove la metropoli ti sgocciola dentro nei suoi mille volti. Ma la si può anche assaporare a piedi, come faccio assieme a Tanzeem che, uscendo dal Bronx social center, mi porta a spasso per la zona sud ovest del quartiere, che definisce una delle ultime a non essere ancora attraversate dalla gentrification montante. D’altronde l’impressione che si avrebbe guardando dall’alto è quella di una Manhattan che si sta progressivamente espandendo sui vicini borough. Mentre infatti le parti più ambite delle aree dell’isola racchiusa dal fiume Hudson e dall’East River sono ormai disabitate, acquistate da miliardari esteri che le usano come semplici investimenti o per svaghi passeggeri, molta della sua popolazione si sposta progressivamente nei dintorni. La sorprendentemente “autentica” Little Italy del Bronx è ancora a distanza, ma scendendo più in basso e arrivando fino allo stadio degli Yankees si vede che l’onda è già in moto. Lo scenario di Don De è un ricordo ormai, così come attraversando l’acqua verso Harlem non si può che rimanere interdetti dalla fantasmaticità visione fantasmatica, immaginifica, irrealistica di molte sue aree, sospese tra un non più e un non ancora anche a seguito dei grandissimi investimenti immobiliari della Columbia University disegnati da Renzo Piano. Scendendo ancora, la fantastica cornice di edifici e grattacieli che racchiude Central Park donandogli quello splendore unico di una natura artificiale vede ormai da tempo le aree limitrofe come zone altolocate, tra i suoi musei e le sue vie silenziose. Ma se fino a poco tempo fa da lì solo la Quinta strada si proponeva, scendendo fin quasi alla punta sud dell’isola, come arteria hip e dello shopping (affiancandosi nella “piazza” lisergica e da metropoli asiatica Times Square), oggi è possibile percorrere sul lato opposto di Manhattan la High Line. Una ex sopraelevata della metropolitana trasformata in una via per il passeggio, a metà tra un parco e una piazza. Attorno a questa semplice idea di “riqualificazione” di una struttura abbandonata sono esplosi in pochi anni gli investimenti. Un cantiere continuo l’ha trasformata in una sorta di passeggiata per un museo di architettura a cielo aperto. Proseguendo questa ipotetica camminata si arriva nella parte bassa dell’isola. Soho, Chelsea, Greenwich Village, Bowey, locali, mostre e il completo riuso di queste aree semi-abbandonate alcuni decenni fa, che confluiscono ad imbuto verso la punta sud, dove nella selva dei grattacieli della città finanziaria svetta oggi il nuovo palazzo più alto di New York, che ha sostituito le due torri. Ma New York non è solo Manhattan, tutt’altro. Non a caso i suoi ponti sono famosi, in particolare quello di Brooklyn, costruito poco più di un secolo fa a sancire la costituzione della città metropolitana che riuniva i cinque borough precedentemente indipendenti.

Red Hook è il lembo di terra più vicino alla Statua della Libertà, e da qui si vedono l’oceano, la punta di Manhattan, Staten Island (la parte “estranea” di New York, repubblicana e quasi solo residenziale), il porto. Risalendo sulla costa verso il ponte di Brooklyn si rimane anche qui colpiti dalla continua successione di nuove edificazioni e ristrutturazioni urbanistiche come a Downtown L.A. Tutta la riva dell’East river è stata ricostruita negli ultimi anni come un’immensa promenade, e si moltiplicano i nuovi edifici residenziali o a uso ufficio. Una volta Brooklyn era piatta, ma nella zona di Brooklyn Heights da tempo sono iniziati a sorgere, e continuano a farlo, edifici che mirano a guardare all’altezza di Manhattan. La griglia che anche qui costituisce la filigrana urbanistica si estende ininterrottamente in tutte le direzioni. Verso nord si arriva a Williamsburgh, Bushwick e Bed-Stuy, che nell’ordine sono stati o stanno venendo progressivamente gentrificati in un turbinio di graffiti, gallerie d’arte, locali, ristoranti, nuove costruzioni ed espulsione delle precedenti popolazioni. Più su ancora ecco il Queens, altra enorme area della metropoli. La metro, quasi tutta sotterranea, dà l’impressione di attraversare il pianeta. A ogni fermata salgono e scendono differenti popolazioni. Afroamericani, latini, asiatici… Effetto simile che si ha quando sul fronte opposto, andando alla punta sud di Brooklyn sulla spiaggia di Coney Island, si prende la metro sopraelevata. Si passa sopra a una serie di quartieri che hanno una manifesta differenziazione. Ecco quello ebraico, con vestiti neri e barbe lunghe, quello jamaicano, quello arabo… e infine quello russo, dove si trovano solo scritte in cirillico. Sono le tante bolle di cui si compone New York, che dal mito del melting pot è progressivamente passata a quella che studiosi canadesi delle migrazioni e della cittadinanza hanno definito come “insalatiera”: quando tutti gli ingredienti si mischiano ma rimanendo tra loro separati.

New York è infatti tante immagini di città in continua moltiplicazione. È tuttavia possibile tracciarne un ritratto unitario, perché ciò che la tiene assieme sono i colori. Le città italiane sono meno rapsodiche e più complesse nei loro cambi di umore. New York lascia invece poco spazio alle sfumature ed è estremamente cangiante. Sa diventare blu, rossa e gialla. Tingersi di arancio e crogiolarsi nelle sue luci bianche. Ingenera quindi visioni altisonanti, “New York aveva tutta l’iridescenza dell’inizio del mondo”, come scrive F.S. Fitzgerald. Queste cromie sono frammentate dal ritmo della metropoli, una quieta frenesia che scivola dentro impercettibile e ti conquista, sempre sul punto di fagocitarti, dalla quale non si può uscire ed è difficile staccarsi.

Se questi elementi ne definiscono tono e carattere in contrapposizione alle ritmiche lente di L.A. e alle sue sonorità spiccate, lo spazio è un ulteriore elemento di differenziazione. Non tanto, banalmente, nella divaricazione tra la verticalità di New York e l’orizzontalità di Los Angeles, quanto piuttosto rispetto alle dimensioni e alla specifica articolazione dei centri. Per quanto, come tutte le città statunitensi, in entrambe ci si orienti ad incroci e isolati piuttosto che a nomi di vie e numeri civici, New York ha spazi angusti, si accentra su Manhattan, si slancia in alto. Los Angeles ha spazi larghi, policentrica fino all’a-centrismo, si distende. Su queste divaricazioni si sono negli anni sviluppate specifiche correnti di pensiero, con la L.A. School che ha sovente accusato gli studiosi sull’altra sponda del continente di essere eccessivamente F.I.R.E. oriented (Finance, Insurance, Real Estate) e legati a un’immagine superata di città, enfatizzando invece la dimensione post-metropolitana e diffusa dell’urbanismo di Los Angeles come paradigma in divenire del futuro urbano.

Eppure… le specificità e i limiti delle due impostazioni basate sulle rispettive aree urbane (coi connessi ordini visuali) possono essere più produttivamente lette come variabili intermedie all’interno di processi urbani tendenzialmente trans-locali. Piuttosto che stabilire ruoli di emblematicità alla dispersione geografica di Los Angeles o alla centralizzazione di New York, le si può inquadrare come entrambe facenti parte di una catena economico-politica distribuita su scale molto differenti. D’altronde già svariati decenni fa Italo Calvino aveva intuito che “viaggiando si può realizzare che le differenze sono andate scomparendo: tutte le città tendono ad assomigliarsi l’una all’altra, i posti hanno mutato le loro forme e ordinamenti. Una polvere senza forma ha potuto invadere i continenti” (Le città invisibili).

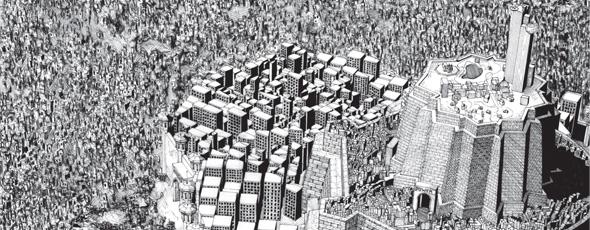

Come d’altra parte l’elezione di Trump insegna, guardare alla politica attraverso lo sguardo delle supposte entità metropolitane quali centri separati dal resto può condurre a grandi abbagli. L’urbano può infatti oggi essere compiutamente letto come un pervasivo rapporto sociale (con differenti gradi di intensità) esteso ben oltre i confini amministrativi che ancora separano un qualcosa che ci si sforza a ingabbiare ancora nel lemma città. È invece proprio la convergenza e la mescolanza della polisemia dei modelli urbani contemporanei che si comprende come le rigide geometrie qui descritte di Los Angeles e New York spieghino ben poco del loro funzionamento. Unendole idealmente e guardandole dall’alto, in un vortice che comprenda le loro connessioni, il loro spazio di deforma fino a farsi pre-prospettico, si ingrossano o restringono “nei punti sbagliati”. Sono su una soglia labile dove si vede che il pensiero è ancora incerto e a prevalere, sul fondo intarsiato dei loro suoli, è l’elemento simbolico.

nc

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.