Sull’orlo del baratro? Intervista ad Alessandro Albana sulla crisi nordcoreana

Nelle ultime settimane le cronache mass-mediatiche occidentali hanno messo spesso in risalto notizie, talora ingigantite se non quando distorte, riguardanti le mosse della Corea del Nord all’interno del quadro complessivo dell’area del Pacifico.

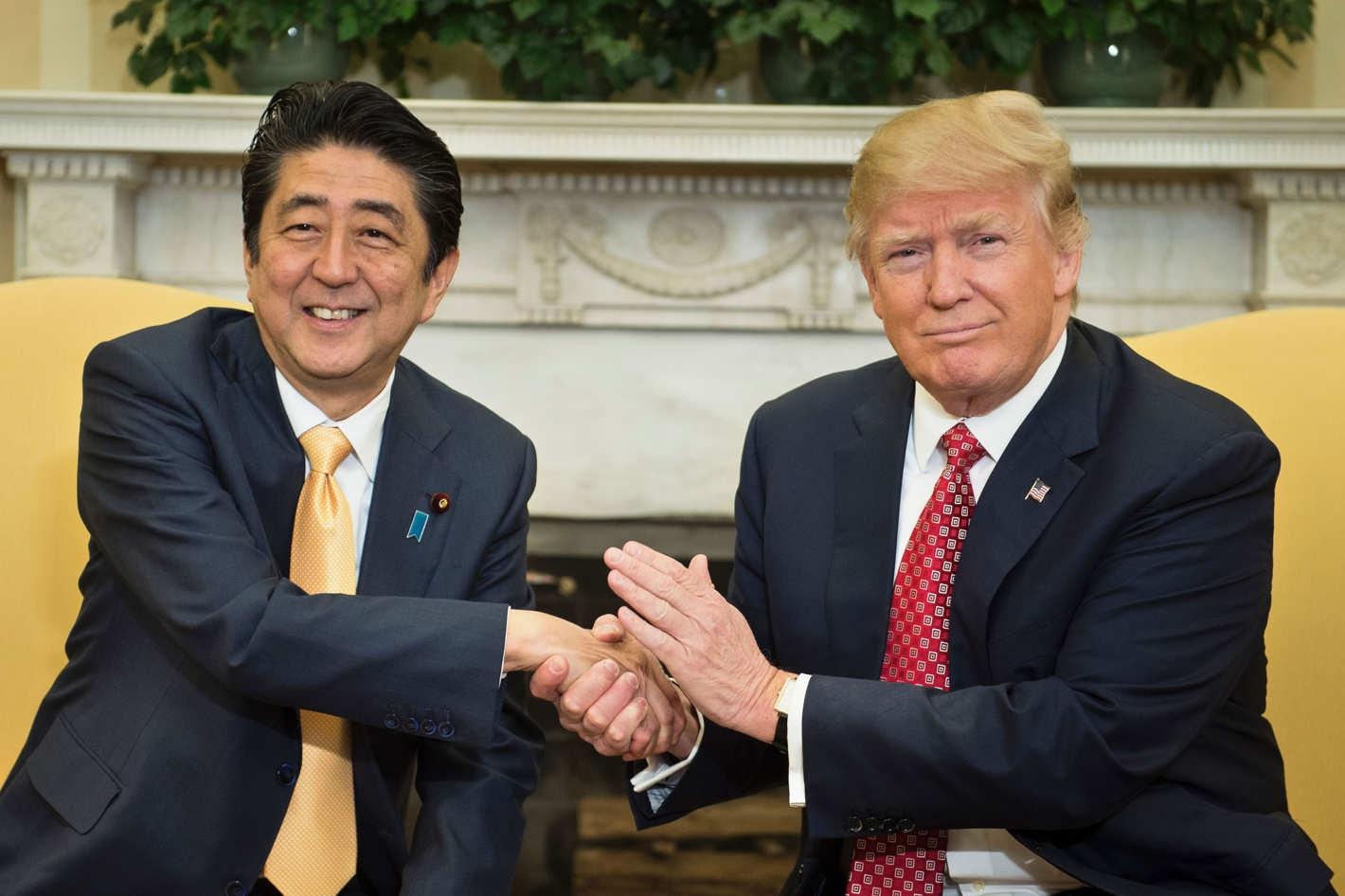

La querelle fatta a colpi di dichiarazioni roboanti tra Kim Jong Un da un lato e Trump dall’altro si inserisce infatti all’interno di uno scacchiere che coinvolge Cina ed altri stati come il Giappone e la Corea del Sud, e come già detto nel recente passato potrebbe innescare una reazione a catena difficilmente arrestabile quanto catastrofica.

Proviamo a discutere i principali nodi in campo questa intervista ad Alessandro Albana, dottorando dell’Università di Bologna, che negli ultimi mesi ha effettuato un periodo di studio proprio nella capitale nordcoreana Pyongyang. Buona lettura.

1) Iniziamo da una domanda semplice. Quanto dobbiamo credere alle minacce incrociate di queste settimane tra USA e Nord Corea? Siamo di fronte ad un inevitabile conflitto bellico o, come in passato, queste schermaglie sono soprattutto posizionamenti tattici che nascondono solo la volontà di rinegoziare “diplomaticamente” i rapporti di forza?

Il fuoco incrociato di minacce e accuse rivela un clima molto teso, in cui ogni scenario è aperto. La Corea del Nord ha ormai reso chiaro, se ce ne fosse stato bisogno, che lo status rivendicato di potenza nucleare è ben più di mera retorica, nonostante un accertamento del livello di sviluppo del suo programma nucleare sia praticamente impossibile, almeno in termini tecnologicamente precisi. D’altra parte, otto anni di presidenza Obama non hanno portato avanti di un millimetro le relazioni con Pyongyang; ci si è limitati ad attendere un autoindotto collasso del regime nordcoreano, e quest’attesa – nota sotto la definizione di “pazienza strategica” – si è tradotta sostanzialmente in incapacità, o mancanza di coraggio, nell’esprimere una strategia propriamente detta. Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca abbiamo invece assistito a qualcosa di davvero inedito sul piano della politica internazionale. Il neopresidente ha rotto tutti i protocolli, licenziato senza troppe spiegazioni suoi strettissimi collaboratori (tra cui molti incaricati di questioni di politica estera), minacciato di “distruggere totalmente” la Corea del Nord durante il suo primo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 19 settembre. Nel frattempo, il presidente statunitense non ha mancato di chiarire che considera l’accordo sul nucleare iraniano non più valido, e anche Cuba è stata avvisata: la normalizzazione delle relazioni tra Washington e l’Avana è incompatibile con la ‘dottrina Trump’. Il punto è che gli Stati Uniti, nella fase attuale, sembrano incapaci di esprimere una politica estera coerente; contingenze a parte, il principale elemento di disturbo, in questo contesto, è lo stesso Trump, che finora non ha dimostrato di aver superato logiche (e retorica) da campagna elettorale. E quindi, come l’attuale crisi nordcoreana dimostra, la strategia USA è in piena sclerosi: Trump minaccia, il segretario di Stato Tillerson prova a stemperare i toni, i militari sperano nell’innesco di un conflitto.

Colpire la Corea del Nord avrebbe però conseguenze gravissime. Il regime nordcoreano è dotato di armamenti di tutto rispetto, il programma nucleare è andato avanti con sostanziali sviluppi tecnici. Possano o no raggiungere il territorio statunitense (probabilmente non possono ancora), i missili di Pyongyang sono già in grado di colpire alleati statunitensi nella regione come Corea del Sud e Giappone. Seoul si trova a poche decine di chilometri dal confine tra le due Coree. Il raggio d’azione dei missili nordcoreani comprende inoltre Guam, base statunitense nel Pacifico.

C’è poi un altro elemento da non farsi sfuggire. Il rischio di incidenti dovuti ad errori di calcolo, o a qualsiasi altro intoppo nella gestione della crisi, da ambo i lati, è una possibilità tutt’altro che remota. Che sia la caduta accidentale di un missile su una porzione di territorio di altri Paesi o lo scontro tra velivoli militari avversari, è utile ricordare che pianificare e gestire crisi di questo tipo è esercizio su cui è impossibile avere un controllo totale.

I ripetuti test missilistici e nucleari di Pyongyang rispondono a varie necessità del regime, tanto di carattere interno quanto internazionale. Anche grazie agli sviluppi del suo programma nucleare e militare, il regime conferisce prestigio all’Esercito Popolare e dà ai civili un senso effettivo di protezione contro il nemico statunitense, in un Paese in costante mobilitazione contro l’eventualità di una guerra imminente. In ambito internazionale, Pyongyang oblitera il proprio status di potenza nucleare e mette in chiaro che un’aggressione straniera (leggi: statunitense) avrebbe costi altissimi. I missili e il programma nucleare sono allora funzionali ad esprimere la volontà nordcoreana di intrattenere relazioni paritarie con gli altri attori internazionali, piuttosto che a cercare un’ulteriore isolamento del Paese. Evidentemente questo non si vuole capire né a Washington né altrove (fanno in parte eccezione Cina e Russia), e a Kim si chiede di rinunciare al programma nucleare per intavolare un qualche processo di normalizzazione delle relazioni internazionali. Dal momento che è evidente che tali precondizioni siano inaccettabili per Pyongyang, la comunità internazionale non sa – o più esattamente non vuole – portare il Paese a un tavolo negoziale. Non a una condizione di parità, perlomeno.

2) In questo contesto come si situano le potenze vicine, come Cina, Sud Corea e Giappone? Si parla della possibilità di un terzo scenario nella crisi nordcoreana, ovvero di un intervento cinese che permetta un’uscita di scena tranquilla a Kim in cambio della fine dell’attuale sistema di governo. La credi opzione possibile?

Il ruolo dei Paesi della regione, e in particolare di quelli citati, ha un peso specifico fondamentale. Tuttavia, cosa voglia fare e come voglia comportarsi la Cina è argomento troppo spesso trattato con approssimazione, quando non con fantasia. Mi riferisco in particolare alla vulgata secondo cui Kim sarebbe un burattino manovrato dalla leadership cinese e la Corea del Nord poco più di uno stato vassallo di Pechino. È una lettura priva di fondamento: Pyongyang ha un suo profilo nazionale e internazionale perfettamente autonomo da presunte ingerenze cinesi. Pechino è irritata dalle continue provocazioni del vicino nordcoreano, se non altro perché innescano reazioni e instabilità nell’area: esattamente il contrario di quanto la Repubblica Popolare Cinese ha tradizionalmente considerato un punto fondamentale della sua politica estera, ovvero la stabilità, soprattutto ai propri confini. Se ciò non fosse chiaro, nella crisi in atto Pechino ha sostenuto le sanzioni definite al Consiglio di Sicurezza ONU. Il 28 settembre la Cina ha deciso la chiusura di tutte le attività nordcoreane nel Paese, dando il segnale di una determinazione concreta nell’implementazione delle sanzioni. La leadership cinese, come quella russa (che ha un ruolo più marginale), ha però sempre insistito sulla necessità di riaprire un canale negoziale con Pyongyang, senza per questo insistere sulla necessità dello smantellamento del programma nucleare come premessa necessaria al negoziato. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha inoltre sottolineato a più riprese come le esercitazioni militari congiunte tra truppe statunitensi e sudcoreane al largo delle coste della penisola coreana costituiscano elemento di destabilizzazione dell’area. Insomma, Pechino sembra avere una visione più chiara dell’intreccio dei fattori determinanti la crisi in atto.

L’ipotesi di un “terzo scenario” si basa su premesse un po’ fragili. Attraverso quali canali Pechino sarebbe in grado di persuadere Kim Jong-un a farsi da parte? E cosa avrebbe da guadagnare il leader nordcoreano da un’ipotesi simile? In Corea del Nord non è presente alcun blocco di potere alternativo a quello al comando; la società non è pervasa da nessun moto di critica, né sospinta da voglia di cambiamento. Ragionare di “opinione pubblica” o “società civile” quando si tratta di Corea del Nord è fuorviante. Kim Jong-un può permettersi di non gestire alcuna primavera araba in arrivo, e all’orizzonte non si intravvede alcun moto di protesta, debole o forte che sia. Quindi non si capisce di quale spinta politica Kim debba preoccuparsi per dover ragionare sull’opportunità di abbandonare volontariamente il potere.

Se invece il timore in questione è quello di un intervento esterno, gli elementi critici sarebbero altri e molto più profondi. Un intervento in Corea avrebbe ripercussioni regionali pesantissime e comporterebbe un altissimo numero di vittime. Se si vuole sostituire un governo nemico con uno amico – senza che questo comporti neanche il minimo dubbio sulle prospettive di legittimità di una manovra simile su 25 milioni di nordcoreani – un paio di esempi storici recenti, come Libia e Iraq, dovrebbero creare più di un dubbio.

Per quanto riguarda Giappone e Corea del Sud, il loro ruolo è delicatissimo a causa della loro posizione geografica – all’interno del raggio d’azione nordcoreano – e diplomatica, in quanto alleati degli Stati Uniti. Esiste però ampio margine d’azione rispetto al loro potenziale di influire sul riassorbimento della crisi. Seoul, in particolare, ha mostrato in maniera chiara la propria influenza: in passato, i governi sudcoreani più propensi al dialogo con Pyongyang, in particolare, hanno ottenuto relazioni più rilassate con un vicino meno interessato alle provocazioni. L’elezione di Moon Jae-in alla Casa Blu a Seoul aveva lasciato sperare in un processo di questo tipo. Durante la campagna elettorale, Moon aveva sostenuto la necessità del dialogo con la Corea del Nord e addirittura annunciato che, se fosse stato eletto, proprio a nord del 38° parallelo avrebbe compiuto la sua prima visita di Stato. Ad oggi Moon ha smentito tutti gli impegni presi in campagna elettorale, ma ha comunque permesso il trasferimento di un carico di aiuti umanitari verso la Corea del Nord. Anche a Seoul, insomma, le idee sono tutt’altro che chiare.

3) Che impressione sei riuscito a farti di Pyongyang? O meglio, come è in questo momento in base alla tua esperienza la situazione in una città sotto gli occhi di tutto il mondo?

Come è noto, le visite della Corea del Nord sono strettamente controllate e la mobilità ha limiti molto stringenti. I tour di Pyongyang danno l’impressione di una città che, nonostante l’impronta architettonica sovietica, vive fasi di sviluppo moderate ma non per questo trascurabili. È interessante, ad esempio, che in città si trovino piccoli chioschi e attività di vendita al dettaglio. Si tratta di una novità importante in un Paese storicamente contraddistinto da una fortissima centralizzazione economica, che quindi pare lasciare piccoli margini all’iniziativa privata. Nella capitale, inoltre, l’utilizzo dei cellulari è abbastanza diffuso, a segnalare ancora una volta un cambiamento sostanziale rispetto al divieto assoluto di possedere telefonini, in vigore fino a qualche anno fa. Non mancano i trasporti pubblici e privati e pare sia ripresa la costruzione dell’hotel Ryugyong, il più grande al mondo, iniziata a fine anni Ottanta e più volte interrotta a causa delle difficoltà economiche del Paese.

L’altra faccia di Pyongyang è quella che si presenta sotto gli occhi quando la si osserva dall’alto, la notte. Gran parte della capitale è completamente al buio, e lo stesso vale per quasi tutto il territorio nazionale. Nonostante tutte le difficoltà, Pyongyang rimane un luogo privilegiato in Corea del Nord. Il resto del Paese è affetto da carenza di infrastrutture, di illuminazione pubblica e tecnologia in campo agricolo e nella produzione economica e alimentare in generale. Una sola “autostrada” attraversa il Paese. È utile tenerlo a mente in un momento in cui si invocano a gran voce sanzioni contro un Paese strutturalmente povero, economicamente debole, in cui ampie fette di popolazione soffrono di malnutrizione. Mentre la leadership ha trovato le soluzioni più disparate per ovviare alle sanzioni (duplicazione di valuta estera, operazioni finanziarie internazionali), è evidente che il peso delle sanzioni cade tutto sulle spalle (e le pance) della popolazione nordcoreana.

4) Esistono livelli di mobilitazione in luoghi come ad esempio la Corea del Sud che vadano oltre la contrapposizione politica tra i due stati che i giornali riportano? Le recenti proteste antimilitariste come quelle contro il Thaad cosa ci dicono?

La società civile sudcoreana è meno interessata ai vicini del nord di quanto si tenda a credere. Dai più giovani, in particolare, la questione è percepita come antica e lontana, culturalmente poco rilevante. La mobilitazione dei sudcoreani è invece un elemento storicamente pervasivo e determinante per la comprensione del Paese. L’installazione del sistema antimissilistico THAAD ha provocato, come accennato, diversi episodi di protesta; i sudcoreani hanno manifestato contro la conversione di porzioni di territorio in funzione delle esigenze militari statunitensi. Oltre che esprimere un sentimento antimilitarista, le proteste contro il THAAD rappresentano una battaglia in difesa della natura e della salute pubblica, in una piattaforma molto simile a quella del NO MUOS.

Il livello di mobilitazione raggiunto durante le proteste contro la presidente Park Geun-hye (travolta da diversi scandali, poi destituita), soprattutto durante lo scorso inverno, testimoniano di un clima di indisponibilità a rinunciare all’agibilità delle rivendicazioni politiche in nome della pace sociale. Numeri impressionanti a parte (milioni di persone nella sola piazza Gwanghwamun a Seoul), colpisce la costanza e la determinazione con cui i sudcoreani sono scesi in piazza, alimentando una protesta durata mesi e che ha raggiunto l’obiettivo dell’impeachment della presidente Park.

Va poi ricordato che la lotta per la democrazia, in Corea del Sud, è durata decenni e ha vissuto momenti bui e una fortissima repressione; solo nel 1987, e a caro prezzo, ha avuto inizio una transizione democratica nel Paese, innescata dal protagonismo della società nordcoreana. Insomma, eventi simili danno il polso dell’indisponibilità della società sudcoreana a fare da spettatrice ai processi politici in corso. In un contesto sociale permeato di valori confuciani, in cui è forte il rispetto dell’autorità, le mobilitazioni sociali ci dicono che l’esercizio del potere da parte dell’autorità stessa ha dei limiti non negoziabili.

5) Quali credi saranno in linea di massima le prossime mosse di questa contrapposizione?

Difficile fare previsioni. Se la tensione rimane ai livelli attuali, a causa dei test nordcoreani e delle manovre militari di Stati Uniti e Corea del Sud, il rischio di incidenti ed errori di calcolo potrebbe facilmente innescare un conflitto. Se la comunità internazionale sarà in grado di avviare il dialogo con Pyongyang, al contrario, è prevedibile che le tensioni nella regione subiranno un drastico ridimensionamento. Dialogare col regime nordcoreano richiede pazienza e capacità di sostenere il processo sul lungo periodo. In questo contesto, un personaggio come Donald Trump alla guida di uno dei principali attori in gioco (anzi il principale, assieme alla Corea del Nord), costituisce un potente fattore di destabilizzazione. Se davvero si vuole affrontare la questione considerando il conflitto come la peggiore delle ipotesi percorribili, tocca allora a tutti gli altri fare in modo che l’approccio di Trump non trovi sponde politiche agibili. Purtroppo, va segnalato, questo non sta avvenendo. La speranza è dunque che la frammentazione interna agli apparati di politica estera statunitensi, e la mancanza di una strategia comune tra loro, lasci Washington sostanzialmente immobile.

L’ultima e forse più urgente considerazione riguarda la necessità di aprire canali per aiuti umanitari verso la Corea del Nord, in modo da rendere la vita più sopportabile, almeno nell’immediato, ai nordcoreani. Così facendo, peraltro, si metterebbero in pratica le migliaia di dichiarazioni sul rispetto dei diritti umani. Il Paese è invece colpito da sanzioni sempre più dure, come le limitazioni all’approvvigionamento di petrolio e al commercio con l’estero; a pagarne le conseguenze, ancora una volta, non sarà il regime, e viste le direttive dell’agenda internazionale, è facile prevedere che gli aiuti umanitari non troveranno menzione tra le priorità dell’agenda politica internazionale.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.