Guerra e rivoluzione nell’immaginario cinematografico contemporaneo

Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque (pseudonimo di Erich Paul Remark, 1898–1970) costituisce sicuramente una delle pietre miliari della letteratura anti-militarista del ‘900 e ancora oggi, in tempi di nuove guerre che sembrano ripetere scenari e motivazioni ideologiche e geo-politiche del primo macello imperialista, potrebbe lasciare un segno indelebile in chi volesse leggerlo.

Di Sandro Moiso da Carmilla

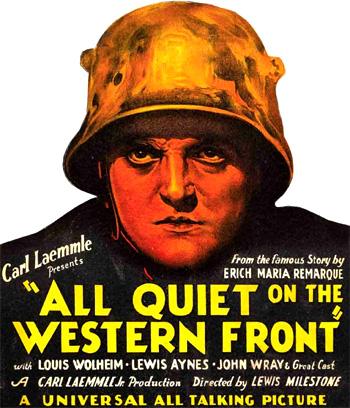

Pubblicato per la prima volta sul giornale tedesco «Vossische Zeitung» nel novembre e dicembre 1928 e in volume alla fine di gennaio del 1929, ebbe subito grande successo e ulteriormente tradotto in 44 lingue. Mentre per il cinema ha visto realizzate tre versioni, uscite grosso modo a quarant’anni di distanza l’una dall’altra: «All’ovest niente di nuovo» (All Quiet on the Western Front) diretto da Lewis Milestone (1930); «Niente di nuovo sul fronte occidentale» (All Quiet on the Western Front), film TV diretto da Delbert Mann (1979) e, per finire, «Niente di nuovo sul fronte occidentale» (Im Westen nichts Neues) diretto da Edward Berger (2022) e attualmente disponibile su Netflix.

Ed è proprio su quest’ultimo che vale la pena di tornare a riflettere, dopo la recensione già pubblicata su Carmilla domenica 6 novembre. Unico dei tre ad essere di produzione tedesca, mentre i primi due erano di produzione americana e anglo-americana, porta con sé alcuni elementi di indubbio valore, insieme ad altri che ne limitano l’efficacia, indirizzandone i contenuti più su problematiche di battaglia politica interne alla Germania attuale che alla sottolineatura dell’originario antimilitarismo voluto da Remarque nel suo libro. Vediamo ora perché.

Il romanzo descriveva l’inumanità della guerra in ogni suo aspetto, attraverso la prospettiva di un soldato diciannovenne, Paul Bäumer e si basava, almeno in parte sull’esperienza di guerra dell’autore che, dopo il compimento dei 18 anni, fu chiamato alle armi nell’Esercito imperiale tedesco con la sua classe di leva, nel novembre 1916, ed inquadrato inizialmente nel 78º Reggimento di fanteria.

Nel giugno 1917 fu assegnato al 15º Reggimento di fanteria della riserva e inviato nelle trincee delle Fiandre Occidentali. Il 31 luglio 1917 rimase ferito abbastanza gravemente e dopo essere stato dimesso il 31 ottobre 1918, venne infine congedato il 5 gennaio 1919.

Nella sua opera più famosa, Im Westen nichts Neues, con un linguaggio semplice e toccante descrisse in modo realistico la vita durante la guerra. Nel 1933 i nazisti bruciarono e misero al bando le opere di Remarque, mentre la propaganda di regime faceva circolare la voce che discendesse da ebrei francesi e che il suo cognome fosse Kramer, cioè il suo vero nome al contrario.

Il film di Edward Berger rispetta in parte la trama del romanzo e, va detto subito, è certamente uno dei film più realistici, insieme a Uomini contro di Francesco Rosi (1970) e Torneranno i prati di Ermanno Olmi (2014), a sua volta tratto da un racconto di Federico De Roberto (La paura) del 1921, sulle condizioni in cui si svolse la guerra di trincea che caratterizzò il primo conflitto mondiale, soprattutto sui fronti europei.

Un film che gronda letteralmente sangue, fango, violenza, paura, fame, orrore e merda. Sia fisica, quest’ultima, che ideologica. Ma che non sa sottrarsi alla vita politica della Germania odierna. E alle sue menzogne. Così, mentre la parte realistica patisce a tratti un eccesso di effetti drammatici che allontanano la narrazione da quella più stringata e per questo più efficace del libro, quella storico-politica, ben poco presente nell’opera di Remarque, avanza giustificazioni sul comportamento della socialdemocrazia tedesca che possono forse far piacere all’attuale cancelliere Olaf Scholz, ma che sicuramente non rispettano gli eventi accaduti in Germani sul finire di quel conflitto. E anche al suo inizio, che segnò la catastrofe della Seconda Internazionale con il tradimento degli ideali internazionalisti e antimilitaristi che avrebbero dovuto caratterizzare il movimento operaio e i partiti socialisti.

Il troppo umanitarismo, soprattutto mostrato nella figura del ministro che firma l’armistizio con gli alleati, nasconde e ignora gli eventi, prossimi all’esplosione rivoluzionaria, che spinsero nel 1918 il governo tedesco (e probabilmente anche quelli alleati) a cercare una rapida, anche se costosa, soluzione del conflitto. Dimostrando così come nell’immaginario collettivo odierno, pilotato dagli interessi nazionali e dall’ordine costituito, ogni riferimento alla rivoluzione o all’azione dal basso in direzione di un governo dei consigli costituisca il vero, inviolabile tabù.

Come ha scritto lo storico Fritz Fischer, a proposito di quegli eventi:

Con la richiesta di inoltrare immediatamente domanda di armistizio, presentata dal Comando supremo dell’esercito al governo del Reich, la Germania doveva rinunciare alla lotta; non si poteva più parlare seriamente di mire belliche tedesche. La Germania ormai poteva considerarsi fortunata se fosse riuscita a salvare ancora almeno la sua posizione di grande potenz europea e semplicemente cavarsela liscia dall’inevitabile sconfitta […] Come via d’uscita [il ministro degli esteri Paul von Hintze il 29 settembre 1918] fissò la «fusione di tutte le energie della nazione per la battaglia difensiva finale» per mezzo della dittatura o della democratizzazione, della «rivoluzione dall’alto». Il Kaiser e i generali rifiutarono la «dittatura» – per poterla realizzare era necessaria la vittoria – e si dichiararono favorevoli a «incanalare» la democratizzazione secondo laproposta di Hintze. Questa mobilitazione delle ultime forze doveva servire a estorcere un armistizio ed una pace fondati sulle proposte del presidente americano Wilson […] Il Kaiser, il Comando supremo, il governo del Reich erano d’accordo sia con la «rivoluzione dall’alto», sia con i principi di Wilson.[…]

Da questo momento tutti gli sforzi tedeschi per la pace si concentrarono sugli Stati Uniti d’America. In conformità con gli accordi del 29 settembre, il nuovo governo tedesco presieduto dal principe Max del Baden pregò pertanto il presidente Wilson nelle prime de note del 3 ottobre 1918 «di prendere l’iniziativa per stabilire la pace» e per addivenire a un armistizio immediato, dichiarando la volontà della Germania di accettare una pace fondata sui 14 punti1.

Contemporaneamente procedeva la «democratizzazione». Ma nella Germania imperiale la vittoria delle istituzioni parlamentari e democratiche [era] il frutto di una premeditata «rivoluzione dall’alto», per prevenire la «rivoluzione dal basso» e porsi al tempo stesso in una posizione il più possibile favorevole ai fini delle trattative con le potenze vincitrici […] Per la prima volta nella storia tedesca l’ingresso nel governo di capi partito della fama di Erzberger [leader della sinistra del partito cattolico] e Scheidemann [principale esponente parlamentare della Socialdemocrazia tedesca] conferì al gabinetto carattere parlamentare. Il Reichstag sanzionò molto più tardi, il 27 ottobre, con l’approvazione accordata alle leggi di modifica costituzionale presentate dal governo, dietro pressioni di Wilson, la nuova evoluzione che doveva rendere il parlamento titolare della sovranità. Comunque, troppo tardi per arrestare la rivoluzione, che arrivò ancora a scoppiare per via degli indugi nelle trattative d’armistizio e del timore che la guerra avesse a continuare.

Al tempo stesso, la vittoria sulla rivoluzione conseguita grazie all’alleanza tra il capo della socialdemocrazia maggioritaria Ebert e Hindenburg, che era rimasto alla testa dell’esercito dopo l’abdicazione di Guglielmo II, doveva costituire agli occhi delle potenze occidentali la migliore raccomanzazione della giovane repubblica, che sperava di veder mitigare le condizioni di pace per via della sua qualifica di antesignana della lotta contro il bolscevismo. In effetti gli alleati, proprio per via della funzione stabilizzatrice che il governo Ebert- Noske esercitava nel cuore dell’Europa2, permisero con le loro condizioni di armistizio che la Germania continuasse a tenere le sue truppe all’Est contro la rivoluzione rossa, fino a quando non fossero sostituite da forze alleate3.

Certo, anche nel testo di Remarque mancano queste riflessioni ma, in compenso, in maniera asciutta ed efficace, i veri mostri si dimostrano essere quelli del nazionalismo o della disciplina militare prussiana, e sono mostrati nella figura del docente liceale che convince gli studenti ad arruolarsi e negli ufficiali rigidi esecutori degli ordini. E ciò basta a delineare il clima in cui Paul, Albert, Haie, Müller e Kat recitano gli ultimi imponderabili atti delle loro esistenze, prima studentesche o proletarie. Mentre uno solo sarà destinato a salvarsi, Tjaden.

Ed è proprio il finale del libro a mostrare tutta la distanza, tra il film di oggi e la scrittura di allora, nel descrivere la morte, un mese prima della fine della guerra, di Paul che ha narrato le vicende in prima persona fino a poche righe prima.

Egli cadde nell’ottobre 1918, in una giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il bollettino del Comando Supremo si limitava a queste parole: “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Era caduto con la testa in avanti e giaceva sulla sul terra, come se dormisse. Quando lo voltarono si vide che non doveva aver sofferto a lungo: il suo volto aveva un’espressione così serena, quasi che fosse contento di finire così 4.

Ma se le differenze a livello di narrazione e drammatizzazione possono essere pienamente comprensibili e spesso condivisibili, soprattutto quando il film mette particolarmente in risalto la miseria della vita dei soldati nelle retrovie e al fronte, in special modo la fame5 e il desiderio di una donna, niente affatto comprensibile e ancor meno condivisibile è la scelta di “esaltare” la figura dei rappresentanti del nascente governo parlamentare e dei socialdemocratici.

Sia per la funzione avuta da questi ultimi, soprattutto all’inizio della guerra, nel votare i crediti governativi in appoggio al nazionalismo tedesco, sia per la funzione autenticamente controrivoluzionaria svolta da quel governo al momento della sua nascita, con la decapitazione del movimento spartachista anche per mezzo dei Freikorps6, l’instaurazione di una politica volta allo stesso tempo a garantire, per la borghesia tedesca, una “pacifica” transizione dall’Impero alla repubblica parlamentare e la sostituzione delle istanze di classe, avanzate dai consigli degli operai, dei soldati e dei marinai che si andavano formando nelle settimane a cavallo della fine della guerra, con le richieste di stabilità e continuità avanzate dalla borghesia industriale, dal comando dell’esercito e dai rappresentanti degli junker e della aristocrazia terriera e militare.

Come il nascente nazismo abbia poi ripagato i rappresentati di quell’esperienza governativa è stata la storia degli anni successivi, fino dall’elezione a cancelliere di Hitler nel 1933, a dimostrarlo. Quello che infastidisce, perciò, ancor di più nel film è il maldestro tentativo di separare con una improbabile linea netta le responsabilità politiche, militari e, perché no, morali della socialdemocrazia tedesca da quelle dell’esercito e dei governi precedenti, creando una figura di riferimento “ideale” dal punto di vista del “male” nella figura del generale che invia a poche ore dalla fine della guerra i propri soldati al massacro, In un’azione insensata, così come si vorrebbe sostenere da sempre che il nazismo non affondasse le sue radici nel nazionalismo, negli interessi economici e militari della borghesia e dell’aristocrazia tedesca, ma soltanto in una distorta e malata concezione del mondo.

Ecco allora che anche i soldati devono essere dipinti come pecoroni, ancor più che pecore, disposti ad obbedire a qualsiasi ordine, anche il più assurdo. Dimenticando, però, che proprio nei giorni finali del conflitto, durante i quali si svolge la maggior parte degli avvenimenti della seconda parte del film, i soldati e i marinai stavano insorgendo, ribellandosi proprio contro quegli ordini, quei generali e quello Stato che la socialdemocrazia fu chiamata a difendere, giuste le considerazioni svolte prima da Fischer. Ancor più, e soprattutto, dopo l’abdicazione del Kaiser e la proclamazione della Repubblica il 9 novembre 1918.

Proiettato sul momento attuale, quel fraintendimento non appare affatto casuale o non voluto. Da una parte la socialdemocrazia odierna, guidata da Olaf Scholz, dall’altra i cattivi dell’AFL, in mezzo la Germania con tutte le sue difficoltà (economiche, energetiche, militari…) che, per senso del dovere e della patria i socialdemocratici di oggi, come quelli di ieri, devono affrontare e risolvere. A costo di far precipitare ancora una volta il paese in una guerra (se a fianco della Nato o meno è ancora da decidere) indiscutibilmente “mondiale” oltre che europea.

Ecco perché allora l’opera di Berger appare non solo ambigua, ma anche servile nei confronti di interessi che sono ancora gli stessi di quelli che contribuirono a scatenare il primo e, anche, il secondo conflitto mondiale. Autentiche lacrime di coccodrillo che coprono, cercando di annebbiare lo sguardo dello spettatore, quell’atto di eroismo collettivo che andò dalle prime rivolte dei soldati e dei marinai del novembre 1918, che costrinsero governo e comandi militari ad accelerare i tempi dell’armistizio, all’insurrezione di Berlino tra il 5 e il 12 gennaio 19197. Unico, autentico barbaglio di luce in un tempo che oggi, per opportunismo intellettuale o per semplice ignoranza della Storia, si vorrebbe rappresentare soltanto come nero e oscuro.

- Si veda qui per i 14 punti di Wilson – NdR.

- Reprimendo l’insurrezione spartachista del gennaio 1919 e ordinando l’eliminazione fisica, poi avvenuta in quei giorni, di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht- NdR.

- F. Fischer, Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-1918, Einaudi, Torino 1965, pp. 813-815

- E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Oscar Mondadori, novembre 1965, p. 237

- Ad esempio, nel romanzo di Remarque, Kat muore per una scheggia di shrapnel nel cervello invece che per aver rubato delle uova in una cascina.

- Corpi franchi o milizie volontarie irregolari in cui erano arruolati ex- militari e combattenti dall’indirizzo decisamente anti-bolscevico e nazionalista

- Per il susseguirsi degli eventi rivoluzionari in Germania fino al 1923, si consultino: Pierre Broué, Rivoluzione in Germania 1917-1923, Einaudi, Torino 1977; P. Frolich-R.Lindau-A. Schreiner-J. Walcher, Rivoluzione e controrivoluzione in Germania 1918-1920, Edizioni Pantarei, Milano 2001; P. Frolich, Guerra e politica in Germania 1914-1918, Edizioni Pantarei, Milano 1995; A. Rosemberg, Origini della Repubblica di Weimar, Sansoni, Firenze 1972; D. Authier-J. Barrot, La Sinistra Comunista in Germania, La Salamandra, Milano 1981; E. Rutigliano, Linkskommunismus e rivoluzione in Occidente, Dedalo Libri, Bari 1974; V. Serge, Germania 1923. La mancata rivoluzione, Graphos, Genova 2003

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.