Andare oltre l’inferno planetario – di Gennaro Avallone

In questi giorni esce in libreria per Ombre Corte Oltre la giustizia climatica. Verso un’ecologia della rivoluzione, di Jason Moore e a cura di Gennaro Avallone. Siamo felici di condividere l’Introduzione al testo di Gennaro Avallone, per cui ringraziamo la casa editrice e l’autore.

da Effimera

L’inferno planetario

“Non è l’Uomo, ma è il Capitale il responsabile dell’inferno planetario”. È questa una delle affermazioni al centro di questo libro. La frase contiene tre concetti fondamentali per comprendere il mondo in cui viviamo e le sfide che dobbiamo affrontare. Il primo si riferisce a quello di Uomo, un’astrazione che ha accompagnato l’intera modernità in contrapposizione all’altra, quella di Natura, legittimando, in base a tale polarità, la superiorità degli esseri umani definiti civili (l’Uomo) su tutte le altre forme di vita, umane comprese, identificate come selvagge (la Natura). Il secondo concetto è quello di capitale, il rapporto socio-ecologico che ha plasmato il mondo dalla fine del 1400, costruendolo come un enorme magazzino di forme di vita di cui disporre e forme di vita da annullare, fino alla loro estinzione, se inutili o di ostacolo alla sua riproduzione. Il terzo concetto è quello di inferno planetario. Con esso, si individuano due processi. Il primo si riferisce agli effetti del riscaldamento globale e del cambiamento climatico in corso, che stanno trasformando parti del pianeta in luoghi totalmente ostili alla vita umana e ad altre forme di vita a causa delle alte temperature, della riduzione della fertilità dei suoli e della siccità, fino alla mancanza di accesso all’acqua potabile. Il secondo processo riguarda il fatto che per una parte dell’umanità, costituita da alcuni miliardi di persone, e per una molteplicità di vite animali, la vita sul pianeta è strutturalmente una sofferenza, dovuta ai processi di devastazione ambientale e svalorizzazione economica e culturale e alle profonde disuguaglianze socioecologiche che caratterizzano il globo.

La ricerca che Jason W. Moore propone da circa due decenni, all’interno del World-ecology research network, ha l’obiettivo di comprendere i processi storici e strutturali che hanno dato vita nel tempo, specificamente dalla fine del 1400 in avanti, con l’affermazione dell’ecologia-mondo capitalistica, a tale inferno planetario. Negli anni più recenti, questa ricerca ha approfondito anche lo studio delle alternative allo stato di cose presente, riconoscendo, da un lato, che la disperazione non è una risposta emancipativa e, dall’altro lato, il fatto che in ogni crisi ci sono delle opportunità che si aprono e questo richiede scelte, decisioni, organizzazione: in altre parole, richiede un approccio politico e, quindi, una politicizzazione della crisi socioecologica in corso.

La serrata critica dell’esistente, specificamente delle logiche di funzionamento dell’ecologia-mondo capitalistica tanto nella sua prospettiva di lungo periodo quanto nella fase storica in corso caratterizzata dalla fine delle nature a buon mercato, dunque di una condizione strutturale costitutiva del vigente modo di produzione e organizzazione socioecologica, apre alla necessità di individuare le forze capaci di mettere in discussione l’ordine vigente. Nei paragrafi successivi, si presentano, pertanto, alcune delle critiche che la prospettiva di Moore fa all’ecologia-mondo capitalistica e si delineano le forze e le forme di vita interessate al suo superamento, nella prospettiva – che dà il titolo a questo libro – di un’ecologia della rivoluzione.

Dentro (e contro) il Capitalocene[1]

L’ecologia-mondo capitalistica si è organizzata attraverso uno specifico rapporto socioecologico: quello della riduzione a buon mercato dell’insieme delle nature umane ed extraumane per sostenere la produzione e appropriazione privata del surplus ecologico e del plusvalore economico e, con essi, la riproduzione allargata dei rapporti di capitale:

[Il] surplus ecologico è il rapporto tra la massa di capitale a livello di sistema e l’appropriazione di lavoro/energia non pagati a livello di sistema. In questo caso, la “massa di capitale” comprende non solo il capitale fisso, ma anche i rapporti di riproduzione umana ed extraumana che sono sempre più capitalizzati: forza-lavoro, piantagioni di alberi, fattorie e così via (Moore 2015e, p. 13).

In questa interpretazione, la sfera della valorizzazione – considerata l’unica davvero rilevante per l’economia politica così come per la sua critica (Federici 2020) – ha come base la sfera dell’appropriazione del lavoro umano ed extraumano (compreso quello geologico) non pagato, di quella trinità che, lungo la storia del capitalismo moderno, Maria Mies ha individuato in donne, natura e colonie e che Stefania Barca (2020) ha visto, in modo similare, nelle forze della riproduzione. Secondo Mies (1986, p. 48):

la produzione generale della vita, o la produzione di sussistenza – principalmente effettuata attraverso il lavoro non retribuito delle donne e di altri lavoratori non pagati come schiavi, lavoratori contrattuali e contadini nelle colonie – costituisce la base perenne su cui il lavoro produttivo capitalistico può essere costruito e sfruttato. […] io considero il processo di produzione capitalista come uno che comprende entrambi: il super-sfruttamento dei lavoratori non retribuiti (donne, colonie, contadini) su cui si basa lo sfruttamento del lavoro retribuito.

Questa relazione costitutiva del rapporto di capitale non è, dunque, un fatto solamente economico, ma riguarda il valore intrinseco attribuito alle nature di cui appropriarsi, un valore da ridurre anche sul piano simbolico e politico per consentirne l’appropriazione. Questo doppio significato del processo di riduzione a buon mercato qualifica il progetto della civiltà capitalistica, necessariamente fondato sul fatto di dividere la natura tra ciò che va valorizzato – il capitale, come motore della storia, dunque degli imperi e delle innovazioni tecnologiche e scientifiche – e ciò che va ridotto a buon mercato – le nature di cui appropriarsi, o disfarsi se necessario, a costi tendenzialmente azzerati. È questo rapporto costitutivo a definire la civiltà capitalistica come quella fase della storia del pianeta Terra e dell’umanità che dipende dalla produzione e appropriazione delle nature – umane ed extraumane – a buon mercato: in assenza di questo processo che definisce la base materiale e politica della valorizzazione capitalistica non si realizzano i tassi di accumulazione sufficienti a garantire la profittabilità degli investimenti economici realizzati e, quindi, la riproduzione allargata dei rapporti socioecologici di capitale. Non si garantisce, in altre parole, quella che David Harvey (2011, pp. 133 e 274) chiama “l’accumulazione ininterrotta del capitale a un tasso composto del 3 per cento”, “ritenuto empiricamente e convenzionalmente necessario per il corretto funzionamento del capitalismo”.

Le nature a buon mercato vanno prodotte e, soprattutto, cercate attraverso lo spostamento e l’estensione della frontiera delle risorse da utilizzare nei processi di produzione e riproduzione capitalistica. Esse richiedono la conquista a costi il più possibile bassi di nuove frontiere, con effetti di ristrutturazione dello “spazio geografico ai margini del sistema in modo tale da richiedere un’ulteriore espansione” (Moore 2000, p. 410), e la necessità di pratiche di appropriazione dell’ambiente. Tuttavia, le frontiere non sono illimitate, “un’espansione ulteriore è possibile fin quando c’è terra non mercificata – e, a un grado inferiore, lavoro – oltre la frontiera” (Moore 2000, p. 412).

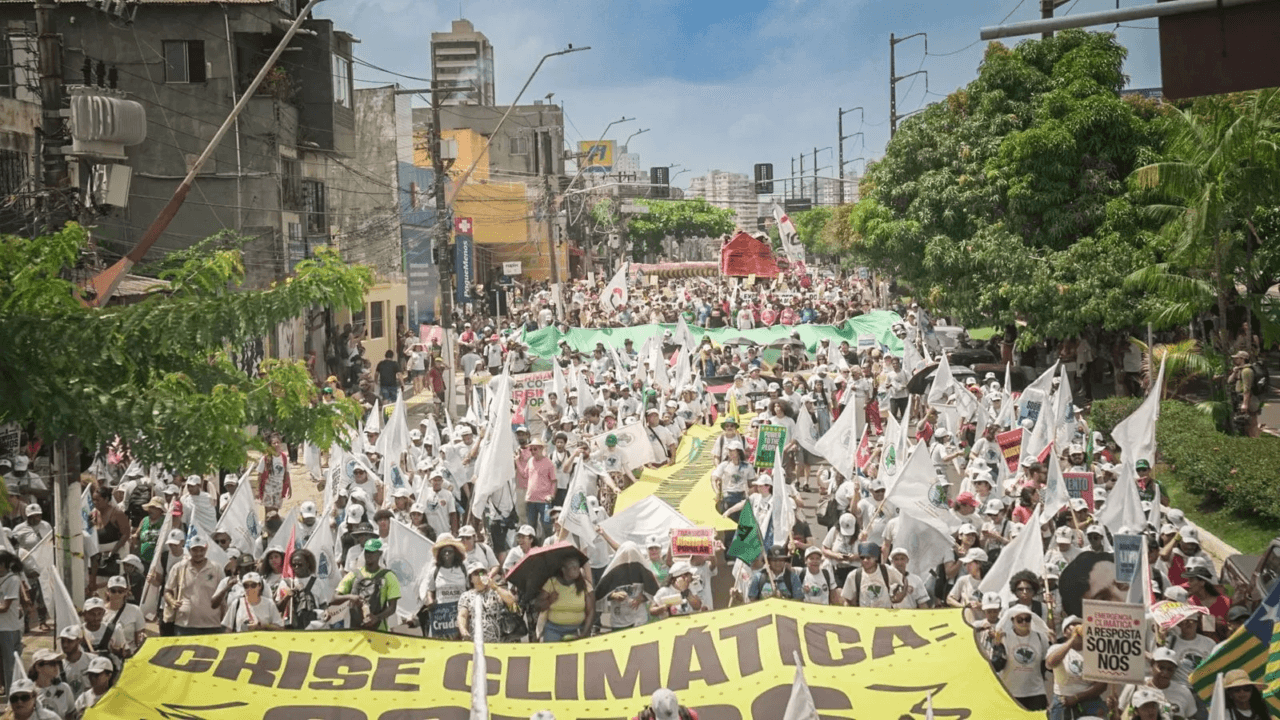

Nell’analisi di Moore, il periodo storico in corso, segnato dal cambiamento climatico, si caratterizza per la fine della lunga storia della natura a buon mercato, a causa dell’esaurimento, connesso al riscaldamento globale, delle frontiere della merce disponibili al livello necessario per tenere bassi i costi della riproduzione socioecologica e, quindi, permettere la tenuta del tasso globale di accumulazione. Il punto posto in questa analisi non ipotizza che nuove frontiere non si possano aprire – come quelle, ad esempio, legate alla diffusione dell’economia e dei rapporti digitali, con l’estrazione dei dati delle popolazioni attraverso internet, o all’utilizzo delle biotecnologie[2] – ma che esse non siano sufficientemente funzionali alla perpetuazione dell’ecologia-mondo capitalistica. La fine delle frontiere della natura a buon mercato – nel senso qui definito – si spiega con tre ragioni fondamentali, tra loro intrecciate. La prima riguarda l’esaurimento delle frontiere storiche dell’ecologia-mondo capitalistica dalla fine del 1400 al xxi secolo. La seconda si riferisce alla manifestazione degli effetti del cambiamento climatico e delle limitazioni della biosfera che non possono assorbire inquinanti e rifiuti a oltranza. La terza è relativa alla dimensione soggettiva, all’insieme delle forze della rete della vita che hanno messo in discussione nel corso del tempo, e dalla fine della Seconda guerra mondiale sempre più su scala planetaria, la civiltà delle nature a buon mercato. Le lotte anticoloniali e antimperialiste; le azioni del movimento contro la schiavitù e il razzismo e le loro tendenze alla disumanizzazione delle vite definite inferiori; l’affermazione dei movimenti indigeni, capaci di portare nelle costituzioni di alcuni Stati, come Ecuador e Bolivia, il riconoscimento dei diritti delle forme di vita non umane; il movimento femminista contrario al confinamento delle donne nell’ambito del lavoro di riproduzione gratuito; le lotte operaie per la salute dentro e fuori i luoghi di lavoro dispiegatesi in diverse parti del mondo; le resistenze oggettive di diverse forme di vita non umana al disciplinamento e alla svalorizzazione: questi sono alcuni degli esempi degli ostacoli soggettivi – ricchi di potenziali alternative – all’ecologia-mondo capitalistica e alle sue logiche di governo della vita che si sono affermati e dispiegati, in momenti storici non sempre coincidenti, dagli anni Cinquanta del Novecento in avanti.

Questi movimenti hanno non solo riconosciuto, ma anche politicizzato la tendenza intrinseca alla riduzione a buon mercato agita dalle forze sociali e politiche dominanti nell’ecologia-mondo capitalistica. Essi hanno affermato la dignità e il valore di tutte le forme di vita. In sostanza, hanno agito come movimenti di autovalorizzazione, contrastando la svalorizzazione perpetrata dall’accoppiata Stato-capitale.

Il conflitto tra svalorizzazione e autovalorizzazione costituisce una dinamica storica fondamentale nell’ecologia-mondo capitalistica. Esso è stato riconosciuto da studiosi come Antonio Negri (2003) in relazione al lavoro vivo, nonché da studiose come Silvia Federici (2015) e Maria Mies (1986) in relazione all’impatto del colonialismo e del patriarcato sulle donne. Questa dialettica rivela come i modi di vita naturalizzati e svalorizzati abbiano continuamente spinto le agenzie capitalistiche e statali a ristrutturare le loro strategie di riduzione a buon mercato, spingendole verso i loro limiti geostorici.

Evidenziare la dialettica svalorizzazione-autovalorizzazione permette di assumere il fatto che i protagonisti storici dell’ecologia-mondo capitalistica non sono solo gli apparati dello Stato e del capitale, ma anche – e soprattutto – le capacità di azione, resistenza e autovalorizzazione delle forme di vita umane ed extraumane naturalizzate e svalorizzate. Sono queste, come canta Linton Kwesi Johnson in una canzone del 1984, a fare la storia (Making History): sono le azioni collettive di questi movimenti e l’incessante lotta per la dignità e l’autovalorizzazione che hanno contribuito alla crisi delle nature a buon mercato e, quindi, a porre le condizioni soggettive per la liberazione da questo progetto di civiltà.

Oltre l’ecologia-mondo capitalistica, oltre la giustizia climatica

Gli esiti dell’esaurimento della natura a buon mercato sono, ovviamente, incerti, così come bisogna considerarli dentro un processo che non ha un punto finale necessario. Questa incertezza può essere affrontata con gli strumenti del cosiddetto management planetario o, seguendo la critica proposta da Jason W. Moore, mediante la politicizzazione della crisi socioecologica in corso, dunque analizzandone e mettendone praticamente, oltre che teoricamente, in discussione i rapporti di forza che l’hanno prodotta, alla ricerca di alternative alla logica civilizzatoria della natura a buon mercato.

È questa la sfida che viene proposta: quella di pensare la giustizia climatica all’interno di una strategia socialista, che metta in discussione l’intreccio dei rapporti socioecologici che hanno condotto alla crisi in corso, evitando di separare la questione ecologica da quella dell’imperialismo necessario all’appropriazione delle nature a buon mercato e, quindi, il movimento ambientalista da quello contro la guerra e il militarismo. In questo senso, la definizione di giustizia climatica di Moore è vicina a quella proposta da Paola Imperatore e Emanuele Leonardi (2023, p. 19), per i quali il concetto, emerso alla fine degli anni Novanta, si è modificato nel corso del tempo sulla spinta dei movimenti sociali, giungendo a individuare un:

quadro analitico secondo cui il riscaldamento globale non designa in primo luogo una questione atmosferico-ambientale, bensì una situazione di iniquità. Non solo al modo di Severn Cullis-Suzuki, cioè come fattore abilitante rispetto alle soluzioni, “a valle”; ma anche – e soprattutto – in chiave di attribuzione di responsabilità “a monte”: coloro che più hanno contribuito a creare il problema (in generale, il Nord globale) sono anche coloro che meno subiscono le criticità a esso legate. Di converso, le aree che meno hanno storicamente emesso (in generale, il Sud globale) sono anche quelle più colpite dall’accresciuta frequenza di eventi meteorologici estremi. In questo quadro, l’innalzamento delle temperature indica simultaneamente un nuovo fronte dell’ingiustizia e un fattore di accelerazione di tutte le iniquità già esistenti.

Questa condizione di diseguaglianza socioecologica strutturale e radicale è stata associata all’apartheid. In un rapporto per le Nazioni Unite, lo Special Rapporteur Philip Alston (2019) ha esplicitamente fatto riferimento al fatto che “rischiamo uno scenario di “apartheid climatica” in cui i ricchi pagano per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti, mentre il resto del mondo viene lasciato a soffrire (United Nations 2019).

Diseguaglianza socioecologica e apartheid climatico sono i bersagli della giustizia climatica. Nell’analisi proposta in questo libro, essi sono necessari ma non sufficienti. Ciò che va messo in discussione sono, contemporaneamente, la logica e i rapporti di potere globali che riproducono questa ingiustizia. Come argomenta Moore in un seminario del 2022[3]:

perché non siamo stati disposti a collegare la nuova militarizzazione dell’egemonia unipolare americana e la crisi climatica? Se non riusciamo a mettere insieme queste cose, dovremmo fare le valigie e tornare a casa e smettere di fingere di essere interessati a fare qualcosa per la crisi climatica. […] La crisi climatica va ben oltre le questioni della carbonizzazione dell’atmosfera, della crescita economica e dei consumi e del clima sempre più volatile. Direi che, quando pensiamo al socialismo vogliamo andare oltre quello che è diventato molto di moda a sinistra, che è costruire una lista di problemi. […] Direi che dobbiamo portare avanti un messaggio che mostri la crisi climatica concretamente interrelata, che riveli come il capitalismo non sia un sistema economico, non sia un sistema sociale, ma sia un modo di organizzare i rapporti di potere, profitto e vita intorno a questa cristallizzazione molto particolare della ricchezza sociale, il capitale.

Questo invito a una visione complessiva e relazionale è coerente con la proposta del concetto di Capitalocene in alternativa a quella popolarizzata di Antropocene. Da una parte, c’è la critica al potere dell’ideologia, che, utilizzando il concetto di “antropogenico” (fatta dagli esseri umani) per riferirsi alla crisi climatica e ambientale in corso, realizza un’apologia del capitalismo, dei suoi progetti di civilizzazione fondati sulla divisione uomo-natura e della sua logica di classe e imperialista (Moore 2021c). Dall’altra parte, c’è la proposta di un concetto – quello di Capitalocene – inteso come una geopoetica, un invito a ripensare l’imperialismo, le geoculture del dominio (razzismo, sessismo e progetti di civilizzazione in primis), l’accumulazione del capitale e le lotte di classe nella e attraverso la rete della vita: in altre parole, un’alternativa storica alla crisi dell’ecologia-mondo capitalistica e del suo progetto di civiltà. Questo concetto riconosce che l’economia globale, la natura e le relazioni uomo-ambiente sono intrecciate in modi che promuovono la crescita e l’accumulazione capitalistica e, facendo questo, contribuiscono, attraverso i loro specifici sistemi di governance, alla gravità e alla complessità dei disastri e della degradazione ecologica moderni (Leonardi e Barbero 2017). Affrontare questi effetti richiede di andare oltre le politiche di settore o la lista dei problemi, come se fosse possibile individuarli e affrontarli uno alla volta separatamente, e comprendere l’interazione tra fattori politici, sociali, economici ed ecologici nel cambiamento ambientale per una strategia che individui le trasformazioni strutturali necessarie per affrontare le sfide socioambientali in corso (O’Lear, Masse, Dickinson e Duffy 2022).

I protagonisti di questa alternativa di civiltà si ritrovano nell’unità differenziata di biotariato, femminitariato e proletariato. Quest’ultimo è costituito dalla parte di popolazione mondiale che vive della vendita della propria forza lavoro, dipendente “dalla riproduzione allargata di modi di dominio politicamente e culturalmente imposti, necessari per garantire un’offerta allargata di lavoro non retribuito indispensabile per l’accumulazione infinita” (Moore 2021c, p. 746). Il femminitariato è costituito dal “lavoro riproduttivo umano non pagato” (Moore 2021c, p. 746). Il biotariato rappresenta “le reti della vita alienate e non pagate messe al lavoro per il capitale” (Moore 2021c, p. 746). Moore (2021c, p. 746) specifica che:

la metafora del Biotariato è stata coniata dal poeta e studioso Stephen Collis (2016). Il biotariato comprende tutte le cose a cui pensiamo quando sentiamo parlare di servizi ecosistemici, ma anche molti esseri umani svalorizzati sulla base dell’astrazione dominante Natura: soprattutto attraverso la razza, la nazionalità, il genere, la sessualità e così via.

Secondo Stephen Collis (2017b), il biotariato è “l’agente sociale radicale adatto all’Antropocene, o a quella che preferisco chiamare l’era del capitalismo geofisico”. Questo nuovo corpo politico è stato proposto da Collis in una poesia dal titolo “Almost Islands”, presente nella raccolta To the Barricades (Collis 2013). Spiegando brevemente questa poesia, egli approfondisce la definizione di biotariato nel seguente modo, dandole una rappresentazione più ampia dal punto di vista delle forme di vita incluse:

quella porzione di esistenza che è racchiusa come “risorsa” da e per coloro che dirigono e beneficiano dell’accumulazione di ricchezza. Quindi: i lavoratori e i comuni cittadini; la maggior parte degli animali e delle piante, compresi gli alberi e gli ecosistemi forestali e di pascolo; l’acqua; la terra, in quanto fornisce e consente la vita biologica; i minerali che si trovano sotto la superficie della terra; i “rifiuti” e i “pozzi” comuni, in cui si riversano i prodotti di scarto della produzione e dell’uso delle risorse: l’atmosfera e gli oceani. È così grande. La vita racchiusa e sfruttata di questo pianeta (Collis 2014).

Il biotariato è l’insieme differenziato delle molteplici forme della vita che hanno storicamente reso possibile l’ascesa dell’ecologia-mondo capitalistica dal lato di ciò che è stato definito e governato come Natura, dunque appropriabile in maniera utile all’accumulazione di ricchezza o eliminabile se da ostacolo a tale necessità economica e politica. Il biotariato, in altri termini, è l’insieme delle vite oggetto dell’ecologia necropolitica del capitalismo, secondo cui le vite sono appropriabili (nella forma del lavoro non pagato), sfruttabili (nelle forme del lavoro vivo da cui estrarre plusvalore) o sacrificabili (nella forma dell’eliminazione fino all’estinzione o in quanto scarti inutili) (Armiero 2021).

Il biotariato è, dunque, l’alternativa alla maniera di organizzare, governare e classificare la natura propria dell’ecologia-mondo capitalistica. Esso mette in discussione la logica imperialistica della natura sociale astratta; dunque, di reti di vita da controllare, gestire, disciplinare e subordinare da parte del management planetario all’accumulazione infinita di capitale, facendo emergere il valore negativo, cioè le “forme di natura, inclusi i movimenti sociali, che non possono essere gestiti come lo sono stati nei passati cinque secoli” (Moore 2021d, p. 25). Tuttavia, la logica imperialistica non si ferma di fronte all’emergenza di questa alternativa e la moltiplicazione delle guerre ne è una chiara manifestazione anche negli anni in corso[4], comprese quella in Ucraina iniziata nel 2022 e quella a Gaza accelerata verso nuovi obiettivi nel 2023.

Una manifestazione ulteriore della logica imperialistica si ritrova nelle politiche della scienza dominanti, nella cosiddetta Buona Scienza. Moore avanza una critica anche in questa direzione, evidenziando la necessità di:

discutere apertamente di come la Fabbrica della conoscenza non si limiti a formare e socializzare nuovi lavoratori, ma produca consenso, fornendo sia la Buona Scienza per consentire la gestione dei selvaggi, sia conoscenze frammentate la cui priorità culturale è la cancellazione di classe, lavoro e capitale dai nostri panorami interpretativi (Moore 2023, p. 31).

Per un’ecologia della rivoluzione

La politicizzazione della crisi climatica e del suo superamento riguarda le modalità complessive di governo della rete della vita planetaria. Essa investe le politiche e le logiche imperialiste così come le politiche e le logiche scientifiche e, quindi, tecnologiche. D’altronde, la loro saldatura – quella di imperialismo e scienza – si ritrova nell’estensione delle guerre e nella militarizzazione della gestione della crisi climatica, di cui la militarizzazione delle frontiere in funzione anti-migranti è un’espressione paradigmatica: quella di una pratica selettiva che separa, lungo la linea globale del colore, le popolazioni che possono vivere da quelle che possono, o devono, morire.

Una via di uscita dalla crisi climatica che voglia abbandonare la prospettiva dell’inferno planetario e dell’ingiustizia deve necessariamente affrontare il nesso militarizzazione-scienza (Lancione 2023). Essa deve mettere in discussione l’apparato militare-industriale-tecnologico che sta affrontando il cambiamento climatico come un problema di ordine, dunque secondo una prospettiva bellica e di controllo sociale, contro l’ipotesi alternativa della giustizia socioecologica. La sfida è enorme e profonda: essa si confronta con due grandi punti di vantaggio e svantaggio. Il vantaggio è dato dal fatto di imparare dalla storia che le classi dominanti sono vulnerabili ai cambiamenti climatici e, quindi, che i momenti di cambiamento climatico sono momenti di possibilità politica. Lo svantaggio è quello di sapere, al tempo stesso, che la difesa delle classi dominanti può assumere connotati di repressione e violenza, non necessariamente prevedibili nei loro esiti nell’epoca della proliferazione delle armi nucleari e chimiche. I movimenti per e oltre la giustizia climatica si stanno già muovendo e si muoveranno in futuro dentro questa opportunità: starà alla loro forza e intelligenza aggirare i vincoli della repressione con proposte politiche che rispondano alle necessità della rete della vita e a quelle dei suoi protagonisti impegnati nel lavoro quotidiano di riproduzione socioecologica.

Note

[1] Il titolo del paragrafo richiama l’articolo di Miriam Tola (2017) “Dentro e contro l’Antropocene. Sfide per il post-operaismo”, che introduce al volume 116(2) del 2017 della rivista “South Atlantic Quarterly” dedicato al tema “Autonomia in the Anthropocene”.

[2] Su questi aspetti di innovazione tecnologica e nuove frontiere si veda Pellizzoni (2023), che propone anche una rivisitazione critica del dualismo a cui Moore, come altri e altre studiose, fa riferimento.

[3] Il seminario si intitola “Climate Justice and Socialist Strategy”. È disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=2n Z9xgNn35A.

[4] Il Congressional research service (2023) ha contato 200 interventi militari dell’esercito degli Stati Uniti dal 1991 al 2018: come ha analizzato il Fletcher Center for Strategic Studies (nessuna data), “con la fine dell’era della Guerra Fredda, ci saremmo aspettati che gli Stati Uniti diminuissero i loro interventi militari all’estero, ipotizzando una diminuzione delle minacce e degli interessi in gioco. Ma questi modelli rivelano il contrario: gli Stati Uniti hanno aumentato il loro impegno militare all’estero”.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

capitaloceneCRISI CLIMATICAECOLOGIA POLITICAJason MooreNATURA