Il lato oscuro del mercato del carbonio

Dai carbon markets al carbon farming, domande irrisolte e problemi di uno dei punti chiave delle politiche sul clima.

Di Francesco Panié per il Tascabile

Per capire il mercato del carbonio può essere utile fare un salto al periodo fra il Quattordicesimo e il Sedicesimo secolo, quando era in voga un fenomeno chiamato “commercio delle indulgenze”: la chiesa rimetteva i peccati alle persone contrite in cambio di somme di denaro, poi reinvestite in opere sociali. Il materialismo in cui era caduta l’istituzione, ridotta al punto da perdonare per soldi, fu tra i motori dello Scisma protestante. Oggi le politiche per il clima si basano su presupposti simili: le imprese inquinanti possono comprare diritti di emissione e crediti di carbonio invece di modificare le proprie strutture produttive. Con il loro denaro, pagano programmi di riforestazione o investimenti in tecnologie pulite che dovrebbero generare una corrispondente riduzione di gas serra. Il prezzo per tonnellata di CO2, dettato dal mercato e non fissato da una autorità pubblica, è inferiore a quello da sostenere per chiudere centrali inquinanti e investire in impianti più moderni. Per questo i carbon markets vengono proposti come un’alternativa desiderabile rispetto alla regolamentazione diretta dei governi, oltre che altrettanto efficiente.

La finanziarizzazione del clima ha conosciuto un tale successo negli ultimi vent’anni che gli strumenti di mercato sono oggi il perno dei principali accordi globali, così come degli impegni europei e nazionali per la riduzione dei gas climalteranti. Sorprende però che, in tutto questo tempo, nessuno sia stato in grado di dimostrare che funzionano davvero. Anzi, sempre nuovi dati mettono in dubbio il contributo di questi meccanismi all’azione per il clima.

L’opportunità di comprare e vendere carbonio esiste ufficialmente dal 2005, anno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, ed è stata introdotta con l’obiettivo di invogliare le imprese dei paesi industrializzati a investire in progetti di riduzione delle emissioni nei paesi emergenti o meno sviluppati. Ѐ nato così il Meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism – CDM), popolato da società che faticavano a ripulire il sistema di produzione in patria e, per rimanere competitive e contribuire al contempo all’azione climatica, invece di investire nella propria modernizzazione hanno avuto la possibilità fare ricorso all’acquisto di questi “diritti di inquinare” generati da progetti meno impattanti nel sud globale.

Le imprese inquinanti possono comprare diritti di emissione e crediti di carbonio invece di modificare le proprie strutture produttive.

Il Meccanismo di Sviluppo Pulito ha da subito scatenato molte critiche da parte dei movimenti ecologisti. Sono fioccate negli anni le accuse di “colonialismo del carbonio”, frode e sovrastima delle riduzioni, al punto che le pratiche di finanziarizzazione del clima sono state bollate come “false soluzioni”. E in effetti, talmente larghe erano le maglie dei valutatori delle Nazioni Unite, che ad alcune imprese è bastato bruciare il metano prima liberato in atmosfera durante il processo di pirolisi del legno per ottenere il via libera alla generazione di crediti di carbonio. Ed è solo uno dei molti esempi controversi.

Ridurre la transizione ecologica ai movimenti finanziari della molecola di carbonio ha fatto sì che sovente venisse trascurata la dimensione dell’equità sociale. Perfino l’enciclica Laudato Si’ dedica un paragrafo a queste pratiche. Scrive Papa Bergoglio:

La strategia di compravendita di ‘crediti di emissione’ può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l’emissione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e facile, con l’apparenza di un certo impegno per l’ambiente, che però non implica affatto un cambiamento radicale all’altezza delle circostanze. Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e settori.

Per capire come si è arrivati a questo punto bisogna fare un passo indietro.

Uno sviluppo (poco) pulito?

La ratio dietro l’introduzione del Meccanismo di Sviluppo Pulito era che, per evitare shock economici in settori chiave dell’economia, la transizione ecologica sarebbe dovuta avvenire nella maniera meno costosa possibile. Ecco perché prevedeva questa “cooperazione” fra nord e sud del mondo nella riduzione delle emissioni. Nei paesi poveri o emergenti, il costo di interventi di sviluppo sostenibile sarebbe stato minore che nelle nazioni industrializzate, permettendo comunque di sostituire pratiche inquinanti in quei territori e produrre alla fine un taglio netto dei gas serra a livello globale. Il meccanismo prevedeva che la quota di emissioni evitate grazie ai progetti fosse poi convertita in crediti di carbonio, sotto forma di certificati di riduzione (CERs) da scambiare fra le imprese.

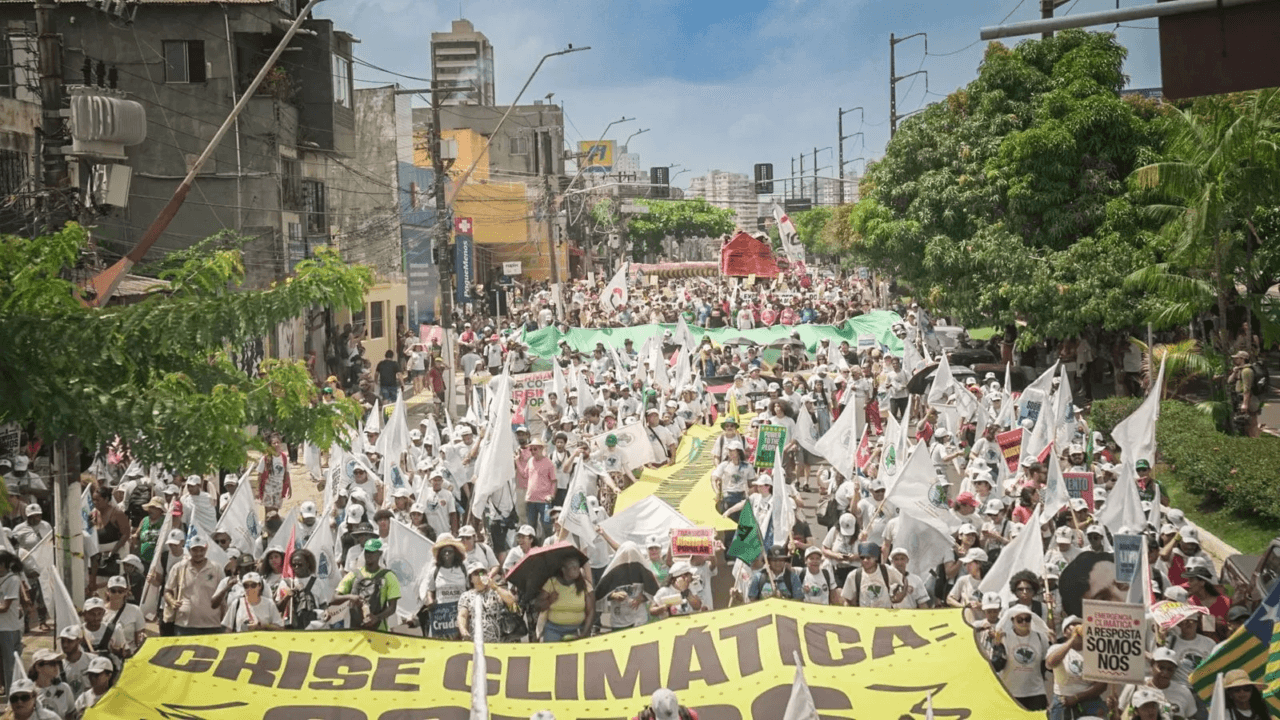

Negli anni, il board del Meccanismo di Sviluppo Pulito ha approvato mega dighe sull’Himalaya in zone a rischio sismico, privatizzazioni di aree indigene in Brasile e in Etiopia, centrali a carbone in Cina e India. Quando una valutazione fatta per la Commissione europea ha tirato le somme dopo dieci anni, i risultati hanno fatto riflettere anche dal punto di vista dell’efficacia strettamente climatica: l’85% dei progetti validati dalle Nazioni Unite sovrastimavano le riduzioni delle emissioni e spesso non producevano nemmeno un saldo positivo.

Specialmente quando legati a programmi di conservazione o attività di riforestazione, i crediti di carbonio configurano un azzardo. Spesso le aziende acquisiscono aree naturali abitate da piccole comunità, promettendo di preservare l’habitat o una particolare funzione dell’ecosistema che, dichiarano, altrimenti verrebbe compromesso.

I crediti generati e venduti sul mercato dovrebbero quindi corrispondere a un impatto ambientale evitato. Ma i dati dimostrano che finora questi progetti non hanno compensato la quantità di inquinamento che ci si aspettava, né nell’ambito del Protocollo di Kyoto, né – come risulta da uno studio pubblicato il 14 settembre – negli altri programmi istituiti dalle Nazioni Unite. Nel migliore dei casi, hanno portato guadagni rapidamente annullati o che non potevano essere misurati con precisione. Per fare un esempio, un albero a foglia larga può assorbire il corrispettivo in CO2 di un volo da Londra a New York, ma impiega cento anni per crescere. Se viene piantato con questo scopo e tagliato dopo un decennio, distrutto in un rogo doloso o colpito da un fulmine, avrà fornito crediti di carbonio senza produrre mai l’atteso beneficio ambientale.

Finora questi progetti non hanno compensato la quantità di inquinamento che ci si aspettava.

Insomma, sulla base di ipotesi opinabili sono stati approvati progetti di dubbia sostenibilità o manifesta insostenibilità, osteggiati da comunità locali costrette a lasciare terreni e foreste, private dei mezzi di sussistenza, esposte a rischi ambientali, vittime di minacce e violenze. Sulla base di queste evidenze, i critici dei mercati del carbonio accusano le imprese e i governi di aver rallentato una transizione necessaria, avallando una crescita delle emissioni a cui non corrisponde la conservazione o rigenerazione degli ecosistemi capace di compensare le esternalità.

Tuttavia, la fiducia nel commercio del carbonio come soluzione economicamente efficiente al riscaldamento globale continua a crescere. Oggi questa pratica si è diffusa e ramificata in diversi sistemi di scambio o compensazione delle emissioni, alimentando un’industria fatta di mediatori, consulenti, valutatori, certificatori, lobbisti, ONG e autorità di regolamentazione. L’Accordo di Parigi mette le basi per un rilancio globale di questo strumento, prevedendo all’articolo 6 un mercato internazionale delle emissioni che includa tutti i tipi di inquinamento e compensazione. I negoziati sulle regole di funzionamento sono complessi e hanno fatto fallire la COP25 di Madrid, perché paesi come Brasile vogliono traghettare nell’articolo 6 tutte le scappatoie del Meccanismo di Sviluppo Pulito. Lo slittamento di un anno della COP26, provocato dalla pandemia di COVID-19, crea un interregno in cui lo schema verrà sospeso, in attesa di finalizzare le norme che regoleranno il nuovo mercato del carbonio.

Il teorema del costo sociale

L’idea di offrire un’alternativa di mercato ai settori produttivi per aiutarli a gestire le esternalità negative ha radici lontane. Già negli anni Sessanta, infatti, economisti britannici e statunitensi si interrogarono su come rendere meno oneroso il rispetto per le aziende dei parametri ambientali. Erano anni in cui la regolamentazione diretta da parte delle autorità pubbliche stava perdendo consenso a favore di una primazia del mercato come attore in grado di gestire al meglio le relazioni fra sistema economico, ambiente e società.

Di grande importanza in quel periodo fu il pensiero di Ronald Harry Coase, padre del “teorema del costo sociale”. Nato in Inghilterra nel 1910 e poi naturalizzato statunitense, Coase visse 102 anni vincendo un Nobel nel 1991. Il teorema da lui proposto presupponeva che il costo sociale (e quindi anche ambientale) di una attività potesse essere pagato negoziando diritti di proprietà fra diversi attori. Si tratta di una variazione del principio “chi inquina paga”, nato con propositi “punitivi” e incarnato ad esempio dalla carbon tax. Trasformando l’esternalità negativa in un diritto, Coase gettò le basi per un meccanismo diverso, che prevedeva il commercio dei permessi di inquinare invece del pagamento di un’imposta. Il mercato libero era – nel suo teorema – lo spazio in cui doveva realizzarsi la trattativa fra chi compra e chi vende, l’arena in cui si sarebbero concretizzate le scelte più efficienti ed eque.

L’idea di offrire un’alternativa di mercato ai settori produttivi per aiutarli a gestire le esternalità negative ha radici lontane.

Altri economisti dopo Coase hanno animato questo filone di pensiero: così, le sperimentazioni locali negli Stati Uniti avviate sotto la presidenza di Richard Nixon nel 1970 divennero prassi consolidata con il Clean Air Act del 1977. Vent’anni dopo, i mercati dell’inquinamento facevano il salto nella legislazione internazionale con il Protocollo di Kyoto.

In parallelo, anche l’Unione europea progettava quello che ancora oggi è il più compiuto sistema di scambio delle emissioni (EU Emission Trading System – ETS). Entrato in funzione nel 2005, opera in maniera differente dal Meccanismo di Sviluppo Pulito, anche se fino alla fine di quest’anno i crediti generati nell’ambito di Kyoto saranno commerciabili anche nel mercato europeo.

Mercato drogato

L’ETS coinvolge circa dodicimila impianti industriali nei settori siderurgico, cementiero ed energetico. Di recente, anche i voli intraeuropei sono entrati nello schema che si configura come la più importante politica climatica dell’UE: quasi la metà delle emissioni prodotte nel vecchio continente è coperta dall’ETS. La riduzione dovrebbe avvenire mettendo un tetto ai gas serra totali e incoraggiando lo scambio di quote di emissione fra gli attori coinvolti, in modo che quelli più inquinanti acquistino crediti dagli altri. Sempre in teoria, il progressivo abbassamento del tetto fissato dalle istituzioni dovrebbe generare un aumento del prezzo della tonnellata di carbonio, spingendo le industrie a investire nell’innovazione sostenibile degli impianti piuttosto che pagare il costo dei permessi di inquinare.

La relazione della Corte dei Conti europea di qualche settimana fa ha tuttavia certificato che il meccanismo non funziona e che le riforme proposte non basteranno a renderlo efficace. Il rapporto descrive come, dalla sua nascita ad oggi, l’ETS non abbia promosso la decarbonizzazione e abbia rallentato anzi una transizione sempre più urgente. La Commissione europea, per paura che le industrie più inquinanti decidessero di delocalizzare a fronte di un aumento dei costi produttivi, ha insufflato una grande quantità di quote gratuite nel mercato determinando – in congiuntura con la crisi economica del 2008 – il collasso dei prezzi della CO2. Dopo aver sfiorato lo zero nei momenti peggiori, oggi una tonnellata di carbonio costa intorno ai 25 euro. Secondo le previsioni della Banca Mondiale, per stimolare investimenti in tecnologie meno impattanti il prezzo dovrebbe oscillare fra i 50 e i 100 dollari, mentre il Fondo Monetario Internazionale fissa l’asticella a 75. Una valutazione dell’IPCC contempla un prezzo del carbonio compreso di 181 dollari a tonnellata, mentre uno studio uscito su Science nel 2017, propone di aumentarlo a 400 dollari entro il 2050.

Il sistema di scambio delle emissioni europeo, non solo ha impedito una crescita dei costi dell’inquinamento sufficiente a innescare la transizione energetica, ma si è trasformato in una fonte di guadagno.

Siamo molto distanti da quei lidi: in Europa le assegnazioni gratuite hanno fortemente compromesso la crescita dei prezzi, anche se si era detto di utilizzarle con cautela. Il meccanismo doveva basarsi sulle vendite all’asta delle quote, i cui proventi avrebbero finanziato misure climatiche nei paesi membri. Tuttavia, fino ad oggi i permessi distribuiti a pioggia hanno coperto per buona parte le necessità delle imprese, che hanno evitato le aste quando possibile e monetizzato le quote ottenute gratis, registrando 27 miliardi di profitti dal 2008 al 2014. L’ETS, dunque, non solo ha impedito una crescita dei costi dell’inquinamento sufficiente a innescare la transizione energetica, ma si è trasformato in una fonte di guadagno. La politica europea ha cercato di riparare le disfunzioni: la riforma che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno prevede il ritiro dal mercato di una parte dei permessi gratuiti che contribuiscono a tenere eccessivamente basso il prezzo del carbonio. Per la Corte dei Conti europea, tuttavia, è ancora troppo poco, perché più del 40% delle quote disponibili saranno elargite da Bruxelles senza aver condotto un’analisi dei risultati. Finora, infatti, la Commissione europea ha sostenuto la distribuzione gratuita come argine alla delocalizzazione e metodo per promuovere comunque una maggiore efficienza energetica. Ma non ha mai commissionato valutazioni che confermassero questa teoria.

Secondo Refinitiv, l’insieme dei mercati del carbonio attivi su scala locale, regionale o continentale, nel 2019 ha visto un volume di scambi pari a 194 miliardi di dollari. Nell’ETS europeo avvengono l’80% dei commerci e, pur mancando importanti prove a sostegno della sua efficacia, il piano europeo sul clima che aggiorna gli obiettivi al 2030 affida al carbon trading un ruolo sempre maggiore. Nei documenti scritti dalla Commissione europea si legge che l’ETS avrebbe infatti dimostrato di essere “uno strumento efficace per ridurre le emissioni”. L’espansione, prevista meno in dettaglio già dal Green Deal, sarà legata ad un inserimento nel mercato del settore navale, residenziale e del trasporto su gomma. La proposta per allargare il meccanismo dovrebbe arrivare entro giugno 2021 e anche questa volta, scrive Bruxelles, “servirà un significativo numero di quote gratuite”.

Coltivare carbonio

Ma la nuova frontiera della finanziarizzazione del clima è il suolo: negli Stati Uniti e in Europa il dibattito sta crescendo intorno alla possibilità di trasformare gli agricoltori in “custodi del carbonio”. L’idea alla base del carbon farming è che la fotosintesi agisce come una pompa, estraendo CO2 dall’aria tramite le piante e convertendola in zuccheri che vengono immagazzinati in foglie, steli, radici e infine espulsi nel suolo. La speranza è che gli agricoltori possano aumentare, dietro incentivo, la quantità di carbonio assorbita dai terreni. Si tratterebbe di mettere in atto pratiche come le colture di copertura (cover crops) o l’utilizzo della seminatrice al posto di lavorazioni che smuovono eccessivamente il suolo liberando CO2.

Secondo la proposta della Commissione UE, le pratiche agricole che rimuovono la CO2 dall’atmosfera dovrebbero essere ricompensate tramite due linee: la politica agricola comune (PAC) e un nuovo sistema di mercato, separato dall’ETS. La proposta non manca di sottolineare che le rimozioni da parte del settore primario dovranno essere certificate in base a regole solide e i pagamenti subordinati a queste certificazioni. Finora però, come abbiamo raccontato in apertura di questo articolo, i tentativi di creare schemi di compensazione delle emissioni basati sulla gestione di foreste o risorse naturali si sono rivelati inaffidabili: oltre alla difficoltà di certificare l’integrità ambientale di queste pratiche, esse hanno lasciato una scia di sangue e violazioni dei diritti. Se in Europa il rischio di queste derive è meno alto, permane però lo spettro di un cattivo conteggio delle rimozioni e il sospetto di un’ennesima scappatoia per le aziende più inquinanti, che potranno utilizzare l’agricoltura come veicolo per “compensare” le proprie emissioni, acquistando crediti sotto forma di certificati negoziabili.

I sostenitori del commercio di emissioni sono convinti che, prima o poi, il costo delle compensazioni salirà al punto da rendere più conveniente per l’industria investire in processi produttivi meno inquinanti. Nel frattempo, le aziende agricole che generano crediti con pratiche di rigenerazione del suolo saranno incentivate a farlo, perché vedranno i loro sforzi ricompensati. Negli USA sono già partiti i progetti pilota per arrivare a scalare soluzioni di questo genere, mentre il Growing Climate Solutions Act – che mira a fornire il primo quadro normativo per il meccanismo – è al vaglio del Congresso e gode di sostegno bipartisan.

Permane lo spettro di un cattivo conteggio delle rimozioni e il sospetto di un’ennesima scappatoia per le aziende più inquinanti.

L’agricoltura del carbonio occhieggia agli ambientalisti, ai piccoli e medi produttori e promette nuovi mercati sia per le imprese inquinanti che per le organizzazioni che assumono il ruolo di arbitro. Ma resta il problema di fondo: non ci sono prove che funzionerà come promesso. In tutto il mondo i terreni agricoli hanno la capacità di immagazzinare miliardi di tonnellate di anidride carbonica l’anno. Tuttavia, c’è ancora incertezza su quali tecniche di coltivazione funzionino e in che misura, così come non è uguale la risposta che si ha con diversi tipi di suolo, diverse profondità, topografie, varietà di colture e condizioni climatiche. Non è chiaro nemmeno se le pratiche possano essere svolte per lunghi periodi e su vasta scala nelle aziende agricole di tutto il mondo senza ridurre la produzione alimentare, e non c’è accordo sull’accuratezza dei metodi di misurazione e certificazione. Secondo la FAO, per sviluppare l’infrastruttura necessaria a monitorare, rendicontare, verificare le metodologie e convertire le riduzioni delle emissioni in crediti di carbonio bisognerebbe spendere intorno ai 4 miliardi di euro.

Queste incertezze complicano ulteriormente le sfide già note e ben documentate a cui ogni programma di compensazione del carbonio ha dovuto far fronte. Gli studi hanno spesso riscontrato che questi sistemi possono sostanzialmente sovrastimare le riduzioni, poiché le pressioni economiche e politiche spingono tutte verso l’emissione del maggior numero possibile di crediti di carbonio. Le imprese investono se hanno un ritorno, i certificatori sono pagati dalle imprese, le politiche sono esposte all’influenza dei settori produttivi e tendono a lasciare aperti spiragli di “flessibilità”, che non di rado diventano voragini. Questi programmi possono quindi creare opportunità di truffe e greenwashing, minando i progressi reali sul cambiamento climatico o viceversa alimentando attività speculative di conversione dei terreni agricoli in piantagioni di alberi, che assorbono più anidride carbonica rispetto alle colture da cibo.

Mentre Bruxelles mette a punto la sua strategia per il carbon farming, restano aperte molte domande: chi scriverà i protocolli e istituirà gli standard per lo stoccaggio di carbonio? Che metodologia sarà utilizzata? Chi dovrà certificare i progetti sarà lo stesso attore poi titolato a vendere i crediti alle imprese? Chi svolgerà i monitoraggi su migliaia di imprese agricole? Infine, se lo stoccaggio per essere efficace deve durare almeno un secolo, è giusto erogare crediti oggi per un’opera che avrà effetto fra cento anni con tutta l’incertezza che questo comporta? Se le pratiche rigenerative vanno avanti per qualche anno e poi si interrompono, non si rischia di sovrastimare gli effetti positivi?

Gran parte della ricerca sul carbonio nel suolo rileva che gli assorbimenti differiscono a seconda dei tipi di suolo e di altre condizioni al contorno. Le differenze non si vedono soltanto da regione a regione, ma fra un appezzamento e l’altro. Quindi è difficile sviluppare qualsiasi modello capace di spiegare questa variabilità intrinseca. L’approccio migliore potrebbe essere semplicemente quello di pagare direttamente gli agricoltori che mettono in campo buone pratiche per migliorare la salute del suolo e ridurre gli impatti ambientali, pensando a qualsiasi ulteriore stoccaggio di carbonio come un gradito co-beneficio, non un’attività con cui bilanciare l’inquinamento di altri settori economici.

Francesco Panié è un giornalista ambientale. Si occupa di ricerca e comunicazione per l’associazione Terra! e collabora con giornali e riviste scrivendo di ecologia, clima, agricoltura e commercio internazionale.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.