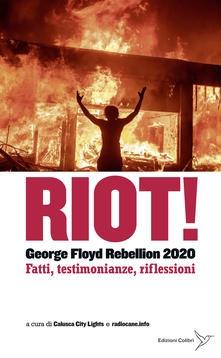

Il secolo dei riot

L’immagine è quella di un incrocio anonimo di una metropoli qualsiasi, forse ai margini di una manifestazione. Un gruppo di poliziotti insegue una ragazza, la circonda e comincia a manganellarla senza un motivo apparente. Un reporter corre verso di loro, la telecamera filma la scena. Un altro poliziotto lo spintona, cerca di interrompere le riprese. Grida, botte. Il giornalista viene sbattuto per terra ma si rialza e registra la carica lanciata contro i passanti. Urla, insulti.

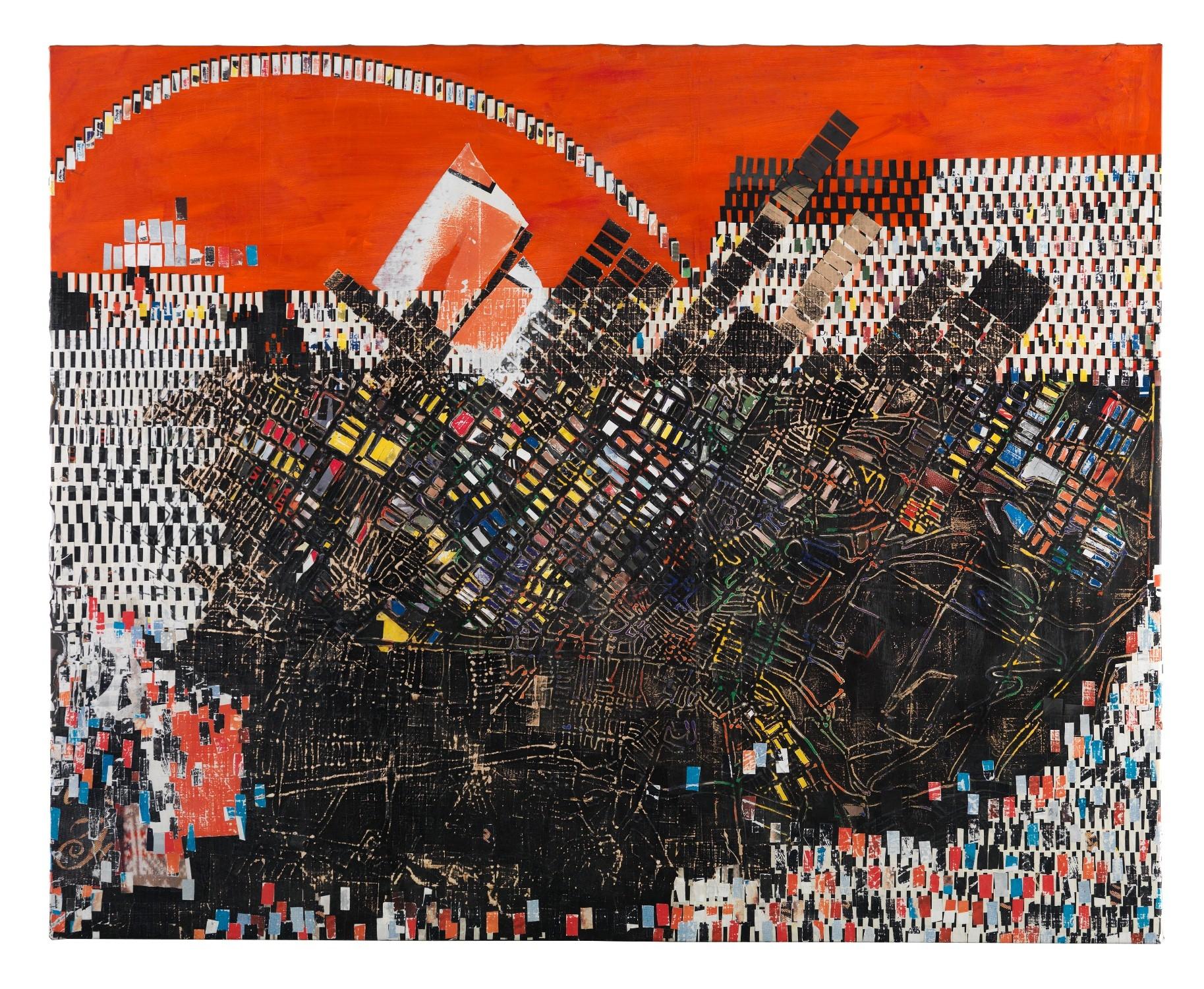

L’episodio specifico si è verificato a Rio de Janeiro, ma sarebbe potuto tranquillamente accadere anche a Parigi, Londra, Madrid, Atene, Sofia, Stoccolma, Belfast e molte altre città ancora. Dal 2011 a oggi, infatti, abbiamo assistito a una sequela impressionante di sommosse e rivolte. Siamo stati sommersi da immagini di molotov che vibrano nell’aria, lacrimogeni sparati sulla folla, giovani incappucciati che lanciano pietre, vetrine spaccate, pestaggi della polizia, macchine incendiate, edifici dati alle fiamme, maschere antigas e città messe a ferro e fuoco.

Quest’estate, ad esempio, le rivolte in Turchia, Egitto, Brasile e—in misura minore—Bulgaria hanno monopolizzato l’agenda mediatica internazionale, salvo poi sparire in fretta e furia non appena le piazze si sono svuotate o sono state sgomberate con la forza. E se da un lato la copertura degli eventi di strada è stata ridondante, dall’altro è mancata (quasi) completamente un’analisi seria che decodificasse le ragioni della rivolta, all’apparenza incomprensibili o ingiustificate.

Uno dei primi studiosi ad accorgersi della portata globale e (sotto certi aspetti) inedita di questo fenomeno è stato Alain Bertho, professore di antropologia all’Università di Parigi 8, che nel 2009 ha scritto il saggio Le temps des émeutes [Il tempo delle sommosse]. Per Bertho i riots del ventunesimo secolo hanno poco a che spartire con “le forme arcaiche della rivolta” o con le proteste degli anni Settanta; al contrario, la sommossa contemporanea è “una dimensione inevitabile di questo presente che ci scuote e ci acceca, una chiave di lettura necessaria della nostra epoca.”

Abbiamo chiesto a Bertho perché i giovani d’oggi lanciano molotov e spaccano vetrine, mentre i poliziotti lanciano lacrimogeni e spaccano i denti dei giovani d’oggi.

VICE: Innanzitutto una domanda di carattere generale. Come possiamo classificare fenomeni così diversi, rivolte che si sono verificate in tempi e luoghi distanti fra loro, con la categoria unica di riot ?

Alain Bertho: Avete ragione: bisogna diffidare di qualsiasi categorizzazione affrettata. Ciò che osserviamo dall’inizio del secolo è una crescita, a livello globale, di rabbie collettive senza obiettivi strategici, di passaggi all’azione quasi disperati. Il repertorio di questi gridi di rabbia è piuttosto simile da un capo all’altro del pianeta, dall’incendio di un’automobile all’uso delle reti informatiche. Le circostanze dello scoppio delle ostilità sono varie ma ricorrenti (la morte di un ragazzo, il taglio dell’elettricità in un palazzo, delle elezioni truccate). In un secondo tempo, i conflitti sociali classici hanno adottato—poco a poco—il repertorio della sommossa, la sua soggettività. Le parole utilizzate per definire queste “esplosioni” sono variabili. Nei paesi francofoni viene spesso utilizzata la parola émeute, comparabile al riot dei paesi anglofoni; in spagnolo si preferisce disturbios. Ogni lingua mobilita a suo modo il vocabolario esistente.

Qual è l’attitudine dei media rispetto ai riots? Perché ignorano il fenomeno o, quando questo assurge finalmente all’onore della cronaca, viene analizzato in maniera grossolana e imprecisa?

I media, come tutti gli attori istituzionali, vedono questi avvenimenti dall’esterno e si pongono raramente la delicata questione della soggettività dei rivoltosi, del loro messaggio. La sommossa non è dunque evocata per ciò che è, ma per il posto che gli si potrà assegnare nello spettacolo mediatico: sensazionalismo degli incendi e dei saccheggi, messa in scena del discorso securitario del potere, islamofobia…Esistono delle eccezioni, come l’ottima inchiesta condotta dal Guardian sui riots inglesi dell’agosto 2011. Così dei piccoli incidenti possono essere messi in rilievo, mentre delle ondate massicce, come quelle che riguardano regolarmente il Bangladesh, i pogrom di cui sono vittime i musulmani in Birmania o gli scontri durante le mobilitazioni studentesche di cui è teatro il Cile da oltre tre anni rimangono discretamente sullo sfondo, raramente evocati dalla stampa internazionale.

Perché questo silenzio? Parlando dei casi che hanno fatto le prime pagine dei giornali recentemente (Brasile, Turchia, Bulgaria), qual è stata la particolarità che ha permesso di bucare il muro di gomma, di “fare notizia”?

È bene sottolineare questo punto: i media non fanno informazione. L’informazione è a disposizione di chiunque, su internet. I media fanno “attualità”, cronaca. Decidono di cosa bisogna parlare e cosa deve restare nell’ombra. È questa la logica della società dello spettacolo annunciata e denunciata da Guy Debord ormai mezzo secolo fa. Persino le immagini amatoriali di cui i media vanno ghiotti sono “ri-masterizzate” e “ri-sceneggiate” a loro profitto: censura delle scene più dure, eliminazione del suono originale (tranne i colpi di arma da fuoco) a scapito di un commento ridondante.

Lei ha scritto nel suo libro: “Al di là della situazione materiale in cui versano, è il rifiuto reiterato di qualsiasi riconoscenza che determina il passaggio all’azione.” Questo “passaggio” è cosciente o incosciente? Quale avvenimento può scatenare la rivolta?

Ci si interroga raramente sulla moltitudine di decisioni individuali che, insieme ma non di concerto, scatenano una sommossa. Chi prende certe decisioni lo fa sapendo ragionevolmente a quali pericoli fisici e legali va incontro. Ma la rabbia è più forte della paura. Non vi è, in questa decisione, alcuna speranza razionale di conquistare qualcosa. Sa bene che subirà una repressione senza pietà. Intuisce persino che l’azione intrapresa potrà essere usata come argomento per un inasprimento delle politiche securitarie.

È ciò che io chiamo l’assenza di una prospettiva strategica. Certi atti sono un messaggio—lo stesso che non si riesce più a far passare a parole, per mancanza di un interlocutore—che segue alla mancata considerazione della parola, dei problemi, dell’esistenza stessa delle persone, che poi esplodono in quel modo. La sommossa è dunque, innazitutto, il grave sintomo di una crisi dello Stato e della democrazia.

Paul Mason, giornalista della BBC, ha scritto in un articolo sul suo blog: “Il linguaggio e le zone temporali cambiano ma, dalla Turchia e la Bulgaria al Brasile, la simbologia della protesta è sempre di più la stessa.” È d’accordo?

È successo qualcosa, nel 2011, che va ben al di là della Primavera araba e del movimento Occupy. È nata una nuova generazione che, a ogni latitudine del globo, ha adottato un nuovo repertorio e una nuova forma di mobilitazione di massa. A differenza della gioventù tunisina o egiziana, questa generazione non vede nella presa del potere l’alfa e l’omega dell’azione collettiva. Ma, come in Tunisia e in Egitto, quest’ultima ha imparato ad andare al di là della sommossa; è in grado, oggi, di articolare gli atti (lo scontro, ma anche l’occupazione in massa) e le parole per farsi ascoltare da quegli stessi poteri che reputa massicciamente corrotti. Seppur in circostanze nazionali diverse, è la stessa onda quella che tocca oggi la Bulgaria, il Brasile o la Turchia.

Lei ha scritto nel suo libro: “L’emanazione di politiche pubbliche destinate a riassorbire le cause [dei riots] non costituisce una vera politica ed evita raramente la ricorrenza degli incidenti.” Perché? Che attitudine “positiva” possono (devono) adottare lo Stato, il governo, la municipalità etc?

Gli Stati stessi sono intrappolati nella spettacolarizzazione della politica, della quale i media non sono gli unici attori. Presi nella rete della mondializzazione finanziaria, essi rendono conto più facilmente ai mercati che non al loro popolo, perdendo così una parte della loro legittimità. La maggior parte di loro cerca una legittimità alternativa nella paura, nella guerra interna e nella politica securitaria. Poco importa il messaggio popolare. Quello che importa è la strumentalizzazione securitaria di ciò che verrà trattato come un disordine imperdonabile. I governi che reagiscono in modo diverso sono rari. Abbiamo visto come, in Brasile, Dilma Rousseff abbia tentato di rinnovare il dialogo. Il regime cinese ha una posizione singolare e piuttosto stupefacente. Se la repressione è sempre senza pietà, tuttavia è spesso seguita da un tentativo di risoluzione del problema di fondo: aumento dei salari, arresto dei poliziotti macchiatisi d’ingiustizie e dei dirigenti locali corrotti, nuova regolamentazione delle espulsioni…

Le manifestazioni in Turchia sono cominciate per la minaccia di demolizione di un parco; in Bulgaria, dopo la nomina del capo dei servizi segreti sospettato di collusione con la criminalità organizzata; in Brasile, a causa dell’aumento del prezzo dei trasporti pubblici. Le sommosse hanno preso piede solo dopo la—brutale—repressione della polizia o c’è un’altra causa?

Ciò che gli Indignados spagnoli avevano posto in testa alle loro preoccupazioni, ovvero la corruzione della politica, è causa universale di insurrezione. Tale corruzione, strettamente legata al peso delle logiche finanziarie mondiali all’interno degli stessi Stati, assume delle forme diverse di nazione in nazione. C’è la corruzione diretta e personale, il peso delle organizzazioni criminali e mafiose sull’apparato statale ma anche l’azione congiunta dei poteri pubblici e dei poteri finanziari che speculano sulle zone urbane. Perché è la città, oggi, a generare investimenti e profitti impressionanti. È contro questa speculazione imposta che si sono rivoltati i giovani di Istanbul e Rio.

In Grecia e in Spagna si è assistito a un numero incredibile di sommosse, al contrario, in altri paesi europei abbiamo avuto solo delle piccole “esplosioni”, come i riots di Londra o il 15 ottobre 2011 in Italia. Qual è la causa di tali differenze? È legato solo alle specifiche condizioni economiche dei diversi paesi?

Dal 2011 vediamo chiaramente delinearsi due scenari differenti. Nello scenario inglese si è optato per mantenere la gioventù “popolare” in isolamento. Tale scenario favorisce la manipolazione securitaria degli incidenti da parte del governo in carica. Ma le insurrezioni tunisine ed egiziane hanno mostrato un’altra via: quella dell’assembramento, attorno a questa gioventù popolare, d’altre frange di giovani e di altre generazioni. È quanto è accaduto in Grecia, in Brasile, in Turchia. La situazione del paese non è indifferente ma pare che la demografia e la piramide delle età giochino comunque un ruolo.

Nell’ultimo mese la situazione in Egitto è radicalmente cambiata. Secondo lei, possiamo ancora parlare di riots o siamo piuttosto davanti a una situazione di pre-guerra civile?

La sequenza di sommosse che conosciamo da una decina d’anni a questa parte sottolinea la crisi della democrazia e della legittimità degli Stati. La Tunisia e l’Egitto hanno sperimentato questa crisi nel giro di qualche mese. La questione che si pone, per loro come per noi, è “l’avvento” di una nuova figura del potere pubblico che apra al bene comune e non escluda nessuno. In mancanza di tale avvento che rischia di manifestarsi in maniera dolorosa, i due principi che si contendono la legittimità del potere sono la forza delle armi e la forza di Dio, la politica securitaria e/o la politica dei costumi. Si parlava, un tempo, dell’alleanza tra “l’esercito e la Chiesa”. In Egitto si fanno la guerra e la vittima è una sola: il popolo egiziano che si divide e si affronta da solo. Quando lo Stato non ha più legittimità per unire il popolo, quando i dispositivi di rappresentazione elettorale non funzionano più, sono le persone che si scontrano tra di loro. Questo tipo di sommossa è in aumento, non soltanto in Egitto.

“La sommossa, il gesto irrazionale di mettere in pericolo la propria vita, è una manifestazione della vita stessa, di un’ultima resistenza.” I riots sono, secondo lei, un fenomeno “positivo” all’interno della società contemporanea? Possiamo parlare della sommossa come del linguaggio universale della gioventù urbana?

La sommossa è principalmente un linguaggio per difetto. Se la rivolta fa avanzare il mondo, la sommossa è anche il sintomo delle sue difficoltà. Quello che bisogna sperare è che ciò che è successo nel 2011 si prolunghi e si amplifichi: una capacità collettiva di mobilitarsi, riunirsi e parlare insieme per farsi ascoltare, come a Istanbul o a Rio. L’émeute segna la fine dei dispositivi politici moderni del diciannovesimo e del ventesimo secolo. Si tratta di inventare la politica dei secoli a venire. La nuova generazione, urbana e iperconnessa, sembra impegnata a farlo.

da vice

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.