L’opera aperta di Marx: un pensiero della totalità che non si fa sistema

Recensione del libro di Paolo Favilli, A proposito de “Il Capitale”. Il lungo presente e i miei studenti. Corso di storia contemporanea, Franco Angeli, Milano 2021.

Di Fabio Ciabatti per Carmilla

Marx non può essere considerato un classico. Sono troppe le passioni che ancora suscita la lettura dei suoi scritti per la radicalità della loro critica al sistema capitalistico. Ma c’è di più. Marx rimane un nostro contemporaneo per il carattere aperto della sua opera che, ancora oggi, ci consente di dipanare il filo dei suoi ragionamenti in molteplici direzioni utili per indagare le radici del nostro presente, anche al di là degli originari programmi di ricerca del rivoluzionario tedesco. Per comprendere questo carattere di apertura, sostiene Paolo Favilli nel suo ultimo libro A proposito de “Il capitale”, bisogna prendere in considerazione il rapporto tra la teoria marxiana e la storia, in un duplice senso. Da una parte bisogna comprendere fino in fondo la “fusione chimica” tra due dimensioni teoriche, quella economica e quella storica, che si intrecciano profondamente nella sua opera e in particolare ne Il capitale; dall’altra occorre capire come le vicende storiche concrete, e in particolare quelle del movimento operaio, abbiano inciso sulla ricezione, l’interpretazione e l’utilizzo del testo marxiano.

Per quanto riguarda il primo punto, bisogna partire dal fatto che per Marx dietro a ogni categoria, anche la più astratta, c’è sempre una realtà concreta storicamente determinata, mai una realtà universale e eterna. La ricerca della logica specifica dell’oggetto specifico non può prescindere da un’incessante messa a punto degli strumenti concettuali che, per essere adeguati, devono con continuità consumare produttivamente una grande quantità di dati empirici.

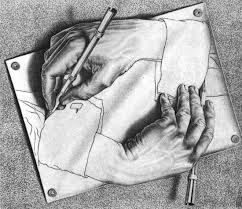

D’altra parte Marx non è certo un empirista. Il capitale è, senza dubbio, un lavoro pensato attraverso la categoria di totalità anche se, ed è questo il punto su cui insiste l’autore, non si chiude mai nella costruzione di un sistema. L’opera del rivoluzionario tedesco è un “non finito” che combina Prometeo e Sisifo.

Sforzo prometeico per abbracciare un insieme di relazioni tendenzialmente “totale” e nel contempo necessità di ritorni, ripartenze, modifica degli strumenti analitici per la comprensione della realtà del capitale in perpetuo mutamento.1

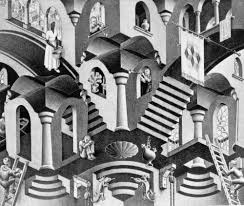

Detto altrimenti il pensiero di Marx è un pensiero della complessità, intendendo questa categoria in due delle sue principali accezioni:

“complessità” come realtà multiforme, complicata, e “complessità” come realtà “complessiva”, un insieme costituito da parti intenzionalmente legate. … . Le parti non possono essere comprese se non nella prospettiva del tutto, e il tutto senza opera di ricerca empirica, teoricamente fondata, sulle specificità delle singole parti.2

Una complessità che possiamo vedere con chiarezza quando Marx si dedica allo studio di alcune aree coloniali e di marginalità nello sviluppo del capitalismo-mondo. Posto di fronte alla domanda del ruolo della comunità rurale russa per lo sviluppo del socialismo, Marx non fa predizioni sul corso necessario della storia, ma risponde con una serie di frasi ipotetiche. Solo se si fossero realizzate alcune condizioni storico-politiche per l’evoluzione della comunità di villaggio in un contesto di più alta civiltà si sarebbero potute materializzare traiettorie storiche diverse da quelle studiate nel caso del first comer (l’Inghilterra) e che erano servite come base per la costruzione del modello astratto marxiano.

Né la dissoluzione dell’obscina, né il suo sviluppo “come elemento rigeneratore” sono iscritte in una “fatalità” storica, bensì in una contingenza storica in cui operano elementi di determinismo, i diversi lineamenti di una storia di lungo periodo, e altri di volontarismo: le scelte politiche possibili.3

Nell’approccio di Marx, dunque, non abbiamo solo a che fare con la storia, ma anche con il presente come storia. Un presente il cui studio ci permette di conoscere il ventaglio di possibilità che ragionevolmente ci si può attendere dalle logiche dei processi in atto.

Ciò detto, non bisogna mai dimenticare che il Marx della maturità è soprattutto un economista politico. Tutto sta nel comprendere la peculiarità della sua concezione di questa materia. L’ambiente economico è sicuramente il primo piano del capitalismo, ma non è “disincarnato”. La riproduzione di rapporti sociali è comprensibile solo tramite l’indagine delle specifiche relazioni tra i membri della “società borghese”, gli “uomini in carne ed ossa”, e la catena delle mediazioni che li collega ai processi di accumulazione. Senza mai dimenticare il ruolo decisivo assegnato alla riproduzione delle forme ideologiche e di coscienza necessarie alla prosecuzione del processo di valorizzazione del capitale. La filosofia non è la strada principale per la critica marxiana delle categorie analitiche dell’economia classica, ma per questa critica rimane importante la “propedeutica dei concetti” e dunque l’utilizzo di una qualche forma di pensiero filosofico, principalmente di tipo epistemologico.

Solo grazie a una concezione così articolata è possibile porre all’economia “questioni di senso”, cosa che sarebbe insensata per la stragrande maggioranza degli attuali economisti. In questo contesto, per esempio, si può porre il problema dell’alienazione. Una questione che il giovane Marx pone in termini filosofici, ma che non scompare, pur tramutandosi, nel maturo critico dell’economia politica. Non bisogna però considerare l’alienazione come una situazione di scissione da un astratto ente generico, da una natura umana intesa in senso essenzialistico. Essa, piuttosto, va intesa come lo scontro, lo iato che si apre, all’interno della stessa modernità, tra le spietate logiche dell’accumulazione capitalistica e le potenzialità di realizzazione individuale e collettiva dischiuse dallo sviluppo delle forze produttive promosso dal capitale. Leggere il presente come storia apre alla comprensione delle diverse possibilità di emancipazione che si danno nel nostro mondo per le quali, però, non c’è alcuna garanzia di realizzazione. Consente di vedere lo scarto tra attualità e potenzialità del nostro presente.

Da quanto fin qui detto appare chiaro che l’idea, spesso ripetuta, del marxismo come Bibbia del movimento operaio è quanto di più lontano possa esserci dagli obiettivi e dal metodo scientifico di Marx. Eppure questa idea è al tempo stesso vera se consideriamo la storia effettiva di un movimento che, nel momento della sua nascita, sentiva il bisogno di una conferma “scientifica”, di una garanzia “in ultima istanza” del suo “giusto” operare nella storia. E con questo arriviamo al secondo punto relativo al rapporto tra Marx e la storia cui abbiamo accennato all’inizio. Questo uso spesso distorto delle categorie di Marx si inscriveva comunque in un processo di crescita delle organizzazioni operaie e di consolidamento della loro autoconsapevolezza. Un processo che rientrava senza dubbio negli intendimenti di Marx. Il fraintendimento della sua opera, paradossalmente, era sempre una forma di marxismo.

Alla fine dell’Ottocento, quando la maggioranza dei partiti socialisti si stavano costituendo dandosi un’identità “marxista”, il clima culturale e politico favoriva le logiche dell’“assoluta opposizione”. In molti paesi d’Europa nei loro confronti erano in vigore leggi fortemente restrittive, fino alla completa messa fuori legge. Anche i socialdemocratici tedeschi, con una struttura solidissima e molti parlamentari tra le loro fila, si trovavano nella condizione di una nazione separata all’interno dello Stato. Non sorprende dunque che si sviluppasse una sorta di socialismo “integrale” che si proponeva di elaborare strumenti concettuali a partire da una propria filosofia, una propria economia politica, una propria sociologia ecc. Un processo di separazione culturale di cui l’asse portante era il marxismo inteso non come una teoria del capitalismo, ma come una concezione complessiva del mondo che consentiva di individuare le tappe per l’affermazione del socialismo all’interno della società capitalistica.

I protagonisti del marxismo diventano movimenti sociali, movimento operaio organizzato, partiti socialisti, comunisti, poi addirittura “Stati socialisti”. Si tratta di marxismo strutturato che risponde a precise contingenze storiche. Semplificando, ma non troppo, si può dire che ciascuna delle “strutture” che ha necessità di assumere una “identità” marxista, s’inventa il marxismo di cui ha bisogno.4

Infine, a partire dalla rivoluzione russa, evento del tutto interno alla Grande guerra, il comunismo del Novecento assume per decenni le caratteristiche del “comunismo di guerra”. E la stessa lettura de Il capitale è soggetta alle leggi belliche. La correttezza della strategia politica e, talvolta, anche delle svolte tattiche, doveva essere dedotta direttamente dall’analisi scientifica. Arrivati a questo punto una “errata” interpretazione di Marx poteva portare alla fucilazione. Con il farsi stato del marxismo assistiamo ad uno scarto decisivo rispetto alla storia precedente che forse andrebbe sottolineato con maggiore forza di quanto faccia l’autore. La miscela instabile tra disciplinamento e autoemancipazione che aveva spesso caratterizzato le organizzazioni operaie, soprattutto quelle più strutturate, non regge più. Una funesta parodia del pensiero marxiano diviene instrumentum regni.

Rimane però il fatto che, a partire dalle vicende tragiche del comunismo di guerra, non si può ridurre la storia del comunismo stesso a una sequela di crimini. In questo modo, sottolinea Favilli, si dimenticherebbe che il pensiero critico ha potuto condizionare le tendenze totalizzanti e disumanizzanti dell’accumulazione capitalistica solo perché si è fatta resistenza reale, antitesi concreta al sistema dominante attraverso la storia del movimento operaio nelle varie forme politiche, sindacali, addirittura istituzionali. Insomma, nella storia dei comunismi sono presenti sia i momenti peggiori sia quelli migliori della storia umana: Gulag ed emancipazione.

L’incontro tra marxismo e movimento operaio, nelle molteplici forme in cui si è dato, non è il frutto di una necessità storica, ma il risultato di una possibilità. Anche se, a posteriori, possiamo dire si sia trattato di un’evenienza molto probabile, date le variabili in campo. Variabili che entrano in gioco in un preciso contesto, nazionale e internazionale. Per questo il ruolo del marxismo nel prossimo futuro non potrà essere, con ogni probabilità, quello del passato. Inutile invocare a ogni piè sospinto la ricostituzione di un autentico partito comunista quale deus ex machina in grado di risolvere tutti i nostri problemi. Questo, però, non significa affermare che il pensiero di Marx non potrà avere alcun ruolo.

Conviene a questo punto seguire Favilli nella sua ricostruzione dell’evoluzione del pensiero politico di Marx che, dalla concezione quarantottesca di un partito d’avanguardia, passa, con l’adesione all’Internazionale, al tentativo di elaborare un quadro di riferimenti concettuali capace di allargare gli orizzonti del movimento reale, senza sovrapporsi alla sua effettiva esperienza. La forza dei testi scritti da Marx per l’Internazionale consisteva proprio “nella naturalità con cui venivano a coniugarsi il vissuto operaio nell’organizzazione di classe, la valorizzazione della sua esperienza, e gli orizzonti generali dell’emancipazione”.5

Resistenza e azione politica diventano i momenti centrali dell’elaborazione marxiana sull’organizzazione operaia. Si trattava di un modello di intervento intellettuale completamente interno al soggetto sociale che proponeva una “concezione forte di democrazia partecipativa, fondata su profondi e complessi processi di autoemancipazione collettiva”.6 Questo Marx, nota l’autore, potrebbe sembrare oggi quello più inattuale di fronte alla “crisi del soggetto della trasformazione, alla scomparsa della classe generale, e alla metamorfosi dell’attore sociale di massa in spettatore”.7 In effetti oggi l’antitesi ha perduto il nucleo centrale aggregante, la classe operaia dell‘Occidente industriale. L’antitesi però non è scomparsa e, soprattutto, non sono scomparse le condizioni per una sua ricostruzione.

Ora è possibile che la contraddizione capitale lavoro possa non essere percepita come centrale nel contesto della società liquida, ma è certo che nel suo ambito la ricostruzione dell’antitesi può avere funzione aggregante sull’intero panorama delle contraddizioni esistenti.8

Nel mondo contemporaneo assistiamo all’intrecciarsi di due differenti strati temporali: i flussi finanziari e informativi veicolati dalle reti informatiche globalizzate si intersecano con il ritorno su larga scala di forme di sfruttamento selvaggio non dissimili da quelle sperimentate durante gli albori del capitalismo, quando la logica totalitaria dell’accumulazione non era contrastata da un’antitesi sufficientemente forte. Anche per questo c’è un elemento in comune tra il nostro presente e l’inizio della modernità nei riguardi della costruzione di questa antitesi: “senza la ‘resistenza’ non si inizia nessun percorso”. Oggi, come allora, la resistenza è necessaria contro il nuovo totalitarismo della funzione economica, contro il nuovo pensiero unico. Allora gli scioperi falliti, gli anacronismi di chi difendeva modi di lavoro destinati ad essere superati dallo sviluppo economico e tecnologico crearono le organizzazioni nuove e il nuovo spirito collettivo. Nel capitale-totale del nostro tempo ci sono numerosi semi di quella stessa pianta e anche qualche germoglio. Non possiamo sapere quali daranno frutti. Sappiamo solo che in passato è successo e che certe condizioni di fondo del nostro lungo presente sono rimaste immutate. Per immaginare le possibilità che si aprono nel nostro futuro, dunque, possiamo certamente cercare di comprendere gli elementi di determinismo rintracciabili nella storia di lungo periodo, ma senza mai dimenticare il carattere in ultima istanza irriducibilmente antideterminista della storia.

[1] Paolo Favilli, A proposito de “Il Capitale”, Franco Angeli, Milano 2021, Edizione Kindle, p. 142.

[2] Ivi, p. 356.

[3] Ivi, p. 342.

[4] Ivi, p. 233.

[5] Ivi, p. 307.

[6] Ivi, p. 310.

[7] Ivi, p. 310.

[8] Ivi, p. 526.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.