La febbre del litio in America Latina

“Ha più peso l’entusiasmo per il profitto economico che la preoccupazione per le garanzie ambientali e sociali”.

– Può l’America Latina rispondere alla domanda mondiale di litio e proteggere allo stesso tempo gli ecosistemi dove si trova il minerale?

– Per ottenerlo è necessario che siano rafforzati gli ambiti istituzionali, ambientali e sociali, “ma questo non è quello che è avvenuto negli ultimi anni nella regione”, dice il direttore del NRGI per l’America Latina, Juan Luis Dammert.

In America Latina ci sono le maggiori riserve di litio del mondo. Si tratta di un minerale strategico affinché i paesi possano realizzare la transizione energetica a cui si sono impegnati e tentare di mitigare il riscaldamento globale.

Lo sfruttamento del litio, nonostante ciò, ha fatto esplodere una corsa globale ad assicurarsi il suo approvvigionamento e i paesi che hanno riserve cercano di rispondere a questa domanda ricavandone il miglior vantaggio possibile. “È un’opportunità di crescita economica che difficilmente tornerà a ripetersi a breve termine”, ha detto il presidente del Cile, Gabriel Boric, quando alla fine di aprile ha fatto conoscere la Strategia Nazionale del Litio che cerca di convertire il paese nel principale produttore di litio del mondo.

La Bolivia, da parte sua, che finora ha mantenuto una partecipazione marginale nel mercato, ha firmato all’inizio dell’anno un accordo con il consorzio cinese Catl Brunp and Cmoc (CBC). “Consolidare il progetto industriale del litio è uno dei principali obiettivi”, ha detto il presidente esecutivo della Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos Mamani. Inoltre, c’è l’Argentina che cerca di trasformarsi nel secondo produttore mondiale prima del 2030, e anche il Perù e il Messico che hanno annunciato le loro intenzioni di sfruttare i propri giacimenti.

Ma, l’America Latina è preparata ad approfittare dell’opportunità economica di sfruttare il minerale e allo stesso tempo prendersi cura degli ecosistemi che ospitano queste riserve?

Ad eccezione del Messico e del Perù, le riserve di litio si trovano nelle saline dove la biodiversità è così fragile come unica, e l’eventuale aumento dello sfruttamento del litio preoccupa le comunità, gli scienziati e i conservazionisti. Finora, il processo per ottenere il litio implica l’evaporazione di milioni di litri d’acqua mettendo a rischio questi ecosistemi e anche se le aspettative sono poste sulle tecnologie di estrazione diretta, ancora non ci sono prove contundenti che riducano effettivamente i danni ambientali.

Mongabay Latam ha conversato con Juan Luis Dammert, direttore per l’America Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI), sulle sfide della regione davanti a questo nuovo panorama della febbre per il litio.

-Qual è il panorama che regionalmente si sta presentando riguardo all’industria del litio?

-A livello mondiale il litio sta già avendo un ruolo molto importante nella elettromobilità e nello stoccaggio di energia. Nella transizione energetica globale il litio ha un ruolo centrale e per il momento non ha una sostituzione tecnologica. Per questo c’è una corsa globale per assicurarsi il suo rifornimento. Questa corsa non sappiamo quanto durerà, ma non sarà breve. Io calcolerei minimo due decenni.

Dove c’è la maggiore quantità di riserve è in America Latina e i paesi che hanno il litio vogliono approfittare di questo vantaggio. Lì quello che abbiamo visto sono alcune differenze nell’approccio e in alcuni casi anche similitudini.

-Quali?

-Nei paesi del triangolo del litio uno potrebbe parlare di tre modelli: il modello argentino che dà il benvenuto agli investimenti privati; il caso cileno e la sua scommessa per il litio come un minerale da non dare in concessione, e il modello boliviano che stabilisce che lo stato partecipa a tutta la catena di valore del litio. La novità è che il Cile, annunciando la creazione di un’impresa nazionale del litio e parlando di controllo statale -al di là del dettaglio perché ci può essere un coinvolgimento privato-, sta andando anche verso una figura di maggior partecipazione statale in questa industria.

Quello che abbiamo visto, nonostante ciò, è che la Bolivia non ha fatto praticamente nulla. Neppure nel trasformare le risorse in riserve perché in Bolivia si parla che ci sono risorse nella salina di Uyuni, ma non è stata accreditata commercialmente, non è noto il numero di riserve estraibili.

D’altra parte, in tutti i paesi c’è questa idea che “noi abbiamo le maggiori riserve”. Una similitudine regionale è che si è presi dall’entusiasmo dei governi per dire che bisogna approfittare di questo boom e trarne vantaggio il più possibile.

-Come è il caso del Perù e del Messico?

-Anche il governo messicano ha annunciato una nazionalizzazione del litio, ma quello che stabilisce il decreto è sui futuri sfruttamenti, allora attualmente non si sta espropriando. Nel caso peruviano si parla solo di dichiarare il litio (come una risorsa) di interesse nazionale.

Al contrario di Cile, Argentina e Bolivia, in Perù e Messico il litio non sta nelle saline.

In Messico il progetto più importante è quello del litio nell’argilla che richiede un altro tipo di sfida tecnologica. Questo è importante perché gli impatti ambientali variano a secondo delle differenti forme in cui è il giacimento e delle sfide tecnologiche che questo comporta.

In Perù quello che c’è, è un giacimento di litio in roccia associato all’uranio e anche se c’è un’aspettativa che ci sarà un grande progetto, realmente non si sa. La legislazione, inoltre, per estrarre il litio associato all’uranio non c’è, bisogna svilupparla.

Il caso messicano è interessante perché lì c’è un più importante sviluppo dell’industria automobilistica. Questo non significa che producono batterie, ma c’è un maggiore rapporto con l’assemblaggio delle automobili e la connessione con il mercato nordamericano per cui lì ci potrebbe essere uno sviluppo industriale che ha delle possibilità di funzionare.

Allora, le tecnologie sono differenti, anche le strategie sono differenti, ma ciò che è simile tra loro è questo entusiasmo e questa aspettativa di grandi guadagni per una così alta domanda di litio.

-Qual è la tecnologia di estrazione diretta?

-L’estrazione diretta usa prodotti chimici per produrre il litio senza ricorrere alle piscine di evaporazione. In Bolivia apparentemente è già stato firmato un accordo con un’impresa cinese per produrre litio con questo metodo, ma questa tecnologia è stata sviluppata a livello pilota, non ci sono prove che a livello industriale questo non genererà altri impatti. Logicamente, ci sono scienziati molto preparati che hanno sviluppato modelli e che stanno pensando a tutte le alternative e mi sfugge se stiano facendo bene o male, ma l’evidenza storica in questo tipo di cose dice che al momento di mettere in pratica emergono nuovi problemi.

Per esempio, si inietterà di nuovo la salamoia, ma dove sarà iniettata di nuovo? Lì stesso diluendo la quantità di concentrazione del litio che hai in quel pozzo? In un altro luogo? Che succede se inietti di nuovo questa salamoia senza litio? Io direi che bisogna essere molto prudenti nel supporre che questo sarà buono. Questo richiede anche più energia e richiede più acqua che nel caso della salina di Atacama en Cile apparentemente sarà ottenuta dall’oceano, che bisogna dissalare. Questo ha un costo e bisogna anche fare un calcolo ambientale dell’impatto della desalinizzazione.

-La strategia nazionale del litio in Cile include la creazione di un Istituto Tecnologico che avrà il compito di fare ricerche per, tra le altre cose, trovare dei metodi che abbiano un impatto minore. Le sembra che sia una buona soluzione per assicurare che lo sviluppo dell’industria possa essere amichevole verso l’ambiente?

-È molto importante la decisione del governo cileno di creare questo istituto e di mettere l’accento sul fatto che si richiede moltissima ricerca per vedere quali siano le migliori modalità di estrazione, perché effettivamente non si sa bene. Io non sono un esperto di idrogeologia per parlare degli impatti che ci saranno, ma conoscendo in generale la storia dello sfruttamento delle risorse naturali, mi sembra che ci siano moltissime incertezze e questo si combina male con l’entusiasmo e la difficoltà di estrarre grandi quantità di litio.

Il governo sta già dicendo “puntiamo sull’estrazione diretta e andiamo là”. L’impressione che ho è che l’industria stia dicendo: “Se questa è la decisione del governo, andiamo, perché voglio continuare a fare l’affare. Io faccio quello che mi dicono e lo faccio il meglio che posso”. Ma in NRGI non siamo ancora convinti che l’opzione dell’estrazione diretta sia necessariamente la migliore.

Allora, va bene fare un istituto, molto bene ricercare, ma nello stesso istante bisogna stare molto attenti a dire “io ho già deciso che questa è l’opzione migliore, andiamo da questa parte e dopo scopriamo se era buona o no”.

-Può la scienza tenere il passo con l’entusiasmo politico per rispondere in tempo a questa domanda?

-Bisogna… È come i vaccini del Covid che li hanno hanno tirati fuori in 10 mesi perché la gente stava morendo. C’è una finestra di opportunità del litio, c’è questa difficoltà dell’impatto ambientale, allora bisogna investire in ricerche, in differenti gruppi che pubblichino, che ci sia un dibattito serio. Quanto tempo aspetterai, se applicherai o no il principio precauzionale e dirai “non estrarremo il litio finché non ne siamo certi”, anche questa è una decisione politica.

-Tutto questo si applica nel caso delle saline, che succede con il litio che è nelle rocce o nell’argilla come è il caso del Messico?

-L’estrazione del litio nelle rocce è uno sfruttamento minerario convenzionale, come qualsiasi altro minerale. Allora ha i medesimi modelli che si usano per sfruttare il piombo, l’argento, lo zinco, il rame, ecc.

Nel caso peruviano, dove il litio è associato all’uranio, genera una sfida addizionale per il materiale radioattivo. Non c’è un quadro legale regolatore che governi questo e i precedenti in Perù non sono molto positivi nella cura dell’ambiente in operazioni rischiose.

Credo che il messaggio sia che bisogna effettivamente vedere molto dettagliatamente il tipo di impatto, che è differente secondo il caso. Quando tu hai una domanda molto alta e i prezzi sono alti e c’è molta febbre per il litio incominci a commettere errori e questo è il rischio.

Prima bisogna decifrare la parte della governance e delle salvaguardie ambientali, e poi mettere il piede sull’acceleratore sull’estrazione. Se lo fai al contrario ci possono essere dei costi più alti di quelli che ai paesi conviene strategicamente.

-L’America Latina è preparata per essere all’altezza di questa sfida proteggendo allo stesso tempo i suoi ecosistemi?

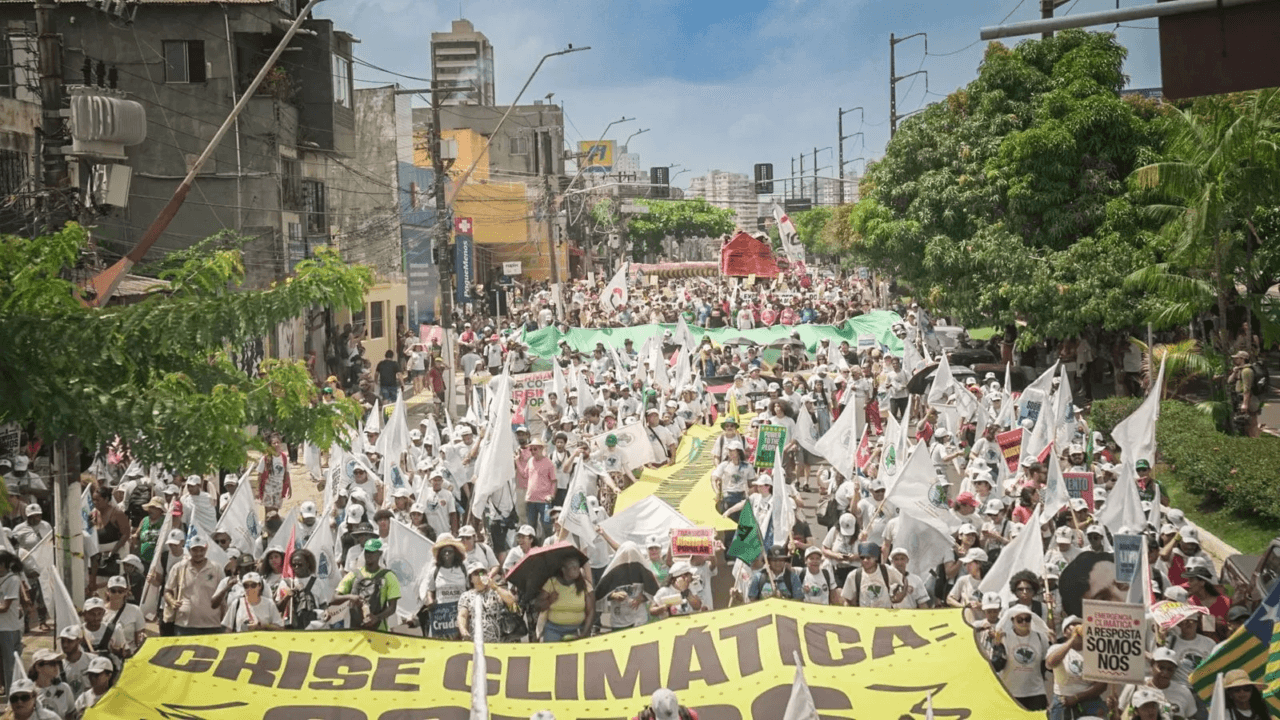

-Già da vari anni sappiamo che sta venendo la febbre dei minerali di transizione e che i paesi dovrebbero dedicarsi a pensare a come approfittare di questo senza ripetere gli errori del passato. Questo ha a che vedere con il rafforzamento degli ambiti istituzionali, ambientali, sociali, di governo, distribuzione del reddito che in passato è stato molto conflittuale, ma questo non è quello che è avvenuto negli ultimi anni. Ciò che c’è stato in America Latina negli ultimi anni sono crisi politiche, conflitti intorno ai progetti estrattivi, quest’ultimo soprattutto con maggiore visibilità nel caso del Perù. Io non direi che oggi l’America Latina sia meglio preparata di alcuni anni fa.

Mi pare che quello che è più arretrato nel governo ambientale è il Perù. Nel caso cileno il governo di Gabriel Boric ha un punto di vista più sensibile ai temi ambientali e sociali, e che abbia messo sul tavolo tutti i temi della ricerca e i temi della consultazione è qualcosa di positivo. Ma l’idea di aumentare l’estrazione del litio è molto chiara, con tutti gli annunci di salvaguardia e quello che sia, ma l’entusiasmo per l’utilizzo economico ha più peso della preoccupazione per le riserve ambientali e sociali.

-Preoccupa che questo possa essere un nuovo focolaio di conflitto con le comunità?

-Nel caso del litio in Cile questo governo è cosciente dell’importanza della partecipazione della consultazione, ma in pratica, in questa prima fase, non lo ha fatto e non è chiaro come sarà (la partecipazione) nella fase che viene. Allora mi sembra che, anche se non sono estranei al tema, quello che manca è applicarlo, passare dall’idea all’azione.

Un tema che si discute poco è quello della distribuzione della rendita a livello locale. SQM e Albemarle (le due imprese che estraggono litio nel Salar di Atacama) hanno per contratto pagamenti destinati a progetti locali sia direttamente con le comunità o attraverso la Corfo (l’istituzione pubblica che amministra le riserve di litio del paese). Questo non viene analizzato un po’ meglio perché ciò che mostra l’evidenza di altri luoghi, è che quando c’è un boom di risorse a livello locale se queste non sono bene amministrate quello che comportano è emigrazione, corruzione, alcolismo, problemi sociali. Non per questo si dice che non arrivi il denaro, ma si richiede tutta un’architettura istituzionale e una serie di protocolli e pianificazioni per quando si immette molto denaro a livello locale.

Nel caso boliviano, l’aspettativa di una rendita straordinaria che riceverà il paese per lo sfruttamento del litio è molto alta, e nelle comunità l’obiettivo principale è far parte di questi benefici. Allora i conflitti che ci sono stati hanno a che vedere con come le comunità o i governi subnazionali nelle vicinanze dell’Uyuni partecipano alle royalty che ancora non stanno riscuotendo, perché ancora non si sta producendo. Ma curiosamente, oltre all’aspettativa per la rendita ci sono posizioni un po’ ideologiche che chiedono l’industrializzazione del litio, ma senza avere basi tecniche o senza riconoscere la mancanza di capacità, esperienza e tecnologia. L’imperativo è stato che il paese industrializzi il litio, produca batterie e raccolga rendita da distribuire nei territori. Niente di questo è avvenuto.

Nel caso peruviano quello che ora c’è, è una specie di ringalluzzimento del governo, di riattivare alcuni progetti -tra loro menzionano alcuni conflittuali come è il caso di Tía María, che è un progetto del rame, un altro minerale della transizione- e parlano anche del litio nel Puno. Quest’ultimo ha generato una reazione di rifiuto da parte di dirigenti del Puno. Sembra che nel governo stiano facendo un calcolo di poter portare avanti progetti senza il sostegno popolare, che mi sembra molto pericoloso e non credo che sia fattibile. Credo che stiano commettendo un errore di valutazione di quale sia la loro situazione politica.

*Immagine principale della salina Coipasa presa dallo spazio. Foto: William L. Stefanov, Jacobs/ESCG at NASA-JSC.

4 giugno 2023

Mongabay Latam

Traduzione a cura di Comitato Carlos Fonseca

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.