Contro l’etica e la disciplina del lavoro che uccide

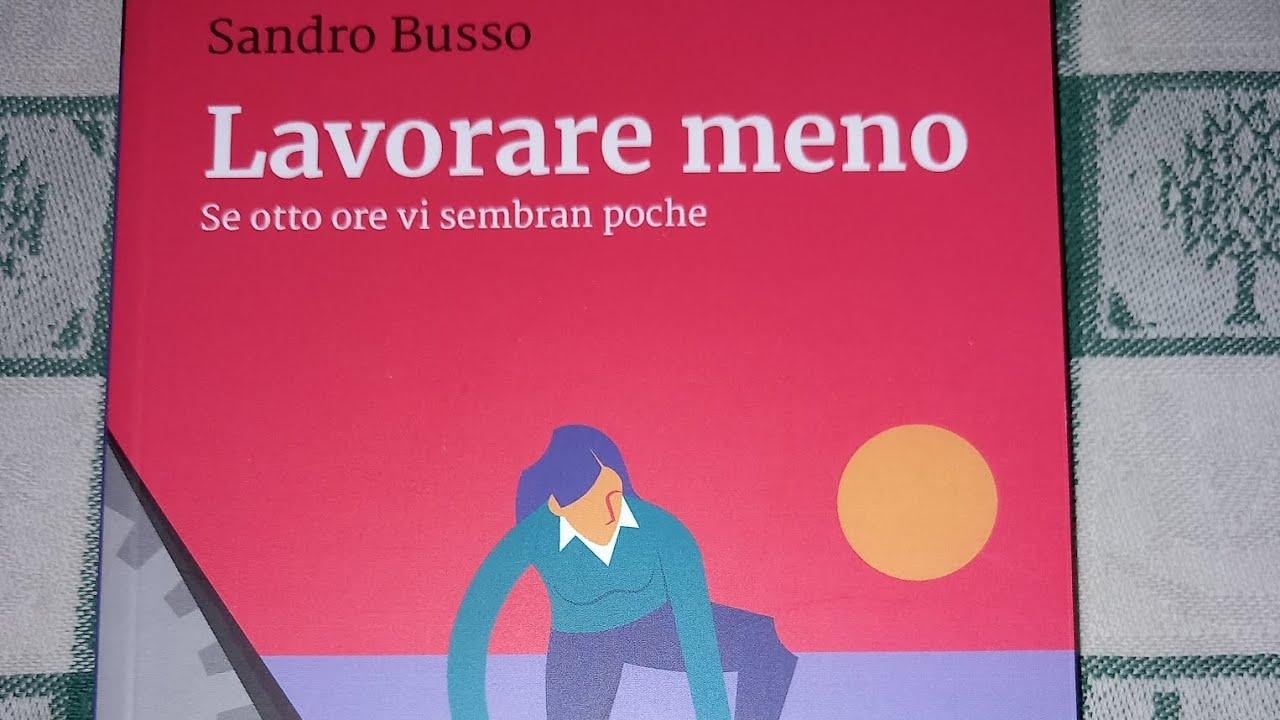

Sandro Busso, Lavorare meno. Se otto ore vi sembran poche, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2023, pp. 190, 14 euro.

di Sandro Moiso, da Carmilla

La recensione di questa indagine di Sandro Busso, edita dal Gruppo Abele, arriva per esclusiva colpa del recensore un po’ in ritardo, ma d’altra parte non vi potrebbe essere momento migliore per segnalarne l’importanza e indicarla come validissimo strumento per riflettere su quanto sta accadendo quasi quotidianamente nei cantieri e nelle fabbriche, a partire dalla strage di lavoratori avvenuta sui binari della stazione ferroviaria di Brandizzo.

Spesso, su Carmillaonline, chi qui scrive ha sottolineato l’hybris, l’arroganza e la tracotanza, di un modo di produzione che pur di soddisfare le proprie ambizioni di guadagno non si preoccupa minimamente della salvaguardia della specie e dell’ambiente in cui dovrebbe soprav/vivere. Un distruttività che in nome del profitto e del “lavoro” non si perita nemmeno di salvaguardare o proteggere chi, per salari spesso da fame, si adatta ad accettarne le logiche e le richieste legate a una necessità di estrazione di plusvalore e plus-lavoro che risponde soltanto agli interessi immediati del capitale e dei suoi miserabili funzionari.

Anzi, si potrebbe dire che proprio dallo sfruttamento selvaggio della forza lavoro deriva quello dell’ambiente e delle sue risorse, tra le quali, è bene non dimenticarlo mai, il lavoro umano e l’intelligenza ad esso applicata sono forse da annoverare tra le principali per il prosieguo della specie e della sua riproduzione.

Però è proprio sul concetto di “lavoro” che lo scontro deve e dovrà farsi, così come è già avvenuto in passato, particolarmente cruento nel prossimo futuro. Proprio per liberarlo da ogni ambiguità e ogni residua permanenza di intesa tra interessi del Capitale e interessi della specie e della classe lavoratrice. Ed è proprio intorno a questo punto che la riflessione di Sandro Busso, professore associato di Sociologia dei fenomeni politici presso il Dipartimento di culture, politica e società dell’Università di Torino, che insieme a Eugenio Graziano aveva già curato l’edizione italiana di Disciplinare i poveri. Paternalismo neoliberale e dimensione razziale nel governo della povertà di Joe Soss, Richard C. Fording e Sanford F. Schram (Mimesis Edizioni 2022, recensito qui), si rivela particolarmente efficace.

In un testo destinato a portare la riflessione sulla necessità di ridurre l’orario lavorativo, più che ad aumentarlo a dismisura per chi già lavora escludendo dal circuito del lavoro regolare un numero sempre più ampio di giovani, donne e lavoratori di vario genere e provenienza, e su quella di migliorare le retribuzioni ad esso collegate, l’autore sembra non dimenticare mai, nemmeno per un momento, l’autentica lezione, o se si vuole il filo rosso, che corre lungo tutta la storia del movimento operaio: quello della lotta non “per il lavoro”, ma “contro il lavoro salariato” e lo smisurato sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Occorre qui ricordare che a caratterizzare la classe operaia e la sua funzione di innovazione rivoluzionaria, per Marx, non era tanto l’orgoglio del lavoro, ma la necessità di liberarsi proprio dalle catene di quel lavoro che la schiavizzava, abbruttiva e sfruttava senza sosta. Come ebbe infatti a ricordare più volte il rivoluzionario originario di Treviri, «la classe o lotta o non è». Affermazione non tanto apodittica, quanto chiarificatrice del fatto che per l’antagonismo sociale il termine classe nella sua essenza non costituisce una categoria sociologica, ma politica.

Nella classe sociologica il lavoratore e la lavoratrice sono individui dispersi in conteggi dal carattere puramente alfanumerico (occupati, disoccupati, etc.), di volta in volta valutabili attraverso il plusvalore prodotto (di cui è il PIL nazionale a render conto) oppure come vittime di uno sfruttamento “eccessivo ed erroneo”. Mai come protagonisti della propria esistenza collettiva e autori della trama del proprio futuro insieme a quello della specie.

Basterebbe riferire le frasi fatte piene di lacrime di coccodrillo, gli stanchi riti delle istituzioni e dei sindacati per cogliere questo aspetto, così come è stato fatto nei giorni successivi alla strage sul lavoro di Brandizzo, per comprenderlo al meglio. Si piangono gli oggetti e si ignorano i soggetti, comodamente liquidabili con le frasi di circostanza ammantate di pietà i primi, ma non riconoscibili e forse addirittura innominabili i secondi.

Troppo spesso si pensa, infatti, che il rifiuto del lavoro sia stata una bella e originale invenzione o teorizzazione dell’autonomia operaia degli anni ’70, dimenticando che il rifiuto del lavoro salariato, delle sue stimmate sociali, culturali, economiche e politiche e dell’interiorizzazione delle sue logiche è stato, già nel passato, l’elemento centrale delle lotte operaie più avanzate. Là dove i braccianti di Captain Swing incendiavano macchine e stalle dei proprietari terrieri che erano anche i datori di lavoro agli albori dell’Ottocento; là dove i minatori e ferrovieri americani impugnavano i winchester contro le squadre armate della Pinkerton e l’esercito federale alla fine del XIX secolo e là dove i giovani operai degli anni ’60 e ’70 lanciavano sanpietrini e molotov contro le forze dell’ordine che intervenivano per riportarli alla disciplina di fabbrica: là si manifestava la classe nel suo significato politico ovvero nel suo rifiuto di una condizione di sottomissione che proprio nel lavoro “ben disciplinato e organizzato” e nei suoi implacabili ritmi produttivi riconosceva spontaneamente il volto del suo avversario storico: il capitale.

Capitale che proprio intorno all’esaltazione del lavoro e del suo valore etico, dall’epoca del protestantesimo medioevale fino alla Rivoluzione industriale e dopo, aveva visto costituirsi la classe che ne avrebbe rappresentato gli interessi e l’essenza: la borghesia.

Per comprendere come l’etica del lavoro sia a pieno titolo da considerare come il prodotto di processi sociali, e non un immanente comandamento morale insito in ognuno di noi, è necessario tornare […] a quelle civiltà classiche che vedevano nel lavoro un’attività squalificante da riservare unicamente a chi si trovava ai livelli più bassi della stratificazione sociale. Solo adottando una prospettiva temporale così è possibile cogliere come la rappresentazione positiva del lavoro sia un fenomeno culturale estremamente recente e sostanzialmente riconducibile alla rivoluzione industriale del XIX secolo […] Il concetto di valore morale del lavoro è ovviamente di molto precedente l’industrializzazione, e il suo processo di estensione è almeno in parte graduale […] quell’impianto valoriale era diffuso in un ambiente estremamente ristretto e dinamico che si collocava (temporalmente) «tra il feudo e la fabbrica»: era il credo del capitalismo preindustriale […] il binomio grazia-ricchezza rendeva quell’etica un tratto distintivo dei «salvati»1.

Un tale «stato di grazia» attribuibile al lavoro lo si può, in fin dei conti, riscontrare anche in slogan triti e ritriti, e oggi decisamente populisti, spesso con un fondo di intrinseco razzismo, come «Chi non lavora non mangia!». Ispirato sicuramente in origine dall’odio contro la borghesia e gli imprenditori, ma che rischia di rivoltarsi contro la stessa classe lavoratrice quando questa, come in passato e ancor ai nostri giorni, pencola sempre più tra lavoro e non lavoro, tra proletariato occupato e proletariato marginale (lumpenproletariat).

Quello che succede a metà del XIX secolo è un processo di «astrazione», in cui tutti i lavori divenivano nobili, indipendentemente dal prestigio o dalla ricchezza che ne poteva conseguire, ma unicamente per l’atto in sé. Questa estensione rispondeva a un obiettivo politico: utilizzare la dimensione morale per giustificare le condizioni di lavoro di una crescente massa di proletariato e dunque garantirsi la sua «collaborazione» senza bisogno di eccessi di coercizione […] Le prescrizioni dell’etica del lavoro sono incredibilmente stabili nel tempo, non mutano a seconda dei soggetti che la predicano e comportano sempre «l’identificazione e la dedizione sistematica al lavoro salariato, l’elevazione del lavoro a centro della vita e l’affermazione del lavoro come un fine in sé»2.

Come dire che il proletariato deve fare di necessità virtù e di ciò accontentarsi, come la deriva sindacale e delle politiche di sinistra sembra predicare e aver fatto sua ormai da decenni. Anche al di là di una riflessione non solo di classe, ma anche di genere. Busso, infatti, sottolinea ancora, grazie alle le ricerche della studiosa femminista Kathi Weeks, come le due strategie del femminismo delle prime due ondate:

come tanto quella che si è concentrata sull’ingresso delle donne in tutte le forme di lavoro salariato, quanto quella mirata a ottenere il riconoscimento sociale ela lari responsabilità degli uomini per il lavoro domestico non salariato non abbiano problematizzato il lavoro, ma anzi l’abbiano considerato una leva materiale e simbolica imprescindibile.

Un meccanismo analogo può essere rintracciato adottando altri sguardi. A ben vedere, per quanto eretico possa sembrare, possiamo pensare che il valore in sé del lavoro sia uno dei pochi tratti ad accomunare operai e borghesi o che si ritrova su entrambi i lati della lotta di classe o nelle retoriche tanto di progressisti quanto di conservatori. Addirittura, la si trova al centro della lotta generazionale: giovani desiderosi di dire la loro nel mondo del lavoro contro anziani che rimproverano una mancanza di etica e di spirito di sacrificio. Il risultato è una chiusura dello spazio discorsivo che porta con sé la scomparsa delel alternative3.

Alternative che, oggi, si riferiscono solo e sempre all’interno dei diritti individuali distribuiti dall’ordine liberale del mondo e in cui tutti devono essere oggetto di legge ma non soggetto di cambiamento radicale e definitivo dell’esistente (delle sue stragi, distruzioni e guerre).

Ed è esattamente questo meccanismo che rende l’etica del lavoro uno strumento disciplinare molto efficace, che lo trasforma in un elemento che accomuna tutti e genera identità collettiva occultando come i benefici che ha portato non sembrano essere per nulla equamente diffusi. In fondo , riprendendo un aforisma attribuito al sindacalista statunitense Lane Kirkland, «se il duro lavoro fosse davvero una cosa così preziosa, i ricchi lo avrebbero tenuto tutto per loro»4.

Su queste note si rende necessario chiudere la recensione di un testo utile e ricco di spunti che, alla luce di avvenimenti come quelli legati alle sempre più frequenti morti sui luoghi di lavoro, occorrerebbe leggere con estrema attenzione. Specie se si è giovani, donne, lavoratori precari o disoccupati, disposti a tutto pur di avere un lavoro, anche a costo della vita stessa. Poiché la morte, che ormai troppo spesso attende in agguato chi lavora, non è un errore di percorso o «un oltraggio alla convivenza civile» come ha affermato la più alta carica dello Stato in occasione della morte dei cinque operai a Brandizzo, ma l’estrema espressione di quello sfruttamento mascherato da norma universalmente condivisa che costituisce altresì la base della più incivile forma di convivenza sociale.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.