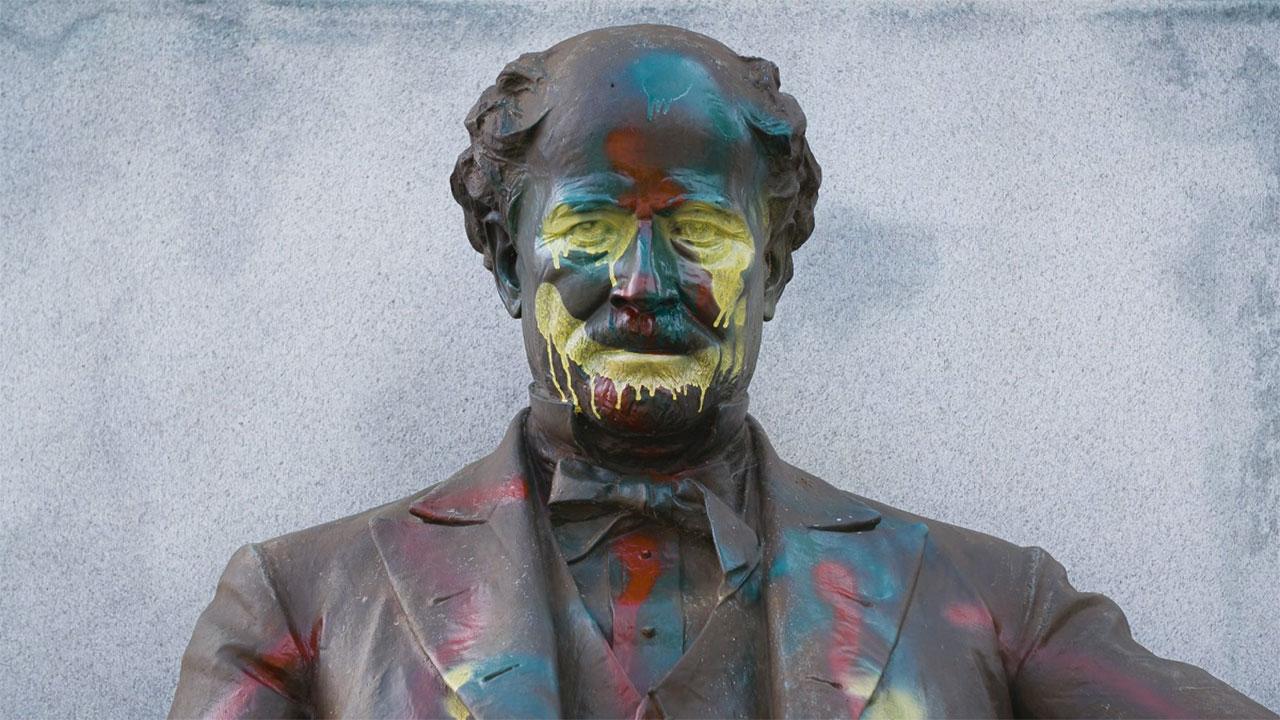

Sul “Giovane Favoloso”

Chi è il giovane favoloso? La domanda è provocatoria, ed anche la risposta: un personaggio di fantasia mutuato e derivato dalle letture e passioni del regista combinate con l’arte e la bravura di Germano. Una storia, non tanto un ritratto cinematografico di Giacomo Leopardi. Perché questo film è un’occasione persa, un tentativo fallito di aderire al Leopardi complessivo, storico? Cerchiamo di esprimerci.

Consideriamo Martone regista di questo film, isoliamolo da altri suoi lavori, pensiamolo come colui che ha provato a reintrodurre sulla scena culturale il Leopardi, che l’ha fatto, crediamo, per sincero amore del poeta. Amare questo o quell’artista è un sentimento tanto inflazionato, tanto banale che a continuare l’utilizzo della locuzione sale un brivido. Personalmente non sopporto quella tenzone diffusa tra amanti, come un bisticcio tra bambini, io più di te, io più di tutti. In questo caso però l’interesse di un uomo per un poeta l’ha portato ad inventarsi un film (che per quanto diremo dopo, è scommessa assai temeraria) e si può dire senza fronzoli che alla base c’è un sincero affetto, Martone stesso l’ha detto più volte. Quello che crediamo è che però il film gli sia sfuggito di mano, che la narrazione frustri l’intento iniziale.

Premessa: in Leopardi la vita e l’opera sono vicinissime. Martone è costretto dal Leopardi storico, e lo accetta, a fare di intere battute di Germano delle citazioni dall’opera (quella vocale dalle Operette Morali, e prima quella visiva della mano di Silvia che percorre la faticosa tela, e ce ne sono per tutto il film). La volontà dichiarata è quella di rendere il Leopardi storico, attestata, riconosciuta la quasi coincidenza vita-opera, di renderlo secondo le carte. Ma quello che accade è piuttosto un film sull’opera che sulla vita. Ciò crea un problema di natura semiotica. Il tentativo di Martone si frantuma, si scontra con le dimensioni tempo e spazio. Con la smisurata discrasia tra efficienza e dimensioni del segno grafico e filmico. Solo l’opera rende l’opera. E Martone, credendo e cercando di rendere la vita, poiché empiricamente non può farne esperienza che attraverso l’opera, finisce per rendere quest’ultima, finisce per tradurla cinematograficamente, cioè per tradurre il segno grafico dello Zibaldone, dei Canti, delle Operette in scena del suo film (passando per battuta del copione, prima traduzione). In questo senso il problema è semiotico. E’ così che il naufragio del film (in questo caso con milioni di spettatori), il suo essere occasione persa dipende dall’esagerata distanza tra le dimensioni e l’efficienza dei due tipi di segno. Questo film con le sue premesse non poteva che tradirsi. Leggendo la Camera Chiara di Barthes incontro questa citazione da Baudelaire: la verità enfatica del gesto nelle circostanze importanti della vita. Gesto nello spazio-tempo come segno, come alto momento comunicativo. Ecco: chi volesse rendere Leopardi, dovrebbe piuttosto comportarsi che dire, piuttosto fare che scrivere. Forse.

Leopardi comunica con noi attraverso un canale ampissimo, apertissimo (anche grazie alla sua abilità) alla trasmissione di immagini e concetti, di molte presenze-ai-suoi-occhi del reale, nonostante i 200 anni. E sono: un diario privato, un’opera pubblica e il loro formarsi osmotico. In Leopardi uomo e opera per il loro osmotico incrociarsi storico e poetico coincidono quasi completamente (Leopardi non ha scritto tutto ciò che ha pensato, dove e perché, non era in esatta presa diretta su se stesso, non aveva né una macchina da presa che lo seguisse senza che lui sapesse di essere seguito, né tantomeno aveva la velleità di scrivere ogni cosa che pensava. Nessun uomo fu né sarà mai grande nella filosofia o nelle lettere, il quale non fosse nato per operare più e più gran cose degli altri; non avesse in se maggior vita e maggior bisogno di vita che non ne hanno gli uomini ordinarii;. Leopardi non sarebbe mai incorso nel paradosso scrivo che sto scrivendo). Quindi è chiaro che il film è una sintesi in senso forte, cioè un’immagine di Leopardi data al pubblico aperta e chiusa, un cerchio tracciato per intero. Ciò comporta inevitabilmente il taglio, il questo piuttosto che quest’altro e ciò, volontariamente o involontariamente, rende un cerchio. Abbiamo detto che l’opera leopardiana si posiziona su due livelli. Uno pubblico e uno privato. Da una parte gli scritti col preciso scopo di dare indicazione, di situarsi, di esprimersi su questo e quel problema del proprio tempo e dell’umanità in generale. Dall’altra lo Zibaldone, un diario nella forma e nei contenuti mai immaginato per la diffusione, con lo scopo di incidere quasi in presa diretta il procedere dei propri ragionamenti, il loro strutturarsi e mutare. Poi ci sono le lettere che stanno come nel mezzo, sono un primo momento sintattico, sintetico di certi ragionamenti e conclusioni enucleati nel diario. Dunque è dall’incrocio costante di questi tre livelli che solo è possibile avvicinarsi al vero Leopardi. Il corsivo apre una parentesi: non si può rendere un autore dalla sua opera, per quanto questa si avvicini al suo essere stato vivo, l’interpretazione è sempre un evento mediato, distanziato dal tempo e dalla cultura. Insomma, ogni critica, per quanto giustamente si sforzi di far parlare l’autore ne sarà sempre distante; l’intervento del lettore, dell’osservatore, senza il costante confronto con l’autore vivo è necessariamente mancante di un serio empirismo. E’ vero che nel caso di Leopardi lui ci dà milioni di occasioni per ascoltarlo, ci parla attraverso costanti dialoghi con interlocutori, insomma, con Leopardi spesso puoi sentirti interlocutore vivo di parlante vivo, ma essenzialmente non possiamo sapere tutto quello che ha pensato, le situazioni precise, i livelli dei contesti, di lui insomma facciamo grossa esperienza ma non della quotidianità all’infinitesimale, che è come dire essere prima la sorella Paolina, poi Ranieri e intanto anche il Giordani (e tutti gli altri), insieme e contemporaneamente (da questo punto di vista è significativo che sia stato proprio il Ranieri a pubblicare la prima edizione dell’opera completa di Leopardi). Leopardi è morto, nessuno di noi ci ha convissuto, ne restituiremo quindi sempre un’immagine, una foto, dettagliata ma una foto, con dei bordi, una sintesi. A destra e a sinistra qualcosa si sfumerà sempre; la prospettiva deve essere quella, riconosciuta e accettata, dei perdimenti. La scommessa deve essere, comunque, quella della precisione. Dunque di applicare all’esegesi leopardiana il suo metodo di indagine, di essere puntigliosi filologi di un puntiglioso filologo (ovviamente qui quest’intento è già frustrato in partenza). E cioè: procacciare il vero, senza pretendere un’adesione a questa o quell’altra idea preformata. E’ chiaro che questo in assoluto non può darsi, quindi ogni interpretazione per quanto si sforzi sarà sempre esito di un punto di vista particolare, che è quello del lettore particolare, della sua cultura. Ciò detto quindi né questa recensione, né nessun film o saggio sarà mai “su Leopardi”, semmai intorno. Ed ognuno pretenderà di aver ragione. Così noi. Il nostro punto di vista crediamo sia il migliore. Spesso leggendo Leopardi un compagno o una compagna non avranno di che arrovellarsi, per loro può essere immediato un ragionamento, un passo, un luogo lirico o analitico dell’opera leopardiana. Perché? Perché come lui siamo votati, per scelta di vita, all’analisi del vero, arido ma vero 21esimo secolo, e alla ricerca spasmodica delle vie della sua sovversione. Coniughiamo al tempo anni dieci del ventunesimo secolo il verbo cambiare tutto. Si può dire che nostra è la metodologia leopardiana, il procedere situandosi, il camminare domandandosi. Se in tanti hanno criticato la lontananza di certi luoghi dello Zibaldone da altri, dal primo patriottismo al finale “cosmopolitismo”, per noi è il vero valore di un pensiero storico materialistico situato, etico ma non ideologico, umile, disposto a palinodie, insomma, di un’attitudine autonoma.

Il giovane favoloso non è dunque Leopardi ma una sua sintesi, esito delle scelte e della cultura dell’autore (e anche dello strutturarsi insieme del film, insomma di quel farsi un po’ anche da sé dell’opera, il segno come il senso s’incontrano per caso), delle sue letture critiche, dei suoi stati d’animo quando lesse e legge Leopardi, e tutto ciò filtrate attraverso l’intervento personale di Germano. Questo è un nodo importante: Germano studia, legge si immedesima dalle carte nel Leopardi, le fa sue, si sintonizza su quella frequenza d’onda, le sente e le vive. E’ il cuore di Leopardi che pulsando fa scorrere il sangue nelle vene dell’attore. Quando dunque Germano arriva sul set mette in scena qualcosa che è suo, si mette in scena, questo significa che prima del Leopardi storico ci sono i criteri di Martone, il suo copione e poi la sensibilità di Germano. Ciò cosa comporta? Un’inevitabile ingorgo di passioni, il crescere in interpretazione del film. E ciò, intendiamoci, non è sbagliato, è consostanziale al tipo di intervento. Quello che però accade è che la felice interpretazione di Germano (l’accento è sulla recita complessiva, non tanto sulla recitazione particolare delle poesie)si situa, si inserisce in un contesto, quello del copione di Martone, che per costituzione (del copione in sé, e del copione particolare, scelto da Martone) impedisce l’emergere complessivamente del Leopardi sentito da Germano, che, per quanto ci riguarda, è assai vero. Allo stesso modo in cui i disturbi corporali del Leopardi storico furono per la sua vitalità e desideri un impedimento, un ostacolo, così la sceneggiatura di Martone è freno, una briglia da cui uscire dimenandosi per Germano. E lui lo fa senza dubbio in modo magistrale. Germano si mette in scena, ci dà il suo Leopardi, di scena in scena, e se complessivamente non è reso, ciò non dipende affatto dall’attore, ma dai problemi cui abbiamo accennato sopra. Sappiamo che Martone ha messo in scena le Operette Morali, ci dispiace non averle viste. Forse sarebbero un altro interessante spunto di riflessione. Leopardi piuttosto a Teatro che al Cinema? Un luogo particolare dell’opera piuttosto che tutto Leopardi?

Facciamo un paio d’esempi che dicono come secondo noi avviene la deformazione del Leopardi, come si dà la frustrazione dell’intento iniziale. Leopardi chi canta in A Silvia? Non certo la figlia del cocchiere in sé (che per giunta si chiamava Teresa), ma l’assurge a simbolo di un’adolescenza finita, della nostalgia di un periodo denso non di felicità ma di aspettative (il piacere in Leopardi non c’è mai: o è del passato o è del futuro. Non si dà mai presentemente). Dove incarna quella nostalgia? Nella figlia del cocchiere sua coetanea, quindi contemporaneamente adolescente (forma oggettivata dell’adolescenza perché quella può vederla scorrere, a differenza della sua propria che è vissuta soggettivamente), e nelle letture di quel periodo, in particolare nell’Aminta del Tasso, pastore che si innamora della ninfa Silvia, ubicazione idilliaca miglior conforto ad una vita presentemente triste ma che ancor lungo conserva il corso alla speranza. L’Aminta è stato un sogno di Leopardi uomo, il suo sogno di felicità in una quotidianità illusa, e la Silvia del canto non è una donna storica, particolare, ma il luogo lirico dove mettere tanta memoria irrecuperabile. Martone ce la propone bella (per noi)e Silvia all’anagrafe. Voglio dire che il film restituisce il canto A Silvia del Leopardi con le citazioni visive (Silvia che percorre la faticosa tela ecc. ) ma non nel suo senso, nel suo messaggio.

Il continuo zoppicare di Germano-Leopardi. Fu veramente questo il crescere della sua malattia? Probabilmente sì. Ma l’accento su questo evento del vero, in due ore di film, cosa comporta sulla sintesi cui necessariamente conduce l’essere finito del film? Forse ad un empatica condivisione della stortura crescente con lo spettatore, quindi ad un costringerlo ad accartocciarsi sulla poltrona. Non contestiamo la giusta, anzi necessaria, ricerca di empatia, ma il luogo dove viene a prodursi. Ciò che resta di cutaneo, di corporeo dopo il film è più l’esito di quella torturante enfasi sull’elemento motorio che il costante contatto sensuale del Leopardi con le cose del mondo, con gli spigoli, le stelle, gli uomini e le donne. Sul finire Martone prova a dare a Leopardi l’opportunità di assolversi dall’evidente condanna cui lo sottopongono insieme la sua quotidianità storica, la critica successiva ed infine anche il film presente: filosofo malinconico e misantropo perché brutto, filosofia deformata da corpo deformato. Leopardi ha qualche secondo per giustificarsi: quello che dico lo sostengo a prescindere dalle mie condizioni corporali, dove considerare il mio intelletto dice, non la mia forma. Non basta, anzi è quasi in contraddizione con l’evidenza cui il film conduce. Malinconico perché gobbo, senza donne perché gobbo.(Io qui mi sono sempre chiesto: ma se fosse stato bello ne avrebbe goduto comunque dell’amore, o del suo sogno, strutturato, come dice, attorno ad un vuoto, ad un bisogno? Beh, credo proprio di no) Insomma la scelta di farlo zoppicare sempre impedisce che di Leopardi emerga il lato filosofico, lirico, la sua metodologia analitica, la sua etica. Lo impedisce perché rimane più negli occhi e nella memoria di certe citazioni dallo Zibaldone, del rapporto di amicizia con il vitale e combattente Ranieri. Per assolverlo, loro avrebbero dovuto conquistare la scena, non la stortura. Alla base di ciò ci sono insieme una scelta del regista e certi limiti essenziali del Film. Martone non avrebbe voluto che ciò accadesse, Martone vuole davvero assolvere Leopardi da una delle tante condanne storiche ma non ci riesce, con questo film non può farlo. Per cinque minuti di stortura si sarebbero dovuti mandare in loop per dieci i versi: erta la fronte, armato e renitente al fato (ma non ci sarebbe stato tempo a sufficienza. Né spazio).

La colpa, la scaturigine di ogni errore è sempre a monte. Per sentire come sentiva il Leopardi (Germano e Martone lo sanno?) non serve un film, ma la reiterata lettura della sua opera nelle varie fasi della vita del lettore. Serve il segno usato, scelto da Leopardi non quello scelto da Martone! Serve un attraversamento impercorribile da ogni film che valga la pena di fare. Immaginiamoci un libro, banalissimo: Biografia di Giacomo Leopardi. Cronologica, degli eventi, anche e per forza dedotta dall’opera. Ci renderebbe Leopardi (nei limiti di cui abbiamo già detto: tra noi ed il passato più che un ponte possiamo gettare un arcobaleno)? Forse più di questo film. Forse sarebbe più efficiente una semplice cronologia che la sintesi proposta da Martone, che i suoi tentativi di rendere nel film l’osmosi vita-opera di Leopardi. Seguire il percorso della sua vita dalla sua opera, farlo pedissequamente, significa attestarsi ad un livello di profondità (giustamente! Per Leopardi ogni secondo valeva un abisso, di tempo e di spazio) impossibile a rendersi con un film che valga la pena di fare. Cosa intendo: ci vorrebbero giorni per avvicinarsi all’opera di Leopardi volendo sostituire il segno grafico a quello filmico. Ore e ore e ore e ore di pellicola. Perché porsi su questo livello scelto da Martone, di riconosciuta e accettata vicinanza vita-opera, lo esige per forza, di necessità. Non basta far stare Leopardi nell’erba, a contatto con la natura vegetale, farlo sfiorare il muro, fargli recitare le sue poesie (qui dovremmo domandarci: Leopardi recitava le sue poesie? Le immaginava lette a un pubblico, a voce alta? Prendiamo La sera del dì di festa, l’Infinito, Alla luna: cosa c’è di vocale, dov’è la voce, la sintassi per la voce? C’è passione, forza, ma è per sé e per un lettore che le legga in silenzio, che le senta dentro in tutto il corpo. Leopardi non è Majakovskij, in lui tanto tempo è occupato dal silenzio. Dovremmo piuttosto immaginarci i suoi autografi segnati da gocce di lacrime rapprese. Mi si stringe il cuore a pensare come tutto al mondo passa è scritto piangendo, la voce è dentro, fuori esce solo il segno grafico). Martone sa che per la scelta che ha fatto deve citare (Silvia che percorre la faticosa tela, al lume della fioca lanterna poetando eccetera ), ma avrebbe dovuto farne altre mille per rendere qualche odore di un Leopardi che per “raccontarsi” ha scelto il segno grafico. Il problema è linguistico. Se tradurre è sempre un tradimento lo è assai un film (esagerata distanza sul piano spaziale e temporale dei segni diversi), più assai lo è nel caso di questo film su Leopardi che non prescinde da, ma accetta che la sua opera sia estremamente situata, estremamente aderente alla vita nel suo accadere, cosa che rende assolutamente imprescindibile la domanda temporale, e assolutamente chiara e netta la risposta: è impossibile avvicinarsi a Leopardi (attraversando soprattutto la sua opera) nella sua verità storica progressiva mediante (è un participio) un film che valga la pena di fare. Chi starebbe seduto al cinema per giorni?! Una sintesi vera non è un riassunto, è quasi un surrogato per i casi di estrema necessità. Insomma, ammesso a tutti i costi che si voglia fare un film intorno a Leopardi (quando c’è già la sua opera che ci dice tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Chiediamoci: ne avevamo proprio bisogno di sperimentare questo film, con questi particolari intenti?), un film non tanto pensabile (tre giorni di cinema non solo sono pensabili, ma anche fattibili, soltanto non ne vale la pena) quanto fattibile, allora quello di Martone è il metodo sbagliato. Se di Leopardi sappiamo già quasi tutto da lui, come continuare o continuarlo? Come farlo parlare altrove che nella sua opera? Questo è un ottimo punto di partenza. Per esempio strutturando un film, un libro, un vita intera!, un qualsiasi intervento che non aderisca a Leopardi se non nella trama, no nel senso di plot, ma di filo conduttore, essenza, che tenga presente già il Leopardi come diacronia, che non abbia l’esigenza di narrarla, di renderla, ma la tenga presente, in un certo senso la dia per scontata. Che insomma abbia una morale leopardiana ma un’evidenza che con Leopardi e la sua quotidianità particolare può anche non azzeccarci nulla. Che di Leopardi renda il metodo di indagine e comportamento, che di lui metta in scena l’etica, non la situazione particolare in cui storicamente la esperì.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.