Agricoltura e biodiversità possono coesistere?

Per liberare terra per la conservazione della biodiversità soddisfacendo al contempo la crescente domanda di cibo, le narrazioni tecno-ottimistiche suggeriscono di aumentare indefinitamente la produttività agricola, anche attraverso l’uso massiccio di pesticidi. Ma questa visione, che si è fatta strada da una nicchia accademica nei circoli aziendali e politici, trascura la complessità degli ecosistemi naturali e le dinamiche di mercato che regolano l’accesso al cibo.

di Adam Calo, da ECOR Network

L’idea che l’aumento della produttività agricola libererà terra per la biodiversità e risolverà la fame nel mondo sta guadagnando popolarità in Europa e oltre. In Our World in Data, Hannah Ritchie ha sostenuto che “Se riusciamo a trovare il modo di produrre abbastanza cibo su meno terreni coltivati, possiamo preservare più habitat per la fauna selvatica del mondo“. Nel dicembre 2022, il deputato olandese Nilüfer Gündoğan ha affermato che grazie all’intensificazione agricola, “solo in Europa, potremmo restituire alla natura il 75% della nostra superficie agricola, senza che questo porti a inverni freddi, scarsità di cibo, scarsità economica“.

Il discorso di Gündoğan è stato ispirato dal libro dello scrittore e attivista ambientale britannico George Monbiot Regenesis: Feeding the World Without Devouring the Planet (2022). Monbiot è stato anche intervistato nel documentario Paved Paradise, che sostiene l’agricoltura ad alto rendimento supportata dalla biotecnologia, e ha ottenuto elogi significativi nei Paesi Bassi. Questa visione tecno-ottimista è particolarmente popolare negli ambienti imprenditoriali. Secondo il gigante agrochimico Syngenta, “Ridurre la quantità di terra arabile necessaria per unità di coltura consente di lasciare i terreni esistenti incontaminati nel loro stato naturale“.

Nell’UE, la politica agricola è tornata all’ordine del giorno con la legge sul ripristino della natura e la strategia Farm to Fork (entrambe parti cruciali del Green Deal europeo), la rinegoziazione della politica agricola comune dell’UE entro il 2027 e la proposta di una proroga di 10 anni dell’uso del glifosato, che i paesi dell’UE voteranno in novembre, dopo non essere riusciti a raggiungere un accordo. In questo contesto, è ancora più importante comprendere i punti ciechi degli approcci tecno-ottimisti all’agricoltura e la loro influenza sul processo decisionale.

Condividere o risparmiare

Nel dibattito accademico, l’idea che l’aumento della produttività favorisca la protezione della biodiversità combattendo la fame affonda le sue radici nei primi anni 2000, quando un gruppo di biologi della conservazione britannici ha cercato di identificare l’uso ottimale del suolo sia per la biodiversità che per la produzione alimentare, e ha ideato il quadro di condivisione della terra risparmiando la terra.

Secondo il modello di risparmio del suolo, la produzione intensiva di cibo nelle aree coltivate libera più terra per le specie non umane. La condivisione della terra, al contrario, si basa su un sistema agricolo più diffuso, meno intensivo e che promuove la biodiversità all’interno delle aree coltivate. “Se la biodiversità avesse un voto”, hanno affermato i ricercatori, “sceglierebbe il risparmio della terra”.

Diversi ecologi hanno cercato di verificare empiricamente la teoria e sono giunti a una conclusione simile dopo aver condotto indagini sulla biodiversità in diversi paesaggi agricoli. La progenie di questa visione del risparmio fondiario oggi sposa [la tesi del] “l’intensificazione sostenibile” in agricoltura.

Molti biologi della conservazione, tuttavia, hanno contestato questo approccio, affermando che la biodiversità dipende da interazioni complesse tra diversi tipi di uso del suolo. Un insetto, ad esempio, non rispetta confini artificiali e la sua capacità di sopravvivere è quindi influenzata dalle condizioni di biodiversità dei terreni coltivati e non coltivati. La situazione peggiora per quanto riguarda la biodiversità quando le aree coltivate sono caratterizzate da monocolture con un elevato uso di pesticidi ed erbicidi, come spesso accade nel modello di risparmio del suolo. In tali contesti, è più probabile che le estinzioni locali diventino permanenti. Un modello virtuoso dovrebbe privilegiare quindi la qualità ecologica dei paesaggi agricoli rispetto alla massimizzazione della produttività, contrastando al contempo le cause della deforestazione. Altri si sono spinti oltre, rifiutando i presupposti fondamentali della dicotomia land sparing/land sharing.

In primo luogo, l’idea che le aree selvagge che escludono le persone siano un bene sia per i mezzi di sussistenza agricoli che per la biodiversità è fuorviante. In secondo luogo, considerare la fame nel mondo come una questione di produzione si basa sul tacito presupposto che la domanda di cibo sia fissa. In altre parole, la controversia sulla condivisione della terra trascura la dimensione politica di come e perché il cibo viene prodotto, e di chi vi ha accesso.

Un esempio virtuoso?

I sostenitori del risparmio fondiario si riferiscono al Costa Rica come a un esempio da seguire. Negli ultimi decenni, il paese è riuscito a fermare e poi invertire le tendenze alla deforestazione, investendo anche nella produzione intensiva di frutta tropicale. In effetti, ci sono importanti lezioni da trarre dall’uso da parte del Costa Rica di sovvenzioni e prestiti agli agricoltori per incentivare la riforestazione. Tuttavia, la politica agricola del paese è nota per i danni sociali e ambientali derivanti dall’intensificazione orientata all’esportazione.

Le monocolture ad alto rendimento richiedono un uso crescente di pesticidi per mantenere la produttività nel tempo. Un recente rapporto dell’UNDP ha rilevato che l’uso medio di pesticidi in agricoltura tra il 2012 e il 2020 è stato di 34,45 chili per ettaro in Costa Rica, di gran lunga il più alto rispetto ad altri paesi dell’OCSE come Messico, Cile, Stati Uniti, Canada, Colombia e Panama. Le conseguenze combinate di disturbi, disabilità e perdita di produttività associate all’elevato consumo di pesticidi costano al Costa Rica 9 milioni di dollari all’anno.

Oltre alla salute dei lavoratori agricoli e dei consumatori, l’intensificazione danneggia anche la biodiversità. Uno studio a lungo termine ha rilevato che, mentre le aree protette sono aumentate nel tempo in Costa Rica, la loro coesistenza con piantagioni di banane e ananas ad alta intensità di pesticidi ha portato a una scarsa connettività e qualità dell’habitat. Di conseguenza, la diversità di uccelli, piante e insetti sta diminuendo.

Una tendenza simile si osserva in Europa. Gli scienziati hanno monitorato un calo del 75% della biomassa degli insetti volanti nelle aree protette europee in un periodo di 30 anni. Ciò è stato attribuito alla scarsa qualità dell’habitat e agli ambienti tossici dei terreni coltivati.

Anche il numero di uccelli insettivori si sta riducendo, poiché la qualità complessiva dei paesaggi coltivati, delle aree protette e della loro interazione è compromessa dall’intensificazione dell’agricoltura.

A caccia del profitto

Forse il problema centrale del risparmio di terra è che presuppone un legame diretto tra produttività e conservazione. Mentre il disboscamento per l’agricoltura o per il pascolo deve essere affrontato nell’ambito della lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, non vi è alcuna garanzia che l’aumento delle rese agricole porterà alla conservazione altrove.

L’evidenza empirica suggerisce che spesso è vero il contrario. Uno studio a lungo termine incentrato su 122 nazioni lungo i tropici ha trovato una forte associazione tra l’aumento della produzione di materie prime per l’esportazione e la perdita di aree forestali.

Le dinamiche di mercato, a quanto pare, sono i fattori chiave dello sfruttamento del territorio. L’aumento dell’efficienza crea una finestra per maggiori profitti e un modo logico per cogliere questa opportunità è quello di mettere in produzione più terra. La competizione tra gli agricoltori incoraggia l’adozione di strumenti di efficienza, incentivando ulteriormente una maggiore produzione attraverso l’espansione. In un mondo basato sulla concorrenza, i guadagni di efficienza vengono rapidamente erosi, mettendo gli agricoltori su un tapis roulant della produzione, dove la prossima mossa è quella di degradare più terra per gli stessi profitti, o di cercare un altro pacchetto [tecnologico] di efficientamento.

Per evitare questa corsa al ribasso, alcuni sostenitori del risparmio di terra suggeriscono di combinare l’intensificazione agricola con programmi di conservazione dell’habitat. Tuttavia, questo non compensa le conseguenze negative dell’intensificazione e dell’uso elevato di pesticidi sulla biodiversità e sul benessere umano. Ad esempio il deflusso da suoli degradati e carichi di sostanze nutritive confluisce nei corsi d’acqua, degradando la qualità dell’acqua e i mezzi di sussistenza della pesca a valle.

Inoltre, l’inclusione di conoscenze ecologiche basate sul territorio è fondamentale per mantenere alti livelli di biodiversità nelle aree protette e resistere al mercato e alle forze politiche che preannunciano il degrado. La promessa di invertire la perdita di biodiversità risiede nei paesaggi in cui le persone utilizzano la terra in modo sostenibile, piuttosto che in aree di conservazione simili a fortezze.

Dallo sfruttamento alla sostenibilità

Le forze di mercato, così come le politiche agricole, forestali e commerciali, esercitano pressioni sugli habitat naturali molto più delle dinamiche di produttività. Alcuni paesi o regioni possono avere un’applicazione più rigorosa della protezione ambientale, la speculazione sui prezzi può incentivare una coltura rispetto a un’altra, le fluttuazioni del mercato delle sementi possono influenzare le scelte degli agricoltori e così via. Queste dinamiche politiche e di mercato determinano quando, se, da chi e come gli habitat primari vengono disboscati per l’agricoltura.

La fame nel mondo è guidata dalla disuguaglianza, dall’ingiustizia e dalle strutture di potere capitalistiche. Non si tratta principalmente di un problema di rese insufficienti. L’intensificazione può avere effetti positivi, negativi o nulli sull’accesso e sulla sicurezza alimentare, mentre spesso nasconde impatti negativi sulla biodiversità. Per essere veramente sostenibili, i metodi di intensificazione (come l’agricoltura intelligente dal punto di vista climatico, l’agricoltura verticale, le colture geneticamente modificate e le proteine alternative) devono affrontare la ricchezza delle specie all’interno dei loro confini di pratica e in relazione ai loro paesaggi, non in un “altrove” indefinito.

In pratica, la popolarità del modello di risparmio fondiario ha portato enormi benefici all’industria agroalimentare. In passato, il degrado ambientale delle aree coltivate in modo intensivo è stato per lo più presentato come un male necessario per nutrire il mondo e garantire il benessere rurale. Con l’affermarsi delle narrazioni sul risparmio della terra, anche all’interno del movimento ambientalista, l’intensificazione e la sostenibilità sono state sempre più inquadrate come la stessa cosa.

Nei Paesi Bassi, gli allevatori intensivi di bestiame che si trovavano di fronte all’obbligo legale di ridurre le emissioni di azoto sono stati in grado di presentare il loro modello come sostenibile. Il Movimento dei cittadini agricoltori (BoerBurgerBeweging, BBB), emerso nel conflitto politico sull’azoto e sul futuro dell’agricoltura, ha svolto un ruolo decisivo nelle elezioni provinciali olandesi del marzo 2023. Secondo il BBB, “un’agricoltura altamente produttiva come quella esistente nei Paesi Bassi consente di risparmiare spazio e uso del suolo in tutto il mondo“.

Una narrazione del risparmio di terra viene impiegata anche nel dibattito sull’uso di erbicidi e pesticidi in agricoltura. Un position paper della filiale europea di CropLife, un’associazione di categoria di imprese agrochimiche, afferma che l’agricoltura biologica dovrebbe essere sostenuta a condizione che “la conseguente riduzione della produttività agricola europea non porti a cambiamenti involontari nell’uso del suolo in altre parti del mondo, che potrebbero avere effetti dannosi sulla biodiversità e sul clima“.

Al suo interno, il modello di risparmio del suolo stabilisce un chiaro confine tra il mondo umano e quello naturale. La chiave per la salvezza, secondo i suoi sostenitori, è riconoscere questa separazione e applicarla all’uso del suolo e alla conservazione della natura.

Tuttavia, per quanto possiamo provare a pensarla diversamente, siamo esseri organici la cui lunga storia è stata una storia di intrecci ecologici-sociali.

La separazione tra uomo e natura è un prodotto storico. Quando i coloni bianchi esplorarono il Nord America per la prima volta, si meravigliarono della natura selvaggia e dell’abbondante biodiversità che incontrarono. Erano stupiti di come potessero cavalcare i loro cavalli attraverso le foreste, che sembravano loro divinamente organizzate. Alcuni pensavano che fosse il paradiso, altri che fosse un’espressione di arretratezza. Ora sappiamo che ciò che i coloni vedevano erano paesaggi gestiti altamente complessi, creati attraverso una danza armoniosa di pratiche sociali e forze ecologiche.

Costruire nuove relazioni reciproche con i paesaggi, dove l’uomo concilia produzione alimentare e biodiversità, rappresenta una vera alternativa al degrado ambientale. Questa idea è alla base dell’agroecologia con le sue pratiche politiche, sociali e scientifiche di sostenibilità. I veri ecologisti dovrebbero lavorare in questa direzione invece di promuovere una comprensione semplicistica del sistema alimentare.

Tratto dal Green European Journal. Qui la versione originale in inglese

* Traduzione di Ecor.Network

Le immagini:

Chafer -43, by Chafer Machinery.

Licenza CC BY 2.0.

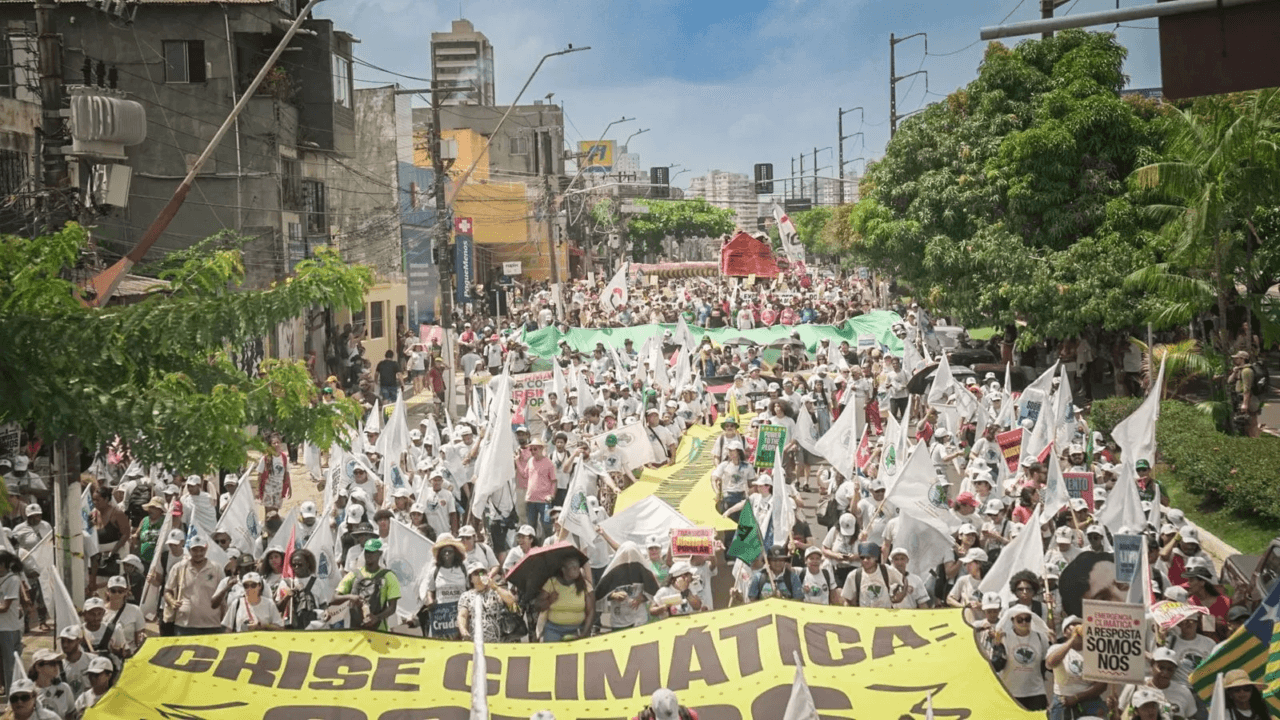

IMG_0847, by Global Justice Now.

Licenza CC BY 2.0.

Monoculture, by Nicholas_T.

Licenza CC BY 2.0.

1995 #202-23A Costa Rica banana plantation, by Dan Lundberg.

Licenza CC BY 2.0.

FrankenSoja, by pedroreyna.

Licenza CC BY 2.0.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.