Iran: di cosa ci parla l’inverno dei mostazafin?

I moti di fine 2017 ed inizio 2018 in Iran, la cui processualità resta aperta, ci sembrano una sfida alla quale non potersi sottrarre nella sua complessità. Nel tentarne un’analisi per quanto possibile veritiera, nel comprenderne il portato di discontinuità e rottura nella storia recente del Medio Oriente, nel tracciare paralleli e convergenze che avvicinino alla nostra comprensione una realtà tanto lontana, ma pur sempre ricompresa nella stessa civiltà capitalista che viviamo nei nostri territori e nel nostro presente. Per quanto tentativamente, cerchiamo dunque di fornire qui una lettura multidimensionale degli eventi, dei fenomeni e della composizione che hanno segnato questa sollevazione, insieme alle narrazioni, alle strategie mediali ed anche ai preconcetti di cui è stata oggetto.

Una rivolta degli ultimi e delle periferie verso il centro

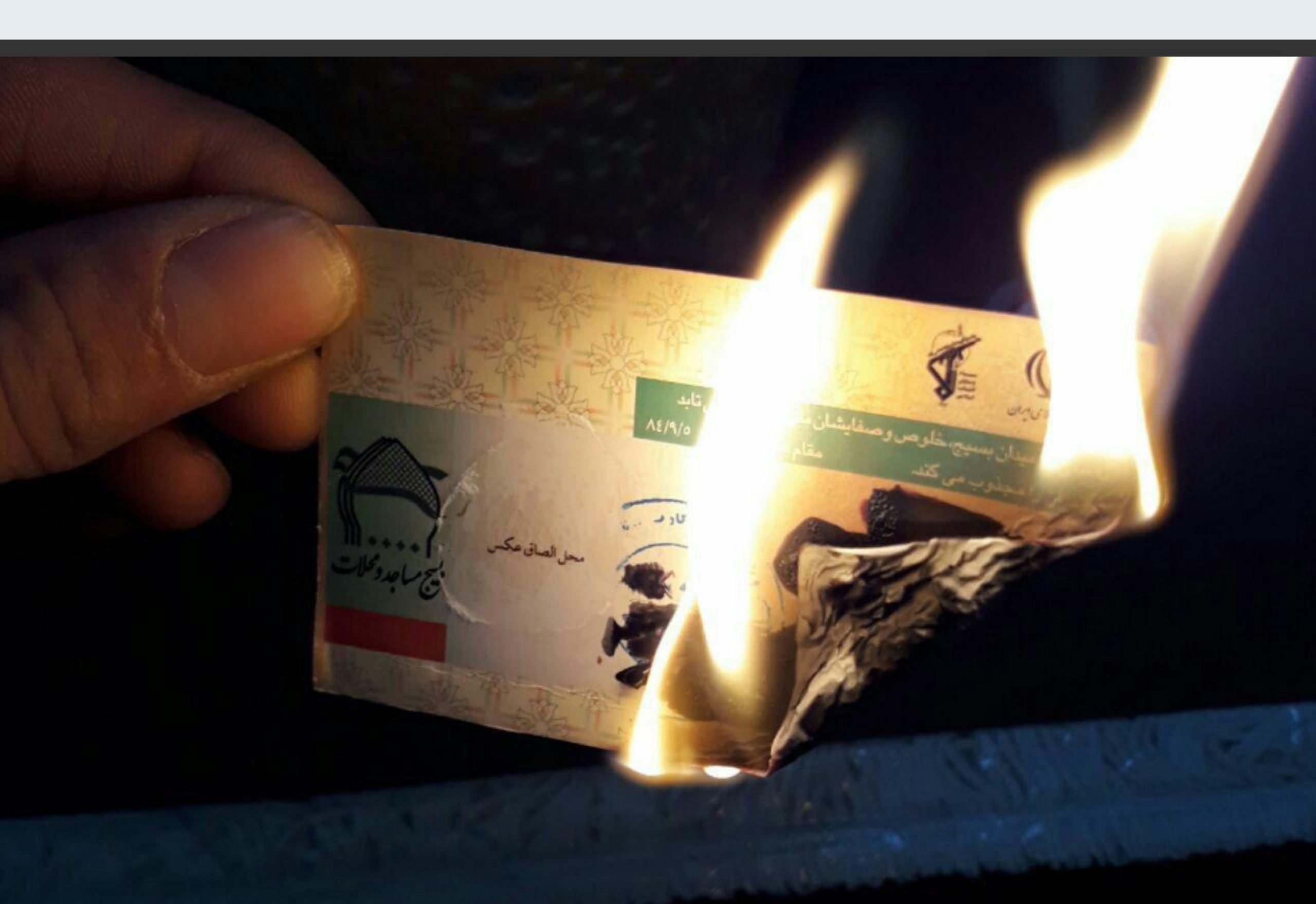

Nella latitanza di un nome con cui il giornalismo mainstream potesse appropriarsene, è stata chiamata la rivolta dei mostazafin: gli oppressi, i miserabili. In un paese in cui il 40% delle persone, in larga parte giovani, vive sotto la linea di povertà e (quando questi ci sono) svolge due o tre lavori per sopravvivere. Un paese schiacciato da un embargo quarantennale (di cui, nonostante il precario accordo sul nucleare, ancora vigono le sanzioni secondarie) che drena risorse per il miglioramento delle condizioni di vita nel paese; in cui tra il 70% e l’80% dell’economia è in mano all’apparato clericale sciita ed al suo braccio armato dell’IRGC (i guardiani della rivoluzione del 1979 noti come pasdaran) tramite banche e fondazioni (bonyad); e in cui i rincari dei beni di prima necessità (pane, uova, luce, gas e benzina), uniti ad una stretta sui sussidi ed al fallimento di svariati istituti di credito (non per niente divenuti bersaglio delle proteste) negli ultimi due anni hanno prodotto una risultante intollerabile.

Nello stesso periodo, è sulle oltre 1700 azioni di protesta illegali in tutto il paese (secondo l’agenzia governativa Isargara), tra scioperi selvaggi (laddove le aziende in mano al clero adottano una politica ferocemente antisindacale) e mobilitazioni dei lavoratori e dei disoccupati che scava la talpa del carattere essenzialmente di classe degli attuali moti antisistema. E’ quindi sulle parole d’ordine “pane, lavoro, dignità e libertà” che nell’ultima settimana si sono aperte le manifestazioni in più di 70 città, con (anche se il dato è difficilmente quantificabile) almeno decine, se non centinaia di migliaia di persone in piazza. Proteste decentrate, partite da località provinciali e caratterizzate dalla spiazzante ed apparente mancanza di leader.

Ma sono tante le sfaccettature e le componenti di questa apparentemente inaspettata sollevazione, a partire da quella giovanile. Secondo fonti del Ministero dell’Interno iraniano il 90% degli arrestati ha sotto i 25 anni. Nessuno di essi ha quindi vissuto l’epoca della rivoluzione khomeinista del 1979 e si riscontra una cesura persino generazionale, oltre che cetuale, con i moti del 2009. Nonostante possibilità di mobilità sociale maggiori di quelle di altri paesi dell’area, il sistema clientelare del regime – che fin dall’università instrada nel management statale una composizione conservatrice e di ceto medio-alto – preclude loro una reale agency e partecipazione al potere della repubblica islamica. Così come per le donne, in questi giorni spesso in prima linea nelle proteste: il gabinetto di Rouhani non ha nemmeno una componente femminile, e il numero di parlamentari donne si è ridotto nell’ultima tornata elettorale.

C’è inoltre l’elemento etnico. Come Siria, Turchia ed Iraq, l’Iran non è un vero e proprio stato-nazione, ma un mosaico di popolazioni – almeno per il 50% non ricomprese nella componente maggioritaria, quella persiana – in cui l’appartenenza alla classe dominante è definita su basi etniche e religiose oltre che dalla ricchezza. Se per ragioni opposte sia oppositori che affiliati al regime hanno rievocato la repressione del Black Lives Matter statunitense, il corollario di questo parallelo è la presenza all’apice dei vertici sociali qui del WASP bianco, anglosassone e protestante e lì del persiano sciita, dell’arabo alauita, del turco etnico sunnita. Dopo la prima scintilla nelle città conservatrici di Qom e Mashhad, i principali focolai di insurrezione sono stati infatti i centri delle regioni a maggioranza curde, azere e lur nell’ovest del paese – esprimendo la conflittualità più elevata. Nelle città a maggioranza curda come Kermanshah (dove si registrano i tassi di disoccupazione più alti del paese, fino al 22% secondo le stime del regime) ed Urmia, rispondendo agli appelli del PJAK (organizzazione gemella delle YPG del Rojava) e delle donne del KJAR all’unirsi alle proteste, la gente è scesa in piazza nonostante anni di intimidazioni e repressione (in particolare dei kolber, trasportatori di confine); nella metropoli azera di Tabriz le proteste sono state veicolate anche negli stadi; nel Lorestan ci sono stati i primi morti della sollevazione. Persiste inoltre un conflitto a bassa intensità nella regione del Baluchistan, connesso ad un lungo e tortuoso percorso di autodeterminazione.

Altra (e più contingente, ma non meno rilevante) componente della protesta sono stati i terremotati delle regioni occidentali, colpiti dal recente sisma di fine 2017. Come ad altre latitudini, lo stato si è mostrato solo per i selfie e le visite-lampo dei governanti, lasciandosi alle spalle i cumuli di macerie delle abitazioni tutt’altro che a prova di terremoto costruite dalle imprese dei pasdaran: la popolazione colpita ha trovato il solo conforto delle reti di solidarietà autorganizzate, mobilitatesi per portare aiuto.

Forconi Iraniani?

La metafora è provocatoria e ingenerosa, ma può aiutare in parte a leggere segmenti di composizione ed una serie di fenomeni intercorsi nei giorni dei disordini. Frange del ceto medio-alto progressista sono state combattute se unirsi alle piazze o meno, data la presenza di elementi nostalgici del brutale regime monarchico (sono fioccate bandiere con il leone di Persia dello shah, più in rete che per strada), dei Mujaheddin del Popolo (formazione socialisteggiante di opposizione, detestata per aver combattuto i propri connazionali durante la guerra tra Iran e Iraq – anche qui presenti più sul web che nei cortei) e del blocco sociale nazional-conservatore e lumpen-proletario facente capo all’ex-presidente Ahmadinejad contro il riformismo neoliberale di Rouhani. A catena, una borghesia poco coinvolta e incapace di leggere-stare nella piazza ha prodotto l’incertezza dei propri referenti occidentali (che per inciso le rivolte dei pezzenti e degli analfabeti le schifano e aborriscono anche in casa propria…), costretti a ripiegare sul silenzio o sui consueti canovacci mediatico-narrativi: svuotandoli però di credibilità e portando ad una narrazione costellata da iperboli e pii desideri.

Si spiegano anche i fenomeni di diserzione da parte delle forze del regime di estrazione sociale probabilmente più vicina a quelle dei manifestanti, prima dell’intervento delle strutture più organizzate e lealiste dei pasdaran (più presenti nelle metropoli); oltre alla cautela dei comandi nelle prime operazioni repressive.

Infine ci si può soffermare sullo slogan “né Gaza né Libano: dedico la mia vita all’Iran”: indirettamente confermato dallo stesso Sayyed Hassan Nasrallah (leader dell’Hezbollah libanese e stretto alleato di Teheran), che nel minimizzarne la portata ne riconosce l’esistenza, testimonia un sentimento di rabbia e distanza reale verso gli stanziamenti economici e militari della leadership iraniana all’estero; indispensabili però a quest’ultima non per una mera questione di egemonia regionale, ma anche e soprattutto per garantirsi margini negoziali e rapporti di forza in grado di alleviare la pressione sulla propria tenuta interna.

“Riformisti o principalisti, è finita!”

Le proteste mettono a nudo il carattere di crisi e critica sistemica in cui sta entrando il regime iraniano, in maniera completamente diversa dalle precedenti sollevazioni del 1999 e del 2009. In quelle occasioni il mancato sostegno del Presidente Khatami agli studenti in lotta e la riconciliazione tra i suoi rivali nell’establishment ed Ahmadinejad (cosa che comunque non ha salvato quest’ultimo da una successiva marginalizzazione) mettevano a tacere dei moti anche duri e sanguinosi, ma che si risolvevano sostanzialmente in una dialettica interna alle componenti del regime e ai loro sostenitori. Ma ora sia i riformisti che i conservatori (o “principalisti”) si sono ritrovati uniti nella difesa del sistema: se formalmente il discorso di Rouhani è stato più conciliante e quello di Khamenei più duro, nella sostanza il loro giudizio sulle proteste è lo stesso.

E sono entrambi sul banco degli imputati: al di là della delusione di ogni aspettativa di cambiamento reale, i riformisti (che, va ricordato, tra le loro figure di spicco contano i responsabili di condanne alla prigione e a morte di migliaia di oppositori) hanno approfittato del canale apertosi per lo sblocco degli investimenti occidentali (con la benedizione di esponenti della “terza via” come Obama) senza produrre alcun tipo di beneficio per la popolazione. Ed assieme ai conservatori sono presi di mira da slogan che a differenza del 2009 non hanno connotazioni anche idealmente religiose, ma esprimono malessere ed ostilità verso tutte le istituzioni della Repubblica Islamica.

Nelle azioni dirette, dai mordi e fuggi notturni all’appropriazione di veicoli delle forze dell’ordine, dai raduni di massa al linciaggio o al denudamento degli agenti da parte della piazza è stata palpabile la condizione di non avere nulla da perdere, e che non ci fosse “Nessuna paura, siamo tutti insieme”. E la reazione del regime è stata proporzionale: oltre 20 morti in una settimana, a fronte dei 60-70 nei sei mesi di insorgenza del 2009.

Nebbia di guerra mediatica

Un dato di fatto della settimana di sollevazione è stato il successo delle autorità nell’ostacolare, ed in alcuni casi a paralizzare, il flusso dell’informazione a loro avversa in rete; dinamiche che hanno saputo intrecciare con quelle della comunicazione ufficiale, alternando i toni concilianti del discorso di Rouhani all’annuncio della sconfitta della sedizione da parte dei Pasdaran subito dopo un lungo stop del web lo scorso 3 gennaio. Il progetto di internet halal del regime ha conseguito il blocco differenziale di una serie di outlet mediatici, dai più strutturati come Amad News, una delle prime centrali di diffusione delle chiamate alla presa della piazza, a network come Instagram e Telegram. Quest’ultimo è stato accusato da molti osservatori, tra cui Edward Snowden, di arrendevolezza al regime per aver chiuso canali in cui si discutevano tattiche e coordinamento delle proteste: dure imputazioni per un media che raggiunge, secondo stime dell’Associated Press, fino a 40 milioni di persone nel paese mediorientale; e che non è stato risparmiato da blocchi a singhiozzo e mirati per scovare gli organizzatori delle azioni di piazza.

Si può inoltre constatare come la propaganda non sia mancata da entrambi i lati: sia con l’utilizzo di botnet (su Twitter, mentre su #Iran hanno spadroneggiato bot russi e del regime, l’hashtag #IranProtests è stato particolarmente intasato da account filo-sauditi) che di immagini e video non afferenti ai raduni in corso, o addirittura di eventi avvenuti in altri paesi. E’ l’apoteosi delle fake news in un contesto di conflittualità così diffuso e peculiare: a differenza del 2009 dove le piazze dell’Onda Verde l’hanno fatta da padrone, in quest’occasione la comunicazione è stata più frammentata e veicolata dall’estero, con meno possibilità sia materiali che organizzative da parte dei manifestanti sul campo di imporre la propria narrazione.

Va rilevato anche il dilemma delle cancellerie occidentali (al netto della già accennata difficoltà di individuare referenti nelle piazze, come del resto avvenuto nelle prime fasi dei moti del 2011) nell’impostare la propria linea: intervenire prestando il fianco alle accuse di ingerenza e strumentalizzazione o tacere? Sorprendentemente lo stesso Trump ha tenuto un atteggiamento tutto sommato prudente, così come l’Unione Europea (dopotutto si parla di milioni di euro di investimenti occidentali in Iran a rischio). Il che ha creato un corto circuito in cui a finire sul banco degli imputati (sia degli attivisti dell’alt-right che dei tweeter mediorientali) è stata la politica estera dell’amministrazione Obama: rea di non aver sostenuto fino in fondo l’Onda Verde, al fine di soddisfare proprio gli interessi del capitale globale interessati al disgelo.

Anche dal lato del regime si è tuttavia ravvisata una certa confusione: la difficoltà di additare una chiara regia delle proteste ha prodotto una sfilza di accuse a mandanti presunti o reali, interni ed esterni. Al fine di ricompattare il blocco di potere e marginalizzare i responsabili della scintilla sfuggita di mano, ma tradendo una certa apprensione ed aprendo a nuove contraddizioni nell’apparato clericale e nelle sue propaggini nel paese.

Cretinismo geopolitico

Non sono mancate le letture campiste che da una parte e dall’altra gridano all’ennesima “rivoluzione colorata” o al “tentativo rivoluzionario dei giovani iraniani che vogliono l’occidente”. Partiamo da un dato di verità: in un mondo globalizzato e connesso dai mezzi di comunicazione non ha senso pretendere che gli stati e le popolazioni possano esistere ed essere pensati come compartimenti stagni. Se in Iran c’è una parte di popolazione sensibile alle sirene del modello neoliberale, basti pensare a come ad esempio – in Italia – sia una serie di pagine social che di canali di informazione alternativa che indirettamente il mainstream veicolino di converso suggestioni autoritarie, con le loro narrazioni del fenomeno Putin.

In ciò: è verosimile che entità come la CIA o chi per essa riescano a coordinare in maniera organica e coerente sollevazioni in metropoli culturalmente, etnicamente e redditualmente diverse, spesso espressione di differenti genealogie sub-nazionali? (In tutt’altro contesto, si pensi a cosa comporterebbe un’impresa del genere se al posto delle città iraniane vi fossero Treviso, Bergamo, Bari, Catania…). Sarebbe possibile solo con un forte sostrato ideologico legato ad una fase espansiva del modello di sviluppo occidentale, una borghesia coesa ed organizzata ed una compattezza ed una visione strategica da parte delle potenze atlantiche e dei loro alleati regionali che al momento latitano.

Insomma, pur avendo contribuito al loro (momentaneo?) stallo, il fatto che le proteste non siano riuscite ad elaborare un’alternativa unificante al vecchio regime prova indirettamente la loro spontaneità e genuinità.

E ancora, il dato che il partito comunista clandestino Tudeh, uno dei principali bersagli delle mattanze khomeiniste degli anni ’80, si sia schierato dalla parte dei manifestanti (ammonendo sempre all’attenzione contro le interferenze straniere) dovrebbe far riflettere gli anti-imperialisti a corrente alternata. Così come dovrebbe ripugnare il carattere confessionale e settario dello stato iraniano, carattere che lo appaia tra l’altro alla sua nemesi dello stato ebraico: anche se sotto il dominio di Tel Aviv la pena capitale magari non viene praticata negli stadi ma selettivamente contro i militanti antisionisti nei territori occupati.

Lo ribadiamo ancora una volta: una geopolitica riduzionista, brandita come una scorciatoia esplicativa che riduca le classi sociali, le loro idiosincrasie e le loro aspirazioni alle bandierine degli stati ed alle manovre dei rispettivi capi di governo e dei loro apparati è uno strumento profondamente antirivoluzionario, depotenziante e perdente.

Concludendo, l’inizio di qualcosa?

E’ difficile perfino rendere conto dello stato attuale delle proteste, data l’estrema incertezza e strumentalità dei report che arrivano dalle strade iraniane. Un dato sembra però conclamato: è l’inizio di una crisi di legittimità per la repubblica islamica, proprio all’apice del suo trionfo geopolitico con la vittoria nel conflitto siriano e in parte in conseguenza di esso.

L’azzardo di Ahmadinejad nell’usare la piazza per ritornare centrale negli equilibri di potere del regime ed il fallimento di Rouhani nella gestione dello sviluppo del paese possono preludere ad una resa dei conti all’interno dell’apparato statale, che si liberi dalle loro opposte influenze. E la presenza di un tangibile zoccolo duro di sostenitori degli ayatollah, come dimostrato dalle manifestazioni lealiste (svoltesi anche con caratteri platealmente intimidatori in territori come il Kurdistan Iraniano), può porre le premesse per una guerra civile in caso di futura precipitazione degli eventi.

La sfida più grande che attende i mostazafin è quella della necessaria politicizzazione della sollevazione, di un lavoro di sintesi delle varie componenti e delle loro istanze, della costruzione di reti sociali e comunicative all’altezza dello scontro con uno degli apparati repressivi più oliati e spietati del Medio Oriente e con il mainstream degli avvoltoi occidentali.

Un compito organizzativo – già in parte intrapreso nel Rojhelat – complesso e di lunga durata, ma al quale è impossibile sottrarsi. Per minare decisivamente l’egemonia simbolica e culturale di un orpello – quello etnico e confessionale – che per troppo tempo ha compresso e mistificato la realtà dei rapporti materiali di dominio e dello scontro di classe, non solo delle popolazioni dell’Iran ma di tutto il mondo.

Fonti

Proteste di massa scuotono l’Iran in un momento cruciale per la regione

Chi c’è dietro la rivolta dei senza scarpe che sta incendiando l’Iran

Proteste in Iran: a chi conviene una crisi a Teheran?

Cosa vuole la gente in Iran, perché la protesta?

Iran. In arrivo l’Internet halal

Iran’s karate woman and the boy who’s still alive: Fake images in Iran’s protests

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.