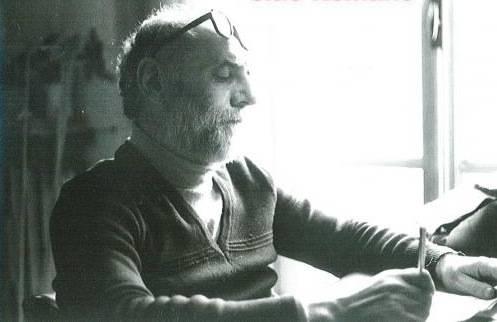

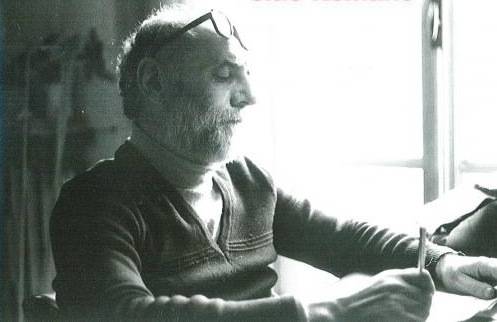

Romano Alquati: chi era costui?

Chi era per me Romano Alquati? Un collega? No, se non di fatto: non lo avrei mai definito tale, a chi mi avesse rivolto quella domanda. Un amico? Anche, ma non soltanto. Un compagno? Men che meno, benché non fossimo certo due camerati. Un Maestro? Non mi sono mai messo in posizione di allievo, né lui me lo avrebbe permesso, benché abbia imparato moltissimo da – con – lui… Chi era dunque Romano Alquati per me?

Era un formidabile inter-locutore: un originalissimo tessitore dei testi della presenza. Era una persona “presente”, presente a titolo di persona, identità linguistica e teatrale al contempo. Costruiva la sua presenza nella comunicazione, e la sua regola di comunicazione era quella di lasciare il proprio pensiero libero di accogliere ogni sorta di sollecitazione, da ovunque provenisse. Non seguiva un unico filo del discorso, ne seguiva molti; e quando un qualche oggetto – un’immagine, un’idea – arrivava dall’esterno e all’improvviso, cosa che succedeva regolarmente, trovava sempre la porta aperta: non interrompeva alcun filo, vi si inseriva. Lui lasciava che vi si inserisse, non essendo lui persona affetta da delirio di onnipotenza. La sua forza era l’antidoto alle altrui onnipotenze, ciò che a molti rendeva Alquati un interlocutore insopportabile.

In Osservazioni su cultura, teoria, storia, un artico pubblicato su Ombre Rosse nel 1979, oggi disponibile in rete, così si esprime Alquati:

”I nostri sono ancora tempi di spettacolo, ed io mi trovo in numerosa compagnia: la comunicazione mediante scrittura non è la mia preferita, specie come saggistica. Anch’io, come i giovani, consumo molti spettacoli fatti da altri. Poi però meno di loro so fare a mia volta teatro. La mia teatralità è un’eredità cremonese antica, fa parte della cremonesità, di una antica cultura locale, e non della moderna cultura scientifica dello spettacolo: lavorando come insegnante sono costretto a fare teatro. Ma la mia spettacolarità è molto modesta e spontanea; ho quindi una bassa qualificazione professionale.” (corsivi miei).

Che la comunicazione mediante scrittura non fosse la sua preferita è possibile, e non c’è ragione di dubitare della sua affermazione. Ma la scrittura di Alquati è originalissima e unica. “Non gli importava un fico secco di “scrivere per tutti” – argomenta al proposito Sergio Bologna – aveva sviluppato un linguaggio tutto suo, uno stile di scrittura inimitabile, chi era in grado di seguirlo bene, chi lo trovava astruso, peggio per lui.” A me pare che lo stile di scrittura di Alquati fosse assai prossimo al suo stile di interlocuzione: costruito sulla stessa materialità dell’orale.

Quando, scrivendo, ci sfugge una parola che non ci piace, semplicemente la cancelliamo o la sostituiamo con quella che ci piace di più. Non così quando parliamo: quello che è detto è irrimediabilmente detto, non lo possiamo cancellare o sostituire, siamo costretti a continuare a dire, ad aggiungere parole; siamo costretti, con Barthes, a “bofonchiare”. Così anche, nel parlare, non possiamo elaborare quel che vogliamo dire se non lasciando le tracce delle relative difficoltà. Sono due vincoli legati alla “materialità dell’orale”, vincoli attraverso i quali la linearità temporale non compare come semplice supporto su cui proiettare un enunciato programmato, ma anche come “la materialità su cui la parola è in corso di elaborazione, con l’imprevedibilità di quanto sorge, cammin facendo, nell’inadeguatezza del detto, o nella resistenza dell’a-dirsi” (Authier-Revuz). Nel parlare, la successione temporale delle nostre parole deve fare continuamente i conti con lo spazio di una pluralità di voci che, spesso in lotta tra di loro, avanzano dialogicamente le loro pretese, “increspando” in tal modo la superficie del nostro discorso (Bachtin). Una superficie che, nella scrittura, può essere resa a posteriori piana, ma non era questo il caso di Alquati.

Alquati non era certo ingenuo, conosceva bene i trucchi del mestiere dello scrittore: semplicemente non vi si assoggettava, perché incompatibili col nucleo centrale di tutta la sua ricerca: l’identificazione della soggettività (di chiunque, operai compresi) quale emerge, all’insegna della presenza e del conflitto, tra le pieghe della “merce umana” prodotta e riprodotta dall’operare di modelli di comunicazione fondati sulla assenza. Come dire che anche i libri di Alquati, non soltanto i suoi discorsi, potevano risultare insopportabili, e tali in quanto liberi, per quanto possibile, dal mito della maîtrise. Nello scrivere, come nel parlare, Alquati non “tornava indietro”, non cancellava, non correggeva, non sostituiva: semplicemente aggiungeva – non era uno scultore, era un pittore – ossia metteva in diretta comunicazione tra di loro, disponendoli entro lo stesso spazio dialogico, il prima e il dopo, il pro e il contro. Ciò che consente di tenere a freno la coazione a “correggere” un “errore” è interrogarne il senso, ciò che è possibile fare disponendo di un modello di osservazione che, applicato alle modalità di produzione della soggettività nella comunicazione, trasformi la “verità” dell’uno nel dialogo dei molti, identifichi in ciascun soggetto una identità intrinsecamente relazionale, dialogica, “sociale” in tal senso. Di questo modello Alquati disponeva a piene mani, lo mostrava in azione, anche quando non ne parlava, nelle sua pratiche di interlocutore e di scrittore. E di attore.

La teatralità di Alquati era quella che lui attribuiva a se stesso, una teatralità “molto modesta e spontanea”? A me pare fosse molto ricca, traboccante, e che la spontaneità che certamente la caratterizzava fosse il prodotto di uno stile personale culturalmente costruito con sapienza “ossimorica”, più che soltanto dialogica, e divenuto tanto consustanziale alla sua teoria del mondo e dei soggetti che lo abitano, da risultare “naturale”. Nonostante gli sforzi teatrali che faceva per nasconderlo, Alquati era una persona molto equilibrata, e il suo equilibrio era dato, a me pare, dalla sua capacità, tutta teatrale, di mettere in scena, facendole dialogare tra di loro, due coppie di personaggi solitamente opposti e incompatibili: la coppia del “dilettante” e dello “specialista” e la coppia del “titano” e del “timido”, la prima relativa allo stile del suo lavoro intellettuale, la seconda relativa allo stile delle sue manifestazioni “caratteriali”.

Alquati leggeva e scriveva sotto gli alberi dei parchi torinesi, cosa il cui solo pensiero faceva inorridire molti intellettuali sabaudi, me per primo. Ma non era certo soltanto quella la forma in cui si manifestava la sua capacità di associare una qualche forma di diletto al rigore del lavoro intellettuale. Alquati non era un “dilettante” in senso weberiano, ma non era neppure uno “specialista” nello stesso senso. Non usava la ricerca come strumento della sua “personalità” immaginaria: non faceva ricerca per far vedere quanto fosse bravo lui; ma neppure vi si asserviva all’insegna della impersonalità; o, più precisamente, vi si asserviva, ma soltanto a condizione che la ricerca fosse con-ricerca, luogo espressivo della soggettività dei con-ricercatori, dimensione inseparabile dalla specificità degli oggetti su cui tale soggettività di volta in volta si focalizzava. Una prospettiva non dissimile da quella nota come “effetto Heisenberg”, riferita in questo caso non ad oggetti fisici ma sociali, dove sono in gioco non “effetti” ma “possibilità”. La misura del rigore, in quella prospettiva, corrispondeva alla misura del diletto: non quello, individuale, associato al canto degli uccellini e allo stormire delle fronde, ma quello, collettivo, associato all’apertura di possibilità – di nuove possibilità – che la con-ricerca può realizzare, e che può dar senso alla ricerca sociale in quanto tale. Una questione che tutto può dirsi essere, oggi come ieri, fuorché risolta.

“Ciò che in verità ho sempre sotto mira” scrive Alquati in altro passo del saggio citato, “è il lavoro intellettuale, nei suoi rapporti col potere. La critica del corporativismo disciplinare e delle illusioni scientifiche e professionali degli intellettuali separati che vorrebbero riproporsi come artigiani universali dentro la specializzazione!” Agli intellettuali “separati” Alquati non proponeva, come molti altri proponevano in quegli anni, di unirsi alla “classe operaia”: proponeva una attrezzatura concettuale che fosse in grado di dissolvere, avendola identificata come una “mitologia” depositata, in senso wittgensteiniano, nel nostro linguaggio, la premessa stessa di quella prospettiva di unione: la presunzione di sapere chi fossero gli uni, gli intellettuali, chi gli altri, gli operai. Alquati non proponeva nuove oggetti da misurare, metteva in discussione il metro.

Alquati non soffriva di delirio di onnipotenza, ma certi aspetti del suo stare al mondo me lo hanno sempre presentato come un Titano. Era uno che scalava le montagne con ai piedi i sandali da francescano, rigorosamente acquistati al mercato. E’ successo varie volte, quando era mio ospite in campagna, a Sordevolo, che scalasse il Mucrone, una montagnona non difficile ma ostica, tutta pietre. Partiva all’alba e tornava al tramonto, più morto che vivo, ma con l’insopprimibile teatralità in volto di chi avesse fatto una passeggiatina. Teatralità ad uso di quanti, solitamente vari altri ospiti, comuni amici, altrettanto teatralmente stavano al gioco: perché Romano Alquati era anche un uomo molto timido, tutti lo sapevamo e anche per questo gli volevamo bene, e nessuno lo voleva privare del suo diletto.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.