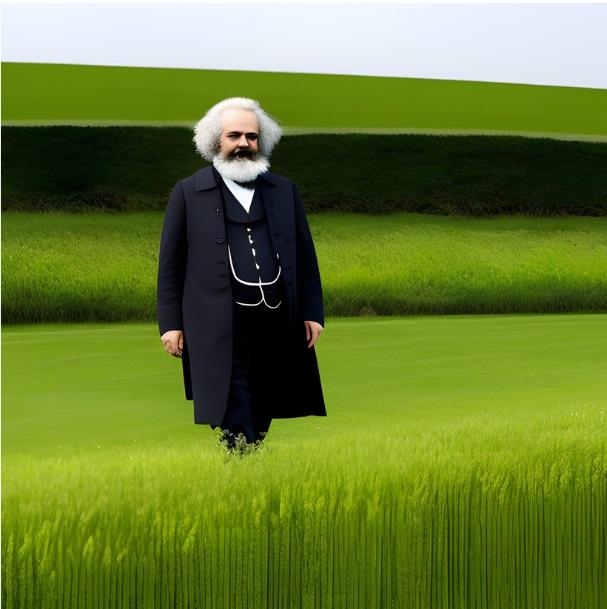

Il marxismo secondo Bloch, una mappa del mondo che contiene il paese Utopia

“Rompere l’assedio, tentare il futuro” è uno degli slogan scelti dal collettivo di fabbrica della GKN, impegnato nel difficile tentativo di salvare 300 posti di lavoro riconvertendo il sito produttivo in uno stabilimento “pubblico e socialmente integrato”. “Quanto stiamo tentando – sostengono i lavoratori della fabbrica fiorentina – è completamente nuovo e al contempo affonda pienamente le radici nella storia di questo nostro territorio”.

di Fabio Ciabatti da Carmilla

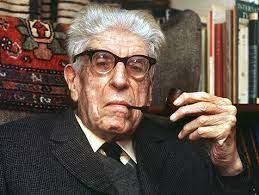

Ernst Bloch, Speranza e Utopia. Conversazioni 1964-1975, Mimesis, Milano 2022, pp. 142

L’accostamento potrebbe apparire eccessivo, ma in queste parole sembra di ascoltare la lontana eco del “principio speranza” di Ernst Bloch. Per il filosofo tedesco, infatti, il futuro autentico, l’avvenire propriamente utopico, è ciò che non è accaduto mai e in alcun luogo. Allo stesso tempo, “non tutto ciò che è scomparso è ciarpame, perché c’è del futuro nel passato, qualcosa che non è stato liquidato, che ci è dato in eredità”.1

Bisogna fare attenzione, però, perché in questa duplicità si apre anche lo sciagurato spazio per un futuro inautentico, quello rappresentato, per esempio, dalla traboccante retorica del “Führer che ci conduce a nuove imprese”; quello che si spaccia per un nuovo inizio ma risale fino alla notte dei tempi per riscoprire una patria concepita come “sangue e suolo”. In realtà, la vera patria è un luogo dove nessuno è mai stato, ma che dobbiamo cercare di raggiungere, ammesso che si intenda la categoria di Heimat nella sua vecchia accezione filosofica e mistica: “essere a casa”, trovarsi finalmente in un posto in cui cessa l’alienazione e gli oggetti non sono più estranei, ma prossimi al soggetto. Riappropriarsi del “futuro nel passato” non significa, come per i nazisti, resuscitare una tradizione ancestrale per riutilizzarla bella e pronta, come fosse un antico cimelio recuperato dal mondo dei morti. Significa, piuttosto, cercare dare compimento al canto della guerra dei contadini tedeschi del 500, citato da Bloch: “Battuti torniamo a casa, i nostri nipoti combatteranno meglio”. Questo è il passato che ancora ci interpella perché ci assegna il compito di portare a compimento ciò che si è manifestato come possibilità nei tempi che furono senza poter giungere a realizzazione. Nulla c’è nella storia di cui possiamo riappropriarci realmente, se la ripresa non è contemporaneamente un’anticipazione sul nostro futuro.

Sono questi alcuni fili che si dipanano dalla lettura di Speranza e utopia, testo che raccoglie le conversazioni intrattenute da Ernst Bloch tra il 1964 e il 1975, gli ultimi dieci anni della sua vita, con vecchi amici, come Lukács e Adorno, e altri intellettuali. Da questo libro, nota il traduttore Eliano Zigiotto nel breve saggio che chiude il volume, “emergono, esposti in modo colloquiale e diretto, a tratti perfino didascalico, i temi principali del pensiero blochiano, che disegnano anche per l’oggi una topografia del pensiero non arreso”.2 Un pensiero ancora utile per tutti coloro che non vogliono unirsi all’ampia schiera dei corifei dello status quo, felici di celebrare ad abundantiam “i funerali dell’utopia”. Ciò non significa, secondo Bloch, abbandonarsi a vuote fantasticherie perché la speranza è il contrario dell’ottimismo ingenuo. “La speranza può essere delusa perché non è fiducia, ma è circondata dal pericolo e da ciò che può anche essere diverso”.3 Non a caso, “Il coraggio di sperare e di disperare” è il titolo del sintetico testo di Laura Boella che precede quello di Zigiotto. In queste poche parole l’autrice esprime un punto fondamentale del pensiero di Bloch il quale afferma:

Io ho cercato – per esempio nel Principio speranza – di esaminare la cenerentola della logica, la possibilità, e di comprenderla come un’eccedenza molto, molto più grande dell’esistente, perché lo abbraccia tanto per il peggio quanto per il meglio, tanto nel segno della sventura, del nulla, dell’invano, della rovina, quanto nel segno del tutto, del buon esito e della luce.4

Per Bloch, in ogni caso, si tratta di fondare la speranza, l’utopia concreta, attraverso il concetto di “possibile oggettivo-reale”. Entra dunque in gioco la “categoria del non-ancora, che si dà in due forme, soggettiva e oggettiva: come non-ancora conscio e non-ancora divenuto. La prima è interiore, la seconda esteriore”.5

Entrambe sono forme del nuovo, del futuro autentico. Partendo dal punto soggettivo, il non-ancora-conscio è una categoria assai diversa dal non-più-conscio, cioè dal rimosso e dall’inconscio di Freud e, a maggior ragione, da quello di Jung con i suoi archetipi dell’era diluviana. Si tratta del “crepuscolo che guarda avanti, ciò che cova nella giovinezza. È l’aria che circola nei tempi di svolta – Rinascimento, Sturm und Drang, 1848, 1917 – quando sta per nascere qualcosa di nuovo”.6 Il non-ancora-conscio non si manifesta prioritariamente nei sogni notturni, regno del rimosso, ma si esprime più facilmente nei sogni ad occhi aperti, sebbene questi abbiano spesso carattere privato, individuale. Dal punto di vista oggettivo occorre analizzare il reale nella sua dinamica, andando oltre il mero dato di fatto che, positivisticamente, trova appagamento in ciò che è, nell’esser-fattuale, innalzato a giudice di ogni pensiero e a criterio del vero. “Tendenza, latenza, processo … sono concetti arci-materialisti che hanno la loro origine in Aristotele, il primo pensatore del processo di sviluppo”.7

E proprio attraverso il filosofo greco, Bloch tenta una delle sue operazioni concettuali più ardite: “tracciare un arco tra il concetto di utopia … e la sostanza dell’accadere, ossia la materia”.8 In particolare, secondo la terza definizione di Aristotele della materia, essa costituisce

il grembo di ogni possibilità in generale, il dynámei ón, l’essere-in-possibilità. La materia stessa è incompiuta ed è pertanto protesa in avanti, aperta, ha dinnanzi a sé un imprevedibile percorso che coinvolge gli esseri umani: è la sostanza del mondo. Il mondo è un esperimento, che la materia, attraverso di noi, mette in atto con sé stessa.9

Con questo tentativo di fondazione materialistica della speranza Bloch sembra quasi rispondere indirettamente alle osservazioni di Horkheimer che criticava Benjamin, in una lettera a lui indirizzata, tacciando di idealismo la sua concezione della storia come “non-compiuta”. Una concezione che ha significativi punti di contatto con quella di Bloch. “Se si prende del tutto sul serio l’incompiutezza – scriveva l’esponente della Scuola di Francoforte nel 1936 – bisogna credere al giudizio universale”.10 Altre analogie tra Bloch e Benjamin si potrebbero rilevare, ma qui ci limitiamo a indicare ciò che probabilmente li separa: l’importanza attribuita all’idea di futuro. L’odio di classe e la volontà di sacrificio, sostiene Benjamin, “si alimentano all’immagine degli antenati asserviti, non all’ideale dei discendenti liberati”.11 L’angelo della storia ha lo sguardo rivolto all’indietro perché cerca di allontanarsi dal cumulo di rovine prodotte da ciò che viene chiamato progresso. Per Bloch, invece, occorre porre maggiormente l’accento sul “verso-dove” sul “a-che-scopo”, ciò che gli utopisti hanno provato a fare. Non si tratta di sacrificare i fini prossimi per i fini lontani, ma di riscoprire la presenza dei fini lontani.

Ciò non significa presentare un’immagine di futuro “dipinta alla perfezione” perché ogni volta che lo facciamo “l’utopia si allenta”. Anche un semplice “acconto dell’utopia”, come può essere la sua rappresentazione in un libro, significa darla in qualche modo per raggiunta e ciò non può che portare all’inganno, alla reificazione di ciò che deve essere concepito soltanto come una tendenza. L’utopia, nella sua funzione critica, deve continuamente rimandare a un “non-dover-essere”, a un’insufficienza del reale, piuttosto che a un essere perfettamente realizzato.

Rimane il fatto che, secondo Bloch, il progresso del socialismo dall’utopia alla scienza di engelsiana memoria è stato forse troppo grande con la conseguenza che il socialismo stesso ha perduto il suo sfondo morale e la sua capacità di catturare la fantasia delle persone.

La rivoluzione è di per sé morale, a partire dalla spinta che le sta alla base, e non è economica, ma morale: non tollerare più che ci siano due specie di uomini, il servo e il padrone. L’esistenza del servo e del padrone può essere definita esattamente in termini economici, ma con questo non ho ancora cavato un ragno dal buco. Che ciò non debba e non possa essere, che non se ne possa più – ecco il fuoco che accende la rivoluzione.12

Parlare di morale, di fantasia non significa, per il filosofo tedesco, sottovalutare “la grande missione illuministica” del marxismo, quella di far “cadere la benda dagli occhi”. Parlando del ruolo scientifico del marxismo, Bloch ne descrive così gli effetti:

Al posto delle parolone generiche, invece del fumoso idealismo, subentrava la spiegazione materiale a cui si aggiungeva la strana sensazione di scoprire un crimine; quasi che un detective scoprisse il funzionamento, l’ingranaggio entro cui la società si muove con la lotta di classe, con l’oppressione di una classe sull’altra fin dal tempo dell’economia agricola, quindi da molti, forse centinaia di migliaia di anni.13

Ben venga dunque il disincanto legato alla demistificazione della sovrastruttura e, per certi versi, anche il suo essere ridotta a un “niet’altro che”, vale a dire a un’espressione di interessi di classe. Ma con questo il compito del marxismo non è concluso perché il suo vero obiettivo è il salto dal regno della necessità al regno della libertà.

Il sobrio sguardo sul mondo non consente alcun inganno ed è interamente al servizio dell’interesse degli sfruttati e degli oppressi, degli umiliati e offesi, contro quello dell’esiguo ceto padronale. La corrente fredda marxista è questo. Sulla sua scia, però, spesso, troppo spesso è stata ingiustificatamente trascurata la corrente calda del marxismo che si volge alla luce che deve sorgere al cadere dell’inganno.14

La polemica marxiana contro l’utopismo astratto, secondo Bloch, fu probabilmente una medicina necessaria per curare l’intellettualismo dei vari Owen, Fourier, Saint-Simon e per sconfiggere la loro illusione che si dovesse fare appello solo alla coscienza dei ricchi perché cominciassero a segare il ramo sul quale erano seduti. L’astrattezza non esaurisce però l’utopia sociale perché essa contiene un’eccedenza che ancora ci interpella: l’idea della “costruzione di uno Stato in cui non ci siano sfruttati e oppressi”.15 Così come ci riguarda ancora l’altra componente utopica, da sempre colpevolmente trascurata dal marxismo, quella derivante dal diritto naturale che ci parla della “costruzione di uno Stato in cui non ci siano umiliati e offesi”.16 Senza dimenticare neanche la religione che è sempre stata “la più forte esplosione di speranza” perché in in essa “hanno trovato posto sogni, tempi e spazi del desiderio”.17 Bisogna però precisare che quella di Bloch è una religione “de-teologizzata”, “senza dio”. Solo attraverso un’opera di demistificazione che non si risolva in un cinico disincanto, possiamo distinguere i miti reazionari al servizio dei signori da quelli che sovversivi che stanno dalla parte degli sfruttati e degli umiliati recuperando “tutto ciò che nel mito alza il pugno chiuso del servo”.18

In conclusione,

I fatti possono essere criticati solo a partire dai contenuti della speranza fondata, cioè dalla speranza guidata dal sapere della tendenza, che permette di rettificarla. È impossibile criticare qualcosa dal di fuori, perché da fuori c’è solo imprecazione o quel che si sapeva già prima, a priori.19

Allo stesso tempo,

ogni critica dell’imperfezione, di ciò che è incompiuto, inaccettabile, intollerabile, presuppone la rappresentazione e l’anelito di una perfezione possibile. L’imperfezione non sussisterebbe se nel processo non ci fosse qualcosa che non deve essere, se non s’intravedesse in qualche modo la perfezione, e precisamente come momento critico.20

In estrema sintesi, per agire abbiamo bisogno di una mappa che ci dica con la maggiore precisione possibile dove siamo e dove stiamo andando. Ma, come sostiene Bloch citando Oscar Wilde, “Una carta del mondo non merita neppure uno sguardo, se non riporta il paese di Utopia”.

- E. Bloch, “Il marxismo come morale”, in Id., Speranza e Utopia, Mimesis, Milano 2022, p. 97.

- E. Zigiotto, “Echi del pensiero blochiano”, in E. Bloch, Speranza e Utopia, cit., p. 136.

- E. Bloch, “Speranza in lutto, in Id., Speranza e Utopia, cit., p. 15.

- E. Bloch, “Utopie dell’uomo comune e altri sogni a occhi aperti”, in Id., Speranza e Utopia, cit., p. 36.

- E. Bloch, “Speranza in lutto”,cit., p. 11.

- Ibidem.

- E. Bloch, “Ereditare la decadenza”, in Id., Speranza e Utopia, cit., p. 27.

- E. Bloch, “La funzione utopica nel materialismo”, in Id., Speranza e Utopia, cit., p. 122.

- Ivi, p. 124.

- Cit. in M. Löwy, Segnalatore di incendio, Ombre Corte, Verona 2022, pp. 49-50.

- W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997, p. 43.

- E. Bloch, “Il marxismo come morale”, cit., p. 102.

- E. Bloch, “Speranza in lutto”, cit., p. 13.

- E. Bloch, “La funzione utopica nel materialismo”, cit., p. 126.

- E. Bloch, “Qualcosa manca … sulle contraddizioni dell’anelito utopico”, in Id., Speranza e Utopia, cit., p. 50

- Ibidem.

- E. Bloch, “Speranza in lutto”, cit., p. 16.

- E. Bloch, “Il significato della Bibbia”, in Id., Speranza e Utopia, cit., pp. 83-84.

- E. Bloch, “Speranza in lutto”, cit., p. 15.

- E. Bloch, “Qualcosa manca… sulle contraddizioni dell’anelito utopico”, cit., p. 56.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.