“Circuiti di guerra” di Marco D’Eramo

Pubblichiamo la traduzione di “Circuits of war”, testo di Marco D’Eramo pubblicato lo scorso mese sul blog di New Left Review.

L’articolo affronta il recente ed esteso blocco tecnologico imposto dagli Stati Uniti alla Cina soprattutto nel settore fondamentale dei semiconduttori/microchip. Tra i vari, il testo ha il merito di sottolineare come gli Stati Uniti godano ancora di un notevole ‘potere strutturale’ nella competizione tecnologica globale con una Cina destinata, almeno nel breve periodo, a soffrire le conseguenze di una politica statunitense sempre più aggressiva.

Il 7 ottobre è stata dichiarata una guerra mondiale. Nessun telegiornale ne ha parlato, anche se tutti noi dovremo subirne gli effetti. Quel giorno, l’amministrazione Biden ha lanciato un’offensiva tecnologica contro la Cina, ponendo limiti severi e controlli estesi sull’esportazione non solo dei circuiti integrati, ma anche dei loro progetti, delle macchine utilizzate per “scriverli” sul silicio e degli strumenti che queste macchine producono. D’ora in poi, se una fabbrica cinese necessita di uno di questi componenti per produrre beni – come i telefoni cellulari della Apple o le automobili della GM – le altre aziende dovranno richiedere una licenza speciale per esportarli.

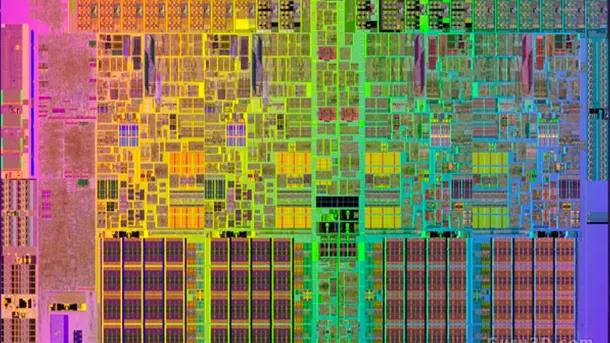

Perché gli Stati Uniti hanno attuato queste sanzioni? E perché sono così severe? Perché, come afferma Chris Miller nel suo recente libro, (Chip war: the fight for the world’s most critical technology), “l’industria dei semiconduttori produce ogni giorno più transistor di quante cellule ci siano nel corpo umano“. I circuiti integrati (“chip”) fanno parte di tutti i prodotti che consumiamo – ovvero tutto ciò che la Cina produce – dalle automobili ai telefoni, alle lavatrici, ai tostapane, ai televisori e ai forni a microonde. Per questo motivo la Cina utilizza oltre il 70% dei prodotti a semiconduttore del mondo, anche se, contrariamente alla percezione comune, ne produce solo il 15%. In realtà, quest’ultimo dato è fuorviante, poiché la Cina non produce nessuno dei chip più recenti, quelli utilizzati nell’intelligenza artificiale o nei sistemi di armamento avanzati.

Senza questa tecnologia non si va da nessuna parte. La Russia lo ha scoperto quando, dopo essere stata messa sotto embargo dall’Occidente per l’invasione dell’Ucraina, è stata costretta a chiudere alcune delle sue principali fabbriche di automobili. La scarsità di chip contribuisce anche alla relativa inefficacia dei missili russi: pochissimi di essi rientrano nella categoria “intelligente”, ossia dotati di microprocessori che ne guidano e correggono la traiettoria.

Oggi, la produzione di microchip è un processo industriale globale con almeno quattro fondamentali ‘strozzature’ (d’ora in avanti su userà il termine inglese: chokepoints) enumerate da Gregory Allen in quattro tipoplogie: 1) progetti di chip AI (Intelligenza Artificiale), 2) software di automazione della progettazione elettronica, 3) macchinari per la produzione di semiconduttori 4) componentistica dei macchinari”

Come spiega lo stesso Allen, le ultime azioni dell’amministrazione Biden sfruttano contemporaneamente la posizione dominante degli Stati Uniti in tutti e quattro questi chokepoint. In tal modo, queste azioni dimostrano un grado senza precedenti di intervento del governo statunitense non solo per preservare il controllo dei chokepoint, ma anche per avviare una nuova politica statunitense di strangolamento attivo di ampi segmenti dell’industria tecnologica cinese – strangolamento con l’intento di uccidere.

Miller è un po’ più sobrio nella sua analisi: “La logica“, scrive, “è gettare sabbia negli ingranaggi”

Anche se afferma che “il nuovo blocco delle esportazioni è diverso da qualsiasi cosa vista dai tempi della Guerra Fredda“. Anche un commentatore ossequioso verso gli Stati Uniti come Martin Wolf del Financial Times non ha potuto fare a meno di osservare che “i controlli recentemente annunciati sulle esportazioni statunitensi di semiconduttori e tecnologie associate in Cina” sono “molto più minacciosi per Pechino di qualsiasi cosa abbia fatto Donald Trump. L’obiettivo è chiaramente quello di rallentare lo sviluppo economico della Cina. È un atto di guerra economica. Si può essere d’accordo. Ma avrà enormi conseguenze geopolitiche“.

“Strangolare con l’intento di uccidere” è una caratterizzazione decente degli obiettivi di un impero americano che è seriamente preoccupato dalla sofisticazione tecnologica dei sistemi d’arma cinesi, dai missili ipersonici all’intelligenza artificiale. La Cina ha raggiunto tali progressi grazie all’uso di tecnologie possedute o controllate dagli Stati Uniti. Per anni, il Pentagono e la Casa Bianca si sono irritati sempre di più nel vedere il loro “concorrente globale” fare passi da gigante con strumenti da loro stessi forniti. L’ansia per la Cina non è stata solo un impulso transitorio dell’amministrazione Trump. Tali preoccupazioni sono condivise dal governo di Biden, che ora persegue con maggior vigore gli stessi obiettivi del suo tanto criticato predecessore. L’annuncio degli Stati Uniti è arrivato pochi giorni prima dell’apertura del Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese. In un certo senso, il divieto di esportazione è stato l’intervento della Casa Bianca nei lavori, che miravano a consolidare la supremazia politica di Xi Jinping. A differenza di molte delle sanzioni imposte alla Russia, che se escludiamo il blocco dei microchip si sono rivelate piuttosto inefficaci, queste restrizioni hanno un’alta probabilità di successo, data la struttura unica del mercato dei semiconduttori e le particolarità del processo produttivo.

L’industria dei microchip si distingue per la sua dispersione geografica in presenza di un’elevate concentrazione di capitale. Ciò è legato ad una produzione ad alta intensità di capitale e tale specificità è sempre più importante nel tempo, poiché la dinamica del settore si fonda su un continuo miglioramento di performance, ossia la capacità di processare algoritmi sempre più complessi con un consumo di elettricità sempre più basso.

Il primo circuito integrato solido sviluppato negli anni ’60 aveva 130 transistori. L’originale Intel del 1971 aveva 2.300 transistor. Negli anni ’90, il numero di transistor in un singolo chip ha superato il milione. Nel 2010, un chip ne conteneva 560 milioni e un iPhone Apple del 2022 ne ha 114 miliardi. Poiché i transistor sono sempre più piccoli, le tecniche per fabbricarli su un semiconduttore sono diventate sempre più sofisticate. Nel dettaglio, il raggio di luce del designing deve avere una lunghezza d’onda sempre più corta.

I primi raggi utilizzati erano di luce visibile (da 700 a 400 miliardesimi di metro, nanometri, nm). Nel corso degli anni questa lunghezza d’onda è stata ridotta a 190 nm, poi a 130 nm, prima di arrivare all’ultravioletto estremo: solo 3 nm.

Per avere un’idea, un virione di Covid-19 è circa dieci volte più grande. Per raggiungere queste dimensioni microscopiche è necessaria una tecnologia estremamente complessa e costosa: laser e dispositivi ottici di incredibile precisione e diamanti purissimi. Un laser in grado di produrre una luce sufficientemente stabile e focalizzata è composto da 457.329 parti, prodotte da decine di migliaia di aziende specializzate sparse in tutto il mondo (una singola “stampante” a microchip con queste caratteristiche vale 100 milioni di dollari, mentre l’ultimo modello può arrivare a 300 milioni). Ciò significa che aprire una fabbrica di chip avanzati richiede un investimento di circa 20 miliardi, all’incirca quanto costa una portaerei.

Questo investimento deve dare i suoi frutti in tempi molto brevi, perché nel giro di pochi anni i chip saranno superati da un modello più avanzato, compatto e miniaturizzato, che richiederà attrezzature, architetture e procedure completamente nuove. (Ci sono dei limiti fisici a questo processo; ormai siamo arrivati a strati di pochi atomi di spessore, il che spiega gli alti investimenti nel quantum computing, nel quale il limite fisico dell’incertezza quantistica sotto una certa soglia non rappresenta più un limite ma una caratteristica da sfruttare).

Ad oggi, la maggior parte delle imprese di semiconduttori non ne producono, ma si occupano unicamente di progettazione, motivo per il quale si parla di ‘fabless’, ossia senza fabbrica, infatti la produzione è segmentata ed esternalizzata (outsourcing).

Ma anche queste imprese non sono propriamente artigianali: per fare solo tre esempi, Qualcomm impiega 45.000 lavoratori e ha un fatturato di35 miliardi di dollari, Nvidia impiega 22.400 dipendenti con di 27 miliardi di dollari, e AMD 15.000 con 16 miliardi di dollari.

Questo ci parla del paradosso che sta alla base della nostra modernità tecnologica: una miniaturizzazione sempre più infinitesimale richiede strutture sempre più macroscopiche e titaniche, tanto che il Pentagono non può nemmeno permettersele, nonostante il suo budget annuale di 700 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, è necessario un livello di integrazione senza precedenti per mettere insieme centinaia di migliaia di componenti diversi, prodotti da tecnologie diverse, ognuna delle quali è iper-specializzata.

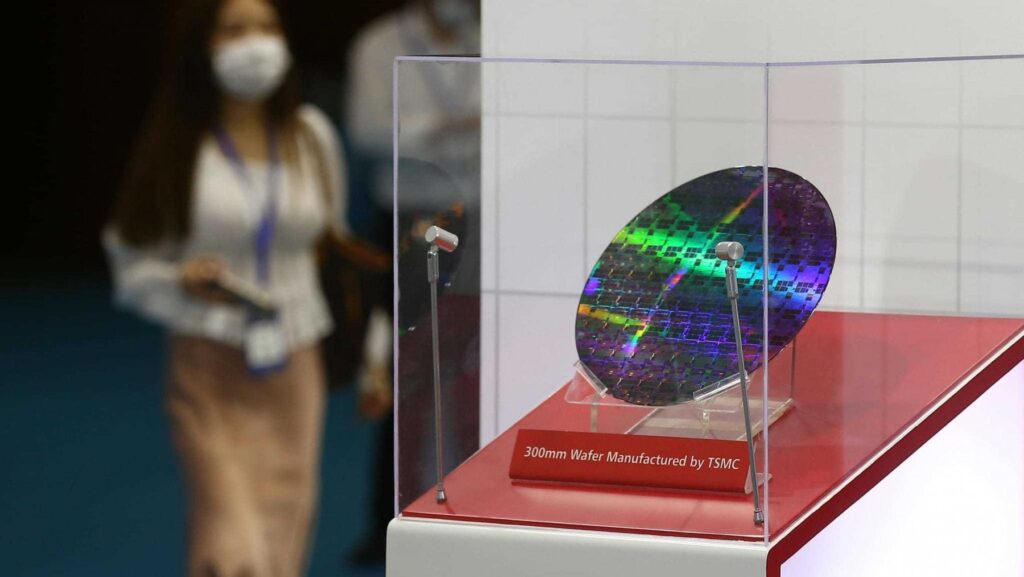

La spinta verso la concentrazione è inesorabile. La produzione di macchine che “stampano” microchip all’avanguardia è sotto il monopolio di un’azienda olandese: la ASM International, mentre la produzione dei chip stessi è affidata a un numero ristretto di aziende (specializzate in un particolare tipo di chip: logica, DRAM, memoria flash o elaborazione grafica). L’azienda americana Intel produce la quasi totalità dei chip per computer, mentre il settore giapponese, che ha ottenuto ottimi risultati negli anni ’80 prima di entrare in crisi alla fine degli anni ’90, è stato ora assorbita dall’azienda americana Micron, che ha stabilimenti in tutto il Sud-Est asiatico.

Esistono tuttavia solo due veri e propri colossi nella produzione di materiali: uno è la sudcoreana Samsung, favorita dagli Stati Uniti negli anni ’90 per contrastare l’ascesa del Giappone, la cui precocità tecnologica prima della fine della Guerra Fredda era diventata minacciosa; l’altro è TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company; 51.000 dipendenti con un fatturato di 43 miliardi di dollari e 16 miliardi di dollari di profitti), che rifornisce tutte le aziende americane “fabless“, producendo il 90% dei chip avanzati del mondo.

Le catene di produzione dei chip sono quindi molto eterogenee, con fabbriche sparse tra Paesi Bassi, Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Malesia (ma si noti il cluster di aziende con sede in Asia orientale, come mostra la mappa qui sopra). È anche concentrati in una manciata di quasi-monopoli (ASML per la litografia ultravioletta, Intel per i microprocessori, Nvidia per le GPU, TSMC e Samsung per la produzione vera e propria), con livelli di investimento elevatissimi.

Questa è la rete che rende le sanzioni statunitensi così efficaci: un monopolio americano sui progetti di microchip, redatti dalle sue grandi aziende “senza fabbrica”, attraverso il quale è possibile esercitare un’enorme influenza sulle aziende degli Stati vassalli che producono effettivamente i materiali. Gli Stati Uniti possono bloccare efficacemente il progresso tecnologico cinese perché nessun paese al mondo ha le competenze o le risorse necessarie per sviluppare questi sistemi sofisticati. Gli stessi Stati Uniti devono fare affidamento sulle infrastrutture tecnologiche sviluppate in Germania, Gran Bretagna e altrove.

Ma non è solo una questione di tecnologia: sono necessari anche ingegneri, ricercatori e tecnici preparati. Per la Cina, quindi, la montagna da scalare è ripida, addirittura vertiginosa. Se riesce a procurarsi un componente, scoprirà che ne manca un altro, e così via. In questo settore, l’autarchia tecnologica è impossibile.

Pechino ha naturalmente cercato di prepararsi a questa eventualità, avendo previsto da tempo l’arrivo di queste restrizioni, accumulando chip e investendo somme fantastiche nello sviluppo della tecnologia locale di produzione dei chip. Infatti, progressi ce ne sono stati e la Chinese company Semiconductor Manufacturing International Corporation (SIMC) è ora in grado di produrre chip di varia natura ma è notevolmente in ritardo rispetto a TMSC, Samsung e Intel. In ultima analisi, sarà impossibile per la Cina recuperare il ritardo rispetto ai suoi concorrenti. Non può accedere alle macchine litografiche né agli ultravioletti estremi forniti da ASML, che ha bloccato tutte le esportazioni. L’impotenza della Cina di fronte a questo attacco è evidente dalla totale assenza di risposte ufficiali da parte dei funzionari di Pechino, che non hanno annunciato alcuna contromisura o rappresaglia per le sanzioni americane. La strategia preferita sembra essere la dissimulazione: continuare a lavorare sottotraccia (magari con un po’ di spionaggio), piuttosto che essere gettati in mare senza un dispositivo di galleggiamento.

Il problema del blocco americano è che gran parte delle esportazioni di TSMC (oltre a quelle di Samsung, Intel e ASML) sono destinate alla Cina, la cui industria dipende dall’isola che vuole annettere. I taiwanesi sono pienamente consapevoli del ruolo centrale dell’industria dei semiconduttori nella loro sicurezza nazionale, tanto da definirla il loro “scudo di silicio”. Gli Stati Uniti farebbero di tutto per non perdere il controllo dell’industria e la Cina non può permettersi il lusso di distruggere i suoi impianti con un’invasione. Ma questa linea di ragionamento era molto più solida prima dello scoppio dell’attuale guerra fredda tra Stati Uniti e Cina.

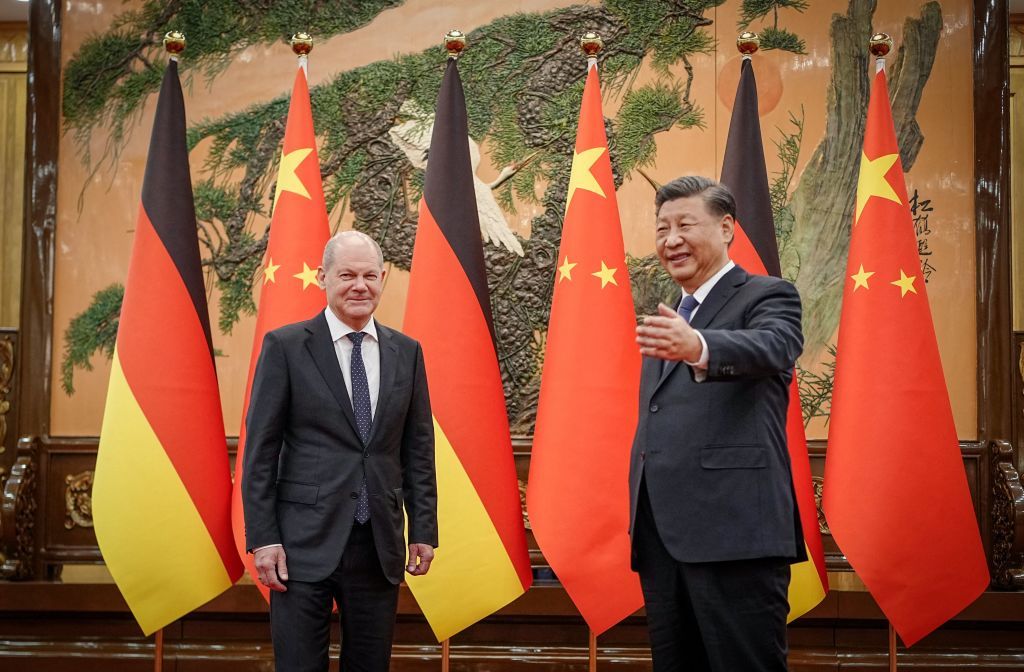

Infatti, due mesi prima dell’annuncio delle sanzioni sui microchip alla Cina, l’amministrazione Biden ha varato una legge sui microchip e la scienza che ha stanziato 50 miliardi di dollari per il rimpatrio di almeno una parte del processo produttivo, costringendo Samsung e TSMC a costruire nuovi siti produttivi (e a potenziare quelli vecchi) sul suolo americano. Samsung si è impegnata a stanziare 200 miliardi di dollari per undici nuovi impianti in Texas nel prossimo decennio, anche se la tempistica è più probabile che si tratti di decenni, al plurale. Tutto ciò dimostra che se gli Stati Uniti sono disposti a “deglobalizzare” parte del loro apparato produttivo, è anche estremamente difficile disaccoppiare le economie di Cina e Stati Uniti dopo quasi quarant’anni di impegno reciproco. Inoltre, sarà ancora più complicato per gli Stati Uniti convincere gli altri alleati – Giappone, Corea del Sud, Europa – a scindere le loro economie da quella cinese, anche perché questi Stati hanno storicamente usato questi legami commerciali per allentare il giogo americano. Il caso da manuale è la Germania, che è il maggior perdente nella guerra in Ucraina, un conflitto che ha messo in discussione ogni decisione strategica perseguita dalle élite tedesche negli ultimi cinquant’anni. Dall’inizio del millennio, la Germania ha fondato le sue fortune economiche – e quindi politiche – sul rapporto con la Cina, il suo principale partner commerciale (con 264 miliardi di dollari di scambi annuali). Oggi la Germania continua a rafforzare questi legami bilaterali, nonostante il raffreddamento delle relazioni tra Pechino e Washington e la guerra in corso in Ucraina, che ha interrotto l’intermediazione russa tra il blocco tedesco e la Cina. A giugno, il produttore chimico tedesco BASF ha annunciato un investimento di 10 miliardi di dollari in un nuovo stabilimento a Zhanjiang, nel sud della Cina.

All’inizio del mese Olaf Scholz si è persino recato in visita a Pechino, a capo di una delegazione di dirigenti di Volkswagen e BASF. Il Cancelliere ha portato dei doni, impegnandosi ad approvare il controverso investimento della società cinese Cosco in un terminal per navi container nel porto di Amburgo. I Verdi e i liberali si sono opposti a questa mossa, ma la Cancelliera ha risposto sottolineando che la partecipazione di Cosco sarebbe stata di circa il 24,9%, senza diritti di veto, e avrebbe riguardato solo uno dei terminal di Amburgo – incomparabile con l’acquisizione totale del Pireo da parte della società nel 2016. Alla fine, l’ala più atlantista della coalizione tedesca è stata costretta a cedere.

Nell’attuale congiuntura, anche questi gesti minimi – il viaggio di Scholz a Pechino, meno di 50 miliardi di dollari di investimenti cinesi ad Amburgo – sembrano grandi atti di insubordinazione, soprattutto dopo l’ultima serie di sanzioni americane. Ma Washington non poteva aspettarsi che i suoi vassalli asiatici ed europei si limitassero a ingoiare la deglobalizzazione come se l’era neoliberista non fosse mai esistita: come se, negli ultimi decenni, non fossero stati incoraggiati, spinti, quasi costretti a intrecciare le loro economie l’una con l’altra, costruendo una rete di interdipendenza che ora è estremamente difficile da smantellare.

D’altra parte, quando scoppia una guerra, i vassalli devono decidere da che parte stare. E questa si preannuncia come una guerra gigantesca, anche se combattuta su milionesimi di millimetro.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.