Le molte ombre e poche luci del progetto Punta Corna

Riprendiamo questo interessante contributo di Alberto Valz Gris, ricercatore presso il Dipartimento Interateneo di Scienze del Territorio del Politecnico di Torino, pubblicato un mese fa sul blog Camosci bianchi. A due passi da Torino e dalla Val Susa, si prospetta un nuovo caso di devastazione ambientale a stampo estrattivista. Ci sembra fondamentale monitorare la situazione per cogliere gli spazi di una possibile mobilitazione.

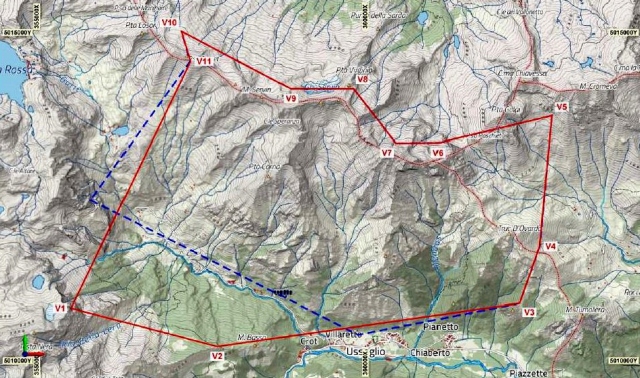

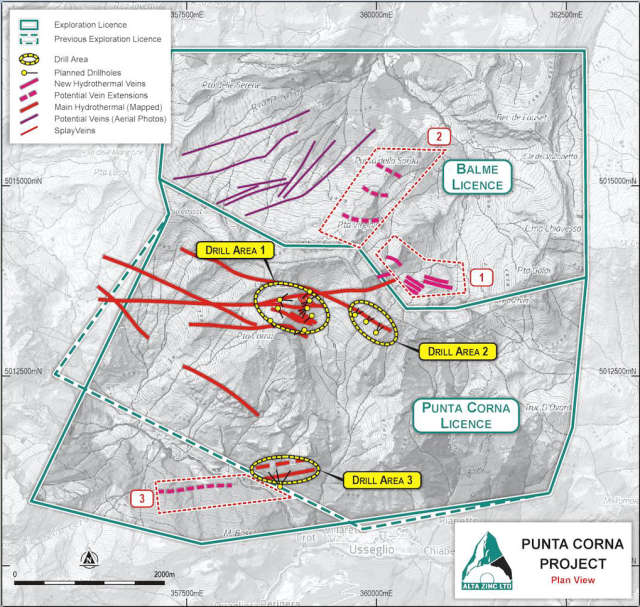

Nei giorni scorsi il quotidiano La Stampa e altri giornali locali hanno dato spazio ad una serie di articoli (qui per visionarli) in cui si parla di un progetto di estrazione mineraria nella zona di Punta Corna nel Comune di Usseglio, in alta Valle di Viù (Valli di Lanzo). Il progetto è in realtà avviato da qualche anno, ma i quotidiani lo riportano giustamente al dibattito pubblico dato che quest’anno l’azienda titolare, l’australiana Alta Zinc Ltd, ha rinnovato la richiesta per proseguire ed estendere l’area in cui effettuare sondaggi alla ricerca di cobalto, argento e metalli associati nella zona di Punta Corna. I permessi di ricerca sono stati avanzati anche per i comuni di Balme e Lemie.

Carta Tecnica Regionale con indicato il permesso di ricerca Punta Corna in scadenza (in blu) e la traccia dell’ampliamento (in rosso)

Alcune reti della società civile come Pro Natura Piemonte e Cipra Italia hanno risposto in maniera critica a queste prospettive, presentando le dovute Osservazioni al Ministero della Transizione Ecologica (in calce trovate il link per leggere quelle di Pro Natura). In parallelo ai percorsi legali, però, esistono anche percorsi culturali volti a condividere idee, a discutere collettivamente le luci e le ombre di queste iniziative, e magari ad immaginare anche traiettorie alternative. In solidarietà con queste Osservazioni e con altre scambiate al telefono o via email con alcuni amici, provo a sintetizzare qui alcune riflessioni fatte a valle di queste notizie e, soprattutto, fondate su quattro anni di ricerca sulle contraddizioni sociali ed ambientali prodotte dall’estrazione di litio nella regione di Atacama tra Argentina e Cile. I paragrafi che seguono sono un tentativo di inquadrare la questione di Punta Corna nell’ambito più ampio dell’estrazione di minerali strategici, della cosiddetta “transizione ecologica” e dello sviluppo locale, in modo da dare qualche strumento in più ad un dibattito che non può che ruotare su argomentazioni informate.

Ma la transizione ecologica… è veramente ecologica?

Come gli spazi alpini che circondano Punta Corna, ma un pochino più esteso, l’altopiano di Atacama è un ambiente in quota di grande e preziosa bellezza. Ed esattamente come il litio che abbonda in quel particolare punto della catena montuosa delle Ande, il cobalto è un materiale preziosissimo per la fabbricazione delle più evolute batterie ricaricabili, per capirsi quelle che tutti già portiamo in tasca quotidianamente e che alimentano un numero sempre maggiore di dispositivi elettronici. Le stesse batterie che alimentano gli smartphone sono richieste in quantità e dimensioni sempre più grandi per due motivi principali: da un lato, la transizione verso le energie rinnovabili (che sono variabili nel tempo, pensate all’eolico in una giornata calma o al solare quando splende la luna) richiede nuove e più efficienti forme di stoccaggio dell’energia. In secondo luogo, la decisione di abbandonare i combustibili fossili e la conseguente spinta alla mobilità elettrica necessitano anch’esse di modi efficienti di conservazione dell’energia. Ad oggi, questa funzione è principalmente svolta dalle batterie agli ioni di litio.

Tornando per un attimo a Punta Corna, sono i dirigenti della stessa Strategic Minerals, la controllata torinese che segue il progetto per conto di Alta Zinc, a sottolineare come il successo del progetto genererebbe una sinergia produttiva con un’altra e non meno importante vicenda, e cioè quella della Italvolt di Scarmagno. Il progetto Italvolt consiste nella realizzazione di una fabbrica di batterie ad alta capacità, fra le prime se non la prima del Paese. L’azienda ha da pochi giorni sottoscritto un accordo per acquisire una porzione degli stabilimenti ex-Olivetti nell’eporediese.

Complesso minerario di Punta Corna visto dalla Testa Soulà

Lo stesso boom dell’elettrico su cui i dirigenti di Alta Zinc e Italvolt fondano le loro proiezioni è quello che ha portato molti Stati ad inserire i metalli da batteria nella lista delle cosiddette materie prime critiche. È questo il caso dell’Unione Europea, che ha di recente dato una svolta abbastanza significativa alla sua politica mineraria interna. Questa svolta, che consiste in un nuovo impulso a cercare ed estrarre materie prime all’interno dell’Eurozona, è sostanzialmente un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi decenni, in cui si è preferito delocalizzare l’attività estrattiva (generalmente sporca e poco redditizia) nei paesi a sud dell’Equatore. Riportare l’estrazione in Europa, si legge in un comunicato della Commissione Europea pubblicato a settembre dell’anno scorso, è una scelta conseguente a due motivazioni. Da un lato, la stabile impennata nella domanda di mercato che le materie critiche hanno subito negli ultimi anni. Dall’altro, la fragilità delle catene globali del valore acuita dallo stallo globale causato dalla pandemia da SARS-CoV-2. Ovviamente l’UE non è l’unica entità a mirare ad una tale politica: la ricerca di minerali strategici galoppa, ad esempio, anche negli Stati Uniti. Il ragionamento è piuttosto semplice: per fare la transizione ecologica ci servono grandi quantità di materie prime critiche e non possiamo più affidarci alla sola importazione, quindi dobbiamo ricavarcele da noi. Questa politica si potrebbe chiamare di “sovranità estrattiva”. La cosa interessante è che questa politica mineraria sovranista segna un ritorno di attività economiche abbastanza problematiche dal punto di vista sociale ed ambientale e questo rappresenta nuove sfide per chi, nei territori ricchi di queste risorse, ci abita.

In questo senso il ritorno dell’estrazione nell’Eurozona non è esattamente una buona notizia, come del resto non lo era già nei paesi che di estrazione hanno a lungo campato. Risparmiando al lettore una rassegna dei numerosissimi studi scientifici che hanno negli anni documentato sul campo la degradazione ambientale e della qualità della vita nei siti estrattivi, vi rimando ad una bella trilogia su litio, grafite e cobalto pubblicata dal Washington Post qualche anno fa. I giornalisti del Post documentano le diseguaglianze che continuano a segnare anche l’estrazione di questi materiali che, sulla carta, ci vengono presentati come ingredienti chiave della sostenibilità. Tutto questo infatti accade a scapito di espressioni recenti quali estrazione “verde” o “sostenibile”, pratiche tramite cui le società di estrazione arrivano anche al paradosso di finanziare progetti di conservazione ecologica o culturale degli ecosistemi da cui traggono profitto. Questo processo, se ne osservano i risultati tangibili sul territorio, ha un solo nome: greenwashing.

A testimonianza della dimensione distruttiva della transizione ecologica, una coalizione globale di ONG, comunità locali ed accademici da 36 paesi ha di recente firmato un appello per sollecitare l’Unione Europea ad abbandonare il Green Deal nella sua forma corrente. Come si legge nel comunicato, le politiche ed i programmi europei causeranno la drastica espansione di un’estrazione mineraria distruttiva in Europa e nel Sud del mondo, il che è una brutta notizia per il clima, per gli ecosistemi e per i diritti umani in giro per il mondo. L’appello è stato sintetizzato con uno slogan del tutto condivisibile: non possiamo scavare la nostra via d’uscita dalla crisi climatica.

Due aspetti vanno quindi sottolineati. Da un lato, la cosiddetta transizione ecologica continua ad implicare un’estrazione massiva di risorse naturali non rinnovabili. Dall’altro, l’estrazione di questi minerali è tutt’altro che pulita, come invece vorrebbero dare ad intendere espressioni come estrazione “verde” o “sostenibile”.

A cosa serve il cobalto? Spoiler: forse a niente!

Quello che abbiamo tracciato finora è il quadro allargato in cui rientra l’economia industriale del cobalto, la risorsa al centro dell’operazione Alta Zinc a Punta Corna. Il cobalto esemplifica in modo abbastanza chiaro le decisioni europee sulla sovranità estrattiva, perché è sostanzialmente un monopolio geografico. Stando ai dati aggiornati al 2021 dell’U.S. Geological Service, il 70% di questo minerale viene infatti ricavato nella Repubblica Democratica del Congo, un paese notoriamente instabile dal punto di vista politico ed in cui le condizioni dell’industria mineraria sono a dir poco disastrose. L’estrazione di cobalto in Congo è caratterizzata da un’organizzazione artigianale priva di alcuna forma di protezione fisica, sanitaria e legale dei lavoratori e dallo sfruttamento del lavoro minorile. Questo materiale è anche noto alla cronaca per la sua potenziale tossicità, ma non ho le competenze per approfondire questo aspetto. Provenendo per la maggior parte da un contesto geopolitico, sociale ed ambientale molto complicato, il cobalto è stato definito il “diamante insanguinato” dei metalli da batteria, ed alcune aziende si sono infatti impegnate negli anni a reperire cobalto tracciabile ed estratto in maniera equa e sostenibile.

Foto dall’articolo “Batterie per auto elettriche: il ruolo centrale del cobalto” del 2 marzo 2020.

Queste caratteristiche in gran parte problematiche spiegano due traiettorie quantomeno divergenti: da un lato i paesi consumatori come quelli dell’Unione Europea istituiscono politiche di sovranità estrattiva, tentando di aggirare le contraddizioni geopolitiche, economiche e sociali che derivano dall’importazione di cobalto. Dall’altro la ricerca elettrochimica ed industriale si muove verso l’eliminazione tout court del cobalto dalle composizioni chimiche per fabbricare le batterie. In sintesi: è troppo complicato, sporco ed inaffidabile, proviamo a farne a meno. Questo secondo dato ci fa riflettere sulla possibile irrilevanza di questo materiale (e quindi della sua ricerca ed estrazione) nel medio e lungo periodo. Le batterie ricaricabili prive di cobalto, infatti, non sono più una sperimentazione da laboratorio ma, nell’ultimo anno, diversi produttori di batterie e di auto elettriche hanno annunciato la transizione a batterie senza cobalto. È questo il caso dell’accordo tra Panasonic e Tesla e della cinese CATL, il più grande produttore di batterie al mondo.

A queste osservazioni bisogna aggiungere una breve nota sul prezzo medio del cobalto. Come si legge negli articoli di cronaca usciti negli ultimi giorni, il prezzo medio di questa risorsa è cresciuto in maniera significativa nell’ultimo anno, generando proiezioni economiche molto ottimistiche da parte di chi ne promuove la ricerca e l’estrazione. Questo dato va però contestualizzato all’interno di un drastico aumento dei prezzi delle materie prime in generale, avvenuto a partire dal secondo trimestre del 2020. Se, con un rapido sguardo ai dati del Fondo Monetario Internazionale sulle materie prime, confrontiamo l’evoluzione del prezzo medio del cobalto nell’ultimo anno (+56%) con quello disponibile di altri metalli da batteria (nichel, +42% e rame, +81%) e con altre risorse minerali (alluminio, +60%), capiamo che questa crescita non ha nulla di particolarmente straordinario. E che quindi, sommata alla possibile dismissione del cobalto come risorsa da batteria, non può essere presa a misura della bontà dell’operazione Alta Zinc a Punta Corna.

In base a queste informazioni i dubbi sulla redditività a lungo termine del progetto in alta Valle di Viù sono più che legittimi. Che si tratti di speculazione sull’onda del generalizzato aumento dei prezzi delle materie prime in generale, dei metalli da batteria in particolare e della possibilità di approfittare di vasti finanziamenti pubblici nell’ambito del Green Deal europeo?

Quanto è vero che l’estrazione di risorse genera sviluppo locale?

Queste considerazioni ci portano a discutere l’ultimo aspetto, tanto ampio e complesso da meritare una trattazione troppo vasta per questo spazio, ma che merita comunque qualche spunto. Una fase tipica della realizzazione di un progetto estrattivo riguarda la negoziazione con gli attori locali. Spesso le posizioni possibiliste di una parte di questi attori (cittadini e amministratori) sono legate a discorsi sulla creazione di posti di lavoro diretti (nella miniera) e sulla creazione di un mercato economico indotto (intorno alla miniera). Il presupposto di base, secondo queste posizioni, e che l’attività estrattiva generi posti di lavoro e, di conseguenza, avanzi lo sviluppo locale.

Ci torna utile in questo senso una tesi, molto conosciuta nell’ambito delle risorse naturali, formulata da Richard Auty nel 1993 in un libro dal sottotitolo eloquente: La Maledizione delle Risorse. Con questa tesi, Auty sosteneva il paradosso per cui la ricchezza di risorse di un dato paese non corrispondesse alla sua crescita economica, anzi il contrario. Secondo i suoi studi, la ricchezza di risorse naturali risultava in un impedimento alla crescita economica, una prospettiva che le realtà quotidiane di posti come il Congo sembrano confermare. In ambito accademico, la bontà di questa tesi è stata molto dibattuta negli anni, eppure a venticinque anni di distanza dalla sua formulazione un recente articolo di rassegna pubblicato sull’autorevole Resources Policy conclude che l’ipotesi per cui la dipendenza dalle risorse naturali influenzi negativamente la crescita rimane convincente.

Certo, la tesi di Auty si fonda su osservazioni alla scala dello stato nazionale e quindi rimane uno strumento poco adeguato per valutare effetti localizzati, ma ha il pregio di illuminare il fatto che la ricchezza di risorse spesso non sia una fortuna, anzi. Anche due economisti della Banca Mondiale — non certo uno degli organismi internazionali più sensibili a temi sociali ed ambientali — concludono che i boom economici legati alle risorse naturali non sono solo la delizia, ma anche la croce delle comunità locali. Questo, in breve, per un insieme di fattori. I posti di lavoro generati dall’industria estrattiva sono spesso scarsi, di bassa qualità, nocivi per la salute del lavoratore e a breve termine. Provo a spiegare queste quattro caratteristiche: in primo luogo, l’industria estrattiva ha subito una forte evoluzione tecnica negli ultimi anni, con tassi di meccanizzazione ed automazione del lavoro sempre crescenti ed una conseguente riduzione dei posti di lavoro necessari. A questo si accompagna una tradizionale difficoltà a reperire manodopera locale, per cui la forza lavoro è generalmente costituita in larga parte da manodopera d’importazione. In più, almeno nel contesto del Sud globale, alla manodopera locale vengono spesso riservate le mansioni meno qualificate, e di conseguenza i redditi più bassi. In secondo luogo, i ricavi legati al settore delle risorse naturali sono tradizionalmente volatili, perché sono intimamente legati ai prezzi nel mercato globale delle stesse, e questi prezzi sono notoriamente soggetti a oscillazioni molto profonde. Questo aspetto fa riflettere sull’effettiva longevità di un’operazione estrattiva come fonte di sostentamento economico e sviluppo locale. Infine, per quanto l’industria estrattiva si sia indubbiamente modernizzata e sia soggetta a regolamentazioni ambientali più strette, rimane un’attività ad alto inquinamento ambientale, con conseguenze spesso nocive sulla salute dei lavoratori e degli ecosistemi in cui opera. I costi di riparazione del danno sanitario ed ambientale arrecato da queste attività sono spesso molto ingenti e non è raro che le istituzioni locali non arrivino a coprirli.

In base a queste poche osservazioni, più uno spunto di riflessione che una trattazione estesa di questi temi, dovremo fortemente dubitare della promessa di base su cui si fondano tutti i progetti come quello di Punta Corna, e cioè che accettare il danno ecologico e paesaggistico portato dall’estrazione mineraria si traduca in sviluppo sociale ed economico per chi abita quei territori.

Conclusione

Forse non è questo il luogo adatto per proporre risposte o soluzioni alternative, ma penso che queste riflessioni siano il punto di partenza per provare a formularle insieme, per provare ad immaginare economie locali e regionali che investano sulla ricerca e sull’innovazione, non sul replicare antichi meccanismi di sfruttamento. Sistemi economici, tecnici e sociali che siano realmente al servizio dell’emergenza climatica, per esempio nel nostro caso investendo nel riciclo delle risorse già in circolo nel sistema industriale in modo da ridurre al minimo la pressione antropica sugli ecosistemi. Mi fermo qui, convinto che il poter immaginare insieme traiettorie alternative parta dal rifiutare, insieme, il ricatto dell’estrazione.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

ECOLOGIA POLITICAESTRATTIVISMOPUNTA CORNATRANSIZIONE ECOLOGICA