Feticismo della merce digitale e sfruttamento nascosto: i casi Amazon e Apple

La settimana scorsa The Morning Call, un quotidiano della Pennsylvania, ha pubblicato una lunga e dettagliata inchiesta – intitolata Inside Amazon’s Warehouse – sulle terribili condizioni di lavoro nei magazzini Amazon della Lehigh Valley. Il reportage, risultato di mesi di interviste e verifiche, sta facendo il giro del mondo ed è stato ripreso dal New York Times e altri media mainstream. Il quadro è cupo:

– estrema precarietà del lavoro, clima di perenne ricatto e assenza di diritti;

– ritmi inumani, con velocità raddoppiate da un giorno all’altro (da 250 a 500 “colli” al giorno, senza preavviso), con una temperatura interna che supera i 40° e in almeno un’occasione ha toccato i 45°;

– provvedimenti disciplinari ai danni di chi rallenta il ritmo o, semplicemente, sviene (in un rapporto del 2 giugno scorso si parla di 15 lavoratori svenuti per il caldo);

– licenziamenti “esemplari” su due piedi con il reprobo scortato fuori sotto gli occhi dei colleghi.

E ce n’è ancora. Leggetela tutta, l’inchiesta. Ne vale la pena. La frase-chiave la dice un ex-magazziniere: “They’re killing people mentally and phisically.“

A giudicare dai commenti in rete, molti cadono dalle nuvole, scoprendo soltanto ora che Amazon è una mega-corporation e Jeff Bezos un padrone che – com’è consueto tra i padroni – vuole realizzare profitti a scapito di ogni altra considerazione su dignità, equità e sicurezza.

Come dovevasi sospettare, il “miracolo”-Amazon (super-sconti, spedizioni velocissime, “coda lunga”, offerta apparentemente infinita) si regge sullo sfruttamento di forza-lavoro in condizioni vessatorie, pericolose, umilianti. Proprio come il “miracolo”-Walmart, il “miracolo”-Marchionne e qualunque altro miracolo aziendale ci abbiano propinato i media nel corso degli anni.

Quanto appena scritto dovrebbe essere ovvio, eppure non lo è. Il disvelamento non riguarda un’azienda qualsiasi, ma Amazon, sorta di “gigante buono” di cui – anche in Italia – si è sempre parlato in modo acritico, quando non adorante e populista.

The Morning Call ha rotto un incantesimo. Fino a qualche giorno fa, con poche eccezioni, i mezzi di informazione (e i consumatori stessi) accettavano la propaganda di Amazon senza l’ombra di un dubbio, come fosse oro colato. D’ora in poi, forse si cercheranno più spesso i riscontri, si faranno le dovute verifiche, si andranno a vedere eventuali bluff. Con il peggiorare della crisi, sembra aumentare il numero degli scettici.

Il problema di multinazionali che vengono percepite come “meno aziendali”, più “cool” ed eticamente – quasi spiritualmente – migliori delle altre riguarda molte compagnie associate a Internet in modo tanto stretto da essere identificate con la rete stessa. Un altro caso da manuale è Apple.

iPhone, iPad, youDie

L’anno scorso ha fatto scalpore – prima di essere sepolta da cumuli di sabbia e silenzio – un’ondata di suicidi tra gli operai della Foxconn, multinazionale cinese nelle cui fabbriche si assemblano iPad, iPhone e iPod.

In realtà le morti erano iniziate prima, nel 2007, e sono proseguite in seguito (l’ultimo suicidio accertato è del maggio scorso; un altro operaio è morto a luglio in circostanze sospette). A essersi uccisa, nel complesso, è una ventina di dipendenti. Indagini di vario genere hanno indicato tra le probabili cause tempi infernali di lavoro, mancanza di relazioni umane dentro la fabbrica e pressioni psicologiche da parte del management.

A volte si è andati ben oltre le pressioni psicologiche: il 16 luglio 2009, un dipendente 25enne di nome Sun Danyong si è gettato nel vuoto dopo aver subito un pestaggio da parte di una squadraccia dell’azienda. Sun era sospettato di aver rubato e/o smarrito un prototipo di iPhone.

Che soluzioni ha adottato la Foxconn per prevenire queste tragedie? Beh, ad esempio, ha installato delle “reti anti-suicidio”.

[Per approfondire questo tema, consiglio i link raccolti nella pagina di wikipedia e la visione del video divulgativo Deconstructing Foxconn]

Questi dietro-le-quinte del mondo Apple non ricevono molta attenzione, a paragone dei bollettini medici di Steve Jobs o di pseudo-eventi come l’inaugurazione, nella centralissima via Rizzoli di Bologna, del più grande Apple Store italiano (kermesse doverosamente smitizzata dal sempre ottimo Mazzetta). In quella circostanza, diverse persone hanno trascorso la notte in strada in attesa di entrare nel tempio. Costoro non sanno niente del connubio di lavoro e morte che sta a monte del marchio che venerano. Nel capitalismo, mettere la maggiore distanza possibile tra “monte” e “valle” è l’operazione ideologica per eccellenza.

Feticismo, assoggettamento, liberazione

Quando si parla di Rete, la “macchina mitologica” dei nostri discorsi – alimentata dall’ideologia che, volenti o nolenti, respiriamo ogni giorno – ripropone un mito, una narrazione tossica: la tecnologia come forza autonoma, soggetto dotato di un suo spirito, realtà che si evolve da sola, spontaneamente e teleologicamente. Tanto che qualcuno – non lo si ricorderà mai abbastanza – ha avuto la bella pensata di candidare Internet (che come tutte le reti e infrastrutture serve a tutto, anche a fare la guerra) al… Nobel per la Pace.

A essere occultati sono i rapporti di classe, di proprietà, di produzione: se ne vede solo il feticcio. E allora torna utile il Karl Marx delle pagine sul feticismo della merce (corsivo mio):

«Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose è soltanto il rapporto sociale determinato fra gli uomini stessi.»

“Forma fantasmagorica di un rapporto tra cose”. Come i computer interconnessi a livello mondiale. Dietro la fantasmagoria della Rete c’è un rapporto sociale determinato, e Marx intende: rapporto di produzione, rapporto di sfruttamento.

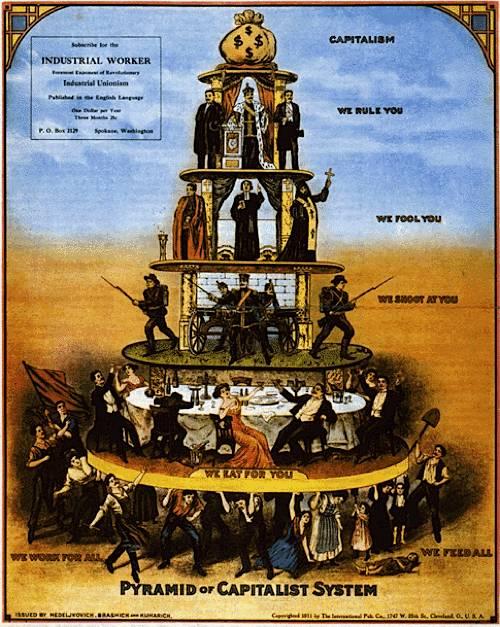

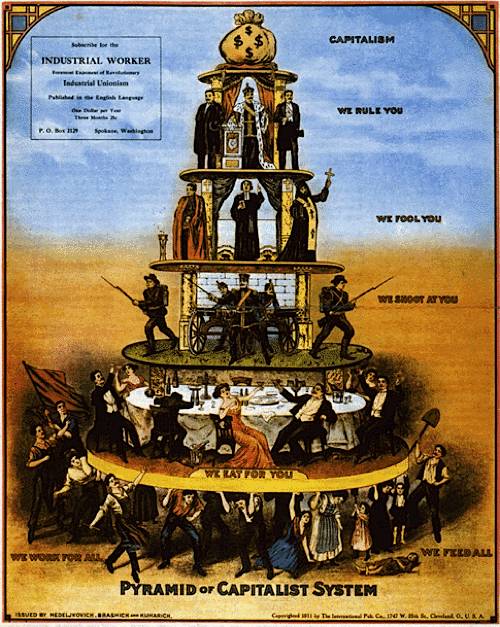

Su tali rapporti, la retorica internettiana getta un velo. Si può parlare per ore, giorni, mesi della Rete sfiorando solo occasionalmente il problema di chi ne sia proprietario, di chi detenga il controllo reale dei nodi, delle infrastrutture, dell’hardware. Ancor meno si pensa a quale piramide di lavoro – anche para-schiavistico – sia incorporata nei dispositivi che usiamo (computer, smartphone, Kindle) e di conseguenza nella rete stessa.

Ci sono multinazionali che tutti i giorni (in rete) espropriano ricchezza sociale e (dietro le quinte) vessano maestranze ai quattro angoli del mondo, eppure sono considerate… “meno multinazionali” delle altre.

Finché non ci si renderà conto che Apple è come la Monsanto, che Google è come la Novartis, che fare l’apologia di una corporation è la pratica narrativa più tossica che esista, si tratti di Google, FIAT, Facebook, Disney o Nestlé… Finché non ci si renderà conto di questo, nella rete ci staremo come pesci.

[N.B. A scanso di equivoci: io possiedo un Mac e ci lavoro bene. Ho anche un iPod, uno smartphone con Android e un Kindle. Chi fa il mio lavoro deve conoscere le modalità di fruizione della cultura e di utilizzo della rete. Ma cerco di non essere feticista, di non rimuovere lo sfruttamento che sta a monte di questi prodotti. E’ uno sforzo improbo, ma bisogna compierlo.]

Per colpa del net-feticismo, ogni giorno si pone l’accento solo sulle pratiche liberanti che agiscono la rete – pratiche su cui, per essere chiari, noi WM scommettiamo tutti i giorni da vent’anni -, descrivendole come la regola, e implicitamente si derubricano come eccezioni le pratiche assoggettanti: la rete usata per sfruttare e sottopagare il lavoro intellettuale; per controllare e imprigionare le persone (si veda quanto accaduto dopo i riots londinesi); per imporre nuovi idoli e feticci alimentando nuovi conformismi; per veicolare l’ideologia dominante; per gli scambi del finanzcapitalismo che ci sta distruggendo.

In rete, le pratiche assoggettanti sono regola tanto quanto le altre. Anzi, a voler fare i precisini, andrebbero considerate regola più delle altre, se teniamo conto della genealogia di Internet, che si è evoluta da ARPAnet, rete informatica militare.

La questione non è se la rete produca liberazione o assoggettamento: produce sempre, e sin dall’inizio, entrambe le cose. E’ la sua dialettica, un aspetto è sempre insieme all’altro. Perché la rete è la forma che prende oggi il capitalismo, e il capitalismo è in ogni momento contraddizione in processo. Il capitalismo si affermò liberando soggettività (dai vincoli feudali, da antiche servitù) e al tempo stesso imponendo nuovi assoggettamenti (al tempo disciplinato della fabbrica, alla produzione di plusvalore). Nel capitalismo tutto funziona così: il consumo emancipa e schiavizza, genera liberazione che è anche nuovo assoggettamento, e il ciclo riparte a un livello più alto.

La lotta allora dovrebbe essere questa: far leva sulla liberazione per combattere l’assoggettamento. Moltiplicare le pratiche liberanti e usarle contro le pratiche assoggettanti. Ma questo si può fare solo smettendo di pensare alla tecnologia come forza autonoma e riconoscendo che è plasmata da rapporti di proprietà e produzione, e indirizzata da relazioni di potere e di classe.

Se la tecnologia si imponesse prescindendo da tali rapporti semplicemente perché innovativa, la macchina a vapore sarebbe entrata in uso già nel I secolo a.C., quando Erone di Alessandria realizzò l’eolipila. Ma il modo di produzione antico non aveva bisogno delle macchine, perché tutta la forza-lavoro necessaria era assicurata dagli schiavi, e nessuno poté o volle immaginarne un’applicazione concreta.

E’ il feticismo della tecnologia come forza autonoma a farci ricadere sempre nel vecchio frame “apocalittici vs. integrati”. Al minimo accenno critico sulla rete, gli “integrati” ti scambieranno per “apocalittico” e ti accuseranno di incoerenza e/o oscurantismo. La prima accusa di solito risuona in frasi come: “Non stai usando un computer anche tu in questo momento?”; “Non li compri anche tu i libri su Amazon?”; “Ce l’hai anche tu uno smartphone!” etc. La seconda in inutili lezioncine tipo: “Pensa se oggi non ci fosse Internet…”

Nell’altro verso, ogni discorso sugli usi positivi della rete verrà accolto dagli “apocalittici” come la servile propaganda di un “integrato”.

Ricordiamoci sempre di Erone di Alessandria. La sua storia ci insegna che quando parliamo di tecnologia, e più nello specifico di Internet, in realtà stiamo parlando di altro, cioè dei rapporti sociali.

Insomma, torniamo a chiederci: chi sono i padroni della rete? E chi sono gli sfruttati nella rete e dalla rete?

Scoprirlo non è poi tanto difficile: basta leggere le “Norme di utilizzo” dei social network a cui siamo iscritti; leggere le licenze del software che utilizziamo; digitare su un motore di ricerca l’espressione “Net Neutrality”… E, dulcis in fundo, tenere in mente storie come quelle dei magazzini Amazon e della Foxconn.

Solo in questo modo, credo, eviteremo scemenze come la campagna “Internet for Peace” o, peggio, narrazioni del futuro orrende, di “totalitarismo soffice”, come quella che emerge dal famigerato video della Casaleggio & Associati intitolato Gaia: The Future of Politics.

Non illudiamoci: saranno conflitti durissimi a stabilire se all’evoluzione di Internet corrisponderà un primato delle pratiche di liberazione su quelle di assoggettamento, o viceversa.

Il lavoro (di merda) incorporato nel tablet

Ultimamente, chi ritiene che nel capitalismo odierno non valga più la teoria marxiana del valore-lavoro fa l’esempio dell’iPad, e dice: il lavoro fisico compiuto dall’operaio per assemblare un tablet è poca roba, il valore del tablet è dato dal software e dalle applicazioni che ci girano sopra, quindi dal lavoro mentale, cognitivo, di ideazione e programmazione. Lavoro che “sfugge” da ogni parte, inquantificabile in termini di ore di lavoro.

Ciò metterebbe in crisi l’idea marxiana che – taglio con l’accetta – il valore di una merce sia dato dalla quantità di lavoro che essa incorpora, o meglio: dal tempo di lavoro socialmente necessario per produrla. Per “tempo socialmente necessario” Marx intende il tempo medio utilizzato dai produttori di una data merce in una data fase dello sviluppo capitalistico.

Non sono un esperto di economia politica, ma mi sembrano due livelli coesistenti. Forse la teoria del valore-lavoro viene liquidata troppo in fretta. Io credo che il suo nocciolo di senso (nocciolo “filosofico” e concretissimo) permanga anche col mutare delle condizioni.

Oggi il lavoro è molto più socializzato che ai tempi di Marx e i processi produttivi ben più complessi (e il capitale più condizionato da limiti esterni, cioè ambientali), eppure chi fa quest’esempio accorcia il ciclo e isola l’atto dell’assemblaggio di un singolo iPad. Mi sembra un grosso errore metodologico.

Andrebbe presa in considerazione la mole di lavoro lungo l’intero ciclo produttivo di un’intera infornata di tablet (o di laptop, di smartphone, di e-reader, quel che vi pare). Come giustamente diceva Tuco nella discussione in cui ha iniziato a prendere forma il presente intervento:

«Uno dei punti essenziali è che tutta la baracca non si potrebbe mai mettere in movimento per produrre cento iPad. Se ne devono produrre almeno cento milioni. A prima vista potrebbe sembrare che il lavoro intellettuale necessario per sviluppare il software dell’iPad generi di per sé valore, indipendentemente dal resto del ciclo produttivo. Questo però vorrebbe dire che il valore generato da questo lavoro intellettuale è indipendente dal numero di iPad che vengono prodotti. In realtà non è così. Se non facesse parte di un ciclo che prevede la produzione con modalità fordiste di cento milioni di iPad, quel lavoro intellettuale non genererebbe praticamente nessun valore.»

Fissato questo punto, nel considerare quanto lavoro vada a incorporarsi in un tablet si può:

1) partire dal reperimento di una materia prima come il litio. Senza di esso non esisterebbero le batterie ricaricabili dei nostri gadget. In natura non esiste in forma “pura”, e il processo per ottenerlo è costoso e impattante per l’ambiente.

[Tra l’altro, il 70% dei giacimenti mondiali è in fondo ai laghi salati della Bolivia, e il governo boliviano non ha alcuna intenzione di svenderlo. Oltre a questi problemi geopolitici, ci si mettono pure i terremoti. Questa fase primaria del ciclo pare destinata a complicarsi e a richiedere più lavoro.];

2) prendere in considerazione le nocività esperite da chi lavora nell’industria petrolchimica che produce i polimeri necessari;

3) considerare il lavoro senza tutele degli operai che assemblano i dispositivi (di come si lavora alla Foxconn abbiamo già parlato sopra);

4) arrivare fino al lavoro (indegno, nocivo, ai limiti del disumano) di chi “smaltisce” la carcassa del laptop o del tablet in qualche discarica africana. Trattandosi di una merce a obsolescenza rapida e soprattutto pianificata, questo lavoro è già incorporato in essa, fin dalla fase della progettazione.

Prendendo in considerazione tutto questo, si vedrà che di lavoro fisico (lavoro di merda, sfruttato, sottopagato, nocivo etc.) un’infornata di iPad ne incorpora parecchio, e con esso incorpora una grande quantità di tempo di lavoro. E non vi è dubbio che si tratti di tempo di lavoro socialmente necessario: oggi gli iPad si producono così e in nessun altro modo.

Senza questo lavoro, il general intellect applicato che inventa e aggiorna software, semplicemente, non esisterebbe. Quindi non produrrebbe alcun valore. Se “per fare un tavolo ci vuole il legno”, per fare il tablet ci vuole l’operaio (e prima ancora il minatore etc.). Senza gli operai e il loro lavoro, niente valorizzazione della merce digitale, niente quotazione di Apple in borsa etc. Azionisti e investitori danno credito alla mela perché produce, valorizza e vende hardware e gadget, e ogni tanto fa un nuovo “colpo”, mettendo sul mercato un nuovo “gioiellino”. E chi lo fa il gioiellino?

Se sia ancora possibile una precisa contabilità in termini di ore-lavoro, non sono in grado di dirlo. Ripeto: non sono un esperto di economia politica. Ma so che quando gettiamo nell’immondizia un telefonino perfettamente funzionante perché il nuovo modello “fa più cose”, stiamo buttando via una porzione di vita e fatica di una gran massa di lavoratori, sovente pagati con due lire e – nella migliore delle ipotesi – un calcio nel culo.

Intelligenza collettiva, lavoro invisibile e social media

Quel che sto cercando di dire lo anticipava già Marx nel Capitolo VI inedito del Capitale (ed. it. Firenze, 1969, la citazione che segue è alle pagg. 57-58). Il passaggio è denso perché, appunto, è uno di quei testi che Marx non rivide per la pubblicazione:

«L’incremento delle forze produttive sociali del lavoro, o delle forze produttive del lavoro direttamente sociale, socializzato (reso collettivo) mediante la cooperazione, la divisione del lavoro all’interno della fabbrica, l’impiego delle macchine e in genere, la trasformazione del processo di produzione in cosciente impiego delle scienze naturali, della meccanica, della chimica ecc. e della tecnologia per dati scopi, come ogni lavoro su grande scala a tutto ciò corrispondente […] questo incremento, dicevamo, della forza produttiva del lavoro socializzato in confronto al lavoro più o meno isolato e disperso dell’individuo singolo, e con esso l’applicazione della scienza – questo prodotto generale dello sviluppo sociale – processo di produzione immediato, si rappresentano ora come forza produttiva del capitale anziché come forza produttiva del lavoro, o solo come forza produttiva del lavoro in quanto identico al capitale; in ogni caso, non come forza produttiva del lavoratore isolato e neppure dei lavoratori cooperanti nel processo di produzione.

Questa mistificazione, propria del rapporto capitalistico in quanto tale, si sviluppa ora molto più di quanto potesse avvenire nel caso della pura e semplice sottomissione formale del lavoro al capitale.»

In sostanza, Marx dice che:

1) la natura collettiva e cooperativa del lavoro viene realmente sottomessa (a volte si traduce con “sussunta”) al capitale, cioè è una natura collettiva specifica, che prima del capitale non esisteva.

La“sottomissione reale” del lavoro al capitale è contrapposta da Marx alla “sottomissione formale“, tipica degli albori del capitalismo, quando il capitale sottometteva tipologie di lavoro pre-esistenti: la tessitura manuale, i processi del lavoro agricolo etc. “Sottomissione (o sussunzione) reale” significa che il capitale rende forza produttiva una cooperazione sociale che non pre-esisteva a esso, perché non pre-esistevano a esso gli operai, il lavoro salariato, le macchine, le nuove reti di trasporto e distribuzione.

2) Quanto più è avanzato il processo produttivo (grazie all’applicazione di scienza e tecnologia), tanto più mistificata sarà la rappresentazione (oggi qualcuno direbbe la narrazione) della cooperazione produttiva.

Ora cerchiamo nell’oggi gli esempi di questa formulazione: la produzione di senso e di relazioni in Internet non è considerata forza produttiva di lavoratori cooperanti; tantomeno l’ideologia dominante permette di riconoscere il lavoro del singolo. Questa produzione viene (truffaldinamente, mitologicamente) attribuita direttamente al capitale, allo “spirito d’impresa”, al presunto genio del capitalista etc. Per esempio, si dice che dobbiamo a una “intuizione” di Mark Zuckerberg se oggi grazie a Facebook bla bla bla.

Altrettanto spesso tale produzione di senso viene considerata, come dice Marx, “forza produttiva del lavoro in quanto identico al capitale”. Traduciamo: lo sfruttamento viene occultato dietro la facciata di un lavoro in rete autonomo, non subordinato, fatto tutto di autoimprenditoria e/o libera contrattazione e/o comunque molto più “cool” dei lavori “tradizionali” etc., quando invece la produzione di contenuti in rete va avanti anche grazie al lavoro subordinatissimo di masse di “negri” – nel senso di “autori-fantasma” – che lavorano a cottimo, come racconta Adrianaaaa a proposito di Odesk.com.

Esiste, per usare un’espressione marxiana, la “Gemeinwesen”, una tendenza dell’essere umano al comune, alla comunità e alla cooperazione? Sì, esiste. E’ sempre rischioso usare quest’espressione, ma se c’è un universale antropologico, beh, è questo. “Compagnevole animale”, così Dante traduce lo “zòon politikon” di Aristotele (lo ricorda Girolamo De Michele nel suo ultimo libro Filosofia) e le neuroscienze stanno dimostrando che siamo… “cablati” per la gemeinwesen (la scoperta dei neuroni specchio etc.)

Nessun modo di produzione ha sussunto e reso produttiva la tendenza umana alla cooperazione con la stessa forza del capitalismo.

Oggi l’esempio più eclatante di cooperazione sussunta – e al tempo stesso di lavoro invisibile, non percepito come tale – ce lo forniscono i social media.

Sto per fare l’esempio di Facebook. Non perché gli altri social media siano “meno malvagi”, ma perché al momento è il più grosso, è quello che fa più soldi ed è – come dimostra la recentissima ondata di nuove opzioni e implementazioni – il più avvolgente, pervasivo ed espansionista. Facebook si muove come se volesse inglobare tutta la rete, sostituirsi ad essa. E’ il social network par excellence, dunque ci fornisce l’esempio più chiaro.

Sei uno degli oltre settecento milioni di utenti che usa Facebook? Bene, vuol dire che quasi ogni giorno produci contenuti per il network: contenuti di ogni genere, non ultimo contenuti affettivi e relazionali. Sei parte del general intellect di Facebook. Insomma, Facebook esiste e funziona grazie a quelli come te. Di cos’è il nome Facebook se non di questa intelligenza collettiva, che non è prodotta da Zuckerberg e compagnia, ma dagli utenti?

Tu su Facebook di fatto lavori. Non te ne accorgi, ma lavori. Lavori senza essere pagato. Sono altri a fare soldi col tuo lavoro.

Qui il concetto marxiano che torna utile è quello di “pluslavoro”. Non è un concetto astruso: significa “la parte di lavoro che, pur producendo valore, non si traduce in salario ma in profitto del padrone, in quanto proprietario dei mezzi di produzione”.

Dove c’è profitto, vuol dire che c’è stato pluslavoro. Altrimenti, se tutta la quota di lavoro fosse remunerata in base al valore che ha creato, beh… sarebbe il comunismo, la società senza classi. E’ chiaro che il padrone deve pagare in salari meno di quel che trarrà dalla vendita delle merci. “Profitto” significa questo. Significa pagare ai lavoratori meno del valore reale del lavoro che svolgono.

Per vari motivi, il padrone può anche non riuscire a venderle, quelle merci. E quindi non realizzare profitti. Ma questo non significa che i lavoratori non abbiano erogato pluslavoro. L’intera società capitalistica è basata su plusvalore e pluslavoro.

Su Facebook il tuo lavoro è tutto pluslavoro, perché non vieni pagato. Zuckerberg ogni giorno si vende il tuo pluslavoro, cioè si vende la tua vita (i dati sensibili, i pattern della tua navigazione etc.) e le tue relazioni, e guadagna svariati milioni di dollari al giorno. Perché lui è il proprietario del mezzo di produzione, tu no.

L’informazione è merce. La conoscenza è merce. Anzi, nel postfordismo o come diavolo vogliamo chiamarlo, è la merce delle merci. E’ forza produttiva e merce al tempo stesso, proprio come la forza-lavoro. La comunità che usa Facebook produce informazione (sui gusti, sui modelli di consumo, sui trend di mercato) che il padrone impacchetta in forma di statistiche e vende a soggetti terzi e/o usa per personalizzare pubblicità, offerte e transazioni di vario genere.

Inoltre, lo stesso Facebook, in quanto rappresentazione della più estesa rete di relazioni sul pianeta, è una merce. L’azienza Facebook può vendere informazione solo se, al contempo e senza sosta, vende quella rappresentazione di se stessa. Anche tale rappresentazione è dovuta agli utenti, ma a riempirsi il conto in banca è Zuckerberg.

Non c’è dentro e fuori

Se dopo questo discorso qualcuno mi chiedesse: “Allora la soluzione è stare fuori dai social media?”, risponderei che la questione è mal posta.

Certamente, costruire dal basso social media diversi, funzionanti con software libero e non basati sul commercio di dati sensibili e relazioni, è cosa buona e giusta. Ma lo è anche mantenere una presenza critica e informativa nei luoghi dove vive e comunica la maggioranza delle persone, magari sperimentando modi conflittuali di usare i network esistenti.

Sto provando a spiegare, da un po’ di tempo a questa parte, che secondo me le metafore spaziali (come il “dentro” e il “fuori”) sono inadeguate, perchè è chiaro che se la domanda è: “dov’è il fuori?”, la risposta – o l’assenza di risposta – può solo essere paralizzante. Perchè è già paralizzante la domanda.

Forse è più utile ragionare ed esprimersi in termini temporali.

Si tratta di capire quanto tempo di vita (quanti tempi e quante vite) il capitale stia rubando anche e soprattutto di nascosto (perché tale furto è presentato come “natura delle cose”), diventare consapevoli delle varie forme di sfruttamento, e quindi lottare nel rapporto di produzione, nelle relazioni di potere, contestando gli assetti proprietari e la “naturalizzazione” dell’espropriazione, per rallentare i ritmi, interrompere lo sfruttamento, riconquistare pezzi di vita.

Non è certo nuovo, quel che sto dicendo: un tempo si era soliti chiamarla “lotta di classe”. In parole povere: gli interessi del lavoratore e del padrone sono diversi e inconciliabili. Qualunque ideologia che mascheri questa differenza (ideologia aziendalistica, nazionalistica, razziale etc.) è da combattere.

Pensiamo agli albori del movimento operaio. Un proletario lavora dodici-quattordici ore al giorno, in condizioni bestiali, e la sua sorte è condivisa anche da bambini che non vedono mai la luce del sole. Cosa fa? Lotta. Lotta finché non strappa le otto ore, la remunerazione degli straordinari, le tutele sanitarie, il diritto di organizzazione e di sciopero, la legislazione contro il lavoro minorile… E si riappropria di una parte del suo tempo, e afferma la sua dignità, finché queste conquiste non saranno di nuovo messe in discussione e toccherà lottare di nuovo.

Già renderci conto che il nostro rapporto con le cose non è neutro né innocente, trovarci l’ideologia, scoprire il feticismo della merce, è una conquista: forse cornuti e mazziati lo siamo comunque, ma almeno non “cornuti, mazziati e contenti”. Il danno resta, ma almeno non la beffa di crederci liberi in ambiti dove siamo sfruttati.

Trovare sempre i dispositivi che ci assoggettano, e descriverli cercando il modo di metterli in crisi.

La merce digitale che usiamo incorpora sfruttamento, diventiamone consapevoli. La rete si erge su gigantesche colonne di lavoro invisibile, rendiamolo visibile. E rendiamo visibili le lotte, gli scioperi. In occidente se ne parla ancora poco, ma in Cina gli scioperi si fanno e si faranno sempre di più.

Quando uno sfigato diventa un tycoon, andiamo a vedere su quali teste ha camminato per arrivare dov’è, quale lavoro ha messo a profitto, quale pluslavoro non ha ricompensato.

Quando parlo di “defeticizzare la rete”, intendo l’acquisizione di questa consapevolezza. Che è la precondizione per stare “dentro e contro”, dentro in modo conflittuale.

E se stiamo “dentro e contro” la rete, forse possiamo trovare il modo di allearci con coloro che sono sfruttati a monte.

Un’alleanza mondiale tra “attivisti digitali”, lavoratori cognitivi e operai dell’industria elettronica sarebbe, per i padroni della rete, la cosa più spaventosa.

Le forme di quest’alleanza, ovviamente, sono tutte da scoprire.

Wu Ming 1

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.