Non è solo un paese fragile – Note sulla crisi climatica e il capitalismo della catastrofe

L’Italia è un paese fragile, questo è ben noto, lo sentiamo regolarmente dire in tv e sui giornali dopo ogni disastro naturale. Ci viene propinata questa filastrocca come a giustificare quello che succede e a dire che in fondo non è colpa di nessuno.

Ma qual è lo stato reale del paese? E soprattutto qual è l’incidenza dei fenomeni legati al cambiamento climatico sulla fragilità della penisola? Chi avrebbe dovuto occuparsi di prevenire queste fragilità e di garantire la sicurezza dei territori?

I dati sono spaventosi se solo ci si ferma a leggerli e, immaginiamo, siano al “ribasso” considerando che sono elaborati da soggetti istituzionali e a volte dagli stessi che hanno governato i disastri degli ultimi trent’anni.

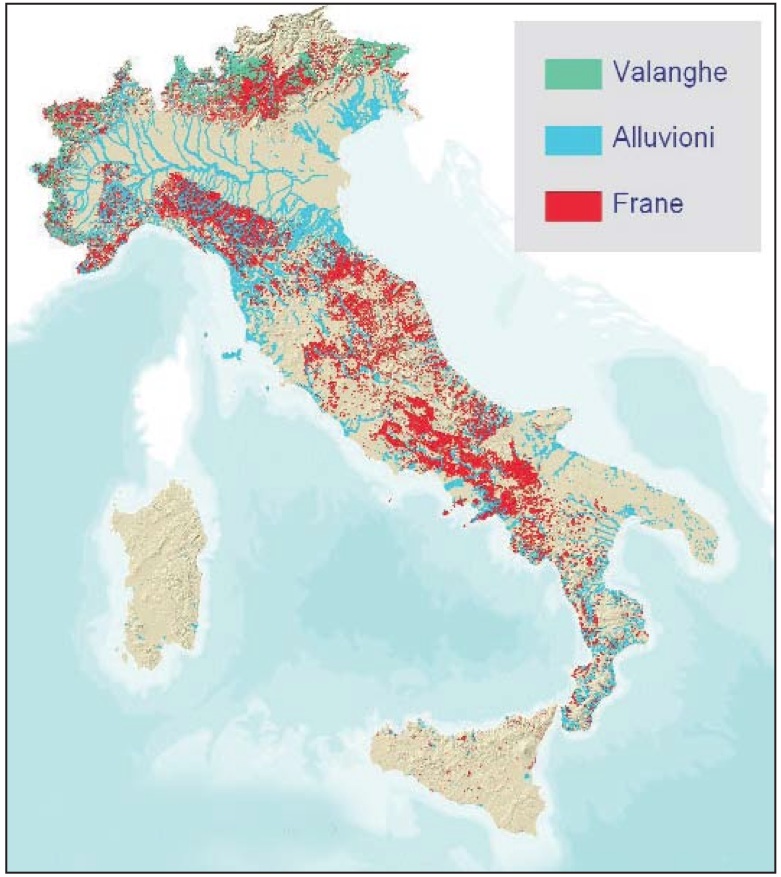

Il pericolo di alluvione secondo i dati del 2015 coinvolge circa l’8,1 % del territorio nazionale (circa 24mila km quadrati) e quasi 6 milioni di abitanti, quello invece determinato dal rischio frane riguarda una cifra più piccola, ma comunque consistente, cioè 1,2 milioni di abitanti. Questi dati per quanto recenti andrebbero considerati alla luce dell’impatto esponenziale provocato dai cambiamenti climatici e dalle loro accelerazioni. Infatti, come afferma una ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’impatto economico dei disastri collegati alle trasformazioni del clima tra il 1960 e il 2014 è aumentato a livello globale di circa 20 volte. Se sicuramente va considerata la crescita dei redditi e della ricchezza media come una delle causali dell’aumento dei costi del disastro, come spiega ancora la ricerca, questo non è sufficiente a giustificarne l’ammonto totale. Piuttosto ciò indica innanzitutto un imoltiplicarsi degli eventi (che ad oggi è sotto gli occhi di tutti, anche nella coscienza collettiva) e quindi la materialità degli effetti nefasti del surriscaldamento globale sui territori. Ma anche sta a dimostrare, potenzialmente, altri due punti: in primo luogo il sostanziale disinvestimento nella prevenzione e nella messa in sicurezza del territorio, in secondo luogo quello che potremmo definire “surplus” del capitalismo della catastrofe. In soldoni prima del 1970 un singolo evento catastrofico causava in media 500 milioni di dollari di danni, mentre nel 2010 le perdite erano già salite a 10 miliardi con un aumento medio all’anno (al netto dei redditi e di altri fattori) di 26 milioni. Per “surplus” intendiamo il profitto delle aziende che si occupano della ricostruzione in maniera privatistica, ma di questo ne parleremo più avanti.

Oltre al rischio idraulico e idrogeologico ad emergere sono anche pericoli collegati a fenomeni che precedentemente avevano un basso impatto sui nostri territori, come quello delle trombe d’aria e dei piccoli tornado che a causa dell’aumento della temperatura del mar mediterraneo stanno aumentando in numero ed intensità.

I costi economici della combinazione tra dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici però non si fermano solo alla ricostruzione, ma bisogna considerare il loro impatto su alcuni settori strategici dell’economia. In riferimento anche solo all’agricoltura (che probabilmente è l’ambito più facile da stimare) le superfici agricole utilizzate a rischio idraulico sono il 10,4% del totale e quelle a rischio di frana sono un po’ più della metà.

Uno dei fattori che sicuramente ha contribuito ad aumentare i costi economici e sociali dei fenomeni collegati al clima è stato l’aumento del territorio urbanizzato che dagli anni ’50 al 2017 è all’incirca triplicato. Spesso si è continuato a costruire anche in comuni ed in aree notoriamente a rischio, solo nell’ultimo decennio infatti in circa il 9% delle amministrazioni si è continuato ad edificare in zone pericolose.

L’Italia dunque è sì un paese dalla enorme fragilità, ma in cui la spesa pubblica è stata sempre di meno dedicata alla prevenzione. Legambiente ricorda che, tra il 1944 e il 2012, sono stati spesi ben 61,5 miliardi solo per i danni provocati dagli eventi estremi, e che l’Italia è tra i primi Paesi al mondo che spende ogni anno una media di 3,5 miliardi per rimettere a posto ciò che è stato danneggiato da disastri ambientali.

Dal 2010 al 2018 sono 198 i Comuni italiani colpiti da eventi meteorologici ricollegabili a cambiamenti climatici, con 340 episodi di fenomeni estremi, 64 giorni di blackout elettrici dovuti al maltempo e 64 giorni di stop a metro e treni urbani. Tra le città più colpite ancora una volta la capitale, con 23 giorni di blackout, seguita da Milano (15), Genova (11), Napoli (9), Torino (5) e Brescia (1).

I dati sono molto fumosi e poco chiari, ma alcune stime plausibili ci sono. Per approntare una messa in sicurezza dei territori dai rischi sismici, idraulici e idrogeologici servirebbero almeno 30 miliardi parlando esclusivamente dei comuni più a rischio, se il conteggio dovesse comprendere tutti gli interventi necessari la stima salirebbe fino alla cifra da capogiro di 850 miliardi. Ma non solo, come è tristemente noto la crisi climatica e i suoi effetti sono anche da relazionarsi con lo stato delle infrastrutture esistenti in Italia che sono per lo più in pessimo stato. Solo per quanto riguarda il comparto autostradale per la messa in sicurezza sarebbero necessari investimenti per 40 miliardi: circa 6 volte di quanto impiegato attualmente.

Questo disegna un quadro molto complesso, ma con delle responsabilità specifiche innegabili e con una miopia politica che il paese si trascina dietro da decine di anni. In particolare sul caso delle autostrade ad esempio sarebbe da capire come mai i 24 concessionari privati che le gestiscono e che fanno utili mastodontici da queste infrastrutture non hanno provveduto nel tempo agli investimenti necessari. La risposta è semplice, minimizzare i costi, massimizzare i profitti… Alle spese di chi paga caselli salati e rischia la propria vita.

Su un piano più generale si può dire che questo modello di gestione non riguardi solamente le autostrade, ma complessivamente tutto il paese. I territori sono considerati come aree da valorizzare per il profitto e quindi poco importa quale sia l’infrastruttura o l’intervento giusto per la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto qual è quello che rende di più.

Il caso delle grandi opere inutili è evidente: i soldi che vengono spesi per TAV, MOSE, TAP e altre amenità varie sarebbe se non altro sufficiente a fare degli interventi strategici e a salvare vite, territori dalla desertificazione e il patrimonio naturalistico e artistico di cui è dotato il nostro paese. Bisogna evidenziare la correlazione che esiste tra lo spostamento degli investimenti su nuove infrastrutture inutili piuttosto che sulla manutenzione di quelle esistenti e dei territori su cui sussistono.

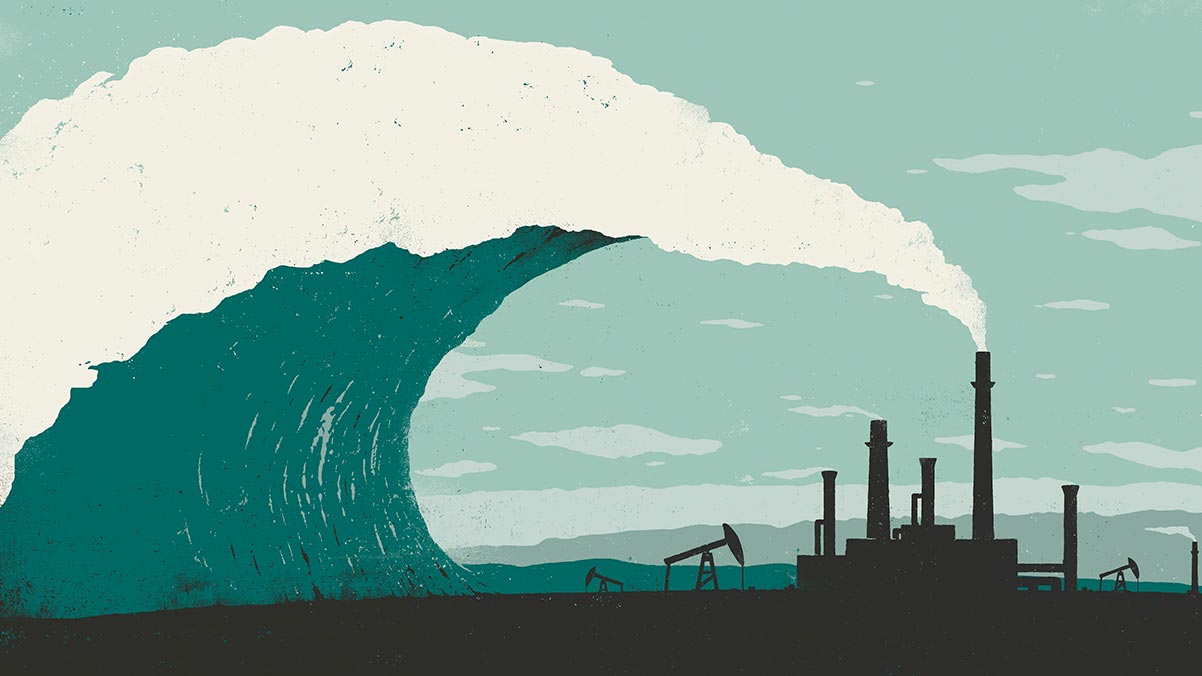

Abbiamo sentito in questi mesi di tragedie molto spesso i politici di ogni schieramento invocare la costruzione di grandi opere inutili in risposta a i disastri provocati dal clima o dall’incuria umana. Crolla il ponte Morandi e allora facciamo la Gronda, ci sono le frane sulla Torino – Modane e allora va costruito il TAV, Venezia viene allagata e dunque bisogna finire in fretta il MOSE. In realtà queste retoriche rispondono a una strategia precisa con cui quello che viene definito “capitalismo dei disastri” affronta le tragedie, trasformandole in occasioni di profitto, di impoverimento dei territori e di sfruttamento della natura e degli esseri umani.

Parlare di emergenza diventa quasi un ossimoro quando una serie di elementi concatenati mostrano che le condizioni attuali che definiamo crisi climatica sono sul piatto da un bel po’ di anni. Il terreno perchè il sistema capitalista possa riprodursi è servito: privatizzazione di fette sempre più ampie di infrastrutture strategiche della sfera pubblica, il parallelo disinvestimento nel pubblico a discapito della messa in sicurezza dei territori e della prevenzione delle catastrofi, la deregolamentazione delle attività di impresa e gli sgravi fiscali alle multinazionali. È chiaro come per invertire il processo in atto occorrerebbero delle misure che sono all’oggi totalmente incompatibili con la politica economica di austerity alla quale siamo abituati almeno da un decennio a questa parte.

Naomi Klein, scrittrice canadese e attivista spiega così la situazione “Non abbiamo intrapreso le azioni necessarie a ridurre le emissioni perché questo sarebbe sostanzialmente in conflitto con il capitalismo deregolamentato, ossia con l’ideologia imperante nel periodo in cui cercavamo di trovare una via d’uscita alla crisi. Siamo bloccati perché le azioni che garantirebbero ottime chance di evitare la catastrofe – e di cui beneficerebbe la stragrande maggioranza delle persone – rappresentano una minaccia estrema per quell’élite che tiene le redini della nostra economia, del nostro sistema politico e di molti dei nostri media.” La possibilità per il sistema capitalista di riprodursi, in una fase in cui crisi ed emergenza sono il paradigma con il quale spiegare la realtà, si annida nella capacità del sistema stesso di scaricare i costi della riproduzione sociale sui soggetti considerati subalterni. Senza lavoro di cura e lavori di servizio svolti dalle donne che suppliscono alle mancanze di welfare statale non ci sarebbero le gambe su cui marciare dato che il sistema capitalista patriarcale si basa sull’accumulazione originaria del lavoro riproduttivo delle donne e della terra.

L’altra faccia di questa medaglia è il razzismo sistemico che ha permesso di non assumersi la responsabilità reale da parte dei governi di fronte a enormi catastrofi naturali, così come ha permesso di perpetrare un estrattivismo violento in determinati territori e di soprassedere sulle conseguenze sulla salute di lavoratori e abitanti di zone per lo più periferiche del mondo o “razzizzate”. Secondo una ricerca il 21.8% di bambini che vivono nelle case popolari del Bronx a New York soffrono di asma, una cifra tre volte maggiore rispetto a coloro che abitano in case private. Oltre allo scarico dei costi su fette ben precise della popolazione mondiale, tendenzialmente povera e nera, la conseguenza ultima di tutto questo ciclo è la chiusura delle frontiere a coloro che da territori devastati dall’estrattivismo, dal capitalismo sfrenato, dalle crisi climatiche, dalle crisi umanitarie, vorrebbero accedere al mondo dei bianchi.

Negli ultimi decenni si sono accumulati una serie di esempi di negligenza nei confronti di eventi catastrofici e nella ricostruzione, dall’uragano Sandy ai tifoni nelle Filippine, a Katrina. È evidente come in queste occasioni il parametro della razza abbia determinato chi avrebbe riavuto una casa e chi sarebbe rimasto abbandonato, in preda a un’esasperazione schiacciante. Si tratta di un vero e proprio capitalismo dei disastri che riesce a guadagnare e a beneficiare degli effetti anche quando si tratta di centinaia di migliaia di morti, case e città distrutte, strade e ponti che crollano, edilizia pubblica abbandonata alle intemperie, servizi pubblici sempre più inaccessibili. Quando nel gennaio 2010 il terremoto di Haiti sconvolse la regione, l’Heritage Foundation, think-tank americano neocon scrive «In mezzo alle sofferenze, la crisi di Haiti offre delle opportunità agli Usa. Oltre a fornire aiuti umanitari immediati, la risposta degli Stati uniti al tragico terremoto offre l’opportunità di ristrutturare il governo e l’economia di Haiti, che funzionano male ormai da tempo, oltre che di migliorare l’immagine degli Stati uniti nella regione».

Insomma, si tratta della volontà e capacità del sistema politico-economico mondiale di sfruttare lo shock post eventi traumatici, che siano catastrofi naturali o, come si può vedere in anni più recenti, di attacchi terroristici. Questo approccio economico deriva da una teoria sviluppata da Milton Friedman, premio Nobel per l’economia, consigliere e ispiratore di Pinochet, Reagan e Thatcher. Nel suo libro Capitalismo e libertà scrive «Soltanto una crisi, reale o percepita, produce un vero cambiamento. Quando quella crisi si verifica le azioni intraprese dipendono dalle idee che circolano. Questa, io credo è la nostra funzione principale: sviluppare alternative alle politiche esistenti, mantenerle in vita e disponibili finché il politicamente impossibile diventa politicamente inevitabile». Naomi Klein riprende questa teoria mettendo in evidenza come oggi i disastri vengano interpretati come splendide opportunità di mercato. Questo è possibile perchè in situazioni di shock e trauma la popolazione è pronta ad accettare qualsiasi proposta che venga loro presentata come risolutiva della loro situazione, uno shock che si nutre non solo delle conseguenze della situazione emergenziale ma che eredita un logoramento a causa delle condizioni di vita che precedono i disastri, come lo sbriciolamento del welfare, la crisi economica che imperversa, il deterioramento dei diritti, l’esaurimento della possibilità di lavorare e avere una casa dignitosa.

In Italia vediamo una specificità, ossia la questione delle grandi opere, infrastrutture che drenano denaro pubblico per ingrossare le tasche di privati, mafie e imprese.

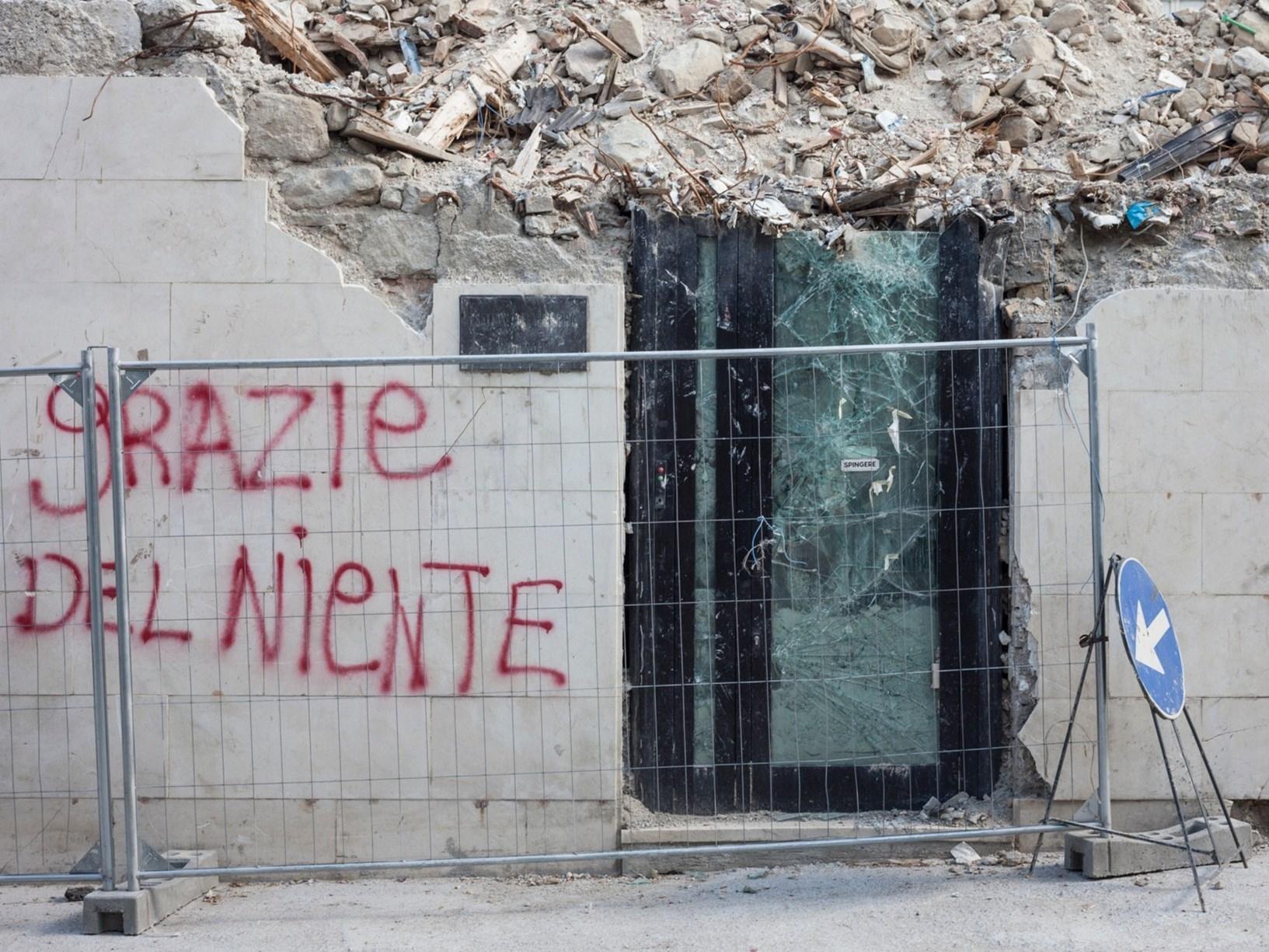

È come se la catastrofe venisse utilizzata per legittimare le grandi opere, come a Venezia che in seguito all’alluvione di qualche settimana fa si è tornati a parlare del Mose come se fosse l’opera che avrebbe impedito il disastro quando in realtà i movimenti per l’ambiente e contro le grandi opere sono anni che danno spiegazioni scientifiche e sociali per essere contro. La speculazione, la privatizzazione e il mettere mano alle risorse pubbliche sono nel nostro Paese una spina nel fianco. È esemplare il caso dell’Aquila dopo il terremoto del 2009, è proprio in questo territorio devastato che si sperimenta l’approfittarsi dello shock per fare profitto. L’idea di costruire delle new town al di fuori della città storica, utilizzando imprese per lo più non abruzzesi, con l’obiettivo di costruire 4500 abitazioni in pochi mesi è evidentemente fallimentare sin da subito. Quest’idea, promossa con il piano C.a.s.e. dall’allora presidente del consiglio Berlusconi, ha come risultato di non spillare un euro per la ricostruzione vera e propria della città ma solo di generare un fenomeno di urbanizzazione in campagna, in un contesto totalmente alienante, senza mezzi di trasporto nè servizi, che nessun abitante avrebbe mai accettato condizioni normali. Il tutto aiutato dalla costruzione di un immaginario di gestione dell’emergenza, capeggiata dalla Protezione civile, che ha fatto leva sul trauma per imporre un’autorità di gestione all’interno delle tendopoli, rinforzando l’idea di trauma e mantenendo in quella condizione chi l’ha subito in modo da garantirsi il maggior tempo possibile per farsi i propri affari.

In tutto ciò lo Stato assume un ruolo tutt’altro che marginale nel farsi da garante della privatizzazione e della transizione delle risorse pubbliche nelle mani dei privati. L’istituzione statale predispone il territorio ai cicli di valorizzazione attraverso il disinvestimento nella messa in sicurezza e la definizione delle competenze, si occupa di costituire le garanzie legali e di uso della forza per il capitalismo della catastrofe. In due casi molto diversi della storia recente italiana vediamo messo in atto questo ruolo di garanzia attraverso uno strumento specifico, tra gli altri, che è stato fonte di discussione e polemica mainstream: lo scudo penale. Nel primo caso, quello dell’Ilva, l’emergenza ambientale viene utilizzata come scusa per garantire l’immunità penale a una grande multinazionale, tutelandola anche da eventuali crimini ambientali. In sostanza si usa la bonifica come paravento per inquinare e sfruttare ulteriormente, per rilanciare l’estrazione di ulteriore profitto dalla fabbrica e dal territorio. Il secondo caso invece, quello più recente dell’alluvione in Liguria e Basso Piemonte, ha visto i due presidenti di regione, Toti e Cirio, invocare gli scudi penali per i sindaci. Fa pensare che sia una delle prime misure invocate di fronte alla tragedia, ma si inserisce perfettamente nella strategia di emergenzialità e estrazione di valore dai territori togliendo di mezzo i pochi lacciuoli istituzionali alla totale sopraffazione del libero mercato. In una fase in cui il sistema capitalista fatica a estrarre valore dai territori per produrre accumulazione sufficiente a ritmi adeguati per garantire la propria riproduzione, le tragedie nella loro emergenzialità permettono alla solita cerchia ristretta di appropriarsi di pezzi importanti, per lo più pubblici, dell’economia mondiale.

Queste riflessioni dovrebbero portarci a considerare che siamo già immersi nel paradigma della catastrofe e le contraddizioni figlie di questo paradigma che , via via, aumenteranno di scala e di intensità sono già qui. Per questo motivo non si può pensare di impedire l’avvitarsi della crisi climatica senza scardinare il modello di sviluppo che non solo l’ha prodotta, ma che ha apprestato già degli strumenti di messa a profitto delle sue conseguenze. La lotta alle Grandi Opere Inutili è naturalmente solo un aspetto di un conflitto necessariamente molto più ampio, ma si caratterizza per essere un punto di blocco della valorizzazione indispensabile per mettere i bastoni tra le ruote a chi della catastrofe ne ha fatto un business e per pensare una strategia materiale e generalizzata di lotta ai cambiamenti climatici.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

ambienteCAPITALISMO DELLA CATASTROFEFRIDAYFORFUTUREgrandi opere inutilino tav