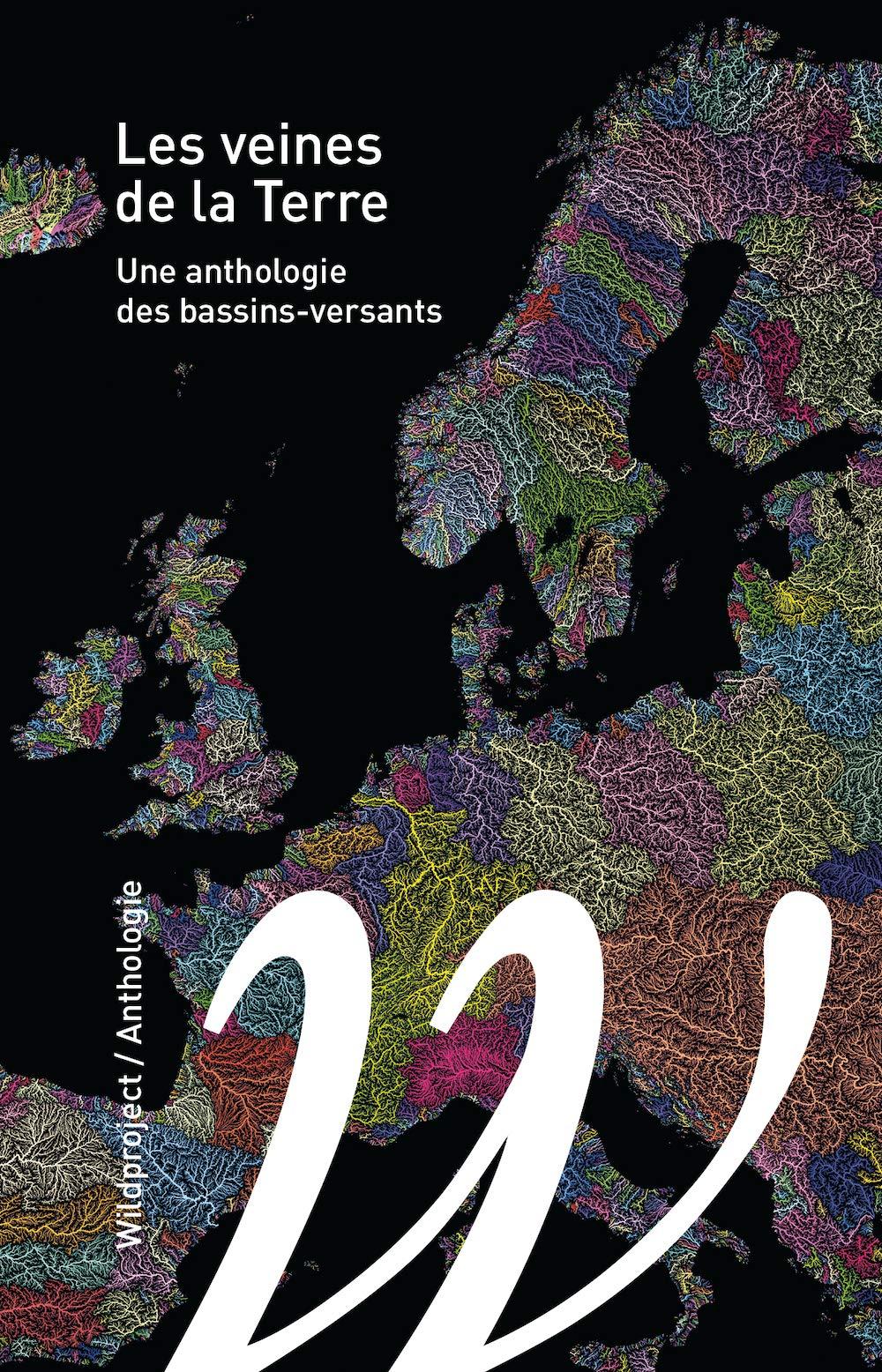

Postfazione di “Le vene della Terra: un’antologia dei bacini idrici”

Riceviamo e pubblichiamo la traduzione della postfazione del libro “Les Veines de la Terre. Une anthologie des bassins‑versants” di Marin Schaffner, Mathias Rollot e François Guerroué.

Una tale raccolta di testi non ha certo solo una funzione descrittiva.

È chiaro che in tutte queste letture che qualcosa di più grande c’è dietro. Che queste vene della Terra,

con cui abbiamo aperto la nostra antologia, sono collegate molteplici mondi che si intrecciano.

Già un bacino idrografico è un mondo intero. Una linea di demarcazione per l’acqua, ma anche per il suolo, il clima e gli organismi viventi. Una rete idrologica che intreccia una miriade di forme e che, di per sé, è un’entità vivente: una continuità ecologica.

Un bacino idrografico – inteso come un ciclo su cui si innesta la vita – è quindi simile a un grande respiro terrestre. Cercare di leggere i fiumi e i ruscelli, sentire la loro interdipendenza (tra loro e con i viventi) ci permette di assumere un approccio molto più fluido alla vita.

Vita che non è mai vita senza acqua. L’acqua che, scorrendo, dà la sua forma alla Terra, modella gran parte del suo sottosuolo dei suoi passaggi e rilievi sotterranei.

Dal bacino idrografico all’idromondo

Essendo un intero mondo a sé stante, ogni bacino idrografico è unico. È costituito da una combinazione di particolarità proprie- la sua disinvolutra e le sue insidie, i suoi punti di forza e le sue debolezze. Il modo in cui si dispiega, le sue velocità e pendenze, le vite che vivono al suo interno… E dietro questa unità, nella diversità, la straordinaria molteplicità delle forme d’acqua: corsi d’acqua costieri, ruscelli, stagni e fiumi, torrenti e falde acquifere1. Ognuno di essi è unico, mutevole e in continua evoluzione. E infine gli oceani, l’incommensurabile distesa del nostro pianeta Mare.

Tutto questo aiuta ad immergersi nella scala dell’acqua, a immergersi nei suoi tempi lunghi e lenti, nelle sue circolarità, nei suoi equilibri dinamici e nel suo incredibile potere di irrigare la vita. Per pensare alla molteplicità di vite che si svolgono lungo i bacini idrografici, vorremmo parlare qui di idromondi.

Per andare ancora più lontano nella comprensione di ciò che le reti idriche fanno per noi, di ciò che ci permettono di fare e ciò che ci raccontano.

Idromondo: un insieme di continuità ecologiche, sempre più che umane, all’interno delle quali siamo coinvolti, che formiamo e che ci formano in ogni momento, ovunque sul pianeta.

Ahimè, stiamo perdendo la consapevolezza di questo rapporto ancestrale ed esistenziale di interdipendenza e di cura tra comunità di vita e ambienti acquatici. La consapevolezza dell’idromondialità di tutta la vita: è questo che dobbiamo difendere.

Verso nuove politiche dell’acqua

In un momento in cui i disastri estrattivisti sono sempre più diffusi, in cui è così difficile fermare lo sfruttamento della vita (di cui le dighe sono solo uno dei tanti simboli), l’acqua sembra essere una questione sempre più centrale per le lotte ecologiche e sociali.

Di fronte al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici che ne conseguono, possiamo anche pensare che i sistemi fluviali e i bacini idrografici siano le uniche entità grazie alle quali saremo in grado di resistere agli shock futuri, le uniche sufficientemente vicine e stabili.

I flussi di materiali fossili – che condizionano anche le inaccettabili disuguaglianze neocoloniali su scala globale- non saranno di grande aiuto nel contribuire alla vitalità ecologica dell’ambiente.

Nel corso dei secoli passati, in tutti i continenti, le comunità umane si sono co-evolute con i fiumi e i bacini idrografici. È sufficiente guardare all’intelligenza dei sistemi di irrigazione millenari che hanno sostenuto e continuano a sostenere comunità contadine di tutto il mondo; oppure basta riconsiderare ciò che il trasporto fluviale ha permesso (non in una prospettiva di accelerazione e sviluppo, ma piuttosto di mobilità dolce e comunicazione interregionale) basti pensare alle migliaia di mulini ad acqua e a tutte le fabbriche lungo i corsi d’acqua sulla Terra (ancora una volta, non da una prospettiva industriale, ma piuttosto da un’economia di sussistenza e di energia rinnovabile artigianale). In molti luoghi, si è visto come le comunità umane hanno fatto affidamento sulla flessibilità e sulla forza dei flussi d’acqua- e talvolta, modellandoli armoniosamente, arricchendoli di un pizzico di intelligenza e potenza in più.

Ma ecco il punto: un numero crescente di esseri umani (e dei loro successori) sono collettivamente fermi in relazioni utilitaristiche – di puro consumo – con gli elementi naturali e le materie prime. Chi oggi sa esattamente da dove proviene l’acqua del proprio rubinetto?

Dove sono ancora in vigore gli usi comuni dell’acqua? Dove trovare la solidarietà tra bacini idrografici e gli attaccamenti reciproci tra monte e valle?

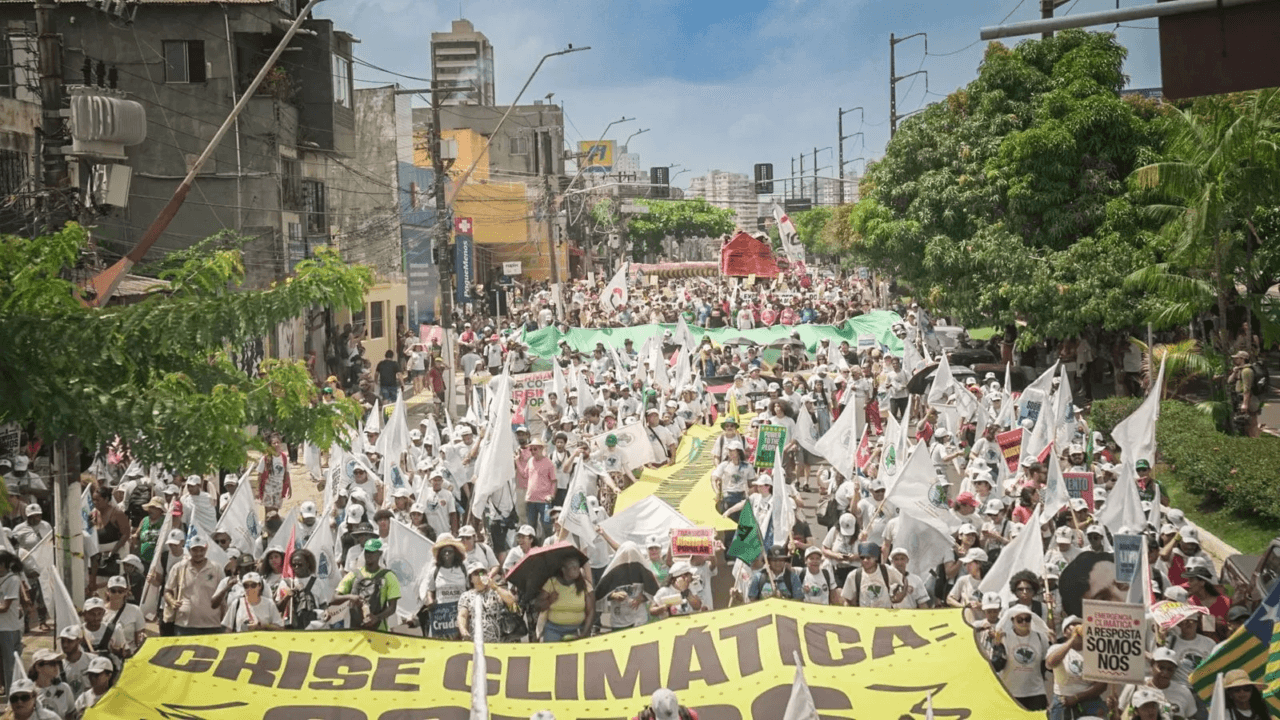

Tutto questo esiste in molte parti del mondo. Da una parte, si tratta di mappare e difendere queste pratiche e questi saperi ecologici. Ma anche, dall’altro lato, di moltiplicarli senza ulteriori indugi – senza illudersi delle condizioni di possibilità della loro ricreazione: possono queste coscienze, queste conoscenze, queste mobilitazioni, questi impegni locali e globali essere reimpiegati dove viviamo, a partire da ora? E se sì, a quali condizioni? Crediamo che le politiche comuni (e non privatizzate) dell’acqua siano tra gli strumenti più sostenibili, efficaci e trasversali di cui disponiamo per lo sviluppo delle autonomie ecologiche locali. In questo senso, ri-politicizzare gli usi dell’acqua, rimettendoli al centro dei territori e delle città è un modo per prendersi cura collettivamente di queste risorse – esauribili e cura di queste risorse – esauribili e distruttibili – che non dovrebbero essere mai mercificate. In questo modo, le comunità umane potrebbero trovare la strada per un rinnovato inserimento, concreto, nel tessuto più ampio dei nostri ambienti di vita. Garantire la continuità di questi impegni locali e globali, a partire da ora? E se sì, a quali condizioni? Crediamo che le politiche comuni (e non privatizzate) dell’acqua siano una delle politiche più sostenibili, efficaci e trasversali di cui disponiamo per lo sviluppo delle autonomie ecologiche locali. In questo senso, ri-politicizzare gli usi dell’acqua, rimettendoli al centro dei territori e delle città è un modo per prendersi cura collettivamente di queste risorse – esauribili e distruttibili – che non dovrebbero mai essere mercificate. In questo modo, le comunità umane potrebbero trovare la strada per un rinnovato inserimento nel tessuto più ampio dei nostri ambienti di vita.

Garantire la continuità e la qualità delle acque è un è un vero e proprio atto di autodifesa per i viventi.

Allontanarsi dalla cura delle acque, individualmente e collettivamente, è quindi una forma di devitalizzazione, o inaridimento mentale. Come una pianta di pomodoro fuori dal terreno, il moderno consumatore di acqua prende ma non restituisce nulla – nient’altro, nel suo caso, che acqua inquinata da saponi, detersivi e altre sostanze inquinanti che vuole allontanare da sé il più rapidamente possibile, senza nemmeno rendersi conto di quanto ciò sia distruttivo per gli ambienti di vita con cui non è più in contatto. Forse allora si tratta semplicemente, per cominciare, di rivedere i nomi dei fiumi e dei corsi d’acqua e di vedere che la divisione amministrativa dei paesi, compresa la Francia, è storicamente e geograficamente modellata dai fiumi.

Che i loro nomi evocativi sono anche delle realtà territoriali che irrigano le regioni e i loro paesaggi.

Nel caso della Francia, 68 dei nostri 101 dipartimenti hanno un nome acquatico: Aube e Creuse, Somme e Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône, Maine-et-Loire, Val-d’Oise e molti altri…

Federare gli idromondi

La proposta politica che dovrebbe essere avanzata è semplice sulla carta, ma complessa nella pratica: prendere sul serio l’acqua. O, per dirla in altro modo, significa considerare nuovi modi di fare comunità – secondo ogni tessuto di ciascuna realtà locale, secondo ciascun idromondo – che si pongano all’altezza delle saggezze dell’acqua.

Posizionarsi su un altro livello, sia al di sotto dei grandi progetti di padronanza e controllo del vivente, sia al di là delle logiche semplificatrici dell’utilitarismo e dello sfruttamento. Rinnovare l’intelligenza dell’irrigazione artigianale per ricomporre luoghi di vita; ripristinare il più rapidamente possibile tutte le coste e i corsi d’acqua devastati dall’allevamento intensivo e dall’inquinamento; fermare collettivamente la contaminazione delle falde acquifere e la desertificazione della terra causata dall’agricoltura industriale e dai suoi corollari, informare dell’inaridimento diffuso dei fiumi e del drammatico ritiro dei ghiacciai – comprenderne le cause e misurarne le conseguenze.

In una parola, riscoprire l’ecologia millenaria dei bacini idrografici nel nostro modo di “fare paese”. E, seguendo Aldo Leopold, cercare collettivamente di pensare come un corso d’acqua.

Sviluppare a nostra volta delle politiche che, come l’acqua, lavorino sempre con essa – aggirando, serpeggiando e scavando. Quest’acqua che non è priva di violenza, tra alluvioni e torrenti, ma i cui cicli con lo scorrere del tempo costruiscono molto più di quanto distruggano.

Essere acqua, insomma: be water, il motto di coloro che da mesi resistono per la libertà nel cuore della metropoli di Hong Kong.

Ci si chiede allora cosa possa essere un’etica acquatica. Un’etica dell’acqua. O più precisamente, forse, un’etica dei bacini idrografici.

Quali comportamenti dovremmo adottare per vivere come i bacini idrografici, per vivere in armonia con essi? Quali regole collettive dovremmo adottare per avvicinarci il più possibile a un funzionamento idrologico? In risposta, l’immagine delle comunità umane coinvolte in modo perenne in equilibri e in continuità in movimento, evolutive, ma sempre flessibili e abbastanza leggere da non distruggere, per porre fine al ruolo di agenti dell’estinzione.

Al centro di tutto ciò c’è la questione dei beni comuni ecologici e l’idea di solidarietà dei bacini (all’interno di ogni bacino, ma anche tra di loro).

I bacini idrografici trascendono tutti i nostri confini (dipartimentali, regionali e nazionali) e si sviluppano lungo i confini sfumati e porosi – linee di condivisione.

All’immaginario rivoluzionario dell’Internazionale dei lavoratori, vorremmo aggiungere un supplemento acquatico. Per federare gli idromondi, non c’è bisogno di Stati-nazione: le vene della Terra ci offrono un altro canale, quello di uno spartiacque interglobale, un Intermondiale dei bacini versanti.

La rete idrografica del Danubio e del Nilo attraversa dieci Paesi, quella del Mekong o del Rio delle Amazzoni sei. Cercando di liberarci attraverso le acque, l’ecologia si fa decoloniale. Ciascuno dei bacini fluviali del mondo può quindi potenzialmente vivere più vicino all’unicità dell’ambiente circostante.

La biosfera è infatti composta da una miriade di idromondi, bioregioni che sono al contempo autonome e che non si tratta tanto di “trovare” quanto di costruire. L’invenzione politica che proponiamo qui si basa su realtà biologiche immateriali. Ma si basa anche su realtà storico-politiche, dal momento che la maggior parte dei popoli autoctoni del mondo (e dei nostri antenati prima delle standardizzazioni nazionali) vivono di fatto lungo e con con i bacini idrografici: gli aborigeni del fiume Victoria in Australia, i Mohicani lungo il fiume Hudson, i Krenak del fiume Watu in Brasile.

Se in tutto questo c’è utopia, non c’è idealismo. Nel tentativo di aprire altre vie immaginative, nuovi letti per le nostre lotte ecologiche e sociali, non vogliamo ignorare le difficoltà e i disastri. Ma, di fronte ai molteplici sconvolgimenti in corso e futuri, crediamo nella necessità di vivere in modo diverso.

In un presente e in un futuro prossimo pieno di insidie, vogliamo credere nella forza del sogno, e degli orizzonti collettivi che essa apre, per far nascere nuove potenzialità dall’interno della devastazione. Le nostre esistenze in superficie non dureranno a lungo, almeno non quelle di tutti. Quindi probabilmente dovremo lasciare, in un modo o nell’altro, le nostre comodità estrattiviste, se non altro tornando alle autonomie locali di sussistenza locale.

Dovremo fare questo per vivere bene; e farlo in modo tale da non lasciarci intrappolare dalla paura, dai localismi e dai conflitti culturali senza fondamenta.

L’innalzamento delle acque e la siccità che ci osservano ovunque e il preoccupante deterioramento della salute di fiumi e dei corsi d’acqua dei quattro angoli del mondo, richiedono nuove resistenze contro l’accaparramento delle terre e le dighe di ogni tipo. Le acque, ovunque, chiedono la fine dell’inquinamento, lo smantellamento delle infrastrutture dannose e un massiccio rewilding – rinselvaggiamento, attraverso forme di convivenza che rispettino i limiti tra le specie e le frontiere porose e fragili degli idromondi. Solo a queste condizioni le vene della Terra saranno in grado di svolgere il loro ruolo nel rilancio della biodiversità e della straordinaria vitalità dei viventi. Il nostro ruolo, come umane e umani, potrebbe allora essere quello di “prendersi cura della Terra come se la nostra vita, materiale e spirituale dipendesse da essa”2. Cerchiamo di farlo insieme, al di là divisioni nazionalistiche e culturali, verso un’Intermondiale dei bacini idrografici.

Note:

1 – E forme ancora più numerose se si allarga lo spettro: laghi e mari interni, ghiaccio e grandine, pioggia e neve, umidità, nebbia, nuvole…

2 – Perché è questo che significa essere indigeni, dice Robin Wall Kimmerer, biologo e membro della Nazione Potawatomi (Alto Mississippi). Si veda il suo libro Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants, Milkweed, 2013.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.