La contraddittoria ascesa cinese. Intervista ai compagni di chuangcn.org

Sia in merito alle linee del suo sviluppo interno, sia a quelle della sua dimensione internazionale, della Cina si parla sempre in riferimento alla sua ascesa economica, culturale, militare; ma è necessario interrogarsi anche sulle sue contraddizioni.

Quello cinese è un mondo talmente distante dal nostro, quantomeno in termini linguistici, da costituire da sempre una sfida nel saperlo narrare con la giusta attenzione ed equilibrio, andando in profondità nell’analisi e sapendo soppesare al meglio i giudizi, in particolare sottolineando le contraddizioni di questo processo.

Da diversi anni i compagni di Chuang con le loro pubblicazioni sono una importante fonte di inchiesta e analisi sulla realtà sociale cinese, fornendo una serie di spunti importanti per capire al meglio quanto accade a quelle latitudini.

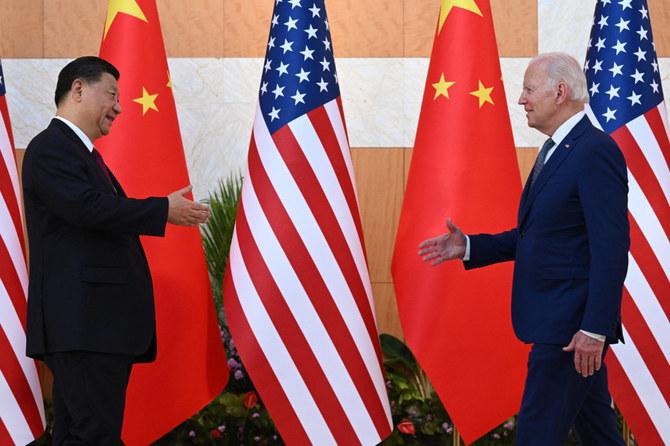

Pubblichiamo qui di seguito la prima parte di una intervista che abbiamo realizzato ai compagni, focalizzata principalmente sulle dinamiche di politica estera al netto delle dinamiche di ristrutturazione del potere interne al PCC a guida Xi Jinping, il quale sembra voler condurre la Cina alla guida del carro capitalista sfruttando le convulsioni della politica estera americana seguite allo switch tra Obama e Trump.

Nelle risposte si nota la necessità di saper soppesare in termini comparativi storici quanto sta avvenendo nella fase attuale e quanto avvenuto ai tempi dell’ascesa dell’egemonia americana, ma anche la volontà di interrogarsi sulla natura nient’affatto monolitica del potere cinese attraversato da notevoli linee di faglia che si riflettono anche negli equilibri e nella direzione in cui vanno le politiche del paese.

Buona lettura, pubblicheremo la seconda parte nei prossimi giorni.

Questo novembre il PCC effettuerà il rinnovo del Politburo, durante una fase critica per il paese. Il presidente Xi Jinping si è efficacemente elevato al “centro” sostanziale del PCC e dello stato ed ha, nel corso degli ultimi cinque anni, avocato a sé il controllo di una maggioranza delle più influenti cariche politiche e militari. In questo modo, Xi ha ottenuto un ruolo con un livello di potere paragonabile a Mao e Deng. Nondimeno questi Congressi sono momenti in cui si possono osservare, attraverso l’elezione di questo o di quell’ufficiale, possibili tendenze nello sviluppo delle politiche della Repubblica Popolare Cinese. Che tipo di indicazioni, in rapporto alla politica interna ed estera, possiamo inferire da queste nomine? Quali gruppi entro la classe dirigente cinese guadagneranno maggiore potere e quali saranno soppresse?

Nel rispondere a questa domanda per prima cosa vorremmo indirizzare alcuni assunti comuni spesso associati con questo tipo di discussione (non che voi necessariamente condividiate questi assunti, ma molti lettori potrebbero farlo).

Il primo è la tendenza diffusa a concentrare troppo potere nel PCC e nel suo apparato statale. Si presume spesso che il governo cinese ed il Partito che lo amministra abbiano in qualche modo conseguito un forte livello di autonomia dal capitale. In realtà, questa è fondamentalmente un’altra versione della vecchia fallacia dell’eccezionalismo cinese, qui applicata allo stato. A sinistra, ciò si manifesta come la speranza che forse, solamente forse, il PCC possa calare dal cielo nei momenti finali di qualsiasi crisi stia costruendo, in qualche modo forzando la Cina sulla strada del socialismo, della socialdemocrazia o di qualche variante attraverso la pura forza di volontà. A destra, il mito appare largamente come l’aspettativa che il PCC agisca come un efficace amministratore aziendale, facilitando abilmente la necessaria ristrutturazione dell’industria, sedando i disordini e redistribuendo il capitale imbrigliato in una sorta di Cino-Keynesismo globale. Si riscontra questa speranza manifestarsi anche al semplice livello del mercato azionario, in cui molti investitori sono convinti che, in ultima istanza, lo stato si muoverà sempre per impedire che si tocchi il fondo. I meccanismi divergono, ma sia la sinistra che la destra spesso agiscono come le lo stato in Cina fosse in qualche modo eccezionale, quando messo a confronto con gli stati negli USA, in Europa o altrove.

In realtà, lo stato cinese ed il PCC al suo interno sono amministratori del capitale tanto quanto qualsiasi altro governo. Potrebbe dimostrarsi essere il caso (lo è stato già, entro certi limiti) che il metodo cinese di amministrazione tra fazioni della classe dirigente sia più liscio che le alternative democratiche viste altrove. Ha certamente permesso allo stato cinese, quando alle prese con le crisi economiche, di distribuire fondi di stimolo su scala inusitata, con un ritardo minimo. Nondimeno, occorre solo ritornare al caso giapponese di diverse decadi fa per vedere molte delle stesse affermazioni essere poste riguardo alle eccezionali superiorità dell’azienda giapponese e del metodo di amministrazione cooperativo favoriti dallo stato giapponese. Le stesse, vuote affermazioni sono state invocate: “cultura”, “collettivismo”, un’esperienza storica unica. Alla fin fine, nessuna di queste cose si è dimostrata effettivamente eccezionale. Lo stato giapponese è stato incapace di fermare la crisi incipiente. E’ dubbio che lo stato cinese vada molto meglio – sebbene il suo fallimento avrà luogo su una scala completamente diversa.

La seconda fallacia è la tendenza di attribuire la politica direttamente ai “Grandi Leader”. Nella prima parte della nostra storia economica (“Sorgo & Acciaio”) abbiamo discusso come l’idea del periodo socialista come la “Cina di Mao” sia semplicemente una denominazione impropria. La storia è guidata da masse di popolo in movimento, non dai timonieri. Molte delle scelte politiche effettuate nel periodo socialista erano risposte improvvisate alle crisi che sorgevano ai livelli di base entro l’industria e la società. Similmente, nella nostra imminente seconda fase della nostra storia economica, discuteremo come le politiche dell’era delle riforme non siano effettivamente mai state una strategia coerente per la mercatizzazione. Deng Xiaoping era molto meno determinante del semplice effetto aggregato di milioni su milioni di contadini che trasformavano l’agricoltura e l’industria in modi che spesso non erano mai stati pianificati (l’ascesa delle aziende operanti in ambito rurale sono un eccellente esempio di questo fenomeno). Dopo l’evento, i riformisti hanno rivendicato questi cambiamenti come vittorie, presentandole come se fossero state elaborate dalla loro fazione entro il Partito. Ma in realtà, l’epoca delle riforme è stata un processo di transizione spesso estremamente incoerente e sostanzialmente contingente, senza alcuna strategia di lungo termine. Ogni stadio di riforme è stato raffazzonato per produrre una soluzione alla bell’e meglio ad alcune crisi immediate. Dopo la loro implementazione, hanno reso più verosimili ulteriori riforme – ma difficilmente si è trattato di un prodotto della lungimiranza di Deng. All’inizio dell’epoca delle riforme è giusto sostenere (come hanno fatto studiosi come Barry Naughton) che nessuno entro lo stato la concepisse realmente come un processo di transizione a lungo termine verso una società capitalista – o nemmeno verso una vera società “socialista di mercato, come sarebbe stato ben presto sostenuto.

Così potrebbe essere fuorviante concentrarsi sul significato di Xi in rapporto ad una lista di leader come Mao e Deng. In maniera molto sostanziale, non importa davvero molto chi sia il volto dello stato. Ci sono battaglie tra fazioni che si giocano entro la classe dirigente, certo (ce ne sono sempre), ma ogni fazione che prende il potere deve dare i conti con le stesse crisi strutturali (consultare il nostro articolo “Scenari della Crisi che Viene” per ulteriori dettagli a riguardo). Lo stato cinese non è in alcun modo eccezionale, persino se potrebbe avere alcuni poteri che facilitino la ripartizione di fondi o la repressione del dissenso, ad esempio. Se Bo Xilai, un tempo caro a buona parte della “Nuova Sinistra” cinese, fosse asceso alla testa del partito avrebbe dovuto far fronte alla sovracapacità del settore dell’acciaio, ad esempio, e c’è davvero una sola soluzione a quel problema entro un sistema guidato dall’imperativo capitalista: distruzione dell’eccesso di capitale e lavoro attraverso la chiusura di fabbriche, la cancellazione di impianti ed equipaggiamento obsoleti, licenziamenti di massa, ecc.

Proprio come nelle elezioni democratiche, siamo spesso incoraggiati a percepire forti gradi di differenza tra candidati che sono gli stessi sotto ogni aspetto fondamentale, eccezion fatta per alcune discrepanze nei loro programmi sociali. Ma paragoniamo l’amministrazione di Chongqing di Bo Xilai e quella di Zhejiang o Shanghai di Xi Jinping e vi saranno davvero poche differenze sostanziali — entrambi hanno perseguito la crescita economica nelle loro regioni, entrambi hanno corteggiato gli investitori stranieri, entrambi hanno presieduto alla censura del dissenso, entrambi hanno dovuto affrontare la questione della corruzione diffusa. Ma a Chongqing Bo ha incoraggiato la rinascita di un certo livello di nostalgia dell’epoca socialista e dei valori egalitari entro la sfera culturale, e per questo motivo è stato eletto dalla Nuova Sinistra cinese al rango di alternativa in qualche modo superiore.

Nulla di ciò vuol dire che la classe dirigente in Cina non abbia fazioni importanti. Il conflitto tra le fazioni è una motivazione importante del perché Bo Xilai sia in prigione, e del perché la campagna anticorruzione di Xi abbia preso di mira alcuni leader ma non altri. Speriamo di scavare in profondità in questi conflitti interni alla classe al potere in uno dei prossimi numeri della nostra rivista – per adesso occorre effettuare molta più ricerca su questo argomento di quanto sia attualmente disponibile, dato che molti conflitti intra-capitalisti restano estremamente opachi a causa della natura dello stato cinese. La principale difficoltà qui è esattamente il bisogno di vedere dietro le fazioni politiche per risalire allo scheletro della classe capitalista al di sotto.

L’elezione di Trump sembra quasi essere una risposta al recente discorso tenuto da Xi Jinping a Davos, laddove il leader cinese ha sostenuto che la Cina potrebbe essere la nuovo forza a guidare la globalizzazione. Ciò avviene precisamente nel momento in cui gli USA sembrano voler rinegoziare i termini della globalizzazione, ovviamente a proprio vantaggio. Al contempo, stiamo assistendo a un aumento delle tensione nel mare della Cina del sud tra la Cina stessa e i vari alleati degli Stati Uniti. A vostro avviso, che tipo di scenari si prospettano per le relazioni Cina-USA nei prossimi anni, anche considerando aspetti decisivi per tale relazione, come la finanza?

Per rispondere a questa domanda è nuovamente necessario distinguere tra le dinamiche materiali e i discorsi pubblici dei politici. L’annuncio di Trump di una globalizzazione “rinegoziata” (o di una “fine della globalizzazione”, come vorrebbero molti dei suoi sostenitori) non ha sinora assunto nessuna forma concreta. Nei fatti l’amministrazione Trump sta progressivamente divenendo di poco dissimile da come qualunque altra amministrazione si sarebbe mossa in simili condizioni – assumendo addirittura alcuni degli elementi chiave della politica estera di Hillary Clinton, come i bombardamenti in Siria. Allo stesso modo l’annuncio di Xi Jinping rispetto all’espansione globale della Cina attraverso la “Nuova via della seta” è stato indubbiamente deludente, nonostante l’ampio risalto datogli dai media. Il punto infatti è che gli investimenti nell’iniziativa “One Belt One Road” (B&R) sono al momento dello stesso tenore degli investimenti esteri cinesi in generale, ossia di una scala assolutamente incomparabile a quella che avevano i programmi grazie ai quali gli Stati Uniti si sono affermati in termini egemonici dopo la Seconda guerra mondiale, come ad esempio il Piano Marshall.

Torneremo dopo sulla questione dell’egemonia cinese e degli investimenti esteri. Ad ogni modo, rispetto alle relazioni USA-Cina, al momento esse appaiono in questo momento estremamente tese ma non quanto potrebbe apparire in superficie. L’amministrazione Trump ha avvertito la Cina in più occasioni rispetto alle tensioni nel Mar cinese del sud (come scriviamo nel nostro blog rispetto alle relazioni sino-vietnamite, ad esempio), tuttavia questi elementi al momento passano in secondo piano rispetto alla potenziale convergenza di interessi che si sta determinando rispetto al risolvere la questione nordcoreana. In tutti gli scenari che è possibile prefigurare rispetto alla nord Corea, è verosimile che Cina e Stati Uniti dovranno lavorare congiuntamente, anche se spesso il ruolo cinese ha fatto arrabbiare la sfera occidentale. C’è la possibilità ad esempio che Kim Jong-un venga estromesso dal potere dalle élite locali, e una possibile conseguenza sarebbe che la Cina potrebbe offrire asilo a Kim – consentendogli una via d’uscita che consenta un rilassamento della situazione e non richieda questa continua e insana escalation militare che egli gioca per la propria sopravvivenza. Questo passaggio sarebbe chiaramente difficile da accettare per le cerchie politiche occidentali, ma se il risultato finale fosse un aumento della stabilità e l’eliminazione di una immediata minaccia militare per gli USA e i suoi alleati (in particolare il Giappone e la Sud Corea), è un qualcosa che infondo potrebbe venir accettato.

A causa della continua interdipendenza finanziaria (ed economica più in generale), qualsiasi dura divergenza tra Cina e Stati Uniti non potrebbe che produrre uno scontro economico e una perdita da entrambi i lati, e dunque è improbabile che si giunga a una decisione politica che indurisca lo scontro, per entrambi i fronti. È indubbio che stiano cambiando i modelli di commercio globale e che questo stia cominciando a diminuire, ma nonostante vi sia che proclama la “fine della globalizzazione” non siamo certamente di fronte a un ri-formarsi di blocchi nazionali o regionali, come invece era ad esempio avvenuto negli anni Trenta. Certo, continueranno i conflitti valutari, e probabilmente assumeranno una forma simile a quella che avevano quelli tra USA e Giappone negli scorsi decenni, conducendo probabilmente a una gestione più attenta dell’inflazione accompagnata da un maggior outsourcing della produzione – dagli hub manufatturieri cinesi che ora hanno raggiunto livelli salariali più alti, come ad esempio nel Pearl River Delta (PRD), verso la Cina interna e sempre più anche verso paesi come la Cambogia, Myanmar e l’Etiopia (si veda in proposito il nostro blog rispetto a una fabbrica cinese in Myanmar).

Probabilmente il cambiamento più rilevante, dal punto di vista finanziario, riguarderà ciò che la Cina farà per mantenere i suoi livelli di investimento nel suo tentativo di gestire una massa di capitale in surplus, anche se i ritorni da questi investimenti stanno decrescendo (ancora, rimandiamo al nostro “Scenarios“). Si giungerà a un punto in cui la Cina cesserà di essere capace di essere la prima acquirente del debito statunitense, e forse essa stessa necessiterà di iniziare ad incorrere in simili deficit finanziari attraverso qualche forma di prestiti internazionali. Queste sono le macchinazioni finanziarie alle quali è importante guardare, in quanto è su di esse che si definiscono le possibilità dei vari paesi di gestire le crisi future e di generare nuovi disequilibri economici a livello internazionale, i quali contribuiscono a nuove forme speculative e avvicinano la possibilità di nuove crisi.

Uno dei dispositivi [meccanismi di potere] più importanti per comprendere la Cina contemporanea è l’ hukou, o, in altre parole, il sistema di regolazione della migrazione interna nel paese, che stratifica i cittadini determinando i diritti di cui possono godere in base a dove sia registrata la loro residenza. L’enorme esercito industriale di riserva costituito dai lavoratori migranti, dall’entroterra alle regioni cosiere, è stato fondamentale per il boom economico cinese. L’hukou, tuttavia, ha creato un sistema di sfruttamento di questi lavoratori, ai quali non sono stati concessi gli stessi diritti dei cittadini locali. In questo modo, questi lavoratori migranti hanno costituito – in base a come, ad esempio, sono stati definiti da Pun Ngai – “proletari dall’identità divisa”. In anni recenti possibili riforme e sperimentazioni localizzate con modifiche al sistema dell’hukou sono state oggetto di intensi dibattiti, tuttavia nulla di ciò sembra aver toccato il corpo fondamentale del sistema. Siete d’accordo sul fatto che questo dispositivo rivesta attualmente un’importanza centrale? Che tipo di prospettive per il cambiamento o la modifica del dispositivo potrebbero potenzialmente esserci all’orizzonte?

L’importanza dell’hukou come dispositivo specifico è inestricabilmente legata alla migrazione. Il fenomeno dei migranti che colmano le lacune dei settori industriali e dei servizi a bassa retribuzione in cui i costi della manodopera locale non sono economicamente sostenibili non è una specificità della Cina, ma è piuttosto un fenomeno globale. Ciò che sembra rendere in qualche modo atipico l’hukou in rapporto alla migrazione è il fatto che rappresenti una divisione istituzionale che si svolge entro i confini dello stato-nazione. Riguardo alla migrazione, le divisioni di status in Cina sono basate principalmente non sull’identità nazionale, ma piuttosto sullo stato di hukou della gente, un istituzione creata in origine per affrontare determinate misure di sviluppo adottate nel primo periodo socialista.

Come discusso nei nostri articoli “Gleaning the Welfare Fields” e “Sorghum & Steel,” il “moderno” hukou cinese che divide la popolazione tra rurale vs. urbana con relazioni presuntamente corrispondenti alla produzione agricola (produttore vs consumatore) era un’invenzione di epoca socialista ideata per estrarre il surplus rurale di cibo necessario per mantenere una crescente popolazione urbana ed uno sviluppo industriale. La principale funzione del sistema a quel tempo era di mantenere una forza-lavoro rurale sufficiente, ed operava entro una tendenza generale a ridislocare la popolazione urbana in eccesso verso la campagna. Ma lo smantellamento della produzione agricola collettiva e l’introduzione di un “sistema di responsabilità familiare” individuale ha anche comportato un cambiamento nel modo in cui funzionava il regime dell’hukou. Le famiglie rurali potevano ora divenire fornitrici di forza-lavoro per le appena aperte zone economiche speciali (SEZs), fornendo un’apparentemente inesauribile riserva di manodopera a basso costo per le regioni costiere orientate all’export.

I processi post-socialisti di migrazione in Cina possono essere paragonati alla migrazione post-1990 di popolazioni proletarizzate o semi-proletarizzate dall’Europa Orientale e Meridionale all’Europa Occidentale e Settentrionale, con i migranti che si muovono dalle regioni sottosviluppate a quelle sviluppate, ma su una scala molto più ampia sia in termini assoluti che relativi rispetto all’UE. Storicamente, dagli anni ‘90 fino all’Incidente di Sun Zhigang del 2003, in cui il regime dell’hukou nelle zone costiere era ancora attivamente implementato da misure di polizia, la situazione che i migranti rurali affrontavano era per certi versi più simile alla situazione degli extracomunitari nell’UE (con controlli di polizia, centri di detenzione e deportazioni).

Con l’aumentata richiesta di grandi quantitativi di manodopera flessibile nelle regioni costiere l’aspetto regolativo dell’hukou diviene meno importante e l’”utilità” principale del sistema diviene l’abbattimento dei costi della manodopera sotto le nuove condizioni economiche dell’epoca delle riforme. Esternalizzando i costi della riproduzione sociale delle famiglie migranti sui membri del loro nucleo che vivono nelle proprie zone di origine interne, vale a dire escludendo i migranti da alcuni servizi sociali (istruzione gratuita, accesso agli alloggi facilitato, ecc.) nelle zone in cui lavoravano i costi della manodopera rimanevano relativamente bassi. Si potrebbe dire che per molti anni l’hukou, combinato col regime dei dormitori per svolgere un ruolo antitetico al vecchio sistema del danwei (“unità di lavoro” dell’azienda di stato). Quando il sistema del danwei è stato largamente smantellato nei tardi anni ‘90 e nei primi 2000, è stato sostituito da un nuovo sistema previdenziale per i residenti urbani, non collegato al posto di lavoro, ma buona parte di questo sistema è rimasto off limits per i migranti. Tuttavia, nel corso dell’ultima decade, sebbene vi siano ancora molti ostacoli per i migranti che provino a stabilirsi nelle città di prima fascia, questi vengono sempre più inclusi nei piani previdenziali, e miglioramenti significativi sono stati compiuti nell’inclusione dei migranti nelle città di seconda fascia. Nondimeno, l’hukou sta venendo usato di recente nel tentativo di mettere un tetto alle popolazioni migranti in grandi metropoli come Pechino, Guangzhou e Shanghai riservando alcuni lavori per la popolazione locale.

Attualmente la polemica attorno all’hukou ed alla sua riforma interessano molteplici livelli di problemi. Per citarne uno, le funzioni del regime di hukou rappresentano una grande sfida per i piani governativi di incanalare l’economia dalla sua forte dipendenza all’export verso l’espansione del consumo domestico. Se riuscito, l’innalzamento di 300 milioni di persone a modelli di consumo “da classe media” sarebbe una misura di difficile sostenibilità ecologica, specialmente per un paese così densamente popolato e già seriamente inquinato come la Cina (consultate la nostra risposta alla sesta domanda più avanti). In ogni caso, non c’è stato un vero dibattito sull’abolizione dell’intero sistema dell’hukou. Se osserviamo gli stessi detentori rurali dell’hukou, a causa delle disparità regionali possiamo difficilmente parlare di un’identità comune del lavoratore migrante, ed ancor meno di un’identità del detentore rurale dell’hukou. In generale per i migranti più giovani la promessa del beneficio centrale dell’hukou rurale – l’accesso ad un appezzamento di terra nei luoghi in cui sono registrati – non rappresenta più una promessa sostenibile di reddito dato che non hanno esperienza agraria e che i loro restanti appezzamenti sono ora solitamente troppo piccoli per conseguire un reddito significativo con il loro uso commerciale.

D’altro canto, detenere un hukou rurale di una certa località (in cui la terra è più appetibile per lo sviluppo, ed i suoi proprietari collettivi possono ricevere dividendi o compensazioni per i progetti di sviluppo) può rappresentare un beneficio maggiore di un hukou rurale di qualche altro posto, o persino di certi hukou urbani. Sebbene le lotte sulla questione dello status dell’hukou nei villaggi urbanizzati sembrino essere abbastanza comuni, dal lato dei migranti non sembrano esserci state mobilitazioni di massa contro il sistema hukou in sé. Resta dunque da vedere se lo status dell’hukou divenga un tema centrale della mobilitazione migrante in futuro. A causa degli alti tassi di migrazione nelle aree urbane, l’hukou nelle principali metropoli continuerà probabilmente ad essere usato nella sua attuale funzione di controllo della popolazione attraverso l’esclusione dei migranti da alcuni lavori e da specifici benefit. Ma qui la domanda chiave è questa: se questa migrazione ora costituisce una completa (piuttosto che “semi-”) proletarizzazione di ampi settori della popolazione rurale cinese che è già ben avviata, allora cosa possiamo imparare dalle lotte sulle condizioni di questa proletarizzazione che si stanno già attuando e che sicuramente proseguirà nei prossimi anni? Sono queste lotte che in gran parte determineranno l’orizzonte del cambiamento.

Studiosi come Giovanni Arrighi nelle loro opere suggerivano la possibilità di una ascesa cinese non necessariamente modellata sull’esperienza statunitense e occidentale, sulla scorta delle innovazioni che sarebbero potute emergere dalla particolare storia del paese degli ultimi 70 anni, con le riforme denghiste di mercato che seguivano quasi quaranta anni di socialismo del periodo maoista. L’attualità sembra dirci il contrario, con una Cina sempre più avviata, sebbene con le sue ovvie peculiarità, sullo stesso sentiero percorso dagli USA e con l’emergere allo stesso tempo di conflitti che si basano anche sulla contraddizione tra un paese che si definisce socialista e che si rifà all’eredità marxista e leninista. In che modo possiamo secondo voi parlare di una “via cinese” differente dai modelli di governance che abbiamo visto finora all’opera nel sistema mondiale?

Siamo diffidenti rispetto al prendere in considerazione queste teorie sul “Beijing Consensus” o sull”egemonia cinese”, e rispondiamo semplicemente che molti di questi processi su larga scala non seguono affatto un “modello”, ma si giustappongono nel percorso di sviluppo, costruito da un bricolage di soluzioni locali a crisi locali che possono poi essere trasposte altrove. Ancora: basterebbe guardare indietro di solo venti o trenta anni per vedere le stesse affermazioni (anche tra molti degli stessi teorici dei sistemi mondiali) per quanto riguarda il Giappone. Venivano utilizzate molte delle stesse ragioni “culturali” o “storiche” e il nuovo secolo giapponese veniva immaginato come, in qualche modo, fondamentalmente diverso dal secolo degli Stati Uniti che lo precedeva. Ma alla fine non è accaduto. La crisi è arrivata, come sempre.

Quindi, come possiamo capire la dinamica materiale dell’espansione cinese senza cedere all’assunto che la Cina acquisirà in maniera naturale l’egemonia globale? In primo luogo, è importante quantificare la scala assoluta e quella relativa di questa espansione. Ci auguriamo di dedicare un po’ di ricerca su questo tema nei prossimi numeri della nostra rivista, ma al momento abbiamo solo gli stessi tipi di dati generici che vediamo nei media mainstream, in gran parte derivati dal Ministero delle Finanze cinesi (basato su metodologie molto discutibili). Ma da questo primo sguardo emerge chiaro che l’espansione cinese, sebbene paragonabile in scala relativa a quella del capitale giapponese negli anni ’80 e ’90, non corrisponde alla portata di qualcosa come il Piano Marshall o la ricostruzione dell’Asia orientale finanziata da parte delle istituzioni globali supportate dagli Stati Uniti.

Quello che sembra essere abbastanza peculiare è l’enfasi cinese sugli investimenti infrastrutturali. Questo è teorizzato da economisti domestici (come Justin Yifu Lin) alla stregua di un tipo di sviluppo globale basato su una “Nuova Economia Strutturale” guidata da politiche di aiuto e di investimento sull’asse Sud-Sud. Nei fatti, è probabile che gran parte di questi investimenti avranno un effetto positivo su alcune aree, almeno dalla prospettiva dello sviluppo capitalistico. Ma è anche vero che gran parte di questo investimento viene diretto in progetti di dimensioni gigantesche in aree sottopopolate, come si vede nei vasti “porti interni” nei territori confinanti dell’Asia centrale o nei grandi progetti infrastrutturali finanziati in tutto il Laos. Anche se questi progetti potranno facilitare l’estrazione delle risorse naturali in futuro, la loro attuale funzione è piuttosto quella di fornire una destinazione per il capitale eccedente, motivo per cui la maggior parte di questi progetti richiede per contratto durante tutto il processo l’impiego di imprese cinesi per quanto riguarda la parte ingegneristica, quella edilizia e quanto in relazione con esse. È semplicemente impossibile che i sistemi stradali, le pipelines o i magazzini di distribuzione possano generare un aumento produttivo senza una popolazione di operai poco costosi e dotati di grande mobilità. La popolazione del Laos (6 milioni) è all’incirca uguale alla popolazione di Kunming, capitale provinciale della vicina provincia dello Yunnan, e Kunming è una delle più piccole capitali provinciali. La maggior parte dei lavori sui progetti finanziati dai cinesi in Laos (e in Nepal, Tagikistan, Mongolia, ecc.) sono svolti da lavoratori cinesi, impiegati da imprese cinesi, in particolare da imprese statali (SOE) che vivono un’estrema crisi di sovrapproduzione in casa.

Nel frattempo, la Cina si trova ad affrontare una grave crisi demografica, con un aumento del costo del lavoro e una riduzione della popolazione in età lavorativa che ha condotto ad una situazione in cui il suo “dividendo demografico” è stato più o meno già speso – e tutto questo prima che molti obiettivi demografici siano stati acquisiti (rispetto al tasso di urbanizzazione, al tasso di popolazione impiegato nell’agricoltura, al PIL pro capite). Il risultato molto probabile è che la Cina venga colpita da una forma profondamente dura della “trappola del reddito medio” come avvenuto in paesi come il Messico e il Brasile nei decenni precedenti. Una differenza primaria, tuttavia, sarebbe costituita dal divario di sviluppo tra la costa metropolitana cinese e il suo interno più povero. L’interno del paese, a partire dalle sue città più importanti, probabilmente sperimenterà qualcosa di simile alla trappola di reddito medio vista altrove. Nel frattempo, le città costiere potrebbero sperimentare qualcosa paragonabile alla stagnazione giapponese, coreana, taiwanese o di Hong Kong, talvolta chiamata “trappola del reddito alto”. Ma queste due zone non sono veramente isolate l’una dall’altra, e non possono essere gestite allo stesso modo in cui si gestiscono i lati opposti di un confine nazionale. Ciò significa che qualsiasi tipo di miscela delle trappole a medio e ad alto reddito probabilmente produrrà instabilità profonde, guidate dalla geografia.

Per quanto riguarda la questione dell’egemonia cinese, ci sembra improbabile, e quindi un po’ inutile, confrontare la Cina con gli Stati Uniti su questo aspetto. E’ più utile confrontare l’esperienza cinese con quella giapponese di qualche decennio fa, cercando di capire quali differenze di scala (demografiche, economiche, ecc.) dei due paesi potrebbero avere conseguenze sulla forma della prossima crisi globale. Ma se pensiamo, per un attimo, alla possibilità di una egemonia cinese, è chiaro che alcuni fattori dovrebbero essere soddisfatti. In primo luogo: nessuna ascesa egemonica, come documentato dai teorici dei sistemi-mondo come Arrighi, ha avuto luogo senza un certo livello di conflitto militare. In questo tornante storico la sola Cina non è in grado di sfidare l’egemonia militare statunitense, e tutti i discorsi sul “soft power” e su una ascesa “pacifica” semplicemente oscurano il carattere necessariamente militare di amministrare l’accumulazione – una questione già sollevata durante i tentativi della Cina di espandersi in Asia Centrale, Medio Oriente, Africa orientale e naturalmente nel Mar Cinese Meridionale.

Secondo: esiste un elemento demografico essenziale per qualsiasi espansione di accumulazione. La Cina stessa, nel suo periodo di apertura, è stata in grado di offrire una forza lavoro incredibilmente grande, ben addestrata e altamente qualificata per la produzione capitalista. La forza lavoro cinese durante la sua apertura al mercato era quasi equivalente alla dimensione della forza lavoro in tutti i paesi sviluppati (tra cui il Giappone) combinati. Non esiste semplicemente un posto nel mondo, al giorno d’oggi, che abbia una popolazione paragonabile che non sia ancora stata completamente integrata nella produzione globale. Quindi un aumento produttivo, avviato dall’investimento cinese, dovrà fare affidamento su uno sforzo massiccio di stimolo in grado di coinvolgere popolazioni estremamente disparate nel Sud del mondo, nel Sud-Est Asiatico, in Medio Oriente, in America Latina e, soprattutto, in Africa. Ma anche la popolazione complessiva di tutti i paesi dell’Africa (appena sotto la popolazione della Cina, ma che include molti paesi come il Sudafrica e l’Egitto che sono già integrati nel circuito capitalistico globale) non fornisce una forza lavoro dello stesso tipo, rispetto a all’economia globale, come la Cina stessa ha offerto nel suo periodo di apertura – per non parlare del fatto che le imprese cinesi che operano in luoghi come l’Etiopia stanno già affrontando la questione dei bassi tassi di alfabetizzazione e di istruzione generale, che aumentano il costo degli investimenti. È difficile vedere come questa crisi demografica globale sarà risolta, anche se la Cina riuscisse a manovrare con successo tutte le sue crisi interne sopra menzionate.

L’espansione britannica e statunitense si è svolta in condizioni demografiche favorevoli, e queste condizioni hanno condizionato il loro “stile” di egemonia. L’espansione giapponese dagli anni Sessanta agli anni Ottanta si è svolta in condizioni demografiche favorevoli (con la popolazione cinese ancora non pienamente integrata nel capitalismo globale) e non ha ottenuto alcun livello di vera egemonia nonostante numerose innovazioni rispetto all’efficienza nei suoi metodi di amministrazione del capitale e la sua risposta generalmente solida allo scoppio di una massiccia crisi interna. Quindi è estremamente improbabile che la Cina, di fronte a condizioni demografiche sfavorevoli e al continuo dominio militare degli Stati Uniti, possa essere in qualche modo in grado di ascendere all’egemonia a dispetto di una grande catastrofe globale – e bisogna notare che anche gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di compiere questa ascesa senza l’aiuto di due guerre mondiali e di un crollo economico globale di circa dieci anni, nonostante demografia e geografia fossero favorevoli.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.