Egitto: regime in crisi. Il movimento avanza

Assaltato da migliaia di manifestanti lo stato egiziano trema da ore. Ieri mattina le prime manifestazioni e la repressione che già si annunciava durissima, spietata. Poi le piazze delle metropoli, città e villaggi egiziani hanno iniziato a sollevarsi con una forza senza precedenti nella storia del paese africano. Nelle prime ore gli assembramenti di manifestanti si facevano via via più numerosi e ciascuno sempre più consistente, poi i cortei e gli scontri. Gli assalti ai commissariati e agli edifici delle istituzioni governative in risposta alle aggressioni della polizia politica e della celere, e poi dalla notte saccheggi e barricate.

Il numero dei manifestanti uccisi dalla polizia in un solo giorno è aumentato a dismisura, si parla di 100 contestatori ammazzati tra cui anche alcuni bambini, ma la cifra è destinata ad aumentare come stanno cercando di far trapelare alcune associazioni per i diritti umani, impegnate a monitorare il susseguirsi degli eventi e ad aggirare la censura e i blocchi più o meno totali dei flussi di informazioni imposti dal governo. Gli assalti agli edifici pubblici e di istituzioni private e poi i saccheggi danno ragione dell’avvenuta saldatura politica all’interno del movimento di protesta tra le lotte per le libertà civili e contro la repressione e il conflitto sociale per battere, da parte proletaria, la crisi. Anche in Egitto, come in Tunisia, ormai si può parlare di movimento in rivolta contro un “regime della crisi”, che le proteste stanno incredibilmente riuscendo a trasformare in “regime in crisi”. E’ l’attacco di classe del proletariato egiziano, dei laureati disoccupati, degli studenti e degli abitanti delle periferie ad un potere dispotico e autoritario che da decenni impone la povertà a suon di carcere e torture. Per questa ragione la piazza, a differenza di gran parte dei ceti politici dell’opposizione sia laica che islamista, non è interessata all’avvicendamento di Moubarak: “Noi, non vogliamo un cambio di governo, noi vogliamo che se ne vadan tutti“. Lo slogan e primo obiettivo politico che sta unendo intere generazioni di proletari in tutte le sponde del mediterraneo, diventa il programma politico del movimento egiziano.

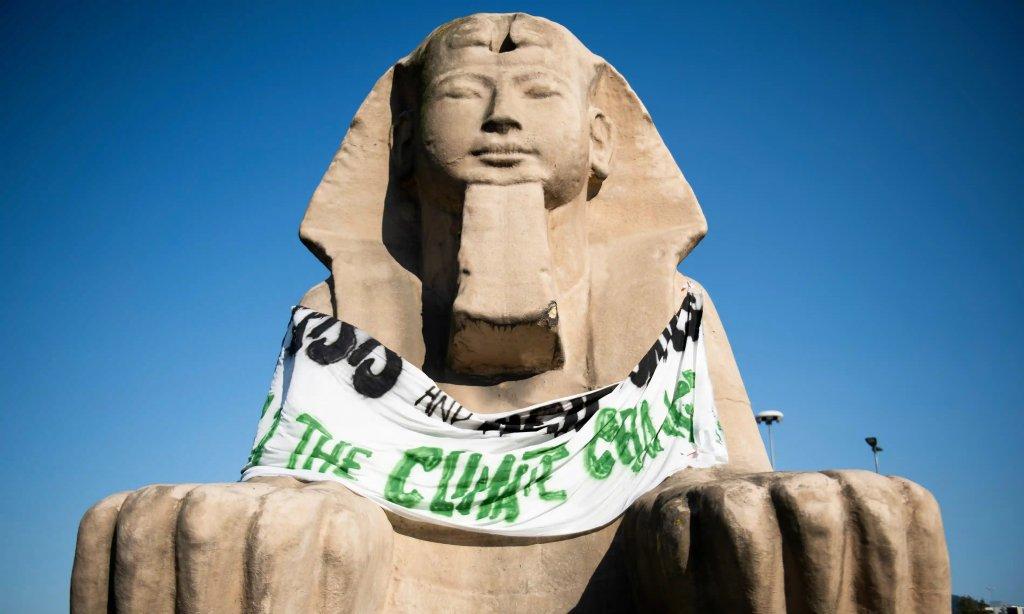

E nella nottata di ieri fino all’alba e poi ancora oggi in queste ore tutto il mondo lo ha potuto vedere: assalti alle sedi del partito di Moubarak che prendono fuoco come molti altri palazzi delle istituzioni compresa lo stabile che ospita la TV nazionale e diversi ministeri. Contro l’odiatissimo ministero degli Interni al Cairo si sta scagliando la rabbia dei manifestanti che da tutto il pomeriggio di oggi sfidano il coprifuoco e cerca di sfondare l’assedio della polizia su Piazza Tahrir.

L’arrivo dell’esercito che da ieri si è posizionato nelle zone centrali di molte città non ha intimidito il movimento che in alcuni casi ha anche manifestato una certa simpatia per i soldati che spesso da neutrali hanno espresso accondiscendenza ai comportamenti dei rivoltosi. Questo comportamento dell’esercito può essere il tentativo estremo dello stato di restare connesso alla popolazione, utilizzando i soldati come nesso terminale tra istituzioni e piazza.

Intanto mentre la polizia spara su piazza Tahrir contro il presidio di massa che spinge verso il ministero degli interni, Moubarak annuncia l’insediamento del nuovo governo e pone Omar Souleimane come vice presidente (sarebbe il primo vice di Moubarak), amico fedelissimo ed espressione dei vertici dell’establishment egiziano. Militare formato nell’Accademia Militare di Mosca, nel quadro della cooperazione egiziano-sovietica, diviene dal 1993 il dirigente generale dei servizi segreti egiziani (EGIS). Uomo chiave della politica internazionale e protagonista attivo e decisivo dei tentati processi di dialogo tra Hamas e Fatah, è una delle personalità più influenti dell’Egitto a cui ogni servizio segreto straniero e diplomazia fa riferimento. Da qualche tempo era stato proposto come possibile successore di Moubarak e quindi sfidante, all’interno delle elites egiziane, del figlio del vecchio despota. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un segnale di Moubarak alla Casa Bianca e all’Europa della volontà di allestire un processo di transizione che confermi l’establishment al potere nel disperato tentativo di recuperare parte delle istanze del movimento. Eppure da queste ore sembra che le lobby e l’apparato di Moubarak sia avviato a perdere inesorabilmente pezzi consistenti. Molti politici e uomini d’affari hanno preso il volo verso destinazioni europee, e sembra che la stessa moglie del presidente accompagnata dal figlio (e da decine e decine di valige) abbia già fatto riparo a Londra. Anche la nuova generazione di burocrati e politici del partito di Moubarak è in fuga e lascia, dimettendosi, le cariche interne al partito e all’amministrazione, che vengono rimpiazzati da vecchi esponenti amici fedelissimi del presidente. Questo ritorno della vecchia guardia sulla scena pubblica (compreso Souleimane) è interpretabile più come segnale di crisi che come possibilità di uscita dal terremoto istituzionale, e metterebbe già fuori gioco Gamal, il figlio del presidente, nella lotta per la successione.

Il presidente non cede quindi alla piazza che in queste ore si fa ancora più minacciosa attaccando diversi ministeri e preparandosi ad una nuova notte di scontri, presidi e cortei, sfidando ancora il copri fuoco che dovrebbe essere fatto rispettare dai carri armati che immobili hanno preso posizione nelle città egiziane.

Focus internazionale:

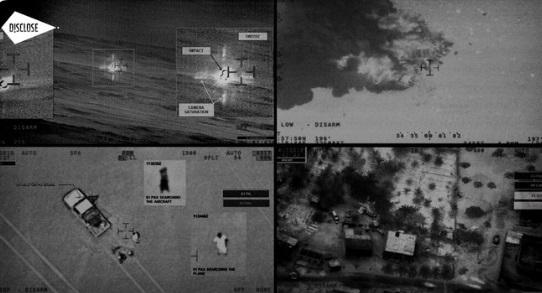

Al culmine delle proteste egiziane, ha trovato eco sui media nostrani la tempestiva pubblicazione di ieri dei cable di Wikileaks dell’ambasciata statunitense al Cairo, che indicherebbero un sostegno degli USA ai rivoltosi già premeditato da anni. Nonostante le ampie referenze degli apparati militari controinsurrezionali statunitensi in operazioni di guerra anche psicologica, la verifica dell’impatto della variabile Wikileaks sui rapporti di forza degli attori politici in lotta nello scenario egiziano va messa alla prova dei fatti.

Da un lato effettivamente esistono, nell’establishment statunitense, posizioni favorevoli rispetto ad un allontanamento dal potere di Moubarak, per evitare di “apparire dal lato sbagliato della storia” (perdendo completamente la residua credibilità tra le masse arabe in Medio Oriente, già intaccata delle aspettative deluse del discorso obamiano del Cairo); ed è vero anche che una parte dell’amministrazione sembra spostarsi verso l’abbandono di Moubarak (per non ripetere l’errore fatto al tempo della Rivoluzione Iraniana del ’79): ma i seguaci della realpolitik suggeriscono soluzioni diverse.

Secondo il Guardian infatti “gli USA non gradirebbero la caduta di Moubarak e le ripercussioni che una rivoluzione causerebbe in Egitto ed attraverso una regione cronicamente instabile… agli USA serve più un governo amico al Cairo che non uno democratico. Che la questione sia quella israelo-palestinese, Hamas e Gaza, il Libano, l’Iran, la sicurezza dei rifornimenti di greggio dal Golfo, il Sudan, o la diffusione delle idee fondamentaliste islamiste, Washington vuole l’Egitto, il paese più influente e popoloso del mondo arabo, al suo fianco. […] In questo senso, i manifestanti egiziani non stanno combattendo semplicemente il regime. Stanno combattendo anche contro Washington.”

L’Egitto infatti è il pilastro dell’ordine statunitense nella regione e la sua eventuale caduta viene presentata in termini allarmanti da altri commentatori: “Si ricordi il modello dei Bolscevichi, un piccolo gruppo di comunisti estremamente ben organizzati, in grado di prendere il sopravvento rispetto alla grande maggioranza di russi scontenti e disorganizzati nel 1917.”

Questa posizione è trasversale nello spettro politico statunitense: da un lato il vicepresidente democratico Biden ha affermato in un’intervista alla televisione PBS il 27 gennaio che Mubarak non è un dittatore, rilanciandogli un sostegno di alto profilo; dall’altro l’analista conservatore Anthony Cordesman, afferma sul Financial Times che Usa e Europa devono smetterla di focalizzarsi su democrazie e diritti umani quando non c’è nei paesi arabi un’opposizione “credibile”, richiamando l’attenzione sulle possibili ripercussioni sulla “pace” (sic!) israelo-palestinese. Altri commentatori conservatori (non neocons) rispolverano vecchie tesi della politica estera reaganiana: quelle che glissano sulla “promozione della democrazia” nei casi in cui questa faccia più danni dell’appoggio alle autocrazie. “El Baradei o chiunque si metta a capo di un governo di transizione potrebbe rivelarsi poco migliore e non più efficace di un Kerensky, e l’Egitto potrebbe passare dalla cupa autocrazia a qualcosa di ancora peggiore”.

Posizioni che trovano eco anche dalle dichiarazioni israeliane: un ministro israeliano afferma (sotto anonimato) di “non essere sicuro che sia il momento adatto per la regione araba di avviare un processo democratico (l’ “unica democrazia in M.O.” vuole conservare… l’esclusiva)

Segni che al di là di ogni teoria del complotto, la pressione a sud di un Egitto in rivolta, ad est di una Giordania in fermento ed a nord di un Libano reso instabile dall’insediamento di un esecutivo dominato da Hezbollah rendono precaria la posizione di Israele e del suo alleato statunitense, che sotto i colpi delle pratiche di contropotere antagonista delle masse arabe possono ancora perdere la partita. In questa prospettiva saranno decisive le prossime ore dove le cancellerie occidentali si potrebbero trovare a tentare in estrema ratio ad “accompagnare” i rivoltosi verso una transizione conveniente oppure a sostenere il pugno di ferro repressivo che anche in queste ore conferma il regime di Moubarak per quello che è: una dittatura che gli egiziani vogliano abbattere.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.