di Raffaele Sciortino

Premessa: una “geopolitica delle lotte” in prospettiva anticapitalista suona come un ossimoro suscitando sufficienza o fastidio. E invece la geopolitica – un tempo si diceva Weltpolitik o imperialismo – è lotta di classe in altra forma, non riconosciuta come tale. Lo aveva capito un grande reazionario: “La storia del mondo è storia di lotte di potenze marinare contro potenze di terra” , mimando e stravolgendo il vecchio adagio comunista…

[da Commonware – Effimera ]

* * * * *

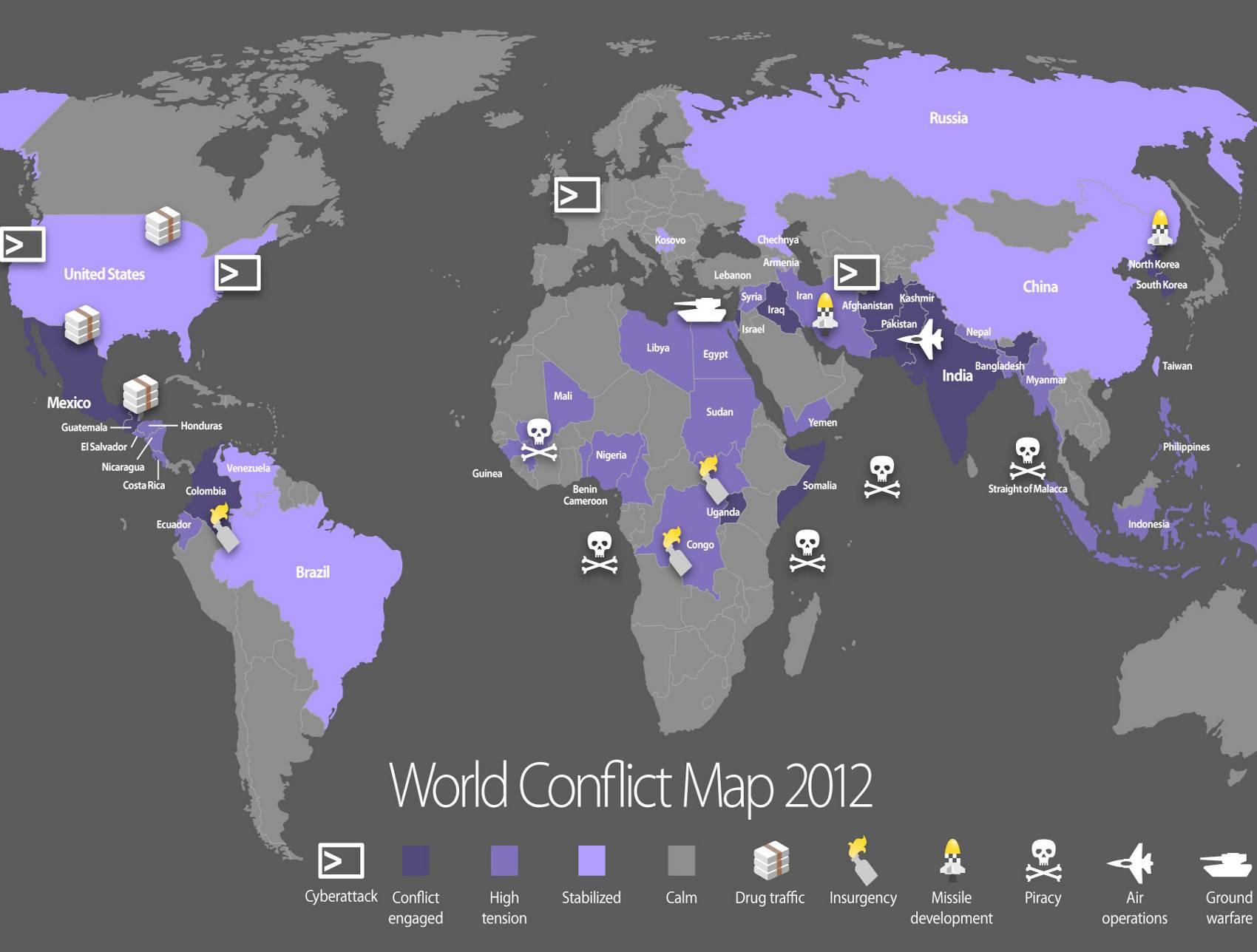

Gli ultimi mesi hanno segnalato un intreccio, un po’ disorientante, tra relativa impasse della situazione economica e smottamenti significativi a livello geopolitico. La crisi globale tutt’altro che superata non precipita grazie a bolle finanziarie sempre più grosse alimentate da politiche monetarie ultraccomodanti (“neo-keynesiane”). Sull’altro versante è sotto gli occhi di tutti il ritorno aggressivo dell’iniziativa internazionale degli Stati Uniti – a tutto tondo: dall’Ucraina al Medio Oriente all’Est asiatico. Tutto ciò sembra a prima vista inquadrarsi bene in quelle analisi che leggono l’oggi e ancor più il domani del capitalismo alla luce della contrapposizione tra la geopolitica del caos Usa, egemone globale in difficoltà se non in declino, e il trend inarrestabile verso un’economia globale di tipo multipolare incentrata su grandi poli e aree regionali.

Questo tema, geopolitico e geoeconomico, è chiaramente cruciale in senso analitico e politico e fa da sfondo, per lo più implicito, o dovrebbe fare da sfondo a ogni seria discussione sulla crisi in corso. Il modo migliore, anche se indiretto, per affrontarlo in prima battuta non è di tracciare astratte previsioni, ma discutere i termini della questione, esplicitarne i nodi anche teorici e le implicazioni politiche. Qui mi soffermo su due aspetti, e altrettanti rischi, delle rappresentazioni correnti: il rischio di una lettura eccessivamente lineare dei trend in atto con esiti da fascinazione multipolarista; il rischio di fascinazioni geopolitiche… senza lotta di classe.

Status quaestionis

Se volessimo fotografare con una battuta l’attuale situazione geopolitica potremmo forse parlare di una compresenza sempre più sofferta di due situazioni potenzialmente contraddittorie. Da un lato, l’insofferenza di attori forti e/o rilevanti del sistema internazionale (Cina, Russia, Germania, gli altri Brics) verso il caos prodotto dagli Usa. Dall’altro, i timori nelle élites di questi stessi attori in rottura o frizione con gli Stati Uniti per il possibile caos senza e contro l’egemone a stelle e strisce.

L’intera situazione internazionale si muove tra questi due poli contraddittori. E si tratterà di vedere come vengono a inserirsi in questo le soggettività potenzialmente antagoniste.

Insofferenze…

Dunque, un quadro di insofferenza sempre più ampia di importanti attori nazionali verso il prelievo che gli Stati Uniti operano sulle catene del valore globale. Si tratta di un prelievo innanzitutto finanziario basato sul dollaro come mezzo di pagamento e di riserva internazionale – prelievo rafforzato dopo lo sganciamento dollaro-oro di Nixon e il passaggio al Treasury-bill Standard – e sui prestiti e sui mille altri dispositivi speculativi, nonché nella globalizzazione su quella tassa sui servizi commerciali essenziali che le economie soprattutto emergenti devono pagare per poter accedere ai mercati mondiali (di cui hanno comunque usufruito in questi decenni). Si tratta poi del quasi monopolio o comunque della leadership nei settori a tecnologia avanzata, strettamente intrecciati alla ricerca e produzione di guerra, dall’informatica alle tecnologie della comunicazione, alla industria della salute e dell’agro-industriale, ai brevetti e diritti di proprietà intellettuale. Sono elementi che i “declinisti” (ovvero i teorici e/o sponsor del declino statunitense) spesso e volentieri dimenticano – anche al di là di una metafora naturalistica già di per sé discutibile.

A fronte di questo prelievo i paesi emergenti e la capofila Cina, sia economicamente che politicamente, insieme con la Russia, vanno muovendosi verso una sempre maggiore autonomia. Non perché in assoluto non vogliano più pagarlo, però. Tanto meno perché ci sia in gioco una qualche istanza “antimperialista” di vecchio tipo, come fu per le lotte anticoloniali o ancora negli anni Settanta con il tentativo di un Nuovo Ordine Economico (terzomondismo). Rispetto a quelle fasi, la distanza è enorme: il percorso della Cina e degli altri paesi emergenti è determinato dalla volontà di proseguire “semplicemente” sul tracciato di uno sviluppo capitalistico “normale”, senza incorrere in un prelievo troppo esoso e soprattutto nel caos prodotto da Washington. Ora, proprio questa volontà di “semplice” sviluppo – che è comunque cosa differente dal growth del modello anglosassone, sia per oggettive differenze di percorso sia per la chiara percezione delle conseguenze potenzialmente devastanti della finanziarizzazione, con importanti implicazioni anche dal punto di vista del posizionamento delle classi lavoratrici – questa spinta dei poli non occidentali si fa forte non solo dei tassi ancora notevoli di accumulazione ma anche della crescente tessitura di trame commerciali e di investimento che bypassano i circuiti occidentali. È questa la novità, basta guardare alle intese sponsorizzate da Mosca e Pechino per aggirare l’uso del dollaro negli interscambi commerciali reciproci e con altri paesi, allo storico contratto di maggio per la vendita a Pechino del gas della Siberia orientale , agli accordi dello scorso luglio per la creazione di una banca dei paesi Brics e di ottobre per una Banca Asiatica per le Infrastrutture incentrata su Pechino, tutti passaggi che inquietano moltissimo Washington – come il recente vertice pechinese dell’Apec ha messo in evidenza.

È all’interno di questo quadro che opera il trend di una possibile rottura dell’asse transatlantico da parte della Germania (plausibilmente ma senza poterlo approfondire qui: l’Europa o è accentrata su Berlino o non è). I segnali oramai ci sono e vanno accumulandosi: dallo scontro sull’euro e sulle diverse, fino a un certo punto, strategie delle Banche Centrali, all’affare Snowden (rilevante anche per gli umori della popolazione tedesca), dagli interventi in Libia e Siria alla questione dell’Ucraina (dove comunque la posizione tedesca non appiattita su quella americana non è certamente pulita verso Mosca). In gioco è la proiezione a Oriente della Germania e quindi dell’Europa. Che è quello che gli Stati Uniti vogliono e debbono bloccare. Per Washington la Cina deve restare un produttore a basso costo sul margine inferiore del valore aggiunto, la cui gran parte deve da un lato andare alle multinazionali e dall’altro venir riciclato attraverso il dollaro vuoi come valuta di riserva di fatto obbligatoria vuoi come acquisto dei buoni del tesoro statunitensi così da sostenere l’indebitamento e i consumi statunitensi. È quello che è stato definito Bretton Woods II, che peraltro ha permesso alla Cina negli ultimi decenni di accedere al mercato Usa e mondiale. Per la Germania, oggi, inizia ad aprirsi una divergente prospettiva rispetto alla Cina, quella di contribuire con la propria tecnologia produttiva, con i propri capitali, e quindi con un prelievo imperialista in proprio, sia chiaro, al salto economico cercato dalla dirigenza cinese verso produzioni più avanzate, il lancio delle “nuove vie della seta” e un parziale ribilanciamento da un modello incentrato sull’export a uno basato su consumi interni e urbanizzazione “armoniosa” (riforma dell’hukou e nuove norme sulla proprietà della terra).

Ma gli Stati Uniti non possono accettare un’economia cinese che risale la catena del valore in direzione di una maggiore autonomia e protagonismo sui mercati globali: è questo che temono e non il tanto strombazzato, se pure, superamento in termini di Pil a parità d’acquisto. Non possono accettare neanche un ordine regionale asiatico a dominante cinese in senso geopolitico tradizionale. Di qui i tentativi di nuovo contenimento anti-cinese attraverso il rafforzamento delle alleanze bilaterali storiche (strategia del Pivot to Asia) e il tentativo economico della Trans-Pacific Partnership (Tpp).

Mente Berlino può, ma siamo sempre nell’ordine delle possibilità, mettere in campo un’opzione differente.

… e timori sistemici

E però attenzione a letture eccessivamente lineari di questi trend.

Non è solo né tanto che la Germania – per restare al tema di un possibile punto di rottura transatlantico – ha comunque i suoi interessi. Nei confronti della Russia questo è palese sia nella vicenda ucraina sia sulla questione energetica (le imprese russe non debbono entrare come competitor nella distribuzione del gas in Europa ma solo fornire la materia prima). Berlino, certo, è stata scavalcata dall’incursione di Washington a Kiev, ma punta di suo a tornare a un rapporto con una Russia indebolita cui imporre il proprio di prelievo imperialista. Persiste poi una fortissima rete di legami politico-diplomatico-militari, nonché economici, con gli Usa che al tempo stesso possono giocare sulle periferie europee filoatlantiche (Est Europa e Italia). Inoltre, la popolazione tedesca per quanto in parte dagli umori sempre meno filoatlantici sarebbe impreparata a una vera rottura.

Ma il vero punto è un altro, e attiene a una considerazione sistemica. Gli Stati Uniti, comunque la si voglia vedere, continuano a tutt’oggi a ricoprire un ruolo sistemico imperiale, per quanto producendo sempre più caos e di rimando insofferenze ai quattro angoli del globo. Un ruolo sia geopolitico in senso stretto – la schiacciante superiorità militare – sia e forse soprattutto di ordine globale. Dovesse scoppiare un moto rivoluzionario destabilizzante, ovunque si desse, Washington sarebbe l’unico attore in grado di soffocarlo. Qualche segnale lo abbiamo già avuto con piazza Tahrir, dove Obama è intervenuto a detournare la sollevazione araba, a partire dall’intervento in Libia per poi passare al tentativo di regime change in Siria fino alle recenti manovre intorno al fantomatico “califfato” .

Analogamente, sul piano economico, gli Stati Uniti sono a tutt’oggi il perno del sistema di riciclo della liquidità internazionale e dei surplus commerciali di Cina e Germania oltre che della rendita petrolifera, cioè quell’elemento del sistema che finora ha per così dire chiuso il cerchio dei circuiti globali rispetto ai quali non si torna impunemente indietro se non con sconquassi e disconnessioni che nessuno ovviamente al momento vuole.

Insomma, la funzione imperiale è scossa, in alcune parti inceppata, anche gravemente inceppata come negli States e, di rimando, in Europa, ma non è facilmente sostituibile, per lo meno sul breve e medio periodo, anche per gli altri grandi attori capitalistici. Sia oggettivamente, perché non è facile mutare le relazioni strutturali tra i perni della globalizzazione; sia soggettivamente per le reazioni statunitensi, come già si può largamente vedere, anche tenuto conto dei costi sociali interni che un cambiamento internazionale profondo avrebbe negli States. Certo, è una funzione pagata sempre più caramente in cambio di un prelievo sempre più esoso e percepito sempre più come tale. Ma nessun competitor globale anti-Usa è in vista. Ed è proprio su questa “rendita di posizione sistemica”, poggiante su un apparato finanziario e cognitivo ancora ineguagliato, che Washington può permettersi di fare ciò che il suo indebitamento vieterebbe a qualunque altra potenza.

Se è così, sono evidenti tutti i limiti, e la fascinazione, delle letture lineari incentrate sul multipolarismo e sulla creazione di grandi aree economiche regionali intorno a poli di riferimento egemonici. Sia nelle varianti armonicistiche: possibilità di un accomodamento generale se solo gli Usa riconoscono il proprio declino relativo e/o la complessità del mondo attuale (senza che entrino in gioco fattori di classe se non nei termini del “buon governo” delle popolazioni). Sia nelle varianti conflittuali: per esempio, quando si ragiona su un diverso ruolo possibile dell’Europa, su spinta “dal basso”, in un futuribile mondo multipolare senza mettere in conto sconquassi geopolitici.

Per concludere su questa prima parte, abbiamo allora una concreta possibilità di sconvolgimento degli assetti geopolitici ed economici internazionali, ma al tempo stesso trend niente affatto lineari. Né va escluso un ricompattamento, almeno provvisorio, del blocco occidentale comprensivo anche di una Germania neo-bismarckiana .

In una battuta: con gli Usa la globalizzazione rischia di incasinarsi profondamente, senza gli Usa di rompersi… e ci perderebbero “tutti”. Conseguenza: sempre più caos, oggettivo e prodotto dall’egemone , con lo “scongelamento” dei fronti geopolitici e la destrutturazione di intere entità statali, dal Medio Oriente ai confini cinesi, mentre non sono previsti spazi di effettiva autonomia per nessun attore regionale.

Il che ci lascia con due grosse questioni, entrambe non facilmente inquadrabili all’interno di un approccio estrattivista che fatica a render conto delle dinamiche inter-capitalistiche nonché a tematizzare il rapporto tra sfruttamento ed espropriazione. La prima: un ordine internazionale “non americano”, o anche solo “meno americano”, dipende anche se non soprattutto dall’interrogativo se sia possibile all’altezza dell’attuale rapporto di capitale una diversa articolazione tra produzione industriale e finanza come base di un rinnovato “sviluppo”, e relative geometrie sociali, non completamente sussunto alla finanziarizzazione (il rebalancing cinese si gioca anche intorno a questo nodo). La seconda domanda è se l’attuale situazione ibrida fra configurazione imperiale e dinamica inter-capitalistica non possa in prospettiva aprire a un vero e proprio sfrangiamento, a una disarticolazione del sistema internazionale nel suo insieme , facendo definitivamente saltare non solo la dinamica delle successioni egemoniche che il capitalismo storico ha tracciato fino a metà Novecento ma anche qualsivoglia prospettiva di transizione relativamente tranquilla a un mondo multipolare.

Rotture a freddo?!

Se fin qui abbiamo provato a mettere sotto esame le fascinazioni multipolariste, passiamo ora al versante delle fascinazioni geopolitiche senza lotta di classe.

Oggi si inizia a parlare qui e là di una possibile Europa “tedesca” in tendenziale rottura rispetto all’asse transatlantico così come di un’effettiva alleanza Mosca-Pechino. Ma il punto è che, qualunque sia il trend che si considera più probabile, quello che possiamo escludere è che assisteremo a rotture a freddo. Che cosa significa a freddo? Significa che non è possibile nessuna seria accelerazione delle dinamiche di rottura inter-capitalistiche che pure si vanno delineando senza una decisa attivizzazione proletaria e più in generale sociale. Questo è il punto cruciale di una “geopolitica delle lotte”. Che di per sé non ci dà però una soluzione antagonistica del problema perché quell’attivizzazione può anche rimanere interna al sistema e veicolo di una sua rivitalizzazione.

Al momento assistiamo, nelle relazioni tra grandi attori, a rotture e poi compromessi, minacce di guerra e promesse di pace, guerre sotterranee per procura e poi tregue momentanee, insomma finora ci si è fermati sempre sul limite dell’abisso: il ritorno al major war. Questo perché senza una decisa attivizzazione sociale contro le ricadute della crisi economica o, fuori Occidente, per un’inversione delle diseguaglianze, senza che dal basso si passi dunque a chiedere per davvero il conto alle proprie èlites, queste non si vedranno costrette a recuperare margini di agibilità rispetto alle attuali geometrie internazionali fino a cambiare radicalmente alleanze o ad alzare il livello dello scontro. In questo senso solo l’apertura di significative dinamiche di lotta di classe può, per fermarci ai punti di frizione più importanti, portare la Germania e l’Europa alla rottura dell’asse transatlantico o Cina e Russia alla formazione di un’alleanza di controbilanciamento anti-americana.

Ciò comporta altresì un problema scabroso che si può così formulare: a quali condizioni il precipitare dello scontro inter-capitalistico determinato dal riattivizzarsi del proletariato può evitare che quello scontro precipiti in guerra aperta e aprire invece a un’alternativa di sistema? Oggi questo nesso lo possiamo vedere per così dire in negativo: la difficoltà di reagire dal basso alla crisi, almeno in Occidente, è anche determinata dalla percezione sotto traccia che una risposta potrebbe appunto incasinare tutto il quadro e di questo si ha paura anche in basso. In altri termini, mentre si inizia ad avvertire che non si può più vivere come prima, ancora si vorrebbe vivere come prima. È una contraddizione oggettiva che si tratta di mettere a fuoco nelle diverse situazioni. Perché è evidente che davanti a noi avremo situazioni di ripresa di mobilitazioni sociali in cui si tratterà di tenere insieme la risposta alla crisi, il no alla guerra – nelle diverse forme in cui questa si darà o, come dice Bergoglio, già si sta dando – e un programma sociale e politico anticapitalistico, non ideologico ma espressione del movimento reale.

Allora la domanda diventa: su quali terreni può darsi la riattivizzazione proletaria per chiedere il conto della crisi, con quali dinamiche e composizioni di tipo nuovo per condizionare il quadro geopolitico in una determinata direzione piuttosto che in un’altra? Insomma, come irrompe la lotta di classe dentro la geopolitica imperialista (e come può romperla)? Tutto un lavoro, di ricerca e politico, da fare (si potrebbe parlare di “inchiesta geopolitica”). Finora abbiamo avuto solo il laboratorio latinoamericano (ovviamente non generalizzabile) e, con esiti al momento non felicissimi, quello nordafricano; mentre dinamiche di classe contraddittorie si sono affacciate in Ucraina . Per non parlare, tema ancora più insidioso, delle rivestiture “sociali” che tensioni geopolitiche e risposte nazionalistiche assumono o assumeranno nella Russia putiniana o nella Cina attuale.

Qui accenniamo a tre nodi, con un focus orientato prevalentemente sul nostro quadrante ma dalla portata forse più generale.

Primo. Il percorso classico delle socialdemocrazie (o, cum grano salis, della “sinistra”) sembra a tutti gli effetti concluso, senza che ciò significhi che sono finite le istanze neoriformiste dal basso le quali anzi riemergono dislocandosi su nuovi (o vecchi) terreni, lungo linee nazionali (e neo-nazionaliste), indipendentiste, subnazionali, territoriali, e altro o peggio ancora (v. opposizione all’euro). O per altri versi su terreni più consoni a una ripresa potenzialmente anti-sistema ma che non ci danno di per sé la soluzione, come il cittadinismo degli indignados. Abbiamo e avremo a che fare con situazioni, percorsi, composizioni e programmi assai spuri.

Secondo. Se si acuiscono le tensioni transatlantiche, dovremo aspettarci una ripresa decisa dell’antiamericanismo trasversalmente alle diverse classi? In tal caso, come attraversarlo in avanti da un punto di vista antagonistico senza regalarlo a nazionalismi o, su un altro versante, a nostalgie gauchiste? Del resto il tema è già aperto sul terreno delle politiche economiche “anti-crisi”: basta guardare al nodo della lotta all’austerity dove finora per la sinistra la risposta alla linea rigorista di Bruxelles e Berlino dovrebbe essere quella espansiva di una Bce che faccia “come la Fed” senza che sorga il minimo dubbio che dietro al “keynesismo monetario” ci sia la strategia egemonica statunitense.

Terzo. Il nodo Europa e europeismo. Ci sono tre rischi ma spesso e volentieri se ne vede solo uno: il rischio sovranista, anti-euro, ecc. Contrastarlo è essenziale per fare dell’Europa un terreno più generale di conflitto. Ma andrebbe anche detto che finora coniugare il “dentro” e il “contro” l’Europa si è rivelato assai difficile. E allora è bene tener presente altri due rischi: quello giacobino per cui chi non si presenta da subito su un terreno a priori europeista è reazionario o va lasciato perdere; e il rischio europeismo a prescindere per cui ci si lega le mani rispetto a un quadro contraddittorio che non garantisce che l’internazionalizzazione possibile del conflitto passi per forza di cose per il livello europeo.

Questi e altri temi possono forse servire a riaprire il discorso sulla soggettività (anche quella che non ci piace…) all’altezza della situazione. Più si scende nei gironi della crisi e più si accorcia infatti la distanza tra questioni di classe e dimensioni geopolitiche. Ciò può indurre impotenza nella sinistra anti-sistemica, al momento fuori dai grandi giochi. Ma questa impotenza non si supererà se non si inizia a mettere a fuoco il nesso tra lotte immediate, necessariamente “spurie”, e spunti di “programma” che non dall’esterno ma da quelle condizioni e dinamiche sociali possono emergere. Il nodo di fondo -inaggirabile con escamotage organizzativi- è l’ambivalenza di una domanda ineludibile di desideri e potenzialità individuali che però, anche quando si dà attraverso un’azione collettiva, si ferma al di qua di una costruzione antagonista al mercato perché ritiene sufficienti le piattaforme di socializzazione offerte dal capitalismo che si tratterebbe “solo” di depurare e democratizzare. Potente affermazione di autonomia… senza classe, dell’esserci e decidere contro le mediazioni sociali e politiche, al contempo incapace di affrontare il problema del potere costituito. È un dato tutt’altro che ideologico, rimanda a quelle trasformazioni strutturali del capitalismo degli ultimi decenni che hanno paradossalmente coniugato astrattizzazione del lavoro e autoattivizzazione dei soggetti nella forma di una meritocrazia dell’intelligenza e delle capacità come capitale umano, facendo così apparire la crescente espropriazione come appropriazione potenziale. Ambivalenze della democrazia come terreno comune alla rivoluzione e alla conservazione all’incrocio tra l’estensione incredibile della condizione proletaria sussumibile alla finanza e le istanze di riappropriazione della propria vita…