Prima considerazione: chiamare le cose con il loro nome

Il decreto approvato ieri dal governo contempla un insieme di provvedimenti repressivi su vari fronti tra cui, in primis, quello della libertà di contestazione e opposizione alle scelte del governo stesso. Tra i provvedimenti annunciati, infatti, spicca l’inasprimento delle pene per la violazione dei cantieri delle cosiddette “grandi opere” con riferimento esplicito alla questione tav. Questo è un modo (nemmeno troppo raffinato) di attaccare le modalità concrete e vive con cui si esprime il Movimento no Tav e dunque di attaccarlo a priori e tout court. L’attacco risulta così diretto al principio stesso della contestazione e dell’opposizione: si colpisce la parte per il tutto. In via analogica e paradossale è come se, un domani, si vietassero cortei e manifestazioni per ragioni di sicurezza stradale. Proprio in questi giorni, tra l’altro, molti esponenti dei sindacati di polizia e del centrodestra parlano della possibile introduzione del “reato di blocco stradale”, che – attraverso un uso arbitrario e chirurgico delle norme – servirebbe a colpire uno degli strumenti più efficaci di cui la lotta NoTav si è dotata negli ultimi anni. La natura puramente repressiva delle misure proposte è evidente e coerente con l’abbandono definitivo da parte del governo di qualsiasi confronto sul piano della discussione e delle ragioni (sulla questione tav come su altri problemi che riguardano il nostro presente).

Lo spirito repressivo e intimidatorio dell’intero decreto, inoltre, è esemplificato perfettamente dall’articolo decimo – forse il più inquietante – che titola in questo modo: «Norme in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per la realizzazione del corridoio Torino-Lione, nonché in materia di istituti di pena militari». La formulazione asettica viene chiarita nel corpo dell’articolo in cui si annuncia una maggiore flessibilità nell’impiego massiccio delle Forze armate nei territori e l’attribuzione di nuove funzioni alle truppe, che non saranno più tenute a limitarsi ad operazioni di semplice perlustrazione e pattugliamento. Vaghezza e ambiguità che aprono la strada ad un uso ancor più arbitrario della violenza di Stato di quanto già non accada quotidianamente in Valsusa e altrove, ovunque vengano intrapresi percorsi di opposizione sociale e politica.

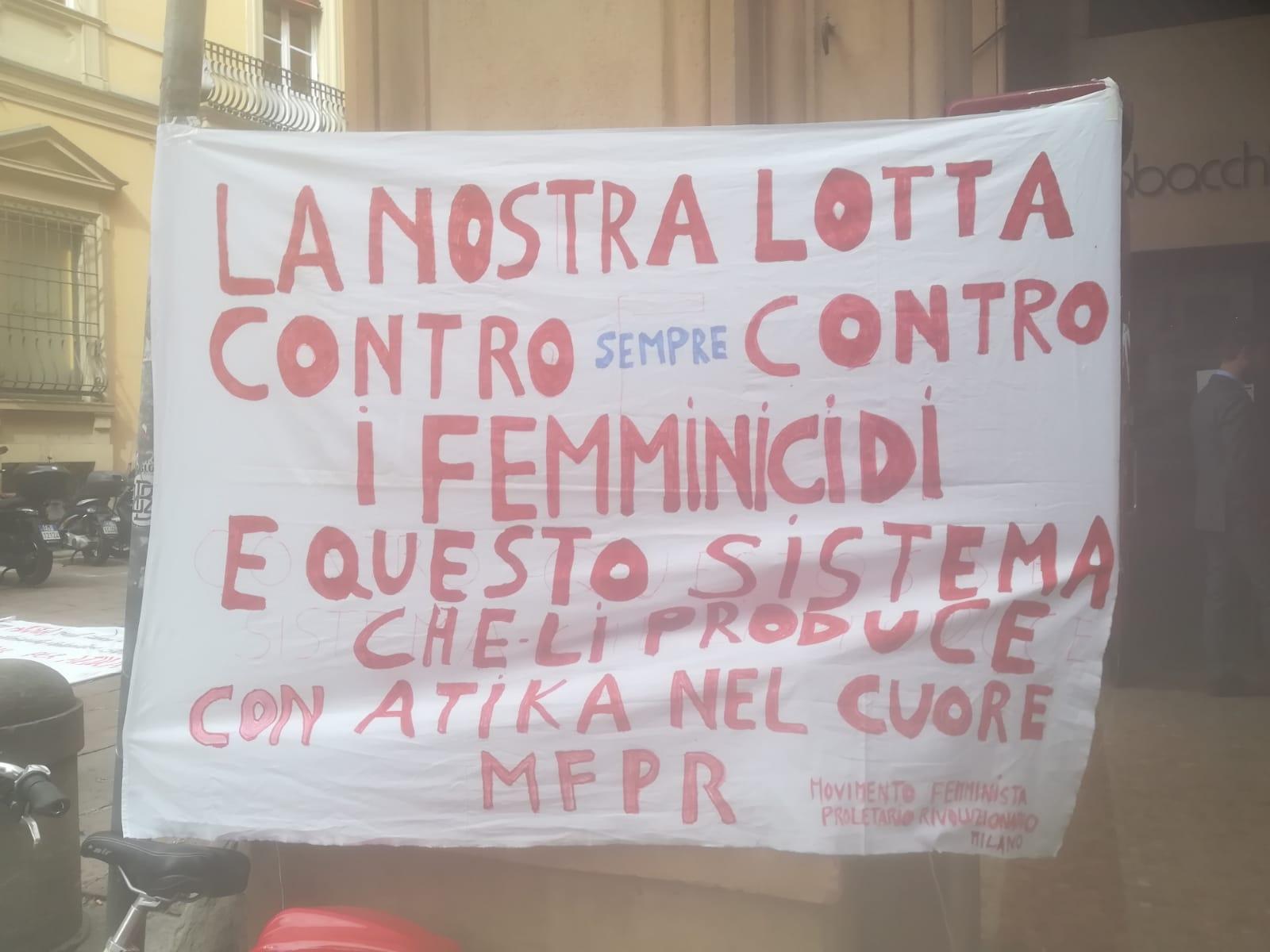

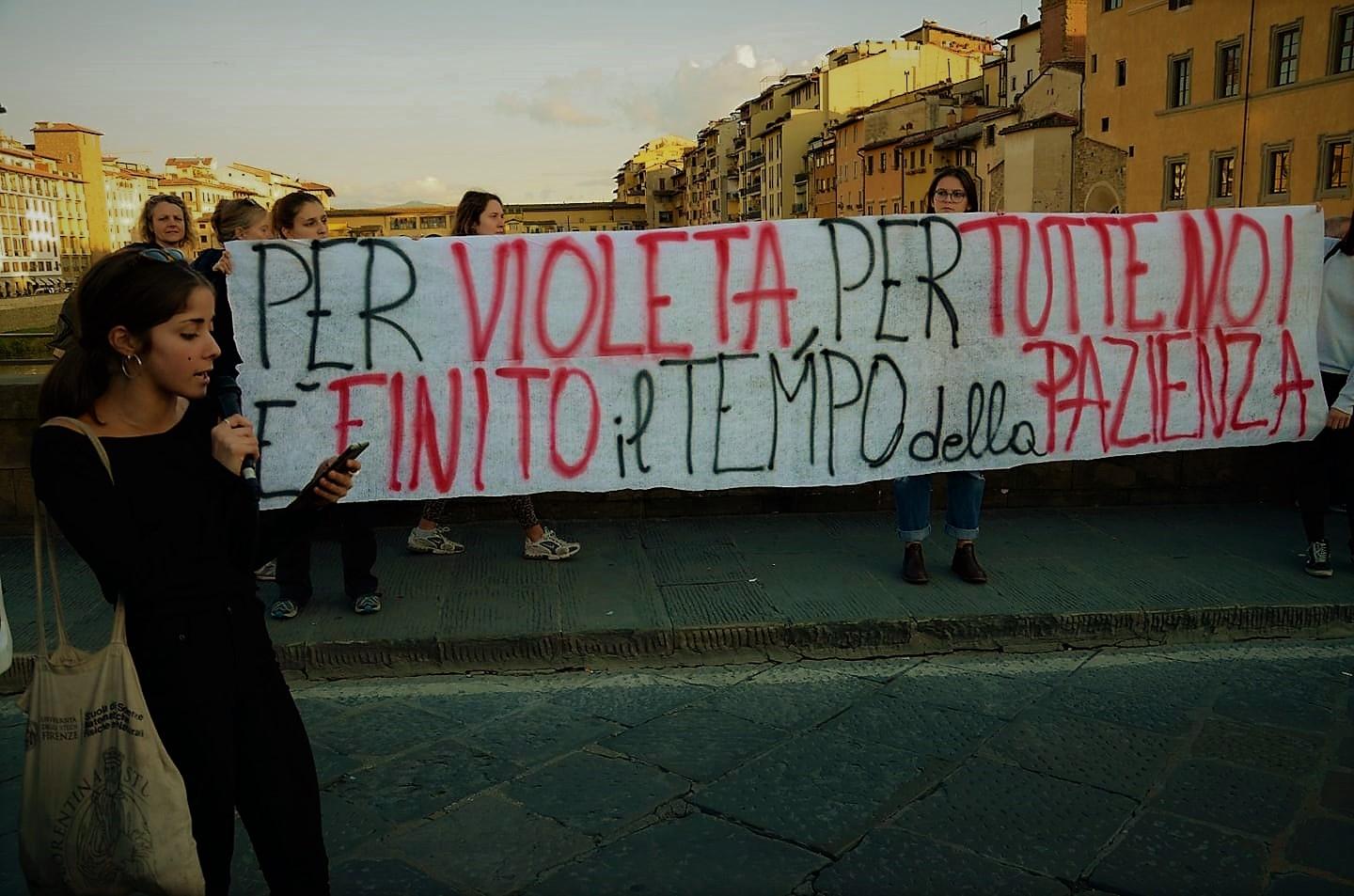

Sulla base di queste brevi considerazioni, l’operazione del governo in materia di violenza sulle donne risulta ampiamente strumentale. L’enfasi nelle dichiarazioni (Letta, ad esempio, dichiara “lotta senza quartiere al femminicidio” – Repubblica, 09/08) e i titoli dei quotidiani di oggi si esprimono con gli stessi slogan: soddisfazione generale per l’impegno del governo contro il femminicidio, rimozione dei punti “collaterali” del decreto. Chi oserebbe mai esporsi pubblicamente contro un pacchetto di provvedimenti propagandati come armi importantissime per combattere la violenza contro le donne, tra l’altro dopo che in molt* si sono espressi per il riconoscimento giuridico della mattanza di donne che avviene da anni nel paese? Tutti plaudono, il capitolo è chiuso, siamo invitate ad andare in vacanza più serene, tranquille e “sicure”.

Questo genere di operazione, tuttavia, è riconducibile alla logica diffusa e pericolosa del pinkwashing: si usano le donne come cavallo di Troia per la criminalizzazione e la repressione, si richiama l’ “emergenza femminicidio” come fondamento materiale per l’affermazione di una cultura securitaria e repressiva. Una tale strumentalizzazione, tuttavia, è il contrario della lotta alla violenza contro le donne poiché rappresenta una sorta di presa in ostaggio simbolico del soggetto femminile che diventa – sul piano del discorso pubblico – il principale alleato dello Stato, dell’uomo bianco, del padrone, etc…

Seconda considerazione: spostare il punto di vista

Immaginiamo di scorporare dal testo complessivo del decreto le norme che riguardano il femminicidio, di privare così della funzione strumentale il decreto, e – sulla base di questo esperimento – chiediamoci cosa ne pensiamo. Ad una critica per così dire esterna (cioè fondata su ragioni esogene rispetto al testo del decreto che ne rileva la funzione specificamente e genericamente repressiva), aggiungiamo alcuni elementi di critica interna (ovvero fondata su fattori endogeni alla logica che regge il decreto stesso).

Da questo punto di vista, l’elemento maggiormente problematico è che, in materia di violenza, le donne sono trattate unicamente come l’oggetto e non come il soggetto della questione. La violenza, infatti, viene considerata come un problema di sicurezza e non di privazione della libertà; le donne trattate al pari di un oggetto conteso tra il “carnefice” e lo Stato, i quali si fronteggiano – in ultima istanza – in una prova di forza. Di fronte alla violenza lo Stato mostra i muscoli, ribadisce il proprio monopolio tant’è che in nessun modo viene tematizzata la violenza contro le donne di cui egli stesso è capace – spesso e volentieri. La lotta alla violenza contro le donne (fisica, psicologica, sessuale, simbolica, materiale, etc.), se inscritta entro la logica securitaria, non appare tanto come contrasto alla violenza in quanto tale, ma piuttosto come una contesa sulla titolarità della violenza stessa. Per questo non desta scandalo (anche se certamente tanta rabbia) la violenza che si consuma nelle caserme, nei cie, nelle aule di tribunale, dentro le istituzioni, nel linguaggio, nei media, etc…

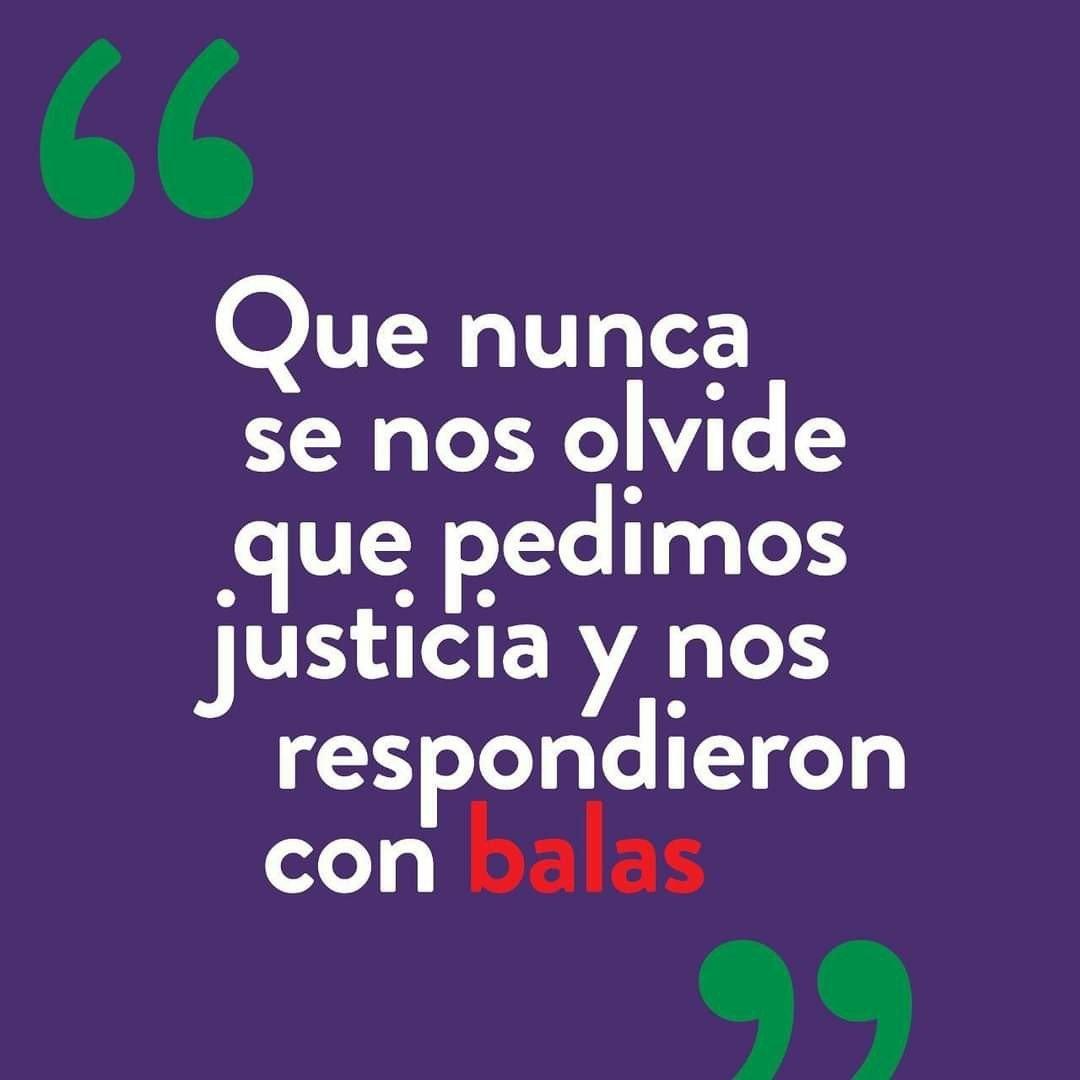

Secondo noi, è necessario mutare il paradigma: affrontare la questione della violenza di genere in posizione soggettiva/soggettivata (uscire, dunque, dallo schema in cui le donne compaiono in qualità di oggetto di una contesa maschile e, in ultima analisi, machista). In quest’ottica, un buon alleato delle donne contro la violenza non è colui che le protegge, ma colui che gioisce della loro libertà e che, con loro, condivide tutti i mezzi e gli strumenti per l’esercizio concreto e materiale della libertà. La protezione, infatti, confina pericolosamente con la reclusione e l’isolamento; mentre la socializzazione si accompagna sempre a un potenziamento soggettivo, l’unico in grado di redimere davvero sofferenze e umiliazioni. Le misure repressive non sono in grado di tracciare una linea politica, non consentono di impostare un discorso collettivo produttivo e in grado di innescare mutamenti sociali collettivi. La repressione è sempre e solo tautologica e generalmente inefficace. Nessuno nega l’utilità di strutture di emergenza per le donne colpite da violenza, ma questo genere di misure – per altro di stampo assistenziale e non repressivo, e che competono ai centri antiviolenza e non alle galere ed ai tribunali – non dettano una linea politica. Quest’ultima d’altronde non può essere prodotta dall’alto, ma, nelle migliori delle ipotesi viene recepita dalle istituzioni a partire dal basso. Fantascienza visto il clima politico generale.

Spostando in questo modo il punto di attacco alla questione si potrebbero innescare misure collettive radicalmente alternative rispetto all’approccio repressivo, che – a tratti – suona addirittura grottesco come quando intima il ritiro della patente allo stalker per impedirgli di raggiungere l’abitazione della vittima! Dettaglio infimo e secondario se non tradisse un’impostazione generale. Cosa significa, infatti, pensare che interdire l’uso della macchina possa limitare i casi di violenza? Significa interiorizzare a livello normativo l’immagine caricaturale e falsa del raptus passionale (schema discorsivo con cui, di fatto, si continua a tematizzare la violenza di genere): qualcuno se lo immagina davvero un ex-amante che nel cuore della notte perde il controllo, decide di uccidere l’ex compagna e poi, ricordandosi della patente e dei vigili urbani, si tranquillizza, ritorna in sé e torna a dormire? Si mistifica, così, la quotidianità, la scientificità, la minuzia, la metodicità, l’allucinata razionalità che la violenza assume dentro le relazioni.

Terza considerazione: la violenza come strumento normativo

Il ruolo dello Stato nei confronti delle donne è fortemente problematico e ambiguo. Ad esempio, dettaglio non di poco conto, la sua teoria e la sua storia si fondano sull’esclusione delle donne. O ancora, le sue pratiche e il suo linguaggio quotidiani (in Italia in modo particolare) sono spesso misogini e sessisti. E di più: molte leggi varate dal governo (questo e i precedenti) sono esplicitamente (si vedano le varie delibere regionali che introducono i Movimenti per la vita nei consultori) o implicitamente (si vedano le ricadute dei tagli al welfare sulle condizioni di lavoro e di vita delle donne) contro le donne. Infine, l’assetto del potere che si è affermato nel corso della modernità (di cui lo Stato è il coronamento) si definisce a partire da un’azione performativa e normativa sul soggetto femminile che – anche in tempi di disfacimento completo e radicale della sovranità tradizionalmente intesa – viene reiterata alla nausea, con aggressività e determinazione sempre rinnovate. Al corpo riproduttore delle donne – la prima macchina della modernità – si affida sempre e ancora, ad un prezzo soggettivo altissimo, la tenuta impossibile di istituzioni senza più alcuna base materiale.

Questo forse ci aiuta a capire le sfumature assurde e crudeli del decreto appena varato che attribuisce un’aggravante alla violenza sulle donne se queste ultime risultano incinte o sposate, o se la violenza è commessa alla presenza di minori (ovviamente i figli). Non si diversificano i reati (cosa che potrebbe essere tecnicamente comprensibile), ma si attribuiscono allo stesso reato gradazioni di gravità differente facendole dipendere da qualità della donna. Per assurdo, sarebbe come se si stabilisse che rubare un maglione giallo è più grave che rubarne uno azzurro; o che uccidere x è più grave che uccidere y (questo naturalmente accade, ma non viene dichiarato)… Dunque, se la legge è uguale per tutti (almeno dal punto di vista della sua legittimazione formale), non è uguale per tutte.