Estrattivismo e scambio ineguale

In vista della terza edizione del Festival Altri Mondi / Altri Modi che si terrà dal 10 al 13 aprile a Torino iniziamo la pubblicazione di alcuni contributi degli/delle ospiti che saranno presenti al festival. Di seguito potete trovare la traduzione un interessante articolo realizzato dal collettivo francese Strike che interverrà durante il dibattito di domenica 13 aprile alle 18 dal titolo “Ipotesi di riproduzione nella crisi della riproduzione sociale: contro l’estrattivismo, per un’altra agricoltura“.

Buona lettura!

Questo testo, pubblicato in collaborazione con il gruppo di lettura antimperialista, si propone di introdurre il dibattito sullo scambio ecologico ineguale, poco conosciuto in Francia, alla questione mineraria da una prospettiva globale.

L’estrattivismo è un concetto proveniente dal Sud globale. Deriva dal termine portoghese “extrativismo”, che originariamente si riferiva alle attività commerciali che coinvolgevano i prodotti forestali esportati nelle metropoli capitaliste. Si tratta quindi di un uso capitalistico delle risorse forestali, in contrapposizione alle attività di sussistenza in senso largo. In questa accezione, l’attività paradigmatica dell’estrattivismo è la coltivazione degli alberi della gomma per la produzione di caucciù, in un contesto coloniale. In termini più contemporanei, l’economista ecuadoriano Alberto Acosta definisce l’estrattivismo come segue:

“Si tratta di attività che estraggono grandi quantità di risorse naturali che non vengono lavorate (o lavorate solo in minima parte) principalmente destinate all’esportazione. L’estrattivismo non si limita solo ai minerali o al petrolio, ma è presente anche nell’agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca.”1

Nonostante la dimensione fondamentale di questo concetto, l’estrattivismo è poco discusso nel dibattito pubblico. Ci sembra che le ragioni di questa assenza siano due:

Ragioni economiche e materiali: le industrie estrattive sono state espulse dal centro, soprattutto in Europa. Ragioni politiche: l’abbandono di qualsiasi teoria economica antimperialista coerente da parte di molti movimenti politici, in particolare nel Nord globale, a partire dagli anni Novanta. L’esternalizzazione delle industrie estrattive al di fuori del Nord globale e la massiccia dipendenza di questo stesso Nord dai combustibili fossili, spiegano perché attraverso la questione del “picco del petrolio” (cioè il rischio di esaurimento delle risorse petrolifere) l’estrattivismo è stato affrontato nel dibattito pubblico, senza tuttavia imporsi come tema centrale. Al contrario, questa visione ansiosa delle risorse è perfettamente in linea con una dinamica che motiva ancor più le politiche estrattiviste.

La seconda ragione è la volontà di far rivivere le epistemologie locali, nella salutare ricerca di una critica all’eurocentrismo dei saperi. In effetti, i critici dell’estrattivismo tendono talvolta ad attribuire la sua nascita a un semplice cambiamento nel rapporto intellettuale con la natura, proveniente ad esempio da filosofi come Francis Bacon. 2

Tuttavia, è attraverso una critica dell’economia politica che l’eurocentrismo e le sue teorie distorte dello “sviluppo” sono messe in discussione.3 L’obiettivo di questo testo è quindi quello di rimettere al centro del dibattito questo approccio critico, reso possibile dall’economia politica, applicato all’estrattivismo. L’obiettivo è quello di gettare le basi per un intervento politico sull’estrattivismo in un contesto in cui esso sta diventando una questione strategica centrale, sia per gli Stati del Sud che per quelli del Nord, di fronte alle perturbazioni delle catene globali del valore – avviate dalla guerra commerciale di Trump e dalla pandemia di Covid-19 ed estese da altri mezzi.

L’estrattivismo è stato ed è tuttora spesso studiato a livello locale, da una prospettiva antropologica, in particolare per mostrare come distrugge le strutture sociali e in particolare la sussistenza delle comunità. Tuttavia, le risorse in questione hanno un rapporto simbiotico con l’economia globale4, poiché i prodotti dell’estrattivismo costituiscono di fatto la base materiale dello spazio economico internazionale. All’inizio degli anni 2020, circa il 60% dei Paesi dipendeva da una merce estrattiva, il più delle volte per la produzione di combustibili5 – una dipendenza che tende ad accelerare con l’aumento dell’estrazione in tutti gli scenari previsti dall’Agenzia Internazionale dell’Energia6.

Tenere conto di questa scala globale è essenziale per non limitarsi a una lettura ideologica e/o cosmologica dell’estrattivismo, che si limiterebbe alla storia delle idee. Per quanto ci riguarda, è piuttosto il dispiegamento della legge del valore a livello globale che spiega questo estrattivismo globale. Piuttosto che proporre un’analisi concettuale o filosofica approfondita di cosa sia l’estrattivismo, mi concentrerò invece sulle dinamiche economiche e politiche che lo rendono possibile, sia nella storia del capitalismo sia nel periodo attuale. Un periodo caratterizzato da un’esacerbata competizione tra gli Stati per il controllo di alcune materie prime, come il litio.

Limiti all’applicazione della teoria classica all’estrattivismo

La teoria classica

La prima questione da affrontare è quella della “ricchezza” derivante dalle attività estrattive e dalle sue basi. Per l’economia politica classica, l’obiettivo dell’estrattivismo è la rendita, come spiegato da David Ricardo.7

La rendita ricardiana si riferisce al surplus economico generato dallo sfruttamento di risorse naturali rare o di alta qualità. Alcune risorse, come i giacimenti minerari o petroliferi, sono più facili e meno costose da sfruttare, generando profitti in eccesso – all’inizio del XIX secolo, in assenza di un’industria petrolifera, Ricardo usava come esempio i terreni agricoli. Le industrie estrattive ricavano rendite elevate dalle risorse più ricche o meglio localizzate. Questo meccanismo non si basa quindi sull’innovazione o sul miglioramento della produttività, ma sulle caratteristiche naturali delle risorse stesse e sulla loro posizione strategica. Proprio come i proprietari terrieri beneficiano passivamente della fertilità naturale della terra, le industrie estrattive capitalizzerebbero sulla posizione delle risorse. Ciò creerebbe anche un incentivo allo sfruttamento intensivo delle risorse, senza investire nella loro trasformazione o in pratiche più sostenibili.

A tal fine, l’obiettivo centrale è quello di trovare i giacimenti più redditizi, per massimizzare questa rendita – ed è per questo che le compagnie minerarie investono somme considerevoli in modelli di IA per l’esplorazione mineraria. Nella teoria economica classica, la rendita ricardiana può essere illuminata anche dalla teoria del vantaggio comparato, che sostiene che i Paesi dovrebbero specializzarsi nella produzione di beni per i quali hanno il costo opportunità più basso8, anche se non hanno un vantaggio assoluto in nessun settore. I Paesi ricchi di risorse naturali spesso si concentrano sull’estrazione e sull’esportazione di tali risorse, in quanto si suppone che questa rappresenti la loro specializzazione più redditizia. Secondo la teoria di Ricardo, questa specializzazione permette di generare guadagni reciproci dal commercio, perché i Paesi esportatori di risorse possono scambiare queste materie prime con manufatti o beni tecnologici che non producono direttamente a un costo competitivo.

Che valore ha questa teoria in termini di estrattivismo? Perché, come spesso accade, le cose sono molto più complicate e tortuose rispetto alle teorie degli economisti classici.

I problemi dell’estrattivismo come inteso dalla teoria classica e standard

Il primo effetto di questa specializzazione nelle risorse estrattive per le economie nazionali è la cosiddetta “malattia olandese ”9. La malattia olandese descrive una distorsione economica in cui gli investimenti vengono massicciamente reindirizzati verso l’estrazione di risorse naturali, alterando profondamente la struttura economica del Paese. Allo stesso tempo, i settori che producono beni commerciabili, come l’industria manifatturiera e l’agricoltura diversificata, hanno subito un declino. L’apprezzamento della moneta nazionale, dovuto agli elevati introiti generati dalle esportazioni di risorse, sta rendendo gli altri beni più costosi da produrre localmente e quindi meno competitivi a livello internazionale, incoraggiandone l’importazione. Questa dipendenza dal settore estrattivo rende l’economia particolarmente vulnerabile, perché dopo un boom delle risorse, la rigidità dei prezzi e dei salari complica l’aggiustamento economico e rallenta la ripresa.

La rendita ricardiana e l’estrattivismo sono anche parte della cosiddetta “maledizione delle risorse”, un fenomeno in cui l’abbondanza di risorse naturali può paradossalmente ostacolare lo sviluppo economico. Si tratta della cosiddetta “crescita immiseriosa”, in cui un aumento della produzione di risorse naturali può portare a un declino del benessere economico complessivo10. Le elevate rendite ricardiane, generate dalla scarsità o dalla qualità delle risorse, creano grandi profitti, incoraggiando la sovrapproduzione quando i prezzi mondiali sono elevati. Durante le crisi economiche, la pressione per compensare il calo dei prezzi spinge i tassi di estrazione ancora più in alto, in modo che la massa dei profitti possa compensare il calo del loro tasso. Tuttavia, questa strategia porta spesso a un eccesso di offerta sui mercati mondiali, che fa scendere i prezzi delle risorse, riducendone il valore e aggravando gli squilibri economici.

Vediamo quindi che, anche restando sulle sponde dell’economia pura, l’estrattivismo non sembra affatto consentire lo sviluppo, anzi lo impedisce. Tuttavia, un’analisi così astratta non è sufficiente: in primo luogo, perché la categoria di maledizione pone un problema. È inimmaginabile che una singola risorsa possa maledire un Paese solo per le sue proprietà. È quindi necessario analizzare la storia e le relazioni di potere concrete per arrivare a un’analisi soddisfacente dell’estrattivismo11.

Imperialismo ed estrattivismo

Dobbiamo comprendere questa specializzazione – l’estrazione di risorse naturali da determinati territori – nel contesto dell’imperialismo. La definizione di Rosa Luxemburg sull’imperialismo è assolutamente cruciale per comprendere i fondamenti dell’estrattivismo:

“L’imperialismo è l’espressione politica del processo di accumulazione capitalistica che si manifesta nella competizione tra capitalismi nazionali per gli ultimi territori liberi non capitalistici rimasti nel mondo.”12

È su questa questione in particolare che la teoria globale dell’estrattivismo converge con le teorie locali dell’estrattivismo, che spesso insistono sul fenomeno dei fronti pionieri. L’imperialismo è un processo di costituzione di spazi geografici differenziati per l’accumulazione del capitale. Tuttavia, ciò che vogliamo caratterizzare qui è la logica economica che sta alla base di queste forme di sfruttamento.

A nostro avviso, non è sufficiente ridurre questi processi di sfruttamento alle caratteristiche naturali di questi territori – come suggerisce l’espressione “maledizione delle risorse” – o ai conflitti che contrappongono i gruppi sociali in base a relazioni differenziate con l’ambiente di vita: da un lato, gli atteggiamenti olistici, dall’altro, gli atteggiamenti predatori dei coloni o delle compagnie minerarie in una situazione post-coloniale o neo-coloniale. Sebbene le caratteristiche naturali e culturali locali della situazione estrattiva siano essenziali per rendere possibile l’estrazione, ciò che vogliamo mostrare è che l’estrattivismo dipende soprattutto dalle tendenze e dalle fluttuazioni del modo di produzione capitalistico. Una delle caratteristiche principali di questo modo di produzione è lo sviluppo ineguale e combinato.

Lo sviluppo ineguale e combinato

Partiamo da quello che Trotsky chiama sviluppo combinato:

“La legge razionale della storia non ha nulla in comune con gli schemi pedanti. L’ineguaglianza del ritmo, che è la legge più generale del processo storico, si manifesta con il massimo vigore e la massima complessità nei destini dei paesi arretrati. Sotto la frusta delle necessità esterne, la vita arretrata è costretta ad avanzare a passi da gigante. Questa legge universale dei ritmi ineguali dà origine a un’altra legge che, in mancanza di un nome più appropriato, può essere chiamata legge dello sviluppo combinato, nel senso dell’unione di diversi stadi, della combinazione di fasi distinte, dell’amalgama di forme arcaiche con quelle più moderne. Senza questa legge, presa ovviamente in tutto il suo contenuto materiale, è impossibile comprendere la storia della Russia, come, in generale, di tutti i Paesi chiamati alla civiltà in seconda, terza o decima linea.”13

L’idea generale è che l’imperialismo funzioni secondo una doppia dinamica:

1. l’integrazione nel sistema mondiale sotto “la frusta delle necessità esterne”, cioè l’imposizione dell’accumulazione capitalistica;

2. questa integrazione si basa sul mantenimento dei diversi Stati, ma anche sul mantenimento delle loro specificità.

Questa seconda dinamica è quella che permette di mantenere un tasso di profitto medio a livello internazionale grazie alle differenze locali dei tassi di profitto, il che rende possibile la creazione di nuovi spazi in cui si svolge un segmento o un altro dell’accumulazione capitalistica.

Tuttavia, questa logica non si applica solo ai territori lontani dai centri capitalistici. Si sviluppa all’interno delle stesse potenze capitalistiche, dove alcuni territori fungono da colonie interne – o regioni sussidiarie. Ci sono molti esempi storici di questi spazi in Europa. Prendiamo le Fiandre belghe, dove, dopo l’indipendenza nel 1830, la piccola industria del lino è stata spazzata via dai grandi centri industriali. Nelle Fiandre, come altrove, la deindustrializzazione di queste aree è stata accompagnata dall’emergere di disoccupazione di massa, emigrazione e impoverimento generale.

Ernest Mandel descrive questo fenomeno in molti paesi europei e sottolinea che la somiglianza tra queste disuguaglianze di sviluppo non è solo formale: l’esistenza di questi territori è costitutiva del processo di accumulazione capitalistica, per due motivi. In primo luogo, permette uno scambio ineguale tra queste periferie e i centri industriali, in altre parole tra prodotti grezzi a basso valore aggiunto e prodotti manifatturieri ad alto valore aggiunto. In secondo luogo, Mandel aggiunge che questi territori servono anche come base per la costituzione di un esercito di riserva secolare14.

Nonostante tutte le differenze che si possono evidenziare con questo processo specifico del XIX secolo, si è tentati di tracciare delle analogie con il ritorno dell’attività mineraria nel Nord globale, e in particolare in Francia con il progetto Echassières. Così come alcuni territori europei sono stati relegati in secondo piano, in quanto il capitale ha privilegiato altri centri più competitivi, l’area di Echassières, che è stata segnata dalla disoccupazione e dalla deindustrializzazione per diversi decenni, sembra ora essere reintegrata in un nuovo ciclo di accumulazione capitalistica.

La teoria dello scambio ecologico ineguale

Lo scambio ineguale

La domanda a cui la teoria dello scambio ineguale cerca di rispondere, tuttavia, adotta una prospettiva diversa. Non si tratta più, come abbiamo letto in Trotsky, per quanto riguarda lo Sviluppo ineguale combinato, di individuare una legge razionale della storia, ma di rispondere alla seguente domanda: il sottosviluppo può essere spiegato da fattori istituzionali endogeni come il buon governo, il libero mercato e le istituzioni forti?

La tesi generale dello scambio ineguale è che il sottosviluppo si spiega con l’appropriazione massiccia di valore dal Sud al Nord, o dalla periferia al centro, in particolare durante il periodo coloniale, anche se questa dinamica continua oggi, in particolare con lo scambio ecologico ineguale.

L’interesse fondamentale di questa teoria è che ci permette di allontanarci dalle rappresentazioni puramente storicistiche adottando un’analisi quantitativa, piuttosto che qualitativa, in cui il sottosviluppo assume le caratteristiche dell’arretratezza in una prospettiva culturalista o di civiltà. La quantificazione del valore delle risorse di cui si è appropriato il Sud attraverso il commercio ineguale a partire dagli anni Sessanta conferma che la crescita economica e gli alti livelli di consumo del Nord sono possibili solo grazie all’estrazione di ricchezza in altre parti del mondo, soprattutto a partire dagli anni Ottanta15.

In secondo luogo, così come le teorie classiche dell’imperialismo erano una risposta alla teoria del commercio dolce di Montesquieu, lo scambio ineguale risponde a una teoria liberale del commercio internazionale: la teoria del vantaggio comparato di David Ricardo, che fornisce la giustificazione ideologica della specializzazione estrattiva.

Questa giustificazione ideologica trova espressione concreta nel modo in cui i prezzi sono fissati a livello globale. A causa del controllo monopolistico che i Paesi ricchi hanno sull’economia mondiale, essi sono in grado di vendere le materie prime sul mercato mondiale a prezzi superiori a quelli di produzione, mentre per le economie periferiche i prezzi sono spesso inferiori a quelli di produzione. Questo crea un trasferimento di valore dalle economie in via di sviluppo della periferia alle economie centrali, creando un meccanismo strutturale di scambio ineguale. Con l’immobilità dei fattori, abbiamo assistito a una totale inversione di funzione:

“Non sono più le condizioni di produzione a determinare il commercio, ma il commercio a determinare la produzione. È questa inversione, questa negazione del valore del lavoro, che spiega in parte l’unanimità di cui abbiamo parlato in precedenza [l’unanimità dei marginalisti nel risparmiare la costruzione ricardiana della legge dei costi comparati]”16.

Come classificare e quantificare, in concreto, questo scambio ineguale?

Köhler17 sostiene che il trasferimento di valore deve essere misurato in termini di prezzi del Nord. In altre parole, il valore della quantità fisica di lavoro e risorse di cui il Nord si appropria dal Sud deve essere rappresentato in termini di prezzo di quella quantità nel Nord. Questo approccio è valido nella misura in cui i prezzi del Nord servono come riferimento per il «valore», in particolare nei calcoli di parità di potere d’acquisto e nell’analisi dei dati sui consumi delle famiglie, che sono al centro dell’economia dello sviluppo. Per quantificare il trasferimento di valore18, Köhler usa la seguente equazione:

T = d *x – x

dove: T = trasferimenti per scambio disuguale X = guadagni del Sud sulle esportazioni verso il Nord d = fattore di distorsione, cioè rapporto tra i prezzi del Nord e i prezzi del Sud

Naturalmente è questa variabile d che è decisiva, poiché lo scambio ineguale mira a mostrare che al di là della dominazione coloniale, il sistema internazionale dei prezzi perpetua l’appropriazione delle risorse del Sud come condizione dello sviluppo economico dei paesi del Nord. I prezzi sono naturalizzati perché rappresentano «l’utilità», o il «valore» o il risultato dei «meccanismi del mercato» quali l’offerta e la domanda. Ma questa interpretazione nasconde il modo in cui sono in realtà determinati dagli squilibri di potere dell’economia politica mondiale. Così, le differenze di prezzo nel commercio internazionale funzionano come un metodo efficace di appropriazione di ciò che una volta era appropriato apertamente, attraverso l’economia coloniale. Questo sistema permette allora di imputare il «sottosviluppo» alle sue stesse vittime.

Ma allora come capire questa distorsione da un punto di vista quantitativo? Due approcci sono possibili: il primo, proposto da Samir Amin, si basa sulle disuguaglianze salariali a livello mondiale19.

La seconda si basa sui tassi di cambio di mercato (TCM) e sulla parità del potere d’acquisto (PPA) come indicatore delle disuguaglianze globali dei prezzi.

Naturalmente, calcolare il drenaggio causato dallo scambio ineguale a partire dal solo valore ha molti limiti. In primo luogo, gli indici utilizzati per calcolare la distorsione internazionale dei prezzi sono essi stessi distorti. In secondo luogo, questo approccio è particolarmente astratto in quanto si basa sulle bilance commerciali e sui differenziali di prezzo per rendere conto di attività ben concrete di drenaggio, in particolare attraverso l’estrattivismo, senza mai fare riferimento ai beni che sono concretamente drenati. Infine, le metriche utilizzate non riflettono il lavoro contenuto nei fattori produttivi, che sono semplicemente registrati come input e non come fattori di produzione.

Ora, la questione del superamento dei limiti planetari ci spinge a superare la semplice analisi del trasferimento di valore. L’estrattivismo, in particolare, si pone sistematicamente da un punto di vista concreto poiché al di là delle teorie del valore, i materiali estratti hanno proprietà sfruttabili nell’industria, il che li rende critici.

Le origini dello scambio ecologico ineguale, la teoria della rottura metabolica

La teoria della rottura metabolica proviene dai quaderni di Marx, e in particolare dai quaderni di agronomia e chimica dedicati al chimico organico Justus Liebig. Questa teoria, che è alla base del «Marx ecologista», non è una mania del XXI secolo per salvare Marx, ma una lettura che proviene soprattutto dal blocco orientale. È in particolare la ricezione, nel 1972, del rapporto del Club di Roma sui limiti della crescita che ha spinto alla rilettura di questo Marx che teorizza in particolare l’esaurimento dei suoli. A questo titolo, vale la pena citare l’ungherese István Mészáros20 della scuola di Budapest e Wolfgang Harich nella DDR, anche se entrambi non si inseriscono nelle correnti ufficiali del marxismo di stato.

La nozione fondamentale di Marx per pensare lo scambio ecologico ineguale è quella di Stoffwechsel, che in italiano (francese nell’originale ndt) si traduce con «metabolismo», anche se questo termine rimanda più esattamente alla nozione di scambio di materia. È su questo che si concentravano le riflessioni di Liebig all’epoca. C’è anche una definizione nel libro I del Capitale:

“Il lavoro è prima di tutto un processo che si svolge tra l’uomo e la natura, un processo in cui l’uomo regola e controlla il suo metabolismo con la natura attraverso la mediazione della sua propria azione”21

L’idea fondamentale del marxismo ecologico è che il metabolismo tra la natura e la società, che caratterizza il modo di produzione capitalista, porta inevitabilmente al crollo di sé stesso. Per Mészáros, il metabolismo sociale capitalista è all’origine di una contraddizione interna:

I limiti del capitale non possono più essere concepiti come semplici ostacoli materiali ad un maggiore aumento della produttività e della ricchezza sociale, e quindi come un freno allo sviluppo, ma come una sfida immediata per la stessa sopravvivenza dell’umanità. E in un altro senso, i limiti del capitale possono ritorcersi contro di lui in quanto organo di controllo super-potente del metabolismo sociale […] quando il capitale non è più in grado di assicurare, con qualsiasi mezzo, le condizioni della sua autoproduzione distruttiva e quindi provoca il crollo del metabolismo sociale globale.22 Esiste così una rottura nella circolazione materiale all’interno del ciclo metabolico della natura. L’esempio preso da Marx è quello della rottura della circolazione dei nutrienti del suolo. L’agricoltura capitalistica moderna cerca di massimizzare l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, il più rapidamente possibile, in modo che possano essere vendute come merci ai clienti delle grandi città.

Questa perturbazione del metabolismo tra la società e la natura compromette le condizioni ecologiche naturali di un’agricoltura sostenibile e provoca, fin dal XIX secolo, un esaurimento generalizzato dei suoli in Europa e negli Stati Uniti. Liebig ha severamente criticato questo tipo di massimizzazione del profitto a breve termine, che ha definito «sfruttamento predatorio». La sua intuizione fondamentale rimane pertinente, poiché è esattamente ciò che stiamo assistendo oggi con l’interruzione del ciclo globale dell’azoto e del fosforo. Questo livello fondamentale di rottura metabolica, sotto forma di una perturbazione del flusso materiale, non può verificarsi senza essere completato da altri due aspetti:

Prima di tutto, questa rottura è spaziale. Marx ha problematizzato questa scissione propria dell’organizzazione capitalistica dello spazio sotto il nome di «opposizione tra città e campagna». Lo sfruttamento non può esistere senza una divisione sociale del lavoro basata sulla concentrazione della classe operaia nelle grandi città e sull’emergente necessità di portare costantemente cibo dalle campagne ai centri urbani. È la separazione spaziale antagonista all’interno di un paese capitalista. Questa divisione tra città e campagna introduce una dissociazione tra i luoghi di consumo e i luoghi di produzione agricola – rendendo impossibile qualsiasi forma di circolazione dei nutrienti. I rifiuti organici provenienti dall’alimentazione urbana non ritornano più ai campi.

Questa dissociazione spaziale porta così una rottura nella circolazione materiale all’interno del ciclo metabolico della natura. Poi, questa rottura è temporale, si manifesta nella disgiunzione fondamentale tra i ritmi lunghi della natura – come la formazione dei nutrienti del suolo, dei combustibili fossili o dei minerali – e il ritmo del capitale, basato sull’accelerazione costante del tempo di produzione. Mentre i cicli naturali richiedono tempi lunghi, talvolta geologici, il capitale cerca costantemente di accorciare il suo tempo di rotazione23 per massimizzare la sua valorizzazione. Questo processo è inevitabilmente accompagnato dall’espansione del capitale fluttuante, sotto forma di materie prime e di input ausiliari, mobilitati per alimentare l’accelerazione di questa temporalità. Parallelamente, il capitale rivoluziona continuamente il processo di produzione, aumentando le forze produttive ad un ritmo frenetico. Queste possono raddoppiare, triplicarsi grazie all’introduzione di nuove tecnologie, ma la natura non può adattare i suoi cicli a questa cadenza: non può accelerare né la formazione del fosforo, né quella del carbone o del petrolio.

Alla fine, la natura non può raggiungere la velocità del capitale. Ne risulta una divergenza irriducibile tra due regimi di tempo – quello della natura, lungo, strutturato da ritmi spesso incomprimibili; e quello del capitale, reso sempre più breve dagli imperativi dell’accumulazione

Marx illustra questa contraddizione con l’esempio della deforestazione, sottolineando che la lunga rotazione della silvicoltura è poco compatibile con la temporalità del capitale:

La lunga durata del tempo di produzione (che comprende solo un tempo di lavoro relativamente ridotto) e, di conseguenza, la lunghezza dei periodi di rotazione fanno della silvicoltura qualcosa di poco peculiare allo sfruttamento privato e quindi allo sfruttamento capitalistico, quest’ultimo è essenzialmente un’azienda privata, anche quando il capitalista individuale viene sostituito dal capitalista associato. Del resto, lo sviluppo della cultura e dell’industria ha sempre operato così fortemente per la distruzione delle foreste che tutto ciò che ha fatto invece per la loro conservazione e la loro piantagione è una quantità assolutamente trascurabile.24

Ciò che Marx mostra attraverso l’esempio della silvicoltura è che il capitale può sfruttare le risorse naturali solo se rompe con le temporalità proprie dei cicli della natura. In altre parole, la perturbazione del flusso materiale – questo livello fondamentale della rottura metabolica – avviene perché c’è una rottura dei ritmi naturali, che il capitale deve accelerare, comprimere o ignorare per assicurare la continuità del proprio ciclo di accumulazione.

È in una prospettiva analoga che bisogna intendere lo scambio ecologico ineguale. Tuttavia, qui non si tratta più di una rottura metabolica all’interno di uno stesso stato-nazione o di un medesimo territorio: è la rottura tra nord e sud che produce la distruzione della natura. È l’accelerazione dello sfruttamento a dispetto del ritmo di riproduzione delle risorse naturali dei paesi del sud; è l’accumulazione nel nord grazie all’estrazione e alla distruzione ecologica nel sud.

Lo scambio ecologico ineguale

Lo scambio ecologico ineguale può essere inteso sia come un adattamento contemporaneo della teoria economica dell’imperialismo, sia come una concretizzazione delle elaborazioni dello scambio ineguale precedentemente menzionate, che fino ad allora permettevano solo di osservare indirettamente il fenomeno dell’appropriazione strutturale delle risorse e del lavoro del Sud da parte delle economie del Nord.

Nello scambio ineguale, così come espresso da Samir Amin, la fonte dell’estorsione di valore risiede nel fatto che la forza lavoro mobilitata nel Sud non è retribuita allo stesso livello di quella del Nord. Il trasferimento di valore è quindi stimato valorizzando il lavoro svolto nel Sud ai prezzi salariali del Nord. Questo metodo permette di rendere visibile un’estorsione implicita, ma rimane, in un certo senso, astratta: non coglie né la materialità delle risorse mobilitate, né gli impatti ecologici e sociali associati alla loro estrazione. Così, per Amin, il rapporto tra il prezzo differenziato della forza lavoro e il prezzo mondiale di una merce (ad esempio il petrolio) diventa un indicatore di questa asimmetria strutturale25. Questa risorsa strategica viene estratta nel sud a basso costo, ma il suo prezzo è fissato nei mercati del nord. Quindi, ciò che viene prodotto nel Sud dà luogo solo a una piccola contropartita monetaria, mentre le economie del Nord catturano la maggior parte del valore di scambio a valle della catena.

L’apporto fondamentale della teoria dello scambio ecologico ineguale è di interessarsi a questo drenaggio prima ancora della sua trasformazione monetaria, seguendo i flussi di materia e di energia. Come sottolineano Jason Hickel e i suoi colleghi26, i prezzi internazionali riflettono innanzitutto i rapporti di forza sul mercato mondiale: essi sono scollegati dai volumi reali di materia, energia o lavoro, e tendono a rendere invisibili i contributi non retribuiti o indiretti alla produzione globale, nonché gli effetti sociali ed ecologici associati.

Il paradigma dello scambio ecologico ineguale, deve quindi superare questo approccio centrato sul valore della forza lavoro per proporre un’analisi fisica, cioè basata su unità misurabili di materie, di energia, di superfici coltivabili o di ore lavorative. Si tratta quindi di valutare gli scambi Nord-Sud alla luce del loro contenuto materiale e della loro dimensione ambientale. Questa prospettiva permette di mostrare che immensi volumi di risorse vengono estratti nel Sud per soddisfare il consumo nel Nord, a prezzi inferiori rispetto al loro reale valore sociale ed ecologico.

Per presentare la teoria dello Scambio ecologico ineguale ci baseremo principalmente sui risultati di un articolo del 2022 pubblicato da Jason Hickel e dai suoi co-autori. La loro analisi si basa innanzitutto sul calcolo fisico del drenaggio – cioè delle risorse concrete mobilitate nel Sud per produrre beni, la cui utilità è captata dal Nord. C’è qualcosa di molto concreto ed evidente nel parlare di questo drenaggio in termini fisici, cioè che ciò che è stato accumulato in un luogo è stato preso in un altro. In questo caso, nel sistema imperialista, questa appropriazione si fa dal Sud verso il Nord.

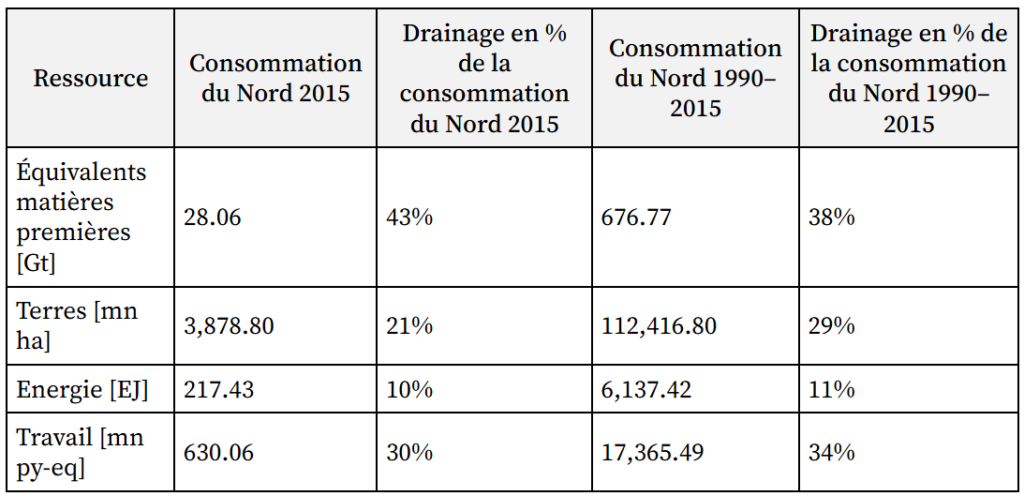

Contare le quantità fisiche permette di capire di cosa si parla precisamente quando si parla di drenaggio. Ad esempio, nel Nord Globale, la terra può essere utilizzata per l’allevamento intensivo di bovini e generare un forte valore aggiunto e alimentazione locale. Questa produzione è possibile solo perché in Sud America la stessa superficie viene sfruttata per monocolture di soia destinate all’esportazione, con una minore redditività locale e effetti ecologici deleteri. Se questi fenomeni sono ben noti, il paradigma dello Scambio ecologico ineguale permette di rappresentarli in modo altamente aggregato e quindi macroscopico. Questo calcolo dei trasferimenti fisici consentirà di valutare la distorsione introdotta dal mercato, confrontando la scala fisica dei flussi netti di risorse con le differenze dei prezzi mondiali. In altre parole, si tratta di confrontare i volumi concreti di risorse esportate con la valorizzazione di questi flussi. Si parte dal drenaggio di materia per poi ritradurlo in termini di drenaggio di valore. Nel presente articolo, Hickel, Dorninger, Wieland e Suwandi fanno questa analisi esaminando i flussi commerciali diretti e indiretti tra le economie avanzate e il resto del mondo, seguendo quattro categorie principali:

1. Materiali, misurati in “equivalenti materie prime”, cioè il fabbisogno totale di materie prime a monte (dirette e indirette) legato alla produzione di beni e servizi (misurato in gigatonnellate [Gt]) (Wiedmann et al., 2015);

2. Le terre: la superficie totale necessaria alla produzione (misurata in milioni di ettari) (Bruckner et al., 2015);

3. Energia: l’energia primaria necessaria per la produzione (misurata in Exajoule [EJ]) (Chen et al., 2018);

4. Lavoro: la manodopera mobilitata nelle catene di valore globali (misurata in milioni di persone/anno) (Alsamawi et al., 2014).27

Si osserva che nel 2015, il 43% delle materie prime consumate nel Nord proveniva dal Sud, il 30% del lavoro, il 21% della terra e il 10% dell’energia. Queste proporzioni si mantengono elevate per tutto il periodo 1990-2015. Una volta valutati questi drenaggi materiali, è possibile tradurre in conto monetario questa appropriazione riprendendo l’equazione di Kohler, menzionata sopra nell’articolo, in forma modificata:

T = Rnet *PN – Mnet

Come segue:

T= trasferimenti di valore per scambio ineguale Rnet *= drenaggio netto delle risorse dal Sud verso il Nord *PN *= prezzo all’esportazione del Nord per unità di risorsa *Mnet = trasferimenti monetari netti dal Nord verso il Sud

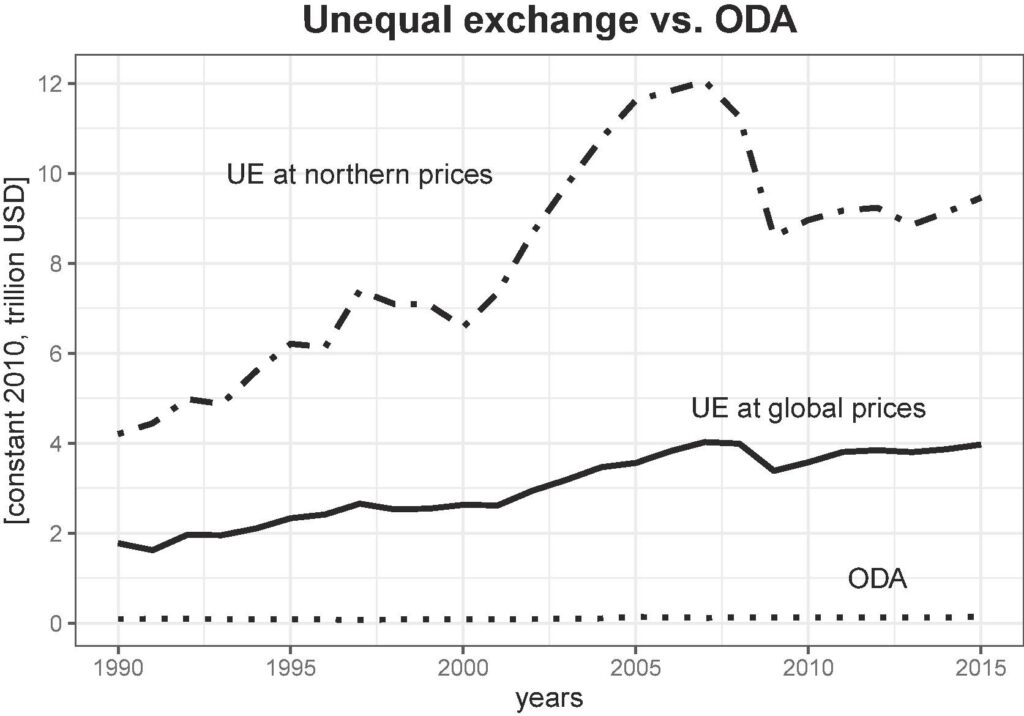

Ad esempio, riprendendo la tabella precedente, se nel 2015 630 milioni di anni-persona di lavoro sono stati drenati dal Sud del mondo, e questo lavoro è stato valutato al prezzo medio del Nord (diciamo 30.000 dollari/anno28 ), da solo rappresenterebbe 18.900 miliardi di dollari. Questa possibilità di quantificazione offerta dall’EIE apre la porta a confronti che possono mettere in luce le contraddizioni dell’estrattivismo. La tabella che segue mette a confronto i trasferimenti di valore derivanti dallo scambio ecologico ineguale con gli importi dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS), aggiornando il confronto già proposto da Samir Amin.29

Quest’ultimo grafico mette a confronto gli importi del drenaggio legato allo scambio ineguale, espressi in prezzi del Nord, in prezzi mondiali, con gli importi ricevuti dal Sud sotto forma di aiuto pubblico allo sviluppo. Il divario è impressionante: nel 2015, i trasferimenti netti per scambio ineguale superavano di oltre 30 volte gli importi dell’aiuto allo sviluppo.30

È quindi importante notare a questo punto, che la teoria dello scambio ecologico ineguale si radica esplicitamente nella storia delle teorizzazioni dell’imperialismo, in particolare sulla scia di un approccio strutturale all’imperialismo come è stato sviluppato da Samir Amin. Permette anche di rendere più concreto il calcolo del drenaggio che ha proposto passando prima per unità fisiche. C’è quindi una continuità teorica tra questa teoria molto importante nell’economia ecologica contemporanea e la teoria dell’imperialismo.

Questa continuità non è quindi solo teorica perché la dimostrazione di questa appropriazione materiale e monetaria, ci mostra l’imperialismo nelle sue strutture materiali di questo scambio ecologico ineguale. Anche la lotta contro l’imperialismo porta a tematizzare la questione ecologica attraverso questi flussi di materia che sono appropriati dal Nord. “Come fermare questo saccheggio materiale ed energetico?” deve essere una questione centrale per gli attivisti anti-imperialisti, in particolare nel Nord Globale. Da questo punto di vista, l’industria petrolifera è un eccellente esempio di questa appropriazione e della distruzione ambientale che essa semina.

È quindi indispensabile comprendere le devastazioni ecologiche come il risultato di questo processo di accaparramento materiale ed energetico descritto sotto la categoria di scambio ecologico ineguale. È stato spesso detto che l’ecologia era un’ideologia del Nord Globale, soprattutto dalla fase del movimento clima, molto potente nei paesi scandinavi. La risposta a questa accusa è stata spesso di mostrare che ci sono movimenti ambientalisti nel Sud Globale. Questo è assolutamente vero. Ma da un punto di vista oggettivo, se si prende l’ecologia come un problema planetario, è proprio dal lato dell’imperialismo come forma di accumulazione capitalistica su scala planetaria che bisogna cercare le strategie d’azione. Da questo punto di vista, la svolta pro-palestinese di Greta Thunberg o la partecipazione dei Soulèvements de la terre alla coalizione guerra alla guerra denotano la rilevanza teorica e politica di questi riavvicinamenti.

Criticità, guerra e decarbonizzazione: un nuovo estrattivismo?

In quest’ultima parte cercheremo di analizzare la fase in gestazione nel Nord Globale, in particolare in Europa. La congiuntura è particolarmente instabile e l’esercizio è particolarmente difficile: dobbiamo analizzare il modo in cui si sta riorganizzando l’estrativismo, tenendo conto di questa volatilità. Analizzeremo le disposizioni politiche adottate a questo riguardo, a livello europeo. Da un punto di vista teorico, dopo aver introdotto brevemente la nozione di scambio ecologico ineguale, evocheremo una delle idee importanti provenienti dagli studi sull’estrattivismo, il security sustainability nexus teorizzato da Théa Riofrancos31, cioè l’uso del motivo ecologico per consentire la sicurezza economica, e la fusione di questi due campi. Questo nesso sicurezza-sostenibilità indica l’articolazione strategica tra la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali critici, in particolare il litio, e gli impegni di sostenibilità ecologica e sociale nel quadro della transizione energetica. Questo concetto mette in luce la tensione tra logiche geopolitiche di controllo e di autonomia materiale – spesso associate a una rilocalizzazione estrattiva nel Nord globale – ed esigenze normative di giustizia ambientale. Sottolinea così che la ricerca della sicurezza può strumentalizzare o diluire i principi di sostenibilità, rivelando le contraddizioni inerenti alle politiche tecno-industriali «verdi».

Abbiamo ricollocato la questione dell’estrattivismo all’interno di uno scambio ecologico ineguale. Tuttavia, è necessario comprendere le specificità dell’attuale situazione dell’estrativismo e la nuova fase di accumulazione che ad esso corrisponde. Infatti, le fasi della storia del capitalismo sono caratterizzate soprattutto da flussi metabolici diversi, cioè da diverse organizzazioni politiche, spaziali e temporali della circolazione della materia e dell’energia. Per esempio, la fase neoliberale in Francia è stata caratterizzata da un’esternalizzazione quasi totale dell’estrazione al di fuori delle frontiere nazionali32.

Al contrario, la fase che si apre con la transizione energetica rimette in discussione questa regolazione dei flussi di materie poiché l’estrazione minerale di nuove materie diventa indispensabile alla nuova fase di accumulazione di capitale (quella che si apre in particolare con il passaggio dai veicoli termici ai veicoli elettrici). Inoltre, il controllo di tecnologie chiave da parte dei concorrenti degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale – in particolare la Cina che dispone di catene di produzione integrate di queste nuove tecnologie – provoca il ritorno delle politiche protezionistiche annunciate da Trump, di un’apparente reintegrazione dell’estrazione nello spazio europeo.

Qual è la differenza tra metalli “rari”, “critici” e “strategici”? La rarità è uno stato geologico: indica la piccola quantità di questo metallo sulla Terra. La criticità di un metallo dipende da due fattori: da una parte le proprietà eccezionali del metallo, e d’altra parte i rischi che i problemi di approvvigionamento potrebbero gravare su settori industriali o sull’economia nazionale. Infine, un metallo è detto strategico quando “è indispensabile alla politica di uno Stato, alla sua difesa, alla sua politica energetica33 o a quella di un attore industriale specifico (esempio: metalli per la transizione energetica)” – si tratta quindi di un tipo particolare di criticità.

È importante notare che questa tipologia riguarda in particolare la Francia e che dovremo usare il termine materiali critici o metalli critici per affrontare questo problema, ad esempio nel quadro europeo.

La politica europea: il Critical Raw Material Act.

Il quadro legale in cui si inserisce questa politica in Europa è il Critical Raw Material Act (CRM Act). Il CRM Act è la direttiva europea che spiega il rilancio del settore minerario in Francia e in Europa. È evidente che questa disposizione è una risposta alla politica commerciale americana che incoraggia a non esportare i metalli critici. L’idea alla base del Critical Raw material Act è che le materie prime critiche sono indispensabili per l’economia dell’Unione Europea (UE) e formano un ampio set di tecnologie necessarie ai settori strategici: energie rinnovabili, digitale, spazio e – last but not least – la difesa. La legge sulle materie prime critiche dovrebbe garantire all’UE un accesso sicuro e sostenibile a queste materie prime cruciali, consentendo all’Europa di raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali per il 2030. Questa disposizione legale è motivata dall’incrocio di due rischi: Il primo rischio invocato è climatico (in vista della transizione ecologica).

In effetti, il rischio di approvvigionamento di queste materie prime esiste, a causa della scarsa produzione europea. In effetti, la Cina è uno dei giganti nel mercato mondiale del litio grezzo, ma anche di altri metalli, così come della produzione di batterie agli ioni di litio. La Cina rischia così di privilegiare la produzione sul proprio suolo, e quindi di non esportare i suoi materiali, spezzando le catene del valore su cui si basa l’economia e la produzione europea.

Nel contesto del mercato mondiale del litio, la Commissione europea ha proposto questo testo di legge che si presenta come “una risposta globale a queste sfide che poggerà sulla forza del mercato unico. Grazie a questa legge, l’UE garantirà catene del valore solide, resilienti e sostenibili per le materie prime essenziali. La proposta di regolamento rafforzerà tutte le fasi della catena del valore delle materie prime critiche in Europa, diversificando le importazioni dall’UE per ridurre le dipendenze strategiche, migliorerà la capacità dell’UE di monitorare e ridurre i rischi di interruzioni nell’approvvigionamento di materie prime essenziali, promuovendo nel contempo la circolarità e la sostenibilità.”

Quindi, gli atteggiamenti protezionistici di controllo delle catene di approvvigionamento non hanno aspettato l’arrivo di Trump. Questa azione è descritta dalla Commissione europea come l’estensione del Green Deal Act e del Net Zero Industry Act34 volto a incrementare la produzione di “tecnologie strategiche”. È importante sottolineare che non sono solo le tecnologie “verdi” a essere prese in considerazione, ma anche il digitale, la difesa e il settore spaziale. Parlare di capitalismo verde è innanzitutto ideologico. Tuttavia, bisogna essere sensibili allo sviluppo della situazione di crisi del neoliberalismo che apre la strada ad un altro regime di accumulazione.

Infatti, non solo si fa di tutto per continuare l’estrazione delle risorse fossili ma le tecnologie decisive di questo ciclo non sono soprattutto verdi. Da questo punto di vista, l’ecologia di guerra che alcuni auspicavano è lontana dalle sue pretese pacifiche originarie.35 Con ogni probabilità lascerà il ricordo di un populismo che ha lo scopo di accelerare l’associazione delle frange imperialiste della sinistra a un progetto di ri-militarizzazione globale. In concreto, il Critical Raw Material Act stabilisce criteri per l’intera catena del valore strategico delle materie prime e per la diversificazione degli approvvigionamenti dell’UE.

-Almeno il 10% del consumo annuo dell’UE deve provenire dall’UE per l’estrazione.

-Almeno il 40% del consumo annuo dell’UE deve provenire dall’UE per la trasformazione.

-Almeno il 15% del consumo annuo dell’UE deve provenire dall’UE per essere riciclato.

-Il consumo annuo dell’UE da un solo paese terzo non deve superare il 65%.

In effetti, questa legge ha obiettivi che sono decisamente contraddittori. Si tratta, da un lato, di semplificare le procedure per i permessi di esplorazione e di sfruttamento delle miniere e, dall’altro, di mantenere “elevati standard sociali e ambientali”. Si tratta in particolare di ridurre i tempi di ottenimento delle licenze per le società minerarie. Si può notare che in Francia, la legge di “semplificazione della vita economica” ha lo stesso scopo, vale a dire quello di facilitare l’implementazione dei progetti ignorando il dibattito pubblico. La legge istituisce un sistema di monitoraggio per monitorare la catena di approvvigionamento delle materie prime essenziali e condurre prove di stress. Coordina anche la costituzione di riserve strategiche e impone obblighi di preparazione al rischio alle grandi imprese coinvolte nella produzione di tecnologie strategiche.

I Paesi membri dell’Unione europea si impegnano a migliorare la raccolta dei rifiuti contenenti materie prime essenziali e a garantirne il riciclaggio in materie prime secondarie critiche. Dovranno anche esaminare, in collaborazione con gli attori privati, il potenziale di recupero delle materie prime critiche dai rifiuti estrattivi. Per promuovere il riciclo su larga scala dei magneti permanenti, la legislazione stabilisce i criteri di riciclabilità e contenuto riciclato. Inoltre, conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative all’impronta ambientale delle materie prime critiche soggette a diverse garanzie. Queste misure dovrebbero contribuire ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche nel mercato dell’UE, consentendo così ai consumatori di fare scelte informate sui prodotti contenenti tali materie prime. Per quanto riguarda il litio, l’efficacia di tali misure può essere ampiamente messa in dubbio nella misura in cui il riciclaggio di questo elemento chimico non esiste attualmente in nessuno Stato membro dell’Unione europea: quasi tutte le capacità di riciclaggio industriale si trovano in Cina.

Il commercio internazionale svolge un ruolo cruciale nel sostenere la produzione mondiale e nel garantire la diversificazione dell’offerta. Le iniziative dell’Unione Europea consistono in: Stabilire un “club” di materie prime critiche aperto a tutti i paesi interessati per rafforzare le catene di approvvigionamento globali.

-Utilizzare gli accordi commerciali per garantire e ampliare il commercio di materie prime critiche.

-Ampliare la rete di partenariati strategici dell’UE adottando un approccio incentrato sulla catena del valore e una forte dimensione di sostenibilità.

-Sfruttare il gateway globale per creare infrastrutture flessibili e robuste a sostegno dell’implementazione di progetti lungo la catena del valore delle materie prime e favorire la connettività.

-Collaborare con gli Stati membri dell’UE per istituire uno strumento di credito all’esportazione dell’UE al fine di ridurre i rischi connessi agli investimenti esteri.

Combattere le pratiche commerciali sleali legate alle materie prime e rafforzare l’applicazione della legge. Per garantire un coordinamento globale, il progetto propone la creazione di un Comitato europeo delle materie prime critiche, composto da paesi membri dell’UE e dalla Commissione, con il compito di consigliare e coordinare l’attuazione delle misure previste dal progetto e discutere i partenariati strategici dell’UE con i paesi terzi. Il CRM act è chiaramente collegato alle crescenti tensioni geopolitiche e più in generale alla disorganizzazione multifattoriale delle catene di produzione, che si tratti di perturbazioni legate a problemi climatici, a intemperie climatiche o a conflitti geopolitici. Attualmente, in questo caso, l’approvvigionamento di materie prime minerali è interrotto dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dagli intensi scontri nella regione del Donbass, importante centro minerario in Europa, ma anche da altri conflitti come il blocco houthi dello stretto di Bab-el-Mandeb. Questo è il motivo per cui questa legge è stata presentata da Van der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2022.

“L’attività mineraria sostenibile può e dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, molti paesi in via di sviluppo – soprattutto in Africa – non sono riusciti a mettere le risorse che abbondano al servizio di una crescita sostenibile e inclusiva, spesso a causa di problemi di governance legati ai quadri normativi o alla fiscalità. Migliorare la governance e la trasparenza, nonché il clima per gli scambi e gli investimenti nel settore delle materie prime è essenziale per raggiungere una crescita inclusiva e uno sviluppo sostenibile nei paesi ricchi di risorse. Grazie alle sue politiche di sviluppo e al partenariato con i paesi in via di sviluppo, l’UE può svolgere un ruolo cruciale a tale riguardo, creando situazioni vantaggiose per tutti, in cui i paesi sviluppati e in via di sviluppo godono di un’offerta sostenibile di materie prime e metteno le risorse finanziarie interne derivanti dal settore minerario al servizio dello sviluppo sostenibile per sostenere obiettivi strategici per la crescita inclusiva e la lotta contro la povertà.”36

Il testo del 2022 non si limita a combinare l’ecologizzazione dell’economia e la sua riorganizzazione per far fronte ai principali conflitti geopolitici, i due sono assolutamente indissociabili. Questo è il motivo per cui, al di là delle questioni relative all’accesso alle materie prime, questo testo fa parte del Green Deal Industrial Plan.

Il Green Deal Industrial Plan è innanzitutto un piano d’investimento nel settore delle tecnologie energetiche pulite che si inserisce in una fase di conflitti energetici in ripresa:

“L’UE ha anche dimostrato come la transizione verde possa rafforzare la competitività. Il graduale abbandono dei combustibili fossili russi ha accelerato una nuova rivoluzione industriale volta a porre fine all’era dei combustibili fossili. Un’ampia gamma di nuove tecnologie net zero è in fase di sviluppo e distribuzione in tutta la nostra economia: nei trasporti, negli edifici, nella manifattura, nell’energia e persino creando mercati completamente nuovi. Il nostro ecosistema net-zero ha rappresentato oltre 100 miliardi di euro nel 2021, ovvero un valore doppio rispetto al 2020.”

Conclusioni

In questa congettura, i fronti di lotte ecologiste e antimperialiste si uniscono più che mai. Tuttavia, come ha già sottolineato Martin Arboleda nel suo libro Planetary Mine, è indispensabile uscire dal nazionalismo metodologico per studiare le miniere e, aggiungeremmo, anche allontanarsi da approcci esclusivamente locali per lottare contro lo sfruttamento di queste risorse da parte degli oligopoli capitalisti e il loro assorbimento nel settore degli armamenti. Senza una prospettiva antimperialista, anche le lotte anti-estrattive più determinate sono impotenti perché dal punto di vista dei capitalisti non fanno altro che ridurre il vantaggio comparativo di una miniera su un’altra. Bisogna quindi rimettere al centro la questione del controllo popolare, della struttura dell’economia. Una delle prospettive utili per questo sarebbe quella di creare alleanze lungo le catene del valore globali, concentrandosi sui settori critici che Lenin chiamava «le altezze strategiche» dell’economia.37

Così per Lenin, non si tratta di controllare immediatamente tutto l’apparato industriale russo e poi sovietico, ma di arrivare a questo controllo attraverso l’elettrificazione. Da qui lo slogan “Socialismo = Soviet + Elettricità”! Più che un mito progressista, anche questo slogan è innegabilmente denigrante, si tratta di pensare non solo la presa del potere politico ma anche il controllo sul metabolismo – qui energetico. Come ricorda Toni Negri commentando questa parola d’ordine: “non può esserci rivoluzione sociale senza una base materiale adeguata che possa sostenerla. Ciò significa che ogni proposta politica che mira alla sovversione del sistema capitalista, della sua figura politica e dello stile di vita esistente, se non è allo stesso tempo portatrice di un progetto di trasformazione del modo di produzione adeguato, è falsamente rivoluzionaria.”38

I problemi di trasformazione della base materiale ed energetica sono molto più complessi perché interconnessi a livello mondiale e con variabili da prendere in considerazione, immense, alla misura dell’ordine delle crisi planetarie. Tuttavia, le nostre capacità in termini statistici e computazionali sono incommensurabili a quelle del periodo della rivoluzione russa e del Piano di stato per l’elettrificazione della Russia. Il problema è dunque quello delle coalizioni o alleanze pronte a mobilitare queste forme di sapere che superano il livello locale per sviluppare una pianificazione che sia allo stesso tempo una scienza della distruzione del modo di produzione capitalista ma anche il motore della socializzazione. È anche molto importante cogliere dove si trovano questi colli di bottiglia, sia in un magazzino logistico o nello stretto di Bab-el-Mandeb per costruire le nostre strategie al di là degli effetti superficiali.

Note:

- Economista, insegnante e ricercatore ecuadoriano. Ex presidente dell’Assemblea nazionale costituente ecuadoriana, ex ministro dell’Energia e delle Miniere (2007) e candidato alla presidenza della Repubblica nel 2013, per l’Unità plurinazionale delle sinistre. Alberto Acosta. “Estrattivismo e neoestrattivismo: due facce della stessa maledizione”. Oltre lo sviluppo, 2013, pag. 61 ↩︎

- Celia Izoard. La corsa mineraria del XXI secolo. Indagare i metalli nell’era della transizione. Parigi, Éditions de La Découverte, 2022. ↩︎

- Viene in mente “L’Eurocentrisme” di Samir Amin. Paris, Anthropos, 1988, che propone di rileggere lo sviluppo del modo di produzione capitalistico osservando il carattere decisivo delle periferie. ↩︎

- Sul rapporto simbiotico tra i materiali si veda il recente libro di Jean-Baptiste Fressoz. Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie. Parigi, Seuil, 2023. ↩︎

- CNUCED, State of Commodity Dependence, 2021. ↩︎

- Si veda il rapporto dell’AIE: https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2023/introduction e l’analisi di Ysé in Strike: https://www.strike.party/articles/comprendre-le-march%C3%A9-mondial-du-lithium-faire-front-contre-la-bagnole. ↩︎

- David Ricardo, Principi di economia politica e di tassazione, traduzione francese, Parigi, GF Flammarion, 1992 [edizione originale: 1817] Capitolo II ↩︎

- Il costo opportunità è il valore di ciò a cui si rinuncia scegliendo un’opzione piuttosto che un’altra. In altre parole, è il potenziale beneficio perso (finanziario o di altro tipo) per non aver scelto la migliore alternativa disponibile. ↩︎

- Il termine deriva dalla stampa liberale inglese, vedi “The Dutch Disease”. The Economist, 26 novembre 1977. ↩︎

- Jagdish Bhagwati. “Immiserizing Growth: A Geometrical Note”. The Review of Economic Studies, vol. 25, no 3, 1958, p. 201–205. ↩︎

- Per una dimostrazione empirica e teorica molto più dettagliata dell’invalidità di queste categorie, si veda Alfredo Saad-Filho e John Weeks. “Curses, Diseases and Other Resource Confusions”. The Journal of International Development, vol. 25, n. 8, 2013, pp. 1123-1138. ↩︎

- Rosa Luxemburg. L’accumulazione del capitale. Marsiglia, Agone, 2019. [Edizione originale: 1913] capitolo 31 ↩︎

- Leon Trotsky. Storia della rivoluzione russa. Parigi, Éditions du Seuil, 1963. Vol. 1, Capitolo 1 ↩︎

- Si veda Ernest Mandel. La terza età del capitalismo. Parigi, 10/18, 1972, capitolo 3. ↩︎

- Per i dettagli si veda Jason Hickel, Dylan Sullivan e Huzaifa Zoomkawala. “Saccheggio nell’era postcoloniale: Quantificare il drenaggio dal Sud globale attraverso lo scambio ineguale, 1960-2018”. New Political Economy, vol. 26, n. 6, 2021, pagg. 1030-1047. ↩︎

- A. Emmanuel citato in Christian Palloix. “Imperialismo e commercio internazionale”. L’Homme et la Société, n. 12, 1969. ↩︎

- Günter Köhler. “Estimating Unequal Exchange: Sub-Saharan Africa to the World”. Springer Books, 2023, p. 297–315. ↩︎

- Per maggiori informazioni, visitare il sito https://wsarch.ucr.edu/archive/papers/kohler/kohler3.htm ↩︎

- Si veda il capitolo “Dalla specializzazione alla dipendenza” in Samir Amin. Le Développement inégal. Parigi, Éditions de Minuit, 1973. ↩︎

- Vedi per esempio István Mészáros. “L’unica economia possibile”. Monthly Review, vol. 58, n. 11, aprile 2007. https://monthlyreview.org/2007/04/01/the-only-viable-economy/. ↩︎

- Karl Marx. Il Capitale, Libro I, Capitolo 7, Sezione 1, Parigi, Éditions sociales, 1983. ↩︎

- István Mészáros. The Challenge and Burden of Historical Time: Socialism in the Twenty-First Century. New York, Monthly Review Press, 2008. ↩︎

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

Altri Mondi / Altri ModicapitalismoCRISI CLIMATICAECOLOGIAESTRATTIVISMOguerraimperialismostrike