Chile despertó: storia e prospettive di un’insurrezione popolare

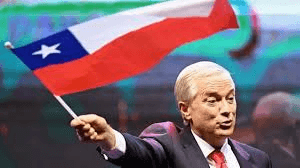

Domenica prossima, il 19 dicembre, il Cile decide il suo futuro: i due candidati al ballottaggio in queste elezioni politiche si contendono infatti non solo la presidenza ma un modello di Paese e di governo. Gabriel Boric e José Antonio Kast, rappresentano i due estremi della politica istituzionale cilena, la traiettoria del primo viene dal movimento studentesco e si consolida con la creazione del Frente Amplio, il secondo si definisce pinochetista e raccoglie i consensi dell’ala più conservatrice e nelle zone rurali. La polarizzazione politica non potrebbe essere più marcata, ma diversi segnali dicono che non lo è altrettanto al livello della società civile, che continua a partecipare poco alle urne (meno del 50% al primo turno) e non ha mostrato un alto livello di interesse per queste presidenziali. Che cosa sta succedendo in Cile? Che cosa è rimasto del profondo movimento di rivolta che ha scosso il Paese intero per mesi dopo il 18 ottobre 2019, in che clima politico si muoverà il lavoro della Convenzione Costituzionale nei prossimi mesi, come si stanno riorganizzando le forze sociali e politiche di fronte al nuovo mandato presidenziale?

Per leggere lo scenario attuale e poter interpretare in profondità il risultato che uscirà dalle urne domenica, proponiamo un testo di approfondimento sulle ragioni storiche e le caratteristiche della enorme rivolta sociale emersa tra ottobre 2019 e marzo 2020. Confidiamo che quest’analisi interpretativa, scritta un anno fa, sia ancora attuale per comprendere i fattori dell’incredibile laboratorio sociale che continua ad essere il Cile contemporaneo (Susanna De Guio e Alessandro Peregalli).

Di Alessandro Peregalli e Susanna De Guio, da Guerra Civile Globale. Fratture sociali del terzo millennio (a cura di Sandro Moiso) da L’America Latina

Dopo un anno di intense proteste, attraversato dalla pandemia del Covid-19, il 25 ottobre 2020 la popolazione cilena ha deciso via plebiscito di smantellare la Costituzione nazionale, approvata nel 1980 durante la dittatura di Pinochet e pilastro fondamentale del primo e più feroce laboratorio neoliberista al mondo. La votazione prevedeva due quesiti: nel primo, riguardante la volontà o meno di cambiare la Costituzione vigente, ha vinto il sì con il 78,3% dei voti, superando le già alte aspettative date dai sondaggi. Il secondo determinava il tipo di organismo deputato a redigere la nuova Costituzione: la scelta era tra una “costituente mista” eletta per metà dalla cittadinanza e per l’altra metà dal parlamento tra i suoi membri, e una “convenzione costituente” composta interamente da rappresentanti della società civile. Questa seconda opzione ha vinto con il 78.9% dei voti, a conferma della completa sfiducia nella classe politica che si è espressa nelle piazze di tutto il Cile nell’ultimo anno.

La schiacciante vittoria del voto “apruebo”, che dice sì al cambio costituzionale, mostra la vitalità di un movimento che ha rivendicato come una conquista propria il plebiscito, nonostante i numerosi campanelli d’allarme che ha suscitato la sua gestazione, attraverso la firma dell’Accordo per la Pace Sociale e la Nuova Costituzione, il 15 novembre 2019. In quel momento, pur avendo strappato al governo la possibilità di riscrivere la carta costituzionale da zero, lasciava l’amaro in bocca l’evidente tentativo dell’esecutivo e della borghesian di adottare il cammino costituente per incatenare la protesta sociale a un’agenda e un calendario istituzionali. Allo stesso tempo, è innegabile che la fine della Costituzione di Pinochet segni un passo in avanti formidabile nella lotta di classe, femminista e anticoloniale del popolo cileno, un passo che sarebbe stato impensabile senza la straordinaria ribellione sociale scoppiata il 18 ottobre del 2019 e che nei giorni e mesi successivi, al costo di decine di morti, centinaia di mutilati e migliaia di prigionieri politici, ha gettato nel panico le classi dominanti cilene.

Una caratteristica che salta all’occhio di questa rivolta è la capacità da parte di un corpo collettivo estremamente eterogeneo e storicamente sfibrato da decenni di esperimento sociale neoliberale di politicizzare la carica rivendicativa dispersa e di ricomporre il mosaico delle frustrazioni sociali intorno a un unico obiettivo: il capitalismo, e il suo correlato neoliberale.

“Non sono 30 pesos, sono 30 anni”, è stato uno dei primi slogan apparsi nelle piazze, che puntava il dito contro una democrazia falsa, sequestrata dall’esercito e da un’oligarchia economica cresciuta sotto Pinochet e consolidata a partire dal 1990, in un regime formalmente democratico. “Non sono sono 30 pesos, sono 500 anni”, hanno rilanciato dal popolo mapuche alludendo alla “lunga notte” del dominio e della sopraffazione coloniale, capitalista e patriarcale.

In pochissimi giorni, dopo l’incendio di Santiago del 18 ottobre, la rivolta si è estesa a tutto il territorio nazionale con un’intensità e una partecipazione inedita. Alle lotte già presenti nel paese da oltre un decennio si è unita la rabbia e la frustrazione di un’ampia fetta della popolazione non attivista, ma che ha sperimentato per anni sulla propria pelle la necessità di cambiare tutto il sistema economico e politico per poter migliorare la propria condizione, e che è scesa in piazza con la precisa determinazione di distruggere il Cile neoliberale per poterlo sostituire con un altro modello di società. Non è casuale che il primo obiettivo di questa soggettività ancora in formazione sia stato la richiesta di una nuova assemblea costituente che rifondasse il paese. Perché la Costituzione cilena del 1980 non solo rappresenta il caso, piuttosto anomalo, di una carta promossa da una dittatura genocida e trapassata senza colpo ferire al simulacro di democrazia che le è seguito, ma mostra anche il tentativo cosciente e ambizioso di creare le condizioni e le costrizioni legali per la formazione di una società neoliberale a 360 gradi. È per questo che è necessario, per comprendere il Cile di oggi, tornare a Pinochet, alla repressionegenocida del suo regime dittatoriale e al laboratorio sociale estremo dei suoi diciassette anni di governo.

La dittatura alla base del modello

Quando l’11 settembre 1973 l’aviazione cilena bombardò il palazzo presidenziale della Moneda non venne solo inaugurata l’ennesima dittatura militare in America Latina; cominciò un laboratorio sociale chirurgico, volto a estirpare lo spettro della “via cilena al socialismo”. Nei tre anni precedenti, infatti, il paese aveva vissuto un inedito esperimento di trasformazione socialista a partire da un “doppio potere”. Il primo era costituito dal governo dell’Unidad Popular, che sotto la guida del socialista Salvador Allende in tre anni aveva nazionalizzato senza indennizzo le riserve di rame, ferro, salnitro e carbone detenute da imprese statunitensi, portato sotto il controllo statale le banche e il commercio estero oltre a progettare la nazionalizzazione di un ampio ventaglio di altri settori strategici, radicalizzare la riforma agraria del governo precedente con la redistribuzione di più di 6 milioni di ettari di terra e mettere in campo avanzate politiche sociali e di aumento salariale. Dall’altro lato, una spinta in avanti formidabile veniva dai movimenti popolari, sia quelli aderenti alla piattaforma governativa sia quelli indipendenti o critici, com’era il caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), che radicalizzavano enormemente le conquiste sociali, promuovendo ulteriori occupazioni di terre e di fabbriche (i cosiddetti “cordoni industriali”), l’autogestione produttiva, l’istituzione di consigli comunali e contadini e la distribuzione auto-organizzata di alimenti contro il lungo lockdown del patronato e delle imprese di trasporto realizzato per sabotare il governo. Debellare dalla memoria collettiva di un intero popolo una tale esperienza di potere popolare richiedeva in primo luogo un’operazione emblematica di terrorismo di Stato, una terapia dello shock, per riprendere l’espressione di Naomi Klein.

Nei giorni successivi al colpo di Stato, la neo-insediata giunta militare guidata dal generale Augusto Pinochet lanciò una carovana della morte, in cui l’esercito percorse il paese assassinando militanti di sinistra schedati nelle sue liste di proscrizione. Senza considerare la scrupolosa macchina di terrore e morte progettata dal governo militare, senza rendere conto della tabula rasa di migliaia di soggettività ribelli e in forte slancio emancipatorio di colpo psicologicamente annichilite o fisicamente massacrate dalle guardie di Pinochet, non si può comprendere appieno il successo dell’esperimento “biopolitico” dei suoi 17 anni di governo e dei 30 successivi, che hanno portato alla creazione del più ambizioso progetto di società neoliberale.1

Il programma di governo che Pinochet adottò a partire dal 1975 era stato elaborato da un gruppo di giovani economisti conosciuti come “Chicago Boys”, formatisi presso la facoltà di Economia dell’università di Chicago, sotto la supervisione di Milton Friedman. Il loro Programma di Sviluppo Economico (detto El Ladrillo, per la forma del libretto che ricordava quella di una mattonella), era stato proposto già nel 1969 al candidato del Partido Nacional Jorge Alessandri. Esso prevedeva misure drastiche e immediate come l’apertura totale del mercato dei capitali e l’annullamento della riforma agraria. Dopo che Alessandri venne sconfitto da Allende alle elezioni del 1970, il programma del Ladrillo fu inizialmente abbandonato, ma a inizio 1973ricominciò a circolare tra i politici di opposizione. Quando l’Unidad Popular tornò a vincere alle elezioni parlamentari, al nucleo del Ladrillo, che già stringeva vincoli con le Forze Armate, si unì un gruppo di economisti democristiani ordoliberali che arricchirono il programma con le proposte di politiche sociali compensative in linea con la cosiddetta “economia sociale di mercato”.2 Ne risultò un progetto da realizzare in due tappe. Nella prima era necessario distruggere il modello economico precedente basato sulla creazione di un’industria nazionale e sull’estensione di diritti sociali universali, in nome di una matrice economica dipendente dall’esportazione di prodotti naturali, in primo luogo il rame ma anche oro, salmone, frutta e legname. Nella seconda bisognava porre le basi per la costruzione di un nuovo Stato, nient’affatto “minimo”, come vorrebbe la vulgata sul neoliberismo, ma fortemente attivo e “sussidiario”, al servizio del capitale, diretto a favorire l’apertura dei mercati e l’accumulazione privata. Poste le basi per questo Stato sussidiario, e incardinata la sua struttura normativa a un rigido quadro costituzionale, la funzione storica della dittatura poteva darsi per terminata e una nuova democrazia “ristretta” poteva raccoglierne l’eredità.

Un primo drastico ambito di intervento legislativo del regime di Pinochet fu la contro-riforma agraria, il cui obiettivo non era restituire le terre agli antichi latifondisti ma creare le condizioni per lo sviluppo di una nuova classe capitalista agricola orientata all’esportazione. Contemporaneamente, gli incentivi pubblici all’esportazione e la fine della politica di protezione della produzione e della domanda interna provocarono una drastica riduzione della capacità industriale del paese, che crollò del 25% nei primi dieci anni di dittatura, con la chiusura di 5.000 fabbriche e la perdita di 150.000 posti di lavoro.3 La classe operaia venne poi attaccata con una nuova riforma lavorativa, il cosiddetto Código Laboral, che consentì i licenziamenti senza giusta causa, inaugurò modalità contrattuali flessibili e precarie, proibì gli scioperi nel servizio pubblico, la creazione di sindacati di categoria e le forme di negoziato collettive e consentì l’assunzione di nuovi lavoratori per sostituire chi scioperava. Il Código mise anche fine alla giustizia del lavoro: da allora in poi si iniziarono a considerare i conflitti legali sul lavoro come conflitti non tra impresa e lavoratore ma tra individui eguali, in base alla teoria neoliberale del capitale umano secondo la quale ogni cittadino è, in quanto tale, un’impresa. Da un punto di vista macroeconomico, venne imposta l’autonomia della banca centrale, la completa liberalizzazione dei tassi di cambio e dei prezzi e un’apertura generalizzata al capitale straniero, ma non vennero privatizzati i settori strategici, primo tra i quali il rame, che rimase in mano alla compagnia statale CODELCO, che destinò un 10% dei propri ricavi alle Forze Armate. Vennero invece privatizzate le risorse idriche, attraverso una legislazione presente ancora oggi e che non è mai stata eguagliata in termini di mercantilizzazione di un bene comune fondamentale come l’acqua. In Cile infatti il Código de Agua del 1981 non solo consente la privatizzazione della fornitura di servizi idrici, ma ha distribuito gratuitamente diritti di sfruttamento di fonti d’acqua a beneficio di privati.4

Questo ampio sistema di riforme venne incardinato alla nuova carta costituzionale, approvata nel 1980. In essa vennero anche poste le basi del cosiddetto “Stato sussidiario”, che delegava la gestione del welfare ai grandi monopoli privati, assumendosi tuttavia i costi sociali attraverso sussidi a questi ultimi e politiche assistenziali minime per la popolazione più povera. Il principio-guida era che l’individuo potesse decidere liberamente a quali servizi di welfare accedere, anche se ovviamente tale “libertà” era condizionata alla possibilità di pagarli. La sanità pubblica venne in parte privatizzata e in parte resa a pagamento e messa in competizione con il settore privato, sussidiato dallo Stato. Lo stesso avvenne nell’istruzione: sia le scuole pubbliche che quelle private ricevono infatti dallo Stato un finanziamento per numero di alunni, il che stimola la competizione tra le scuole per l’attrazione di studenti, in modo da garantirsi maggiori profitti. Anche la costruzione di case popolari venne promossa attraverso questa logica: la costruzione è affidata alle imprese immobiliari private e lo Stato è incaricato di fornire credito agli inquilini.5

Ma il fiore all’occhiello dello Stato sussidiario cileno è il sistema pensionistico: la dittatura stabilì il prelievo fiscale del 10% dei redditi di tutti i cittadini, ad eccezione di carabineros e Forze Armate, e lo passò in gestione a fondi pensioni privati chiamati AFP (Administradoras de Fundos de Pensión). Di norma, a fine carriera questi fondi forniscono pensioni inferiori al salario minimo, mentre lo Stato completa con introiti, comunque insufficienti, solo le pensioni più basse.

Questa Costituzione cilena pionieristica in termini di privatizzazione dei diritti e di incatenamento della logica statale all’accumulazione di capitale fu elaborata dal braccio destro di Pinochet, Jaime Guzmán. Forse un po’ in ritardo, la Storia ricompensò Guzmán dei suoi servigi il 1° aprile del 1991, a transizione democratica già formalmente avvenuta, quando due membri del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) lo giustiziarono fuori dall’Università Pontificia di Santiago.

La combinazione di queste trasformazioni economiche con la paura costante del dispotismo militare ebbero effetti devastanti sulla società cilena, generando una dispersione di quello spirito comunitario così vivace ai tempi dell’Unidad Popular, che venne sempre più sostituito dall’individualismo competitivo, dall’ossessione consumista e dalla depoliticizzazione, aspetti che si rafforzarono con il ritorno alla democrazia.

Quando nel 1982, in seguito alle politiche monetariste di Thatcher e Reagan e all’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve, scoppiò il default messicano e la crisi del debito pubblico in molti paesi del Terzo Mondo, l’economia cilena, ormai totalmente esposta alle scosse speculative nei mercati finanziari, subì un crollo. Il regime di Pinochet reagì con l’istituzione di una serie di sussidi sociali e assistenziali per attenuare la morsa della povertà, mostrando come anche nel più duro esperimento sociale neoliberale non mancano elementi redistributivi, a patto che siano vincolati all’espansione del consumo, del principio dell’auto-imprenditorialità e dello Stato sussidiario.

Nel cuore della crisi degli anni ‘80, vecchi e nuovi movimenti guerriglieri come il MIR, l’FPMR (emanazione del partito comunista poi resosi indipendente) e le Forze Ribelli e Popolari Lautaro (FRPL), di matrice libertaria, iniziarono un’attività di lotta armata, mentre poco a poco alcuni settori della società iniziarono a sfidare il terrorismo di Stato con manifestazioni di piazza per chiedere la fine della dittatura. Di fronte a uno scenario di estrema polarizzazione sociale, e in un contesto in cui altri paesi della regione come Argentina, Uruguay e Brasile già avevano iniziato un percorso di ritorno alla democrazia, il Partito Socialista (PS) abiurò l’esperienza politica di governo dell’Unidad Popular e iniziò un dialogo con la Democrazia Cristiana, che portò alla creazione dell’alleanza politica Concertación. Con il beneplacito degli Stati Uniti e l’intercessione della Chiesa Cattolica di papa Wojtyla vennero iniziate trattative con il regime per una transizione democratica che, con il plebiscito del 1988, decretò la fine della dittatura di Pinochet.

La transizione democratica e il risveglio delle lotte

La prospettiva che si delineò era quella di una transizione alla democrazia più tenue possibile, per offrire garanzie all’élite economica e all’esercito che nulla di sostanziale sarebbe cambiato. La stessa campagna elettorale, all’insegna dello slogan“La alegría ya viene”, prometteva un futuro più roseo per tutti, un futuro però di cui non si specificava alcun contenuto, né si rivendicava nessun tipo di riparazione delle brutali violazioni dei diritti umani commesse dalla dittatura. Prima di lasciare, non senza certe resistenze, la presidenza, Pinochet si assicurò che qualunque cambiamento alla Costituzione potesse essere realizzato solo con i due terzi dei voti in parlamento e che si stabilisse una legge elettorale iper-maggioritaria per rendere di fatto impossibile sfidare il duopolio tra la Concertación e la destra pinochetista verniciata di democratico, di cui l’attuale presidente Piñera è oggi il maggior rappresentante.

Nei quasi 30 anni che separano l’inizio dei governi “democratici” dalla ribellione di fine 2019, l’ingegneria sociale neoliberista cilena, e con essa la frontiera dello spossessamento, la mercantilizzazione dei diritti fondamentali e lo Stato sussidiario raggiunsero livelli molto più avanzati che in epoca di dittatura. Una realtà ancora più drammatica se si pensa che a portare avanti molte di queste politiche è stato lo stesso partito un tempo guidato da Allende. In alleanza con la Democrazia Cristiana, il Partito Radicale e altri partiti minori, il PS ha infatti governato ininterrottamente il Cile dal 1990 al 2010, e poi di nuovo dal 2014 al 2018 in una coalizione allargata ai comunisti.

Favorita dal contemporaneo crollo del socialismo reale, come in altre parti del mondo anche in Cile la sinistra socialdemocratica si pose negli anni ‘90 all’avanguardia del neoliberalismo. Le sue critiche alla dittatura furono sempre più ristrette agli aspetti repressivi di quest’ultima, mentre sempre più generalizzata era la convinzione che le ricette economiche di Pinochet fossero sostanzialmente giuste. Quest’idea venne rafforzata dalla percezione comune, tra le élite politico-economiche latinoamericane, che quello cileno fosse il “modello” da seguire, come dimostrano le politiche realizzate in quegli anni dai governi di Carlos Menem in Argentina, Carlos Salinas de Gortari in Messico e Fernando Henrique Cardoso in Brasile.

La fortissima attrazione di investimenti esteri in Cile e l’ondata di privatizzazioni, soprattutto in settori strategici come miniere e porti, permisero una prolungata stabilità macroeconomica, che nascondeva tuttavia una sempre maggiore dipendenza dalla vendita di materie prime, soprattutto rame, e un enorme indebitamento privato delle famiglie cilene. La combinazione dei buoni indici di crescita economica con la memoria recente della politica del terrore e la fabbricazione di una soggettività neoliberale lasciate dalla dittatura, la svolta neoliberista dei partiti progressisti e la promessa di “alegría” portata dal ritorno alla democrazia portarono ai livelli più bassi la spinta alla conflittualità sociale, con l’eccezione del popolo mapuche, che dalla fine degli anni ‘90, anche sulla spinta delle nuove ondate di ribellione indigene che accompagnarono e seguirono il levantamiento zapatista in Messico, cominciò una lotta di resistenza per rivendicare la propria identità culturale e l’autodeterminazione sui propri territori ancestrali. Contro di loro il governo della Concertación non esitò a realizzare e applicare una normativa antiterrorismo, allo stesso tempo in cui si impegnava internazionalmente per la liberazione di Pinochet, arrestato a Londra nel ‘98 dall’Interpol per ordine del giudice spagnolo Baltasar Garzón, che lo accusava di genocidio, terrorismo e tortura.

Negli anni Duemila la guida della Concertación passò dai democristiani, che avevano governato negli anni ‘90, ai socialisti, con l’elezione a presidente di Ricardo Lagos. Lungi dall’imprimere una seppur tiepida svolta a sinistra, quest’ultimo firmò i trattati di libero commercio con Stati Uniti e Unione Europea e rafforzò i principi dello Stato sussidiario con la finanziarizzazione del sistema universitario. Sostenendo il principio dell’ampliamento dell’accesso all’università, il governo si rifiutò di investire nell’università pubblica, ma finanziò il 25% della retta universitaria degli studenti che frequentavano le università private. Queste ultime, controllate fondamentalmente da quattro grandi gruppi economici, si espansero a dismisura, arrivando a raddoppiare il numero di matricole tra il 2005 e il 2016, facendo oltretutto la fortuna delle banche dalla cui emissione di credito dipende il “diritto” allo studio della gioventù cilena. Secondo l’OCSE, in termini comparativi il Cile è il paese con l’istruzione superiore più cara al mondo, che si sostiene solo attraverso l’accesso ai prestiti bancari. Un dramma, quello del debito privato, che raggiunge l’80% dei cittadini, mentre il 38% dei bilanci familiari sono destinati al pagamento di debiti e interessi, quasi un quarto della popolazione è insolvente e una porzione simile vive al di sotto della soglia di povertà. È in questo contesto di fondamentalismo neoliberale, di disuguaglianze profonde e di regime politico bloccato che la gioventù cilena ha portato avanti in anni recenti un ciclo di lotte inedito, al quale si sono uniti sempre più vasti settori sociali.

L’esplosione improvvisa della rivolta popolare nell’ottobre del 2019, infatti, a partire dalla protesta degli studenti per il rincaro del biglietto della metropolitana, e la sua immediata estensione ad altri settori sociali, così come la forza e la radicalità delle rivendicazioni, hanno colto di sorpresa la classe dirigente cilena, come un fulmine a ciel sereno arrivato a sconvolgere una società passiva e individualista, storicamente abituata a vivere all’interno delle strutture del modello liberale. Tuttavia, sebbene la forza e l’imprevedibilità della ribellione siano stata enorme, le sue avvisaglie si possono rintracciare nei 10-15 anni precedenti, che hanno visto un lento risveglio del movimento popolare.

Il settore sociale che più si è mobilitato è stato quello studentesco, che ha conosciuto una prima ondata nel 2006 con il movimento cosiddetto dei “pinguini”, chiamati così per via dell’aspetto dell’uniforme scolastica cilena. Iniziato contro l’aumento del costo della prova di accesso all’università e per richiedere la gratuità dei trasporti pubblici agli studenti, questo movimento ha presto messo in questione l’intera struttura dell’istruzione pubblica e privata cilena, registrando un’adesione di più di 600.000 studenti e portando all’occupazione di un centinaio di scuole. Nonostante alcune concessioni parziali, i pinguini non sono riusciti a intaccare il modello educativo del paese e hanno subito piuttosto una dura repressione da parte del governo socialista, il primo di Michelle Bachelet. Ma il movimento studentesco si è ripresentato in maniera ancor piú massiva nel 2011, questa volta con la partecipazione delle studentesse e degli studenti universitari e in breve di altri settori della società cilena. In quest’occasione le critiche e le rivendicazioni riguardavano fin dall’inizio il sistema educativo nel suo complesso, per il quale si chiedeva una completa gratuità, oltre che domande più generali come la fine dello Stato sussidiario e una nuova Costituzione. In quel momento il presidente era, come oggi, il leader conservatore Sebastián Piñera. La proposta di gratuità totale di istruzione e università è stata così inserita nel programma elettorale del centrosinistra per le elezioni successive, e la garanzia di una sua applicazione doveva essere l’inclusione nel patto di governo dell’ex Concertación, chiamata ora Nueva Mayoría, del Partito Comunista (PC), i cui quadri giovanili avevano avuto un ruolo importante nelle lotte.

Alle elezioni del 2013 la nuova coalizione progressista si è imposta di larga misura, riportando alla presidenza Bachelet, mentre un grande movimento di opinione ha spinto migliaia di cittadini a scrivere sulla scheda elettorale AC, iniziali di “Asamblea Constituyente”. Il governo Bachelet, tuttavia, ha ancora una volta frustrato le aspettative evitando qualsiasi tentativo di riforma costituzionale, realizzando riforme palliative piuttosto che politiche di riforma integrale del sistema educativo. Sul piano politico-elettorale immediato, il movimento del 2011 e il tradimento del governo Bachelet hanno portato alla creazione di un terzo polo elettorale alla sinistra dello spettro politico e, in qualche misura, dello stesso PC: il Frente Amplio (FA), nato dall’unione di una serie di nuovi partiti e movimenti nati dalle lotte universitarie e che alle elezioni del 2017 per un pugno di voti ha mancato il ballottaggio. Ma al di là dei cambiamenti sul piano elettorale, rivelatisi poi completamente insufficienti di fronte al collaborazionismo di pezzi del FA col governo nell’ambito della rivolta attuale, su un piano politico più generale i movimenti del 2006 e del 2011 hanno portato a un cambiamento profondo: la perdita della paura, utilizzata come modus governandi fin dal regime di Pinochet e la messa in questione dell’ordine neoliberale e dei suoi principi di fondo incardinati alla Costituzione.

Perdere la paura e mettere in discussione l’intero modello neoliberale sono stati ingredienti centrali anche di altre lotte nate parallelamente o sulla scia dei movimenti studenteschi. In primo luogo il movimento femminista, che dagli anni della transizione alla democrazia era indebolito e frammentato in un filone più filo-istituzionale e uno che più autonomo. La riconfigurazione profonda delle posizioni e dei repertori d’azione che ha attraversato il dibattito femminista negli anni seguenti, ha preso forza a partire dalla generazione più giovane, in consonanza con il movimento pinguino del 2006. Nel ciclo di lotte successivo, uno stimolo importante è stata l’esplosione femminista nel paese vicino: dal 2015 in Argentina è cresciuta una nuova ondata di proteste riunita sotto il nome di NiUnaMenos, che si è rapidamente resa internazionale dando inizio a un ciclo di lotte che si trova attualmente in pieno sviluppo. Lo sciopero internazionale delle donne del 19 ottobre 2016 è stato replicato in Cile con il coinvolgimento di più di 80.000 persone. Il 2017 è stato attraversato dal dibattito sul progetto di legge per la depenalizzazione dell’aborto in tre casi specifici, infine approvato il 23 settembre di quell’anno. Nel maggio 2018 il femminismo ha continuato a crescere, conquistando forte protagonismo con l’occupazione di 30 università in tutto il paese per esigere un’educazione non sessista e un protocollo per far fronte ai casi di abuso sessuale nelle istituzioni ed è arrivato all’8 marzo 2019 con un’inedita presenza nelle piazze di tutto il paese.

Tra le lotte storiche, che hanno continuato a riprodursi negli ultimi vent’anni, bisogna riconoscere un ruolo di particolare rilievo ai movimenti ecologistie per la difesa del territorio. Come in altri paesi dell’America Latina, infatti, negli anni Duemila e fino al 2014-15 il Cile è stato investito dal cosiddetto boom delle commodities, un periodo di straordinario aumento dei prezzi internazionali delle materie prime minerarie e di idrocarburi e dei principali prodotti agro-industriali d’esportazione che ha determinato un violentissimo attacco ai territori, in molti casi indigeni, in tutti i paesi dell’America Latina, anche in quelli in cui, nello stesso periodo, erano sorti governi di sinistra o progressisti. Saldato con un regime economico basato da decenni sull’esportazione mineraria, sulla contro-riforma agraria e sulla privatizzazione dei beni comuni, oltre che su una guerra secolare e coloniale dello Stato cileno contro le rivendicazioni di indipendenza e di autogoverno del popolo mapuche nella regione meridionale dell’Araucanía, l’estrattivismo e la cosiddetta “accumulazione per spossessamento”6 si sono espansi in Cile con una voracità estrema. Oltre all’intensificazione dell’attività mineraria (vincolata non solo al rame, ma sempre piú, soprattutto nel nord del paese, al litio, minerale fondamentale per il settore dell’high tech), in Cile di particolare importanza sono le opere di infrastruttura legate all’esportazione via Pacifico di prodotti provenienti da altri paesi del Sudamerica, il che ha comportato l’ampliamento dei porti e la progettazione di infrastrutture logistiche intermodali trans-andine legate al piano di integrazione IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), come il tunnel di Agua Negra tra la città argentina di San Juan e quella cilena di Coquimbo.

Tra i principali conflitti socio-ambientali degli ultimi decenni in Cile bisogna citare innanzitutto quello legati alle centrali idroelettriche, che si sono installate spesso sui territori ancestrali delle comunità mapuche. A partire dalla metà degli anni Novanta con la costruzione della centrale Pangue, e negli anni Duemila con l’imponente diga di Ralco, nell’Alto Bío-Bío, i movimenti in difesa dell’acqua e del territorio hanno acquisito grande forza sensibilizzando ampi settori della società civile sullo sfruttamento della natura a fini commerciali. Una storica vittoria dei movimenti ambientalisti è quella che ha impedito l’insediamento del mega progetto idroelettrico HidroAysén, che prevedeva la costruzione di tre centrali con un investimento di 3000 milioni di dollari. Tra le numerose lotte per l’acqua ancora in corso, una delle più resistenti è quella del No Alto Maipo, che continua a organizzarsi nonostante non sia riuscita a impedire l’inizio della costruzione di una grande diga sul fiume Maipo che scende dalla Cordigliera all’altezza di Santiago. Uno dei reclami storici dei movimenti in difesa del territorio è la deroga del Código de Aguas che, oltre a privatizzare l’uso delle fonti idriche, favorendo le grandi imprese che hanno investito nell’energia idroelettrica e nelle coltivazioni intensive, slega la proprietà dell’acqua da quella della terra circostante, togliendo ai contadini l’accesso ai corsi d’acqua presenti sui propri terreni per l’irrigazione, elemento che ha potenziato enormemente la costante crisi di siccità dell’ultimo decennio, la più violenta della storia del Cile.

Altri conflitti socio-ambientali presenti nel Cile attuale sono quello nel comune di Petorca, nella regione di Valparaíso, contro il business dell’avocado, che monopolizza la proprietà e il consumo di acqua generando una situazione di siccità e una crisi dei piccoli agricoltori locali, e la lotta contro la miniera di oro di Pascua Lama della corporation canadese Barrick Gold, in provincia di Coquimbo, che nel settembre scorso è stata costretta a chiudere da una sentenza del Primo Tribunale Ambientale per via delle dispersioni di cianuro nei corsi d’acqua della zona e altre conseguenze sanitarie e ambientali. Un altro conflitto rilevante è quello che ha avuto luogo negli ultimi anni nei comuni di Puchuncavi e Quintero, in provincia di Valparaíso, trasformati in vere e proprie “zone di sacrificio” per le conseguenze inquinanti dell’attività delle centrali termoelettriche a carbone e delle fonderie del Complesso Industriale di Ventanas.7 Nel sud del paese, nella Regione dei Laghi, uno dei conflitti presenti è causato dalle industrie che praticano l’allevamento intensivo di salmoni in gabbie immerse nel mare. Le uova di salmone vengono importate e i pesci nutriti con antibiotici che causano il diffondersi di nuove malattie batteriche e danneggiano l’ecosistema marino. In parte relazionato a questo sfruttamento a grande scala del mare è il fenomeno della “marea rossa”, che ha colpito la costa cilena negli ultimi anni. La proliferazione eccessiva di alghe tossiche che colora il mare di rosso ha tra le sue cause il riscaldamento globale e l’intensificarsi del fenomeno climatico de El Niño, che si manifesta ciclicamente con piogge e vento caldi che alzano le temperature del Pacifico.

Un capitolo a parte meriterebbe la lunga traiettoria di lotta del popolo mapuche, che vede intrecciarsi la resistenza contro le imprese forestali e le idroelettriche nel Wallmapu con il recupero dei territori ancestrali, usurpati dallo stato cileno a partire dalla campagna militare di occupazione dell’Araucania a metà dell’Ottocento. La lotta mapuche ha subito negli ultimi decenni le dosi maggiori di repressione statale, portando a enormi violazioni dei diritti umani, un alto numero di prigionieri politici e omicidi da parte dei carabineros, com’è accaduto, nel novembre del 2018, nel caso giovane comunero Camillo Catrillanca, assassinato alle spalle nella sua comunità nell’ambito dell’operazione anti-terrorismo Plan Auraucanía, avvenimento che ha suscitato una forte risposta di piazza in tutto il Cile, con giornate di riot urbani a Santiago. Criminalizzare i referenti politici e spirituali del popolo mapuche è una strategia di lunga data che lo Stato cileno utilizza per proteggere gli interessi delle grandi imprese in Wallmapu, attaccando le comunità e costruendo la retorica del nemico interno. Un caso esemplare di questa persecuzione è rappresentato dall’Operazione Huracan, un’indagine dell’intelligence dei carabineros realizzata nel 2017 che accusava otto integranti mapuche di fare parte di una rete terroristica, ma di cui è stato possibile provare che si trattava di una montatura.

In anni più recenti, il reclamo contro il sistema di pensioni privato ha creato un nuovo ciclo di proteste che, nel 2016, è riuscito a portare in piazza due milioni di persone. Nato nel 2013 dall’unione di diversi sindacati, il coordinamento nazionale No+AFP si è posto l’obiettivo di smantellare il sistema pensionistico inaugurato nel 1981, responsabile delle misere pensioni che in Cile restano ben al di sotto del salario minimo e rendono difficile anche solo comprare le medicine che possono essere necessarie per affrontare la vecchiaia.

Infine, altre lotte cresciute esponenzialmente negli ultimi anni sono state quelle sul lavoro. Nonostante l’incorporazione nella Costituzione di un Código laboral che non riconosce diritti alla classe operaia organizzata, e nonostante il ruolo storico della Central Unitaria de Trabajadores (CUT) di contenere, più che favorire, le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori, dal 2006 ad oggi gli scioperi, soprattutto quelli illegali, sono costantemente aumentati. Tra i settori più coinvolti ci sono quelli che hanno dovuto sostenere, con tassi di sfruttamento enormi, l’iniquo modello cileno di esportazione primaria: i minatori e soprattutto i portuali. Questi settori sono stati investiti non solo da un enorme aumento delle attività, ma anche da costanti innovazioni tecnologiche sul piano dell’automazione, che hanno di volta in volta permesso di ridurre il lavoro vivo licenziando un gran numero di lavoratori e aumentando il precariato. In questo contesto, riforme legislative come la legge 20.773 sul lavoro portuario hanno permesso contratti di 8 ore rinnovati giorno per giorno. La situazione di precarizzazione estrema ha visto nascere cicli di scioperi del lavoro portuale, come quelli del 2013 nei porti della regione di Antofagasta e quello di fine 2018 a Valparaíso. In entrambi i casi, i forti impedimenti legali e la ricattabilità dei lavoratori con contratti più stabili hanno spinto i precari ad attaccare le stesse strutture logistiche del loro lavoro con blocchi e sabotaggi, portando a forme ibride di sciopero e riot che si sono rivelate poi un ingranaggio importante anche nella rivolta del 2019.

È importante considerare che il ciclo di lotte sorto in Cile a partire dal 2006 ha dimostrato una forte insoddisfazione sociale verso un modello economico profondamente diseguale nonostante ritmi di crescita superiore alla media della regione. Con l’eccezione del 2009, in cui l’economia cilena è andata in recessione per via del contraccolpo immediato della crisi finanziaria globale, gli indici del PIL dal 2000 al 2013 hanno registrato un aumento medio del 5% all’anno. Successivamente, a causa della crisi dei prezzi internazionali delle commodities che ha colpito tutta l’America Latina, la crescita del PIL è scesa a meno del 2%, per crollare a 1.05% nel 2019. L’arrivo della crisi economica ha probabilmente giocato un ruolo importante nell’avvicinare tra loro queste lotte, nel momento in cui l’aumento della povertà e la stagnazione dei salari rendevano ancora più difficili le condizioni di vita della maggioranza della popolazione. Oggi il Cile è infatti uno dei 15 paesi più diseguali al mondo, in cui i beni di prima necessità costano come in Europa occidentale mentre il salario minimo è di 300 euro al mese, l’1% della popolazione possiede quasi il 30% della ricchezza e di questo, il 10,1% è concentrato nelle mani di 543 famiglie. È in questo contesto di enorme disuguaglianza e di inizio di una crisi economica che nel paese non si vedeva dagli anni ‘80, che prende fuoco l’insurrezione cilena, mentre anche in altri paesi della regione come Ecuador, Haiti e Colombia le profonde crisi politiche e sociali fanno esplodere proteste di grandi dimensioni.

Fotografia della ribellione cilena

La scintilla che ha fatto esplodere l’enorme rivolta popolare cilena nell’ultimo anno è giunta dalle rivendicazione contro l’aumento del biglietto della metropolitana a Santiago all’inizio di ottobre del 2019 da parte dei collettivi delle scuole superiori. Come già nei precedenti cicli di lotta studenteschi in Cile, e anche nelle manifestazioni del movimento Passe Livre in Brasile nel 2013, ancora una volta il diritto ai trasporti nelle megalopoli è diventato la leva per mettere in discussione la negligenza dell’intero Stato sociale e l’assenza di politiche pubbliche in tutti i settori. La pratica dell’evasione del ticket e del salto dei tornelli di ingresso alla metro, che è stata prontamente repressa dai carabineros, ha generato indignazione e generalizzato la protesta, che il 18 ottobre si è tradotta in manifestazioni di piazza spontanee in tutta la capitale e ha immediatamente esteso le rivendicazioni: già non si trattava più solo del rincaro del biglietto, ma del costo della vita e dell’indebitamento delle famiglie, dell’assenza di politiche pubbliche e di ammortizzatori sociali, della privatizzazione di sanità, educazione, sistema pensionistico e beni comuni come l’acqua, la profonda diseguaglianza raggiunta in quarant’anni di modello neoliberale protetto e favorito dalla classe politica.

Il 19 ottobre le contestazioni hanno raggiunto le principali città del paese con enormi mobilitazioni, barricate, incendi e attacchi ai luoghi simbolici del potere. Il dissenso verso il governo non ha fatto che crescere quando il presidente Piñera ha dichiarato che il Cile era in guerra e ha dato il via libera alla repressione, decretando lo Stato d’Emergenza e imponendo il coprifuoco. Queste misure sono state ritirate solo il 28 ottobre, quando l’intervento di forze di polizia e militari nelle strade aveva già causato 20 morti e 1.200 feriti, e dopo l’immensa manifestazione del 25 di ottobre, celebrata sui social network come “il corteo più grande del Cile”, che ha espresso con estrema chiarezza l’indignazione e il ripudio verso i massacri, gli abusi e l’impunità delle forze di polizia.

Lo scandalo generato dall’escalation repressiva e dalle gravi violazioni dei diritti umani, con il dispiego dell’apparato militare che evocava inevitabilmente il ricordo della dittatura, ha portato soprattutto le generazioni più giovani a sfidare il coprifuoco e ha mantenuto alto il livello delle mobilitazioni. Tra i primi tentativi del governo di placare la ribellione c’è stato il ritiro dell’aumento tariffario sui trasporti, mentre all’inizio di novembre la Camera dei Deputati approvava un progetto di legge per ridurre la settimana lavorativa da 45 a 40 ore e Piñera cercava di recuperare consenso con un ricambio interno dei suoi principali ministri. Tuttavia il ritmo delle manifestazioni non si è fermato, al contrario le piazze hanno cominciato a sentire di avere in mano il potere di negoziare e hanno continuato ad alzare la posta in gioco.

Una delle caratteristiche di questo movimento è proprio la straordinaria tenacia e capacità di organizzazione in risposta alla violenza delle forze di polizia, che ha continuato a mietere vittime durante le proteste. L’ultimo rapporto dell’Istituto Nazionale per i Diritti Umani (INDH), che ha registrato le denunce avvenute tra il 17 ottobre 2019 e il 18 marzo 2020, segnala che si tratta del periodo di più gravi violazioni dei diritti umani in Cile dal ritorno della democrazia, mentre il Pubblico Ministero ha raccolto dati per 8.575 casi. A un anno dall’inizio della rivolta si contano 45 omicidi da parte delle forze repressive, mentre l’INDH segnala altri 34 tentati omicidi fino a marzo 2020. Le denunce hanno segnalato inoltre 1.082 atti di “tortura e trattamento crudele, inumano e degradante”, 282 violenze sessuali e 460 sono le persone hanno subito lesioni oculari a causa dei proiettili sparati deliberatamente per colpire la visione. La gran parte delle violenze sono a carico dei carabineros (92%), concentrate nel periodo di eccezionalità costituzionale tra il 19 e il 28 ottobre e poi a inizio marzo 2020.8 Nonostante ci siano in totale 2.349 querele aperte direttamente contro i carabineros, finora sono solo 72 gli agenti imputati. La brutalità e l’impunità con cui hanno continuato ad agire le forze dell’ordine d’altro canto non è una novità in Cile, si tratta di un corpo dello Stato che non è mai stato riformato dopo la dittatura, che funziona con un regime giudiziario in parte autonomo e che gode di privilegi salariali e benefici rispetto al resto della popolazione. Gli abusi di potere, i casi di corruzione all’interno delle forze di sicurezza così come il controllo e lo spionaggio degli attivisti non sono episodi isolati e sono stati denunciati in diversi scandali negli ultimi anni. L’ultima prova è stata fornita dai ripetuti attacchi hacker che alla fine di ottobre 2019 hanno reso disponibili diversi archivi del dipartimento di intelligence dei carabineros, comunemente detti “pacos” dai manifestanti, e che per questo ha preso il nome di “Pacoleaks”.

Molte delle pratiche di violenza sistematica che sono state implementate contro il popolo cileno durante le proteste iniziate nell’ottobre 2019 erano già la norma da anni per le e i comuneros mapuche. Non è un caso che la solidarietà con i popoli originari sia cresciuta durante le mobilitazioni e che la Wenufoye (la bandiera della nazione mapuche) si sia convertita in un simbolo di resistenza contro la repressione poliziesca e militare.

La pratica sistematica della repressione si è applicata anche alle manifestazioni studentesche durante gli ultimi cicli di lotte e ha portato i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori ad acquisire esperienza e strumenti nell’affrontare la violenza delle forze di polizia, gli arresti, i lacrimogeni e gli idranti. I montaggi per dividere e screditare il movimento studentesco e la retorica della divisione tra violenti e manifestanti pacifici hanno perso la capacità di convincere una popolazione che, di fronte agli ennesimi soprusi dei carabineros sugli studenti, dal 18 ottobre 2019 ha cominciato a scendere in piazza con un livello inedito di solidarietà tra generazioni e tra diverse pratiche di lotta. La radicalità delle contestazioni e la violenza con cui si sono espresse, dapprima appiccando fuoco ai mezzi di trasporto e bloccando la circolazione stradale con le barricate, poi attaccando edifici statali, chiese e sedi di partiti politici, e infine anche abbattendo le statue dei conquistadores come è avvenuto a Concepción, è stata legittimata da ampi settori cittadini.

La partecipazione massiva alle mobilitazioni autoconvocate ha mostrato un’estensione del malcontento che andava ormai ben oltre l’attivismo dei settori organizzati e i movimenti sociali, includeva strati sociali che scendevano in piazza per la prima volta e i settori popolari delle periferie che non solo protestavano nei loro quartieri ma andavano a occupare lo spazio pubblico nel centro cittadino e nei quartieri alti della borghesia, concentrati nei comuni a nord di Santiago. Questo estendersi delle mobilitazioni ha creato anche una sorta di divisione del lavoro nei momenti di maggiore visibilità del movimento, cioè durante le occupazioni settimanali delle piazze nelle principali città. È diventata un esempio internazionale la rapida e spontanea organizzazione che, dopo le prime settimane di scontri, ha conformato la primera linea, composta perlopiù da ragazzi e ragazze giovanissimi, disposti a mettere in gioco il corpo e la propria incolumità per detenere o sviare i blindati dei carabineros e garantire il pacifico svolgimento delle manifestazioni, sempre accompagnate da musica, slogan e performances. Accanto a loro, gli addetti a spegnere o rilanciare i lacrimogeni, i gruppi dedicati a spaccare i marciapiedi per ricavarne pietre da tirare con le fionde contro i carri idranti (i cosiddetti guanacos), e poi le brigate di medici e infermieri, organizzati con stazioni mobili di primo soccorso ai margini delle piazze, e infine la gran presenza di reporters con macchine fotografiche e cellulari per riprendere le proteste e soprattutto l’agire della polizia, registrando prove delle violazioni e degli arresti, che sono poi state preziose per denunciare gli abusi e in alcuni casi per accusare direttamente gli agenti responsabili.

A queste caratteristiche si aggiunge la mancanza di una guida politica del movimento, che per tutto l’anno hanno continuato a svolgersi senza l’egemonia di nessuna organizzazione o attore politico sugli altri. Le uniche bandiere che hanno continuato a sventolare nelle manifestazioni, oltre a quelle del mapuche, sono state quelle del Cile su sfondo nero, a indicare il lutto della democrazia nazionale. Allo stesso modo, l’unico rappresentante ufficialmente riconosciuto della ribellione popolare, con grande ironia è il Negro Matapacos, un cane nero che ha accompagnato le manifestazioni studentesche a Santiago per diversi anni, proteggendo i manifestanti e attaccando i carabineros, i cosiddetti pacos.

Le strutture che si è data l’eterogenea popolazione della rivolta cilena sono frutto dell’urgenza di rispondere alla violenza poliziesca però allo stesso tempo parlano di pratiche di lotta già sperimentate e di rivendicazioni maturate nell’ultimo decennio, che hanno continuato a lavorare sotto la superficie e che con l’innesco delle proteste per il rincaro della metropolitana sono tornate a manifestarsi tutte insieme. Un fattore che ha sicuramente influito nella rapidità con cui le mobilitazioni hanno raggiunto massività può essere individuato nella diffusione dei social media, in particolare Instagram, che è stato fin dall’inizio fondamentale veicolo di informazione e denuncia, strumento per le convocazioni e flusso costante di creatività popolare. Meme, canzoni e forme d’arte tra le più svariate si sono poi riversate sui muri, negli slogan e nelle performance di piazza con una allegria sfacciata, ironica e necessaria per affrontare il rischio connesso al solo andare a manifestare e smontare così il meccanismo della paura, a ritmo di trombe e tamburi, con stencil, foto e scritte di protesta su ogni superficie disponibile nello spazio pubblico, da “Piñera rinuncia” a “pacos culiaos”, che corrisponde, anche se non letteralmente, a “sbirri di merda”.

L’accumulazione di forze rappresentata dai precedenti cicli di mobilitazioni può essere individuata tra le ragioni dell’articolazione tra diversi settori sociali nella ribellione di ottobre. Così si spiega in parte anche il convergere della gran quantità di reclami concreti e puntuali su due questioni centrali e condivise: la rinuncia del presidente Piñera e l’esigenza di una nuova Costituzione nazionale, identificata come la base giuridica che ha permesso il fiorire senza ostacoli del neoliberismo cileno.

La prima risposta da parte della politica istituzionale alle mobilitazioni, che da metà ottobre continuavano a ritmo sostenuto, è arrivata il 7 novembre da parte dell’Associazione Cilena dei Comuni con la proposta di una consulta nazionale sulla necessità di una nuova Costituzione e su temi sociali emersi nelle manifestazioni come pensioni, salute, salari, che si è poi svolta il 7 dicembre. Nel frattempo, il 10 novembre anche il governo lanciava una proposta, in cui al parlamento sarebbe stato assegnato il compito di realizzare un Congresso Costituente per redigere una nuova Carta Magna, a cui è seguito, il 12 novembre, uno storico sciopero generale in tutto il Paese per esigere un’Assemblea Costituente eletta dal popolo. Convocato dal tavolo di Unidad Social -che raccoglie diversi sindacati e organizzazioni come No+AFP e il Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA)- lo sciopero si è esteso ai funzionari pubblici, ai settori di sanità, educazione, trasporti, banche e commercio, e un’incidenza particolare l’hanno avuta i lavoratori delle miniere, delle costruzioni e soprattutto i portuali, riempiendo le piazze di tutto il paese da Antofagasta e Valparaíso a Concepción, Valdivia, Osorno e Puerto Montt.

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre, con la protesta al suo auge e il moltiplicarsi delle denunce per le violazioni dei diritti umani, i partiti rappresentati in parlamento hanno firmato l’Accordo per la Pace Sociale e la Nuova Costituzione dopo ore di estenuanti negoziazioni trasmesse in diretta televisiva. Immediatamente sono arrivate numerose critiche da parte delle diverse voci del movimento, tanto in merito alla forma che ai contenuti dell’accordo. In primo luogo perché si trattava di un patto raggiunto a porte chiuse dagli esponenti di una classe politica completamente screditata e che toglieva ancora una volta sovranità al popolo mobilitato da settimane e forniva al governo –e in particolare al presidente Piñera– una via d’uscita per non dimettersi, come gli slogan, gli appelli e le scritte sui muri di tutte le città del paese chiedevano a gran voce. In effetti, già a partire dal suo nome, l’Accordo per la Pace richiamava la necessità di riportare l’ordine sociale in Cile a cambio della promessa di un processo costituente, da svolgersi comunque secondo le regole decise dalla classe politica. In secondo luogo, le organizzazioni sociali hanno denunciato che sottoscrivere un accordo senza pretendere la sanzione per le violazioni ai diritti umani commesse dalle diverse forze di polizia statali significava in qualche modo avallare l’impunità dei responsabili, carta politica giocata dal governo nonostante le denunce internazionali. Inoltre, andare al plebiscito senza risolvere la questione di fondo della repressione significava anche togliere il diritto di voto alle migliaia di persone incarcerate durante le manifestazioni e in attesa di giudizio, e infine negava la possibilità di esprimersi alla popolazione studentesca minorenne, che però è stata una protagonista indiscussa della rivolta.

Nonostante le dure critiche all’accordo sorte dalle organizzazioni, dai movimenti e dalle assemblee autoconvocate che stavano cominciando a formarsi nei quartieri urbani, il plebiscito, inizialmente previsto per il 26 aprile 2020, è entrato a far parte dell’agenda del movimento popolare, senza però generare un riflusso delle manifestazioni di piazza, che hanno continuato a essere il termometro della lotta politica in corso. Nel frattempo, le ripercussioni delle proteste in corso cominciavano a vedersi anche su scala internazionale. In novembre il governo è stato costretto a sospendere l’organizzazione del Forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) e la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambio Climatico (COP 25) che si sarebbero dovute realizzare in Cile. Allo stesso modo, la finale della Copa Libertadores, che si doveva disputare a Santiago, è stata trasferita a Lima, in Perù, e le manifestazioni non si sono interrotte nemmeno con l’arrivo delle festività natalizie.

Il 2020 è stato inaugurato dall’offensiva lanciata dagli studenti e studentesse, ancora una volta avanguardia del movimento, in pieno periodo estivo. Il 6 e 7 gennaio l’Assemblea di Coordinamento degli Studenti Superiori (ACES, in spagnolo) ha chiamato al boicottaggio delle prove di selezione universitaria (PSU). Il test, introdotto nel 2004 e ribattezzato “prova di segregazione universitaria”, è conosciuto per l’iniquità del meccanismo selettivo di accesso, sia per via del costo quanto per il tipo di preparazione che richiede, ed era stato al centro delle lotte studentesche già a partire dal 2006. Il successo del boicottaggio alla PSU, che è riuscito in due giornate di mobilitazione a invalidare la prova di Storia a livello nazionale e a bloccare l’esame di decine di migliaia di studenti, ha portato la ministra dell’Istruzione Marcela Cubillos a minacciare direttamente i rappresentanti della ACES, salvo poi dimettersi il 28 febbraio, alle porte di un anno scolastico che si prometteva incandescente.

Qualcosa di simile è accaduto con la ministra della Donna e dell’Equità di Genere, Isabel Plá, che si è dimessa il 13 marzo dopo la strabordante manifestazione femminista dell’8 (e lo sciopero generale femminista del giorno successivo), l’ultimo grande momento di piazza prima dell’isolamento causato dalla pandemia, in cui hanno partecipato oltre due milioni di persone in tutto il paese. A confermare lo sbandamento di un governo ormai completamente sulla difensiva e incapace di governare, anche la ministra entrante, Macarena Santelices, ha rinunciato all’incarico dopo solo un mese. La doppia capitolazione in un ministero chiave per i tentativi di legittimazione liberal dello Stato cileno dimostra la forza e il radicamento popolare e di classe del movimento femminista. Allo scoppio della rivolta, la prospettiva femminista attraversava tutti gli ambiti di dibattito ed era presente nelle assemblee che cominciavano rapidamente ad auto organizzarsi sul territorio. Il 25 novembre 2019, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il collettivo Las Tesis ha lanciato da Valparaiso la performance “Un violador en tu camino” destinata a diventare un inno di protesta non solo in Cile ma in diversi luoghi del mondo. Il movimento femminista in Cile ha ottenuto altre due importanti vittorie sul piano istituzionale durante i mesi di mobilitazione: la prima è la Legge Gabriela, che amplia la tipologia di femminicidio riconosciuta nel paese, grazie alla pressione esercitata dopo l’assassinio di Gabriela Alcaíno e di sua madre da parte dell’ex fidanzato; la seconda è l’introduzione della parità di genere nel processo costituente. Nell’Accordo per la Pace Sociale e la Nuova Costituzione firmato dai partiti non era contemplata l’equità tra uomini e donne nell’elezione dei e delle rappresentanti che scriveranno la nuova Costituzione, ma la norma è stata introdotta 4 giorni prima della straordinaria giornata di mobilitazione dell’8 marzo. Se la performance de Las Tesis interpellava direttamente lo Stato e il presidente Piñera, da parte del movimento è emersa chiara la postura contro il sistema capitalista, strettamente legato a quello patriarcale, e lo sguardo intersezionale che porta le femministe a definirsi antirazziste, dissidenti, plurinazionali e intergenerazionali, decoloniali, internazionaliste e anticarcerarie, come è emerso dal secondo “incontro plurinazionale di quelle che lottano”, che si è svolto a gennaio 2020 a Santiago, convocato dalla Coordinadora 8 de Marzo.

Accanto al movimento femminista hanno trovato posto nell’immaginario del nuovo Cile, risvegliato dall’incubo neoliberale, tutti i movimenti che si sono installati nell’ultimo decennio, ma la capacità di convocazione è andata ben oltre, coinvolgendo i quartieri delle periferie urbane ed è giunta fino agli stadi, che hanno risposto all’ondata di mobilitazioni politicizzando le tifoserie e partecipando alle manifestazioni in maniera organizzata e solidale. Uno dei risultati più interessanti dell’imponente ritorno della politica nello spazio pubblico è la Costituzione di cabildos aperti e assemblee spontanee di cittadini in tutto il territorio nazionale, che hanno cominciato a ragionare collettivamente attorno alle necessità della popolazione e alle azioni prioritarie per cambiare alla radice il modello di paese. A gennaio 2020 questa rete di esperienze era già in grado di riunirsi in un Coordinamento di Assemblee Autoconvocate (CAT), organizzare un incontro regionale a Santiago e produrre un documento comune fondato su quattro assi di discussione: la nuova Costituzione, l’agenda sociale da imporre al governo, la rivendicazione dei diritti umani e la costruzione del potere autonomo territoriale. Tuttavia, la quarantena decretata a periodi alterni nelle diverse regioni del paese ha indebolito i legami costruiti a livello di quartiere e fondati sulla periodicità dell’assemblea e l’organizzazione di attività nello spazio pubblico. Questi fattori, insieme ai dibattiti scatenati attorno alle caratteristiche del processo costituente, hanno indebolito la capacità di coordinamento di queste strutture autoconvocate, che resta però una necessità urgente per la sua incidenza politica nello scenario aperto dal plebiscito.

Il movimento popolare affronta la pandemia

Se i mesi estivi di gennaio e febbraio non erano riusciti a diluire la potenza delle proteste, la diffusione del Covid-19 in tutto il continente americano a metà marzo ha costretto la popolazione a modificare radicalmente le pratiche di lotta sperimentate fino a quel momento, oltre a stravolgere tutti gli aspetti della vita nel rispondere all’emergenza sanitaria ed economica con un governo negligente quando non apertamente criminale.

Di fronte all’arrivo della pandemia, la popolazione ha agito rapidamente, forte dell’esperienza dei cinque mesi in cui i legami sociali si sono riallacciati nei quartieri, nelle assemblee e nella solidarietà data dal condividere la lotta. Il mese di marzo, che si preparava come il ritorno di una massiccia presenza nelle piazze insieme al rientro sui luoghi di lavoro e nelle scuole, si è trasformato in un appello ad abbandonare temporaneamente gli assembramenti come misura di prevenzione; le manifestazioni di piazza si sono riconvertite in reti di mutuo soccorso e di denuncia delle azioni del governo. Di fronte ai primi contagi da Covid-19 in Cile, Piñera ha adottato la stessa strategia di ottobre, ha parlato di un “nemico potente, che non rispetta niente e nessuno” usando le stesse identiche parole per parlare del Coronavirus e del suo popolo in rivolta, e ha dichiarato lo Stato di Catastrofe, che ha permesso un’altra volta il ritorno dei militari in strada e il coprifuoco, come se queste misure potessero dare risposta a un’emergenza legata in prima istanza ai rischi del contagio virale. Nel frattempo, il 30 gennaio era entrata in vigore la legge anti saccheggio e anti barricate, che amplia la categoria dei delitti ascrivibili alle proteste ed estende le pene. Già a novembre era passata al Senato la anti capucha (che, se promulgata, proibirà di mascherarsi il volto nelle manifestazioni)e a metà dicembre 2019 era entrato in discussione un progetto di legge di modifica del codice penale per rafforzare le forze dell’ordine, senza contare i progetti rivolti a migliorare e modernizzare i servizi di intelligence e vigilanza aerea, che andrebbero a coinvolgere le Forze Armate in pratiche di controllo sociale. A più riprese, durante l’ultimo anno, il governo di Piñera ha cercato di apportare modifiche al sistema giuridico che garantiscano maggiore libertà d’azione e impunità alle forze repressive, in un contesto di applicazione della Dottrina di Sicurezza Nazionale, dove le organizzazioni sociali e il movimento popolare sono considerati il “nemico interno”, equiparati ai gruppi narcotrafficanti o alla criminalità organizzata.

Le misure repressive, le violazioni dei diritti umani e la mancanza di risposte alle rivendicazioni popolari che hanno dato inizio alla contestazione, avevano portato Piñera al 6% di approvazione nei sondaggi a gennaio, il più basso che un presidente abbia mai avuto nella storia del Cile. Per queste ragioni l’esecutivo ha cercato nella crisi sanitaria un sollievo alla crisi politica. Davanti al clima di panico, il governo ha tentato di approfittare dell’opportunità per lavare la propria immagine e mostrarsi come la salvezza dalla pandemia: a poche ore dalla dichiarazione dell’emergenza nazionale, il primo gesto della municipalità di Providencia, a Santiago, è stato ripulire dai graffiti la statua del generale Baquedano, al centro di plaza Italia, ribattezzata “piazza della Dignità”, che negli ultimi 5 mesi ha ospitato quotidianamente le manifestazioni della capitale, e il plebiscito per modificare la Costituzione, previsto per il 26 aprile, è stato prontamente spostato al 25 ottobre.

In Cile si sono fermate le scuole il 15 marzo, su pressione della comunità educativa, e poi le frontiere il 18 marzo, ma non sono stati cancellati i voli provenienti dai paesi critici -come è avvenuto nel resto del Sudamerica- e solo il 26 marzo è stata decretata una quarantena parziale, in alcune zone del paese. In diverse aziende sono cominciate manifestazioni e scioperi spontanei che chiedevano la sospensione delle attività e l’implementazione delle misure di protezione sui trasporti pubblici. Il governo ha risposto con azioni insufficienti, come la chiusura delle imprese un paio d’ore prima del normale. Nei centri commerciali le prolungate contestazioni e i cacerolazos di lavoratori e lavoratrici sono riusciti ad ottenerne la chiusura definitiva. Nella provincia di Arauco, nella regione del Bío-Bío, le proteste sono state di massa, così come i blocchi stradali del personale impiegato nelle costruzioni degli impianti forestali MAPA, dove lavorano 8.200 persone, che dopo giorni di mobilitazione hanno fermato la produzione.

Le precarie condizioni del sistema di salute pubblico, la mancanza di strumenti di protezione contro il contagio per la gran parte del personale sanitario, le scarse misure di sostegno al reddito e il via libera ai licenziamenti, sommate alle imbarazzanti dichiarazioni del ministro alla Salute Mañalich sul possibile “buon comportamento” del Covid-19, compongono il quadro di preoccupazione in cui la popolazione ha iniziato, già dalle prime settimane di marzo, a lanciare campagne per la quarantena volontaria, la responsabilità collettiva e la solidarietà autogestita, mentre si rendeva virale lo slogan “solo il popolo aiuta il popolo”.

Nel corso dei mesi si è organizzata la distribuzione di pasti comunitari nei quartieri popolari delle principali città, le forme di solidarietà da parte delle assemblee autoconvocate si sono adattate al nuovo contesto senza interrompersi, i media indipendenti che avevano registrato le mobilitazioni hanno cominciato a far circolare produzioni audiovisive più complete e di analisi del processo in corso, mentre si sono moltiplicate le riunioni e i dibattiti virtuali, anche con altri movimenti e lotte a livello internazionale. A partire da marzo si sono moltiplicate anche le iniziative del Coordinamento per la Libertà dei Detenuti Politici della Rivolta 18 Ottobre, che già dopo le prime settimane di contestazione si era conformato sulla base dell’urgenza di rispondere in maniera organizzata all’ondata di arresti e violenze perpetrate dai carabineros. Il 19 marzo è avvenuta la prima insubordinazione nel carcere di Santiago, e nel corso del mese si sono scatenate proteste in diversi penitenziari per il riscontro dei primi casi di Coronavirus, in un contesto di sovraffollamento e carenza di norme igieniche di base. Il Coordinamento, insieme ad altre organizzazioni di familiari e amici dei detenuti, ha continuato senza sosta a lavorare sul piano giudiziario, della mobilitazione e della solidarietà internazionale per liberare le migliaia di persone detenute, molte giovanissime e in diversi casi minorenni. Secondo un comunicato ufficiale della Procura pubblicato il 16 ottobre 2020, il pubblico ministero ha detenuto 5.084 persone di cui solo 725 hanno ricevuto una condanna.9 Le cause delle detenzioni, spesso deboli o inesistenti al momento probatorio, insieme alle lunghe attese in carcere preventivo in attesa del processo, fanno pensare a un meccanismo punitivo della libertà d’espressione in piazza, che va a braccetto con i progetti di legge rivolti ad aggravare le pene legate alle mobilitazioni. Per queste ragioni il coordinamento, composto da familiari, amici e organizzazioni anti carcerarie, ha rivendicato fin dall’inizio come prigionieri politici della rivolta i detenuti, e ha denunciato che dallo scorso ottobre sono oltre 11.300 le persone arrestate.

Durante i mesi dell’emergenza sanitaria per Covid-19, il governo ha proposto una legge di indulto commutativo affinché i detenuti con più di 75 anni, le donne in gravidanza e le madri con figli minori di due anni scontassero la pena agli arresti domiciliari. Tuttavia il Congresso ha bloccato la legge perché non includeva i detenuti per crimini di lesa umanità della dittatura, mentre il governo portava avanti in parallelo la discussione di un’altra legge, detta “umanitaria”, in cui a tutti i detenuti in età avanzata sarebbero garantiti gli arresti domiciliari indipendentemente dal tipo di crimine commesso.

Dal punto di vista della conflittualità sociale durante i mesi della pandemia, il maggior momento di tensione si è verificato di fronte allo sciopero della fame condotto da 27 detenuti mapuche nelle carceri di Angol, Lebu e Temuco, nell’Araucania. Il machi (autorità spirituale) Celestino Cordova ha iniziato la protesta in maggio, seguito da altri compagni di carcere. Condannato a 18 anni di carcere nel 2014 per l’incendio che provocò la morte della coppia di proprietari terrieri Luchsinger e Mackay, dopo un processo controverso e poco trasparente, Cordova ha adottato lo sciopero della fame come strumento politico per chiedere di poter scontare la pena fuori dal carcere, come prevede il Convegno 169 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardo ai popoli indigeni, sottoscritto dal Cile nel 2008. L’iniziativa del machi e dei suoi compagni è giunta in un contesto di elevato rischio di contagio per Covid-19 nelle carceri, e dopo che il governo aveva già permesso a un terzo della popolazione carceraria di uscire per decomprimere la drammatica situazione sanitaria e aveva concesso i domiciliari anche a due condannati del carcere di Punta Peuco per violazioni ai diritti umani durante la dittatura.

La protesta nelle carceri è stata accompagnata nei territori delle comunità mapuche con manifestazioni e con l’occupazione di cinque municipi nell’Araucania. Questo ha scatenato la violenza di gruppi suprematisti bianchi della zona che si sono riuniti per malmenare i comuneros mapuche con la protezione delle forze di polizia, che hanno poi sgomberato le occupazioni municipali. Questi sgomberi sono stati condotti da Victor Pérez, neo ministero degli Interni dopo la rinuncia di Gonzalo Blumel. Vincolato alla dittatura di Pinochet e rappresentante dell’ala dura del partito di destra UDI, Pérez ha affermato provocatoriamente che “in Cile non ci sono prigionieri politici” durante una visita nell’Araucania, infiammando la tensione già alta e dando legittimità agli episodi di violenza razzista del 3 agosto. Dopo l’accordo firmato dal machi Cordova, lo sciopero della fame degli altri prigionieri si è prolungato fino a 123 giorni, senza che si aprisse un reale tavolo di negoziazione con il governo. Durante le ultime tesissime settimane è invece entrato in scena lo storico sindacato reazionario dei camionisti, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), per denunciare attentati incendiari ai propri mezzi di trasporto nella stessa regione. Ricevuto prontamente alla Moneda, la CNTC chiedeva leggi più dure contro gli attacchi subiti dai camionisti e ha iniziato uno sciopero nazionale il 23 agosto, bloccando le arterie di comunicazione in diversi punti del paese per alcuni giorni, fino a raggiungere un accordo con l’esecutivo. Lo scenario di profonda disuguaglianza di trattamento del governo nei confronti di uno dei sindacati storicamente più corporativi e alleati della destra e verso i prigionieri mapuche ha scatenato nella popolazione cilena un’altra ondata di profonda indignazione e denuncia.

Questi episodi di altissima tensione sociale, insieme alla cattiva gestione sanitaria della pandemia e alle misure di stampo imprenditoriale del governo hanno alimentato nuovamente lo scontento e la critica, le pentole hanno ricominciato a suonare in segno di protesta, dapprima dai balconi e poi, un poco alla volta, di nuovo nelle strade.

Tra gli scioperi dei medici e infermieri della sanità pubblica, che denunciavano di non avere le condizioni minime necessarie per poter lavorare, e l’opportunismo delle cliniche private che facevano crescere i prezzi del test per il Covid-19, il picco di contagi è stato manovrato a livello mediatico più che sanitario. Il 13 giugno ha rinunciato si è dimesso il ministro alla Salute Mañalich dopo la pubblicazione di uno studio in cui si dimostrava che il ministero forniva dati differenti alla cittadinanza e alla OMS sui morti per Covid-19. Gli ammortizzatori sociali messi in campo dal governo si sono rivelati del tutto insufficienti, mentre sono mancate concrete misure di sostegno al reddito e di protezione sociale. Al contrario, già il 26 marzo veniva emesso un decreto per cui, in caso di quarantena o di applicazione del cordone sanitario, i datori di lavoro non sarebbero stati obbligati a pagare lo stipendio ai lavoratori. Durante il 2020 in Cile sono stati persi un milione e 800.000 posti di lavoro, la povertà assoluta è aumentata del 4%,10 mentre il 40% della popolazione si trova in una fascia vulnerabile, indebitata e con un lavoro precario o informale che si è visto minacciato o è venuto meno con la crisi pandemica, a cui si sommano i contagi, la degenza o la morte di un familiare, che rendono più complicato il quadro. L’aggravarsi delle condizioni sociali del paese ha costretto infine il governo a cedere sul fronte delle contestate istituzioni private Amministratrici dei Fondi Pensione (AFP), approvando una riforma costituzionale che ha permesso ai lavoratori il ritiro del 10% dei propri fondi pensionistici a fine luglio. Già da marzo, i contributi previsionali che le AFP usano come strumento finanziario, avevano subito un tracollo delle quotazioni, portando i risparmi per la pensione dei lavoratori a perdite fino al 16% e il Coordinamento No+AFP aveva messo in allerta circa la crisi finanziaria in arrivo. Anche il piano proposto in agosto dal governo per la riattivazione economica aveva le stesse debolezze di tutte le iniziative precedenti: mancava una diagnosi della situazione reale del paese né delle misure di contenimento dei contagi, non mostrava alcun tipo di pianificazione degli interventi proposti e si limitava a improvvisare sul piano comunicativo.

È in questo contesto che, a un anno dall’inizio della ribellione, a Santiago e nelle zone del paese in cui è stata tolta la quarantena obbligatoria la popolazione è tornata in strada in maniera massiva a denunciare le stesse disuguaglianze di un anno fa, peggiorate dalla crisi sanitaria prodotta dal Covid-19, e si è preparata per affrontare il voto al plebiscito dello scorso 25 ottobre.

Le nuove sfide della rivolta cilena

Nell’accordo firmato a proposito del processo costituente è previsto che la nuova Carta Magna venga redatta su un foglio in bianco, non si tratta quindi di una sovrapposizione e modifica di quella del 1980. Tuttavia, il quorum necessario per definire gli articoli della nuova Costituzione è fissato ai due terzi dei membri dell’organo costituente, stesso principio presente nella Costituzione di Pinochet e che ha reso particolarmente difficile riformarla nel corso degli anni democratici. Sebbene sia aperta l’opportunità di rifondare interamente i capisaldi della democrazia cilena a partire dal testo costituzionale, in realtà solo i temi su cui sarà possibile raggiungere larghe intese andranno a far parte della Costituzione mentre tutte le materie oggetto di divergenze saranno regolamentate da altre leggi dello Stato.

Al termine del lavoro dell’organo costituente sarà riproposta un’altra consulta popolare, dove sarà di nuovo il popolo a decidere se ratificare o rifiutare la nuova carta costituente proposta dai suoi rappresentanti. La scelta sovrana dei cittadini sui contenuti del testo costituzionale è un fatto inedito in Cile, caratterizzato da una democrazia rappresentativa con ristretti margini di partecipazione, in cui le costituzioni sono sempre state scritte da uomini bianchi appartenenti all’élite, senza nessun tipo di consulta cittadina o processo democratico. La potenza dell’occasione che il processo costituente dischiude per la società cilena è innegabile e allo stesso tempo si tratta di un compito estremamente complesso e non esente dal pericolo di ritornare a chiudere il conflitto sociale dentro i margini imposti dalla legalità democratica e dentro i binari imposti dall’oligarchia nazionale, che cercherà di porre il veto su qualsiasi cambiamento strutturale in cui siano colpiti i suoi interessi di classe.

Tra gli ostacoli già posti sul cammino di una reale rappresentatività popolare, il primo è che i candidati della convenzione saranno scelti con lo stesso sistema elettorale che si usa per le votazioni nazionali, cosa che renderà difficile la partecipazione di soggetti politici considerati importanti nella rivolta, come le assemblee territoriali, che non sono supportati da partiti o strutture politiche abbastanza robuste e in grado di sostenere una campagna elettorale. A questo si aggiunge il fatto che la votazione per i candidati alla costituente avverrà l’11 aprile 2021 assieme alle elezioni comunali e regionali, aspetto destinato a generare confusione, elevando il rischio di riportare il processo sotto il controllo dei partiti.

La nuova Costituzione non potrà nemmeno intervenire sugli accordi internazionali già firmati dal Cile, tra cui una trentina di trattati di libero scambio firmati con i più diversi paesi che condizionano fortemente il modello produttivo cileno vincolato all’esportazione di materie prime. Questo aspetto non solo comporta una protezione ai capitali stranieri, ma afferma anche l’inviolabilità di temi che dovrebbero invece essere sottoposti alla deliberazione sovrana popolare.

Ulteriori criticità sono emerse per la mancanza di meccanismi che garantiscano seggi riservati ai popoli originari, sebbene il tema della plurinazionalità sarà un asse di discussione importante nel lavoro della costituente. Nell’accordo, come abbiamo visto, inizialmente non era garantita nemmeno la presenza delle donne all’interno dell’organo redattore, aspetto che è stato incluso successivamente attraverso una legge in parlamento su pressione del movimento femminista e che farà della nuova Costituzione cilena la prima redatta con parità di genere a livello mondiale.

L’accordo del 15 novembre 2019 sul processo costituente ha generato un riposizionamento anche all’interno della politica istituzionale: all’interno del Frente Amplio si sono create spaccature e diversi partiti sono usciti dalla coalizione, mentre il PC, che non ha firmato l’accordo, è oggi uno dei favoriti per le elezioni presidenziali del 2021, con l’alta popolarità conquistata da Sergio Jadue, per le sue politiche redistributive come sindaco di Recoleta, comune della cintura di Santiago.

La schiacciante sconfitta per il presidente rappresentata dal voto referendario è l’ennesimo colpo inflitto a un governo che deve ancora fare i conti con le numerose denunce, nazionali e internazionali, per le violazioni ai diritti umani commesse durante i mesi di proteste, a cui si somma la cattiva gestione della pandemia, i continui cambi dei ministri nella sua instabile squadra di governo e un futuro economico complesso per il paese. Se Piñera si mantiene ancora al governo, nonostante abbia perso le redini della gestione politica e sia ormai ripiegato su un arroccamento difensivo, è perché l’arco politico rappresentato in parlamento ha salvaguardato l’istituzionalità che rappresenta con la firma dell’Accordo per la Pace Sociale e la Nuova Costituzione.