Una guerra contro le rivolte del Nord-Africa

Le rivolte in Nord-Africa hanno già rotto l’equilibrio politico su cui si reggevano Tunisia ed Egitto, interessato Yemen e Bahrein, lambito Giordania, Arabia Saudita, Algeria e Marocco. In ognuno dei paesi ci sono particolarità e motivi specifici, ma, ovunque, ricorrono due temi: rivendicazione di migliori condizioni economiche e di vita, rifiuto di regimi polizieschi e oppressivi. La sintesi di queste istanze si raccoglie nell’opposizione alle cricche che detengono il potere con la coercizione e, grazie a esso e alla corruzione, si appropriano e si spartiscono le ricchezze prodotte. In ultima istanza, dunque, il problema posto è quello del potere: chi lo detiene? In che modo e a quali fini lo esercita? La risposta a queste domande è un’aspirazione alla democrazia. Ciò che si desidera non è uno stato/padrone che tiene sotto controllo il popolo attraverso i suoi corpi armati, ma uno stato fondato su un potere legittimato da una genuina partecipazione popolare.

Se le rivendicazioni popolari si limitassero solo a tale aspetto “politico” non sarebbe difficile andargli incontro con un po’ di democrazia formale, di cui in Occidente abbiamo fulgidi esempi. Il fatto è che le rivolte esigono una democrazia con un inequivocabile contenuto economico. Non dei riti quadri-quinquennali di manine che depositano schede senza poter decidere nulla di sostanziale, ma una democrazia dominata da un preciso scopo: abbattere i privilegi delle caste di potere e mettere in moto tutte le risorse esistenti per consentire a giovani, donne, lavoratori manuali e non, contadini e diseredati di avere l’opportunità di guadagnarsi con dignità di che vivere.

Istanze comprensibili, condivisibili, addirittura elementari. Eppure nella loro semplicità minacciano un terremoto che fa impallidire, a paragone, quello giapponese dell’11 marzo. Il motivo è di facile comprensione: il furto maggiore di risorse ai danni di questi popoli non è quello operato dalle congreghe di potere locale, ma il flusso crescente di materie prime a basso costo, di interessi finanziari sui debiti esteri, di manodopera super-sfruttata in loco o nei mercati occidentali in cui emigra. Tutte queste risorse (lasciato un piccolo obolo alle caste locali) prendono immancabilmente la via delle potenze ex-coloniali, alimentandone i profitti in tutti i settori, in primis quello petrolifero (con a cascata tutto il resto, essendo fonte energetica principale), in secundis ogni altro settore industriale (quanto è generoso il Congo per l’industria di computer e cellulari o la Tunisia per i fosfati?) fino al settore sommo rapinatore, quello finanziario internazionale.

Finora le rivolte si sono limitate a indirizzarsi contro la feccia interna, ma, per continuare a proseguire con coerenza sul terreno di partenza, e, dunque, per realizzare quella democrazia con quell’“insignificante” dettaglio di contenuto economico, per quanto tempo ancora potranno evitare di mettere in questione la divisione internazionale del lavoro, del valore, e, dunque, del potere?

Questo rischio è stato, fin dai primi giorni di sommosse, immediatamente percepito nelle cancellerie occidentali, che sono apparse, tuttavia, piuttosto impreparate e incerte sul da farsi. Il primo a uscire fuori dall’empasse è stato Obama. Costui ha colto al volo l’opportunità di ristabilire la centralità degli Usa, messa a dura prova dai “fallimenti” militari degli ultimi anni e dalla crisi finanziaria ed economica. Ha, dapprima, ammonito i poteri locali a non reprimere, poi ha appoggiato “le rivoluzioni per la democrazia e la libertà”. Quanto al contenuto economico il progetto obamiano non prevede alcuna restituzione del maltolto, né più “eque” ripartizioni delle risorse, ma, al contrario, un’ulteriore depredazione, con l’applicazione in loco del meraviglioso espediente per spogliare delle loro misere cose milioni di poveri americani, neri, ispanici e bianchi: la diffusione del credito, erogato direttamente dalle banche occidentali, in applicazione del visionario progetto, elaboarto nell’ultima Davos, di incrementare l’erogazione dei crediti a scala mondiale, per far crescere mercato (e profitti) delle istituzioni finanziarie occidentali. Sul piano economico per questi paesi l’operazione sarebbe un ulteriore dissanguante disastro, ma su quello politico potrebbe far conseguire agli Usa la simpatia dei ceti sociali che, già possessori di qualcosa (piccole proprietà o attività, o anche solo “titoli di studio”), potrebbero provare a sfruttare l’“opportunità” di un credito più facile.

Si tratterebbe, però, pur sempre di minoranze, più numerose dei privilegiati precedenti, ma minoranze. E per tutte le restanti masse che possiedono solo la propria forza-lavoro? Nulla.

La base di consenso dell’imperialismo si potrebbe, dunque, ampliare, alcune forme della democrazia si potrebbero implementare, ma rimarrebbe un’inquietante incognita: le masse completamente espropriate

che hanno appena saggiato l’enorme potere che si cela nella loro forza, quando si muove in modo organizzato e determinato, saranno disposte a tornare ad accettare nel rassegnato silenzio (scandito da qualche sporadica sommossa) le loro misere condizioni? Improbabile. Urge, allora, impedire che le rivolte si trasformino in processo rivoluzionario, uccidere il bambino ancora in fasce, limitare al massimo i danni, o, meglio ancora, prendere la testa del moto per orientarlo nel suo contrario, anziché verso la liberazione dai rapporti di sfruttamento imperialistico in una nuova e più pesante soggezione.

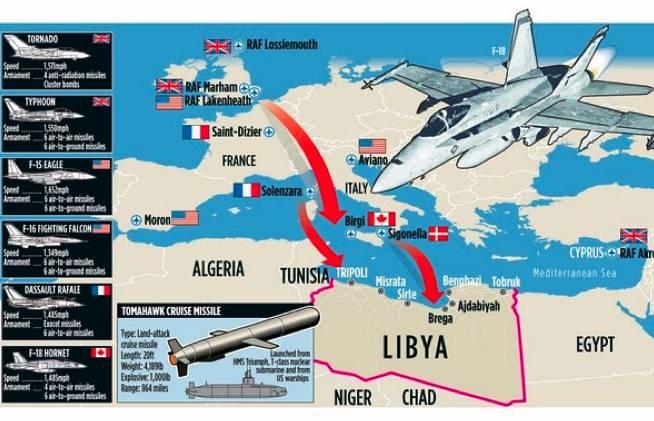

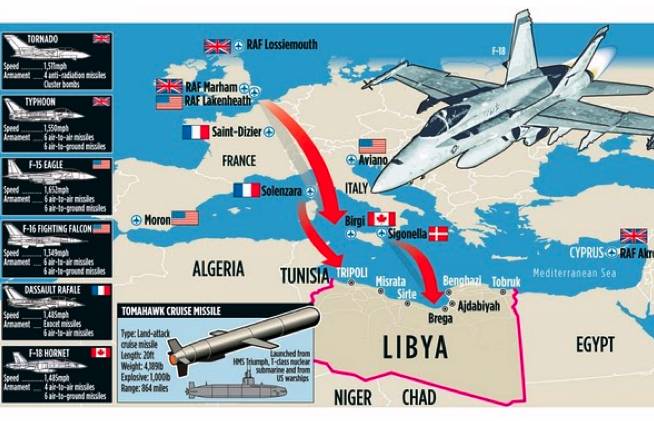

Non per caso il motivo invocato da Clinton e Obama (e ripreso dall’italica autorità “più popolare”, Napolitano) per giustificare l’intervento in Libia è stato proprio quello di “preservare il moto democratico nell’area”. Preservarlo al modo loro, of course.

Non da ora gli Usa progettavano di impiantare in Africa un loro comando militare allo scopo di difendere meglio la stabilità che gli sta a cuore, di poterla sfruttare senza ostacoli, tanto più se questi fossero tentativi rivoluzionari di spezzare lo sfruttamento economico e finanziario loro e dell’intero Occidente. Sull’onda del rincrescimento dell’opinione pubblica mondiale per le “efferatezze” di Gheddafi sono pronti ormai a impiantarsi stabilmente in Africa per controllare da vicino lo sviluppo della situazione, pronti a intervenire se tendenze “estremistiche” ettessero a rischio le “nuove democrazie”, di cui agognano ad assumere la tutela, in combinazione con una “coalizione di volenterosi”, all’interno della quale si è già aperta una feroce lotta per spartirsi il succulento bottino petrolifero e gasifero giacente nel sottosuolo libico.

Di “efferatezze” Gheddafi ne avrà sicuramente compiute. Molte meno di quante un’imponente campagna mediatica glie ne abbia attribuite, e, pur tuttavia, quel che accade in Libia non ha nulla di simile a quanto accaduto in Tunisia ed Egitto. Diverse sono, anzitutto, le condizioni economico-sociali. La Libia è il paese africano con il più alto reddito pro-capite (oltre 14.000 dollari), quello in cui sono più contenute le diseguaglianze sociali e più distribuita d’ogni altro paese produttore di petrolio è la rendita petrolifera. La disoccupazione giovanile è elevata come nei paesi limitrofi, ma i disoccupati dispongono di sussidi statali che altrove si sognano. Vi sono ritardi nel soddisfare il fabbisogno di case, infrastrutture e servizi, ma vi è anche una massa di 1,5/2 milioni di lavoratori immigrati (su una popolazione di 6,5 milioni), cui è riservata la maggior parte dei lavori manuali. Risultati raggiunti grazie alla rivoluzione contro re Idris, creato dalle e asservite alle potenze europee, e alla nazionalizzazione del petrolio che ne conseguì. Altri e più ambiziosi obiettivi che la rivoluzione si era prefissi non sono stati raggiunti, per motivi che non approfondiamo qui, e in cui figurano responsabilità anche della sua leadership. In particolare non ha avuto successo il piano di trasformare la Libia in un paese di moderno capitalismo, con apparati industriali e relative classi di borghesi e proletari, lasciando, di conseguenza, sul terreno sociale una struttura a relativamente forte prevalenza tribale. Persa questa battaglia, Gheddafi ha cercato di amministrare lo stato con un compromesso tra le tribù per la spartizione di potere e rendite petrolifere, senza, però, abbandonare alcune caratteristiche –quanto a uso “sociale” della rendita petrolifera- profondamente diverse rispetto alle petro-monarchie.

Sul piano della politica internazionale, esauritasi nella sconfitta la spinta pan-araba e falliti i tentativi di più o meno improbabili alleanze con movimenti “rivoluzionari” sparsi per il mondo (Europa inclusa), la Libia ha cercato di conquistarsi una relativa tranquillità intrecciando accordi e affari con paesi occidentali, e soprattutto con l’ex-madrepatria coloniale, l’Italia. Il prezzo è stato di trasformare il paese nell’ante-murale della jihad islamista e in cane da guardia dei flussi migranti dall’Africa sub-sahariana.

Nonostante i cedimenti, Gheddafi non è mai stato veramente accolto nella “comunità internazionale”. Da un lato perché non ha mai abbandonato una certa retorica “rivoluzionaria”, nel sostenere l’esigenza di unione pan-africana e nei confronti di Israele, ma, dall’altro e ben più importante, perché metteva limiti nazionalistici allo sfruttamento petrolifero esigendo di controllarne l’uso e di utilizzarne i proventi per una redistribuzione interna e per infrastrutture ciclopiche come il grande fiume sotterraneo artificiale che porta 6 milioni di metri cubi al giorno di acqua fossile dal sottosuolo del deserto alle coste del paese. Pessimo insegnamento far credere ai popoli che siedono sopra i giacimenti di oli minerali che ne possano ricavare

qualche cosa anche per sé e non solo per ridotte elites locali! Se prendessero sul serio certi esempi, di quanto salirebbe il prezzo del petrolio per le multinazionali? E di quanto calerebbero i loro profitti?

Gli innegabili avanzamenti sul piano sociale non hanno, tuttavia, impedito che si accumulassero contraddizioni, in particolare negli ambienti giovanili, attratti dal messaggio di maggiore libertà individuale proveniente da regioni più sviluppate e che, di conseguenza, cominciavano a mal sopportare la cappa dello stato/padrone, delle sue ideologie e pratiche, nonché a scontrarsi con la cappa delle mentalità tradizionali, mai veramente smantellate dalla “rivoluzione verde”. Queste rivendicazioni sono state una molla potente anche nelle rivolte di Tunisia ed Egitto, ma con una profonda differenza. In quei paesi, infatti, si è realizzata una saldatura tra il movimento dei giovani per la libertà e la democrazia con un poderoso movimento delle classi sfruttate per migliori condizioni economiche e sociale. In Libia questa seconda leva non si è messa in azione, dato che le masse lavoratrici libiche non vivono condizioni di povertà e abbandono paragonabili a quelle dei paesi limitrofi. A ben vedere, l’unico soggetto in grado di rappresentare in modo deciso il versante economico-sociale sono in Libia gli immigrati, ma questi sono stati lasciati, anche da Gheddafi, allo stato di paria civili, per quanto molto meglio pagati che altrove. Le prime deboli manifestazioni giovanili sono state, così, subito appropriate da forze interne che rappresentano una mai sopita istanza di autonomia della Cirenaica rispetto a Tripoli e da capi tribali stanchi del patto con Gheddafi, convinti di poter riscuotere una quota maggiore di rendita petrolifera con l’arrivo di nuovi padroni dall’esterno.

Ma quanto più l’opposizione interna era debole sul piano di massa, tanto più dall’Occidente si è accelerato i tempi per precipitarsi ad aiutarla.

L’operazione è stata supportata da una campagna di disinformazione di massa analoga a quella per il Kosovo e l’Iraq. Si è fatta passare l’idea che in Libia fosse in corso una rivolta analoga a quella tunisina ed egiziana e che il satrapo di turno la stesse ferocemente reprimendo nel sangue di un vero e proprio genocidio. Ciò è stato sufficiente per attribuirsi il titolo di umanitari liberatori, cancellando d’un tratto le nefandezze commesse allo stesso titolo in Yugoslavia, Iraq e Afghanistan, dagli Usa e dai loro alleati. La disinformazione era necessaria per depotenziare le resistenze all’intervento interne all’Occidente e conquistare anche chi aveva simpatizzato per le rivolte precedenti. Il successo gli ha, finora, arriso.

Per evitare ogni equivoco: il problema non è “difendere Gheddafi”. Questi aveva già da tempo ridotto a pura retorica ogni politica di riscatto anti-imperialista della Libia e aveva finito con l’accettare il ritorno dei capitali occidentali, e, in particolare, dell’ex potenza coloniale, l’Italia. All’Italia aveva ceduto, infatti, parti rilevanti delle ricchezze petrolifere, dei mercati di prodotti d’ogni specie e, in ultimo, anche cospicui capitali. Sulla questione dei soldi investiti in Italia si è fatto un gran parlare di “colonizzazione a contrario”, ma, del tutto a sproposito. I soldi libici, infatti, non sono venuti a dominare in Italia, ma, al contrario, ad essere dominati. Partecipano al sostegno delle nostre grandi imprese, ma si devono accontentare, al massimo, di qualche dividendo, senza poter mettere becco in alcuna decisione. Finanche il famoso risarcimento per l’oppressione coloniale sottoscritto da Berlusconi, i 5 miliardi in venti anni per costruire l’autostrada litoranea, erano, per accordo condiviso, destinati esclusivamente alle imprese italiane cui erano riservati gli appalti. A conferma del vero e proprio ritorno dell’Italia in funzione neo-coloniale c’erano, poi, i servigi dei libici per bloccare il flusso di migranti (un terreno sul quale i “ribelli” cui la “comunità internazionale” vuole traslare il potere saranno senz’altro più efficienti: hanno già iniziato, infatti, dei veri e propri pogrom contro gli immigrati interni, bollati come “mercenari di Gheddafi”).

Da campione dell’anti-imperialismo egli si era già trasformato in un campione del lato opposto che non esitava a usare metodi duri anche per reprimere oppositori interni, oltre che grottesche pose e rimaneggiamenti anti-età.

Tutto ciò, però non sposta di un millimetro un fatto innegabile: l’armata che lo vuole disarcionare non lo fa per liberare più e meglio il popolo libico dalla rapina globale, ma per l’esatto opposto. Cerca in Libia dei quisling locali disposti ad “aprire il paese” molto più di quanto consentisse Gheddafi (e magari anche a

dividerlo con qualche nuovo Kosovo che ospiti qualche gigantesca base americana), e disposti, ovviamente, anche a lasciar andare alla malora ogni altro aspetto sociale re-distributivo generalizzato.

Ecco perché, a prescindere da chi detiene il potere in Libia, bisogna impedire a questa banda di “liberatori” di prendere possesso di quel paese, direttamente o indirettamente, con le armi esplosive o con quelle diplomatiche. Giù le mani dalla Libia! Giù le mani dalle rivolte del Nord-Africa!

Le rivolte in Nord-Africa hanno, dunque, permesso agli Usa di restaurare il ruolo di gendarme mondiale, andato in crisi con le guerre in Iraq e Afghanistan. Obama ha ricostruito il soft power dilapidato dai Bush e dai neo-cons, e, dopo, è tornato a imbracciare il pesante randello dell’abituale hard power (per quanto ancora con i clintoniani ghirigori umanitari). Per farlo ha invocato l’interesse “globale” a tenere sotto controllo le esplosioni sociali e politiche del Nord-Africa e dei paesi arabi, ma l’interesse “globale” delle grandi potenze non riesce più a fare velo all’aumentare delle contraddizioni tra di loro. Sul piano delle risorse petrolifere, è del tutto evidente la foga francese e inglese per precostituirsi (anche in gara tra di loro) posizioni di vantaggio allorquando si tratterà di spartirsi il bottino, che, immancabilmente, sarà fatto ai danni di chi ne detiene attualmente buona parte, l’Italia. Sul piano più di prospettiva gli Usa aspirano a un ruolo maggiore nel continente africano, insieme a Francia e Inghilterra (ma promettono qualche briciola anche all’Italia), allo scopo, essenzialmente, di bloccare la strisciante “invasione cinese”. Più in generale, ancora, il loro intervento cerca di stoppare la dinamica dei “paesi emergenti” a creare una griglia di rapporti industriali, commerciali e finanziari tendenzialmente indipendenti dall’egemonia finanziaria ed economica nord-americana. I maggiori “mal di pancia” all’intervento in Libia sono stati, non a caso, espressi da Cina, Russia, India, Brasile, Turchia, Sudafrica. A essi si è associata, in Europa, la sola Germania, cioè il paese che con le “economie emergenti” ha stretto finora, grazie al suo potente apparato industriale, i rapporti più fruttiferi per entrambi. Il rilancio in pompa magna del ruolo degli Usa, vuol dire, peraltro, anche un’altra cosa: che tutti i soci della combriccola devono essere pronti a sostenerne le sorti finanziarie, che, si sa, sono per gli Usa sempre più traballanti.

Mentre riducono la Libia in macerie, già se ne contendono le spoglie, e sono pronti a scaricare i nuovi inevitabili rovesci di una crisi che non si mitiga sui popoli del Terzo Mondo e sulle classi sfruttate dell’Occidente. E proprio in Occidente hanno già raggiunto il migliore dei risultati con la sterilizzazione dell’opposizione all’intervento armato in Libia, condotto con la scorta di pezzi interi del movimento pacifista che fu.

D’altronde anche la simpatia che le rivolte nord-africane hanno suscitato nelle classi sfruttate e nei movimenti di opposizione in Occidente si è limitata alle, sacrosante, rivendicazioni di libertà, giustizia e democrazia, senza cogliere come in esse fosse contenuto anche un elemento fenomenale per organizzare la resistenza ai nostri Marchionne, Berlusconi, Sacconi, Veltroni ecc. Tutti costoro, per convincere i lavoratori a farsi sfruttare di più utilizzano il ricatto della concorrenza di lavoratori di altri paesi disposti a svendersi. Le rivolte dimostrano il contrario, esse sono anche una resistenza ai Marchionne&C. Se non avranno, però, da qui l’adeguato sostegno contro i piani di riconquista della “comunità internazionale”, questa opportunità sarà drammaticamente persa. Per i popoli oppressi e per noi.

22 marzo 2011,

Nicola Casale

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.