Deposito nazionale: le mille e una scoria – seconda parte

Qui la seconda parte di Le mille e una scoria di Giorgio Ferrari. Il seguente articolo è stato pubblicato a puntate da La bottega del Barbieri. Per comodità di lettura abbiamo accorpato le prime quattro puntate in un unico articolo (a questo link), sotto potete leggere le seguenti quattro. Buona lettura!

5- Il mistero delle “barre” di Elk River

Correva l’anno 1957 e l’Italia era attraversata da una lotta senza esclusione di colpi per il controllo di una nuova, potente, fonte di energia: l’energia nucleare. Due le fazioni in campo, quella statalista e quella costituita da 5 società private che da sole controllavano l’87% di tutto il mercato elettrico e volevano assicurarsi anche lo sfruttamento di questa nuova fonte.

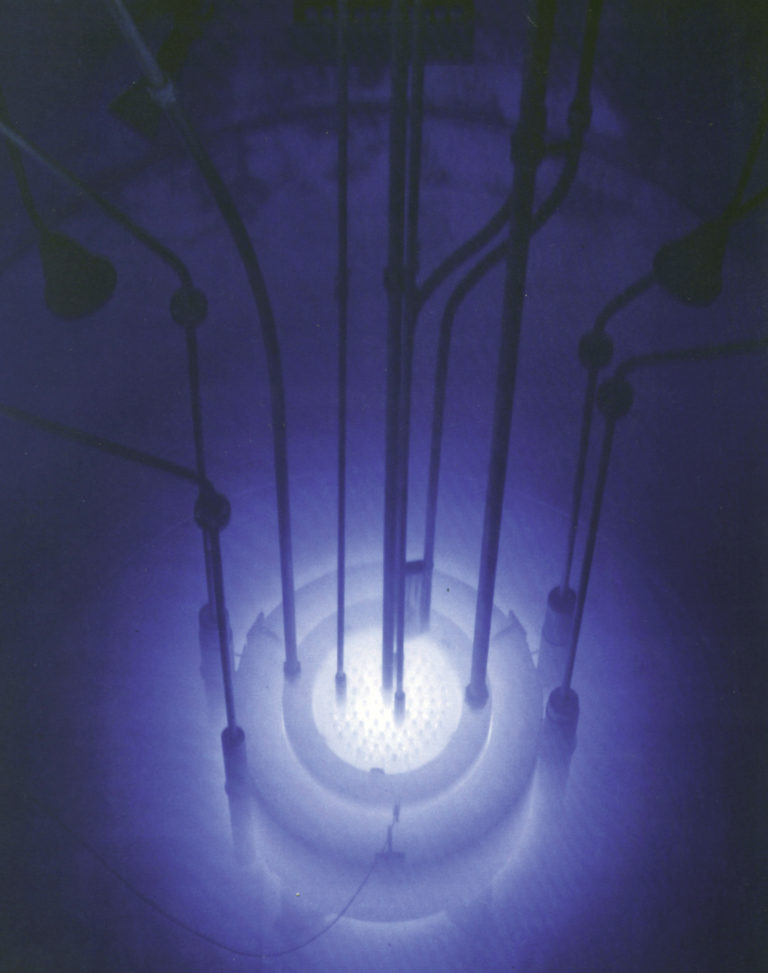

Per contrastare il potere di questi ultimi, Felice Ippolito si servì del settore della ricerca di cui era a capo, per occupare posizioni strategiche nella corsa a realizzare la prima centrale elettronucleare. Fiorirono così gli accordi di collaborazione con diversi enti e paesi, fra cui quello che aveva liberato per primo l’energia dell’Atomo, “illuminando” i cieli di Hiroshima e Nagasaki: gli Stati Uniti d’America. Così, proprio nel 1957, fu firmato il primo accordo di collaborazione in campo nucleare tra Italia ed Usa, a cui ne seguirono altri di più specifici nel 1962 e, per ciò che riguarda questo racconto, il contratto firmato nel 1965 tra l’Atomic Energy Commission (AEC) statunitense e l’Italiano CNEN. In questo contratto si prevedeva il riprocessamento del combustibile misto Uranio-Thorio proveniente dalla Centrale di Elk River, Minnesota, dal cui ricavato in materiale fissile il CNEN avrebbe fabbricato per l’AEC nuovo combustibile per alimentare la centrale di Elk River o, qualora ciò non fosse stato possibile, il ritorno negli Usa del ricavato fissile ottenuto dal riprocessamento. La fornitura di nuovo combustibile da parte CNEN doveva essere equivalente al numero di elementi di combustibile ricevuti e sottoposti a riprocessamento e pari ad un intero nocciolo; il tutto da realizzarsi nell’impianto Itrec del neonato centro ricerche nucleari della Trisaia, in provincia di Matera.

Il trasferimento del combustibile irraggiato dagli Usa all’Italia sarebbe avvenuto sotto forma di leasing (affitto temporaneo) e tramite accordo da stabilire con l’Agenzia Europea per l’energia atomica (Euratom Supply Agency, ESA). Si trattava di un impresa all’avanguardia, mai tentata prima per quanto riguarda i combustibili al Thorio che implicava una lavorazione totalmente remotizzata (cioè effettuata in ambienti schermati attraverso pinze meccaniche manovrate a distanza da operatori) data l’elevata radioattività del materiale da trattare. Tuttavia, nel 1968, il reattore di Elk River fu messo definitivamente fuori servizio con conseguente abbandono da parte Usa del ciclo Uranio-Thorio, ed è a questo punto che la storia si carica di “mistero”. Il contratto AEC-CNEN infatti, non aveva più ragion d’essere, ciononostante 84 elementi di combustibile della centrale di Elk River arrivarono lo stesso in Trisaia. Sotto quale forma? Leasing o cessione definitiva? E se di cessione si trattò, chi ne fu il beneficiario, il CNEN o lo Stato Italiano? Ma soprattutto, l’ESA fu messa a conoscenza delle modifiche intercorse tra Usa e Italia nel trasferimento di questo materiale fissile?

A complicare le cose, nel 1974, il CIPE deliberò l’abbandono del programma Uranio-Thorio in Italia, per cui le attività sul combustibile nel frattempo giunto in Trisaia, furono orientate al solo riprocessamento per testare la funzionalità dell’impianto Itrec, cosa che avvenne tra il 1975 e il 1978, attraverso lo smontaggio, dissoluzione e recupero di materiale fissile per 20 elementi di combustibile di Elk River. Di questa attività, peraltro portata a termine con buoni risultati, restano ancora oggi 14.000 litri di soluzioni acide altamente radioattive immagazzinate in serbatoi “provvisori”, oltre a 64 elementi di combustibile allocati nella piscina dell’impianto che costituiscono la componente più pericolosa di tutto l’inventario dei rifiuti nucleari in Italia. Per questo combustibile non esiste una soluzione “tecnica” perché la presenza di Thorio comporta un trattamento separato e diverso da quello che normalmente avviene negli impianti di riprocessamento del combustibile, e i paesi in cui si pratica questo tipo di lavorazione (Francia, Inghilterra, Russia, Giappone ) non si sono dichiarati disposti a riprocessare il combustibile di Elk River, tant’è che la soluzione indicata sia nel Piano nazionale per la sistemazione dei rifiuti radioattivi che nel progetto del Deposito nazionale, è quella di sistemarli in appositi cask.

Ma se questi sono i vincoli “tecnici” che si frappongono ad una migliore soluzione del problema, resta comunque irrisolto il mistero della proprietà di questo combustibile, ovvero nel caso che fosse accertato che il trasferimento in Italia avvenne secondo la forma originaria prevista nel contratto AEC-CNEN del 1965 (cioè leasing), i 64 elementi di combustibile dovrebbero rientrare negli Usa. In questo senso, nel 1999, L’Enea (subentrato al CNEN) avviò una pratica legale nei confronti del DOE (Department of Energy degli Stati Uniti, subentrato all’Atomic Energy Commission) con il patrocinio dello studio legale Egan, Fitzpatrick, Malsch & Cynkar con sedi in Vienna e San Antonio (Texas), al fine di far valere i propri diritti, ovvero di ottenere il rientro negli Usa dei 64 elementi di combustibile irraggiato di Elk River, giacenti presso il Centro della Trisaia. Il 23 dicembre 1999, però, questa causa fu archiviata con ordinanza della Corte del Distretto di Columbia (Usa), per sopravvenuti contatti e/o accordi politici tra il Governo italiano e il Governo Usa. Cinque anni più tardi, nel 2004, fu il governo Berlusconi a tentare il rimpatrio di questo combustibile, tentativo che si protrasse fino al 2006 con ripetute sollecitazioni da parte del sottosegretario Gianni Letta presso il Governo degli Usa e presso lo stesso DOE, arrivando a “minacciare” che altrimenti l’Italia si sarebbe vista costretta a rivolgersi alla Russia! Ma la risposta del segretario all’energia Usa, Abraham, fu sempre la stessa: non esistono le condizioni né programmi in vigore che consentano di far rientrare negli Usa questo materiale. Nel giugno del 2006, presso il senato della Repubblica Italiana, fu presentata una interrogazione al Ministro dell’Ambiente da parte della Senatrice Anna Maria Palermo, al fine di fare chiarezza su tutta questa materia, ma la risposta non c’è mai stata.

Il mistero delle “barre” di Elk River, dopo circa cinquant’anni, non è ancora risolto e lascia dietro di sé una eredità pesante: 64 elementi di combustibile Uranio-Thorio e 14.000 litri di rifiuti liquidi altamente radioattivi che secondo i programmi della Sogin avrebbero dovuto essere cementificati e immagazzinati in un deposito temporaneo che doveva essere ultimato entro il 2013, ma così non è stato e in questo caso non si tratta di un mistero. Ma per sapere come sono andate le cose alla Trisaia e a Saluggia bisognerà aspettare ancora una notte.

6- Depositi provvisori e cantieri infiniti

Se in Trisaia c’è tutt’ora la maggiore quantità di combustibile irraggiato, a Saluggia (provincia di Vercelli) c’è la più alta concentrazione di radioattività da rifiuti nucleari di tutta Italia. Molti i punti in comune fra questi due siti a cominciare dagli impianti di riprocessamento realizzati dal CNEN negli anni ‘60 (Itrec per la Trisaia ed Eurex per Saluggia) ed entrati in funzione quasi contemporaneamente, ma con conseguenze diverse per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi e della popolazione. L’impianto Itrec, come s’è visto, cessò di funzionare con l’abbandono del programma Uranio-Thorio all’incirca nel 1978; l’Eurex di Saluggia invece continuò a funzionare fino a metà degli anni ‘80 sul ciclo Uranio-Plutonio, riprocessando notevoli quantità di combustibile irraggiato proveniente dai reattori canadesi (CANDU) o da reattori di ricerca come l’MTR (Material Test Reactor, Idaho – Stati Uniti), i cui residui di lavorazione costituiscono la considerevole mole di rifiuti di media ed alta attività ancora presenti sul sito. Tuttavia a fare la differenza fondamentale tra i due siti sono le caratteristiche idrogeologiche, assai peggiori a Saluggia di quanto non lo siano per la Trisaia.

Tutto cominciò con la Fiat che, insieme alla Montecatini, decise di investire nel settore nucleare creando la Sorin (Società ricerche nucleari) e nel 1959 inaugurò a Saluggia il reattore Avogadro. Successivamente Fiat, che aveva stretto accordi con la Westinghouse, costituì la Coren (Combustibili per reattori nucleari) che a partire dalla fine degli anni ‘60 produsse il combustibile per la Centrale di Trino Vercellese e sempre in quegli anni, a Saluggia, il CNEN decise di costruire l’impianto Eurex. Un vero e proprio concentrato di istallazioni nucleari in un sito non adatto ad ospitarle dato che è letteralmente circondato da corsi d’acqua (un fiume e due canali irrigui) e praticamente “galleggia” su una falda acquifera che scorre a pochi metri dalla superficie. Ad aggravare la situazione ci si mise l’Enel che, dopo il referendum del 1987, utilizzò il reattore Avogadro (fuori servizio da tempo) come deposito temporaneo del combustibile irraggiato delle sue centrali nucleari. Questa situazione divenne palesemente insostenibile negli anni 2000 quando la Dora Baltea e la risalita della falda minacciarono seriamente di inondare il sito: fu costruito un muro di cemento alto cinque metri e profondo 15 e si iniziò a prendere in considerazione la sistemazione dei rifiuti presenti nel complesso che in buona parte era passato sotto la gestione di Sogin. Di qui il nuovo parco serbatoi per ospitare i rifiuti liquidi derivanti dalle passate attività di riprocessamento, la compattazione di una parte dei rifiuti solidi, la costruzione di un deposito temporaneo (D2) per rifiuti a bassa attività e, come opera più importante, l’avvio della costruzione dell’impianto Cemex (per la cementificazione dei rifiuti liquidi) con annesso deposito temporaneo D3 che ha avuto una gestazione a dir poco sconcertante. Nel 2008 rilascio della VIA da parte dei Ministeri competenti e della regione Piemonte; 2013 si conclude l’iter autorizzativo e Sogin emette bando di gara per la costruzione; 2015 avvio dei cantieri; 2017 disdetta del contratto di appalto da parte Sogin per inadempienze dell’appaltatore; 2019 emissione nuovo bando di gara Sogin per completamento lavori, la cui fine, a questo punto, appare sempre più soggetta all’applicazione dell’avverbio che si usa per descrivere il fine pena degli ergastolani: mai!

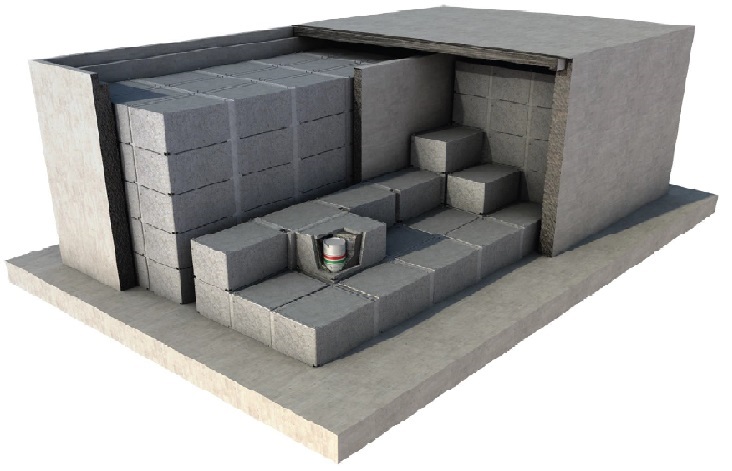

Ma se Saluggia piange, viene da dire, la Trisaia non ride. Anche per questo sito, Sogin aveva concepito un impianto di cementificazione dei rifiuti liquidi (ICPF) e la loro sistemazione in un deposito provvisorio (DMC3) insieme al combustibile di Elk River sistemato in due cask e, come per Saluggia, le tappe di questa opera risultano altrettanto sconcertanti: 2009 richiesta compatibilità ambientale da parte Sogin; 2011 rilascio VIA da parte Ministeri competenti e regione Basilicata; 2013 avvio dei cantieri; 2017 disdetta del contratto di appalto da parte Sogin per inadempienze dell’appaltatore; 2019 emissione nuovo bando di gara Sogin per completamento lavori….

Tutto questo allo scopo di condizionare i rifiuti, cioè sottoporli a trattamenti tecnici tali da renderli adeguati all’immagazzinamento, per poi essere sistemati in appositi depositi temporanei con la precisazione che gli impianti di trattamento (Cemex per Saluggia e ICPF per Trisaia) hanno, rispettivamente, una vita utile di 15 e 25 anni, dopo di che dovrebbero essere smantellati, mentre i corrispondenti depositi provvisori (D3 per Saluggia e DMC3 per Trisaia) hanno una vita utile di almeno 50 anni, periodo entro il quale dovrebbe essere pronto il Deposito nazionale. Dunque è un gioco ad incastro in cui l’unico elemento certo è che in questi due siti, i lavori proseguiranno ininterrottamente fino a quando non sarà pronto il Deposito Nazionale. Infatti, il previsto smantellamento degli impianti di trattamento dopo 15 e 25 anni anni, produrrà nuovi rifiuti che a loro volta andranno condizionati e immagazzinati e, nell’arco di 50 anni, anche i depositi provvisori subiranno la stessa sorte….sempre che all’orizzonte non si presentino tempeste come quelle che, alcuni anni fa, squassarono la tranquilla “navigazione” di Sogin. Ma questo è un racconto ancora tutto da scrivere.

7- Sogineide

Quando Sogin fu costituita, nel 1999, i suoi compiti riguardavano lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti. Ad assolverli fu chiamata una consistente parte di tecnici provenienti dal settore nucleare dell’Enel di cui l’allora amministratore delegato Franco Tatò intendeva disfarsi: una vera e propria “catarsi” per delle persone che prima avevano impiegato le loro conoscenze nel costruire reattori nucleari e ora dovevano smantellarli! Questa nuova attività nacque all’insegna di una diffusa incertezza sia per quanto riguardava il quadro normativo tecnico (vecchio e non aggiornato) sia per le titubanze del potere politico nel delineare le modalità e le tappe con cui si doveva porre fine al ciclo nucleare italiano: una pecca di cui la classe politica italiana non potrà mai essere assolta.

Comunque sia nel 2001 e poi nel 2004 vennero meglio definiti gli indirizzi strategici di Sogin che sostanzialmente consistevano nel trattare tutti i rifiuti solidi e liquidi presenti sui suoi siti entro dieci anni; completare il riprocessamento del combustibile all’estero e provvedere alla disattivazione accelerata delle ex centrali nucleari entro venti anni. Relativamente al deposito nazionale invece, Sogin doveva collaborare con il ministero dell’Industria essendo questo il responsabile unico della sua localizzazione e realizzazione a cui, nel 2004, fu aggiunto anche il ministero dell’Ambiente. Tutto sommato si trattò di una navigazione relativamente tranquilla per Sogin fino al 2002, quando le acque cominciarono ad agitarsi. Con la proclamazione dell’emergenza nucleare e la contestuale nomina di un commissario straordinario nonché presidente di Sogin, il generale Carlo Jean, si arrivò alla crisi del 2003 determinata dalla rivolta di Scanzano Jonico. Poi, nel 2004, vennero le prime severe critiche che la Corte dei Conti fece all’operato di Sogin definendolo «rischioso» per la popolazione a causa del consistente slittamento delle attività di decommissioning. Cosa era successo? Perchè una società nata sotto i buoni auspici volti a chiudere adeguatamente il ciclo nucleare era improvvidamente caduta in disgrazia?

Per capirlo bisogna ripartire dall’attacco alle Torri gemelle di New York del settembre 2001. Quell’episodio non provocò solo (si fa per dire!) la “guerra infinita e preventiva” al terrorismo che ebbe il suo apice con l’invasione dell’Iraq, ma anche un diffuso inasprimento degli apparati e delle misure di sicurezza in tutti i Paesi dell’Occidente, ivi compresa l’Italia dove si era insediato da poco il secondo governo Berlusconi. Trasferire queste misure nel settore nucleare fu un gioco da ragazzi: cogliendo al volo l’emergenza Saluggia determinata dagli straripamenti della Dora Baltea si proclamò l’emergenza nuke, nominando un commissario straordinario con pieni poteri e con un curriculum militare di tutto rispetto. E’ lo stesso Carlo Jean ad aver fornito l’evidenza di questo indirizzo securitario, quando nelle sue audizioni alla Camera sostenne che più dello scenario catastrofico prospettato all’epoca da Carlo Rubbia (inondazione del sito di Saluggia) la sua preoccupazione principale era rappresentata dal mini-terrorismo che poteva attaccare i depositi di rifiuti radioattivi sparsi per l’Italia. Di qui l’accelerazione verso la scelta del Deposito geologico di cui però Jean non indica chi fu promotore: alla domanda specifica rivoltagli dall’onorevole Michele Vianello nella seduta parlamentare del 3/12/2003 (Da chi, o da quale organo di Governo, lei ha ricevuto l’incarico di predisporre un sito geologico per tutti i rifiuti radioattivi?) Jean sostanzialmente non risponde ma nemmeno viene incalzato a farlo. Insieme a queste influenze “militaresche”, cominciano a farsi sentire in Sogin le pressioni e gli appetiti di alcuni partiti: il vice presidente di Sogin, all’epoca di Jean, era Paolo Togni (figlio del più noto Giuseppe Togni) che oltre ad essere capo di gabinetto del ministro dell’Ambiente Altero Matteoli (che di danni ne fece parecchi) era stato presidente della Waste Management Italia, multinazionale operante nel settore dei rifiuti a sua volta oggetto di alcune inchieste giudiziarie. Da allora in poi i “lati oscuri” del management e della mission di Sogin si sono fatti più evidenti: nel 2005 venne ratificato l’accordo bilaterale Italia-Russia che prevedeva l’impiego di Sogin nelle attività di smantellamento di sottomarini nucleari della flotta russa del Nord per una durata di dieci anni e con un onere complessivo a carico dell’Italia di 360 milioni di euro, incarico che apparve veramente strano per non dire incredibile e di cui, ancora oggi, non si dispone di resoconti dettagliati. Di entità minore, ma più numerose furono le “chiacchierate” spese di Sogin per servizi di comunicazione od organizzazione di eventi come: la partecipazione al Salone del libro organizzata da Marcello dell’Utri (nel 2005) costata 257.000 euro; i contratti per divulgazione e comunicazione con società di consulenza per cifre complessive che superavano il milione di euro e che rimandavano a personaggi vicini alla Lega Nord come Massimo Polledri e Paolo Mancioppi, ex parlamentare della Lega Nord e poi consigliere di amministrazione di Sogin ed amministratore delegato di Nucleco (di cui Sogin è compropietaria): tutti episodi rilevati dalla Corte dei conti nel riesaminare i bilanci della società che, è bene ricordarlo, hanno come fonte pressoché esclusiva di introiti la componente tariffaria che si paga sulle bollette elettriche che va sotto la voce «oneri nucleari». Anche dal punto di vista tecnico-funzionale non si può dire che le cose andassero bene, tant’è che nel 2008 la Sogin rivede drasticamente il planning dello smantellamento delle ex centrali: l’obiettivo non è più il raggiungimento del green field (cioè il rilascio incondizionato dei siti, riportati a “prato verde”) ma il brown field in cui anche dopo la demolizione degli impianti il sito non è riconsegnabile alla collettività in quanto su di esso permangono i rifiuti prodotti durante lo smantellamento. Secondo Sogin questo cambiamento di strategia fu una scelta obbligata dal momento che l’inesistenza di un Deposito nazionale, a cui conferire i rifiuti da smantellamento, comprometteva il raggiungimento del green field ma, pur riconoscendo il legame funzionale che c’è tra le due cose, i ritardi accumulati nel decommissioning non risultano pienamente giustificabili.

Tuttavia è solo nel 2010 che avviene il “salto di qualità” nella gestione opaca della mission di Sogin. Il ritorno di Berlusconi si era caratterizzato anche per il rilancio di un nuovo piano nucleare (poi sconfitto dal referendum del 2011) e in questo quadro era necessario rafforzare il ruolo di Sogin che si concretizzò con il Decreto legislativo 31 del 2010 tutt’ora in vigore. Se fino a quel momento la funzione di Sogin si era mantenuta entro gli indirizzi iniziali (decommissioning degli impianti, ritrattamento all’estero del combustibile e collaborazione con Mise e Minambiente per quanto riguarda localizzazione, costruzione e gestione del Deposito nazionale dei rifiuti) con il varo di questo decreto essa diviene il soggetto esclusivo di tutto ciò che riguarda la chiusura del nucleare (fatta eccezione per gli aspetti normativi). Non solo; perché nel frattempo Sogin è diventata proprietaria di molti siti ex Enea intestandosi anche le rispettive licenze di esercizio e conseguentemente la licenza per produrre e gestire i corrispondenti rifiuti. Contestualmente in quegli anni erano state avviate le gare di appalto per la realizzazione di impianti di trattamento e depositi provvisori nei siti della Trisaia e di Saluggia per un ammontare superiore ai 130 milioni di euro complessivi. Proprio nel 2010 viene rinominato Amministratore delegato di Sogin Giuseppe Nucci (già AD di Sogin nel 2005) disinvolto manager con un ricco passato in ABB e poi nell’Enel di Franco Tatò che lo mise a capo di Enel Sole (illuminazione pubblica): ed è sotto la sua gestione che si perfeziona l’appalto per l’impianto Cemex di Saluggia vinto al massimo ribasso (98 milioni di euro) dalla cordata Saipem-Maltauro. Quest’ultima – finita nel mirino dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) – sarà commissariata dal Prefetto di Roma mentre l’omonimo proprietario finirà in manette, i lavori di Saluggia interrotti e Nucci dimissionato.

Il successivo ricambio del management (2013) non basta a ridurre il discredito in cui è caduta la Sogin ma ancora una volta, nonostante le voci di possibile commissariamento, le inchieste delle Commissioni parlamentari e le ripetute censure della Corte dei Conti, la società ha proseguito nella sua turbolenta navigazione perchè nessuna forza politica ha mai voluto mettere mano al Dlgs 31/2010 che attribuisce a Sogin compiti che sono in palese conflitto di interessi fra loro: preparazione della carta dei siti; gestione di tutte le fasi di informazione e consultazione con enti locali e soggetti diversi; individuazione del sito; progettazione, costruzione e gestione del Deposito nazionale e del Parco tecnologico; erogazione delle compensazioni alle comunità locali interessate dalla localizzazione del Deposito senza contare che, siccome il conferimento dei rifiuti al Deposito nazionale è oneroso, Sogin – in quanto produttore di rifiuti – dovrà pagare una tariffa di conferimento a se stessa in quanto gestore del Deposito!

C’è dell’incredibile in questa vicenda ma del resto tutte le storie de “Le Mille e una scoria” incredibili lo sono state. Però è giunto il momento di porvi fine. Alla prossima e ultima puntata dunque.

8 – Riflessioni di fine racconto

Qui si conclude il racconto de “Le mille e una scoria”, ma la vicenda del Deposito nazionale andrà avanti chissà per quanto tempo ancora e chissà con quali esiti. Credo però che, a questo punto, non ci si possa sottrarre dall’affrontare alcuni aspetti che travalicano i confini della mera “gestione del presente”, ovvero la ricerca di questa o quella soluzione tecnica e l’applicazione di questa o quella norma, sollecitandoci a riflettere sull’atteggiamento dei vari soggetti in campo e sulle implicazioni future delle decisioni che verranno prese in questa fase. Andiamo con ordine.

L’atteggiamento del potere

Quando il 5 gennaio la Sogin ha reso pubblica la CNAPI dando avvio alla fase di consultazione pubblica sulla localizzazione e costruzione del Deposito nazionale, tutte le problematiche descritte nelle precedenti puntate sono inaspettatamente riemerse dall’oblio in cui erano state relegate. La carta dei siti infatti era stata definita già nel 2015 sotto il Governo Letta, ma per evidenti motivi di “opportunità politica” non fu resa pubblica per cinque anni di fila da nessuno dei governi successivi: Renzi; Gentiloni e Conte I. Suonano quindi un po’ stravaganti le dichiarazioni rilasciate (il manifesto 14/01/2021) dall’ex sottosegretario all’Ambiente con delega alle politiche nucleari, Roberto Morassut, all’indomani della pubblicazione della CNAPI: «La decisione era non rinviabile, pena una infrazione europea» e a proposito della fase di consultazione «Per la prima volta in Italia la localizzazione di una grande opera avviene mediante una procedura basata sulla partecipazione».

Intanto non è prevista nessuna procedura di infrazione che riguardi la mancata pubblicazione della CNAPI non rientrando questa fra i vincoli imposti dalla direttiva UE 70/2011 che invece riguarda la predisposizione di un «Piano nazionale per i rifiuti radioattivi», questo sì oggetto di infrazione per l’Italia che non lo aveva presentato nei termini previsti. Ma di quale partecipazione si può onestamente parlare, quando si chiede ai cittadini di consultare e commentare in soli 60 giorni una mole impressionante di documenti specialistici che sono stati studiati ed elaborati da decine di tecnici qualificati nel corso di due decenni? Senza dimenticare la Convenzione di Aarhus, la direttiva 2003/4/CE sull’informazione ambientale, le raccomandazioni della IAEA in materia di informazione, basterebbe richiamare alcuni dei princìpi contenuti nelle “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia” – emanate nel 2017 dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione – per rendersi conto che quella in corso è una consultazione-farsa.

Chiarezza: «Gli obiettivi della consultazione, così come l’oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell’avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche».

Imparzialità: «La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l’imparzialità del processo in modo tale da perseguire l’interesse generale».

Inclusione: «L’amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate».

Tempestività: «La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione».

Si può onestamente ritenere che quanto espletato finora risponda ai succitati princìpi di Chiarezza, Tempestività e Inclusione? Che sia garantita la completezza e facilità di comprensione di questa consultazione anche a chi non possiede le competenze tecniche, quando la documentazione da esaminare consiste in elaborati di progetto e disegni tecnici altamente specialistici (oltre 230 documenti per il Deposito nazionale e più di 100 per la CNAPI) di cui pochi disponibili on line, essendo la gran parte consultabile solo in cinque località distanti centinaia di chilometri dai Comuni interessati come è il caso di quelli della Sardegna, Sicilia, Basilicata e Puglia, peraltro in costanza di divieto di spostamenti interregionali per l’emergenza Covid? E come si può ritenere rispettato il principio dell’Imparzialità, quando a gestire la consultazione pubblica è la stessa società Sogin che, come si è visto, detiene il monopolio di tutte le attività che riguardano il Deposito?

I Comuni e le Associazioni ambientaliste

Posti di fronte a questo diktat, i Comuni direttamente coinvolti (70, per l’esattezza) hanno reagito in due modi: da un lato si sono rivolti alle Regioni di appartenenza per essere sostenuti nella loro opposizione o comunque per richiedere un allungamento dei tempi di consultazione (cosa che ha visto unite tutte le Regioni coinvolte e quasi tutti i partiti presenti in Parlamento); dall’altro hanno ingaggiato (con spese non indifferenti per loro) esperti di varie discipline che redigano quelle controdeduzioni almeno sufficienti a farli uscire dalla rosa dei candidati al Deposito. Sarà uno sforzo vano perché, anche in caso di proroga, non c’è modo di inficiare le risultanze delle indagini fatte per selezionare i siti, in quanto queste, come già detto, sono frutto di un lavoro ventennale che probabilmente ha già previsto la gran parte dei commenti che saranno presentati ed è in grado di affrontarli esibendo anche numerose pezze di appoggio (documenti tecnici, analisi socio ambientali, indagini geognostiche etc) che i ricorrenti nemmeno conoscono per il semplice fatto che quei documenti sono consultabili solo di persona.

C’è poi la posizione delle associazioni ambientaliste, almeno quelle che vanno per la maggiore come Legambiente e Greenpeace, che lascia decisamente sconcertati. In un comunicato stampa rilasciato all’indomani della pubblicazione della CNAPI, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, dopo un invito ad attivare un percorso decisionale partecipato, dice che è necessario: «individuare l’area in cui realizzare un unico deposito nazionale, che ospiti esclusivamente le nostre scorie di bassa e media intensità, che continuiamo a produrre, mentre i rifiuti ad alta attività, lascito delle nostre centrali ormai spente grazie al referendum che vincemmo nel 1987, devono essere collocate in un deposito europeo, deciso a livello dell’Unione, su cui è urgente trovare un accordo».

Dal canto suo Greenpeace, oltre a riservarsi di studiare l’applicazione dei criteri che hanno portato alla stesura della CNAPI, ha riproposto l’identico documento che aveva presentato nel 2017 come osservazioni al Programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi in ambito Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dove, per quanto riguarda l’aspetto del Deposito nazionale, si legge: «Greenpeace non condivide la strategia scelta dall’Italia, basata sull’unica ipotesi di dotarsi di un solo Deposito Nazionale che ospiti a lungo termine i rifiuti di bassa attività e, “temporaneamente”, i rifiuti di media ed alta attività. In questo senso il Programma “mette il carro davanti ai buoi” ed elimina la possibilità di una valutazione comparativa relativamente ad altre ipotesi quali la realizzazione di più depositi di stoccaggio (dedicati a specifiche classi di rifiuti), ovvero la gestione dei rifiuti radioattivi a lungo termine nei siti esistenti».

Questa ipotesi della non “unicità” del Deposito è stata analizzata nella puntata numero 4 de “Le mille e una scoria” in cui si rimarcava che le problematiche inerenti a un mantenimento sostanziale dello statu quo (più depositi radioattivi) erano significativamente più grandi e numerose di quelle scaturenti dalla soluzione unica. Del resto, l’aver riproposto lo stesso documento presentato 4 anni fa lascia supporre che Greenpeace non abbia molta voglia di misurarsi con la realtà dei fatti ma nemmeno con l’operato e il ruolo svolto da Sogin in tutta la materia.

Legambiente tuttavia non è da meno, anzi, con la sua idea di mandare all’estero i rifiuti più pericolosi compie una vera acrobazia etico-concettuale: dalla necessità di minimizzare nel nostro Paese i rischi derivanti dai rifiuti nucleari (trasporti compresi) all’invito ad esportare i rischi in tutta Europa dato che un Deposito europeo per rifiuti ad alta attività comporterebbe il trasporto da più Paesi di una quantità di scorie molto più grande di quella presente in Italia con una moltiplicazione dei rischi incalcolabile. Senza contare poi che, come ammette la stessa Legambiente, il Deposito Europeo non è neppure in mente dèi, per cui sorge spontaneo chiedersi dove nel frattempo, dovrebbero stare i rifiuti radioattivi a più alta attività presenti in Italia?

E le future generazioni?

Mi rendo conto che è difficile districarsi fra questi continui e contraddittori rimandi agli aspetti tecnici della questione rifiuti; e sarebbe oltremodo sbagliato ritenere che solo “la scienza” o la tecnologia forniranno la soluzione del problema. Le stesse norme dell’IAEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica, che è un organo di promozione dell’energia nucleare) non sono in grado di definire quali siano le soluzioni più adatte, limitandosi a fornire raccomandazioni che a loro volta discendono dall’individuazione di alcuni princìpi base. Fra questi – classificati come Fundamental safety principles – ce n’è uno, forse il più importante, che riguarda la responsabilità verso le future generazioni. In una norma IAEA del 1989, con riferimento alla sistemazione dei rifiuti radioattivi, era scritto: «La sistemazione dei rifiuti radioattivi ad alta attività deve essere tale da impedire prevedibili rischi futuri per la salute umana o effetti sull’ambiente che oggi non sarebbero considerati accettabili». Ma in una successiva norma IAEA, nel 2006, lo stesso principio era enunciato così: «I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in modo da evitare di imporre un onere indebito alle generazioni future che devono risultare adeguatamente protette senza che, a loro volta, debbano intraprendere ulteriori azioni protettive».

La differenza è notevole, perché nella prima definizione si dava per scontato che il grado di rischio ritenuto accettabile dalla generazione che aveva scritto tale norma lo fosse anche per le generazioni future, cosa che metteva implicitamente in discussione la loro facoltà di decidere diversamente, ovvero di stabilire che il rischio accettabile (che sarebbero stati disposti a correre) fosse minore di quello stabilito dai loro predecessori. La norma successiva, nel tentativo di rimediare a questa “gaffe” concettuale, si spinge oltre il limite della “conoscenza” perché in sostanza postula che la soluzione adottata oggi dovrebbe essere risolutiva e tale da non rendere necessari ulteriori interventi da parte dei nostri discendenti. In entrambi i casi c’è un evidente “peccato di presunzione” che non ha appigli tecnici o scientifici ma è dettato solo dalla necessità di tranquillizzare l’opinione pubblica che la soluzione al problema dei rifiuti radioattivi c’è ed è “sicura” anche per chi verrà dopo di noi. Che questo sia un peccato di presunzione è stato reso evidente dalla sentenza della Corte Federale del distretto di Columbia (USA) che nel 2004 dichiarò insufficiente e inadatto il progetto di Deposito geologico a Yucca Mountain (Nevada) perché esso si basava sull’assunto che le misure di contenimento previste garantivano l’integrità (e quindi la funzione) del Deposito per un periodo di soli 10.000 anni mentre, come fatto presente dall’Accademia nazionale delle scienze, il picco di massima radioattività dei rifiuti si sarebbe raggiunto intorno ai 300.000 anni. Quindi o i progettisti erano in grado di assicurare l’integrità del Deposito per questo ordine di grandezza temporale oppure quel progetto andava abbandonato. E così fu.

Questioni aperte

Dunque l’attuale livello di conoscenza del problema non consente di definire una soluzione tecnica definitiva e tale da escludere che le future generazioni siano chiamate a mettere in atto ulteriori interventi. Di conseguenza l’approccio alla questione dei rifiuti radioattivi basato sul principio della non “onerosità per le future generazioni” è un approccio ipocrita che serve a rassicurare noi stessi, non i nostri pronipoti; più onesto e più realistico sarebbe ammettere che, in ogni caso, lasceremo loro una gravosa eredità e per minimizzarne le conseguenze adotteremo quelle soluzioni tecniche che, nel caso si rendesse necessario un intervento, risultino più facilmente modificabili da chi verrà dopo di noi.

Tradotto nel dibattito in corso, questo significa che la soluzione del deposito geologico, rispetto a quello di superficie, è la meno modificabile anche nell’ipotesi che in futuro si renda disponibile una nuova tecnologia che consenta di ridurre drasticamente il volume dei rifiuti radioattivi. Del resto l’idea stessa di mettere i rifiuti sottoterra a grande profondità implica una loro inamovibilità perché si presume che questa soluzione sia sicura per l’eternità; ma come si è visto con il caso Yucca Mountain ciò non è dimostrabile, e dunque perché consegnare ai posteri qualcosa che impedisce loro qualsiasi intervento? Un conto infatti è mettere sottoterra contenitori di rifiuti in perfette condizioni, un conto è trovarsi nella necessità di doverli estrarre dopo 50, 100 o 1000 anni, deteriorati ed estremamente pericolosi perché, sia chiaro, i fenomeni di corrosione sono ineliminabili e avvengono anche nei depositi geologici, con l’aggravante, rispetto a un deposito di superficie, che non si possono tenere sotto controllo né si possono fare interventi riparatori.

Si obietterà che il deposito di superficie non è eterno e che anche le sue strutture si deteriorano, al punto da essere costretti a rifarlo da capo: è assolutamente vero! Ma è questo è il nodo cruciale che si vuole ignorare: l’energia nucleare è un’ipoteca sul futuro, un lascito perenne a tutti e tutte coloro che verranno con conseguenze imprevedibili e per un tempo così lungo da sfuggire a qualsiasi immaginazione. Ecco perchè il modo con cui intendiamo fare questo lascito non è ininfluente per chi lo riceverà in futuro e non c’è verso di sfuggire a questa responsabilità.

Tornando al caso italiano è giusto ritenersi soddisfatti di aver impedito per ben due volte lo sviluppo del nucleare e, grazie a ciò, di ritrovarci fra le mani un lascito non così gravoso ma nemmeno tanto lieve da disinteressarsene o consegnarlo alla politica del laissez faire.

Il Deposito nazionale unico che si vuole realizzare in Italia, oltre che per le considerazioni esposte nella quarta puntata, rientra nel campo delle soluzioni “flessibili”, ma per come è stato proposto all’opinione pubblica è – e resta – una proposta irricevibile, imposta dall’alto, tecnicistica e senza il minimo coinvolgimento della popolazione in un discorso etico verso la collettività e soprattutto nei confronti delle future generazioni. Nè cambierebbe le cose un eventuale allungamento della fase di consultazione, di cui tanto si parla in questi giorni, perchè il problema non è disporre di più tempo per consultare documenti che in larga parte non si è in grado di commentare ma far svolgere, prima di qualunque fase di consultazione, una efficace e prolungata attività di informazione su tutte le problematiche, presenti e future, che riguardano i rifiuti radioattivi. E questo compito, per i motivi richiamati in precedenza, non può assolverlo Sogin.

Basterebbe questo a risolvere il problema? Certamente no perché, anche se si svolgesse una campagna informativa capillare con una effettiva partecipazione della gente, alla fine non si può escludere che la popolazione dica «no» al Deposito. Ma questo fa parte del gioco della democrazia: non si può pretendere che i cittadini accettino di esporsi ai rischi derivanti da un deposito di rifiuti radioattivi e nello stesso tempo non essere disposti a correre il rischio di vedersi opporre un rifiuto.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.