Alcune riflessioni a caldo su “Blocchiamo tutto”

E’ quasi impossibile fare un bilancio organico di queste giornate incredibili. Il movimento “Blocchiamo tutto” ha rappresentato una vera discontinuità politica e sociale nella storia italiana.

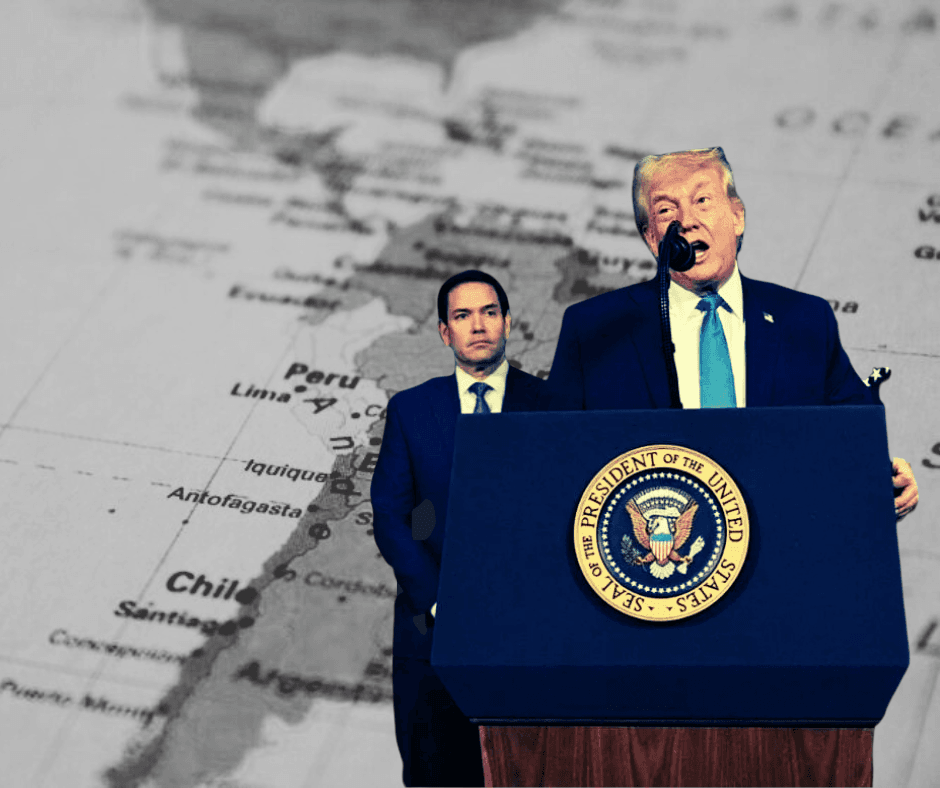

Milioni di persone in piazza in tutta Italia. Due scioperi generali effettivi nel giro di una settimana, cortei spontanei, blocchi diffusi ovunque ed una composizione tanto eterogenea e trasversale che è difficile fare paragoni con il passato recente. Il movimento “Blocchiamo Tutto” ha in pochi giorni attraversato ogni ambito dell’agire sociale nel nostro paese, dalle carceri dove alcuni detenuti hanno scioperato, fino alle ambasciate italiane in giro per il mondo. E potenzialmente, a date condizioni, le possibilità per un’ulteriore generalizzazione ci sarebbero. Il movimento potrebbe crescere ancora in territori e settori sociali poco lambiti dalla politica sia istituzionale che di movimento. La dinamica che si è attivata grazie alla generosità degli attivisti e delle attiviste della Global Sumud Flotilla, alla determinazione dei portuali del CALP ed al colpo di reni del sindacalismo conflittuale sta condizionando l’intero quadro politico italiano ed europeo. Forse addirittura quello globale. Senza farsi troppe illusioni il timing del Piano Trump suggerisce che l’onda montante dell’indignazione dell’opinione pubblica contro il genocidio del popolo palestinese ha svolto un ruolo tutt’altro che marginale. D’altronde per chi come noi continua a riflettere sulla lezione operaista la cosa non è così strana, il capitalismo e le sue forme istituzionali si ristrutturano anche sulla spinta delle lotte sociali, persino quando le mistificazioni capitaliste non permettono di coglierne limpidamente il nesso causale.

L’accelerazione a cui stiamo assistendo non ha precedenti storici recenti ed è qualcosa di molto diverso da altri cicli di mobilitazione, pure di massa e trasversali che però avevano caratteristiche ben codificate nelle tradizioni dei movimenti sociali.

Bisogna assumere fino in fondo questa constatazione. Prendere atto della cesura storica e comprendere che le piazze hanno di gran lunga superato le capacità organizzative delle strutture di movimento, sebbene queste abbiano avuto un ruolo tutt’altro che secondario nel permettere che questa alchimia si verificasse. E’ un dibattito che ci riguarda in prima persona e che ci attraversa, su cui non abbiamo soluzioni preconfezionate. Proviamo a esprimere alcune tesi disorganiche e provvisorie, tutte da verificare sul campo.

1 – Qualcosa di totalmente diverso. Dalla crisi del 2008 in poi possiamo rintracciare tre cicli di mobilitazione sociale nel nostro paese fortemente differenti tra di loro. Ognuno di questi cicli ha avuto caratteristiche specifiche in termini di composizione sociale, dimensione organizzativa ed espressione politica. Il primo è stato di carattere essenzialmente resistenziale: le mobilitazioni contro la riforma Gelmini, il governo Berlusconi prima, quello Monti poi, le piazze contro l’austerity e l’Occupy in salsa italiana sono state sostanzialmente la reazione di diversi settori sociali alla prospettiva di un impoverimento di massa, una proletarizzazione, in poche parole la fine delle prospettive ascendenti. In quegli anni tra le scuole e le università maturava la prima generazione che non avrebbe raggiunto gli standard di benessere dei propri genitori. Le forme politiche ed organizzative di quei movimenti rispecchiavano questa tensione: nonostante alcuni elementi di novità mutuati da altri paesi, come le acampadas, le mobilitazioni sociali rimanevano piuttosto somiglianti a quelle che avevano caratterizzato il lungo ‘68 e soprattutto gli anni ‘90. E’ stato un ciclo che nonostante la sua potenza, ha sancito la fine di quella fase storica. Il periodo successivo è stato caratterizzato da quella che abbiamo definito come la mobilitazione neopopulista sia sul piano elettorale che su quello delle piazze. L’affermazione ed il tracollo del Movimento 5 Stelle si è accompagnato con fenomeni sociali spuri ed ambivalenti che però presentavano alcune invarianze. Da un lato la guida “politica” delle mobilitazioni da parte di un ceto medio in fase di impoverimento, dall’altro una composizione estremamente eterogenea che affiancava le proprie istanze a quelle dei promotori delle piazze anche se oggettivamente in contraddizione in nome della necessità di un cambiamento necessario comune. In Italia questo trend ha caratterizzato molti fenomeni: dai Forconi, alle mobilitazioni degli agricoltori, fino al movimento contro il Green Pass. Interessi ed aspettative differenti si fondevano insieme per testimoniare un rifiuto dello stato di cose presenti che inevitabilmente rimaneva generico sul piano dell’agitazione e specifico nelle piattaforme portate dai settori sociali “propulsivi” almeno inizialmente delle piazze. Che questi fenomeni potessero andare verso processi di “chiarificazione” degli interessi in campo l’abbiamo visto per la prima volta con i Gilet Gialli in Francia. Con le sue specificità, possiamo pensare che “Blocchiamo tutto” è il “momento Gilet Gialli” italiano? Sì e no. Sì perché vi è un’assonanza dal punto di vista della composizione sociale, delle pratiche di lotta e anche della capacità di condizionamento del quadro istituzionale (su cui torneremo dopo). No perché per certi versi “Blocchiamo tutto” rappresenta uno stato di maturazione più avanzato delle soggettività. Oltre al ruolo, già menzionato, delle forze sociali organizzate, bisogna considerare la fase politica generale. Il “regime di guerra” incipiente, l’ascesa al potere a livello globale delle destre sovraniste, l’approfondimento della crisi sociale ed economica stanno contribuendo a cambiare la direzione in cui soffia il vento. Siamo di fronte a qualcosa di nuovo, pregno di possibilità.

2 – La bandiera palestinese. Giustamente in molti e molte hanno messo in guardia in queste settimane dai tentativi di scindere questa sorprendente mobilitazione dalle sue cause evidenti. Il genocidio del popolo palestinese è stato senza dubbio l’innesco emotivo di queste piazze. E’ stata un’esperienza di dolore e di impotenza condivisa per quasi due anni: le immagini che provengono dalla Striscia di Gaza ci hanno posto ripetutamente di fronte a vari dilemmi. Possiamo continuare a condurre una vita “normale” mentre dall’altro lato del Mediterraneo è in corso una pulizia etnica? Possiamo accettare che le istituzioni che ci governano permettano tutto questo senza obiettare? Ogni giorno da due anni a questa parte queste domande ci hanno perseguitato, a lavoro, a scuola, all’università, al bar, nel silenzio delle nostre case. Mentre le televisioni, i giornali, i politici ripetevano a pappagallo le peggiori narrazioni del regime sionista noi ci rendevamo conto che non eravamo gli unici a porci queste domande. Nonostante la martellante propaganda di guerra sempre più persone si sono liberate dalla paura di dissentire: da tempo le iniziative a sostegno del popolo palestinese hanno travalicato i settori sociali tradizionalmente più inclini alla lotta su questi temi come i giovani e le comunità arabe in Italia. Presidi, iniziative e cortei hanno visto il protagonismo e la partecipazione crescente di settori di società che non si attivavano in prima persona da tempo. Man mano che la domanda sociale nei confronti delle istituzioni perché abbandonassero l’inerzia e la complicità con Israele rimaneva inevasa cresceva la fiducia nelle piazze come possibilità di contare. La narrazione mediatica è progressivamente cambiata, sempre più figure pubbliche si sono dovute esporre volenti o nolenti, le università sono dovute correre ai ripari. La Global Sumud Flotilla ha rappresentato un punto di svolta perché ha offerto una risposta pratica ad un’altra domanda che in molti ci facevamo: come possiamo cambiare le cose, se il nostro governo e più in generale le istituzioni del nostro mondo non ci ascoltano? Prendendo l’iniziativa, smettendo di delegare. Questo gesto coraggioso dell’equipaggio della Flotilla ha rotto la sfiducia. Ha dimostrato che una parte di società si può organizzare per rompere l’inerzia del genocidio anche se nessun governo è disposto a farlo.

Certamente questa dinamica emozionale ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita del movimento. Ma non bisogna sottovalutare altri aspetti importanti. In primo luogo quello del “sapere”. Se c’è qualcosa di sorprendente, fin dalle accampade nelle università è quanto questa mobilitazione sia stata accompagnata da delle forme di apprendimento dal basso condivise e collettive. Ci siamo sorpresi molte volte anche al di fuori delle piazze nello scoprire quanta conoscenza, per niente superficiale, delle cause, della storia, delle visioni della lotta di liberazione palestinese si sia diffusa anche al di fuori di chi si mobilitava in prima persona. Intorno a queste lotte si è costruito un sapere generale e specifico, trasversale e radicato, complesso e raffinato. Inevitabilmente questo sapere partendo dalla questione palestinese ha dovuto fare i conti con un’altra serie di questioni: il funzionamento delle università italiane, la logistica di guerra, il ruolo strategico dell’Italia, degli Stati, delle multinazionali, come funzionano i media, il diritto internazionale, la storia del colonialismo e mille altri aspetti. Il tutto è avvenuto senza gran bisogno di evangelizzatori che passassero di casa in casa, si è prodotto come il frutto di un’intelligenza collettiva che si misura con le sfide di una mobilitazione di massa. Ci sarebbe da fare una riflessione sul ruolo dei social media e sull’avere una potenziale enciclopedia in tasca sempre con sé, ma non ci sembra l’aspetto più rilevante oggi. Quello che ci preme dire è che la mobilitazione in solidarietà con il popolo palestinese è stata praticamente un corso accellerato sul funzionamento di molti aspetti del nostro mondo che spesso sono nascosti dalla coltre di mistificazioni che produce il capitale. Una consapevolezza che per forza di cose non investirà solo il ruolo del nostro paese nel genocidio.

Può apparire a prima vista paradossale, ma la complessità e la profondità storica della questione palestinese non sono state un ingombro alla possibilità dello sviluppo del movimento, ma al contrario ne hanno rappresentato la forza permettendo di volta in volta di scalare i livelli di realtà con cui ci si confrontava. E’ stato un processo di liberazione anche in questo senso, di conquista di una conoscenza autonoma dei rapporti sociali globali. Questa è una lezione importante: pensare che esista una scissione troppo deterministica tra il campo dei bisogni materiali e quello del politico è superficiale e a volte classista.

D’altronde se forse è esagerato rispolverare il vecchio slogan “Il Vietnam è in fabbrica” non è così folle credere che le condizioni materiali in cui si trova una parte significativa del nostro paese abbiano giocato un ruolo in questo processo. La logica del riarmo e dell’economia di guerra vede un rifiuto diffuso e trasversale che si era già manifestato in altre occasioni. Più in generale è concreto pensare che una serie di istanze che non hanno trovato forme di espressione proprie si sono riversate nelle piazze per Gaza come simbolo di una liberazione da un sistema ingiusto e sempre più oppressivo. In particolare tra le giovani generazioni vi è la proiezione di un vissuto sociale che ha visto sempre di più crollare le aspettative di un miglioramento delle condizioni di vita e diminuire gli spazi di libertà. Come abbiamo detto spesso una forma di nuovo internazionalismo possibile.

Ciò non significa che la gente che sta partecipando a questo movimento si attivi immediatamente su altri piani quali possono essere quelli del riarmo o dei bisogni sociali. Questa mobilitazione però apre spazi di possibilità da diversi punti di vista. Innanzitutto mostra che scendere in piazza è un modo di contare effettivamente sui fenomeni politici nazionali ed internazionali. In secondo luogo evidenzia come esiste una potenziale maggioranza sociale che è reticente all’intruppamento nell’esercito reale e metaforico del capitalismo occidentale a guida USA.

3 – Minuto di recupero. L’aspetto forse più sorprendente di questa dinamica è che si è sprigionata in maniera totalmente indipendente dai partiti e dai sindacati della sinistra istituzionale. La mossa della CGIL di lanciare uno sciopero pochi giorni prima del 22 settembre gli si è ritorta contro, dimostrando che il sindacato non è più in grado di cogliere la profondità della pancia del sociale. La scelta di rincorsa di unirsi allo sciopero generale del 3 ottobre ha riportato Landini al centro dell’attenzione. Se da un lato questa decisione è maturata probabilmente sulla pressione degli iscritti interni al sindacato e ha facilitato un ampliamento della partecipazione anche grazie all’isteria del governo, dall’altro lato è un tentativo di riportare la protesta nell’alveo istituzionale. Lo stesso vale in parte per i partiti che nel giro di un paio di settimane si sono spostati su posizioni sempre più radicali, almeno a parole. In molti hanno considerato questo spostamento come un puro calcolo elettorale nell’ambito di una campagna elettorale per le regionali che sarà permanente nei prossimi mesi. Sicuramente c’è del vero, ma probabilmente la strategia è più sottile e più di lungo respiro. Con i Referendum sul lavoro e sulla cittadinanza i partiti della sinistra istituzionale si sono resi conto che una parte significativa dell’astensione e del non voto è portatrice di istanze di giustizia economica e sociale che a livello elettorale non sono in grado di intercettare, mentre il campo centrista è sostanzialmente prosciugato perché quasi completamente spostato verso il centro-destra. Ma la disaffezione verso i partiti istituzionali è talmente profonda che non bastano le dichiarazioni di intenti e le campagne a freddo per riportare la gente a votare, dunque il centro-sinistra nelle sue differenti declinazioni è costretto a inseguire i fenomeni sociali e provare ad inserirsi come fianco istituzionale.

Questa tendenza apre ad una fase ambivalente: da un lato istanze e rivendicazioni provenienti dal basso raggiungono i canali della politica mainstream, dall’altro il rischio di un recupero è concreto. Non è semplice muoversi in questa ambivalenza, anche perché le realtà di movimento, comprese le più strutturate, non hanno ad oggi in gran parte gli strumenti, le capacità e la disponibilità numerica di favorire l’organizzazione autonoma della grande spontaneità che si è riversata nelle piazze. In una fase di accelerazione del genere tutti questi elementi si possono costruire in fretta, ma per farlo si devono trovare delle forme per favorire il protagonismo sociale e l’autorganizzazione dell’intelligenza collettiva. Quali contro-istituzioni proprie si può dare questo movimento, o quello che potrebbe venire? Questa è la domanda urgente che nella foga di queste giornate è stata giustamente accantonata, ma che per dare continuità e profondità al movimento, senza che esso venga riassorbito nelle dinamiche istituzionali, è necessaria.

4 – Dispositivi di disciplinamento e rapporti di forza. Il movimento “Blocchiamo tutto” ha messo in discussione nel giro di due settimane molti dei dispositivi di disciplinamento che questo governo e quelli precedenti hanno messo in campo per contrastare le lotte sociali. Di fronte ai numeri ed alla potenza della mobilitazione il famigerato Decreto Sicurezza si è disciolto come neve al sole. Decine di migliaia di persone hanno praticato i blocchi e le occupazioni di porti, autostrade, ferrovie ed aeroporti con le Questure che spesso hanno lasciato fare perché impreparate alla portata dell’evento e per evitare di potenziarlo ulteriormente. Il tre ottobre ha poi segnato un’altra svolta storica: per decenni il diritto di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici è stato imbrigliato dentro normative e regolamenti per neutralizzarne il più possibile l’efficacia. L’opera di demolizione di questo diritto è andata avanti anche in momenti in cui lo strumento dello sciopero metteva in discussione i profitti di singole filiere, come quelle della logistica e non l’intero sistema economico italiano. Spesso i sindacati confederali erano stati complici di queste progressive limitazioni. Il 3 ottobre ha dimostrato che lo sciopero è sempre legittimo, al di là di ciò che dice il garante, delle minacce di precettazione e del livore di Salvini. In due settimane questo movimento ha costruito un incredibile rapporto di forza, anche se nella retorica schizofrenica del governo queste vengono presentate come concessioni. La riconquista di una più ampia agibilità politica dei movimenti sociali passa da qui, dal radicamento e dall’implementazione di questi rapporti di forza.

5 – Il quadro oggettivo. Nella mattinata di ieri Hamas ha comunicato di aver accettato la prima parte del piano di Trump, quello che riguarda il rilascio degli ostaggi israeliani ed il cessate il fuoco, ma di voler discutere i punti che riguardano il ritiro dell’IDF da Gaza, la smilitarizzazione della resistenza palestinese e il “protettorato” degli USA sulla Striscia. Netanyahu dal suo rientro in patria continua ad affermare che l’esercito israeliano rimarrà nella Striscia ed i ministri più estremisti del governo continuano a picconare l’accordo di pace. Sempre ieri Trump nel pomeriggio ha ammesso che “Bibi si è spinto troppo oltre” e che ha rischiato di condurre all’isolamento internazionale Israele. Segno che la mobilitazione dell’opinione pubblica internazionale ha inciso e non poco nel contesto della trattativa. E’ difficile prevedere cosa possa succedere da qui ai prossimi giorni: la guerra potrebbe ricominciare subito dopo il rilascio dei prigionieri così come andare incontro ad un periodo di raffreddamento più o meno lungo. Le prospettive per la costituzione di uno stato palestinese sul territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza al momento ci paiono poche, così come quelle di un processo di decolonizzazione della società israeliana simile a quello che è avvenuto in Sudafrica. Senza affrontare alla radice il problema del progetto sionista le possibilità di una pace duratura in Palestina sono vicine allo zero.

La prospettiva di un cessate il fuoco effettivo e duraturo dipende anche dalla pressione politica che si riuscirà a mantenere nei confronti di Israele. E’ naturale e fisiologico che un eventuale tregua impatti sulla partecipazione alle mobilitazioni, ma sarà importante riuscire a mantenere l’attenzione alta su Gaza e sui crimini di guerra, sul genocidio compiuto da Israele in questi due anni. Molti governi, compreso il nostro, vedono questo spiraglio come un’occasione per normalizzare i rapporti con Israele e gettare un colpo di spugna sul massacro impunito del popolo palestinese. Non possiamo permetterlo.

Non bisogna poi dimenticare che nelle ultime settimane i venti di guerra ad est tirano sempre più forte. Mentre lo sguardo dell’opinione pubblica è puntato su Gaza il rischio di un’escalation militare si fa concreto. La militarizzazione dell’Unione Europea procede a tappe forzate e le prospettive di un raffreddamento del conflitto sono sempre più lontane. Non sono da escludere ulteriori accelerazioni dell’incasinamento globale. Anche quanto sta succedendo in America Latina con l’aggressività statunitense nei confronti del Venezuela mascherata da “war on drugs” non promette bene.

Conclusioni. Arriviamo alla giornata di ieri 4 ottobre, appuntamento chiamato dalle associazioni palestinesi in Italia che si è collocata con tempistiche favorevoli come punto di apice delle due settimane precedenti che sono andate dallo sciopero del 22 allo sciopero del 3.

Il primo dato da valorizzare é la partecipazione oceanica, il percorso stesso non è riuscito a contenere fisicamente le persone che vi hanno preso parte. Questo elemento può darci uno spunto di ragionamento rispetto alle possibilità che si aprono relative a come stare concretamente in piazza. Il serpentone chilometrico si è snodato nei corsi romani incapaci di contenerlo, sul finale del corteo i giovani hanno preso alcune vie laterali per raggiungere altri luoghi della città e il tentativo si è scontrato con una celere risposta della controparte che ha chiuso in due accerchiamenti a seguito di getti di idrante e lacrimogeni alcune centinaia di persone, poi identificate e rilasciate. In parallelo, in altri punti della città sono avvenute cariche con fitto lancio di lacrimogeni, una macchina della polizia é andata a fuoco e fino a serata inoltrata si sono susseguiti scontri in varie zone. A quanto sembra al momento sui 12 fermati si contano 2 arresti.

I giornali hanno riproposto una narrazione trita e ritrita della divisione tra “buoni e cattivi”, tentando di criminalizzare e frammentare il movimento, palesemente omettendo la realtà di quanto accaduto il giorno prima e la forte carica conflittuale che ha caratterizzato tutte le piazze della giornata dello sciopero generale, trasversalmente.

“Bloccare”, lo abbiamo detto collettivamente da nord a sud ha assunto un valore effettivo in queste settimane, lo hanno insegnato i portuali da Genova a Livorno a Trieste e altrove, bloccare significa interrompere i flussi di ciò che foraggia un’economia di guerra e finanzia il genocidio in Palestina. Una ritualità é stata rotta grazie all’atteggiamento di tutte le persone scese in strada in questo momento, la messa a disposizione reale di sé, delle proprie vite, del proprio tempo, per essere incisivi, per praticare l’obiettivo di non essere complici con il governo di Israele e i governi occidentali che lo sostengono.

Come detto si pone il tema della continuità, alla luce sia delle trasformazioni a livello generale e sia delle forme che prenderà il movimento dentro e oltre le dimensioni organizzate. Alcuni elementi che potranno costituire una proposta devono tenere conto delle geografie che hanno contribuito alla riuscita e alla tenuta di queste due settimane, dunque alimentarne la diffusione; del ruolo dei media che hanno portato a massificare sulla composizione; della necessità di continuare a costruire blocchi effettivi accompagnati dall’ apertura di spazi di presa di parola che possano esplicitare il profondo significato politico di quanto si sta muovendo.

Una finestra abbagliante ha squarciato la normalità, rendere normalità l’ eccezionalità di questo momento é una scommessa dalla quale non ci si può tirare indietro.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

ASSEDIO DI GAZAblocchiamo tuttogenocidioGlobal sumud flotillasciopero generale